江苏溧阳后王土墩墓D2发掘简报

2022-07-06南京博物院溧阳市博物馆

南京博物院 溧阳市博物馆

内容提要:溧阳后王土墩墓D2内发现4座墓葬和7处器物群,墩体内共出土遗物58件,主要为夹砂陶、印纹硬陶、泥质陶、原始瓷等。其中一件原始瓷豆带有刻画符号,器物群中出现陶刀、石刀和青铜块同出的情况。D2的建造年代为春秋中晚期。该墓的发掘为探讨茅山山脉以东溧阳地区土墩墓特征及丧葬习俗积累了重要材料。

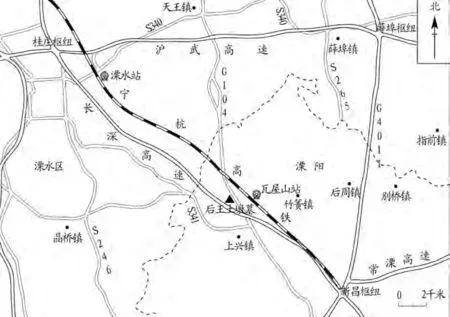

后王土墩墓位于江苏省溧阳市上兴镇上姚村后王自然村南250米处(图一)。东南距上兴镇政府2.8千米,东北距宁杭高铁瓦屋山高铁站1.8千米。土墩墓中心地理坐标北纬31°33'4.33",东经119°15'5.47"。为配合溧阳市上姚殡仪服务中心工程建设,2019年12月—2020年4月,经国家文物局批准,南京博物院对建设地块范围内的后王土墩墓进行考古发掘工作。后王土墩墓由3个突出地表的土墩组成,大致呈“品”字形分布,编号为D1、D2、D3。D1和D3因地表树木砍伐和现代坟迁移,墩体被严重破坏。D2墩顶较平坦,墩体表层被修整为耕地,保存状况相对较好。现就D2考古发掘情况简报如下。

图一//后王土墩墓位置示意图

一、概况

D2位于后王土墩墓的北部。墩体呈椭圆形,顶部较平,周边斜坡,截面呈馒头状。D2东西底径25、南北底径24、高1.2米。土墩位于略高于原地表的土岗上,周边地势平坦,西北方向有一个低洼的水塘。D2经清表后残留有十几处现代窖坑,或圆或方,在东北部还有一座现代窑。据当地村民所述,曾在土墩上挖到破碎陶罐和原始瓷碗。

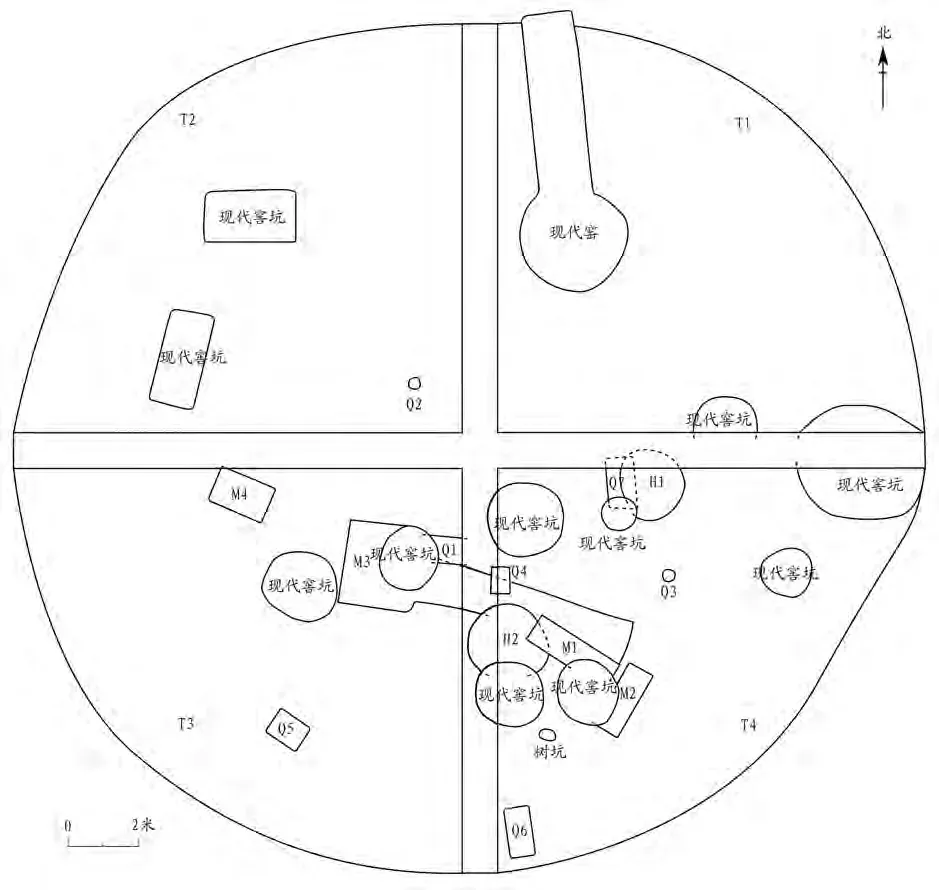

此次土墩墓的发掘采取“十”字隔梁布方法,在土墩上留取正东西、正南北两条垂直交叉的“十”字隔梁,隔梁宽1米,将土墩分成四个探方,参照象限法编为T1、T2、T3、T4,探方内逐层发掘。同时在墩体外围框取矩形发掘区,寻找墩体边缘和土墩附属遗迹(图二)。

图二//D2总平面图

二、墩体结构

(一)地层堆积

根据土质土色和包含物,墩体地层堆积分为3层:①层是扰土层,被现代耕作活动扰乱破坏;②层是土墩封土层;③层是土墩的垫土层。现以T1、T2南壁和 T2、T3东壁为例介绍如下(图三)。

图三//D2地层堆积剖面图

①层:浅褐色沙土,土质较疏松。包含植物根茎、少量砖瓦残片、印纹硬陶片。该层分布于墩体中上部,未到墩体底部,顶部较平整,四周低,呈坡状堆积,东南侧堆积地势相对较高。厚0~0.65米。该层上部被多处现代窖坑、窑、树坑打破。该层下开口遗迹有6处器物群、1个灰坑和2座墓葬,分别编号Q1—Q6、H1、M1、M2。其中Q5、Q6位于土墩南侧坡底,清表时就出露在外。

②层:深褐色黏土,土质致密。夹杂少量树根和印纹硬陶片。土墩北侧该层分布较少,中部及东部堆积较薄,西部较厚。距墩表0.16~1.33、厚0~0.6米。该层下开口遗迹有1处器物群、1个灰坑和2座墓葬,编号Q7、H2、M3、M4。

③层:灰白色沙土,夹杂灰斑土块,土质较致密。该层层理结构清晰,疑似被夯打过,未见夯窝。未见包含物。该层遍布全墩,中间高,四周低,南部高于北部。距墩表0.33~2.16、厚0~0.9米。

③层以下即灰褐色原生土层。

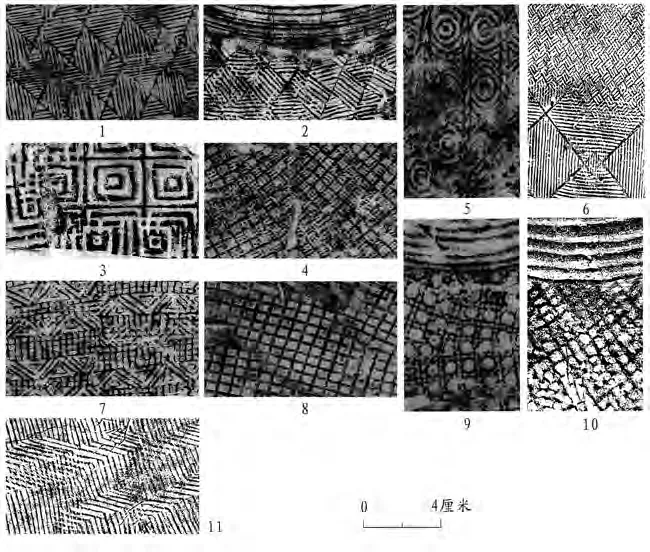

(二)地层包含物

D2在清表时,①层中发现有少量破碎的印纹硬陶片和原始瓷片,采集的陶片上印纹有重环纹和回字纹(图二〇︰3、5)。应为后期人类活动从土墩内翻动出来,也有晚期的包含物混杂在扰土层中,如铜钗。一共采集并修复了9件器物。

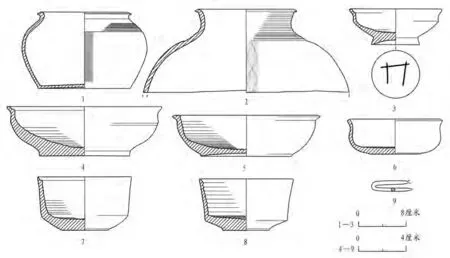

硬陶瓿 1件。D2①︰7,器表灰褐色,青灰色胎。侈口,卷沿,沿面微凹,尖唇,短束颈,溜肩,鼓腹,平底内凹。肩部饰弦纹,腹部饰网格纹(图二〇︰10)。口径15.6、最大腹径21、底径15.4、高12.8厘米(图四︰1)。

图四//D2①层出土器物

陶坛 1件。D2①︰8,泥质红陶。残剩部分口、颈及上腹部。侈口,卷沿,尖唇,束颈,溜肩,鼓腹。颈部饰弦纹,肩、腹部饰菱形填线纹。口径17.2、残高14厘米(图四︰2)。

原始瓷豆 1件。D2①︰9,器表施青釉,脱釉严重,灰白胎。侈口,圆唇,斜折沿,折弧腹,圈足。腹外壁有一圈折棱,豆盘内底部有两圈折棱。器内外均有轮制旋痕,器足凹底面有一横两竖刻画符号。口径15.4、底径8、高6厘米(图四︰3)。

原始瓷碗 2件。器表施青釉,不均匀,灰白胎。侈口,折沿,弧腹,器内壁有螺旋纹。D2①︰5,圆唇,饼形足。外腹部饰弦纹。器体变形。口径13、底径7.8、高4.1厘米(图四︰4)。D2①︰1,尖唇,沿面微凹,平底内凹。底部残留有烧造时残留的气泡。口径12.4、底径7.6、高3.4厘米(图四︰5)。

原始瓷盏 1件。D2①︰2,器表施青釉,灰白胎。侈口,斜方唇,腹部束弧形,近底折收,薄饼形足。器内底部饰螺旋纹。口径8、底径4.4、高2.9厘米(图四︰6)。

原始瓷盅 2件。器表施青釉,灰白胎。无盖,斜直腹,近底部折收,平底。器内壁有弦纹,内底部饰螺旋纹。D2①︰3,母口,小方唇。口径7.9、底径3.9、高4.3厘米(图四︰7)。D2①︰4,敞口,尖唇。口径7.8、底径3.8、高4.5厘米(图四︰8)。

铜钗 1件。D2①︰6,锈蚀严重。U形,一端残。长3.4、宽0.9、截面0.3厘米(图四︰9)。

三、重要遗迹和遗物

D2内发现4座墓葬和7处器物群。墓葬均为长方形土坑墓,其中M3带墓道。Q1—Q7部分有浅坑,部分只是将器物堆放在地层中。遗迹中共出土遗物49件,包括石器、铜器、陶器和原始瓷器等。陶器有鼎、釜、坛、罐、瓿、大口器、盘、钵、器盖、纺轮、刀等;原始瓷器有豆、碗、盏、盅;石器有穿孔石刀;铜器有铜块。

(一)墓葬

墓葬4座,编号为M1—M4。

M1 位于T4西部,开口①层下。墓室平面呈长方形,直壁平底。东南部被现代窖坑打破。填土为深褐色黏土,较致密。长2.6、宽0.76~0.84、深0.2~0.3米。方向134°。随葬硬陶罐、陶钵各1件。均位于墓室中部北侧(图五)。

图五//M1平、剖面图

硬陶罐 1件。M1︰1,器表灰褐色,紫红胎。侈口,卷沿,尖唇,束颈,斜折肩,鼓腹,平底微凹。肩部有一圈折棱,腹上部饰席纹,腹下部饰菱形填线纹(图二〇︰6)。器体变形。口径15.4、最大腹径28.4、底径18、高28.6厘米(图七︰1)。

陶钵 1件。M1︰2,泥质红陶。敛口,圆唇,弧腹,平底。口径16.6、最大腹径19、底径6、高5.3厘米(图七︰2)。

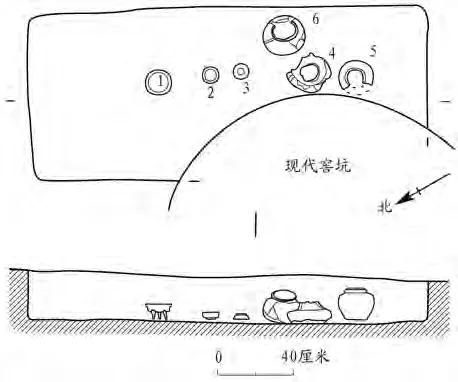

M2 位于T4南部,开口①层下。墓室平面呈长方形,直壁平底。西南部被现代窖坑打破。填土深褐色黏土,土质致密,纯净。长2.1、宽0.86、深0.2~0.26米。方向32°。随葬有陶鼎1、陶罐1、硬陶瓿2、原始瓷盏2件。均位于墓室中部偏东侧,除硬陶瓿(M2︰6)邻近东壁外,其他器物大致成排放置。陶罐(M2︰4)破碎,无法拼接修复(图六;彩插三︰1)。

图六//M2平、剖面图

陶鼎 1件。M2︰1,夹砂红陶,砂砾较大。侈口,斜折沿,圆唇,弧腹,圜底,扁锥形足,足外撇。腹部有一圈折棱。口径13.5、最大腹径12.3、腹深4.8、高7.4厘米(图七︰3;彩插三︰2)。

硬陶瓿 2件。侈口,短颈,鼓腹。腹部饰网格纹(图二〇︰8)。M2︰5,器表灰褐色,紫红胎。方唇,平折肩,平底内凹。口径11.2、底径12.8、最大腹径19.6、高11.7厘米(图七︰4;彩插三︰3)。M2︰6,器表红褐色,肩、颈部有青黄釉。沿面有凹槽,溜肩,圈足。肩部及近底部饰弦纹。口径12.8、最大腹径21.4、底径14.6、高12.8厘米(图七︰7;彩插三︰4)。

原始瓷盏 2件。器表施青黄釉,灰白胎。直口,平折沿,沿面有凹槽,腹部上直下弧。内壁有弦纹,内底部饰螺旋纹。M2︰2,平底内凹。口径8、底径4.6、高3.1厘米(图七︰5;彩插三︰5)。M2︰3,腹部微鼓,平底。口径7.2、底径4.4、高3.1厘米(图七︰6;彩插三︰6)。

图七//M1、M2出土器物

M3 横跨T3和T4,开口②层下。墓葬平面呈“甲”字形,由墓室和墓道组成,墓道居东。方向106°。墓道平面长方形,直壁,底部不平整,中部凸起,两端较低。墓道被M1、Q1、Q4、H2和现代窖坑打破。长6.08、宽约1.2、深0.12~0.4米。墓室近方形,直壁平底。东北部被现代窖坑打破。东西长2.2、南北宽2.4、深0.4米。墓道和墓室填土相同,深褐色黏土,土质致密,纯净。墓内发现随葬陶器11件,其中10件位于墓道末端,分别是鼎1、釜1、瓿2、罐3、器盖2、钵1件(图八;彩插四︰1)。墓室北壁下有大口器1件。瓿(M3︰7)和两个器盖(M3︰3、4)分别倒扣在罐(M3︰8)、鼎(M3︰5)、钵(M3︰6)上。墓道中钵(M3︰6)和罐(M3︰2、M3︰8、M3︰9)破碎严重,无法拼接修复。

图八//M3平、剖面图

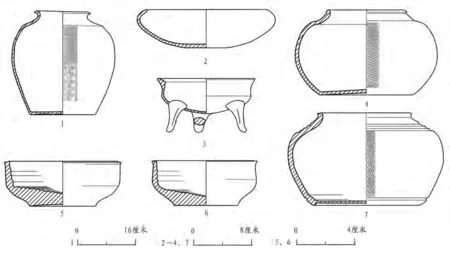

陶鼎 1件。M3︰5,夹砂红陶。侈口,斜折沿,圆唇,弧腹,圜底,扁锥形足,略外撇。口沿内和腹下部都有一圈折棱。口径15、最大腹径14.5、腹深6、通高9.5厘米(图一〇︰1;彩插四︰2)。

陶器盖 2件。弧顶,弧壁,顶壁间折,敞口。M3︰3,黑皮陶,红陶胎。捉手残缺,圆唇。口径17.6、残高5厘米(图一〇︰3)。M3︰4,泥质红陶。圈足形捉手,尖唇。器内底有螺旋纹,捉手有手窝指纹痕。器体变形。口径13、底径5.2、高5.5厘米(图一〇︰4)。

陶瓿 2件。M3︰10,泥质红陶。侈口,卷沿,尖唇,沿面微凹,束颈,平弧肩,鼓腹,平底。颈部饰弦纹,肩腹部饰菱形填线纹(图二〇︰2;彩插四︰3)。器体变形。口径17、最大腹径27.2、底径15.6、高19.6厘米(图一〇︰5)。M3︰7,印纹硬陶,器表灰褐色,灰色胎。敛口,尖唇,短斜颈,折肩微耸,鼓腹,饼形底。肩部贴塑泥条穿孔双系,颈部饰弦纹,肩、腹部饰折线纹(图二〇︰11;彩插四︰4)。口径 9、最大腹径 17、底径 11.4、高 9厘米(图一〇︰6)。

陶釜 1件。M3︰1,夹砂红陶。敞口,圆唇,深腹,圜底。内腹贴塑三个等距分布的支架,应为搁放箅子的撑搁。器底有烟炱痕。口径32.8、高27.2厘米(图一〇︰7;彩插四︰5)。

陶大口器 1件。M3︰11,黑皮陶,红陶胎。底部残缺。倒“几”字形。敞口,卷沿,圆唇,腹内弧。口径34.6、残高12.6厘米(图一〇︰9;彩插四︰6)。

M4 位于T3北部下,开口②层下,西北角延伸至隔梁内。平面呈长方形,直壁平底。方向119°。填土为深褐色黏土,土质致密。长1.8、宽1、深0.3米。随葬器物有陶鼎1、硬陶罐1、原始瓷豆2件,均位于墓室西南部,豆和鼎呈叠压状(图九)。

图九//M4平、剖面图

陶鼎 1件。M4︰3,夹砂红陶。侈口,斜折沿,圆唇,弧腹,圜底,圆锥形足。口沿内和腹下部有一圈折棱。口径13.4、最大腹径13、腹深5、通高7.5厘米(图一〇︰2)。

硬陶罐 1件。M4︰4,器表灰色,红色胎。侈口,卷沿,尖唇,束颈,弧折肩,鼓腹,平底。颈部饰弦纹,肩腹部饰网格纹。口径15.8、最大腹径27、底径13.8、高26.2厘米(图一〇︰10)。

原始瓷豆 2件。器体均有变形。M4︰1,器表施青绿色釉,脱釉严重,灰白胎。直口,圆唇,弧腹,矮圈足。口沿下有一圈凸棱,器内底有弦纹。口径9.5、最大腹径10.5、底径4.9、通高3.9厘米(图一〇︰8)。M4︰2,器表施青黄色釉,灰色胎。敞口,圆唇,弧腹,矮圈足,足外撇。腹部有一圈凸棱和一圈斜线锥刺斜纹,贴附三个∽形堆饰,器身通体有轮制痕。口径18、底径10.8、通高7.8厘米(图一〇︰11)。

图一〇//M3、M4出土器物

(二)器物群

器物群7处,编号为Q1—Q7。

Q1 位于T3东隔梁下,开口①层下。东西向长方形浅坑,西侧被现代窖坑打破。填土黄褐色沙土,较致密。东西残长0.84、南北宽0.8、深0.12米。方向90°。坑内有器物5件,陶瓿2件,陶盘、钵和原始瓷碗各1件(图一一)。原始瓷碗扣在陶罐口沿上。

图一一//Q1平、剖面图

陶瓿 2件。Q1︰4,泥质红陶。侈口,尖唇,短束颈,溜肩鼓腹,平底微凹。口沿上有一圈凹槽,肩部有四圈凹弦纹,腹部拍印窗格纹(图二〇︰9)。肩部贴塑一对横向泥条系,其中一系残。口径14.4、最大腹径22、底径15.6、高14厘米(图一六︰1)。Q1︰2,印纹硬陶。侈口,卷沿,尖唇,耸肩,鼓腹,平底内凹。肩部饰弦纹,腹部饰席纹。器体变形。口径10.2、最大腹径18、底径11、高13.8厘米(图一六︰2)。

陶钵 1件。Q1︰5,泥质红陶。敛口,圆唇,弧腹,平底。口径19、最大腹径 22、底 径 14、高 5.3厘 米(图一六︰4)。

陶盘 1件。Q1︰3,泥质红陶。敞口,圆唇,弧腹斜收,平底内凹。器表有三道轮制旋痕。器体变形。口径16.6、底 径 9.6、高 3.9厘 米(图一六︰8)。

原始瓷碗 1件。Q1︰1,器表施青黄釉,灰白胎。近直口,方唇,弧腹,平底内凹。唇面有凹槽,器内壁有螺旋纹。器体变形。口径14.4、底径6.8、高4.4厘米(图一六︰5)。

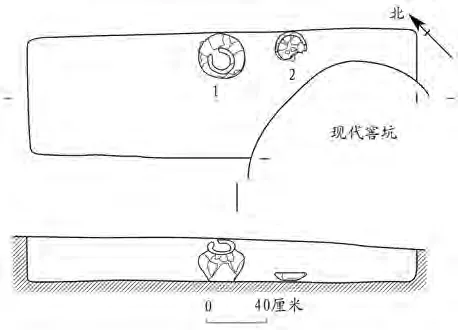

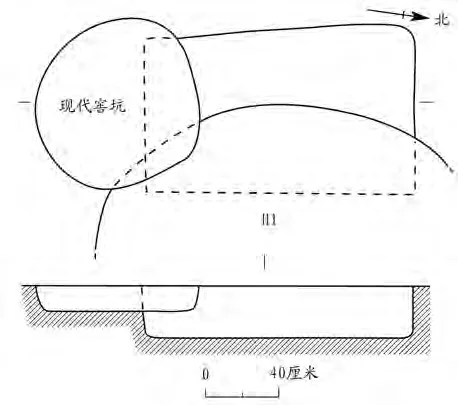

Q2 位于T2偏东南部,未见坑口痕迹,出土陶鼎1件,放置于②层土上(图一二)。

图一二//Q2平、剖面图

陶鼎 1件。Q2︰1,夹砂红陶。侈口,卷沿,圆唇,弧腹,圜底,扁平锥形足。口沿内和腹下部有一圈折棱。器体变形。口径20.8、腹深6、通高10.9厘米(图一六︰3)。

Q3 位于T4中部,未见坑口痕迹,残存陶釜1件,放置于②层土之上(图一三)。釜破碎,无法修复。

图一三//Q3平、剖面图

Q4 位于T4西隔梁下,开口①层下。南北向长方形土坑,直壁平底。填土为黄褐色沙土,土质致密纯净。长0.78、宽0.62、深0.2~0.26米。方向0°。坑内残存1件陶罐的底部及部分腹部(图一四)。

图一四//Q4平、剖面图

陶罐 1件。Q4︰1,泥质灰陶。仅存较少的下部分。弧腹,平底。腹部饰菱形填线纹(图二〇︰1)。底径20、残高10.5厘米(图一六︰6)。

Q5 位于T3南侧墩体底部,开口①层下(图一五)。东西向长方形浅坑,直壁平底。填土为黄褐色沙土,较致密。长1.04、宽0.84、残深0.18~0.2米。方向134°。坑内有铜块,石刀,陶刀、釜、钵各1件。石刀、陶刀和铜块放于釜内。陶釜(Q5︰4)破碎,无法修复。

图一五//Q5平、剖面图

铜块 1件。Q5︰1,铜质。锈残。不规则形,曲面。表面有很多小孔。残长3.8、残宽3.2、残厚1.2厘米(图一六︰11)。

石刀 1件。Q5︰2,青石质。器体局部有损坏,器表有不同方向的磨痕。月牙形。磨制,单面刃,刃口较锋利。上中部有两个穿孔,一大一小。通长16、通宽5.8、最厚处0.7厘米(图一六︰9)。

图一六//Q1—Q5出土器物

陶刀 1件。Q5︰3,泥质灰陶。器体大部残缺。月牙形,中间厚,四周薄。上中部有两个穿孔,一大一小。残长12、通宽5.2、最厚处0.5厘米(图一六︰10)。

陶钵 1件。Q5︰5,泥质灰陶。残剩部分腹部和底部。弧腹,平底内凹。残高6、底径7.2厘米(图一六︰7)。

Q6 位于T4西南部墩体底部边缘,开口①层下。南北向长方形浅坑,填土为黑褐色沙土,较致密。南北长1.4、东西宽0.76、残深0.1米。方向174°。坑内有陶鼎1、釜1、器盖1、钵1、纺轮1,硬陶瓿2、坛2,原始瓷盅3件(图一七)。其中鼎(Q6︰3)、釜(Q6︰6)、器盖(Q6︰9)破碎严重,无法修复。

图一七//Q6平、剖面图

硬陶瓿 2件。器表灰褐色,紫红胎。鼓腹,平底内凹。器表饰席纹(图二〇︰4)。Q6︰7,仅存中下部。最大腹径22.4、底径17.6、残高15厘米(图一九︰1)。Q6︰8,侈口,卷沿,尖唇,短颈。器体变形。口径13.7、最大腹径21、底径15.3、高13.9厘米(图一九︰2)。

硬陶坛 2件。均残剩下部。下腹弧收。Q6︰4,器表灰褐色,灰胎。平底。腹上部饰席纹,腹下部饰菱形填线纹。底径18.4、残高27厘米(图一九︰3)。Q6︰10,器表灰色,紫红胎。平底内凹。下腹饰菱形填线纹。底径18.8、残高19厘米(图一九︰4)。

陶钵 1件。Q6︰11,泥质红陶。敛口,圆唇,鼓腹,平底。唇下有一圈凹槽。口径16.2、最大腹径19.8、底径12、高7.4厘米(图一九︰6)。

图一八//Q7平、剖面图

图一九//Q6、Q7出土器物

陶纺轮 1件。Q6︰12,泥质红陶。算珠形。直径3.5、孔径0.5、高2.7厘米(图一九︰7)。

原始瓷盅 3件。器表施青釉,灰白胎。无盖,母口,斜直腹,近底部折收,平底。内壁有弦纹,外壁有轮制旋痕,器底有刮削痕。Q6︰1,口径11.5、底径6.1、高6.3厘米(图一九︰8)。Q6︰2,沿下有一圈凹槽,腹部微凸。口径12、底径8、高6.4厘米(图一九︰9)。Q6︰5,口径12、底径6.3、高6.9厘米(图一九︰10)。

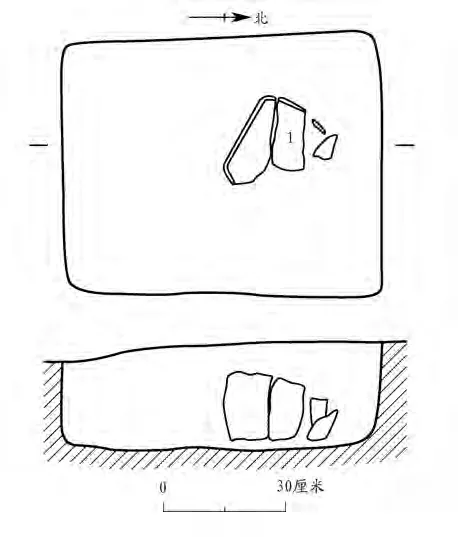

Q7 位于T4北隔梁中部下,开口于②层下(图一八)。北端延伸至隔梁内,南北向长方形坑,东、南部被现代窖坑和H1打破。填土黄褐色黏土,土质较致密。南北残长1.46、东西残宽0.4~0.6、深0.28米。方向174°。包含有大量陶器残片,可修复硬陶瓿1件。

硬陶瓿 1件。Q7︰1,器表灰褐色,紫红胎。侈口,卷沿,尖唇,短颈,溜肩,鼓腹,平底内凹。沿口有一圈凹槽,肩部有多圈细弦纹,腹部饰网格纹和三角形纹(图二〇︰7)。口径15.4、最大腹径24.6、底径14、高16.4厘米(图一九︰5)。

图二〇//D2出土陶片纹饰拓片

四、结语

溧阳后王土墩墓D2发现了一批重要的遗迹和遗物,特别是带有刻画符号的原始瓷豆(D2①︰9)及在Q5的陶釜内有序摆放的铜块、陶刀和石刀。这种将当时的生产工具与珍贵的铜材料有意组合放于陶釜中,可能与祭祀的墓主身份有关,也有可能是表达一种特别的祭祀理念。后王土墩墓D2位于茅山山脉以东的溧阳地区,此处土墩墓遗存数量较多,该土墩墓的发掘将为探讨溧阳地区土墩墓特征及丧葬习俗积累重要材料。

(一)营建过程

后王土墩墓D2的规模较小,营造过程较简单。首先,选择在地势较高的土岗上堆积灰白色沙土,即③层,由于是就地取材,夹杂有大量原生的灰斑土块。该层为最底部的垫土层,也是堆积面积最大、最厚的地层。其次,在③层上挖坑建M3和M4,其上覆盖深褐色黏土封土层,即②层,该层封土较③层面积和厚度都小。再次,在②层上挖坑建M1和M2,其上覆盖一层浅褐色沙土封土层,即①层。之后,①层经过日积月累的风化翻动,成为耕土和扰土层。从发掘结果分析,D2为一墩多墓类型。D2原来的中心位置偏向现有土墩的南部,即M3所在位置为土墩的中心位置,其他墓葬及器物群均是以M3为中心分布。M3的等级规格最高,随葬器物最多,为D2的中心主墓。

(二)分期与年代

溧阳位于苏南茅山山脉以东地区,地势平坦,河湖纵横,分布有大量的土墩墓群。目前已经发掘并发表简报的有位于后王土墩墓东南方向约 5 千 米 的 子 午 墩 D1[1]和D2[2]。此外周边句容市、丹阳市、金坛区等地发掘的众多土墩墓,对于后王土墩墓D2的年代判定具有重要参考意义。根据层位关系和器物组合,本次D2发现的遗迹和遗物可以分为前后两个阶段。第一阶段为开口②层下的M3、M4、Q7,出土遗物包括炊器夹砂陶鼎和釜,盛食器泥质陶和印纹硬陶的瓿和罐,食器有泥质陶器盖和原始瓷豆。第二阶段为开口①层下的M1、M2和Q1—Q6,出土遗物包括炊器夹砂陶鼎和釜,盛食器有泥质陶和印纹硬陶的瓿、罐和坛,食器有泥质陶钵,原始瓷碗、盏和盅。后期的原始瓷碗和盅代替了前期的原始瓷豆。此外发现于①层中的遗物大部分应归于第二阶段。

第一阶段遗物中,夹砂陶釜M3︰1腹内壁有三个撑搁箅子的支架,器型与句容浮山果园D1M15︰13[3]和溧阳子午墩D1M43︰2[4]相同。泥质黑皮陶大口器 M3︰11 与浮山果园 D1[5]、D27[6]所出器型相似,仅口径较小。原始瓷豆M4︰2腹部贴附三个∽形堆饰,与周岗土墩墓 D1Q19︰2[7]器型、纹饰基本相同。硬陶瓿M3︰7器型、规格及颈部饰弦纹和肩腹部饰折线纹的组合纹饰与寨花头D2M24︰5[8]、浮山果园 D1M5︰5[9]基本相同。综合学术界对上述几座土墩墓的时代研究,后王土墩墓D2第一阶段的时代应为春秋中晚期。

原始瓷盅在土墩墓中普遍被认为是春秋晚期出现的随葬器物[10]。后王土墩墓D2一共出土了5件原始瓷盅,子母口或敞口,斜直腹,近底部折收,平底。形制、大小与溧阳子午墩 D1、D2[11]出土的原始瓷盅基本相同。直腹原始瓷盏M2︰2、M2︰3、D2①︰2,同样的器型见于子午墩D2、周岗土墩墓 D2[12]和金坛顺水桥土墩墓 D9[13]中。泥质陶钵Q6︰11与寨花头D2M3︰16-1[14]器型基本相同,腹部略鼓。以上类比的器物均被当时的发掘者判断为春秋晚期遗物。罐、瓿腹部多拍印菱形填线纹、细方格、席纹或席纹与菱形填线纹、弦纹与窗格纹、弦纹与细网格纹的组合纹饰,也为春秋晚期常见纹饰。综上,判断后王土墩墓D2的第二阶段时代为春秋晚期。

(附记:本次发掘项目负责人为马永强;发掘及资料整理人员有马永强、徐勇、周恒明、张伟、姬长飞、潘明月、魏胜云。本次考古发掘得到了溧阳市博物馆和上兴镇人民政府的大力支持,在此表示真挚的感谢!)

执 笔:徐 勇 张 伟 史 骏 马永强