京津冀科技创新要素空间分布的影响因素分析

2022-07-05陈玉玲温泽昕

陈玉玲 温泽昕 路 丽

(作者单位:河北金融学院)

一、前言

科技创新本质上是对创新要素的安排和使用。京津冀地区科技创新要素富集,但科技创新要素在空间的分布呈现明显的中心-外围格局,导致京津冀区域创新能力梯度差异过大、三地创新链链接不足等问题,制约了京津冀协同创新的进一步发展。“十四五”时期,京津冀地区要进一步优化科技创新要素在空间的分布状态,提升创新驱动经济增长的能力,促进新阶段京津冀协同创新高质量发展。

二、文献综述

一是关于科技创新要素的空间分布对区域创新的影响。科技创新能力源于科技创新要素的投入(John 和Myriam,2003),投入数量影响创新产出(Carlstein,1978;Dovle 等,2013)。创新要素的空间分布差异扩大了区域创新能力的差距(林斐,2020),创新要素空间分布的非均衡性(徐建国,2005),导致周边地区的创新空洞化(Debresson,2001)。

二是关于科技创新要素在空间的集聚和流动。有学者认为,科技创新要素在空间的集聚有利于催生创新(Su,2015),并且分散集聚使得创新要素的分布空间更广(王春月,2016),高密集度的创新人才和资本有利于区域对其他创新要素的吸引(Griliches,1979),但过度集聚也会产生“拥挤效应”(唐根年等,2009)。

三是关于科技创新要素空间协同的研究。有学者认为要素在空间的合理配置结构是区域创新发展的关键(王蓓和陆大道,2011),而区域内科技创新要素的有效集聚和自由流动是区域协同创新的核心(齐绍平等,2013)。城市的科创中心是创新要素时间和空间要素相互作用的结果(Freeman,1997;熊鸿儒,2015),可通过差异化的政策促进要素充分流动,进行区域科技创新要素整合(窦丽琛等,2015),形成跨区域协同创新格局(刘备和王林辉,2020)。

三、京津冀地区的科技创新要素分布情况

下面从京津冀地区的科技创新人才、科技创新资本、新产品和技术成果等指标为例,考查京津冀科技创新要素空间分布的状态。

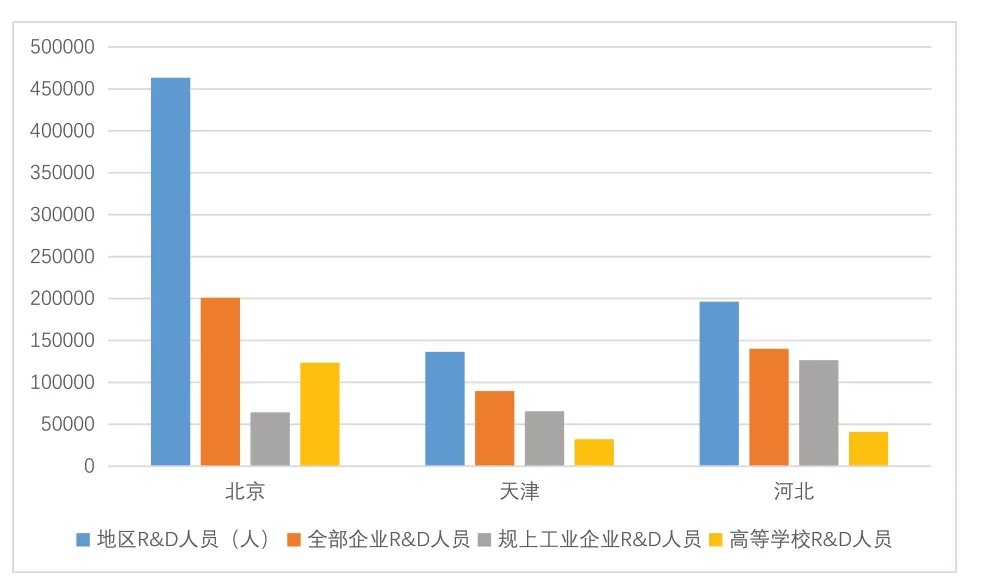

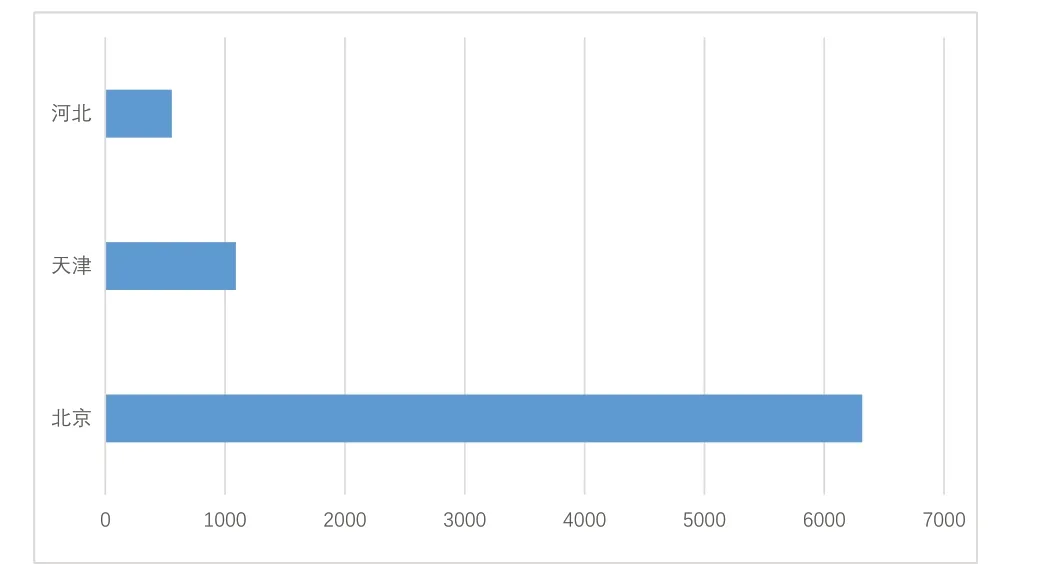

(一)京津冀科技创新人才空间分布情况。从人才总量方面看,2020 年京津冀地区R&D 人员共80.58 万人,北京市R&D 人员数量最多,达47 万余人,分别是天津市和河北省的3.47 倍和2.41 倍。河北省的规模以上工业企业R&D 人员共12644 人,数量与京津两个城市的总和基本持平。北京市在地区R&D 人员、全部企业R&D 人员和高等学校R&D 人员方面的人才数量占有具有绝对优势。(如下图所示)

图1 2020 年京津冀地区R&D 人员分布情况

从京津冀地区R&D 人员的学历构成看,京津冀三地本科毕业以上人才占R&D 人员总量的比例依次为89.1%、75.57%、61.53%,特别是北京市的博士人才占R&D 人员比例为23.36,而河北省这一比值为5.71%,北京市的高端人才聚集明显。从每万人中拥有的R&D 人员数量来比较京津冀三地创新人才密度,北京市为212 人,天津市为104 人,河北省为25 人,由此可见,区域创新人才密度差距很大。

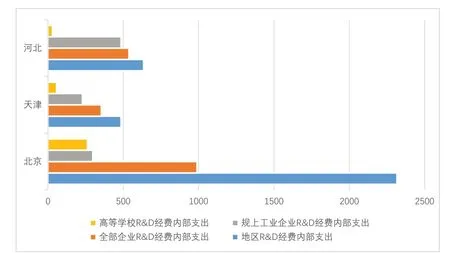

(二)科技创新资本的空间分布情况。2020 年京津冀地区的R&D 经费内部支出共计约3436 亿元,三地在地区R&D 经费内部支出和高等学校R&D 经费内部支出两项上的差距较大,北京市的R&D 经费内部支出共计2316.58亿元,相当于天津市的4.78倍、河北省的3.65倍;北京市的高等学校R&D 经费内部支出262.37 亿元,分别是天津市和河北省的4.6 倍和8.8 倍,京津冀三地科技创新资本的分布也呈不均衡状态。

图2 2020 年京津冀地区R&D 经费分布(单位:亿元)

2020 年京津冀三地的R&D 经费投入强度在全国排名分别为第1 位、第3 位、第16 位,河北省的R&D 经费投入强度与京津差距很大,并且低于全国平均水平2.4%,而且津冀R&D 经费投入强度与北京之间的差距有扩大的趋势。(见表1)

表1 京津冀地区R&D 经费投入强度

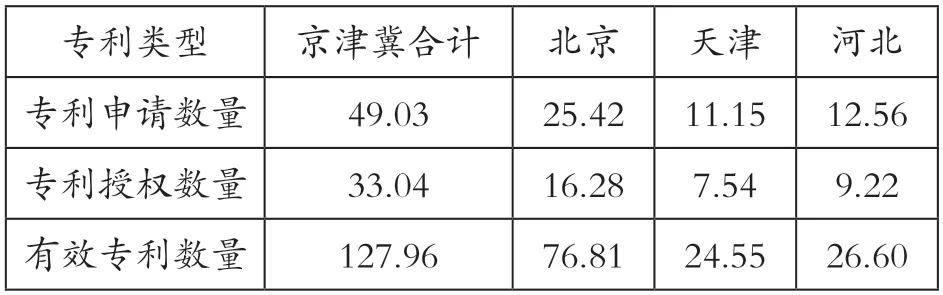

(三)京津冀新产品和科技成果产出情况。2020 年京津冀地区共计申请专利49 万多件,专利授权数量为33万多件,其中北京市在专利申请、专利授权以及有效专利方面占有绝对优势,上述三项的数量均大于天津市和河北省的总和。从专利申请量和授权量占京津冀总量的比重看,北京市为52%和49%、天津市为23%和23%、河北省是25%和28%。

表2 2020 年京津冀地区专利申请和授权情况(单位:万件)

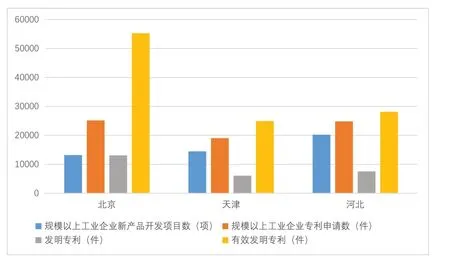

以京津冀地区的规模以上工业企业为例,2020 年河北省完成新产品开发项目20229 项,而北京为13188 项,天津为14449 项,河北省在该领域成果较多。通过比较三地的规模以上工业企业在专利申请、发明专利、有效发明专利方面的活动可知,天津市的相关成果数量最低,北京在有效发明专利数量上占明显优势,分别是天津市的2.22 倍、河北省的1.96 倍。

图3 2020 年京津冀地区规模以上工业企业的创新活动

四、京津冀地区科技创新要素空间分布的影响因素

京津冀地区的科技创新要素呈现区域分布不均衡的状态,主要的影响因素可从要素市场发育程度、科技创新资源共享的经济基础、科技创新要素空间集聚与流动的体制机制等方面进行探析。

(一)市场分割的影响。2020 年京津冀地区技术合同输出共101604 项、技术合同成交额共计7960.69 亿元,主要来源于北京市的技术市场贡献。北京市技术合同成交额为6316.16 亿元,占京津冀地区技术合同成交总额的79.34%。如果计算各地技术合同成交额占全国总量的比重,京津冀三地分别为22.36%、3.86%、1.96%。如上所述,当前京津冀三地技术交易市场发育程度不同,北京市技术合同成交额远高于天津市与河北省,分别为津冀两地的5.79 倍和11.38 倍。(如图4 所示)

图4 2020 年京津冀地区技术合同成交额情况

京津冀协同发展战略实施以来,创新要素市场一体化在逐步推进,北京对津冀地区技术输出额增速较快,从2015 年的111.5 亿元增长到2020 年的347 亿元。2020年北京市84451 项技术合同中,流向外省市共51281 项,其中流向天津市和河北省分别为1863 项和3170 项,占流向外省市总量的比例仅为3.6%和6.18%;流入北京市的31959 项技术合同中,从天津流入1634 项,占比5.11%;从河北省流入898 项,占比2.81%。以上数据表明,北京和津冀在技术市场交易比率仍然很低,三地技术市场的互动较弱,京津冀区域科技创新要素共同市场需要不断完善。

(二)经济边界的影响。科技创新要素的流动共享应以经济关联为依托,但京津冀三地间经济发展水平和产业梯度差异都较大,存在一定的经济边界,科技创新要素共享的经济基础薄弱。

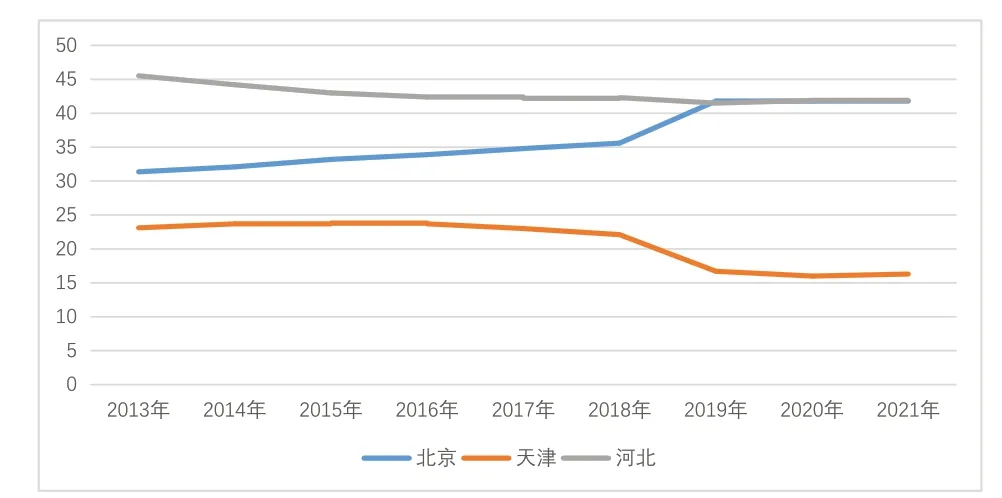

从京津冀协同发展以来三地GDP 占京津冀地区GDP 的比重来看,2013 年占比分别是31.37%、23.11%、45.52%,2021 年分别为41.9%、16.3%、41.9%,北京市所占比重在持续上升,天津市和河北省的则是下降了,而且天津市从2018 年之后下降的最明显,甚至与北京市呈现相反的趋势(见图5)。

图5 三地国内生产总值对京津冀地区总产值的贡献率

从产业链条来看,京津冀地区产业链上的相关产业关联度较低,区域分工还处于初级状态,河北省在产业配套、人才支撑等方面的承接能力明显不足,导致京津冀三地之间的科技创新要素共享程度较低。

(三)体制机制的影响。在京津冀地区的资源配置过程中,因为有着大量的国有经济,所以起主导作用的是行政力量。以2019 年研发投入为例,北京市的政府研发投入在全国各省排名中位居第一,天津市排第十名,河北省排第14 名;从政府研发投入占地区GDP 的比例看,北京和天津市分别排第一名和第五名,表明京津冀三地的研发投入中政府起了更大的主导作用,而北京和天津两地的该项指标更明显。市场机制功能弱化,导致了资本、技术、人才等科技创新要素的跨区域流动共享受到一定限制。

五、京津冀地区科技创新要素空间优化分布的对策

(一)加快京津冀科技创新要素市场一体化。一是建设京津冀科技创新要素共同市场。依托京津冀一体化大市场,构建一体联动式科技创新要素共同市场。通过各项法规和制度,严格市场监管,逐步健全科技创新要素市场的硬件和软件环境,并在实践中加以完善。二是加快完善市场机制。发挥市场机制的内生作用,实现科技创新要素的市场化定价,弱化要素市场一体化进程中的行政干预。让市场机制在科技创新要素流动、资源配置、创新承接中起主导作用,促进京津冀科技创新要素区域间自由流动和高效集聚。

(二)构建开放的京津冀区域创新生态。一要坚持科技创新政策环境的持续优化。在坚持科技自主创新的同时,以更加开放的思维和举措推进跨城市群及国际科技交流合作。二是完善京津冀区域科技资源共享机制。在已有的创新平台、技术转移以及创新体系成果的基础上,建立科技联盟、科技园区、科研实验室等资源共享平台;充分运用“互联网+”、大数据等平台优势,创新科技资源的共享模式,提高京津冀科技创新资源共享水平。三是促进科技创新服务体系的一体化。通过体制机制创新,整合一些科技创新基础设施、科研平台、科技资源,促进科技创新人才、创新资本、技术成果等要素的跨区域自由流动,增强区域科技创新要素的整合力。

(三)实现京津冀创新链和产业链的对接融合。一是优化京津冀创新链条。高新区是实施创新驱动发展战略的重要载体,坚持高新区科技创新的本位,使这些不同层级的高新区成为区域科技创新的反磁力中心,构建科技创新要素的“空间扩散”格局。二是强化科技引领产业发展的作用。利用北京全国科技创新中心的优势,打造京津冀科技成果转移转化共同体,完善京津冀区域的创新—研发—应用链条,推进三地产业链和创新链有机深度融合。三要完善基于产业链的协同创新平台。构建以产业分工与合作为基础的科技资源共享平台,进行产业协作,使经济功能、产业功能与科技创新中心结合起来,消除京津冀区域科技创新中的“孤岛现象”,力求实现在区域产业层次上体现科技创新成果的价值。