某大型商业楼结构设计

2022-07-02施骏彭定超

施骏 彭定超

0 引言

本工程由商业楼与水乐园组成,商业楼与室内水公园为室外消防通道,两部分结构不相连,商业楼在中部设抗震缝,分为左、右两个结构单元。整体效果图如图1 所示(本文仅涉及商业楼)。

图1 整体效果图

商业楼总长度410m,建筑面积约119 900m,采用混凝土框架结构体系。地下1 层,层高5.7m,地上3~4 层,1层层高7.0m,2~3 层层高5.4m,4 层层高5.1m,结构高度22.9m,其中楼梯间和IMA×厅突出屋面。

1 主体结构体系设计

本工程抗震设防烈度为7 度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计抗震分组为第一组。建筑场地类别为Ⅱ类,典型柱网为8.4m×8.4m,局部大跨度柱网为9.6m、10.5m 以及19.2m不等,采用框架结构体系;框架的抗震等级为二级,局部大跨度框架为一级;存在楼板不连续和扭转不规则两类结构超限。针对以上不规则,设计采取以下构造措施:

(1)对楼板开大洞不连续部位的周边框架梁、楼板进行加强处理(本层),楼板加厚达到比周边普通楼板厚20mm,框架梁加大纵筋与箍筋,并设置抗扭腰筋;

(2)在计算程序与计算措施上,计算模型考虑楼板的面内弹性变形而采用弹性膜单元,以及局部刚性楼板与开洞处周边弹性膜楼板相包络;结构计算时考虑扭转耦联及双向地震,通过调整周边梁以及大开洞周边梁的大小,来控制楼层最大水平位移≤该楼层两端水平位移平均值的1.4 倍;通过加强及优化框架的构件布置,提高抗扭能力。

2 基础设计

本工程柱网大多为8.4m×8.4m,局部大跨度柱网为9.6m×8.4m、10.5m×8.4m 以及16.8m×8.4m 不等,由于上部结构布置得不规则、多处局部大开洞等导致荷载不均匀;并且在中庭部位存在着抗浮工况,结构整体对基础的不均匀沉降较为敏感。

综合分析建筑场地地基条件、结构类型以及经济性,同时考虑到不均匀沉降对上部结构的影响,最终采用PHC400 管桩基础设计方案,以粘土作为桩端持力层。

3 基础沉降差异对上部结构的影响

框架结构在施工过程中逐步形成并逐步加载,在不同的施工阶段会产生不同的结构内力;考虑到施工过程的结构实际内力分布与整个结构一次性进行分析的内力有差别,同时上部的刚度也逐步变化,必然在上部结构中产生附加内力,该附加内力又影响到基础顶面处的柱底内力,从而影响着柱间的沉降差。文献[1]、文献[2]显示,虽然逐步施工条件下沉降与一次加载的沉降对基础的最终沉降值影响很小,但单柱沉降是随上部结构施工而逐步非线性积累的过程,柱间沉降差也是一个非线性积累的过程,在沉降过程中产生了上部结构内力重分布。

3.1 理论计算沉降值及影响程度

由于柱网大小的不同、顶部楼层局部抽柱以及设置中庭等情况,柱轴力呈不均匀分布,单柱承台布桩数由4 桩到11 桩不等,同时在中庭部位桩数由抗拔工况控制,造成中庭柱下承压能力富裕。沉降整体出现中间凹的盆式形态,最大沉降为20.0 mm,柱间沉降差最大约为0.0009L,满足规范控制要求。

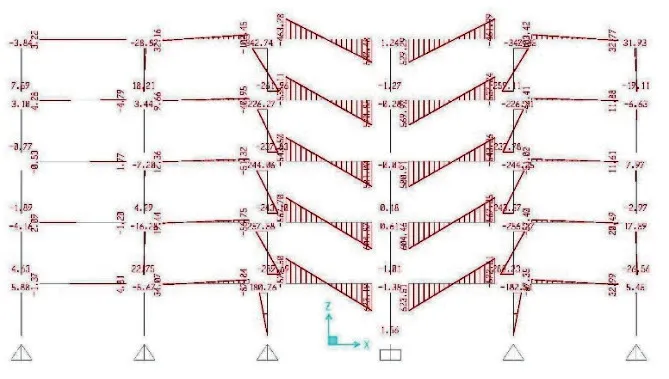

上部框架的整体刚度可减少基础柱间沉降差,同时框架也承担了由沉降差引起的附加次内力,在满足规范中0.002L 的柱间沉降差的条件下,上部结构体系的附加次内力(弯矩以及剪力)与沉降的关系在现行规范中并没有涉及,设计应该从概念上给予考虑。下图为按照本工程标准柱网、构件大小、混凝土强度等级相同的条件下,计算沉降差对上部结构的影响。计算采用SAP2000,输入条件为计算沉降差为0.002L,在此作用下,梁柱的附加弯矩如图2。

图2 附加弯矩图

不均匀沉降客观存在,并且微小的沉降差值会对上部结构产生影响。

(1)不均匀沉降对上部结构内力影响范围主要集中在沉降范围内梁、柱构件以及沉降范围边缘外相邻柱构件,对于其他结构构件的影响比较小。

(2)杆件内力随不均匀沉降差呈线性关系;当沉降差接近规范容许限值时,框架梁弯矩均有较大的变化,增大的幅度从下往上递减,幅度分别为60%、54%、54%、53%;上部梁剪力增大的幅度从下往上分别为32%、25%、16%、19%,剪力的增大幅度与实际受荷载有关。

(3)沉降改变了柱子轴力的分布,中心沉降较大的柱子轴力有一定量的减小,减小幅度约为32%;而周边的柱子有不同程度的增加,增加幅度约为8%;均匀沉降范围自中心向两侧扩展过程中,当沉降边缘接近某排柱时,将对该排柱轴力产生的影响最大,当沉降范围继续扩大时,该排柱轴力将逐渐减小。位于沉降范围中心附近的构件,轴力可能小于其未考虑沉降影响时的轴力值。

3.2 设计应注意的问题及相应措施

根据前述分析,在规范容许沉降差的范围内,柱、梁的内力有着不可忽视的改变,其改变数值足以影响到结构的安全性。但是相对于理论沉降差计算模式,实际结构体系尚有如下有利条件的影响:(1)沉降伴随施工过程逐步发展,混凝土强度和结构刚度还没有100%形成,上部框架结构的附加内力并没有理论计算得那么大。(2)在结构封顶后继续增加的沉降,由于混凝土构件徐变等因素,部分沉降差不引起框架附加内力。

为了减小沉降差对上部结构的不利影响,建议采取以下措施:(1)尽可能选择沉降较为小的基础形式,从而达到减小柱间沉降差的目的。(2)梁柱配筋宜考虑一定量的富余程度,具体幅度宜根据地基沉降大小及上部结构确定沉降差的敏感程度。

4 超长效应对结构的影响

主体结构南北方向约为180m,东西方向约为165m,温度荷载对结构的影响主要体现在结构的长度与温度荷载的取值上,根据此温度荷载对施工期间和使用期间有着不同的影响。温差取值涉及很多因素,不同的取值会导致较大的温差荷载,计算结果的差异也就很大,设计时更应该注重结构的概念设计以及整体设计,采取一些防范措施,尽可能避免或减少温差带来的不利影响,不应单一采用抗的方法来设计。

超长混凝土地下室结构通常不分缝,施工阶段混凝土由于成型收缩受到约束,局部可能会产生拉应力甚至出现裂缝,构件截面受拉与恒活荷载叠加后,混凝土收缩拉应力或者早期裂缝宽度会有所增加,当环境温度进一步降低时,这些拉应力或者裂缝也将进一步加剧。长期以来控制此类问题的措施一般有:(1)设置后浇带与加强带。(2)验算截面的最大裂缝宽度并据此来设置构件配筋。(3)增加构造配筋,从概念上控制裂缝宽度,分散裂缝分布等。(4)加强混凝土构件的养护,避免混凝土构件的早期裂缝、不可恢复裂缝等。

4.1 温度荷载的取值讨论

建筑物从施工开始到正式投入使用以及在设计使用期内,一直受着各种自然环境条件变化的影响,作用在建筑物上温度荷载较复杂,温度荷载的合理取值,是分析温度效应的关键。

温度荷载的来源主要有季节温差、日照温差、骤降温差、混凝土收缩当量温差等,混凝土收缩当量温差是指混凝土强度增长过程的收缩效应换算成等效温度差。

结合本工程实际情况,将温度荷载的影响范围分为地下室和上部结构分别讨论,以上部结构为例。混凝土的收缩是一种随时间而增长的变形,结硬初期发展较快,一个月约完成50%,两个月完成60%~80%,以后却增长缓慢,一般两年后趋于稳定。本工程设置了多道后浇带,间距约40m,两个月封闭后浇带。采取了后浇带的措施后,混凝土的收缩应力部分释放而变得减弱,计算时可取60%混凝土收缩等效温差的影响。

在结构竣工投入使用后,由于有建筑外保温、外围护墙、幕墙等措施,使得室内的实际温度变化没有季节温差大。根据荷载规范合肥市基本气温最低-6℃,最高37℃。由于本工程采取建筑外保温设计,并设计了空调系统,设计温度范围适当调整,最低按3℃考虑,最高按29℃考虑。根据当地气象资料,年平均气温为15.7℃,结构合拢温度确定为14~18℃,环境温差升温工况为29-14=15℃,降温工况为3-18=-15℃。计算温度应力考虑的温度荷载,由环境温差和收缩当量温差叠加。

4.2 后浇带对温度作用的影响

在施工期间,由于有后浇带的存在,早期的混凝土收缩基本在可控范围以内,后浇带是避免施工期间收缩裂缝的有效措施,膨胀加强带可以有限地解决施工后期温度变化引起的变化,对于超长结构体系,笔者认为采用后浇带与加强带相结合的措施比较适合。

4.3 不同部位处温度作用的影响

由于平面布置的不同,本工程中左单元存在3 个中庭,形成了多个薄弱部位。

在温度荷载作用下,由于受到底部的约束,层间变形差由下往上依次递减。在第4 层开始间变形差较小。

在温降工况下,楼板拉应力分布沿楼板纵向表现为两端小,中间大;沿竖向随着楼层的增加,拉应力逐步减小。

本工程采用框架结构,竖向构件刚度较小,且没有明显刚度集中或不均匀,在温荷作用下,楼板受到约束较小,整体楼板应力不大在可控范围,温度应力最大的2 层楼面,在降温工况下楼板拉应力主要控制在0.5~0.8MPa 间,局部有应力集中,中庭等楼板削弱明显的区域局部楼板应力略偏高,主拉应力约1.4MPa。大部分区域应力水平较低,在0.8MPa 以下。

本工程楼板温度应力在可控范围,采用双层双向配筋,适当提高配筋率的措施来抵抗温降荷载产生的拉应力。

4.4 结论与设计加强措施

在温度荷载作用下,结构的变形主要集中在顶层以及结构周边的梁柱上,中间部位的柱梁板变化较小;同理温度应力影响的范围也在这些区域。由于结构约束条件的限制,从底层到屋顶,温度作用的变形逐步增大,内力影响程度逐步减小。楼板对温度的敏感程度大于框架梁柱,屋面板是温度影响最大的部位。

建议采取加强措施:

(1)设计中采用双层双向配筋,选用小直径钢筋密排布,适当的增加配筋率。根据文献[1]显示,采用小直径钢筋密排布的措施优于单纯的提高配筋率。

(2)加强建筑隔热保温措施,特别是屋顶层。

(3)后浇带设置只能在较短的间距范围内解决早期混凝土收缩应力问题,对于超长结构体系的后期温度应力的影响有限;设计应采用膨胀加强带与后浇带相结合的方法。同时后浇带采用主受力钢筋搭接或者附加一定量的受力钢筋。

(4)控制混凝土入模温度来缓解混凝土收缩效应,减少开裂可能。

5 结论

本工程本着安全、经济的原则,从各方面考虑,以确保结构在安全容许的范围内节省成本。

沉降差对于框架结构体系是影响安全性的一个因素,设计者应当给予足够的重视,并采取概念性加强措施。

超长结构体系应该充分考虑温度荷载对于结构生命期全过程的影响,特别是后浇带封闭至维护结构完成的时间段,应该采取施工保护措施,尽可能减少温度荷载对主,结构的影响。