有机缓释微乳酸高效解堵剂的制备及性能研究

2022-06-28何立成蓝强黄维安王雪晨尚术芳李秀灵

何立成,蓝强,黄维安,王雪晨,尚术芳,李秀灵

(1.中石化胜利石油工程有限公司,山东东营 257001;2.中石化胜利石油工程有限公司钻井液技术服务中心,山东东营 257017;3.中国石油大学(华东)石油工程学院,山东青岛 266580)

在油田勘探开发过程中,酸化作业是非常重要的增产措施[1-7],目前,该项技术已经被广泛用于各大油田,在与油气藏沟通过程中,外来流体会对储层孔隙空间及表面润湿性产生不利影响[3],导致储层渗透率降低,从而造成单井产量大幅度下降。为此,在开发过程中,需要采用酸化作业来解除储层中的堵塞,恢复其单井产能[7]。虽然,酸化措施是一种有效的解堵措施,但如果措施不当,则有可能造成更严重的二次伤害[8]。乳化酸是新型酸化体系,通过乳化方法,将酸液包裹其中,降低其释放速率和酸化速率,提高其酸化剖面均匀程度[9]。而微乳酸则是将常规乳液的粒径进一步降低至20 nm左右,同时提高其稳定性,从而进一步提高其缓释效率。笔者研发的微乳酸,内相是以更温和的有机、无机混合酸为主,增强其储层深部渗透作用和解堵效率[10-12]。

1 有机缓释微乳酸高效解堵剂的制备

1.1 有机缓释微乳液的制备

在室温(25℃)下,选择正辛醇∶正丁醇=2∶1,按照Shah 法,向体系中滴加酸液制备微乳酸。以AQAS(烷基季铵盐)∶AEO(脂肪醇聚氧乙烯醚)=1∶1,正丁醇∶正辛醇=1∶1 的比例混合溶解作为 S(表面活性剂)。按 S∶O(油相)=10∶0、9∶1、8∶2、7∶3、6∶4、5∶5、4∶6、3∶7、2∶8、1∶9、0∶10 的比例取 S 和柴油于烧杯中,滴加不同混合酸(CH3COOH+HF;CH3COOH+HCl)直至溶液由澄清变为混浊,记录滴加混合酸的质量,作拟三元相图,结果如图1 所示。

图1 不同酸液条件下AQAS+AEO 表面活性剂复配的微乳液拟三元相图

选取有机酸包埋率最高的微乳酸体系,在井底条件下与泥饼充分接触,达到酸蚀和清除泥饼的效果。根据实验结果可以得到混合酸为CH3COOH +HF 下的最优配方为:

AQAS∶AEO=1∶1,正丁醇∶正辛醇=1∶1,水相∶油相=3∶7,助表面活性剂∶表面活性剂=1∶2,乙酸∶氢氟酸=4∶1。

根据油水比例3∶7 计算,该配方有机酸的包埋率为30%。采用染色法鉴定其结构,从图2(右)结果可以看出,上部的苏丹红染料快速扩散到微乳酸中,体系呈现红色,而位于底部的亚甲基蓝染料扩散较慢,说明M-1 为 W/O 型有机缓释微乳酸,随后研究了有机酸对乳液制备的影响。

图2 微乳酸M-1 的外观(左)及染色法鉴定微乳酸结构(右)

1.2 有机酸对微乳液溶蚀率的影响

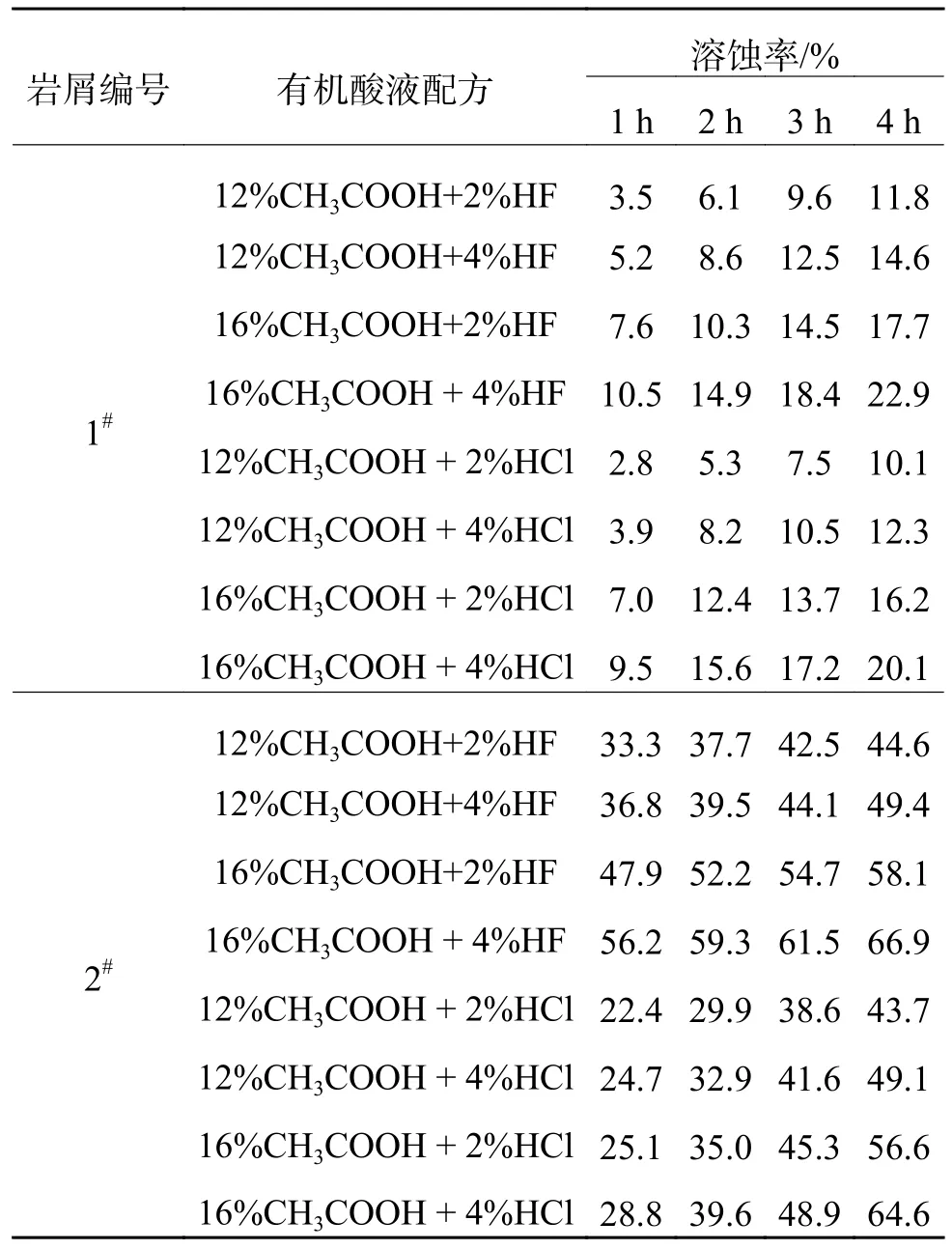

表1 为根据有机缓释微乳酸的配方设计,以氢氟酸、盐酸和乙酸为主体酸配制酸液,采用岩屑溶蚀率来确定有机酸的选择,考察不同酸液配方对岩屑的溶蚀率。

表1 不同配方酸液对岩屑的溶蚀率

由表1 结果可知,对于含有38%石英和22%方解石的1#岩样,由于HF 可以溶解石英,乙酸溶解方解石,因此16%CH3COOH+4%HF 的溶蚀率最高。对于2#岩样,16%CH3COOH+4%HF 和16%CH3COOH+4%HCl 的溶蚀率基本相当,分别为66.9%和64.6%。针对不同地层,应设计不同的酸液配方。根据实验结果,选择16%CH3COOH +4%HF 和16%CH3COOH+4%HCl 作为最优酸液配方。

以AQAS+AEO 作为表面活性剂,按照Shah法,向体系中滴加酸液制备微乳酸,记录滴加混合酸的质量,16%CH3COOH+4%HF 配制而成的微乳酸为M-1,16%CH3COOH+4%HCl 配制而成的微乳酸记作M-2,采用染色法鉴定M-2 的结构为W/O 型微乳酸(图3)。

图3 不同酸形成的微乳酸(左)及 染色法鉴定微乳酸结构(右)

由图1 的相图可以看出,HF 加入的微乳酸体系,其微乳液区域有所拓宽,比HCl 制备的微乳液单相区大,并且16%CH3COOH+4%HF 的酸液配方既适合灰岩地层,也适合砂岩地层解堵,HF还可以与泥饼中的黏土矿物发生反应,起到解堵作用,应用范围更广,因此优选该配方作为微乳酸的酸液相。经过综合分析,最终确定M-1 为最终的有机缓释微乳酸高效解堵剂配方。

1.3 有机缓释微乳酸的结构

微乳液结构类型按分散相和连续相种类可分为3 种类型:油包水(W/O)、水包油(O/W)和双连续(BC)相。但微乳液这3 种结构形式不是固定不变的,可随温度、表面活性剂种类、助表面活性剂种类、电解质类型和浓度、及各组分组成比例等因素的变化而变化。油、水的电导率对溶液中的质点结构相当敏感,是探究微乳液内部结构变化最简单的测试方法。一般可以通过电导率的变化分析微乳液结构的变化。采用电导率仪测试有机缓释微乳酸M-1 体系在不同含水量下的电导率值,测试结果如图4 所示。

图4 M-1 体系在不同含水量下的电导率值

从图4 结果可以看出,由于微乳酸中加入无机强酸和有机弱酸,使得溶液中强电解质增加,体系电导率大幅度超过一般的微乳液体系。微乳酸M-1初始的电导率值为1101 μS/cm,此时形成的是W/O型微乳液,连续相是油相。随着含水量增加,液滴碰撞几率增大,导致电导率增强。当含水量在27.2%~36.9%时,溶液黏度逐渐增加,呈半透明状,形成液晶结构,进入W/O 和O/W 型微乳液共存的双连续相。由于体系黏度增加,导电离子的运动能力减弱,因此电导率下降。当含水量高于36.9%时,液体黏度降低,电导率逐渐升高,此时双连续相微乳液已全部转变为小的油滴分散至水介质中,连续相为水相,形成的是O/W 型微乳液。含水量为40.6%时,电导率也达到最大,电导率值为3689 μS/cm。继续加大含水量,导电离子浓度降低,因此电导率开始下降。

因此,在使用过程中,尽量控制水相含量低于35%,使微乳液处于W/O 状态,一旦微乳液处于O/W 状态,则有可能对管柱产生较为严重腐蚀,在这种情况下,需要在体系中加入一定量的缓蚀剂。

2 有机缓释微乳酸高效解堵剂的解堵作用研究

微乳酸最显著的性能就是缓速性,它依靠油相对酸相的包覆作用,缓慢释放氢离子,在井底附近酸液基本没有消耗(反应),只是发生了组分的变化,如表面活性剂、油的吸附滞留和体系被稀释时发生相态的变化等。当运移到一定深度时,微乳液体系被破坏,酸被释放出来并与岩石发生反应,从而起到延长酸液的深部穿透距离、缓溶蚀的效果。根据前人的研究发现,酸液经过微乳化后,氢离子的释放速度可以降低为原来的4.0%,甚至达到0.2%。本节主要研究了有机缓释酸的溶岩作用、泥饼清除作用以及岩心解堵作用。

2.1 有机缓释酸高效解堵剂的溶岩作用

在钻井过程中,钻井液滤失后会在井壁上形成内外泥饼,外泥饼相对疏松,内泥饼对孔隙封堵密实(但侵入程度浅),因此,在缓释酸解除外泥饼后与井壁接触后,为了快速解除内泥饼,需要缓释酸能够对近井壁地带的岩石具有较好的溶蚀性。在内泥饼解除后,则需要缓释酸能够快速进入储层深部。因此,首先参照SY/T 5886—2012 《缓速酸性能评价方法》,进行酸液溶蚀岩屑实验,结果如图5 所示。

图5 酸液对岩屑的溶蚀实验

静态溶蚀实验反应的是酸液对岩石的一个绝对溶蚀能力,从图5 结果可以看出,溶蚀曲线明显分为两段,在1 h 左右的时间,酸液与岩屑反应很快达到平衡,在曲线上表现出来就是前期的一个迅速上升段,之后就是一个平滑段。从结果还可以看出,裸酸反应速度快,与岩屑一接触就开始剧烈反应,1 h 后溶蚀率就达到56.2%,这主要是因为裸酸溶液的氢离子释放快,浓度高,导致了酸岩反应迅速。有机缓释微乳酸M-1 的溶蚀率明显低于裸酸,其原因在于微乳酸的油包酸结构延缓了H+的释放,降低了酸液的反应速度。同时,由于氢离子保持在较低的浓度,也减轻了对油(套)管的腐蚀。4 h 后,微乳酸的溶蚀率仅为裸酸的39.16%。经计算,有机缓释微乳酸M-1 的最终缓速率为60.84%,证明微乳酸具有较好的缓速作用。因此,即使用量相同的情况下,微乳酸在地层中的运移及作用距离要远大于裸酸[13-16]。

2.2 有机缓释酸高效解堵剂的泥饼清除作用

在90 ℃下,将高温高压动态滤失仪压制的泥饼分别放入有机缓释微乳酸M-1、裸酸和清水中浸泡,观察泥饼清除效果,实验结果如图6 所示。从图6 结果可以看出,浸泡前的泥饼结构十分致密、紧凑,由于现场钻井液配方中的膨润土含量高达12%,远远高于常规钻井液配方里3%~5%的膨润土含量,因此泥饼厚度和质量明显增加。通过微乳酸浸泡以后,厚实致密的泥饼已经大部分从滤纸上清除,微乳酸破乳后,释放出来的柴油溶解了磺化沥青类降滤失剂和井壁封固剂(多软化点沥青),形成黑褐色的油膜。清水浸泡之后的泥饼变化不大。通过泥饼浸泡前后质量的变化,计算得到微乳酸、裸酸和清水的泥饼清除率分别为89.6%、93.8%和19.6%,进一步证明了微乳酸对泥饼堵塞的清除作用。微乳酸主要通过润湿反转使泥饼从滤纸表面脱落,然后在混合酸的作用下溶蚀泥饼的骨架结构,还能有效溶解骨架结构之间的胶结物质磺化沥青,共同破坏泥饼结构,最终达到有效清除泥饼的目的[17-20]。

图6 高温高压动态泥饼的清除效果

2.3 有机缓释酸高效解堵剂的解堵作用

为了考察微乳酸体系对钻井液堵塞岩心的解除效果,采用普仁1 井3598~3630.80 m 储层的岩心进行渗透率恢复实验。首先测量岩心的渗透率,然后用现场水基钻井液污染后再次测定渗透率,最后用有机缓释微乳酸M-1 浸泡2 h,测定解堵后的渗透率。根据微乳酸浸泡前后岩心渗透率的变化,分析微乳酸体系的解堵效果。现场水基钻井液的配方如下。

12%膨润土+5%KCl+0.3%K-PAM+0.4%LVPAC+3%SMP-2+2.5%磺化沥青+1%SMC+3%超钙+2%纳微米成膜封堵剂+2%井壁封固剂(多软化点沥青)。

实验结果如图7 和表2 所示。

图7 现场钻井液污染前(左)、污染后(中)和有机缓释微乳酸解堵后(右)的岩心照片

表2 工作液对渗透率的影响实验结果

从图7 结果可以看出,钻井液污染之后的岩心端面有一层泥饼,微乳酸M-1 解堵后,岩心污染端面的大部分泥饼被清除干净,残余一层黑褐色的油膜,岩心端面与微乳酸释放出来的酸液发生反应,表面粗糙度明显增加,孔隙度增大。从表2 结果可以看出,钻井液污染后,岩心堵塞严重,渗透率恢复值仅为36.32%,微乳酸解堵后,岩心的渗透率得到显著改善,从0.1732 mD 增大至0.2588 mD,渗透率恢复值达到了149.42%。

3 结论与建议

1.通过拟三元相图对微乳液相行为进行研究,对不同类型的表面活性剂和有机酸酸液进行优选,得到有机缓释酸高效解堵剂最优配方M-1 ∶ AQAS ∶AEO=1 ∶ 1,正丁醇∶正辛醇=1 ∶ 1,水相 ∶ 油相=3 ∶ 7,助表面活性剂 ∶ 表面活性剂=1 ∶ 2,乙酸 ∶氢氟酸=4 ∶ 1,为W/O 型微乳液。

2.根据电导率分析结果,有机缓释酸高效解堵剂中含水量在27.2%以内时,为W/O 型,含水量在27.2%~36.9%时,为双连续型结构,当含水量大于36.9%时,体系向O/W 型转变。

3.在测试温度90 ℃下,有机缓释酸高效解堵剂的泥饼清除率≥89.6%,泥饼清除时间≤8 h;现场钻井液对岩心造成较大的损害,渗透率恢复值仅为36.32%。有机缓释酸高效解堵剂解堵后,岩心的渗透率得到显著改善,渗透率恢复值为149.42%。

4.下一步将进一步考察其对钻井液性能的影响,并考察其在真实井底条件下的解堵深度和解堵剖面。