介入治疗对Cockett综合征合并左下肢深静脉血栓临床疗效及对不良反应与生活质量的影响

2022-06-26靳振伟

靳振伟

项城市中医院介入科 (河南 项城 466200)

Cockett综合征(髂静脉受压综合征)是下肢及盆腔静脉回流障碍而引起的临床综合征,多与髂静脉受压及静脉内粘连形成等原因有关,患者常伴有下肢肿胀、静脉曲张、乏力、色素沉着等症状表现,严重情况下可导致左下肢静脉瓣膜功能不全,从而引起LEDVT的形成[1]。针对Cockett综合征合并LEDVT患者,传统的常规治疗多以外周静脉溶栓为主,该方式虽降低了血栓蔓延及脱落风险,但其溶栓程度通常较低,易导致PTS的出现[2]。而介入治疗作为近年来广泛应用的新型溶栓方案,不仅创伤小、恢复快、出血风险低,且远期通畅率普遍较高,可显著降低患者的PTS风险,进而改善其生活质量[3]。现本文纳入了2019年4月至2020年4月收治的86例Cockett综合征伴左LEDVT患者,对介入治疗在以上病例中的临床效果进行了探究,可供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2019年4月至2020年4月收治的86例Cockett综合征伴左LEDVT患者,依据治疗方案的不同分为对照组与观察组,均为43例。术前所有患者均通过多普勒超声检查确诊,对照组采用外周系统溶栓治疗,其中男性18例、女性25例,年龄在45~81岁,平均年龄(62.85±7.34)岁,混合型24例、中央型17例、周围型2例;观察组则实施介入治疗,其中男性17例、女性26例,年龄在46~82岁,平均年龄(62.76±7.29)岁,混合型25例、中央型16例、周围型2例。组间资料对比,P>0.05,具有可比性,本研究已通过本院医学伦理委员会的批准。

1.2 诊断标准Cockett综合征判断标准:有慢性静脉功能不全临床表现;影像学检查提示侧支循环形成或髂总静脉解剖形态异常伴狭窄率>50%;静息状态下狭窄两端压力差>2mmHg或运动状态下>3mmHg。

纳入标准:经CT静脉成像(CTV)与下腹部CT确诊;意识清醒,认知正常,能够配合治疗研究;患者及家属对本研究均充分知情,并自愿参与。排除标准:合并易栓症、肿瘤压迫的患者;伴有肝肾功能及严重心功能障碍的患者;溶栓、抗凝禁忌症者;资料不充分,无法判定治疗效果者等。

1.3 方法对照组:采用外周静脉系统溶栓治疗,经患肢静脉泵入20~40万U尿激酶(国药准字H20133152;上海枫华制药有限公司)进行溶栓治疗,每日2~3次,同时,常规应用低分子肝素(国药准字H12020505;天津生物化学制药有限公司)进行抗凝治疗,并给予活血、抗炎等对症治疗方式,治疗时间为2周。

观察组:实施介入治疗方案,于患侧下肢胫后静脉置入溶栓导管,其导管顶端位于血栓末段,可依实际情况适当抬高患肢,将尿激酶(60~80万U/h,国药准字H20133152;上海枫华制药有限公司)经溶栓导管持续匀速泵入,14~48h后通过深静脉造影进行检查,根据血栓累及范围选择恰当的溶栓导管,并对其溶栓导管位置进行适当调整,确保导管灌注段持续位于血栓之中。若造影显示血栓完全溶解、残腔狭窄率<50%,且深静脉血流速度恢复正常,可关闭溶栓导管并拔出;若造影显示髂静脉狭窄程度>50%,可经股静脉行髂静脉球囊扩张及支架成形术进行治疗。术后3~5d采用外周尿激酶治疗,总剂量为110~325万U,并给予低分子肝素(5000U)进行皮下注射,每日2次,同时进行活血、抗炎等对症治疗,治疗时间为2周。

溶栓治疗期间,密切监测两组患者的凝血指标,将其控制在参考范围内(凝血酶时间需控制在用药前正常值的2~3倍之间、纤维蛋白原指标不低于0.5~1.0g/L、国际化标准比率需维持在正常值的1.5~2.5倍,当患者纤维蛋A原水平<1.0 g/L时立即停药。

1.4 观察指标

1.4.1 临床疗效 治愈:症状基本消失,CTV检查提示髂静脉血流通畅,无明显狭窄;好转:症状明显缓解,肢体仍有轻度肿胀,CTV检查提示血栓部分吸收;无效:症状无改善,CTV检查提示髂静脉仍残存较多血栓。(治疗有效率=治愈率+好转率)。

1.4.2 下肢静脉功能 采用VCSS评分对患者治疗前后的下肢静脉功能进行评定,包括疼痛、静脉水肿、静脉曲张、色素沉积、炎症、溃疡等,共30分,分数越高表明下肢静脉功能越差[4]。

1.4.3 不良反应与PTS 详记患者在治疗期间的不良反应,包括发热、皮下血肿、肺动脉栓塞、过敏性休克、肝肾功能损伤、脏器出血等,并统计两组患者在治疗后6个月内的PTS发生情况。

1.4.4 生活质量 采用健康调查简表(SF-36)对患者在治疗前与治疗后3个月的生活质量进行评定,包括总健康状况、躯体功能、生命力、生理职能、躯体状况、社会功能、情感职能、心理健康8个方面,共35~145分,分数越高表示生活质量越佳[5]。

1.5 统计学方法采用SPSS 20.0软件进行数据处理,计量资料采用(χ-±s)表示,t检验分析,计数资料则采用%表示,χ2检验对比,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者的临床疗效对比观察组的治疗有效率(97.67%)明显高于对照组(83.72%),且差异有统计学意义(P<0.05),如表1所示。

表1 两组患者的临床疗效对比[n(%)]

2.2 两组患者的下肢静脉功能对比经过治疗后,观察组患者的VCSS评分明显低于对照组(P<0.01),如表2所示。

表2 两组患者治疗前后的VCSS评分(分)

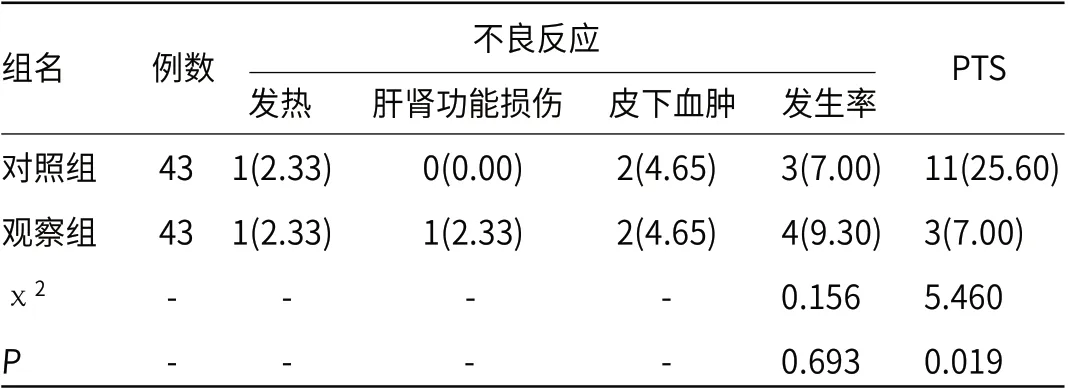

2.3 两组患者的不良反应及PTS情况对比两组患者在治疗期间均未发生肺动脉栓塞、过敏性休克以及脏器出血等情况,且两组不良反应发生率对比也无明显差异(P>0.05),但观察组在治疗后的PTS发生率明显低于对照组(P<0.05),如表3所示。

表3 两组患者不良反应及PTS情况对比[n(%)]

2.4 两组患者的生活质量对比观察组在治疗3个月后的SF-36评分明显高于对照组(P<0.05),如表4所示。

表4 两组患者SF-36评分对比(分)

3 讨 论

Cockett综合征是左侧髂总静脉受到上方右侧髂总动脉压迫以及腔内结构异常等原因造成的下肢静脉回流障碍[6-7],患者的左髂静脉通常处于长期受压的状态,由此可引起静脉血液回流的受阻,血液的长期淤积进一步导致了凝血因子的大量聚集,从而引起LEDVT的形成[8]。当患者出现LEDVT后,若未进行及时有效的溶栓治疗,将大大增加PTS的发生概率,对患者生活质量造成了严重影响[9-10]。因此,针对Cockett综合征并发LEDVT患者,需及时采取相应的治疗方案,降低血栓蔓延及脱落而导致的肺栓塞风险,同时保持血管的长期通畅,减少PTS的发生,以此改善患者的生活质量[11]。

常规的溶栓方案多以外周静脉系统溶栓治疗为主,此类方式虽具有一定的治疗效果,但其静脉血栓的溶解程度通常较低,对后期血管通畅程度的改善并无理想作用,患者仍伴有较高的PTS发生风险[12-13]。近年来,随着介入器械与腔内技术的逐渐成熟,临床已将介入治疗广泛应用到了LEDVT患者的溶栓方案中,其中以导管接触性溶栓(CDT)最为常用。本文即通过CDT的方式治疗Cockett综合征合并LEDVT,并观察该方法对患者的临床疗效及预后影响。该方案可在导丝导管辅助下,将溶栓导管置入深静脉血栓内,并以此为通道进行给药,保证溶栓药物与血栓部位的充分接触,以此溶解血栓、疏通血管,促进静脉血液的顺利回流,进而改善肿胀、疼痛等临床症状[14-15]。此外,临床可依据实际情况实施球囊扩张及支架置入等措施,保证静脉通畅率,从而降低患者的PTS风险。通过本次的研究结果可知,观察组的治疗有效率明显高于对照组,且观察组在治疗后的VCSS评分也显著低于对照组。由此可见,介入治疗相较于常规治疗具有更为显著的溶栓效果,有利于患者下肢静脉功能的改善。此外,两组的不良反应发生率对比并无明显差异,但观察组的PTS发生率明显低于对照组,且观察组在治疗后的SF-36评分明显高于对照组。此结果也充分证明,介入治疗可有效改善患者的血管通畅性,降低其PTS概率,且不会引起不良反应风险的升高,更有利于患者生活质量的提升。

综上所述,介入治疗对Cockett综合征伴左LEDVT患者具有显著的临床疗效,可有效改善患者的下肢静脉功能,降低其PTS的发生风险,对其生活质量的提升具有积极的应用价值。