手艺传习 文化传承

2022-06-25蔡淋

蔡淋

摘 要:传统手艺是中华民族宝贵的活态文化,而博物馆的藏品是传统手艺最强有力的物证。博物馆作为公共文化机构,具有社会教育、文化传播的职能,对传统手艺的保护和传承有着义不容辞的责任和使命。陕西历史博物馆发挥藏品优势,研发出一系列教育推广课程,努力让手艺得到传习,让文化得到传承。

关键词:手工艺传习;博物馆;社会教育

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2022.08.040

博物馆是展现一个国家、民族历史文化的窗口,是一个城市和地区的文化名片,不仅承担着塑造城市、地区形象的职责,也肩负着文化传承、教化民众的使命。①在博物馆承担的众多社会职能中,社会教育是其履行社会服务职能的重要方式和手段。为了满足观众多元化、多层次的需求,推动博物馆以实现教育功能最大化为目标,博物馆应该依托馆藏资源和自身特点,适应观众多元化需要和深度欣赏的要求,开展一系列展览延伸和拓展教育活动。②

依托博物馆馆藏资源设计开发的教育课程,在文化传承的视角下是对馆藏资源文化内涵的具体解读,是优秀历史文化的重要结晶,也是推动文化资源“活起来”的重要途径。其中所蕴含的民族认同感,是进行爱国主义教育、构建社会主义核心价值观的核心情感要素,也是博物馆教育课程的最高目标。

1 手艺传习课程与文化传承的内在联系

手艺即传统手工技艺,需要通过手工劳动对原材料进行加工制作,并且在这個过程中加入自己的审美意识,是具有鲜明的民族风格和地方特色的一种创造性的生产活动,是历代劳动人民为适应生活需要和审美情趣要求而创造的,生动地反映了中华民族优秀文化的特征。③

传统手工技艺属于非物质文化遗产,是在不断流传和持久继承的状态中存在并且体现其价值和作用的。在现代社会,其传承和发展需要借助于一定的传播介质,而博物馆作为文化传承与社会教育的重要平台,是振兴传统手工技艺的重要力量。

博物馆通过开发手艺传习课程,利用自身的资源,以文物为切入点,将文化元素与传统手工技艺相结合,让参加者通过实际观察、操作体验,建构自己对传统手工技艺的认知。在实际教学中,通过“认知+体验+体悟”的教学模式,将其转化为价值观教学,通过文化教育让儿童于潜移默化中形成正确对待中华优秀传统文化的情感、态度和价值观以及民族认同感,从而解决文化传承的问题。

由文物藏品衍生出的手艺传习课程作为一种传播文物自身文化和传统手工技艺的介质,通过多元的教学方式,从一定意义上看,不仅传承了中华民族重要的文化观念、思想智慧和实践经验,更推动了传统文化的创造性转化。

2 陕西历史博物馆手艺传习课程的实践

陕西历史博物馆手艺传习课程按照“重参与、重过程、重体验”的教育理念,立足馆藏资源、陕西地方文化特色和中华传统文化内涵,进行课程开发。课程以儿童(6~12岁)为受众对象,著名的儿童心理学家皮亚杰认为儿童思维的发展虽然是持续的,但同时也是分阶段进行的,在这一阶段,儿童思维最大的特征是在具体事物协助下进行思维活动④。因此,在课程开发时以问题为导向,以儿童的兴趣为出发点,通过调动多感官的学习,通过观察、分析、实践等手段,让他们获得直接的经验和体验,并且在他们发现问题和解决问题的过程中,引起他们的兴趣和求知欲,同时培养他们积极正面的情感以及责任感。在课程开发的过程中,还需要对不同的主题项目进行分类和整合,形成系列,以便构成完整的课程体系,使博物馆教学能够实现细水长流。

2.1 基于馆藏文物资源

陕西历史博物馆作为一座综合性历史类博物馆,收藏的藏品充分展现了中华民族博大精深的文明成就和各个历史时期传统手艺发展的水平。因此,依托丰富的藏品,将手艺传习贯穿其中,让孩子以馆藏文物为切入点,通过发现、感知、体验,了解历史文化知识和其中蕴含的古人的智慧,体验传统手工技艺,在充满乐趣和创意的情境下愉悦地学习。

以陕西历史博物馆“藏在博物馆里的古代发明—白纸与黑字”课程为例,课程以馆藏文物灞桥纸为切入点,将课程内容按照历史、技艺、文化三大板块去架构。以仓颉造字的故事为导入,引导学生探究古人记录事情的方法有哪些,都在哪里记录,让孩子们带着问题走进展厅寻找带有文字的文物,了解文字载体的演变,感受造纸对于文化传播的重要意义。然后通过PPT课件、视频等多种形式,让学生了解造纸术、印刷术的相关知识以及工艺流程。然后引导学生动手实践体验造纸术、印刷术,动手环节不仅可以充分调动儿童自主探究的积极性,也可以提炼对博物馆以及文化的深层次的体悟(图1)。

2.2 基于陕西地方文化特色

陕西是中华民族和华夏文明的重要发祥地之一,拥有丰富的文化遗存、深厚的文化积淀和悠久的历史、深厚的文化底蕴,这些都使陕西拥有众多的物质文化遗产和非物质文化遗产,也孕育了许多瑰丽独特的民俗文化。陕西历史博物馆作为收藏和展示陕西历史文化的重要场馆,有责任、有义务让少年儿童了解陕西地方文化,厚植他们热爱家乡的情感。

以陕西历史博物馆“我心中的长安”主题教育为例,课程通过介绍历史上长安城的发展历程,以及陕西非物质文化遗产剪纸的相关知识,巧妙地将物质文化遗产和非物质文化遗产教育相结合,让孩子们了解汉、唐长安城的布局及重要建筑。并邀请陕北剪纸非遗传承人为大家介绍陕西非物质文化遗产剪纸的起源与制作方法。最后,让孩子们动手剪制出自己心中的长安城,让孩子们在感知陕西古代文明所遗留下来的深厚积淀的同时学习剪纸技艺,提升对祖国、对家乡的文化认同(图2)。

以陕西历史博物馆“神奇的倒注壶”课程为例,耀州窑是陕西名窑,属于宋代六大窑系之一,是北方青瓷的代表,也是中国传统制瓷工艺中的珍贵遗产。为了让孩子对中国瓷器的发展过程、陕西耀州窑的基本情况有一个比较全面的了解,选取展览中能诠释瓷器发展这一命题的十几件(组)文物,通过引导学生学习原始青瓷、釉陶、唐三彩、白瓷、青瓷等不同时期与我国陶瓷发展史有关的文物,让学生了解我国瓷器的发展及学习青釉提梁倒注壶的相关信息,了解陕西耀州窑的历史以及在中国瓷器发展史上的地位。然后让孩子们学习陶器的制作技艺,结合学过的器型,体验制陶,并且通过科学实验,学习倒注壶蕴含的科学原理(图3)。

2.3 基于中华传统文化

博物馆开发手艺传习课程的初心就是弘扬中华优秀传统文化,激发少年儿童热爱家乡、热爱祖国的情感,增强他们的民族认同感。儿童的学习是以直接经验为主的,因此博物馆课程需要尽量贴近生活,最好与他们已有经验相关,和节日、日常生活等元素相结合,筛选学生能理解的、感兴趣的、贴近生活的、蕴含优秀传统文化的内容。

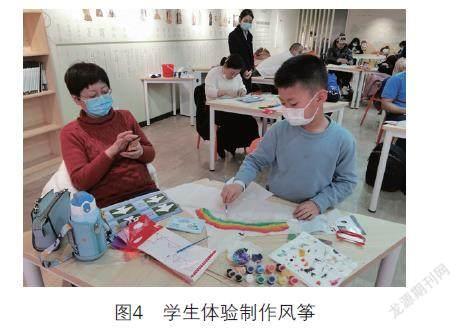

传统节日是重大的民族文化遗产,也是民俗文化的主干内容之一。它承载着丰厚的历史文化内涵,是民族精神信仰、审美情趣的集中展示。以陕西历史博物馆“传承中国记忆,发现节气之美—春分”课程为例,课程选取和春分相关的文物,从文物的角度讲述春分的历史渊源和文化内涵,让孩子了解春分是二十四节气中的第四个节气,是农耕的重要时节,学习地球的公转与自转带来的太阳照射情况的变化,了解春分时天文现象变化的科学原理。然后通过学习春分时的立蛋、祭祖、送春牛、踏青、放风筝等传统习俗、相关诗歌,并动手体验做纸鸢,让孩子充分感受节气之美和传统手工技艺的乐趣(图4)。

3 博物馆手艺传习课程的成效

博物馆是富有地方文化特色的地方,希望通过博物馆课程,让孩子们在与文物的对话中,在传统手工技艺的学习与体验中,体悟民族文化、地方文化的魅力,感受古人的智慧与力量。通过有启发、有思考、有互动、有收获的学习,鼓励他们将对国家的优秀历史文化和艺术文化的热爱升华成一种自觉的保护传统文化的意识,并能给予传统文化以新的阐释和活力。希望博物馆课程传递的价值观能够融入孩子的血液,滋养他们的心灵,成为他们受用终生的人文底蕴。

3.1 培养动手实践能力

博物馆手艺传习课程中动手环节必不可少。这是可以充分调动儿童自主探究的积极性,以及提炼对博物馆课程的深层次的体悟的重要环节。⑤这一环节可以充分调动视觉、听觉、触觉等感觉器官,让他们通过亲身经历和实际操作获得经验。这不仅有利于培养孩子的学习品质,增强探究能力,提高他们解决问题的能力,而且充分锻炼了他们的动手实践能力,这是综合素养中必不可少的部分。

3.2 拓展思维创新能力

博物馆手艺传习课程中蕴含大量文化、科技以及综合性的生活知识和经验,以问题引导和任务驱动去鼓励孩子大胆发现、大胆探究,引领孩子养成探究的习惯,培养他们的创新能力和探究精神。在孩子进行创意实践活动的过程中,充分满足孩子从“输入”到“输出”,从“欣赏”到“表达”的需求,他们在大胆表现、创意表达的同时,学习变得更加主动,对事物的观察与收集信息的能力也更强了,充分拓展了他们思维创新的能力。

3.3 感悟传统文化魅力

博物馆手艺传习课程通过任务驱动、探索发现、动手体验等具有趣味性、吸引力的手段来引导,通过专业的策划设计,让抽象、厚重的文化元素具体呈现出来,帮助孩子构建文化认知模式,激发他们乐于去感受那些充满智慧的、震撼的、有温度的文明,培养他们健康的审美价值取向,提高审美和人文素养。

4 陕西历史博物馆手艺传习课程的思考与启示

近年来,陕西历史博物馆策划开发的系列手艺传习课程虽然取得了一定的成效,但也存在很多问题。由于建馆时间长,馆区面积小,不能提供手艺传习课程的专门场地,这是目前陕西历史博物馆手艺传习课程面临的严重的制约因素。除此之外,还存在以下几方面的问题:

①课程开发主体欠缺专业性。教育人员作为博物馆课程的具体实施者,是课程开发的主体。手艺传习课程的教育员需要对传统手工技艺有一定的了解,并擅长相关技能。而陕西历史博物馆目前的手艺传习课程的体验环节过多依赖于外部聘请的老师。课程教育人员没有相关的培训机制,人才队伍的稳定性和专业性需要进一步提升。

②课程内容以普及知识为主,缺乏深入性和持续性。陕西历史博物馆的手艺传习课程虽然在开发时将不同主题进行分类整合,列出大纲,形成系列,但是对于系列中不同主题课程在内容上的衔接和难度上的加深还不够精准,导致课程内容缺乏深入性,实施效果难以做到持续性。

③课程实施一体化有待加强。陕西历史博物馆目前的手艺传习课程仅限于实地学习,对于学生课前和课后的学习,缺乏配套辅助教育服务。青少年只有走进博物馆,才能参与活动,学习知识。这样不利于使博物馆教育产生持续的、积极的影响,难以达到良好的教育效果,并且不利于吸引更多潜在的青少年受众体验博物馆教育服务。

④课程难以进行有效评估。目前课程的评价主体主要是课后对参与人和家长进行评估。对于课程的开发实施者、学校或老师、相关领域的专家等还缺少评估。在评价内容方面也主要针对课程本身,对研发机制、队伍建设等方面缺乏评估。在评价途径方面,也主要是问卷调查,评估途径较单一。

⑤缺乏项目宣传与品牌推广。课程目前主要通过官网、微信公众号等方式进行发布、宣传,受众面太小,推广力度不够,使博物馆教育课程面对众多的商业培训机构、研学机构等竞争力较弱,不利于博物馆教育功能的发挥。

当前,作为传统手艺传承发展体系重要力量之一的博物馆,需要不断适应变化的社会环境以及公众的新要求,不断拓展和延伸博物馆的功能,利用自身优势,有计划、有方法地策划开发手艺传习课程。

①加强相关教育人才的培养,构建稳定的教育队伍。教育人员决定了教育实施的广度、深度以及效果,因此需要建立相应的培训机制和激励机制,不断提升教育队伍的专业水平。

②提高课程开发精准度。在课程开发时,需要对博物馆教育资源进行更深入地分析,同时要加强与学校教育的契合度,深入研究学生的认知规律与教育教学规律,针对不同年龄、不同学段进行相应的课程开发,做到更加精准,让文化教育能够循序渐进地产生影响。

③开发课程延伸资源,加强一体化教学。加大课前、课后的教育服务产品研发,加强同出版、教育、新媒体等行业的跨界联合,开发相关学习绘本、学习单、教具材料以及线上教育资源,打造手艺传习教育产品矩阵。让博物馆课程实施形成完整的闭环,吸引更多潜在的青少年受众利用博物馆学习,最大限度地实现教育效果。

④建立有效的评价机制。对于课程的评价采取开放的原则,采用多元化、多维度、多视角的评价理念,对课程基于规范、公正的评价,才能切实发现和解决问题,才能了解课程在对学生的能力培养中起到的作用,以及如何去改进,从而提升课程的实施效果。

⑤加强宣传推广,扩大影响力。博物馆在打造教育项目品牌、提升课程内容的同时,还应该扩大宣传渠道和加大品牌推广力度,加大馆校合作力度,吸引更多的少年儿童参与博物馆的教育项目,最大限度地发挥教育作用。

5 结语

传统手工技艺作为我国优秀传统文化的重要组成部分,有着十分重要的教育价值。培养孩子了解手工技艺、热爱传统文化是博物馆义不容辞的责任。因此,博物馆只有通过打造真正意义上属于博物馆的手艺传习课程,将藏品资源与传统手工技艺中蕴含的文化内涵、人文精神以及地域特色进行有效结合,使藏品研究、文化展示、教育活动三者紧密相连,相互作用,才能使手工技艺和原本以静态形式存在于博物館中的文化遗产“复活”,才能在无形中帮助博物馆实现馆藏资源价值的再生产,才能让传统手工技艺实现时代传承和创新发展。

注释

①习近平.建设社会主义文化强国 创造中华文化新的辉煌[N].人民日报,2014-10-10(001).

②单霁翔.从重“物”到“人”“物”并重—博物馆社会服务理念的提升[J].中国博物馆,2014(3):38-49.

③陈一帆,张必萱.博物馆以临时展览为平台展现传统工艺的实践与思考[M]//楼杭燕.巧手匠心:博物馆手艺传习研究.杭州:浙江大学出版社,2020:27.

④许政援.儿童发展心理学[M].长春:吉林教育出版社,2002:34.

⑤杜莹.浅谈博物馆策划实施教育活动的情感互动要素—以首都博物馆临展教育活动策划及实施为例[J].博物院,2019(3):100-105.