人口政策转型期平等就业权的司法救济

2022-06-23曹薇薇

●曹薇薇

一、问题的缘起

劳动就业〔1〕在广义上,就业包括雇佣就业和非雇佣就业。本文特指雇佣就业,包括获得就业机会、就业培训、晋升考核、工作待遇、失业保障等内容。是公民获取生存、生活资料的重要途径,是满足生存权和发展权的根本前提,失业对个人和社会都是重大风险之一。〔2〕参见“2001年国际劳工大会第89届会议报告之六——社会保障:问题、挑战与前景”,载国际劳工局:《社会保障:新共识》,中国劳动社会保障出版社2004年版,第39页。在国际法上,以工作权为主的经济权利是第二代人权的重要组成和《联合国宪章》授权国际合作的核心目的之一;在国内法上,促进劳动就业权是政府依法治国和为民谋福的重要任务和体现。〔3〕参见胡玉鸿:《正确理解弱者权利保护中的社会公平原则》,载《法学》2015年第1期,第91-102页。党中央和国务院一直高度重视就业问题,从2018年7月提出的“六稳”方针到2020年4月提出的“六保”任务,就业都被置于首要位置,《2021年国务院政府工作报告》也强调,就业是最大的民生。

当下,“就业难”仍是政府密切关注的社会问题,〔4〕参见莫纪宏等:《人权法的新发展》,中国社会科学出版社2008年版,第35页。尤其是人口政策放宽后劳动市场中普遍存在的针对女性的就业歧视现象,加剧了女性的就业难。〔5〕主要表现在如下方面:生育对职业女性升职加薪方面的限制(53.1%)、给其再就业带来的障碍(42.5%)、遭遇职场“天花板”的时间更早(41.5%)、迫使其放弃工作(35.6%)、应聘时遭受生育歧视(31.7%)。参见应译:《全面“二孩” 如何让女性就业“软着陆”》,载《中国就业》2015年第12期,第10-11页。例如,在全面二孩政策实施前夕,中国青年报社会调查中心曾通过问卷网对2966人进行了调查,结果显示有71.4%的受访者认为生育二孩会对职业女性的发展产生不利影响。〔6〕参见王琛莹:《71.4%受访者担心生二孩不利女性职业发展》,载《中国青年报》 2015年11月16日,第7版。这一数据与智联招聘2021年发布的报告〔7〕智联招聘发布的《2021中国女性职场现状调查报告》显示,55.8%的女性遭遇了“应聘过程中被问及婚姻生育状况”(比男性职场人二倍还多),29.6%的女性遭遇了“求职时,用人单位限制岗位性别”,18.2%的女性因照顾家庭被迫放弃事业发展,还有7.7%的女性曾遭遇“婚育阶段被调岗或降薪”。参见中华妇女联合会:《2021中国女性职场现状调查报告》,http://www.cnwomen.com.cn/2021/03/08/99222107.html,2021年8月1日访问。可以相互印证,表明生育依然是影响女性平等就业的主要因素。由此不难推测全面三孩政策实施后,女性因生育所遭受的就业歧视问题。为便于讨论,本文将因实际生育或可能生育给劳动者〔8〕实际上,因生育导致的歧视并不仅针对育龄女性,生育给育龄男性的歧视现象也客观存在,如男性是否能按法律法规享受陪产假是司法实践的一个主要表现。参见“西安创富电子科技有限公司与吴亮劳动争议案”,陕西省西安市中级人民法院(2020)陕01民终573号民事判决书。虑及生育给女性带来的歧视相较于男性更为突出,故本文只针对女性的生育歧视展开研究。在就业方面遭遇的不公平待遇统称为生育歧视。〔9〕“生育歧视”的英文为“Pregnancy Discrimination”,该概念在1978年美国联邦立法《怀孕歧视法案》(Pregnancy Discrimination Act)中首次提出,其定义为“workplace discrimination against a pregnant woman or against a woman aあected by childbirth or a related medical condition”(针对孕妇或受分娩及与生育相关的医疗情况影响的女性的劳动歧视)。因此,“pregnancy discrimination”的外延远大于文义内涵,不仅包括妊娠期间发生的劳动歧视,还包括女性因正在或被认为可能要怀孕、分娩后哺乳期和抚育婴幼儿期间面临的劳动歧视。本文采用广义解释,用“生育歧视”这一术语代替“怀孕歧视”表达育龄女性所面临的求职和用工期间所遭受的歧视更为准确,同时,为行文方便和读者理解,将“Pregnancy Discrimination Act”也译作《生育歧视法案》。本文将生育歧视与性别歧视相区分,将生育歧视作为我国当前人口政策转型背景下就业性别歧视表现出来的新特征和新表现。相较于以往劳动市场的性别歧视主要基于女性这一性别天生劣于男性的偏见而产生,人口政策转型期的性别歧视针对育龄女性,主要源于孕育会减弱劳动能力工作表现的偏见,歧视程度加剧,种类增多,形式更隐蔽。

为了缓解长期笼罩在反就业歧视法律制度之上的名分问题,彻底解决借名诉讼,〔10〕参见王理万:《就业性别歧视案件的司法审查基准重构》,载《妇女研究论丛》2019年第2期,第55-66页。完善我国平等就业权司法救济法律制度, 2018年12月,最高人民法院修改了《民事案件案由规定》,在“一般人格权纠纷”项下增加了“平等就业权纠纷”,将其确定为一般人格权纠纷项下的独立案由。2019年2月,人力资源和社会保障部联合教育部、司法部、最高人民法院、全国妇联等九部门印发了《关于进一步规范招聘行为促进妇女就业的通知》(以下简称“九部委《通知》”),对招聘环节中就业性别歧视的具体表现作了“六不得”规定,〔11〕明确要求各类用人单位、人力资源服务机构在拟订招聘计划、发布招聘信息、招用人员过程中,不得限定性别(国家规定的女职工禁忌劳动范围等情况除外)或性别优先,不得以性别为由限制女性求职就业、拒绝录用女性,不得询问女性婚育情况,不得将妊娠测试作为入职体检项目,不得将限制生育作为录用条件,不得差别化地提高对女性的录用标准。体现了政府部门在生育意愿和生育率双低的现实国情下保障女性平等就业权的决心及具体回应,并重申依法受理妇女就业歧视相关起诉。基于此,本文尝试从法理层面进一步阐释最高人民法院就宪法性权利实现民事权利类型保护的做法,为重构平等就业权司法救济体系提供理论支撑。

二、平等就业权司法救济模式考察

平等就业权是关乎个人生存发展的经济权,也是体现个体尊严和社会公正的社会权,是国际社会公认的人权,防治劳动就业歧视是国家责任之所在。〔12〕参见胡玉鸿:《弱者权利保护基础理论研究》,商务印书馆2021年版,第395页。女性解放运动虽带来性别平等赋予女性与男性在劳动就业市场平等竞争与同工同酬的权利,〔13〕参见李银河:《女性主义》,上海文化出版社2018年版,第36页。但因女性要承担生产和生育的双重责任,更加容易遭遇就业歧视。1980年中国签署了《消除对妇女一切形式歧视公约》,为促进妇女平等就业权和本国立法提供了国际法依据。〔14〕参见白桂梅:《国际法》(第3版),北京大学出版社2015年版,第301页。从法治的视角看,纸面上的权利保护要落实到具体制度保障上,通过司法救济实现平等就业权是衡量一国公民权利保障充分性、有效性和现实性的评价标准。放眼全球,平等就业权的司法救济模式主要有宪法保护模式和侵权法保护模式两种,分别以美国和德国为代表。

1.宪法保护模式

美国平等就业的宪法文本依据主要是第十四修正案的平等保护条款,〔15〕参见阎天:《反就业歧视法的一般理论——中美两国的建构与反思》,载《环球法律评论》2014年第6期,第59-79页。1803年“马伯里诉麦迪逊案”确立了宪法权利的可诉性,并完善了司法救济体系。〔16〕参见Peter E.Quint:《宪法在私法领域的适用:德、美两国比较》,载《中外法学》2003年第5期,第607页。保护个人权利和限制国家权力是宪法的两大功能,宪法规定的禁止条款一般适用于公权力机关而不适用于民事主体。但随着现代社会结构的变迁,一些私主体因与国家的某种联系而获得了某种公共权力,可在一些特定范围内履行公共职能,〔17〕参见刘志刚:《论宪法权利的本质》,载《政治与法律》2004年第3期,第7页。此际若仍坚持对国家行为理论作严格解释,排除宪法基本权利条款在私法领域的适用,将无法有效保障处于弱势地位公民的基本权利,违背保障公民基本权利的法治精神。基于此,司法实践中逐步采取了对国家行为理论作宽松解释的做法,若该私人团体的行为与国家存在某种联系,就可认为私人团体间的活动在形式上维持了私法行为的表象,实质上具有了国家介入的特征,这时宪法就可用于解决私人团体间的纠纷。〔18〕参见刘志刚:《宪法“私法”适用的法理分析》,载《法学研究》2004年第2期,第43页。根据联邦法院的司法实践,以下几种私人团体间争议可适用宪法:(1)国家介入行为,因国家许可、授权经营而实施的行为,视为国家代理人的行为;(2)公共职能行为,一些与国家几无联系,属于私人所有但行使公共职能的商业中心、公共事业机构等实施的侵权行为,构成国家行为;(3)国家的不作为,主要涉及国家公共权力对私人侵犯基本权利的行为置之不理、态度消极,不履行保障公民权利义务等方面。〔19〕关于美国宪法国家行为理论的具体适用标准,参见徐振东:《宪法基本权利的民法效力》,载《法商研究》2002年第6期,第123页;钱福臣:《德、美两国宪法私法效力之比较》,载《求是学刊》2013年第1期,第114页。

该模式的理论基础是反归类原则,即歧视就是依特定标准归类,就业歧视错在归类标准与目的不匹配。归类目的是在所有的候选劳动者中选择素质最优和能力最强的,而当某一归类标准将部分求职者排除在外时,就产生了就业歧视。其关注两个核心问题:一是归类标准本身是否带有歧视内容,如直接排除女性或优先聘用男性;二是即使归类标准本身看起来客观,甚至是保护某些群体,采用此归类标准是否会导致歧视性后果。在Jo Carol lafleur v. Cleveland board of education案〔20〕See 414 U.S.632(1974).中,地方教育委员会规定所有女教师在生产前四个月停止工作,申请休假,其本意是保护怀孕女教师的身体健康,但联邦最高法院认为,武断设定所有女教师在怀孕四到五个月时无法工作,忽视了女性之间的个体生理差异,违反宪法第五修正案和第十四修正案的平等保护条款。因孕育这一生理过程给予女性特殊保护本是实现男女在劳动市场“事实上平等”〔21〕参见胡玉鸿:《弱者权利保护基础理论研究》,商务印书馆2021年版,第401页。的重要途径,以妊娠一定时间为标准的强制性休假虽有“保护”之名,实则导致了针对女性的就业歧视。该案之后,美国各州逐渐取消了强制怀孕女职工休假之规定。

2.侵权法保护模式

德国学界曾就公法规定的公民基本权利规范对私法关系的效力问题展开过长达 60 余年的争论,〔22〕对基本权利与私法关系的学说流派和基本观点的梳理,参见〔德〕克劳斯-威尔海姆•卡纳里斯:《基本权利和私法》,曾韬、曹昱晨译,载《比较法研究》2015年第1期,第171-195页。形成了“直接效力说”〔23〕“直接效力说”主张基本权利条款在私人法律关系中应有绝对效力, 可被直接援引,即法官在审理民事案件时可直接引用基本权利之规定,不必透过民事法律来加以审判, 使基本权利之规定能够在民事个案中获得实现。参见周永坤:《论宪法基本权利的直接效力》,载《中国法学》1997年第1期,第20 -28页。与“间接效力说”。〔24〕“间接效力说”认为,将任何宪法基本权利之规定直接移植到私人法律关系中,侵犯了私法自治及契约自由等私法体系的基本价值。该说的基本立场包含两个方面:一是基本权利只能直接约束国家与个人之间的关系, 不能直接约束个人之间的关系;二是基本权利作为客观价值秩序可通过民法一般条款的转介对私法关系产生效力。《一般平等待遇法》采用“间接效力说”对民事领域的歧视行为进行规制引发了颇多争议。反对者认为,反歧视机制撼动了民法基本理念的三大基础之“契约自由”。典型体现在该法不仅规定损害赔偿这类传统的救济方式,还将可能从根本上否认契约自由原则的“强制缔约”作为一种救济方式,因此,基本权利适用于私法,不仅没有融入私法体系,反而冲击其基本理念和价值。针对两者的矛盾关系,德国联邦法院指出,基本权利的首要目的在于保障公民权利不受国家公权力的侵犯,对私人行为并无直接的约束力,但同时也承认,基本权利对立法、行政、司法都有统摄力,法官在审案时,需要以基本权利所代表的客观秩序为基础进行审查、解释相关私法规定,这与其说是宪法基本权利反歧视机制进入民事活动和私法关系,毋宁说是为私法在制裁和救济领域提供了一套可行方案。〔25〕参见刘征峰:《从“反歧视原则”进入民事交易关系观察当代民法理念的革新》,载《法制与社会发展》2017年第1期,第60页。

基本权利在私法场域的影响除了对民事(法律)行为效力的影响外,还包括对侵权民事责任构成的影响,基本权利影响侵权民事责任的路径主要包括纯粹经济损失〔26〕纯粹经济上损失是指被害人直接遭受财产上的不利益,而非因人身或财物被侵害而发生。参见王泽鉴:《民法学说与判例研究》(第7册),中国政法大学出版社1998年版,“挖断电缆的民事责任:经济上损失的赔偿”,第70-80页。《德国民法典》通过第823条第1款对绝对权施加保护的同时,还通过第2款对绝对权之外的其他权益(如纯粹经济损失)提供了补充性保护。第823条第1款规定:“故意或者过失地部分侵害他人的生命、健康、自由、财产所有权或者其他权利的人,有义务向他人赔偿因此而造成的损失。”第2款规定:“违反以保护他人为目的的法律的人,负同样的义务。”路径与一般人格权路径两种。〔27〕参见刘志刚:《基本权利影响侵权民事责任的路径分析》,载《东北师大学报(哲学社会科学版)》2018年第5期,第68页。侵权法保护模式通过一般人格权路径,将用人单位对劳动者实施的歧视行为视为侵权行为,并运用侵权法相关理念、原则予以处理,该模式呈现四个主要特征:一是将诉讼而非监察作为主要救济手段;二是将平等就业权纠纷作为民事争议进行处理;三是认为歧视行为所产生的法律后果是侵权之债;四是在损失赔偿方面突出精神损害赔偿而非直接经济损失赔偿。

3.两种模式的评价

综上可知,对于宪法基本权利的私法效力〔28〕宪法基本权利的私法效力是指当公民认为其宪法基本权利受到他人私行为侵害时,法院能否依据宪法基本权利的规定而作出裁判。的实现路径,宪法保护模式与侵权法保护模式关注的重点不同,前者以改善“弱势群体”地位为价值导向,偏向保护弱势群体,任何加重或延续群体弱势的行为或决策都有可能构成歧视,需受到反就业歧视法规制。后者以“个人主义”为出发点,要求用人单位对所有人一视同仁,在工作中排除与工作无关的因素,只要劳动者能够胜任工作岗位,其他要素一般不应作为拒绝雇佣之理由。

两种模式各有千秋,都努力在自由与平等、效率与公平之间寻求平衡。保护平等就业权是世界性共识,通过研究不同国家保护平等就业权的实践,可进一步增进我们对平等就业权的认识,他山之石或许无法直接为我所用,但尝试在总结相关经验教训的基础上,深入探究不同模式的构建理念和运行机制,能够推动我国平等就业权保护的制度建设。尤其在当下的人口政策转型期,构建合理有效的平等就业权司法救济模式,既是对个人工作权的保护,兑现国际公约的担当,更是国家依法干预减缓家庭养育压力和风险,消除育龄女性生育顾虑的良策。

三、我国平等就业权的司法救济现状

(一)单纯的宪法保护模式不具可行性

中华人民共和国成立后,经济、教育、家庭等领域男尊女卑的封建性别范式思维逐渐被男女平等的新思潮所取代。〔29〕参见《中共中央向中央局、分局、省、区、市党委和工会党组、妇联党组发出〈关于妇女参加生产劳动问题的指示〉》,载中央档案馆、中共中央文献研究室:《中共中央文件选集1949年10月-1966年5月》第6册,人民出版社2013年版,第377页。1954年“男女平等”首次入宪,从法律上明确规定了男女享有平等就业权,同时,在劳动市场中积极推动男女同工同酬工作,〔30〕参见中新:《“妇女能顶半边天”的真正来历》,载《人才资源开发》2017年第19期,第39页。女性劳动参与率开始大幅提高。〔31〕参见李猛等:《单位:制度化组织的内部机制》,载《中国社会学》1996年第2期,第135-161页;蒋永萍:《50年中国城市妇女的就业的回顾与反思》,载李秋芳主编:《半个世纪的妇女发展——中国妇女50年理论研讨会论文集》,当代中国出版社2001年版,第153-158页。1978年“男女同工同酬”正式入宪。1982年《宪法》第48条承继了1978年《宪法》第53条相类似的表述,此后修订的《宪法》(1993年、1999年、2004年、2018年)都保留了第48条的表述。男女平等入宪,使妇女拥有了与男性相同的发展机会,本质上说,妇女平等就业权是宪法平等权的具体化,〔32〕参见刘作翔:《权利平等的观念、制度与实现》,载《中国社会科学》2015年第7期,第81-94页。是劳动者的基本人权,〔33〕参见张卫东:《平等就业权初论》,载《政治与法律》2006年第2期,第18-25页。对于妇女平等就业权的关注是研究妇女宪法地位及妇女人权的落脚点。〔34〕参见钟云萍:《妇女平等就业权的宪法维度——性别就业歧视普适性评价标准的切入》,载《行政与法》2009年第8期,第80-83页。在《宪法》第48条和相关国际条约〔35〕中国政府分别于1980年、1997年、1998年签署了《消除对妇女一切形式歧视公约》《经济、社会和文化权利国际公约》《公民权利和政治权利国际公约》。的指导下,我国又陆续出台了《妇女权益保障法》《劳动法》《就业促进法》《社会保险法》和《女职工劳动保护特别规定》等法律法规,进一步明确了劳动者享有平等就业的权利(如《劳动法》第3条规定劳动者享有平等就业和选择职业的权利),禁止招聘求职中的生育歧视(如《就业促进法》第27条禁止因女性生育的录用限制),为女职工就业提供“特殊保护”(如《妇女权益保障法》第26条第2款对生育保护作了原则性规定,《社会保险法》第六章专门对生育保险作了细化规定)。

然而,学界对宪法规定的平等就业权是否具有可诉性的争讨至今未能形成普遍共识。〔36〕据统计,我国利用宪法基本权利反就业歧视的司法实践主要表现在以下三个方面:一是法院直接援引宪法基本权利之劳动权作为判案依据;二是法院根据公民依法享有的社会生活保障权对案件进行裁判;三是劳动者利用宪法规定的平等权作为起诉的主要依据。参见周伟:《中国的劳动就业歧视:法律与现实》,法律出版社2006年版,第305-307页。支持者认为,从宪法层面建立平等就业权违宪审查制度,可解决平等就业权作为基本权利难以进行司法保护的制度瓶颈。〔37〕参见李雄:《论平等就业权司法救济体系的构造》,载《河北法学》2017年第10期,第2-18页。虽然我国《宪法》第62、63条规定了全国人大、全国人大常委会在监督宪法实施、解释宪法、撤销违背宪法政府规定方面的职责,但是司法实践并未引宪入审。所以,直接以宪法条款作为平等就业权司法救济法律依据的方式缺乏可行性。

(二)引入侵权法保护模式的合理性

结合《民法典》增设“人格权编”和最高人民法院将“平等就业权纠纷”置于“人格权纠纷”案由之下的做法进行研判,笔者认为采用侵权法保护和宪法保护相结合模式可能更契合本国国情,更有利于我国平等就业权的司法救济。

平等就业权具有双栖性,是既受民法规范与保护,又栖身于宪法中的综合性权利。因就业双向选择的灵活自治性,使歧视性对待的发现、认定和举证如何与合理差别区分开来,存在一定的难度。司法实践中,单纯依靠宪法救济或民法救济都略显片面及薄弱。公法上的人人平等说到底就是身份平等、地位平等,将其转化为私法上的人格平等并不困难,因为它们都源于“尊严”这一根本要件。人拥有尊严才具有人格,也因拥有同等人格而具有平等地位。〔38〕参见胡玉鸿:《人的尊严的法律属性辨析》,载《中国社会科学》2016年第5期,第107页。在平等就业权的公私法协调保护中,一方面,宪法的效力地位最高,可以发挥规范依据与价值引导作用,统摄所有公私法对平等就业权的协调保护;另一方面,平等就业权的私法属性可为其可诉性提供支撑,使其能顺利进入民事诉讼程序并获得相应救济。

民法体系中的一般人格权是指自然人所享有的并且决定具体人格权的一般人格利益,是法律所明文规定的权利之外的其他人格利益之概括性总称。将平等就业权纳入一般人格权范畴基于如下理由:一是通过强调人格尊严而在民事权利、侵权责任等民法制度中对生育歧视进行私法规制已有成功经验。尊重人格尊严的理论渊源可追溯至“二战”后国际人权公约以及各国宪法对人格尊严的倡导及保护。〔39〕参见李成:《社会融入:禁止职业歧视的价值基础重构》,载《中外法学》2015年第5期,第1233-1248页。1948年联合国《世界人权宣言》在序言中提出了“固有尊严”的概念,个人尊严被认为是“人作为自然人本身所固有的属性”。〔40〕孙平华:《世界人权宣言研究》,北京大学出版社2012年版,第162页。在英国,法院在反歧视案件中援用人格尊严作出裁判的比例也呈增长趋势。〔41〕See Gay Moon, Robin Allen, Dignity Discourse in Discrimination Law: A Better Route to Equality?, 6 European Human Rights Law Review 610(2006).在加拿大,联邦最高法院将是否对人格尊严构成侮辱作为判断歧视的核心标准。〔42〕See Truesdale, Claire, Section 15 and the Oakes Test: The Slippery Slope of Contextual Analysis, 43 Ottawa Law Review 511(2011).在我国,《宪法》第38条确定了公民人格尊严不受侵犯,《民法典》总则编第109条和人格权编第990条第2款也明确规定了人格尊严受法律保护。可见,人人皆有受到尊敬的固有尊严,且不因彼此间身负特征的不同而有所区别。〔43〕See Deborah Hellman, When Is Discrimination Wrong, Harvard University Press, 2008, p. 6.从就业歧视的性质上看,基于性别、生育等因素贬低女性劳动价值,将劳动者视为物而非平等的人,是对女性人格的侮辱。〔44〕参见宁立成:《禁止就业歧视的“人本”之维》,载《法学论坛》2009年第2期,第134-139页。女性参加劳动并获得尊重,实现性别平等是女性解放的重要表现,如果只是将推动妇女劳动权以及同工同酬的目的狭义理解为经济发展对于女性生产力和劳动力的需要,便无法解释参与劳动带来的女性解放以及劳动的主体性。所以,女性争取劳动就业权的最核心要义并非仅在于谋生和获利,而是出于获得家庭社会认可和尊重的需求。〔45〕参见宋少鹏:《价值、制度、事件:“男女同工同酬”与劳动妇女主体的生成》,载《妇女研究论丛》2020年第4期,第108-128页。

将基于女性生育产生的就业歧视认定为侵犯一般人格权,符合我国司法实践的认知习惯。从《民法典》第990条的表述看,通过具体列举和一般人格权兜底规定,我国确立的是“具体人格权+一般人格权”体系。〔46〕参见张红:《〈民法典(人格权编)〉一般规定的体系构建》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2020年第5期,第155-173页。一般人格权主要是针对尚未类型化为具体人格权的人格利益进行救济,充分体现了以人为本的价值取向;〔47〕参见姚辉:《当理想照进现实:从立法论迈向解释论》,载《清华法学》2020年第3期,第46-62页。尽管平等就业权不是被列举的具体人格权,但这不妨碍其被一般人格权所涵盖。〔48〕参见张建文:《作为新兴权利司法保护方法的一般人格权》,载《法学杂志》2019年第6期,第67-76页。司法判决中也阐述了对平等就业权涉及劳动者人格尊严的认可,承认如果侵害劳动者的平等就业权,不仅会让劳动者在就业市场处于劣势,影响其生存资料的获取,更会阻碍其人格发展,让其在劳动过程中感受到被排斥,自尊、人格会受到伤害,产生严重的受侮辱感。〔49〕参见浙江省杭州市中级人民法院(2020)浙01民终736号民事判决书。所以,明确就业歧视是对自然人人格权利的侵害,有利于突破性别歧视的藩篱,向权利一体保护的方向发展。从侵害人身权利的视角处理针对女性的就业歧视,实质上也奠定了我国就业歧视司法救济以人格尊严保障为依托的基本立场。

综上,一般人格权兼有公私属性,不仅存在于宪法中,还存在于民法体系中,经过民法表达,一般人格权已然具备了司法可诉性。一方面,《宪法》第38条是一般人格权的宪法依据,〔50〕参见王锴:《论宪法上的一般人格权及其对民法的影响》,载《中国法学》2017年第3期,第102-121页。由于我国尚未实现宪法司法化,经由宪法规范表达的人格权未经民法表达是难以受到民法保护的,〔51〕参见邹海林:《再论人格权的民法表达》,载《比较法研究》2016年第4期,第1-17页。所以基本权利规范不宜直接作为民事判决依据,一般通过公序良俗等概括条款间接作为民事判决的说理依据。〔52〕参见张红:《方法与目标:基本权利民法适用的两种考虑》,载《现代法学》2010年第2期,第3-15页。另一方面,《民法典》已将人格尊严等宣告为一般人格权条款的价值基础,这便实现了权利的性质转化,一般人格权由基本权利转化成了民事权利,〔53〕参见刘召成:《民法一般人格权的创设技术与规范构造》,载《法学》2019年第10期,第34-48页。法院在通过一般人格权条款进行法律涵摄时,已无须再通过引入宪法一般人格权条款进行正当性论证。〔54〕参见朱晓峰:《人格权编一般人格权条款的具体表达》,载《吉林大学社会科学学报》2020年第1期,第40页。

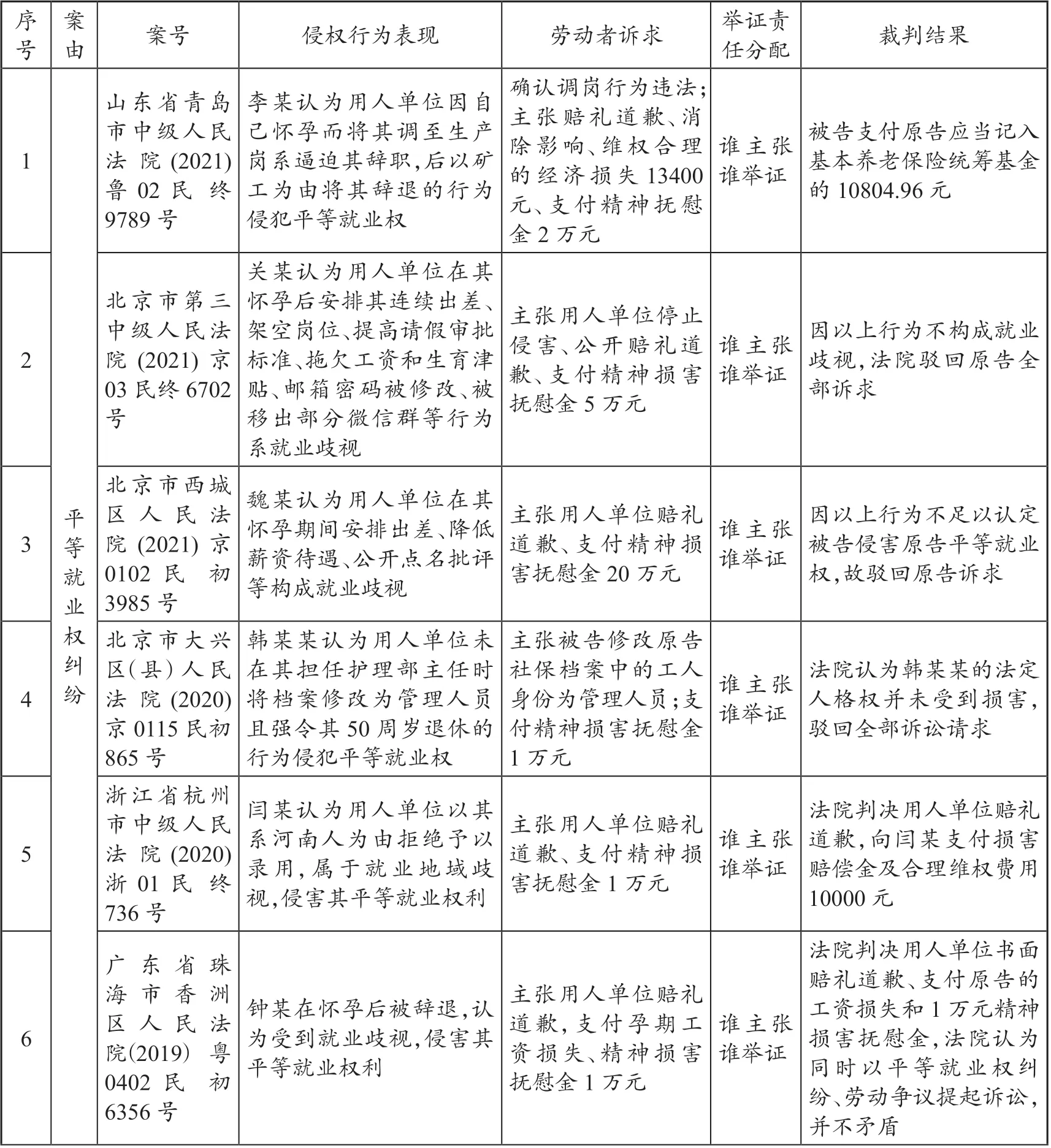

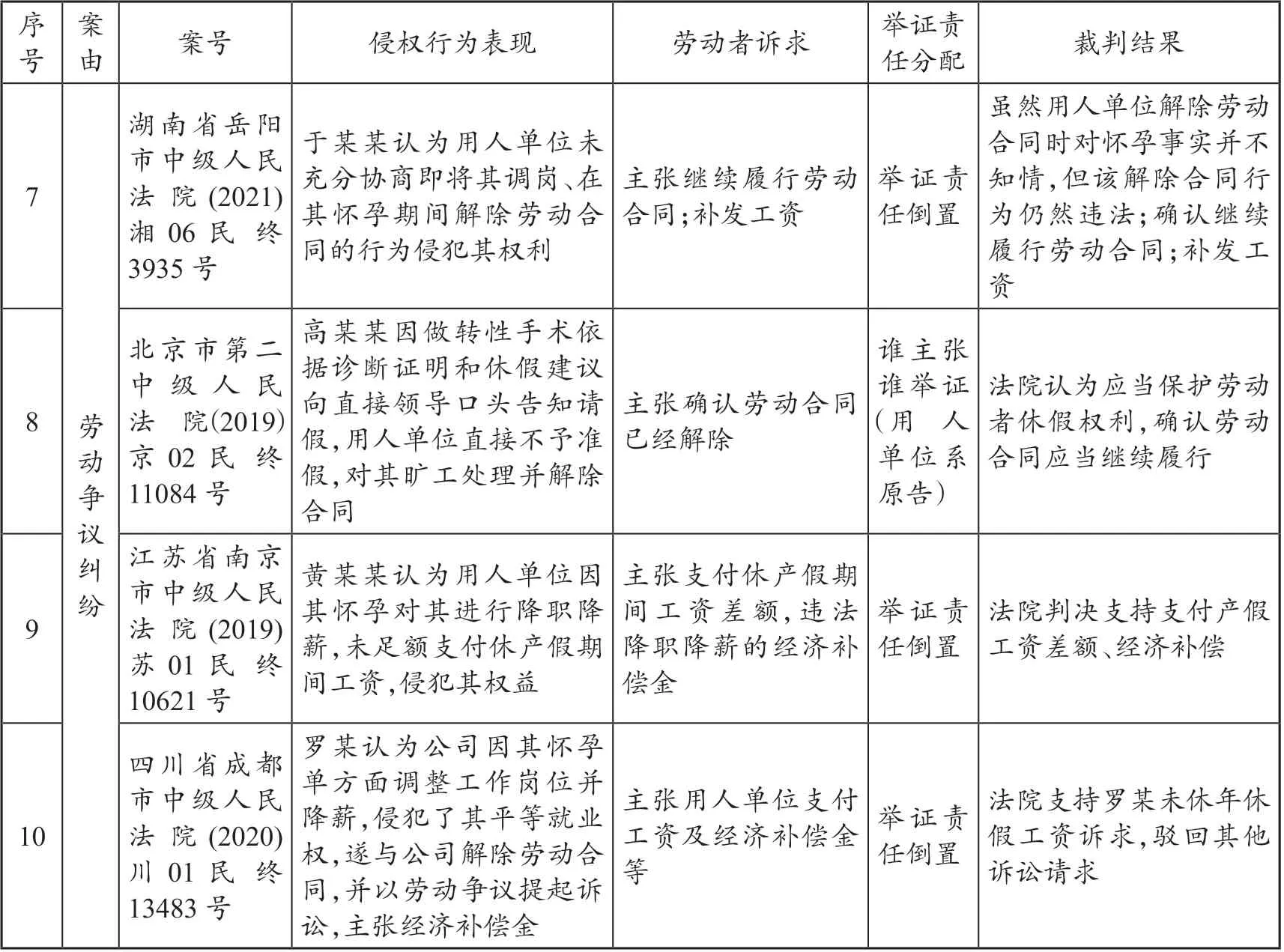

四、侵权法保护模式面临的现实困境

早在2018年“平等就业权纠纷”就已归入“一般人格权纠纷”,明确了法院应受理依法起诉的就业歧视。那么,侵权法保护模式能够有效保护平等就业权吗?实践中,劳动者在面临就业歧视时,会因主体利益保护的现实需要做出两种不同的选择。笔者在中国裁判文书网上检索了平等就业权纠纷案由下的所有案例,截至2021年12月10日共计有29件,在剔除审级重复、调解、撤诉等案件后,共找出符合条件的案件11个,其中8个与生育歧视相关、1个与地域歧视相关、2个与年龄歧视相关。此外,以“平等就业”“性别歧视”“怀孕”为关键词收集查阅了裁判日期在2019年1月1日以来所有的相关案例发现,在“平等就业权纠纷”成为独立案由后,并没有达到九部委《通知》要求的“为符合条件的遭受就业性别歧视的妇女提供司法救助”的目的。多数涉及女性就业歧视的案件仍以劳动争议为由提起诉讼,〔55〕参见四川省成都市中级人民法院 (2020)川01民终13483号民事判决书、上海市第二中级人民法院(2019)沪02民终9899号民事判决书、山东省济南市槐荫区人民法院(2019)鲁0104民初3453号民事判决书。甚至存在同一纠纷通过劳动争议和平等就业权纠纷同时提起诉讼的情形,〔56〕参见广东省珠海市香洲区人民法院(2019)粤0402民初6356号民事判决书。导致当事人诉因选择困难、判决规则离散、类案异判等司法失范问题(详见表1)。

表1 平等就业纠纷典型案例摘录

(续表)

此类案件呈现出如下特点:一是以平等就业权纠纷立案的案件数量少,对于保护劳动者平等就业权的实践效果并不明显。承前所述,以平等就业权纠纷为案由的裁判案例凤毛麟角,仅有10余件,同时还有大量侵犯劳动者平等就业权的案件以劳动争议的形式进入司法程序,侵权法保护路径在司法实践中发挥的作用并不明显;二是劳动者主张通过平等就业权纠纷维护自己合法权益的难度较大,劳动者往往会因证据不足、无法证明平等就业权受到侵犯而被驳回诉讼请求;三是劳动者获赔金额小,难以弥补损失。

总体上看,侵权法救济路径并未反映出平等就业权的完整法益结构,难以在用人单位与劳动者之间营造出相对平衡的利益状态。申言之,设置案由仅是开启司法救济之钥,若无明确的法律定位,包括证据规则、法律责任在内的制度支持,即使劳动者以平等就业权纠纷顺利立案,救济之路也会荆棘丛生。人格权法律框架对一般人格权采取了区分保护的思路,但由于规定过于原则,出现了规范化的裁判指引缺乏、侵权行为的认定标准缺位、举证规则不适当、法律责任单一等问题,导致平等就业权保护即使能够进入诉讼程序,判决结果也无法有效恢复和补偿权利人被损害的利益。

(一)规范化的裁判指引缺乏

我国的一般人格权理论源自德国,〔57〕参见王利明:《人格权法研究》,中国人民大学出版社 2005年版,第 159页。“二战”期间德国人民经历了纳粹式身心摧残,战后民众对人身自由、人格尊严等私权满足需求度和重视度快速提升,而民法典中人格权条款的缺失及侵权法中封闭列举的做法难以有效保障人身权益。1954年,德国联邦最高法院引用《德国基本法》第1条人格尊严和第2条发展人格条款,在“读者投书案”中将一般人格权解释为“由宪法保障的基本权利”,并纳入《德国民法典》第823条第1款所称的其他权利范畴。〔58〕一般人格权概念在德国民法学说和判例中的出现和发展过程,参见[德]迪特尔•梅迪库斯:《德国民法总论》,邵建东译,法律出版社 2000年版, 第803页。事实上,第823条第1款明确提及的人格性质法益只有生命、身体、健康、自由,要依托本条保护其他人格法益,有且仅有通过对“其他权利”的解释予以实现。这就会出现一个难题:要将其他类型人格利益纳入“其他权利”范畴,其他类型人格利益就需要具备“权利外观”(以下简称“类型归属”),但是这个叫作“权利”的其他类型人格利益,又要与通常意义上的权利相区分(以下简称“权利区分”)。

为了解决“类型归属”与“权利区分”问题,德国民法打造了一个“框架性权利”概念。一般人格权概念的出现根源于德国独特的侵权行为法结构,是一个有权利形式而无权利实质的概念,主要意义在于确立了各种人格利益均受法律保护这一原则。〔59〕参见薛军:《揭开“一般人格权”的面纱——兼论比较法研究中的“体系意识”》,载《比较法研究》2008年第5期,第25-39页。这仅是指明了人格权保护的进路,落实到具体性质的人格利益,基本就靠个案中法官的自由裁量了。一般人格权所保护的内容无法用统一的公式进行表达主要归因于构成要件的不确定性,〔60〕参见[德] 马克西米利安• 福克斯:《侵权行为法》,齐晓琨译,法律出版社 2006年版,第 52-53页。其只是解决了“起跳板”问题,“跳多高、跳多远”等起跳后问题都未涉及,而是交由法官个案裁决。〔61〕参见薛军:《揭开“一般人格权”的面纱——兼论比较法研究中的“体系意识”》,载《比较法研究》2008年第5期,第25-39页。该方案采用的是非规范化的个案判断路径,〔62〕参见薛军:《人格权的两种基本理论模式与中国的人格权立法》,载《法商研究》2004年第4期,第 63页。原因在于人格性质法益与其他法益之间的关系错综复杂,且处于动态变化之中,很难通过立法确定一个单一标准,只能交由法官根据个案情况灵活界定。〔63〕参见[德] 迪特尔•施瓦布:《民法导论》,郑冲译,法律出版社2006年版,第250页。

在某种程度上,我国民法体系中就业平等权与其他一般人格权的保护路径采用的也是德国个案判断的思路。根据《民法典》第998条的规定,除生命权、身体权、健康权外的人格权侵权责任承担应考虑双方当事人职业、过错程度、行为目的、方式、后果等。与其他一般人格权一样,平等就业权侵权界定与责任认定也具有两个难点:一是通过立法难以明确侵权构成要件,一般人格权的动态发展决定了其外延的扩展性,认定侵权构成要件和责任时需要考量不同因素,以预留空间;二是与其他权益价值关系错综复杂,甚至存在冲突,如用人单位的雇佣自主权需要基于不同情况综合权衡权利的优先保护,〔64〕参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编:《中华人民共和国民法典人格权编理解与适用》,人民法院出版社2020年版,第100-101页。法官的自由裁量权要受到列举考虑因素的合理限制,不是简单从立法导向的规范化思路转向司法导向的个案判断思路。我国法官惯于从立法寻求依据确保类案同判,但对于一般人格权,尤其是其项下的就业平等权纠纷,采用非规范化的个案审判思路对法官的专业水平无疑是一种新的挑战,让其在没有相对明确裁判规则或指引的情况下,将非典型人格利益保护完全采用个案判断之方式自行权衡,后果恐难尽人意。〔65〕参见方金华:《一般人格权理论分析及我国的立法选择》,载《法律科学》2015年第4期,第34-42页。

(二)侵权行为的认定标准缺位

侵权行为认定标准历来是反就业歧视法律的关注焦点。域外国家经过漫长的司法实践已经确立了适合本国的就业歧视认定标准,〔66〕参见侯玲玲、王超:《人工智能:就业歧视法律规制的新挑战及其应对》,载《华东理工大学学报(社会科学版)》2021年第1期,第33页。相形之下,我国对就业歧视的司法认定标准仍然缺位。

其一,现有立法对就业歧视的构成要件未作明确规定。从劳动者的视角看,认定标准不明确,使其很难判断用人单位实施的行为是否构成歧视。从用人单位的视角看,认定标准不明确,用人单位不经意间就会触碰法律,实施歧视行为;反之,用人单位即使实施了歧视行为,也可以通过诡辩逃脱法律制裁,如辩称自己无主观故意。〔67〕例如,在“魏某与华鑫公司平等就业权纠纷案”中,魏某主张在其怀孕、生育期间,华鑫公司通过故意打低绩效、多安排出差、降级降薪等方式逼迫其辞职,致其平等就业权遭到侵害,但华鑫公司声称,对魏某的所有安排都是基于经营需要,最终法院以魏某未能证明华鑫公司存在歧视故意为由,驳回了诉讼请求。参见北京市西城区人民法院(2021)京0102民初3985号民事判决书。从司法的视角看,认定标准不明确,容易导致法官难以公平有效地处理类似案件。〔68〕比如,不同法院对劳动者因怀孕受到不平等待遇是否构成侵害劳动者平等就业权的认识截然不同。有的法院认为,劳动者与用人单位因劳动者怀孕受到不同待遇的争议是在履行劳动过程中产生的纠纷,不属于平等就业权范围,据此驳回原告的诉讼请求。参见山东省青岛市中级人民法院(2021)鲁02民终9789号民事判决书。有的法院认为,劳动者因怀孕遭遇差别对待构成“怀孕歧视”,实质上是用人单位侵害了劳动者的平等就业权,责令用人单位赔偿孕期、未休产假损失工资以及精神损害抚慰金。参见广东省珠海市香洲区人民法院(2019)粤0402民初6356号民事判决书。

其二,现有立法对就业歧视的抗辩事由、甄别情形未作明确规定。法律规制歧视的理念在于摈弃不合理、无正当理由的区分对待。规制歧视并不意味全盘否认差异,如果某种涉嫌歧视的行为具有合理理由,那么法律也应当肯认其正当性。进言之,法律并非执着追求无差别对待,更多的是寻求合理、合法的界限。一方面,法律要保障平等就业权;另一方面,法律并不禁止用人单位所有的差异待遇,因为总会存在一些令人信服的客观理由,如保护社会公共利益等。故此,大多数国家都允许例外情形的存在,用人单位可以此作为否定就业歧视成立的抗辩事由。

(三)举证规则不适当

“平等就业权纠纷”仍须遵循“谁主张,谁举证”的责任分配规则。在职场上,劳动者与用人单位的关系并不对等,前者往往处于弱势地位,若以侵犯其人格权为由起诉用人单位,如何从用人单位调取相关证据就是一个难题,假如仅凭应聘者的身份调查,大多不可能接触基于领导主观印象作出决策的实际证据,只能凭借单位录取结果的一面之词进行猜测,举证责任难度之大远甚于劳动纠纷中的当事人。故此,类似案件很可能达不到立案标准或因证据不充分而不了了之,这对于打击雇佣者的歧视录取政策和保护被侵害人合法利益都相当被动,让保障“妇女合法权益”“平等就业权”成为空谈。

从本文选取的案例可见,劳动者难以举证证明用人单位实施了侵犯其平等就业权的行为是败诉的主要原因。如“杜某与丽江公司平等就业权纠纷案”〔69〕参见广东省广州市中级人民法院(2020)粤01民终219号民事判决书。是因杜某怀孕后引发的纠纷,而非是杜某为女性引发的纠纷,法院未将因怀孕导致的歧视纳入性别歧视范畴,〔70〕广州市中级人民法院认为,就业性别歧视系指用人单位在招聘录用、晋职、晋级、考核评定、报酬、社会保险、生活福利等方面,仅因劳动者的性别而作出的不合理的差别对待,损害了劳动者的劳动权益和人格尊严。凸显了当前立法未能准确界定就业歧视的窘境。未能证明丽江公司将其辞退是因怀孕而非工作能力的不足是杜某败诉的主要原因。劳动者要证明用人单位对其的考核标准和结果不公允可谓困难重重,通过绩效考核辞退或间接迫使员工离职俨然成了职场针对孕育期女性歧视的新“招数”。

由于立法未对就业性别歧视给予明确定义,在劳动者与用人单位信息、资源和权力不对等的关系中,要求劳动者提供遭受歧视的直接证据无疑提高了司法救济门槛。早在2013年我国性别歧视第一案“曹菊案”艰难的立案过程就反映出就业歧视中的性别歧视的隐蔽性高,证明难度大。曹菊所能收集的证据只有招聘广告中提到“仅限男性”,无法对抗被告所作的“单位行政部门女职工高达80%,需要一些男性承担体力活”的解释。〔71〕参见刘明辉:《首例就业机会性别歧视案折射的立法缺失》,载《妇女研究论丛》2014年第2期,第47页。尽管该案后“平等就业权纠纷”成了独立案由,但劳动者遭受就业性别歧视的证明难问题仍未能得到解决,尤其是在劳动关系形成后,更加难以举证是针对育龄女性的歧视,如以处于生育期无法胜任原本工作为由的降低薪酬、借机打压,故意安排无法完成的工作任务和必要的出差,撤掉办公必备设施,屏蔽业务所需信息,故意找茬添堵或孤立等。〔72〕参见刘明辉、郭永红:《怀孕歧视现实亟待专门法律的规制》,载《中华女子学院学报》2017年第3期,第14-21页。在举证过难面前,当事人一般会选择回避司法救济,这也间接纵容了用人单位采用更为隐蔽的歧视性聘用方法、考核办法、晋升规则等。

(四)法律责任类型单一

平等就业权侵权往往损害劳动者人身和物质两种权益,但现行法律体系中,人格权侵权侧重于人身权益而忽视物质权益,且对损害人身权益的责任承担方式单一,力度较弱。从表1案例看,遭受就业性别歧视的劳动者所获救济非常有限,大部分法院一般只判决用人单位向劳动者赔礼道歉或支付较少的精神损害赔偿金,〔73〕参见浙江省杭州市中级人民法院(2020)浙01民终736号民事判决书。少部分法院给予非常有限的已经发生的(如应得工资等)经济损失赔偿,〔74〕参见广东省珠海市香洲区人民法院(2019)粤0402民初6356号民事判决书。对劳动者因遭受歧视而失去工作或晋升机会的经济损失,则不予赔偿。

人格权不具有财产属性虽是民事法律通识,〔75〕参见魏振瀛主编:《民法》(第5版),北京大学出版社•高等教育出版社2013年版,第622页。但劳动市场中侵害平等就业权的主要动机是用人单位企图通过非法途径达到“利润最大化”。如表1所示,侵害平等就业权的责任承担方式主要以赔礼道歉为代表的精神赔偿或支付待遇差额为代表的有限经济补偿,既不能给予劳动者充分的救济,也无法有效防治用人单位以侵犯平等就业权为代价实现利润的最大化。精神损害赔偿旨在安抚因遭受歧视而失去工作或晋升机会的劳动者,而非惩罚防治实施歧视性用人政策而获利的用人单位,但如果视用人单位获利程度加大精神损害赔偿额度,又会导致“将金钱赔偿挤到了和刑法上的制裁相近的地步”,有违民事损害赔偿的思想和体系,〔76〕参见沈建峰:《一般人格权财产性内容的承认、论证及其限度——基于对德国理论和实践的考察》,载《比较法研究》2013年第2期,第54页。背离了精神损害赔偿制度设计的目标。

尽管增设了平等就业权纠纷案由,但遭受就业性别歧视的受害者通过司法所获的救济有限,实施歧视性用人政策的用人单位承担的责任轻,既不足以补偿劳动者损失,也无法威慑实施或有可能实施就业性别歧视的用人单位。已有判决也显示,育龄女性遭受就业歧视时即使向法院提起平等就业权纠纷诉讼,基于赔偿金等其他财产诉求,还是会同时提起劳动争议仲裁。

五、侵权法保护模式的规范化处理路径

一般人格权是与人格尊严和人身自由相关的法益,其侵权的构成要件和责任承担难以在司法实践中认定。法官处理一般人格权纠纷案件时通常会率先考虑争议能否被类型化的具体人格权涵摄,如果是,应适用具体人格权规则,然后再考虑争议是否与人格尊严和人身自由相关;如果否,应以一般侵权规则处理。尽管一般人格权与具体人格权在司法适用方面存在差异,但两者都有人格利益保护之法律原则和价值理念,故而也可针对平等就业权纠纷制定具体规则,明确平等就业权纠纷的救济路径,此举利于提升法律适用的稳定性、准确性和可预测性。

(一)确定就业性别歧视类型与防治方向

立法上就业歧视概念界定和平等就业权侵权类型不明确是司机救济不畅的一大成因。平等就业权形式上的体现是劳动者享有身份、竞争、机会、待遇等方面的平等,其实现不仅要求国家法律与用人单位政策禁止就业歧视,还要确保劳动者能平等获得各项劳动保障和福利。〔77〕参见李雄:《平等就业权内容体系构造》,载《河南财经政法大学学报》2016年第1期,第145-150页。一般人格权随着时代的发展,人格尊严和人身自由的外延也随之嬗变,平等就业权亦是如此,其在人口政策转型期较之于计划生育时期更突出表现为育龄女性能够免于因孕育或可能孕育遭受歧视性差别对待。

就业歧视有直接歧视和间接歧视之分。直接歧视是显性的、公开的、浅层的歧视形式,最初防治的主要对象是用人单位实施的给予员工区别对待的直接歧视行为。立法禁止对处理直接和显见的歧视形式十分有效。〔78〕参见李薇薇、Lisa Stearns:《禁止就业歧视:国际标准和国内实践》,法律出版社2006年版,第20页。而对于是否有必要禁止间接歧视及如何禁止,则存在争论。反对者认为,我国涉及间接歧视的案件数量少、〔79〕参见张姝:《论就业歧视的狭义界定——我国就业歧视法律规制的起点》,载《当代法学》2011年第4期,第111页。间接歧视的判断标准复杂,导致司法适用难度较大,〔80〕参见何琼、裘璆:《论就业歧视的界定——欧盟“正当理由”理论对我国的启示》,载《法学》2006年第4期,第116页。间接歧视不具备司法救济条件,即使救济,也效果有限。考虑到一般人格权立法较笼统、实践经验尚浅及不规范等情况,对规制间接歧视存有顾虑是可以理解的。

在九部委《通知》作出“六不得”规定后,类似“曹菊案”中出现的“限男性”“男性优先”等直接歧视得到了有效抑制。任何表面上中立的用人政策、流程规则或考核标准,若在实施中产生或固化了不合理的差别对待,也属于应禁止和处罚的就业歧视做法。与直接歧视主要考察对用人单位招聘、晋升、考核行为本身是否带有歧视性信息不同,间接歧视侧重于评估行为导致的后果,表面上看似中立的行为如果对具备某种特征的群体在待遇或机会等方面造成了消极负面影响,那么就应被认定构成了就业歧视。从长远看,当前针对生育产生的就业间接歧视危害性更大,不但破坏平等就业环境,抑制家庭生育意愿,而且在合理表象下隐藏的歧视性差别待遇也加大了司法救济的难度。

治理歧视从直接到间接是一个发展进阶过程,当直接歧视被法律明确禁止时,用人单位自然会采用更为隐蔽、复杂的间接歧视形式。宏观上看,防治间接歧视是平等就业权保障体系日趋成熟的体现;微观上看,因生育引发的就业歧视往往更具制度和操作层面上的隐蔽性和深层性。因此,侵权法保护模式和宪法保护模式都在平等就业权纠纷案件中引入了间接歧视规则。考虑人口政策转型期就业性别歧视的特点及危害,我国后续平等就业权司法救济体系的构建也当以应对间接歧视为重点。

(二)明确构成要件与抗辩事由

针对育龄女性的劳动歧视标准认定是一个公认的理论和实务难题,在保障平等就业权和女性劳动权益的同时,还要平衡用人单位的人力资源管理自主权。法律不能通过完全禁止用人单位因劳动者背景和能力的不同而制定和实施不同的待遇政策。因此,认定就业性别歧视应甄别和排除基于人力资源管理自治产生的合理差别对待行为。消除劳动市场的歧视并非追求无差别对待,这就需要明确就业歧视构成要件和用人单位可以实施区别待遇的情形。完善的司法救济体系需要区分歧视性差别对待与合理程度的人力资源自主,让法官在相关案件中能够准确判决。

1.构成要件

直接歧视的构成要件主要有四:一是用人单位差别对待行为本身具有违法性;二是不法行为导致损害后果;三是因果联系,即损害后果与用人单位的不法行为之间存在必然联系;四是用人单位无任何客观、合理的抗辩理由,即用人单位难以对自己实施的歧视行为予以正当性抗辩。〔81〕参见张姝:《论就业歧视的狭义界定——我国就业歧视法律规制的起点》,载《当代法学》2011年第4期,第112-113页。是否要求用人单位实施的差别对待行为本身违法,即符合法律明确规定的禁止某些事由,如限制某一性别、某年龄段、某种宗教等,是间接歧视与直接歧视的主要区别。〔82〕比如,根据德国《一般平等待遇法》的相关规定,直接歧视系基于法律规定的6种原因受到(或将受到)与另一人在可类比的情况下不利的对待。6种原因包括:种族、出生地、性别、宗教和世界观、残疾、年龄和性取向。间接歧视的构成要件如下:一是用人单位招聘、考核、晋升等政策和行为看似不违反现有法律规定,甚至是客观中立的;二是该政策和行为对某一/些劳动者产生了不利影响;三是该政策和行为与某一/些人所受到的不利影响存在因果关系;四是用人单位对该政策和行为的实施及不利影响没有客观合理的理由。

需注意的是,最高人民法院认为,在人格权侵权损害赔偿案件中,侵害某些精神性人格权,需以故意为构成要件。〔83〕参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编:《中华人民共和国民法典人格权编理解与适用》,人民法院出版社2020年版,第44页。平等就业权纠纷案件作为一般侵权案件,用人单位是否存在主观故意,也是法院重点审核的内容。在“杜某与丽江公司平等就业权纠纷案”〔84〕参见广东省广州市中级人民法院(2020)粤01民终219号民事判决书。中,法院重点审查了用人单位是否存在故意因杜某怀孕的事实而安排其额外加班或无故刁难;在“杨某晨与次元公司平等就业权纠纷案”〔85〕参见浙江省杭州市中级人民法院(2020)浙01民终2725号民事判决书。中,原被告争论的焦点之一就是用人单位主观上是否存在刻意解除与原告劳动关系的主观故意。

与在招聘、晋升中规定“限男性”“仅男性”“男性优先”这类直接歧视不同,在间接歧视纠纷案件中“主观故意”往往更加难以证明。〔86〕参见石茂生、张素伦:《中国反就业歧视立法的困境与出路》,载《法治论坛》2009年第1期,第53页。针对育龄女性的就业歧视行为一般难以察觉,用人单位也不会承认歧视意图或留下表明歧视动机的书面证据,还可能会以给予女性“特殊保护”之名行歧视之实。〔87〕参见敖双红:《平等保护还是隐形歧视——以劳动法为例》,载《法学评论》2008年第3期,第94页。宪法保护模式和侵权法保护模式在发展过程中都经历了逐步放弃将用人单位“主观故意”作为认定就业歧视要件的过程,〔88〕美国1964年《民权法案》将职场歧视认定为一种“恶行”,具有故意的主观恶性才构成这一恶行。《民权法案》通过一段时间后,带有明显故意的职场歧视行为逐渐减少,而形式更隐蔽微妙的歧视性对待行为开始增加。1991年《民权法案》才规定雇主具有歧视故意不是职场歧视的构成要件。转而聚焦侵权损害结果的真实性和行为与结果之间的关联性上。〔89〕参见娄宇:《德国反就业歧视的法律规制研究》,载《德国研究》2014年第4期,第44页。因此,将主观故意作为认定就业性别歧视的标准,让劳动者举证已经不具有合理性。

2.抗辩事由

认定就业歧视需要甄别人力资源自主管理中产生的对劳动者的合理差别对待,而从目前的司法实践看,用人单位就业歧视认定标准和抗辩事由均不明晰。

在美国的宪法保护模式下,“真实职业资格”和“商业需要”分别作为直接歧视和间接歧视的抗辩事由,〔90〕参见郭延军:《就业性别歧视的法律判断标准——基于美国法律实践的考察》,载《环球法律评论》 2011年第6期,第38-40页。具体而言,正当职业资格必须具备下列要件:一是工作实质要件,即用人单位必须证明其拒绝雇佣的特定群体求职者或受到差别待遇受雇者无法安全且有效率地执行该项工作。换言之,用人单位以工作岗位存在特殊履职资格为由,在不同特征劳动者(如男性和女性之间)进行差别对待时,应当对性别与岗位履职资格之间是否存在满足“真实职业资格”要求的关联关系进行实质性审查。用人单位必须证明岗位对于某类性别有明确要求,另一性别人群难以胜任或正常履职,用人单位的差别对待行为才有可能被认定为合法,从而构成就业歧视之例外;二是“全部或几乎全部”要件,即用人单位必须证明“全部或几乎全部”被排除雇佣的特定群体求职者或受到差别待遇受雇者无法执行该工作的主要内容和要求;三是合理需要要件,即若用人单位可以找到一个合理的替代方案来取代拒绝雇佣的特定群体求职者或受到差别待遇受雇者差别待遇的雇佣措施,则不能主张正当职业资格。用人单位基于对特定群体的保护目的所采用的具有就业歧视效果的雇佣措施不能作为一种正当职业资格,因为用人单位欲保护某特定群体的目的与其能否安全且有效率地执行该项工作无关。而商业需要的标准主要或完全看受到质疑的就业实践与从事的工作之间是否存在明显的关系。用人单位在主张商业需要抗辩时,可以指出其所采用的雇佣措施并未将就业歧视法律保护的特定群体求职者或受雇者全部排除,且未对该特定群体的求职者或受雇者产生负面影响,即用人单位只需证明其所采用的雇佣措施与该工作的有效执行有着显著关系即可。德国学界认为,歧视的合理抗辩理由随着时代发展而有所不同,对其难以进行统一描述和归纳,因此《一般平等待遇法》通过“一般原则+例外规定”的方式对歧视的抗辩事由进行规定,直接歧视和间接歧视的抗辩事由原则上要满足“重要的、有决定性的职业前提条件”,并且针对宗教、年龄、性别等特殊情形,认为与其他歧视因素形成的原因不同,应当结合具体立法加以考量。

美国和德国两种模式在认定抗辩事由上也有共通之处,即“重要的、有决定性的职业前提条件”说法实际上源自“真实职业资格”理论,〔91〕See Deakin & Morris, Labour Law, 4th edition, Hart Publishing, 2006, p. 646.其实质上要求法官对劳动者可提供的工作能力与劳动者受到歧视的工作内容进行实质比较,如果劳动者因性别、信仰、性取向等因素无法正常从事“受到歧视的工作”或不能开展的工作内容占到“受到歧视的工作”相当大比例,那么就构成合理的抗辩事由。〔92〕参见娄宇:《德国法上就业歧视的抗辩事由——兼论对我国的启示》,载《清华法学》2014年第4期,第50页。两种保护模式都规定了相对明确的抗辩事由,但考虑到实践操作的便利性,无须针对不同的歧视类型设定差异化的抗辩事由,统一采用“真实职业资格”理论即可。因为间接歧视之所以要从直接歧视独立出来,是为了更好地规制用人单位“以中立形式实施歧视”的行为,并非具有独立的价值,仅是实现反直接歧视立法目的的辅助工具而已。

(三)举证规则

德美两种模式在就业歧视权纠纷案件举证责任分配上存在很大差异。德国采用了传统的“谁主张,谁举证”模式,劳动者认为自己遭受了歧视性差别对待,需向法院提交相应证据,并从劳资双方的地位差异出发,对举证责任的分配规则进行了改良优化,很大程度上降低了就业者的举证难度。根据《一般平等待遇法》第22条的规定,劳动者作为原告提起诉讼时,若能提交初步证明存在歧视的证据,用人单位一方就需要证明其实施的差别对待没有违反现行法律规定。这一规则只要劳动者能完成最低限度的证明任务,如提出一定客观迹象表明不公平对待存在,用人单位就要承担证明所实施的区别待遇合理必要且未违反法律规定的责任,从而大大减轻了劳动者的举证压力。〔93〕参见娄宇:《德国反就业歧视的法律规制研究》,载《德国研究》2014年第4期,第45页。相形之下,美国在改良的“谁主张,谁举证”模式上走得更远,采用举证责任倒置方式来保护劳资关系中处于弱势地位的劳动者,即劳动者仅需主张其遭遇歧视性差别对待,用人单位需证明不存在所宣称的差别对待或该差别对待是出于个人能力不同和工作安排上的必要合理考虑,如果用人单位无法提供客观有效的证据,那么劳动者主张的歧视即视为存在。

直接歧视和间接歧视都采用了三阶段举证方式。在直接歧视案件中,首先,原告需证据证明自己属于法律保护的应免受歧视的某一群体,如女性、残疾人、少数种族等;其次,被告必须举证其差别对待政策或做法出于合法、必要、非歧视性的缘由;最后,原告必须证明自己的性别、种族、某一身体缺陷是自己被用人单位拒绝录用、晋升和考核不公的“驱动因素”。在间接歧视案件中,首先,原告需证明表面中立的标准或筛选机制实际上对自己及所属群体造成了显著差别、消极影响;其次,被告需证明原告主张的区别对待是处于合理必要的工作内容安排;最后,即使被告的“合理必要”抗辩事由成立,原告还可以举证用人单位除了争议中的差别对待外,还有其他可替代的方案可以实施。

在原告证明差别待遇及其消极影响与被告举证实施相应行为的合法必要性之间要注意尺度的把握。一方面,劳动者在人力管理关系中处于弱势地位,举证责任的增加会阻碍其维护自己的平等就业权;另一方面,增加用人单位的举证责任使其疲于应诉,也会影响其用工的灵活自主性,进而影响市场运行的正常秩序。所以,在平等就业权纠纷案件中,举证责任分配不宜拘泥僵化,应在不同阶段遵循由适合举证一方承担举证责任的总体原则。申言之,当劳动者主张在应聘面试、考核、晋升等环节遭到歧视性区别对待时,其应有能力提供初步证明差别对待行为的存在及其产生的消极不利影响,而区别对待政策或行为是否必要且合法应由用人单位自行证明更为适合。

总之,举证责任的共同承担和不同分配目标在法律效果上力求兼顾劳动者的平等就业权和用人单位的用工自主权。〔94〕参见董保华、李干:《谈最高人民法院劳动争议司法解释四的理念转变》,载《中国劳动》2013年第5期,第18-20页。自我国人口政策放松以来,特别是实施“全面三孩”政策后,针对育龄女性的就业歧视日趋严峻且具有隐蔽性,考虑到就业歧视对生育意愿和生育率的抑制作用,司法实践中,对举证责任的分配应减轻育龄女性,特别是处于孕产哺乳期劳动者的举证责任,侧重由用人单位证明差别对待行为不存在或不具歧视。

(四)责任承担

如前所述,目前我国就业性别歧视纠纷责任承担方式为精神(赔礼道歉为主)和物质(经济补偿为主)赔偿,后者主要为给予少量或象征性补偿为主。单一和过轻的法律责任承担方式提高了劳动者寻求司法救济的成本,也降低了用人单位的违法成本。美国就业性别歧视受害者的主要救济为补偿性和惩罚性赔偿,1991年《民权法案》修改细分了赔偿种类,包括欠付工资(Back Pay)、预付工资(Front Pay)、补偿性损害赔偿(Compensatory Damages)、惩罚性损害赔偿(Punitive Damages)及律师费和与诉讼有关的合理开支。〔95〕参见卢杰锋:《美国反就业歧视法律救济研究》,载《反歧视评论》2019年第6卷,第71页。为避免滥用惩罚性赔偿方式,司法实践限制其仅在可以证明用人单位实施的歧视行为带有明显故意的案件中适用,并设定了额度上限。〔96〕根据被告员工人数多少分成4档,最低是5万美元(员工数15-100人),依次是10万美元(101-200人)、20万美元(201-500人)、30万美元(员工数500人以上)。See 42 U. S. C. § 1981 a (b) (3) (2000).德国学界受“人财二元格局”的影响,对一般人格权是否包含有财产性内容一直意见不一,主张一般人格权并不是要分配财产性的利益,而是为了帮助个人实现尊重尊严和独立的要求,故恢复名誉和工作权利才是合理的责任承担方式。随着市场经济和人格权商品化语境的发展,一般人格权的经济价值和财产损害内容逐渐被德国司法界承认,在以平等就业权为代表的一般人格权受侵害后,联邦法院支持权利人主张财产性赔偿。更重要的是,明确一般人格权的财产性价值更符合人格权救济的立法本质,即让精神损害赔偿制度更好地发挥其安抚和赔偿功能,将“夺利”功能转由财产损失赔偿制度承担。〔97〕参见沈建峰:《一般人格权财产性内容的承认、论证及其限度——基于对德国理论和实践的考察》,载《比较法研究》2013年第2期,第53页。

针对育龄女性的就业歧视不仅是对劳动者平等就业权的损害,还是对生育价值的一种贬低,很大程度抑制了女性的生育意愿,有悖当前的人口政策。处于孕产哺乳期的女性因歧视对待丧失工作、晋升、评优/先机会后,其特殊生理时期遭受的身心损害和工作/待遇恢复可能性更小,成本更大。所以,财产性救济至关重要。

我国《民法典》第1182条为人格权商品化和财产利益救济提供了立法依据。在平等就业权纠纷案件中,劳动者遭受的财产损害或经济损失包括两大类。一类是实际经济损失的赔偿:其一为缔约而发生的费用损失,如简历制作、交通、食宿费用等,该些费用可解释为信赖利益损失,通过引入缔约过失责任予以解决具有合理性。〔98〕参见李雄、刘山川:《我国制定〈反就业歧视法〉的若干问题研究》, 载《清华法学》2010年第5 期,第37页。其二是歧视造成的薪酬等收入损失,若劳动者因用人单位实施歧视行为导致收入下降,用人单位应赔偿劳动者应得未得的收入。此外,同工同酬也是用人单位的一项合同义务,在违反时应承担相应的违约责任,对此,劳资双方可通过集体合同或在劳动合同中明确约定用人单位实施就业歧视应当承担的违约责任或违约金金额。其三是因司法救济支出的费用,如律师费、诉讼费等。若司法救济成本全部由劳动者承担,其可能会虑及诉讼成本而选择隐忍,这样既不利于维护劳动者权利,也会纵容用人单位实施歧视对待。〔99〕参见刘焱白:《从实体到程序:劳动者实体权利的程序救济》,载《社会科学家》2011年第7期,第100页。另一类是机会利益损失的赔偿。机会利益损失强调劳动者因失去特定工作、晋升、评优/先机会而遭受的经济损失。因失去机会的具体情形难以明确,故机会利益损失存在较大的不确定性,对损失的计算也只能建立在假设之上。其一,针对因歧视未被录用的劳动者,机会利益损失可根据应聘成功后同岗位工资、劳动者与招聘条件的匹配度、赔偿期限三项指标进行计算。前两项指标相对简单,赔偿期限指标相对复杂,可借鉴失业保险金领取期限的规定,最长不宜超过24个月,且该期限受到重新获得类似应聘机会的概率、劳动者是否在职等因素的影响。其二,针对因歧视未获得评优或晋升机会的劳动者,如果劳动合同或集体劳动合同有约定,那么按约定执行。若无约定,可据评优后获得的经济收益,晋升后同岗位工资、劳动者与晋升条件的匹配度、赔偿期限三项指标进行计算。与招聘歧视导致的机会利益损失一样,重点也是考虑赔偿期限问题,不再赘述。

我国《民法典》第179条是惩罚性赔偿的依据。〔100〕《民法典》第179条第2款明确将惩罚性赔偿作为民事责任的一种形式,并分别通过第1185、1207、1232条在知识产权侵权、产品侵权和生态环境侵权领域承认惩罚性赔偿制度。在用人单位故意实施歧视性政策和行为导致劳动者权益受损,适用惩罚性赔偿具有一定的威慑、制裁和救济作用,尤其对承担生产和生育双重责任的女性也是一种特殊保护,可以激发受害者的维权积极性。〔101〕参见朱晓峰:《论〈民法典〉中的惩罚性赔偿体系与解释标准》,载《上海政法学院学报(法治论丛)》2021年第1期,第139页。当然,惩罚性赔偿亦有其功能发挥的边界,从《民法典》规定的惩罚性赔偿规则所使用的基础概念及相应规范的具体构造看,立法者实际上通过惩罚性赔偿适用范围、责任成立条件和具体赔偿金额三重结构来控制惩罚性赔偿的适用。〔102〕参见朱晓峰:《论〈民法典〉对惩罚性赔偿的适用控制》,载《暨南学报(哲学社会科学版)》2020年第11期,第62-77页。若在平等就业权侵权中引入惩罚性赔偿制度,则限制惩罚性赔偿的基本立场也应一以贯之,以此维持损害赔偿体系的协调性。

六、结语

我国宪法早已确定了同工同酬原则,并赋予男女享有同等就业权,但因长期未能厘清平等就业权的私法属性,其保障一直停留在立法倡导阶段,导致司法救济路径不畅。人口政策转型有利于国家人口健康的持续发展,增加了个人和家庭的生育选择,与此同时需要警惕劳动市场针对育龄女性的就业歧视。立法倡导需与司法救济一起才能构建真正有效的平等就业权保障机制。

在歧视方式不断复杂化和微妙化的新时代,保护平等就业权有必要在宪法和侵权法模式相结合的基础上,不断完善司法救济规则,避免将诉讼作为惩罚违反者的唯一路径进而陷入“法院中心主义”陷阱。保护平等就业权的司法惩罚手段太过强势,或过于依赖司法矫正,都会增加救济成本和诉讼压力。当用人单位面临过高起诉风险时,就会想方设法避免雇用育龄女性,这反而造成更为隐蔽的歧视,与立法倡导背道而驰。〔103〕参见冯祥武:《反就业歧视法基础理论问题研究》,中国法制出版社2012年版,第20页。在此基础上,还应注重劳资双方的对话与合作,综合运用协商、调解等非讼程序机制。近年来,最高人民法院和全国总工会开展的“法院+工会”劳动争议诉调机制就是非诉处理平等就业权纠纷的良好载体,目前正在各地推广。我国正处于人口政策和就业形态双转型时期,新业态新用工方式的不断涌现,“工会+法院”诉调对接机制可以发挥各自优势,更灵活处理劳动市场针对育龄女性的就业歧视,引导更多纠纷通过诉前调解方式快速化解。