安徽休宁县大丘田金矿床金的赋存状态研究

2022-06-23郑光文张宜勇杜玉雕

郑光文,张宜勇,杜玉雕

(安徽省地质调查院,安徽 合肥 230001)

0 引言

安徽省休宁县大丘田金矿自2006年发现之后,经历了2006年的预查和2016年的普查,并最终圈定了矿体[1-2]。矿石类型主要为石英脉型,金的平均品位为6.79×10-6,最高品位为19.73×10-6。虽然矿床金的品位较高,然而自开始发现到普查结束,除在地表水系自然重砂样中见砂金颗粒外,在手标本和矿石加工尾样淘洗物中均未见明金,光薄片下也未见自然金。那么,高含量且具有一定规模的金在大丘田金矿床中的分布特征和赋存形式亟待查明。为此,本文在详实的矿相学基础上,配套开展了电子显微镜背散射观察(BSE)、能谱分析(EDS)和电子探针(EPMA)测试,综合研究了大丘田金矿床中金的分布特征和赋存状态,为该矿床的成因研究和下一步找矿勘查方向提供一定的理论依据。

1 矿区地质概况

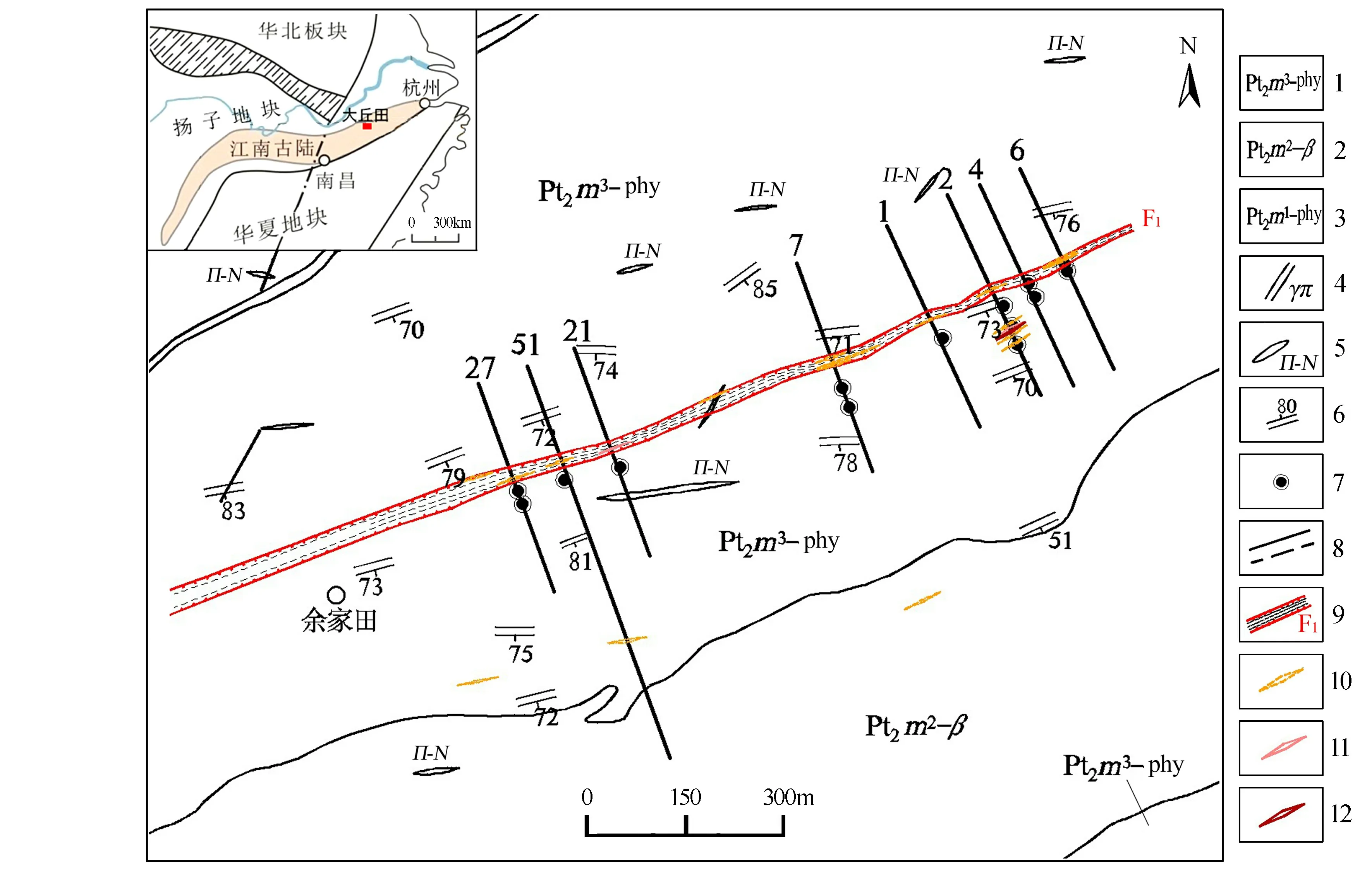

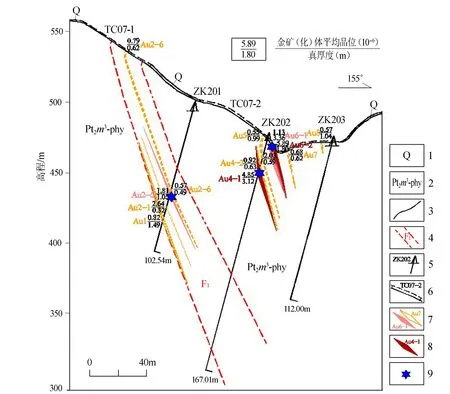

大丘田金矿处于江南地块(古陆)东段障公山地体核部,其地理位置位于安徽省南部休宁县境内,毗邻江西,其南西245°方向约38 km处即为江西省浮梁县大背坞金矿[3]。矿体主要产于中元古界溪口岩群木坑岩组(Pt2m)中的一条断裂带中。木坑岩组岩性主要为砂质、粉砂质千枚岩和绢云粉砂质千枚岩夹玄武岩(细碧岩)、含炭板岩,属一套陆缘细碎屑成分为主夹少量海底火山喷发熔岩碎屑成分的浅变质海相复理石岩石体系,其受构造作用原生沉积组构大部或全部被置换。断裂带(F1)呈NEE走向,长度大于2200 m,带宽20~50 m(图1),倾向SE,倾角≥70°至近直立(图2),具有韧性剪切构造特征,为金矿控矿构造带[4]。

图1 大丘田矿区地质简图

图2 大丘田矿区2线勘探剖面图

2 矿床地质特征

2.1 矿体特征

矿体主要赋存在构造带的北东段及其旁侧,初步圈出工业矿体3个(Au2-5、Au4-1、Au6-2)、低品位矿体2个(Au1、Au13),以及10余个矿化体。主要矿体呈透镜状、扁豆状,走向延长80~180 m,倾向延深40~80 m,厚1.05~3.12 m,赋矿岩石及顶底板围岩为碎裂糜棱岩化绢云石英岩(脉)。

2.2 矿石特征

2.2.1 矿石类型及其矿物组成

大丘田金矿床的矿石类型主要为(金-黄铁矿-毒砂)石英岩(脉)。主要金属矿物为毒砂和黄铁矿,微量方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、铜蓝、磁黄铁矿、磁铁矿、赤铁矿,可见自然金;非金属矿物主要有石英、绢云母、白云母、黑云母、斜长石、正长石、微斜长石、辉石、方解石、绿泥石、蠕绿泥石、纤闪石,其次有磷灰石、绿帘石、黝帘石、蛋白石、玉髓、水云母和高岭石等。

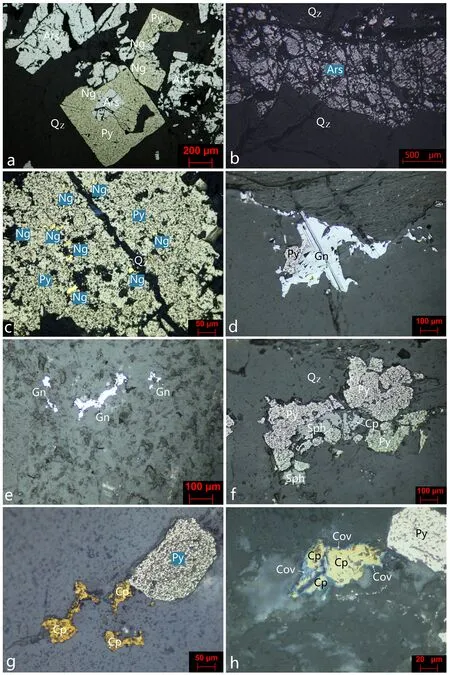

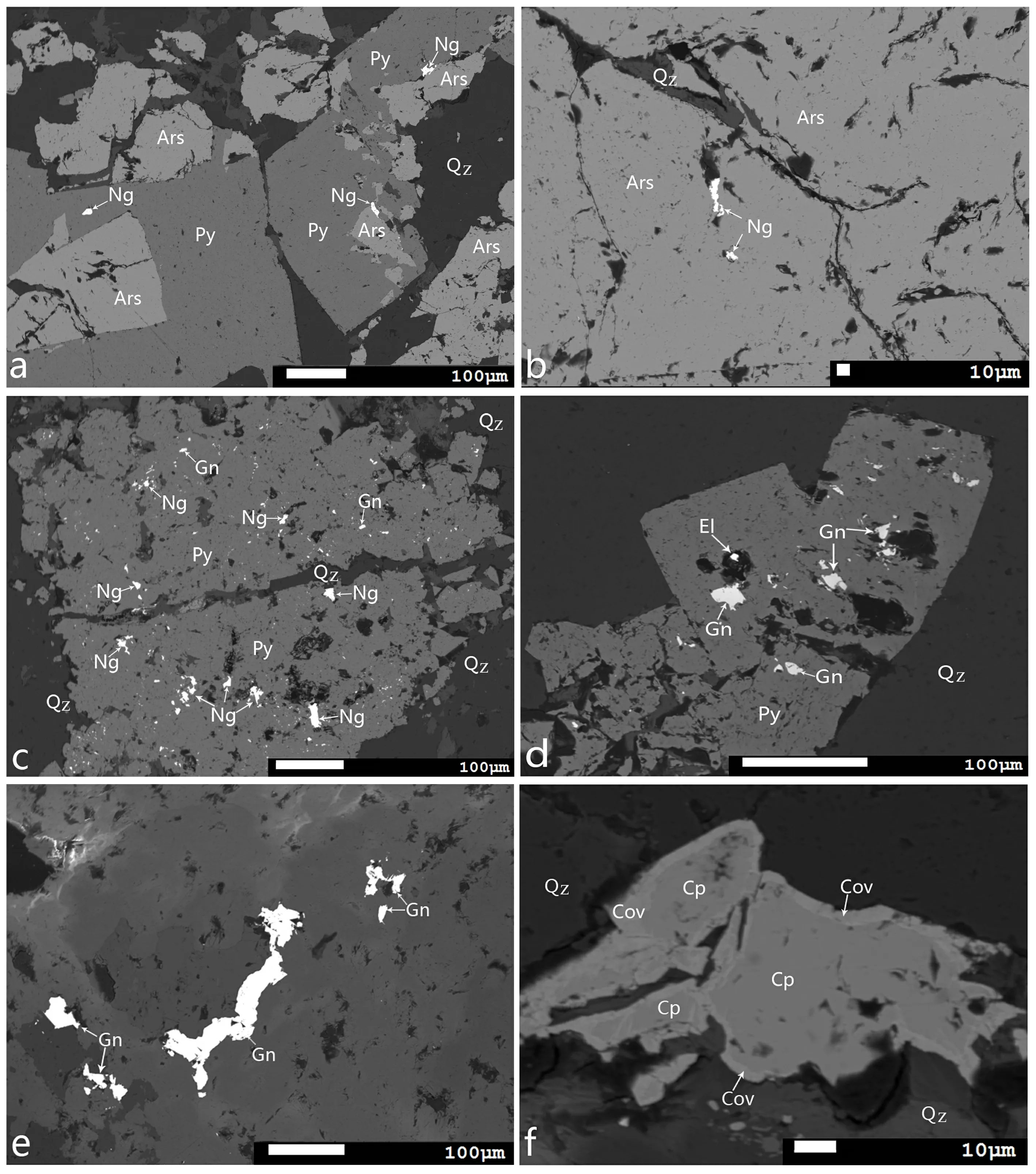

毒砂 主要呈自形-半自形柱粒状,断面呈菱形,反射光下显微带黄色的亮白色,粒径0.2~0.5 mm为主,强非均质性(淡蓝绿色/淡玫瑰色),碎裂浸染状分布或短脉状分布(图3a、3b)。

图3 大丘田金矿矿石矿物显微照片

黄铁矿 可划分为两个期次,分别形成于区域变质期和石英-金矿化期。区域变质阶段的黄铁矿呈自形—半自形粒状,显黄白色至浅黄白色,粒径0.02~0.05 mm,少量粗粒径者可达1~2 mm,粗粒状者碎裂结构发育,沿裂纹有褐铁矿呈网纹状交代;石英-金矿化阶段黄铁矿呈自形、半自形、他形粒状,粒径0.05~0.20 mm,显黄白色,呈脉状、斑点浸染状、稀疏浸染状分布,与黄铜矿、闪锌矿、方铅矿共生,可见穿插、包裹碎裂毒砂以及被赤铁矿交代,部分可见碎裂结构,裂纹内有黄铜矿、方铅矿交代充填,或自然金呈裂隙金、包体金分布(图3a、3c、3d、3f、3g、3h)。矿体及其周边所见基本为石英-金矿化期黄铁矿。

方铅矿 主要呈他形粒状,粒径0.1~0.2 mm,显亮白色,可见形成三角形凹坑,磨痕呈褶边状、他形粒状,分布于脉石矿物的颗粒间隙(图3d、3e)。

闪锌矿 主要呈他形粒状,粒径0.1~0.2 mm,透射光下显深褐色、黄褐色,半透明反射光下呈带褐色带灰白色,偶见乳浊状黄铜矿包体,形成乳浊状结构,黄铜矿其粒径远远小于0.01 mm(图3f)。

黄铜矿 黄铜矿主要呈他形粒状,反射光下呈铜黄色,易磨光,粒径以0.01~0.15 mm为主,多见黄铜矿外缘形成一斑铜矿圈层,少见黄铜矿呈乳浊状分布于闪锌矿内(图3g、3h)。

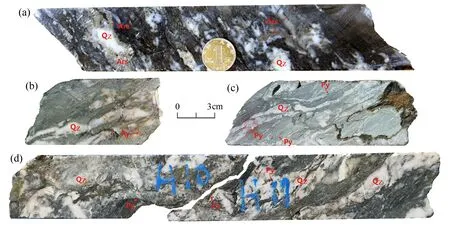

石英 可划分为三个期次,区域变质期、石英-金矿化期、石英-碳酸盐化期。区域变质作用阶段的石英分布于各种千枚岩、砂质板岩中,包括变余砂屑石英及变质作用过程中形成的脉状石英,前者呈变余砂屑结构,后者呈微晶—隐晶质变晶结构。石英-金矿化阶段石英呈不规则脉状、透镜状、似层状、皱纹状分布(图4),镜下石英颗粒常可见波状消光,有的发育变形纹,或拉长呈丝带状。依次经历充填和糜棱岩化阶段,与毒砂、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、绿泥石、绢云母等矿物共生。在构造带内及近侧的早期石英发生了变形变质,压扁、拉长、细粒化、重结晶等,原矿物印迹已经消失。石英-碳酸盐化阶段石英多呈较规则的脉状或与方解石呈复合脉状切割前期的石英脉、构造条纹条带,且质地干净少裂纹。

2.2.2 矿石结构构造

矿石具碎裂结构、粒状片状变晶结构、蠕虫状变晶结构、交代溶蚀(残余)结构、乳浊状结构, 矿石构造为条带状构造、细脉状构造、稀疏浸染状构造等(图4)。

图4 大丘田金矿床矿石手标本特征

3 金的赋存状态研究

3.1 样品采集与分析方法

本次研究主要针对矿区圈出的3个工业矿体(Au2-5、Au4-1、Au6-2),选择在2号勘探线的TC07-2探槽和ZK201、ZK202钻孔中采集矿石样品(图2),化学分析获得这些矿石样品的金含量为(2.21~8.32)×10-6,选择高含量金矿石样品磨制探针片(20片)。先在光学显微镜下观察,识别出毒砂、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿及初步确定的金矿物(图3),再从中优选出4块具有代表性的片子做进一步的电子探针分析(EPMA)和能谱分析(BSE),研究金的赋存状态。

矿相分析所用显微镜型号为Nikon ECLIPSE Ci-POL偏光显微镜。EPMA型号为JEOL JXA-8230,测试Au的加速电压为20 kV,测试硫化物的加速电压为15 kV,束斑尺寸3~5 μm,Au元素的检出限为779×10-6;能谱仪型号为伽ford Sl-XMX1033,工作电压15 kV,分辨率5.9 keV。

3.2 分析结果

3.1.1 金矿物

电子探针光束扫描照射下,当金的粒度达到或大于电子探针微束的分辨率时,可以直接看到金的高亮点,成为识别自然金的重要依据[5],同时借助能谱分析进一步识别。

4块探针片中仅有两片可见金矿物,其中一片(图5a、5b)见金约8颗,金矿物呈粒度5~26 μm大小不等的他形颗粒,具团粒状、多边形状、鸡骨状等不规则形状,或包于黄铁矿、毒砂矿物中,或分布于黄铁矿、毒砂矿物粒间;另一片(图5c、5d)则局部见金密集、难计其数,金矿物呈粒度2~37 μm大小不等的他形颗粒,具团粒状、多边形状、鸡骨状、枝杈状等不规则形状,在黄铁矿中呈包体或沿裂隙分布,同时有少量方铅矿相伴产出。

图5 金矿物、金属硫化物嵌布BSE图像

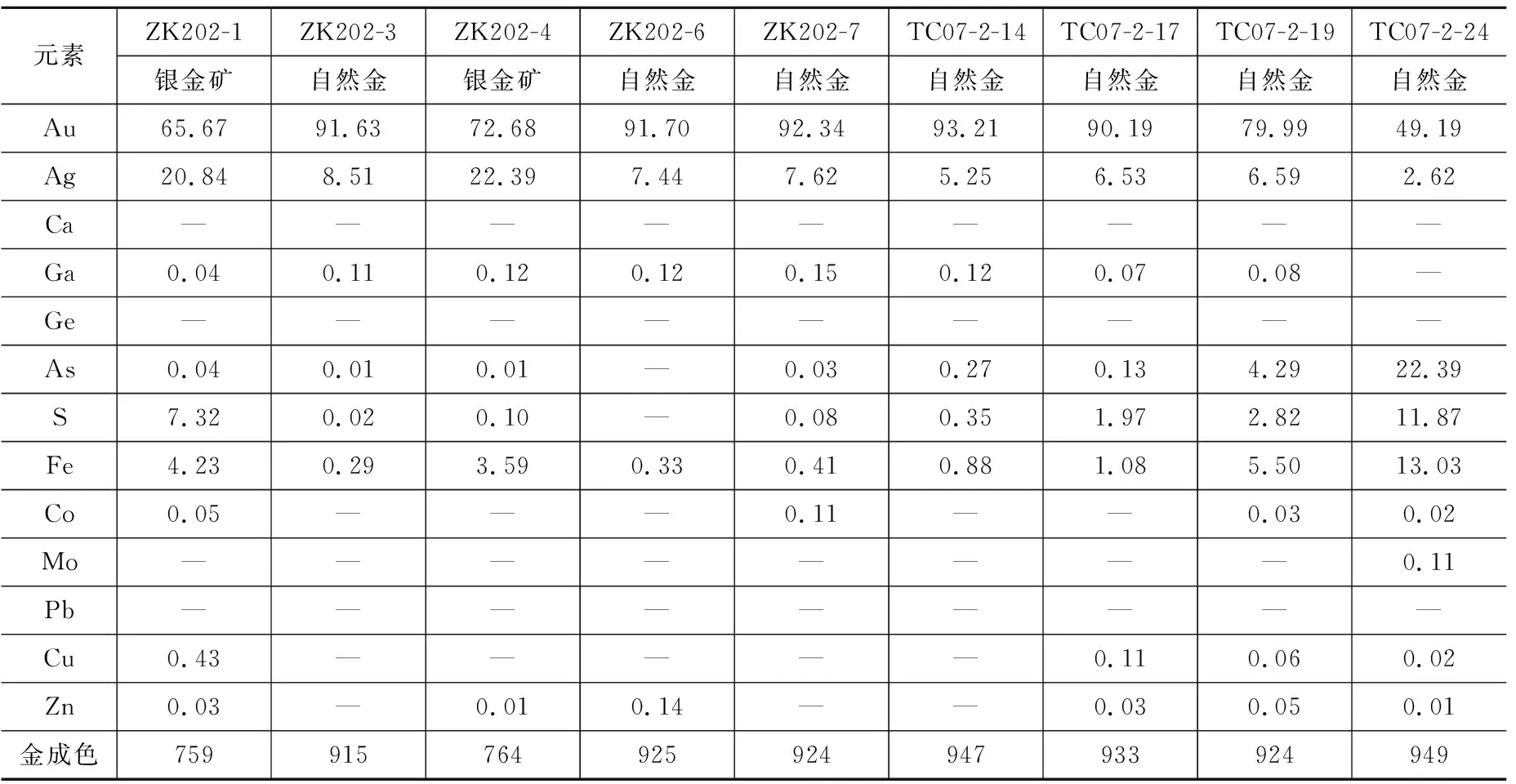

由于金矿物颗粒较为细小,在光学显微镜下难以区分是自然金还是银金矿,因此挑选了9颗粒度校大的金矿物(裂隙金5个、包体金3个、粒间金1个)开展了电子探针 EPMA 定量分析(表1)。

表1 金矿物电子探针分析结果

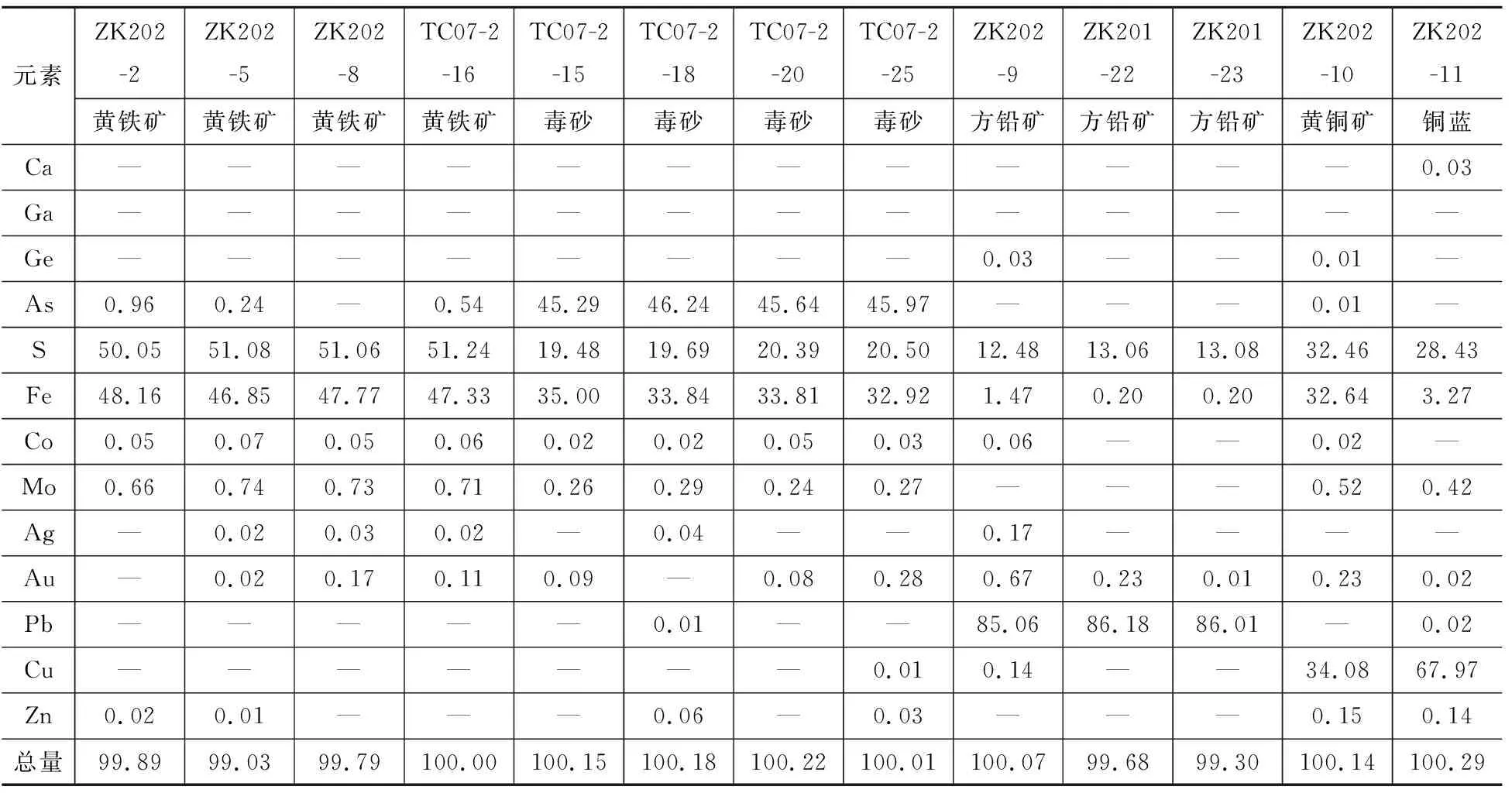

3.1.2 金属硫化物

金属硫化物常见矿物为黄铁矿,毒砂、方铅矿、黄铜矿次之,闪锌矿则偶见。4块探针片中见有黄铁矿分布者4片,见有毒砂分布者1片,黄铜矿1片,方铅矿2片,未见闪锌矿。

在电子探针光束扫描电镜下,自然金(银金矿)与方铅矿均呈亮白色,两者并无明显区别,其他如黄铁矿呈灰色,毒砂呈灰白色,黄铜矿呈浅灰色,较易区分(图5)。图5a中自形立方体黄铁矿包裹毒砂,黄铁矿、毒砂中均包裹自然金;图5f中的浅灰色黄铜矿外圈有一更亮的圈层,能谱分析显示Cu含量明显比S、Fe高,初步鉴定为铜蓝,光学显微镜下显示为墨蓝色。

为了解金属硫化物是否为载金矿物,对黄铁矿、毒砂、方铅矿、黄铜矿以及铜蓝开展了电子探针 EPMA 定量分析(表2)。

表2 金属硫化物电子探针分析结果

4 讨论

本次研究发现,大丘田金矿床矿石中“可见金”呈粒度2~37 μm大小不等的他形团粒状、多边形状、骨头状、枝杈状等不规则形状,或沿黄铁矿、毒砂矿物裂隙分布,或在黄铁矿、毒砂中呈包体分布,或分布于黄铁矿、毒砂矿物粒间。经粗略统计,20~50 μm的显微中粒金8颗,5~20 μm的显微细粒金11颗,其余多为小于5 μm、大于2 μm的显微微粒金,多于100颗(未准确计数),未见显微粗粒金(50~100 μm)及颗粒金(大于0.1 mm)。以包体金数量最多,但粒度小,其次是裂隙金,粒间金最少。

金矿物电子探针分析结果显示,少部分(2颗)为银金矿,大多数(7颗)为自然金。银金矿中w(Ag)=20.84%~22.39%,w(Au)=65.67%~72.68%,平均银金比约为24∶76。自然金的银金比约为7∶93,其w(Ag)5.25%~8.51%,w(Au)=91.19%~93.21%,自然金成色[6]为915~949。自然金或银金矿中含有少量As、S、Fe,以及微量的Ga、Co、Cu、Zn等。

本次研究,20块探针片中仅有2块发现了自然金,见金率仅有10%,自然金的分布少且极不均匀。

金属硫化物电子探针分析结果显示,黄铁矿、毒砂、方铅矿、黄铜矿、铜蓝均不同程度含有Au、Ag,方铅矿中的w(Au)最高(0.67%),毒砂(0.28%)、黄铜矿(0.23%)及黄铁矿(0.17%)中的次之。虽然这些硫化物都是载金矿物,但其金矿物由于粒度更细(小于2 μm),不能在检测样品的BSE图像中显示为“亮点”,所以这部分金称为超显微微粒金或不可见金。

金属硫化物为载金矿物,但矿石中金属硫化物的含量总体偏少,主要是黄铁矿、毒砂,一般含量为0.2%~1.0%,局部可达到3%。若以矿石中金属硫化物含量占0.2%,并以黄铁矿平均含Au 0.10%、毒砂平均含Au 0.15%估算,则其相应矿石含金品位(2.0~3.0)×10-6。据此推算,矿石中“不可见金”应该有较大的占比。

此外,黄铁矿、毒砂、方铅矿、黄铜矿的主成分Fe、S、As、Pb、Cu含量均与其理论值接近,唯有铜蓝具有较大的差异,其Cu的质量分数偏高,与铜蓝接近,而S比铜蓝低,且有少量的Fe,可能是交代黄铜矿不均匀而致残余。

江西浮梁大背坞金矿矿石中Au元素几乎全部以自然金形式存在,以分布于石英、黄铁矿、毒砂、铁镁碳酸盐矿物、方铅矿等矿物的微裂隙中的裂隙金最多,占68.06%,并以大于0.076 mm的中粗粒金、粗粒金及巨粒金为主,最大粒径达3.5 mm,占自然金总矿物量的75. 25%,肉眼可见的明金较多,自然金成色超过980[7]。安徽五城天井山金矿也是韧性剪切构造控制的金矿床,矿石中金主要集中分布于石英脉和金属硫化物的裂隙中,以自然金为主,偶见银金矿,金粒度一般为0.1~1.0 mm,自然金成色超过945[8]。相比大背坞金矿、天井山金矿,大丘田金矿的规模还很小,控矿构造的规模、构造作用的期次、各期次构造作用的强度等方面均有所不及,这可能反映在金的赋存状态的差异,前者由于脆-韧性剪切作用非常强烈,成矿作用进行得彻底、完全,有利于金的重新活化、重新沉淀、持续聚集[9],金主要以“可见金”甚至“明金”的形式分布,而后者由于剪切作用偏弱,成矿作用进行得不充分,则以部分“可见金”、部分“不可见金”的形式分布,且可见金的粒度明显较小。

5 结论

大丘田金矿床金的赋存状态为“可见金”和“不可见金”两种形式。

“可见金”指以粒度大于2 μm,主要为5~37 μm的显微中细粒的自然金或银金矿。自然金或银金矿呈团粒状、多边形状、骨头状、枝杈状等不规则形状,极不均匀分布于黄铁矿、毒砂等矿物粒间、裂隙中,或呈包体被包裹,以裂隙金为主。自然金中w(Au)为91.19%~93.21%,w(Ag)为5.25%~8.51%,自然金成色为915~949。

“不可见金”指分布于黄铁矿、毒砂、方铅矿、黄铜矿等金属硫化物中且粒度小于2 μm的超显微微粒金矿物。从矿石的高Au含量化学分析结果、金属硫化物的高Au含量分析数据、自然金的稀见实际情况分析,大丘田金矿“不可见金”可能占有较大的比重。