基于线粒体COI和12S rDNA基因构建珠江河口鱼类DNA宏条形码数据库

2022-06-22蒋佩文陈作志徐姗楠

蒋佩文,李 敏,张 帅,陈作志,徐姗楠

1. 上海海洋大学 水产与生命学院,上海 201306

2. 中国水产科学研究院南海水产研究所/农业农村部外海渔业可持续利用重点实验室/广东省渔业生态环境重点实验室,广东 广州 510300

3. 南方海洋科学与工程广东省实验室 (广州),广东 广州 511458

珠江河口是南海北部最重要的河口型生态系统,是许多经济鱼类产卵、索饵和避难的场所,也是多种经济鱼类入海或溯河洄游的通道,渔业资源丰富且种类繁多[1-2]。近年来,随着粤港澳大湾区经济的不断发展,人类活动频繁,渔业资源被过度开发,鱼类资源量和种类多样性呈下降趋势[3]。为保护珠江河口鱼类资源,确保其可持续利用,亟需开展鱼类多样性的评估和监测。长期以来,鱼类多样性的研究主要是通过对传统的形态学特征进行比较作为分类依据,但由于鱼类的生长具有阶段性,传统的形态学方法对于鱼卵、幼鱼或形态特征被破坏的鱼类鉴定难度较大,即使有完整的成年标本,但遇到形态极其相似的物种,即便经验丰富的分类学家也很难识别[4]。因此,快速、准确的可模式化操作用于物种鉴定的方法显得尤为重要。

DNA条形码技术是一种利用生物体DNA中一段保守片段对物种进行区分的分子鉴定手段,经过近20年的实践和发展,已形成了一套完善的研究体系,能够快速准确地识别鉴定鱼类。而在DNA条形码技术中,DNA条形码的选择十分关键[5]。2005年,Ward[6]提出使用线粒体细胞色素氧化酶I(Cytochrome oxidase subunit I, COI) 基因 5'端约 652 bp的序列用于鉴定澳大利亚的207种鱼类,表明COI基因能够有效区分不同物种。随后该片段由于大小适宜、进化速度适中、相对保守且检测简单高效等特点,已成为鱼类鉴定的经典条形码。

近年来,DNA条形码技术不断发展并且与环境 DNA (Environmental DNA) 结合产生了新型的环境DNA宏条形码 (Meta-barcoding) 技术,该技术由于非侵入性、无污染、检测范围广以及敏感性高等特点,在鱼类多样性研究中得到广泛使用[7-9]。环境DNA宏条形码技术就是从环境样本提取DNA、选取特定序列扩增并进行高通量测序,通过测序分析获得大量OTU序列 (Operational taxonomic units, OTUs),然后通过序列检索比对来鉴定环境中存在的目标生物类群物种组成[10]。该技术最重要的两个条件是选取一段合理的序列扩增,以及一个全面的检索数据库。但由于环境样本中DNA片段小,以及高通量测序长度的限定,就需要比较短的微型条形码。Miya等[11]开发了一套12S rDNA基因的环境DNA通用PCR引物,针对880种鱼类线粒体中具有的163~185 bp超可变区域。该微型条形码即使在只获得少量DNA的情况时也可以很容易地扩增,而且它在物种之间也有很高的差异,现广泛应用于鱼类多样性研究[12-13]。然而12S rDNA序列也并不是完美的,其长度相对于国际上通用的 DNA 条形码长度 (552~652 bp) 仍太短,可能在某些近缘物种间无法识别或者识别错误[14]。例如Wang等[15]根据12S rDNA序列将中华瞻星鱼 (Uranoscopus chinensis) 鉴定为日本瞻星鱼(U. japonicus)。

不管是DNA条形码技术还是环境DNA宏条形码技术都十分依赖对比数据库的准确性和全面性[6,13]。目前,鱼类条形码数据库有NCBI (National Center for Biotechnology Information) 和 BOLD(Barcode of Life Data),但由于上传门槛低,数据量冗余庞大,经常出现比对错误,制约了条形码技术的应用。因此,本研究选取南海典型河口珠江河口的鱼类作为研究对象,基于线粒体COI和12S rDNA基因构建珠江河口鱼类条形码数据库,并初步探讨其系统发育关系以及两种DNA条形码在珠江河口鱼类物种鉴定中的适用性,以期为珠江河口鱼类的群落动态监测以及物种多样性保护提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 样品采集及形态鉴定

在珠江河口设置采样断面,设置依据是尽可能覆盖整个珠江河口水域以及盐度范围,但由于珠江河口航道繁忙,工程建设多,以及部分海域存在建筑垃圾,所以拖网站位的选取受到一定限制。本研究共设置9个采样站位 (图1),其站位覆盖地区盐度范围为9~32.17,此外在盐度低于9的地区设置过站位,但这些地区基本处于航道,禁止底拖网。样本采集通过底拖网方式进行,采集时间为2020年4月、2020年9月以及2021年4月。样本冷冻运至实验室后,根据《中国鱼类系统检索》[16]进行形态学分类鉴定。随后取背部肌肉保存于95%乙醇中,于−20 ℃保存备用。

图1 珠江河口采样站位Fig. 1 Sampling stations in Pearl River Estuary

1.2 DNA 提取与目的片段的扩增

剪取20~30 mg保存的鱼类肌肉,晾干酒精,用海洋动物组织基因组DNA提取试剂盒 (天根,中国) 提取基因组DNA。采用Ward等[6]设计的引物对COI基因片段进行扩增,引物序列为:Fish-F1:5'-TCAACCAACCACAAAGACATTGGCAC-3'和 Fish-R1:5'-TAGACTT CTGGGTGGCCAAAGAATCA-3'。采用Miya等[11]设计的引物对12S rDNA基因片段进行扩增,引物序列为:Mi-Fish-F:5'-GTCGGTAAAACTCGTGCCAGC-3'和MiFish-R:5'-CATAGTG GGGTATCTAATCCCAGTTTG-3'。使用擎科生物 Golden Star T6 Super PCR Mix (1.1×) 试剂盒,扩增体系 (总体积 25 μL) 为:Mix 预混液 22 μL,正反向引物各1 μL,DNA 模板1 μL。COI序列扩增反应程序:98 ℃预变性2 min;98 ℃ 变性 10 s,56 ℃ 复性 30 s,72 ℃ 延伸40 s,35 个循环;72 ℃ 延伸 5 min。12S rDNA序列扩增反应程序:98 ℃预变性2 min;98 ℃变性 10 s,56 ℃ 复性30 s,72 ℃ 延伸 20 s,35 个循环;72 ℃ 延伸5 min。

PCR产物用2% TBE琼脂糖凝胶电泳检测,将条带清晰PCR产物送往北京六合华大基因科技有限公司进行测序。

1.3 数据库的构建

对照往年珠江河口鱼类资源调查文献[1,17-21],整理得到珠江河口鱼类名录,物种的有效学名以Fishbase 数据库 (www.fishbase.org) 为准。为全面构建珠江河口鱼类DNA条形码数据库,未通过拖网采集到的鱼类种类从GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) 筛选并下载COI序列和12S rDNA序列,下载标准是优先下载具有全基因组的序列。

1.4 数据分析

通过DNAStar软件包中的SeqMan软件对测得的COI与12S rDNA序列进行人工校对和拼接[22]。校正后的序列经MitoFish、BOLD、GenBank数据库验证,当序列相似度大于99%时,才能定为同种,确保序列的准确性。运用MEGA-X软件将本研究所得序列与GenBank下载序列合并,分析序列特征,计算碱基组成[23];基于Kimura2-parameter (K2P) 双参数模型对种间遗传距离 (Interspecific genetic distance) 和种内遗传距离 (Intraspecific genetic distance) 进行计算,同时使用COI序列和12S rDNA序列根据种内遗传距离与种间遗传距离绘制遗传距离频数分布直方图[24]。采用ABGD (Automatic Barcode Gap Discovery) 软件将全部序列自动分组,相对间隙宽度值取X=0.8,其余参数全部默认[25]。使用PhyloSuit软件中的ModelFinder程序进行核苷酸序列的模型选择,选出最佳模型GTR+F+I+G4,然后使用PhyloSuit软件中的MrBayes进行贝叶斯系统发育树构建[26]。最后使用itol软件对系统树进行展示和标记[27]。站位图的底图来源于广东省标准地图服务子系统 (http://nr.gd.gov.cn/map/bzdt/),地图数据下载于全国地理信息资源目录服务系统 (http://www.webmap.cn/main.do?method=index),采用ArcGis10.6软件绘制后叠加而成。

2 结果

2.1 序列库概况

通过底拖网采集珠江河口鱼类标本251尾,经过实验获得219条COI序列和247条12S rDNA序列,共鉴定出99种鱼,隶属于6目10科41属。然后从GenBank数据库下载鱼类165条COI序列和128条12S rDNA序列,共得到384条COI序列和 375条12S rDNA序列,隶属于 17目 66科125 属 172 种 [图2,附录 A (详见 http://dx.doi.org/10.12131/20210210 的资源附件)]。根据往年珠江河口鱼类资源调查文献初步统计出珠江河口鱼类188种,本研究鱼类占比91%。其中一半种类为鲈形目,占绝对优势,其次是鲽形目和鲱形目,共占比20%。其中包括棘头梅童鱼 (Collichthys lucidus)、风鲚 (Coilia mystus)、杜氏棱鳀 (Thryssa dussumieri) 等咸淡水鱼类优势种以及丽叶鲹(Alepes djedaba)、带鱼 (Trichiurus lepturus)、银鲳(Pampus argenteus) 等海水鱼类优势种,常见经济种如龙头鱼 (Harpadon nehereus)、花鰶 (Clupanodon thrissa)、皮氏叫姑鱼 (Johnius belangerii) 等也已全部包括[27]。此外在野外收集了软骨鱼纲的2个物种,条纹斑竹鲨 (Chiloscyllium plagiosum) 和日本燕魟 (Gymnura japonica),从 GenBank 数据库下载了软骨鱼纲1个物种,尖头斜齿鲨 (Scoliodon laticaudus)。

图2 珠江河口鱼类种类组成Fig. 2 Fish species composition in Pearl River Estuary

2.2 线粒体 COI和 12S rDNA 序列的序列特征

172种鱼类384条COI序列经比对对齐,获得一致序列长度为614 bp,平均碱基交换/颠换值为1.29,碱基T、C、A、G的平均含量分别为29.17%、28.60%、24.03%、18.20%,A+T (53.20%)含量均高于G+C (46.80%),表现出明显的碱基组成偏向性,该结果与海洋鱼类COI基因碱基组成特征一致[6]。172种鱼类375条12S rDNA序列经比对对齐后,长度为163~182 bp,平均碱基交换/颠换值为1.09,碱基T、C、A、G的平均含量分别为19.61%、23.97%、33.90%、22.52%,与COI序列一样,存在A+T (53.51%) 含量显著高于G+C(46.49%) 的现象。

2.3 种间与种内遗传距离

根据K2P遗传距离模型计算384条COI序列结果显示 (表1),172个种类COI序列的种内遗传距离为0~1.66%,平均为0.20%;种间遗传距离为2.16%~40.87%,平均为25.54%,种间平均遗传距离是种内的127.7倍。这一结果符合Hebert等[5]提出的“10倍规则”,即满足种间平均遗传距离值大于种内平均遗传距离10倍的标准可用于区分物种。基于375条12S rDNA序列,172种鱼类种内遗传距离为0~1.79%,平均为0.12%;种间遗传距离为0.59%~72.32%,平均为34.39%;种间平均遗传距离是种内的286.6倍。基于COI序列的遗传距离频数分布直方图能形成明显的条形码间隙,而基于12S rDNA序列的遗传距离频数分布直方图不能形成明显的条形码间隙,说明COI序列能对珠江河口鱼类物种进行区分鉴定,而12S rDNA序列在有些物种间存在区分困难的情况 (图3)。

表1 基于COI和12S rDNA序列的种内与种间遗传距离Table 1 Genetic distance of intraspecies and interspecies based on mitochondrial COI and 12S rDNA sequences %

2.4 系统发育关系

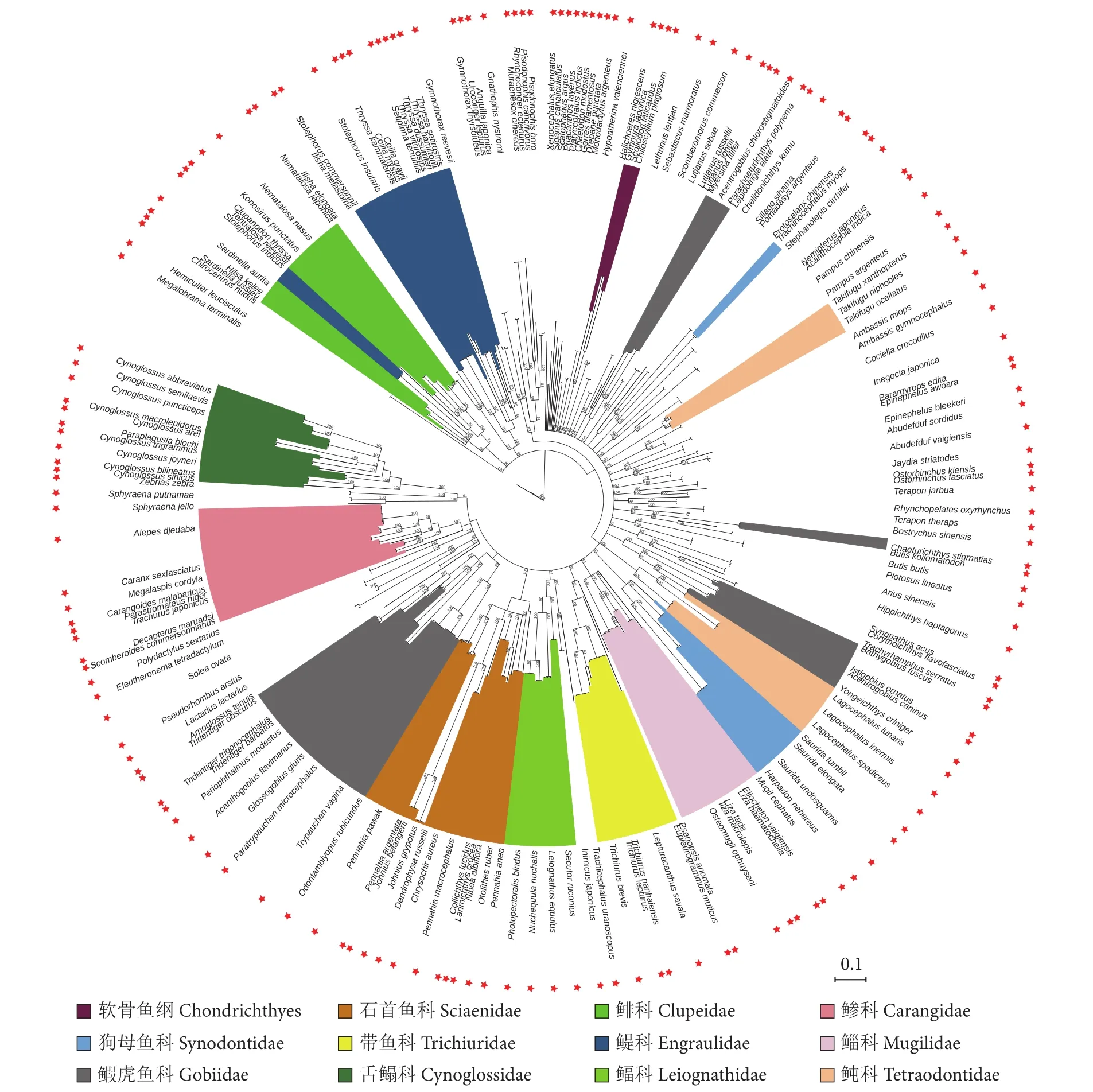

基于COI序列构建的贝叶斯系统发育树见图4,在物种较多的科中,石首鱼科、鲾科、舌鳎科、带鱼科、鲹科、鲻科可各自形成科的单系支,但在鲀科、鳀科、鰕虎鱼科、鲱科、狗母鱼科中个别物种存在互相交叉的现象,与传统分类存在一些分歧。在属水平上,绝大多数同属物种都能各自聚在一起,仅有小公鱼属 (Stolephorus),䱨属 (Terapon)和细棘鰕虎鱼属 (Acentrogobius) 3个属的物种未能聚成独立的小分支。软骨鱼纲的3种物种可以形成一个单系支。当种内先验最大遗传距离P为1.29%时,384条DNA序列根据ABGD分析显示有172个分类单元,与本研究物种数量一致。

图4 基于COI序列构建的系统发育树Fig. 4 Phylogenetic tree based on COI sequence

基于12S rDNA序列构建的贝叶斯系统发育树见图5,在物种较多的科中,带鱼科、舌鳎科、鳀科、鲾科、鲻科、鲀科可各自形成单系支,但在狗母鱼科、鰕虎鱼科、石首鱼科、鲱科、鲹科中聚类效果不明显;软骨鱼纲3种物种可形成一个单系支。在属的水平上,绝大多数同属的物种都能各自聚在一起,仅有细棘鰕虎鱼属、舌鳎属 (Cynoglossus)、蛇鲻属 (Saurida) 和兔头鲀属 (Lagocephalus)4个属未聚成小分支。软骨鱼纲的3种物种可以形成一个单系支。当种内先验最大遗传距离P为1.29%时,375条DNA序列根据ABGD分析显示有166个分类单元,将带鱼和南海带鱼 (T. nanhaiensis) 聚为一个分类单元,大甲鲹 (Megalaspis cordyla) 和六带鲹 (Caranx sexfasciatus) 聚为一个分类单元,弓斑东方鲀 (Takifugu ocellatus)、星点东方鲀 (T. niphobles) 和黄鳍东方鲀 (T. xanthopterus)聚为一个分类单元,翼红娘鱼 (Lepidotrigla alata)和绿鳍鱼 (Chelidonichthys kumu) 聚为一个分类单元,乌鲹 (Parastromateus niger) 和马拉巴若鲹(Carangoides malabaricus) 聚为一个分类单元,剩余161个由单个物种组成,占比93.6%。这些结果说明COI序列能很好地划分鱼类物种,而12S rDNA序列对于少数近缘物种无法有效划分。

图5 基于12S rDNA序列构建的系统发育树Fig. 5 Phylogenetic tree based on 12S rDNA sequence

3 讨论

为了使DNA条形码技术和环境DNA宏条码技术在珠江河口鱼类多样性的研究中得到充分和有效的应用,本研究建立了珠江河口本地鱼类的COI和12S rDNA宏条形码数据库。而本地数据库的有效构建需到达到2个条件[27]:1) 数据库所含物种基本覆盖本地已出现的物种;2) 足够的核苷酸序列特异性来区分密切相关的物种[28]。

3.1 数据库的物种覆盖度

本研究获得172种鱼类物种序列,占珠江河口统计鱼类的91%。李因强[29]研究发现珠江河口鱼类优势种主要为棘头梅童鱼、凤鲚等,以及皮氏叫姑鱼、丽叶鲹等一些常见经济种,本研究已全部包括。剩余16种鱼类未在野外采集到样本,可能是由于本研究的采集方式为底拖网,该方式主要采集底栖鱼类,例如斑点马鲛 (Scomberomorus guttatus)和革似鲹 (Scomberoides tol) 这种上层鱼类很难捕获[30]。另一方面,GenBank数据库和Bold数据库没有详细的数据可供下载,所以没有进行收集。此外这些鱼类在该地区基本属于偶见种、非经济种,对本研究影响不大。在今后的研究中将持续不断地完善数据库。

3.2 COI 条形码在珠江河口鱼类物种鉴定中的适用性

目前已经有多项关于COI条形码在鱼类鉴定的报道。2021年罗纯等[31]使用COI序列研究中日沿海部分鱼类DNA条形码时,其种间与种内平均遗传距离比值为14.81,符合“10×”的阈值规则,可实现物种的高效鉴定;郜星晨和姜伟[32]在2020年使用COI序列建立三峡鱼类DNA条形码数据库时,其种间平均遗传距离为种内的9.38倍,表示COI基因可以作为三峡库区常见鱼类鉴定的有效条形码基因。

本研究中,COI序列种间平均遗传距离是种内的127.7倍,也十分符合“10×”的阈值规则。与上述研究相比,远大于其他研究中的遗传距离比值,这可能由于不同地区鱼类活动范围不同,基因交流不同,所以遗传距离有所差异[33-34]。还有可能就是本实验每种鱼类采样量不足,部分种类COI仅1条,未收集到物种内所有序列差异,导致种内平均遗传距离偏小。此外根据遗传距离频数分布直方图显示COI序列已形成明显的条形码间隙,同时根据ABGD正好将172种鱼类分成172个分类单元,所以COI序列在本研究中具有较好的物种鉴别率,可以满足珠江河口鱼类精准识别的需求。

3.3 12S rDNA 条形码在珠江河口鱼类物种鉴定中的适用性

虽然12S rDNA序列种间平均遗传距离是种内的286.6倍,也十分符合“10×”的阈值规则。但是遗传距离直方图显示,种间遗传距离与种内遗传距离发生了重叠,未形成明显的条形码间隙。此外ABGD将一些近缘物种划分到了同一个分类单元,例如,本研究东方鲀属的3个物种根据ABGD划分为一个分类单元,且黄鳍东方鲀、星点东方鲀与弓斑东方鲀之间的遗传距离介于0.59%~1.2%,在GenBank上相似度高达99%以上,只有2个碱基的差别。因为基因会发生交换和重组,所以即使同一个物种间,12S rDNA序列有时也会存在几个碱基的差异,将导致该类型物种无法区分开来[35]。在Zou等[8]使用12S rDNA序列对南沙湿地的环境DNA研究中,出现了双斑东方鲀 (T. bimaculatus) 和铅点东方鲀 (T. alboplumbeus),与本研究东方鲀属的3个物种也仅有1~3个碱基的差异,所以很有可能会出现低估鱼类多样性的情况。此外在带鱼与南海带鱼两个亚种的区分上,ABGD也将两者划分为一个物种,且两者遗传距离为1.8%,仅有3个碱基的差别,说明12S rDNA序列可能无法对亚种进行区分。在本研究172个鱼类物种中,11个物种存在以上情况,占6.4%,说明12S rDNA序列还是可以用于大部分珠江河口鱼类的种类鉴定。但是在今后的研究中,区分一些近缘种类需特别注意,应当使用COI序列加以验证,并参考当地鱼类名录,调查是否出现过该物种而后加以确认。

综上所述,根据COI序列和12S rDNA序列建立的珠江河口鱼类DNA条形码数据库已经达到数据库建立的两个条件。同时,证明了COI条形码能很好地适用于珠江河口鱼类鉴定,并且论证了线粒体12S rDNA条形码适用于大部分珠江河口鱼类的种类鉴定,但是对少数亲缘关系近的物种可能难以区分,这可能会导致鱼类多样性的低估,在今后的研究中应特别注意此类物种。