数理和谐:明清江南地区建筑小木作比例探析

2022-06-22ChengGuo

■成 果 Cheng Guo

(南京艺术学院设计学院,江苏南京 210013)

比例是研究物体长、宽、高三向维度间的数值关系,彭一刚在《建筑空间组合论》中提出:“任何物体都存在长宽高三个方向的度量,比例即研究这三个方向度量之间的关系。所谓推敲比例,就是指反复比较而寻求出这三者之间最理想的关系”[1]。和谐的比例正如林徽因先生所言,是“增一分则太长,减一分则太短的玄妙”[2]。比例对形式有隐形的控制作用,揭示了形式中艺术与科学的规律。

对比例的探讨是中西方建筑的重要话题,尽管中国古代建筑并未明确提出,北宋《营造法式》、清代《工程做法则例》中鲜有专门论述,但却蕴含在建筑营造的尺寸数据中。比例是在尺寸权衡的基础上,所总结出的规律性的数理比值,进而演变为特定的法则。无论建筑大小、形态如何变化,始终能利用比例对整体和局部形式加以控制,使各部分之间保持和谐的关系。比例可视为一种控制线,勒·柯布西耶(Le Corbusier)曾说:“控制线是一种精神境界的满足,它引导我们去追求巧妙的协调关系,它赋予一个作品以韵律感”。

1 建筑小木作比例与尺寸概述

中国古代木构建筑体系包括“大木作”和“小木作”两部分,大木作指起承重作用的主体结构构件,小木作指非承重的围合、填充构件。大、小木作分法源自北宋李诫《营造法式》,书中以六卷篇幅介绍了小木作制度,约占全书一半,包括门窗、室内隔截类、天花板类、龛橱类等,足见其内容的丰富性和地位的重要性。小木作在清工部《工程做法则例》中称为装修,并以檐柱为界,细分为外檐装修与内檐装修两类。外檐装修指门窗、栏杆等,内檐装修指天花、隔断、楼梯、仙楼、龛橱等。装修在江南吴语中称为装折,计成《园冶》专设“装折”篇。据清末民初苏州香山帮匠师姚承祖所著《营造法原》中记载,依南方香山规例,北宋大、小木作均归大木,但有花作之分,花作即装折,小木作专指器具之类,可见小木作在历史演变中受地域影响,概念有所变化。不过目前学界对小木作的整体认知仍主要延续北宋《营造法式》的界定,并结合木质家具器具,拓展了小木作的概念。介于其丰富的内涵,本文将以建筑小木作为研究对象,探讨营造活动中与之相关的比例关系。

建筑小木作比例以尺寸为基础,尺寸权衡基于模数制展开。从宋代“材分制”,到清代官方大式建筑“斗口制”和小式建筑以檐柱径为测算标准,各部分之间形成相互关联的测算体系。小木作尺寸权衡同建筑空间与大木作息息相关,通常以大木作构件为参照,大木作则以建筑开间、进深尺寸为参照,空间尺寸则以“材”“斗口”“檐柱径”为参照,从而形成环环相扣、秩序井然、连贯统一的折算体系。通过研究建筑空间与大、小木作的尺寸数据可以发现,大至建筑平面深广比、立面比,小至构件截面高宽比,均存在相似的比值,共享特定的比例关系。小木作装修尽管种类繁多,但各类亦遵循相似的比例,具有相通性,因此本文将以最为常见的门窗、隔断与天花为主体加以探讨。

目前学界对建筑小木作比例关系的研究并不多见,主要集中于建筑平面与立面比例,以大木作为主,如王桂祥、陈明达、刘畅、王南等学者对唐宋建筑比例所做的系列研究,但延续至明清的专门研究不多,一般在官方营造则例或匠家典籍的解读中提到,如刘叶桂对姚承祖《营造法原》中的建筑立面构成比例的研究,为解读民间建筑比例提供了参照。与之相比,关于民间小木作比例的专门研究更为少见。本文以明清江南地区建筑小木作为研究对象,参考《营造法原》《园冶》《扬州画舫录》《工段营造录》等文献和原版图样资料,结合实地调研测绘,并参考清代宫苑营造则例中的装修作制度,探讨明清江南地区小木作比例关系,揭示其在延续北方官式建筑规范的基础上,所呈现出的地方特点。需要指出的是,由于小木作与人关系密切,加上自身灵活多变,因此历史遗存较少。目前江南地区小木作的修缮与改造大多延续明清制式,调研将为研究提供实物参考。此外,考察以数量最多的宅园为主体,在遵循制式规范的前提下,体现出更多灵活性,反映了江南地区特色。

2 明清江南地区建筑小木作比例分类

研究明清江南地区建筑小木作比例,将围绕整体比例、构件比例两个方面展开,试图从宏观到微观,对比例进行完整梳理,发现数理规律,并展现变化的可能。

2.1 建筑小木作整体比例

小木作整体比例包含单体与组合体两方面。单体如门窗、隔断中独立个体的比例,为一扇纱隔、一座花罩的高宽比、上下比。组合比例主要指多类小木作组合时,各部分的高宽或上下比。如自地面至枋,立面上中下各部分之间的比值。小木作整体比例同空间关系十分密切,变化较多,通常设定浮动区间,根据情况灵活调整,既不脱离整体规制,又能适应不同环境。

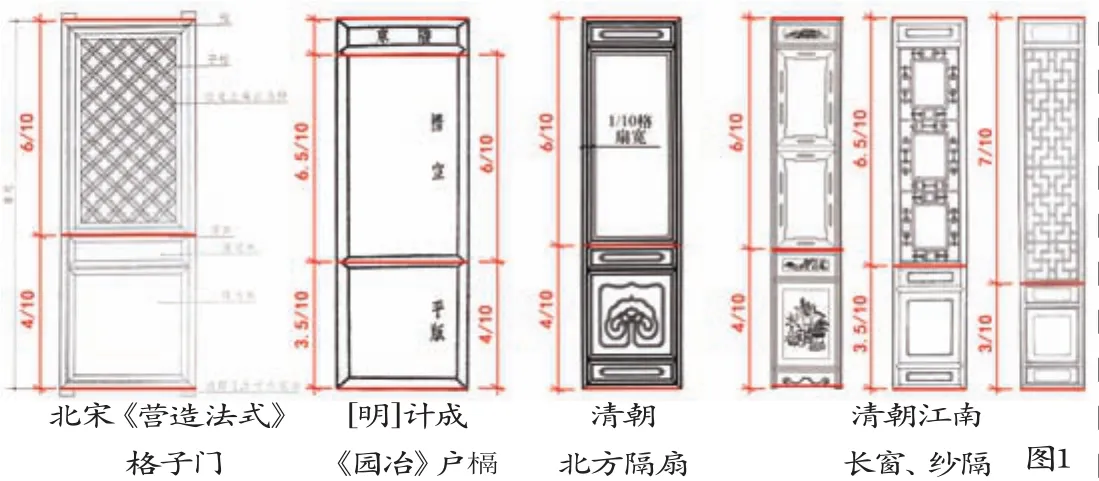

单体比例是小木作个体的自身比例。以门窗、隔断类为例,代表性的长窗、纱隔、屏门宽高比通常维持在1:4至1:6之间,高度以10为计,上下两部分普遍采用六四分位,形成匀称的视觉效果。宽高比同建筑开间与高度关系较大,变化较多,上下比则由来已久几成定式。自北宋《营造法式》中格子门、明代《园冶》户槅,至清代官式建筑中隔扇、江南地区长窗、纱隔,普遍采用“高自枋底至地,以四六分派”[3]的做法。即以边框中横头料中心线为准(北方以抹头上皮为界),往下至地为四,包含中、下夹堂板、裙板;其上为六,包含内心仔和上夹堂板(图1)。北方宫廷建筑内檐装修的营造中使用该比例,据《内檐装修做法》载“凡嵌扇罩腿,俱四六分之,以六成除二抹得花心”[4]。这种比例关系在明清时期应用十分广泛,呈现出程式化的面貌。不过江南地区在实际应用中有所调整,结合明清江南地区图文资料,以及调研活动显示,长窗与纱隔上下比例在6:4的基础上轻微变化,如6:3.5或6:4.5,部分比例达7:3,部分仅5:5,但从整体上看,还是以传统的6:4最为普遍。

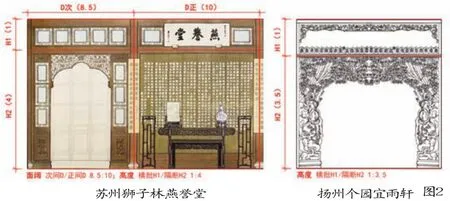

组合比例是小木作单体组合时,整体的上下、宽高比。以屋身立面各部分比例为代表,通常以廊柱或步柱为界,利用上、中、下槛对立面进行划分,分为门窗、隔断、横批等多个部分。空间较低者不设中槛和横批,较高者上槛以上还作多层处理,因此立面上下各部分之比受空间影响较大。对于各部分的安装位置,《扬州画舫录》《工段营造录》中提到门槅“槅以飞檐椽头下皮,与槅扇挂空槛上皮齐,下安槅扇,下槛挂空槛分位,上安横批并替桩分位”“安装槅扇,以廊内穿插枋下皮,与挂空槛下皮齐”[5]`。由此可见,挂空槛(南方称中槛、无中槛则为上槛)是立面上下分位的基准线,同枋、檐高有齐平关系。调研中江南地区中槛以下正间一樘小木作装修的高宽比呈8.5:10上下浮动,变化不大,同檐高与正间面阔之比相近,体现了内外比例的连贯统一性。檐柱高与正间面阔之比是研究中国古代建筑立面比例的一组重要数值,《营造法原》中提到:“将正八折准檐高”,即檐高与正间面阔比为8:10。檐高在江南一般以廊柱高计算,实际应用中多采用8.5:10比例。北方对于两者之比,清工部《工程做法则例》规定“柱高不逾间广”“凡檐柱以面阔十分之八定高”,可见8:10比例在南北方的通用性。它同样影响到北方宫廷建筑中内檐装修的比例上。如基于对故宫室内开间中挂空槛以下几腿罩样本的计算,发现一樘罩的长约宽的1.25倍[6],折算成比例即面阔(长)与高度(宽)之比为10:8。8:10还用于次间面阔与正间之比上,江南地区还采用8.5:10。据《营造法原》记载:“假如正间一丈四尺,两次间一丈二尺”,尽管文中并未直接表明比例,但通过尺寸计算,1.4:1.2约等于1.167,而10:8.5约等于1.176,两者比值十分接近,并且同上述提到的正间小木作中槛以下部分高宽比8.5:10相契合。基于相同的折算对象,次间面阔同廊柱高基本相同,与《营造法原》中“论檐高比例依次间面阔,即是檐高比例”相符[7]。与中槛以下相比,中槛以上横批乃至上槛以上至枋的部分,随空间高度灵活调整。这也导致了整樘隔断上下高度比例变化多样,通常不存在统一固定的比值,这一情况在内檐装修中体现得尤为显著。

以江南各地现存明清时期的宅园厅堂为例,比较调研中平面及室内立面比例时发现:苏州地区厅堂高度适宜,结合天花,一般5m以下,正间立面比大多在8.5:10至9:10之间,中槛以上高度有限。但大型鸳鸯厅(如燕誉堂、林泉耆硕之馆)有所变化,由于空间规模大,室内高度较高,中槛以上部分加大,隔断上下比值趋近(图2)。上海、扬州地区室内多采用露明造,高达6~7m,扬州园林厅堂檐高与正间面阔比近1。从而使上槛以上距枋有相当的距离,这也导致了整樘隔断上下比值更为趋近。比较江南各地调研数据后发现,中槛以下隔断高度一般在3m以内,上部横批高0.3~0.7m,结合上槛以上部分,上下构成1:3至1:7不等的比例关系(表1)。

■图1 长窗、纱隔(格子门、户槅、隔扇)上下比例

■图2 江南园林厅堂空间与隔断比例比较

表1 江南园林厅堂空间与隔断比例

2.2 建筑小木作构件比例

建筑小木作构件比例主要指构件截面高宽比,以及看面宽与进深厚的比值,是微观层面对比例关系的研究,蕴藏在尺寸权衡与折算中。以门窗、隔断、天花的构件为代表,还涉及到一个独立的类型即牌科(斗栱)。各类构件比例存在相通性,同宏观的空间比例、小木作整体比例和谐统一。江南地区常用的比例有8:10、6:4(3:2)、1:2、5:7(图3、表2)。

■图3 构件比例(含姚成祖《营造法原》图版)

表2 江南地区建筑木作常用比例

8:10比例可见于柱梁构件的段围(围径)测算中。《营造法原》中提到梁柱截面尺寸权衡,通常次级构件按主体构件八折,即照主梁柱围径十分之八折算,彰显出主次之分。如廊柱按照步柱八折,山界梁按照大梁八折,荷包梁按轩梁八折等。隔断下槛根据所在柱间位置,按相应枋的十分之八取值:“照步枋,或廊枋,或八折”。8:10比例在北方官式建筑装修中应用十分普遍,体现在上中下槛、抱框这类槛框构件,以及门窗隔断中边梃、抹头的尺寸折算中。槛高为檐柱径十分之八,抱框看面宽为下槛的十分之八,隔断中边梃、抹头厚为槛框厚的十分之八等[8]。需要指出的是,该比例同建筑空间平面与立面比例遥相呼应,印证了大至建筑小至构件,比例关系的相通性。

6:4(3 :2)可见隔断边框构件的断面比例中,长窗、纱隔的边梃、横头料。《营造法原》中记载:“以窗高一丈计,边梃及横头料之看面宽为一寸五分,进深为二寸二分”。基于尺寸计算比值,得出进深与看面比为6:4至6:4.5之间的数值,看面较宽,厚度较窄。该比例亦是长窗、纱隔上下比,从而使窗隔从完整单体到局部构件,比例关系相统一。

2:1主要用于窗隔心仔条与天花中扁作梁的截面比例上,以方料居多。窗隔心仔、挂落芯子一般看面为五分(15mm),深一寸(30mm),厚宽比为2:1。对于冰纹、乱纹等复杂的样式,棂条看面更窄,厚宽比近3:1(图4)。与北方棂条厚宽比4:3(普遍采用8分与6分)相比,江南地区显得更为纤细。天花构件中,《营造法原》提到厅堂中所使用的各类扁作梁(内四界大梁、山界梁、轩梁、荷包梁)截面高宽比均为2:1。

牌科用于等级较高的建筑,包含斗、栱、升等部分,其中斗应用广泛,常见于天花梁架结构中。一般扁作大梁、轩梁梁背置坐斗两个,承拖山界梁、荷包梁。牌科分为五七式与四六式两种,还衍生出双四六式,选用时视进深而定。若轩深七尺以上,用五七式坐斗,可见于船篷轩、鹤胫轩等。一枝香轩由于仅置一个坐斗,因此一般也用五七式。若空间跨度或梁截面有限,则采用四六式。双四六式尺寸最大,见于大规模的建筑中。各类牌科构件比例常用7:5、6:4。《营造法原》载:“五七式,以斗之宽高而命名,为方形,其斗面宽为七寸,高五寸,斗底宽亦为五寸。”“ 高三寸半,厚二寸半。”“升料则以栱料扁作,升高为二寸半,升宽为三寸半。”五七式坐斗高宽比为5:7,栱厚高比、升高宽比为2.5:3.5(5:7)。四六式与双四六式,多数构件采用6:4比例。

3 数理和谐:明清江南地区建筑小木作比例探析

威奥利特·勒·杜克(Viollet-Le-Duc)在《法国建筑通用词典》中解释比例:“比例的意思是整体与局部之间存在着的关系——是合乎逻辑的、必要的关系,同时比例还具有满足理智和眼睛要求的特性”。这里指出比例不仅应该科学合理,符合结构要求,还需带来视觉美感。这就对比例关系的设定提出了多方要求,既要考虑到技术理性层面,又要兼顾审美感性层面。

3.1 比例与结构合宜

合理的比例关系是对结构力学的充分考量,这在明清江南大小木作构件的截面比例上体现得尤为显著,展现出古人对用材、结构和坚固性的深入思考。

尽管古代并无力学的实证,但依靠现代结构力学对荷载的分析,如果按矩形料的边缘最大应力σmax=6M/bh2(M为弯矩,b为宽度,h为高度)来分析,提高h值对增强构件的抗弯力是十分有利的[9]。潘谷西教授提到唐宋时期构件断面比通常为3:2,唐代后期山西五台山南禅寺大殿和佛光寺大殿的木构架中栱、枋断面已接近3:2。北宋“材分制”中所列八等材,高宽比均为3:2。这种比例关系易于分辨木材的两个不同面,便于施工。明清时期,建筑中方木构件的高宽比值不断增大,江南地区在3:2的基础上延伸出2:1甚至差额更大的比值。从结构上看,比《营造法式》所定断面似乎更为合理,力学性能更为优化。这是由于“材”作为矩形料,唐宋时期主要用于枋、串等连接性构件,非主体受弯构件,因此提高截面高度并没有太大意义。明清时期,由于木材资源日益匮乏,能用于主体结构的大料日趋减少,江南地区便采用方料拼合梁,替代圆木整料成为屋顶的主体用材。作为主要的承重构件,提高方形扁作梁的截面高度,便对结构产生了重要影响。此外,小木作中如纱隔心仔和挂落芯子,厚度与看面比值通常为2:1,特定纹样差值更大。这种做法既符合结构要求,又能节约材料,还能形成纤细精巧的效果,充分彰显出江南地区的营造智慧。

除了考虑到结构因素,材料也是关乎比例取值的一个隐性因素。《庄子》曰:“物各有性,性各有极”,材料因属性不同,适用的情景不一[10]。明清江南轩式天花大多使用弯椽,用料须依直椽加厚。向上拱起时椽高有一定限制,在曲势范围上,《营造法原》指出:“弯椽提高以界深加一为度,过高木纹易裂”,说明考虑到材料属性,顶界之椽上弯弧度为顶界深的十分之一,充分体现了材料对样式的影响。

3.2 比例与功能合宜

与大木作相比,小木作同空间使用者的关系更为密切,比例关系中需纳入较多功能性考量。如长窗、纱隔上下两部分比例会打破常规的6:4限制,根据采光需要加以灵活调整。明代计成在《园冶》“长槅”中指出:“古之棂板,分位定于四、六者,观之不亮。依时制,或棂之七、八,版之二、三之间”。文中从功能使用的角度,对传统户槅上下六四分位提出了质疑,认为该固定比例限制了采光。因此不应恪守规制,需依时制,提高长槅上部槅心的长度。上下比可采用7:3、8:2,改善户槅采光,更好地满足功能使用。参考图文资料和调研结果,江南地区比例确实较为灵活,部分与计成所言相近。对于实用的追求是明清江南文人的普遍思想,大至建筑、装折,小至家具、器用,一脉相承。如明代沈春泽在文震亨《长物志》序中提到家具设计应“精而便,简而裁”的思想[11]。

此外,小木作中内檐装修的尺寸与比例,还需考虑到家具等其他物件的尺寸,力求物与物之间形成和谐的比例关系。计成指出若户槅上部棂空增高,下部平板在降低的过程中,应以桌几尺寸为参照,高度“约桌几之平高,再高四五寸者为限”[12]。说明小木作尺寸、比例与家具的密切关系,彰显出整体设计意识。计成对常规户槅比例进行反思,对旧制加以调整,反映出江南地区务实、灵活的思想特点。

3.3 比例符合审美需求

和谐的比例可以带来美感,古希腊毕达哥拉斯(Pythagoras)认为美即是“数”的和谐,亚里士多德(Aristotle)也说:“美是由度量和秩序所组成的”。古希腊黄金分割比值0.618,揭示了美具有规律性。该观念为古罗马、文艺复兴建筑师所传承,对西方建筑产生了深远影响。阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti)认为建筑“无疑地应该受艺术和比例的一些确切的规则的制约”“美要符合于和谐所要求的严格数字”[13]。

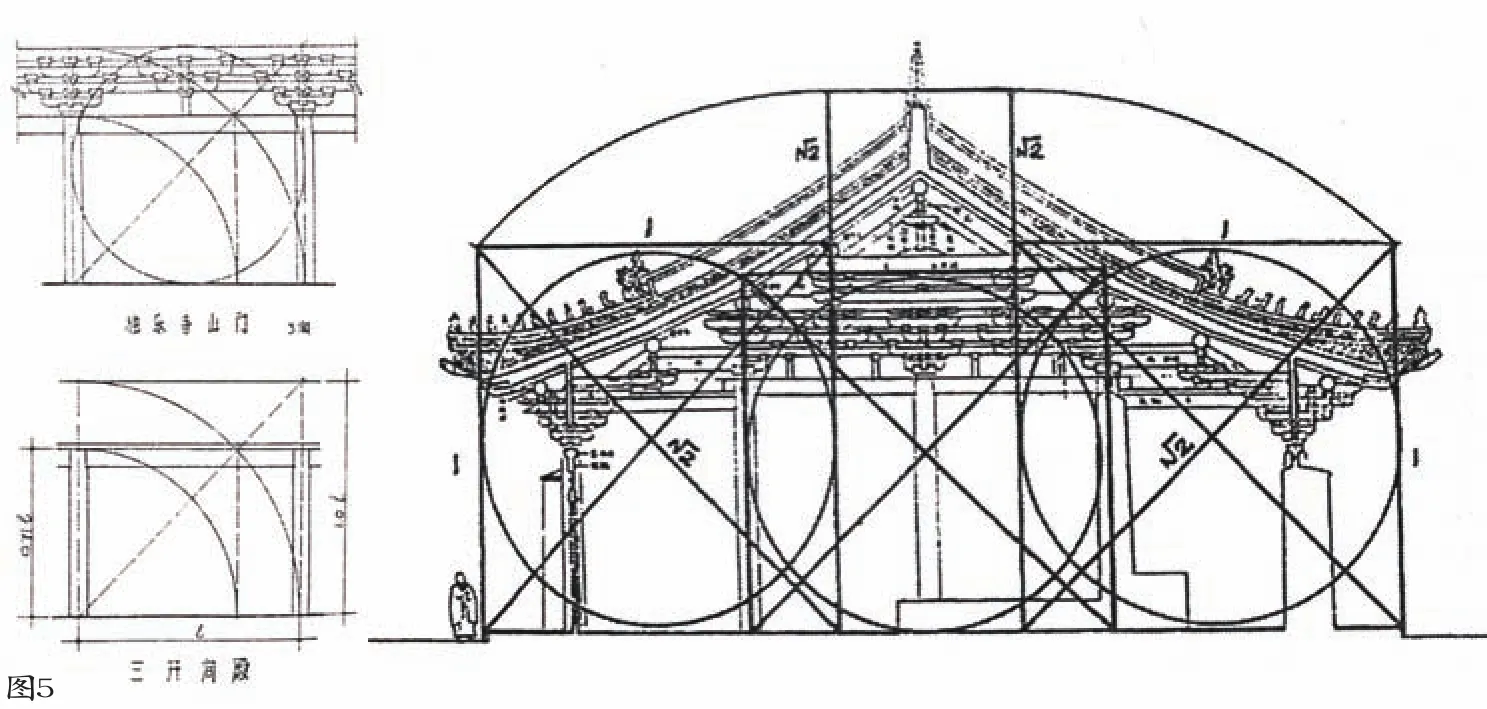

中国古人在音律中发现了美的几何数理关系。音乐中十二律,以发声体长短区分声音高低。其中居十二律首黄钟律,与居中间第七律蕤宾律间的长度之比,相当接近:1。受乐律启发,律首黄钟律促成了律尺的出现,从而将音乐中抽象数理关系转化为具体的尺寸。对古代乐律的研究可发现,和谐优美的音乐中蕴含着:1的比例关系,该比例也是中国古代城市规划、建筑组群布局、单体建筑设计中运用最广泛的构图比例之一。王贵祥教授在研究大量唐宋殿堂建筑平面与立面尺寸比例的过程中,提到应用极为广泛(图5),涵盖柱檐比、平面深广比、立面构图间广与柱高比等[14],如五台山佛光寺大殿的立面、平面比例,营造出符合视觉美感的形式。

■图4 心仔纹样

■图5 唐宋建筑立面比例与剖面比例中的

3.4 比例便于求取营造

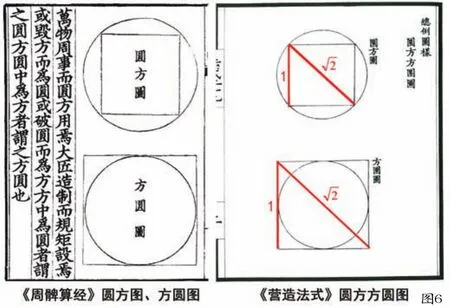

■图6 圆方图、方圆图

对于5:7比例,明清江南工匠中素有“方五斜七,妙言双关”[17]之说,意即正方形边长为5,对角线为7。该营造口诀相当便捷,可快速、准确地制作多边形窗,以及纱隔、花窗中冰纹等倾斜的心仔样式。

3.5 比例彰显文化内涵

“方圆相涵”涉及到中国古代文化史上方圆问题,蕴含着“天地人”和谐统一的文化内涵,浓缩着古人“天覆地载”的宇宙观,基于方圆求取的数值比例堪称“天地之和比”。在传统文化中,方圆象征天地、人伦的形态与秩序,《周髀算经》“方属地,圆属天。”《周易》“乾为天,为圆,为君为父。坤为地,为母,为方。”《淮南子》“天道曰圆,地道曰方”。天圆地方、象天法地的宇宙观广泛用于城市规划与建筑中,如古代明堂便采用“上圆下方”或“外圆内方”的平面布局,《桓谭新论》载“王者造明堂,上圆下方,以象天地。”明清小木作中藻井也采用方圆相涵的形态,天花以圆形象征苍穹。

“规矩方圆”还映射着社会秩序,由此产生的和谐比例也存在于人与物之间。李约瑟在《中国科学技术史》中说:“整个中国建筑都是依照标准模数和各种绝对尺寸的模数设计的,从来不会与人本身不成比例。不论建筑物的大小如何,都能保证有正确的比例,同时保持着互相间的和谐。”模数制颁行之初便是管理用料、指导营造,维护等级规范,其中便蕴含着人与空间、人与社会和谐的理念。中国古代建筑在规模上秉持“适形而止”的观念,即尺寸设定适于人的身份和功能。《礼记·礼器》规定:“天子之堂九尺,诸侯七尺,大夫五尺,士三尺。”间接反映出9:7:5:3的空间比例关系,体现出与人身份相宜的思想。

4 结语

明清江南地区建筑小木作遵循特定的比例关系,同建筑空间与大木作构件的比例密切相关,构成了内外连贯、和谐统一的比值系统。参照建筑比例的研究方法,通过梳理与小木作相关的整体比例、构件比例,从宏观到微观,归纳出8:10、6:4(3:2)、2:1、5:7这几组常用的比例,总结出数理关系的规律。梳理过程中一方面融入同北方官式建筑装修的比较,凸显江南地区的特色;另一方面关注到江南各地差异,并探究比例的变与不变,展现营造的灵活性。明清江南地区小木作比例具有“数理和谐”的特点,不仅体现在与结构、功能的合宜上,还从中引申出近似的:1、:2等比例,具有潜在的美学规律,符合审美需求。以上比例便于求取营造,部分基于方圆作图生成,其中蕴含着深厚的文化内涵。和谐的比例揭示了古代科学与美学结合、天地人和谐统一的整体追求。对江南建筑小木作比例关系的探讨,一方面展现出地域性小木作的丰富内涵,凸显其价值,改善目前学界“重大木,轻小木”的现状;另一方面旨从显性表征分析走向隐性规律探索,解读形式背后的理性逻辑,为地域性传统建筑研究提供参考。