基于文献计量分析的蛹虫草研究进展

2022-06-20李文昭隋常玲尹明智张家臣

李文昭 ,颜 雄 *,隋常玲 ,尹明智 ,张家臣 ,周 利

(1.遵义师范学院,贵州 遵义 563006;2.贵州省黔北资源与环境特色重点实验室,贵州 遵义 563006;3.贵州正黔门大健康产业有限公司,贵州 遵义 563006;)

蛹虫草又称北虫草、北冬虫夏草,是虫草属的模式菌[1]。蛹虫草与冬虫夏草是同属异种,因此两者的成分和药理非常接近[2]。蛹虫草具有核苷类化合物、虫草多糖、虫草酸和甾醇类、蛋白质和氨基酸、超氧化物歧化酶和醚提取物等对人体有益的化学成分,具备一定的抗肿瘤、免疫调节、抗疲劳与抗氧化、抗病毒与抑菌、抗炎和治疗糖尿病等药理作用[3]。野生蛹虫草主要分布于我国辽宁、福建、广西、甘肃等10多个省(市)、自治区,由于野生冬虫夏草目前已成为比较稀缺的资源,而市场的需求量比较大,因此近年来人们对蛹虫草的人工栽培、改良及其加工产品进行了研发,以期人工栽培的蛹虫草能成为冬虫夏草的理想代用品。本文采用文献计量学统计方法,从年度发文量、作者发文量、被引次数排名前10 的文献分布等角度,对蛹虫草领域近20年发表的学术论文进行统计,分析蛹虫草的研究进展。

1 材料与方法

1.1 数据源

以中国知网(CNKI)的中国学术期刊文献数据库为统计源,数据源仅包括中文文献。为保证蛹虫草领域数据的科学和严谨,限制本次检索范围为基础科学、农业科技、医药卫生科技、工程科技I 辑。

1.2 检索方法

选取专业检索方式,输入SU='蛹虫草'为主题进行检索。时间范围选择2001年1月1日到2020年12月31日。

1.3 数据分析

共检索到 2001—2020年蛹虫草相关文献1 822 篇,将其中的访谈、通知、广告、会议等非学术类期刊和无关的论文剔除后,最终获得与蛹虫草相关的1 811 篇有效论文作为研究对象,将其作者、来源、发表时间、作者单位等数据导出进行可视化分析。

2 结果与分析

2.1年度发文量分布

2001—2020年蛹虫草研究文献的年度发文量分布情况如图1 所示。20年共收集相关文献1 811篇,发文量的趋势共分为2个阶段,2001—2007年处于探索发展阶段,年度发文量为22~64 篇;而2008—2020年为高速发展阶段,年度发文量均在90篇以上,占到总发文量的83%,此阶段的相关研究明显加快,增长趋势加强,虽然个别年份发生起伏,但有10年均超过100 篇,其中2011年和2013年发表论文最多,均为133 篇,达到了2001年的6 倍,说明2008年以后,随着我国经济的高速发展和人民生活水平的不断提高,人民对健康的需求和重视也日益增加,健康中国的理念深入人心,尤其是2009年,国家卫生部将蛹虫草子实体批准为新食品原料,自此开启了蛹虫草在保健食品以及普通食品中的合法应用。国内对蛹虫草领域的重视程度日益加强,相应的蛹虫草栽培及其产品加工行业发展速度也在加快。

图1年度发文量分布

2.2 作者发文量分布

对2001—2020年间蛹虫草相关领域的第一作者发文量进行了分析,检索到第一作者共计1 255人,分别发表了1~14 篇论文,其中,发表了1 篇和2 篇的论文作者人数分别为969 人和183 人,占总文献量73.7%(表1)。发文量最多的前8 位作者见表2,这8 位作者共发表论文81 篇,仅占总文献量4.5%,说明蛹虫草研究队伍比较广泛。发文量前3 位的分别为温鲁(14 篇)、方华舟(13 篇)、林群英(10篇),均发表了10 篇以上论文,主要的研究方向为活性成分的测定和分析[4-8]、蛹虫草的菌种研究[9-10]、蛹虫草的人工栽培[11-12]等。

表1 作者发文量分布

表2 发文量最多的8 位作者

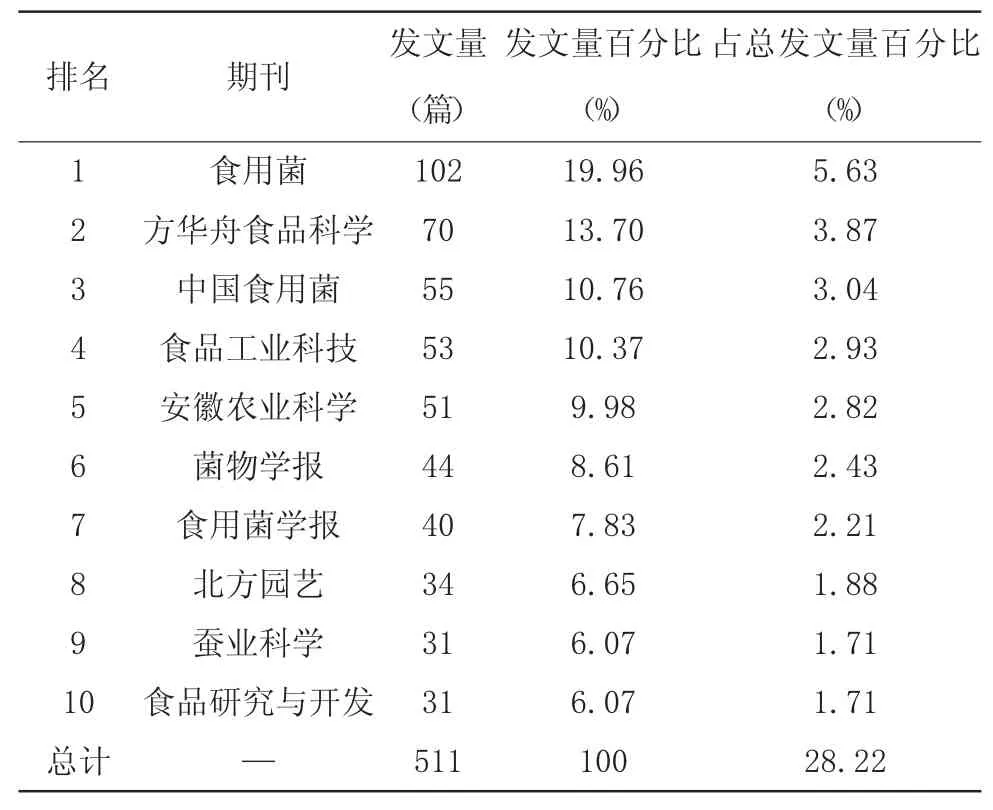

2.3 主要期刊发文量分布

发文期刊是指出版学术论文的期刊,对该领域相关刊物进行统计分析可以在一定程度上显示该领域的重要出版物,有利于科研人员有针对性地阅读[13]。从表3可以看出,排名前10 的期刊发文量均在30 篇以上,共发文511 篇,占总发文量的28.22%。排名前三的分别是食用菌、食品科学和中国食用菌,其中发文量最多的是食用菌(102 篇),发文量超过了100 篇,占前10 发文量的19.96%,占总发文量的5.63%。有7 种期刊与“食品”“食用菌”相关,说明蛹虫草作为人工培植的菌种,受到食品行业较多的关注。

表3 居前10 名主要期刊发文量分布

2.4 主要发文机构分布

2001—2020年间我国发表关于蛹虫草论文居前10 的机构如表4 所示。10 所机构共刊载论文263篇,为文献总数的14.5%,说明关注蛹虫草领域的机构较为集中。发文量排名前三的分别是贵州大学(35篇)、徐州工学院(35 篇)、沈阳农业大学(34 篇)。其中,涉及的农林院校共有4 所,说明该类型院校在蛹虫草领域的研究人员较多。淮阴师范学院、荆楚理工学院、吉林大学等师范类、理工类和综合型高校对蛹虫草领域均有研究,说明蛹虫草受到多个类型高校的关注。

表4 居前10 的发文量机构

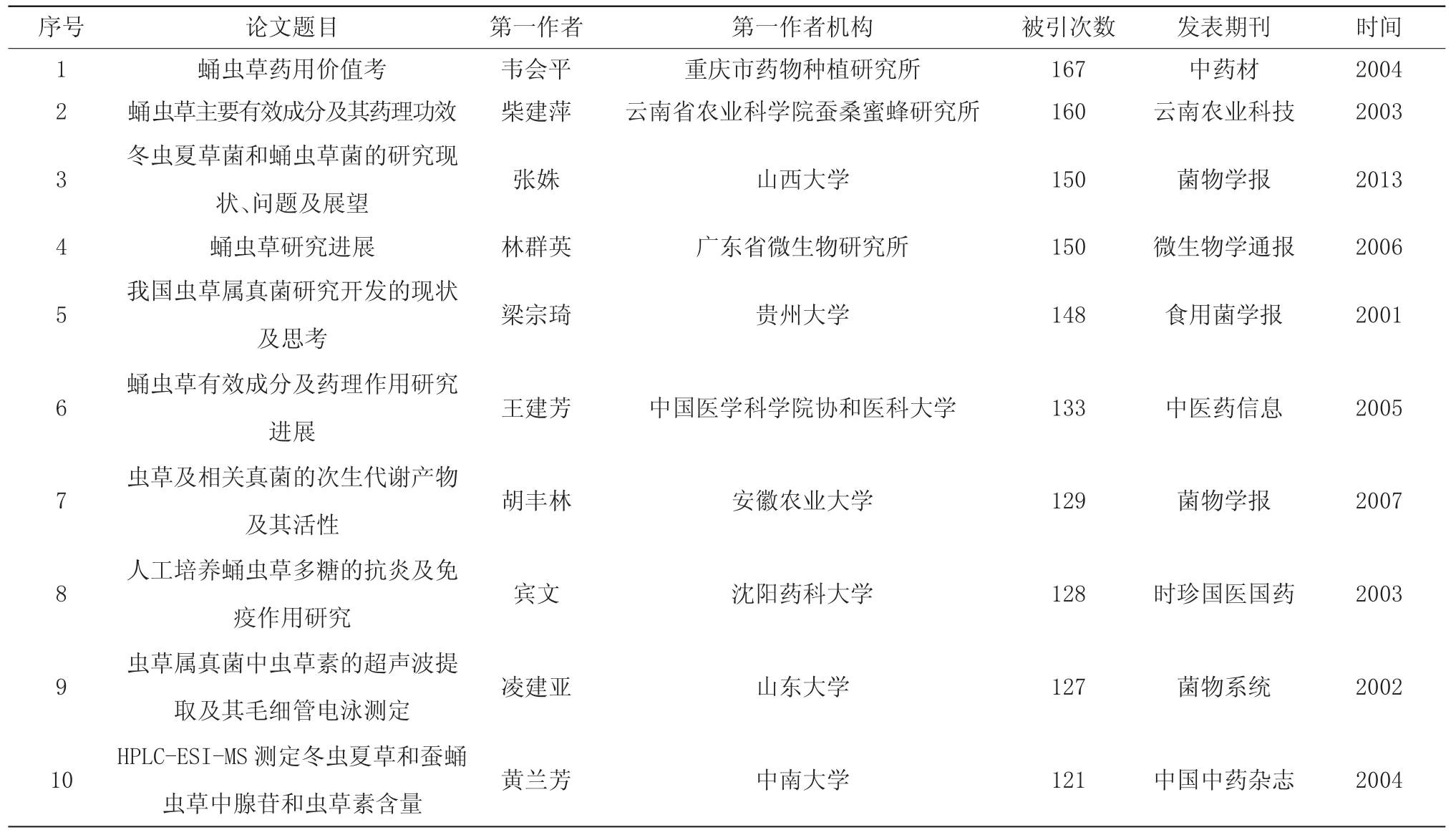

2.5 被引次数排名前10 的文献分布

被引次数能反映蛹虫草领域的关注度和发表论文的质量。我国蛹虫草领域被引用频次排名前10 的论文情况如表5 所示,这10 篇论文分别分布在9 种期刊上,被引频次最高的前3 篇论文[14-16]分别刊登在中药材、云南农业科技、菌物学报和微生物学通报(并列第三)。其中,被引频次最高为167次,排名第10 的被引了121次。大部分的高被引文献主要发表在中药和菌类相关的刊物上,被引的论文主要研究领域集中关注了药用价值、药理作用和虫草素等领域。

表5 我国蛹虫草领域被引用频次排名前10 的论文情况

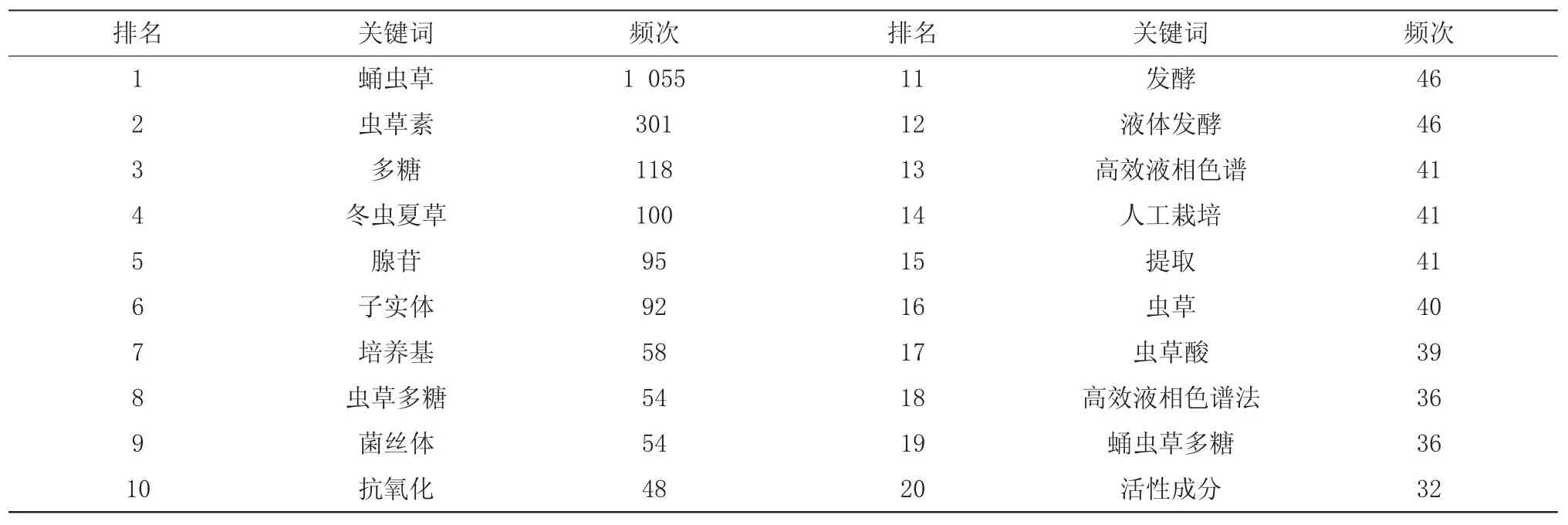

2.6 高频关键词分布

关键词是作者对文章的高度概括和用来显示文献核心内容的词语,可以快速掌握相关领域的关注热点和发展趋势。本文对1 811 篇文献的关键词进行统计分析,排名前20 的高频关键词如表6 所示。其中,排名前3 的关键词分别是蛹虫草、虫草素、多糖,说明虫草素和多糖是蛹虫草中研究较多的营养成分。蛹虫草多采用液体发酵的培养模式。抗氧化的频次为48,说明蛹虫草的抗氧化功能是很重要的药用功能。高效液相色谱法是蛹虫草养分含量主要的测定方法。

表6 居前20 的高频关键词分布

3 结论

通过对2001—2020年期间我国蛹虫草领域的1 811 篇论文进行文献计量分析,20年来该领域的研究飞速发展,从发文量来看共分为2个阶段,其中2001—2007年处于探索发展阶段,2008—2020年为高速发展阶段。随着国内对蛹虫草栽培及其加工行业的重视,近10年的发文量均在100 篇左右;蛹虫草相关领域文献的第一作者共计1 255 人,发表了1 篇和2 篇的论文作者人数占总文献量73.7%,说明蛹虫草研究队伍比较广泛,发文量前3 位的分别为温鲁、方华舟、林群英,主要的研究方向为活性成分的测定和分析、蛹虫草的菌种研究、蛹虫草的人工栽培等;发文量排名前3 的分别是食用菌、食品科学和中国食用菌,有7 种期刊与“食品”“食用菌”相关;发文量机构排名前3 的分别是贵州大学(35 篇)、徐州工学院(35 篇)、沈阳农业大学(34 篇);发表在中药和菌类相关刊物上蛹虫草论文引用率较高。随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,人民对健康的需求和重视也日益增加,因此高被引论文集中关注了蛹虫草的药用价值、药理作用和虫草素等领域;高效液相色谱法是蛹虫草养分含量主要的测定方法,虫草素和多糖是蛹虫草中研究较多的营养成分。以上研究结果可为蛹虫草领域的下一步研究提供科学依据。