未来城市实践区建设背景下之江地区防洪排涝格局优化研究

2022-06-17胡仕源李红仙郑芙蓉

胡仕源,李红仙,郑芙蓉,金 凯

(浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司,浙江 杭州 310002)

1 研究背景

之江地区东南面濒临钱塘江、富春江,西北侧群山环绕,与西湖区的运西地区隔山相望,总面积156.39km2,域内河流属钱塘江流域,位于钱塘江感潮河段,受自然地理、水文气象及社会经济等多种因素影响,区域洪涝灾害频发,尤以转塘街道为甚,2007年“罗莎”台风期间,转塘街道积水严重,普遍积水深达0.3~1.0m,给区域造成严重的经济损失。

2018年,杭州市提出在钱塘江、富春江、浦阳江的交汇处(简称“三江汇”)开展未来城市实践,承担杭州面向生态文明、面向未来,贡献“杭州样本”的全新展示窗口的重要使命。在打造世界级滨水景观的要求下,区域现状内部河网排涝体系及沿江口门建筑物布局更加难以适应区域经济社会高质量发展的需求。为有效减轻洪涝灾害可能造成的巨大损失,确保人民财产安全和经济社会可持续发展,很有必要开展之江地区防洪排涝格局优化研究,为三江汇未来城市实践区的建设提供水利基础支撑。研究成果可为解决类似城市防洪排涝问题提供参考。

2 排涝现状及存在的问题

近年来随着区域内铜鉴湖调蓄区工程、四号浦河道整治、团结浦清淤、三号浦闸前段河道整治,以及新开陈家河和梧桐河等工程的实施,区域防洪排涝能力得到逐步提升,防洪排涝体系基本遵循“上蓄、中疏、下排”的原则。但在实际运行中,依然存在着以下问题。

(1)排涝闸规模与河道不匹配,影响排涝效果。根据水闸工程建设的实践经验,参照SL 256—2016《水闸设计规范》中推荐的大中型水闸工程闸室净宽与河道宽度的比值,一般取值为0.60~0.85。目前区域内有九溪闸、四五排涝闸、赤通浦闸和白茅湖闸等4座中型水闸,闸室净宽与上游河道宽度比值为0.31~0.50,水闸明显规模偏小。区域沿江口门处还散落布置有7座小型水闸,排涝流量仅为18.81m3/s。与此同时,现状还存在部分建筑物挤占河道水面的,种种因素直接限制和削弱了区域涝水外排能力。

(2)内部河网淤积严重,同时存在卡口段。目前,区域内部河网并未系统地开展河道整治工程,部分河道规模不足且淤积较为严重,同时区域内部还存在多处卡口段,造成河网水流不畅,导致洪水期河道蓄洪排涝能力降低,造成内涝。

(3)城市下垫面改变,河网调蓄能力降低。随着之江地区功能定位的不断提升,城市建设范围不断扩张,部分河道水面被填埋,同时原有鱼塘与农作物种植区转变为城市建设用地,区域调蓄容积不断压缩,直接降低了平原河网的调蓄能力,增加了城市内涝的风险。

3 排涝格局优化调整方案

基于区域防洪排涝现状存在的问题,在原之江地区水利综合规划基础上,对防洪排涝格局进行适当优化与调整,采取内部河道系统整治、优化沿江口门建筑物布局等措施,系统地提高区域防洪排涝能力,有效解决区域内涝问题。

3.1 加大内部河网整治力度,提高河道行洪排涝能力

根据区域防洪排涝需要,加快实施上泗沿山河、二号浦、三号浦、四号浦、卫星浦等主要骨干及排水河道整治和疏浚工程,充分发挥沿江排涝水闸的排涝效率。在原之江地区水利综合规划推荐工程的基础上,新开北塘河1.1km,宽度15m,沟通新淀山浦河珊瑚沙河;新开沿江河2.7km,沟通四号浦北段、六号浦、八一浦与卫星浦,结合钱塘江临江景观带建设,控制最小河宽10m;取消老沙浦,扩大东青浦规模,由原规划河宽10~11m调整为15m,并往东延伸与九号浦连通,长度约1.0km。

3.2 优化沿江口门建筑物布局,提高区块外排与泄洪能力

结合未来城市实践区建设及钱塘江高标准海塘建设要求,对沿江口门布局与规模进行优化调整,扩建三阳闸,由现状2孔×3.25m扩宽至2孔×4m,排涝流量增加至10m3/s,四号浦闸由1孔×2m扩宽至1孔×4m,排涝流量由3m3/s增加至9m3/s,新渡埠闸由1孔×2.5m扩宽至1孔×4m,排涝流量由2m3/s增加至8m3/s;新建龙潭泵站,排涝流量8m3/s,扩大赤通浦泵站,排涝流量由40.5m3/s增加至54m3/s;取消小江闸、八一浦闸和小沟闸;拆除金家弄、张家埭、白鸟等9座沿江机埠,扩建吴家盘头、老坎盘头机埠,大刀沙、老盘头机埠维持现状规模不变;实施九溪闸外移扩建。

4 模型构建与实施效果

4.1 计算方法

根据之江地区河道纵横、水利设施形式多样的特点,计算采用一维非恒定流数学模型。计算模型考虑了平原河流、桥梁、水闸等工程对洪流演进的影响,逐时计算河网的洪水过程。

一维非恒定流模型的基本方程为圣维南偏微分方程组:

(1)

(2)

式中,z、Q、F、v、K—某一时刻在某一空间位置断面的水位、流量、相应过水断面积、断面平均流速、流量模数;q—单位河长旁侧入流量;g—重力加速度。

4.2 排涝标准

根据《之江地区水利综合规划》,之江地区的排涝标准确定为20年一遇。

4.3 模型概化

模型涉及之江地区内所有河道,主干排涝河道有上泗沿山河、团结浦、卫星浦、二号浦、三号浦、四号浦、周浦沿山南渠等。模型计算截取160个计算断面、85条河道、18水位边界、29个河汊、28个闸汊、依据城建规划不同的土地类型设置17个排水区间(概化湖泊)。

4.4 模型率定与验证

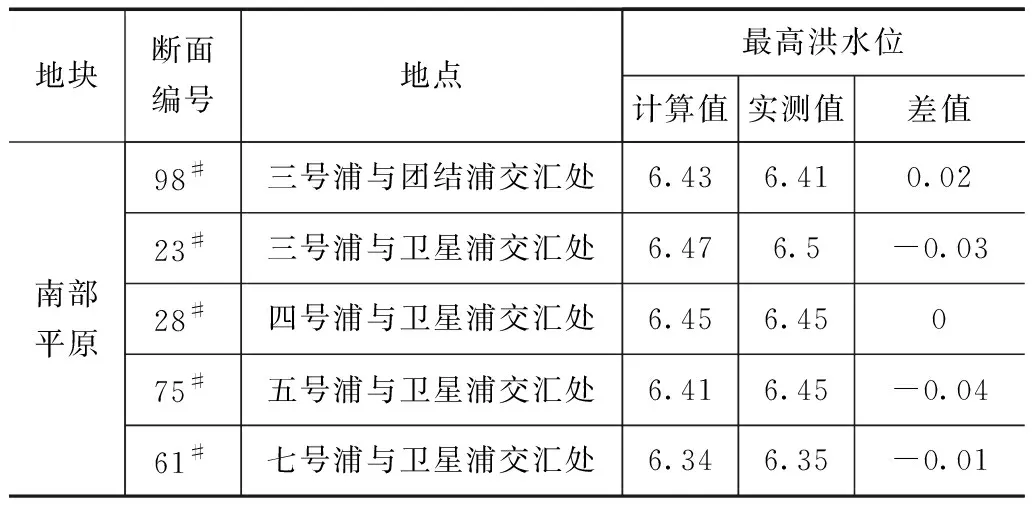

通过分析流域历年来发生的暴雨洪水情况,并遵循选择发生时间相对较近的原则,选择“19960630”和“2007年16号台风(罗莎)”的2场洪水作为验证洪水,分别见表1和表2。

表1 “19960630”洪水验证计算成果表 单位:m

表2 “2007年16号台风(罗莎)“洪水验证计算成果表 单位:m

由表1—2可以看出,“19960630“洪水最高洪水位计算值与调查值基本相符,误差0~0.04m;“2007年16号台风(罗莎)”洪水最高洪水位计算值与调查值误差也在0~0.04m之间,其中上泗沿山河上游山洪带来的杂物堵塞了跨河桥洞,二轻浦下游水位达7.92m,本模型计算值为7.91m,甚为接近。

上述成果说明本次采用的水利计算方法和拟定的参数是合理的,可用于方案计算。

4.5 实施效果

本次调整推荐工程实施后,北部山区河道20年一遇洪水位整体降低0.37~1.0m,效果显著,大大减轻了区块排涝压力;南部平原河道20年一遇洪水位整体降低0~0.08m,有效缓解了区块排涝压力,局部地区河道洪水位升高0.02~0.04m,在地面高程达到规划高程的情况下,对区域排涝效益影响有限,南部平原整体防洪排涝标准达到规划要求。

工程实施后区域最高洪水位比较见表3。

表3 工程实施后区域最高洪水位比较表(20年一遇) 单位:m

5 结论

根据上述防洪排涝格局调整方案研究分析,在原之江地区水利综合规划推荐防洪排涝工程基础上,系统地开展内部水系综合整治和沿江口门建筑物综合提升改造工程,能够更加高效地发挥排涝闸的排涝功能,提高排涝效率和区域防洪减灾能力,较好地满足未来城市实践区建设对水利提出的更高要求,同时可为其他地区解决类似防洪排涝问题提供参考。但由于提出的新开河道、闸站扩建等项目涉及用地需求,本次暂未考虑用地限制情况,在具体工程设计过程中,应与区域控规等专项规划充分衔接,确保用地控制需求,更好地推动项目落地,保障区域防洪安全。