基于卫星定位技术的输电杆塔倾斜监测方法研究

2022-06-15张栋翔

汪 鹏,王 宇,张栋翔,祝 金,刘 轩

(内蒙古电力科学研究院,内蒙古呼和浩特 010020)

卫星定位是以卫星设备作为主要取样结构的精准定位技术,能够较好地克服传统定位方法精度低、实时性差、导航能力弱的问题,可在特定空间环境中,为系统主机提供准确的可参考信息。一个完整的卫星定位系统需同时包含空间、地面、设备等多个组成部分。其中,空间部分位于飞行设备结构之上,可在日常飞行过程中,对区域环境的地面信息进行考察与记录[1]。地面部分也叫地表基站,负责为飞行结构提供可参考的飞行数据信息,并可接收飞行设备反馈回来的信息文件。设备部分则直接由多个相互关联的应用主机构成。

输电杆塔是电网架空线路的支撑点,包含一根输电杆塔配电网的被称为单回路输电网络,包含两根及两根以上输电杆塔的配电网被称为多回路输电网络[2]。在输电回路网络中,由于输电杆塔的倾斜问题,易导致电网稳定运行能力的持续下降。为避免上述情况的发生,传统伪卫星监测手段在载波定位差分定位模型的支持下,获得准确的卫星信号输出观测值,再通过卡尔曼滤波算法,计算输电网络主机所能承担的电子量。然而该方法并不能对大面积停电现象进行有效抑制,其实际应用能力依然难以达到理想化的水平标准。

为解决该问题,提出基于卫星定位技术的新型输电杆塔倾斜监测方法,通过GPS 节点协调的方式,确定输电网络的同步时钟模式,再借助位移载荷量的计算结果,对相关监测系数进行标定处理。

1 卫星定位技术的非线性问题

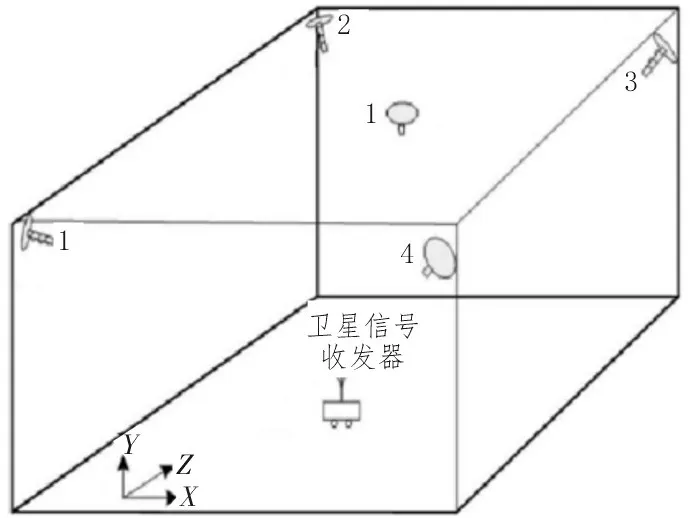

1.1 GPS节点协调

GPS 节点协调可根据卫星信号收发器所处的实际位置,对相关定位节点进行实时规划,从而使地面基站主机能够获得准确的卫星定位信息,以控制输电杆塔的实际倾斜程度[3-4]。在输配电网络中,卫星信号收发器所处位置始终为固定、不可变的。而在一个配电网络环境中,则可同时存在多个GPS 节点,这些节点对象可在反馈信道的作用下,建立与收发器设备间的应用连接,且在该过程中,输电监测信号可在X、Y、Z轴3 个方向上共同传输,最终哪个方向上的输电信号位移量最为明显,则该方向即为输电杆塔的实际倾斜方向,该方向上的位移变化量即为输电杆塔的实际倾斜量。

图1 GPS节点协调原理

1.2 同步时钟模式

输电杆塔倾斜监测方法的同步时钟模式由GPS节点、卫星信号发射端两部分共同组成,可为地面基站主机提供准确的定位系数修正结果,在已知标准时钟周期结果的情况下,对实际倾斜角度监测时长进行初步估计[5]。与传统伪卫星监测方法不同,基于卫星定位技术的同步时钟模式需要一个主监控站和多个次级信号监测站,前者能够准确记录输电杆塔在单位时间内的倾斜作用趋势,后者则能够根据记录数据,生成完整的监测信息记录。并可在卫星信道组织的作用下,将这些文件信息反馈至下级电网应用设备元件中[6-7]。设β代表配电网络环境中的GPS 节点协调系数,χ代表卫星输出信号的定位项指标,联立上述物理量,可将输电杆塔倾斜监测方法的同步时钟模式定义为:

式中,代表配电卫星信号的输出均值量,φ代表卫星输出信号的定位特征值,y代表输电杆塔的倾斜权限量。

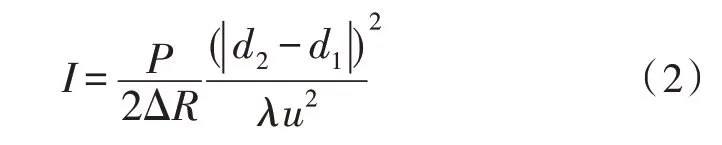

1.3 定位精度因子

在输配电网络的卫星定位过程中,卫星信号收发器布局是最重要的一个环节,会影响主机对于输电杆塔倾斜角度的最终判定结果。较差的卫星布局形状能够放大定位主机与信号收发器间的测距误差值,最后造成监测误差值的持续增大。定位精度因子可用来评价卫星信号收发器的几何分布情况,且由于精度衰减因子及误差放大倍数的影响,GPS 节点调试误差也能在一定程度上反映定位精度因子的误差量,该项物理系数的水平也会随卫星信号收发器所处位置的改变而发生变化[8-9]。当定位精度因子较小时,最终计算所得的输电杆塔倾斜角度监测误差值也相对较小,反之则相对较大。设ΔR代表单位时间内的配电变化量,d1、d2分别代表两个不同的配电量传输时长,联立式(1),可将输电杆塔倾斜监测方法的定位精度因子表示为:

其中,λ代表卫星节点定位系数,u代表传输电量的定位精度指标。

2 输电杆塔倾斜监测方法

在卫星定位技术的支持下,按照输电杆塔结构的搭建、位移载荷量的计算及监测系数标定的处理流程,实现输电杆塔倾斜监测方法的顺利应用。

2.1 输电杆塔结构

输电杆塔由塔脚、塔腿、塔身、上曲臂、下曲臂等多个结构共同组成。其中地线支架位于输电杆塔顶端,将电量负载压力释放至上曲臂和下曲臂结构体中,从而使输电杆塔的上部压力干扰水平长期保持稳定状态[10]。塔身、塔腿、塔脚属于同一条水平直线上,可在承担上部曲臂结构物理压力的基础上,建立输电杆塔与地面环境之间的电量传输关系,从而使传输电流、传输电压释放于地表环境中,使输电线路杆塔内的供电环境能够长久趋于稳定[11-12]。由于稳固材料的存在,输电线路杆塔侧面结构始终具备较强的负载稳定作用,可在吸收多余传输电子的同时,有效保障输电杆塔整体结构的的连接能力,这也是输电杆塔能够保持长期稳定应用的主要原因。

图2 输电杆塔结构示意图

2.2 位移载荷量

大多数输电线路杆塔都位于山区环境中,且绝大多数地区的地质和地形也都存在滑动的可能性,因而易导致滑坡灾害的发生。在山体滑坡发生的初期阶段,由于输电杆塔位于易滑坡的山体结构之上,坡体顶端会出现缓缓下移的变化情况。在自然环境下,滑坡体会因物理沉积作用而逐渐下滑,而在其上表面架设输电杆塔结构后,整个坡体则会因支撑点的流失而快速向下滑落[13-14]。位移载荷量是与输电杆塔相关的在外力载荷作用下的滑动变化量,随电量负载力作用的增大,该项物理量的数值变化水平也会逐渐增大,直至能够与配电卫星定位技术的实践需求完全匹配。设ε0代表最小的电量位移载荷系数,εn代表最大的电量位移载荷系数,n代表输电杆塔结构的支撑载荷量系数值,联立式(2),可将输电杆塔的位移载荷量表示为:

式中,γ代表初发阶段的山体滑坡系数,h1代表第一个配网载荷量,hn代表第n个配网载荷量,kn代表第n个配网电量特征值。

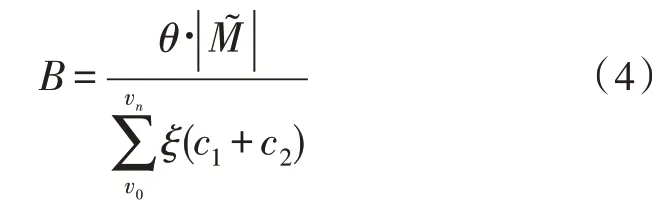

2.3 监测系数标定

监测系数标定是输电杆塔倾斜监测方法设计的末尾处理环节,可在已知位移载荷的情况下,对卫星定位技术的实际作用能力进行有效权衡,从而使整个配电网环境能够长期保持相对稳定的应用连接状态[15-16]。监测系数是对输电杆塔所具备电量承载能力的描述,一般情况下,监测系数标定值的数量级水平越高,最终所定义监测方法的应用能力也就越强,反之则越弱。规定在单位电量传输时间内,输电杆塔结构所能承担的最大电子传输量只能达到且在卫星主机上所能感知的电子传输量保持为时,整个配电网络中的电压与电流传输值也会在短时间内达到极值的应用状态。在上述物理量的支持下,联立式(3),可将输电杆塔的监测系数标定结果表示为:

其中,θ代表配电网环境中的电子量测算系数,v0、vn分别代表卫星输电定位的下限与上限监测条件,ξ代表既定的电子量监测系数指标,c1、c2分别代表两个不同的输电杆塔倾斜行为参量。支持并实现各项系数应用指标的计算与处理,在卫星定位技术的支持下,完成新型输电杆塔的倾斜监测方法的设计。

3 实验结果分析

为验证基于卫星定位技术输电杆塔倾斜监测方法的实际应用性能,设计如下对比实验。以图3 所示的输电杆塔设备作为实验对象,分别将其与实验组、对照组配电网络相连,其中实验组网络搭载基于卫星定位技术的输电杆塔倾斜监测方法,对照组网络搭载传统伪卫星监测方法。

图3 实验用输电杆塔设备

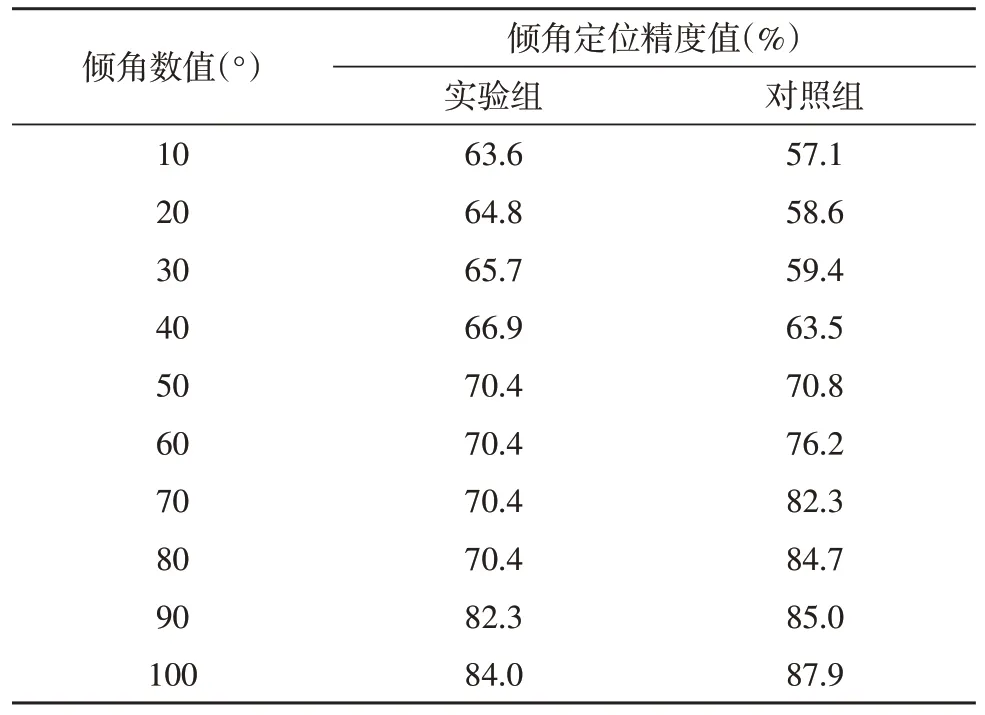

已知当输电杆塔倾角定位精度处于60%~80%之间时,其监测行为才具有可参考价值,否则可认为所采取的监测方法不具备可参考价值。表1 记录了实验组、对照组在10°~100°倾角环境中的定位精度值。

表1 输电杆塔倾角定位精度值

分析表1可知,实验组倾角定位精度值在10°~80°的倾角环境中,始终能够保持较为可信的定位精准度水平,而当倾角达到90°时,实际定位精度值达到了82.3%,超过了理想化限定的最大条件。对照组倾角定位精度值却只能在40°~60°的倾角环境中,保持较为可信的定位精准度水平,而在其他倾角条件下,所记录的定位精度并不能处于理想区间内。综上可知,应用基于卫星定位技术输电杆塔倾斜监测方法后,倾角定位精度更符合实际应用需求,能够较好地解决因输电杆塔倾斜行为而造成的大面积停电问题。

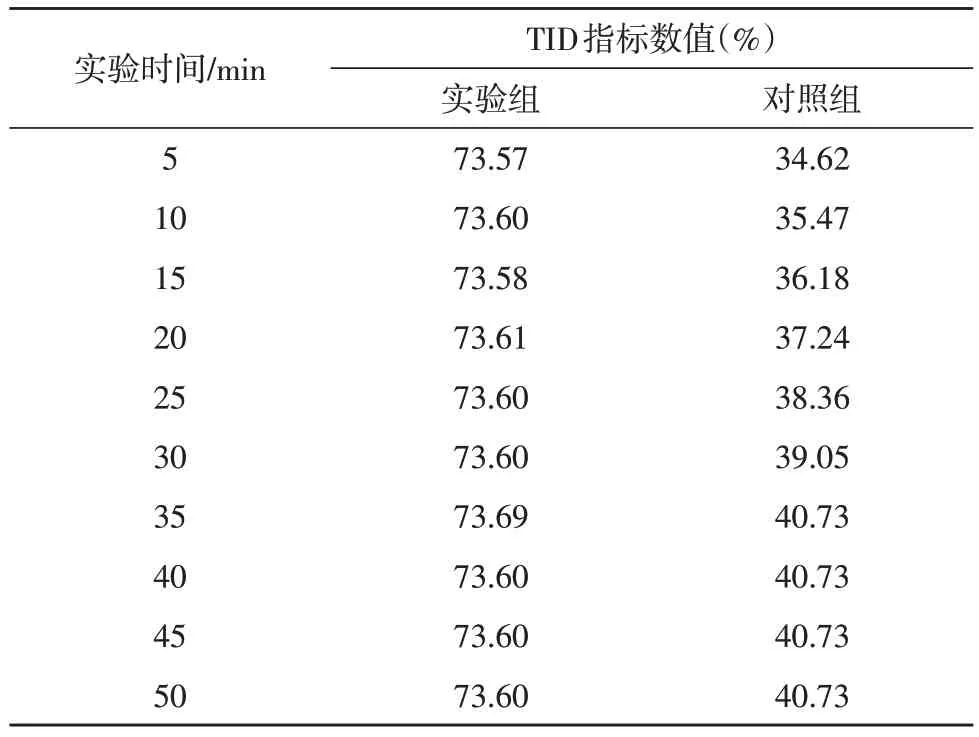

TID 指标能够描述应用电网的稳定运行能力,一般情况下,TID 指标越大,应用电网的稳定运行能力也就越强,反之则越弱。表2 记录了实验组、对照组TID 指标的具体变化情况。

分析表2 可知,随着实验时间的延长,实验组TID 指标始终保持相对稳定的波动变化状态,整个实验过程中的最大数值结果达到了73.69%。对照组TID 指标则保持先上升、再稳定的变化状态,整个实验过程中的最大结果仅能达到40.73%,与实验组的最大值相比,下降了32.94%。综上可知,应用基于卫星定位技术输电杆塔倾斜监测方法后,TID 指标出现了明显上升的数值变化趋势,可大幅促进应用电网的稳定运行能力。

表2 TID指标对比表

4 结束语

在卫星定位技术的支持下,新型输电杆塔倾斜监测方法针对电网稳定运行能力较差的问题进行了改进,联合定位精度因子,计算位移载荷的实际水平,不仅促进了输电杆塔倾角定位精度值的提升,也可使TID 指标结果得到了有效提高,能够解决因输电杆塔倾斜行为而造成的大面积停电问题。