30个不同种源雷公藤叶形态特征分析

2022-06-15林照授涂育合田有圳李金钎郑肇快张春丽

林照授,涂育合,田有圳,李金钎,郑肇快,张春丽,连 琪

(1.大田桃源国有林场,福建 大田 366101;2.永安国有林场,福建 永安 366031; 3.清流国有林场,福建 清流 365300)

植物的光合作用和蒸腾作用主要是在叶片中进行,有些遗传信息及环境变化对植物个体的影响情况都能在叶片的性状特征中得以体现[1-3].叶片形态是植物种属分类的主要特征之一[1].因此,植物叶片性状研究受到了许多专家学者的普遍关注.雷公藤(Tripterygiumwilfordii)属多年生藤本,为我国道地中药材落叶植物,随着药用需求的增大,天然雷公藤资源逐渐枯竭,优良品种更为稀缺.为了更好地保护雷公藤种质资源,已经开展了雷公藤种质资源研究[4].2004年至今,福建省大田桃源国有林场与福建省永安国有林场收集了全国11个省区的300多个雷公藤无性系,在大田桃源建立了种质资源圃[5].课题组前期对雷公藤的生长适应性[6]、叶片光合特性[7]、叶片营养元素[8]、叶物候[9]、优良无性系选择[10]等进行了大量研究,结果显示,由于植株种源不同,其生理生化表现也存在差别.为了进一步了解不同雷公藤种源叶形态特征差异,本文对从种质资源圃中选取的、较有代表性的30个不同种源雷公藤叶片形态特征进行调查,分析叶形态差异,评价叶多样性,并进行聚类分析,可为今后雷公藤种质资源评价、叶片分类等研究提供理论依据[11-12].

1 材料与方法

1.1 试验地概况

雷公藤种源试验地位于福建省大田桃源国有林场年坑点,25°45′35″~25°45′39″N,117°33′28″~117°33′31″E,海拔600~650 m,坡度15°,年均气温17 ℃,无霜275 d,年降水量1 491.2~1 809.6 mm,中亚热带季风气候.土壤主要为红壤、黄壤,土壤肥沃、湿润,土层较深厚[5].植被主要有山矾、白背叶、芒萁骨、艾草、菝葜等.

1.2 材 料

雷公藤种质资源圃于2010年营建[5].本研究取样的30个雷公藤材料包括福建省的4(武夷山)、10(闽清)、20A(连城)、85(德化)、30(大田)、32(大田)、永1(永安)、68A(明溪)、74(清流)、80(尤溪)、谢37(泰宁)号种源,广西壮族自治区的99(金州)、104(融水)、110(宜州)号种源,贵州省的118B(雷公)、贵2号种源,湖南省的48(湘乡)、59(汉寿)、203(赫山)号种源,江西省的38(厢东)、65A(铅山)号种源,浙江省的88(景宁)、89(武义)、90(义乌)、94(松阳)、97(江山)、浙藤1号种源,湖北省的143号(通城)种源,安徽省的189号(祁门)种源,四川省的216号(米易)种源.

1.3 方 法

2021年5月,在参试种源植株(每个种源取3个单株)中,按上、下、左、右4个方位各选取1枝标准枝[12].从标准枝的下部往上部取10片生长正常(叶柄、叶形完整)叶片,放入封口袋中,标记好种源号带回.用Yaxin-1241叶面积仪扫描采集回来的雷公藤叶片,保存叶面积、叶周长、叶长、叶宽等数据;用量角器测量叶片叶尖夹角和叶基夹角;用三角板测量叶片最宽处距叶基的长度和叶柄长度;计数侧脉数量.

1.4 数据处理

用Excel 2013统计、计算叶长、叶宽、叶面积、叶周长、叶形态因子(4×叶面积/叶周长,反映叶片总体形态特征的参数)、叶尖夹角、叶基夹角、侧脉数量、叶柄长等指标的平均数、标准差、变异系数[1,13];通过DPS数据处理系统分析相关性、主成分、聚类及方差.

2 结果与分析

2.1 不同种源雷公藤叶形态变异

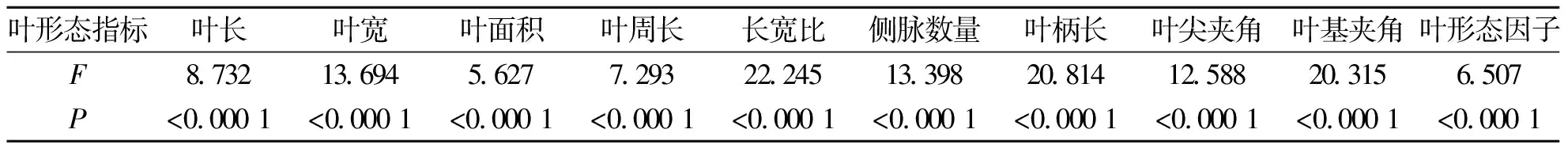

不同种源间叶形态指标方差分析结果见表1.由表1可知:叶长、叶宽、叶面积、叶周长、长宽比、侧脉数量、叶柄长、叶尖夹角、叶基夹角、叶形态因子10个指标的差异均极显著,种源间F值都大于F0.01(29,87)=1.935 8,由此说明,不同种源雷公藤间的叶片差异存在广泛性,叶形态的遗传是多样的、丰富的.

表1 不同雷公藤种源叶形态指标方差分析Tab.1 Variance analysis of leaf shape indexes in different provenances of Tripterygium wilfordii

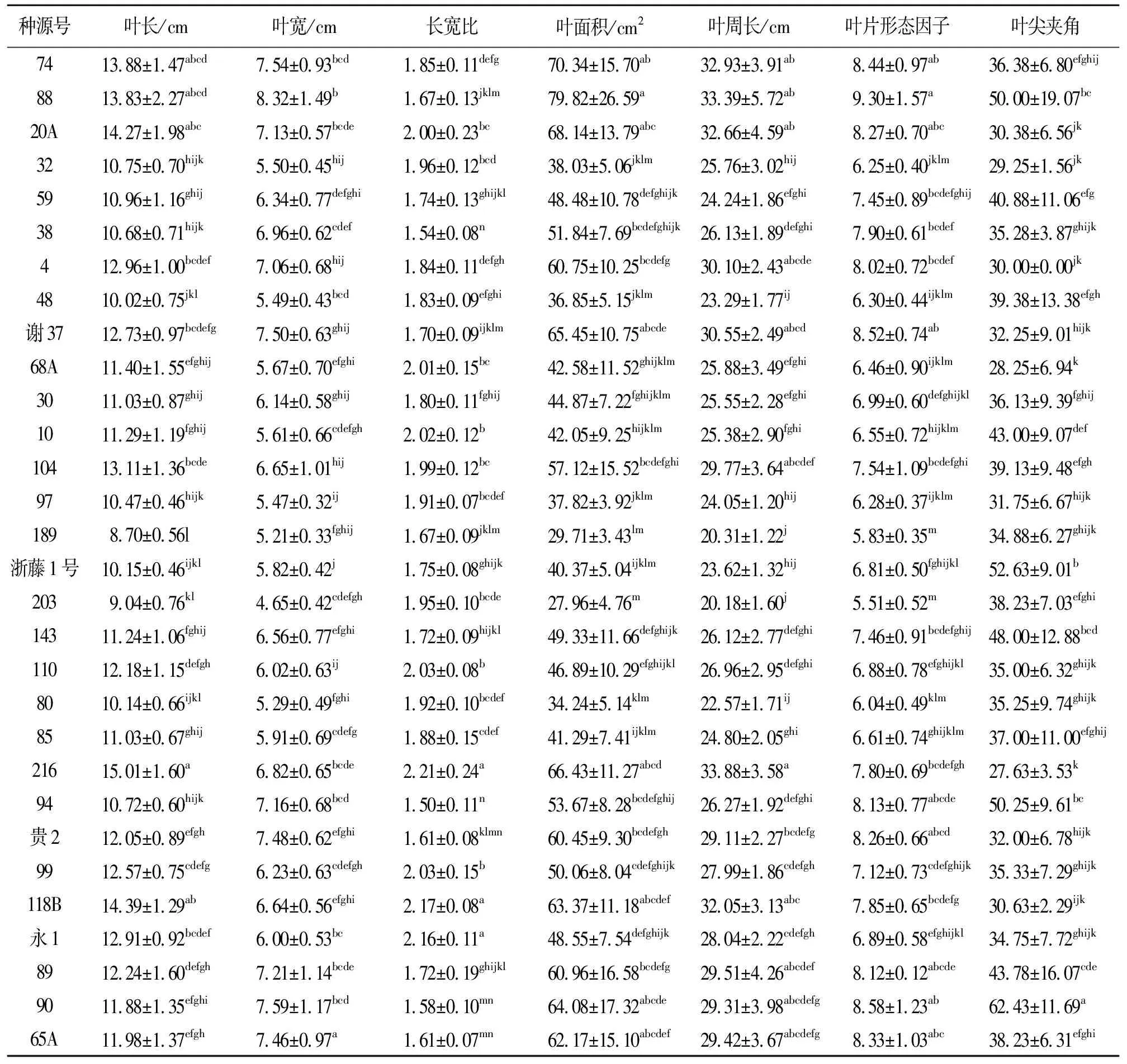

不同种源雷公藤叶形态多重比较结果见表2.由表2可知:不同种源雷公藤间叶形态存在一定差异,叶面积、叶尖夹角差异大,分别为27.96~79.82 cm2、27.63°~62.43°;叶宽、叶长、叶形态因子、叶周长差异较大,分别为4.65~8.32 cm、8.70~15.01 cm、5.51~9.30、20.18~33.88 cm;差异较小的是长宽比,为1.50~2.21.

表2 不同雷公藤种源叶形态指标多重比较Tab.2 Multiple comparisons of leaf shape indexes in different provenances of Tripterygium wilfordii

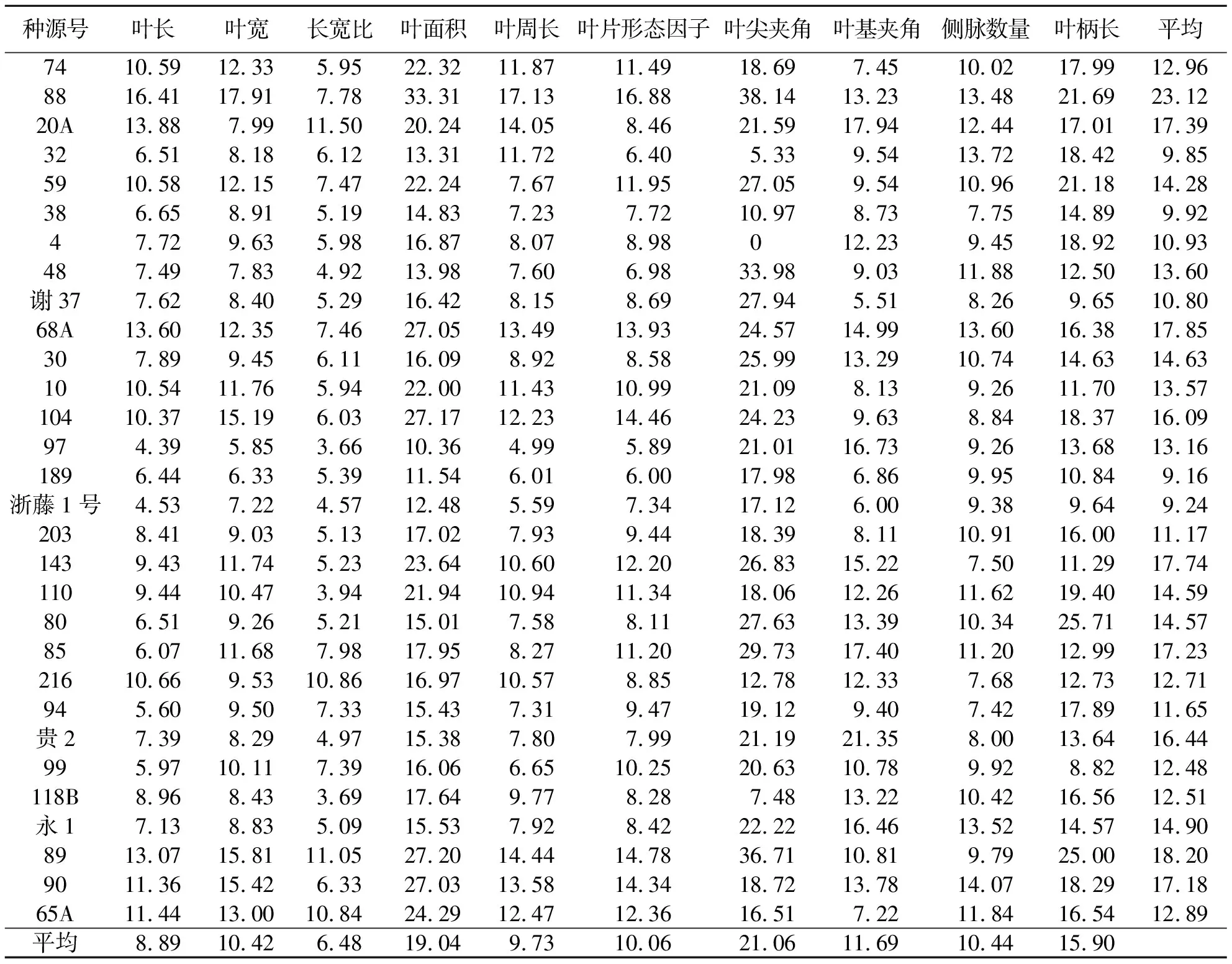

雷公藤各种源内叶形态指标的变异系数随着来源地的不同而存在差异.由表3可知:叶长、叶宽、叶面积、叶周长、叶形态因子等变异系数最大的是88号种源,分别为16.41%、17.91%、33.31%、17.13%、16.88%,最小的是97号种源,分别为4.39%、5.85%、10.36%、4.99%、5.89%;20A号种源的长宽比变异系数为11.50%,为参试种源中最大的,最小的是97号种源,为3.66%;叶尖夹角、叶基夹角、侧脉数量、叶柄长变异系数最大的分别为88、贵2、90、80号种源,变异系数分别为38.14%、21.35%、14.07%、25.71%,最小的分别是4(0)、谢37(5.51%)、84(7.42%)、99(8.82%)号种源.综合种源内各叶形态指标可见,88号种源的变异系数最大,为23.12%,189号种源最小,为9.16%;在叶形态指标中,叶尖夹角的变异系数最大,为21.06%,长宽比最小,为6.48%.

表3 雷公藤叶形态指标变异系数Tab.3 Variation coefficients of leaf shape index of Tripterygium wilfordii /%

2.2 不同种源雷公藤叶形态指标相关性

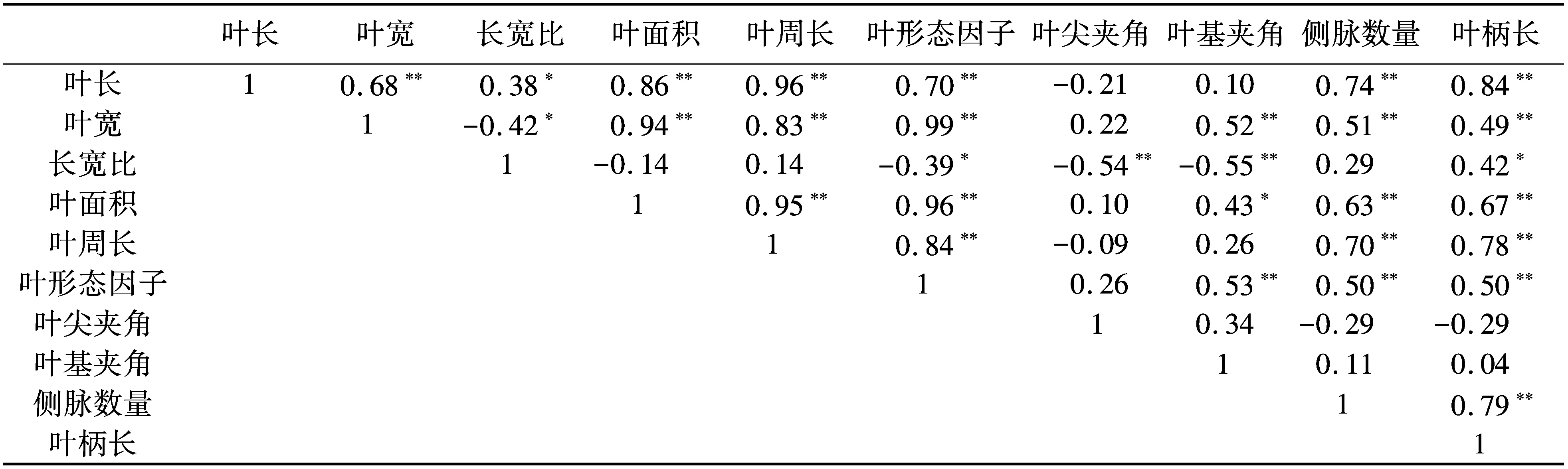

30个不同种源雷公藤叶形态指标相关分析结果见表4.结果表明:叶长与叶宽、叶面积、叶周长、叶形态因子、侧脉数量、叶柄长,叶宽与叶面积、叶周长、叶形态因子、叶基夹角、侧脉数量、叶柄,叶面积与叶周长、叶形态因子、侧脉数量、叶柄,叶周长与叶形态因子、侧脉数量、叶柄,叶形态因子与叶基夹角、侧脉数量、叶柄长,侧脉数量与叶柄长极显著正相关;长宽比与叶长、叶柄长,叶面积与叶基夹角显著正相关;叶基夹角与叶长、叶周长、叶尖夹角、侧脉数量、叶柄,叶尖夹角与叶宽、叶面积、叶形态指标,长宽比与叶周长、侧脉数量,侧脉数量与叶基夹角正相关性不明显;长宽比与叶尖夹角、叶基夹角极显著负相关.

表4 雷公藤叶形态指标偏相关系数Tab.4 Partial correlation coefficients of leaf shape indexes of Tripterygium wilfordii

2.3 不同种源雷公藤叶形态指标主成分分析

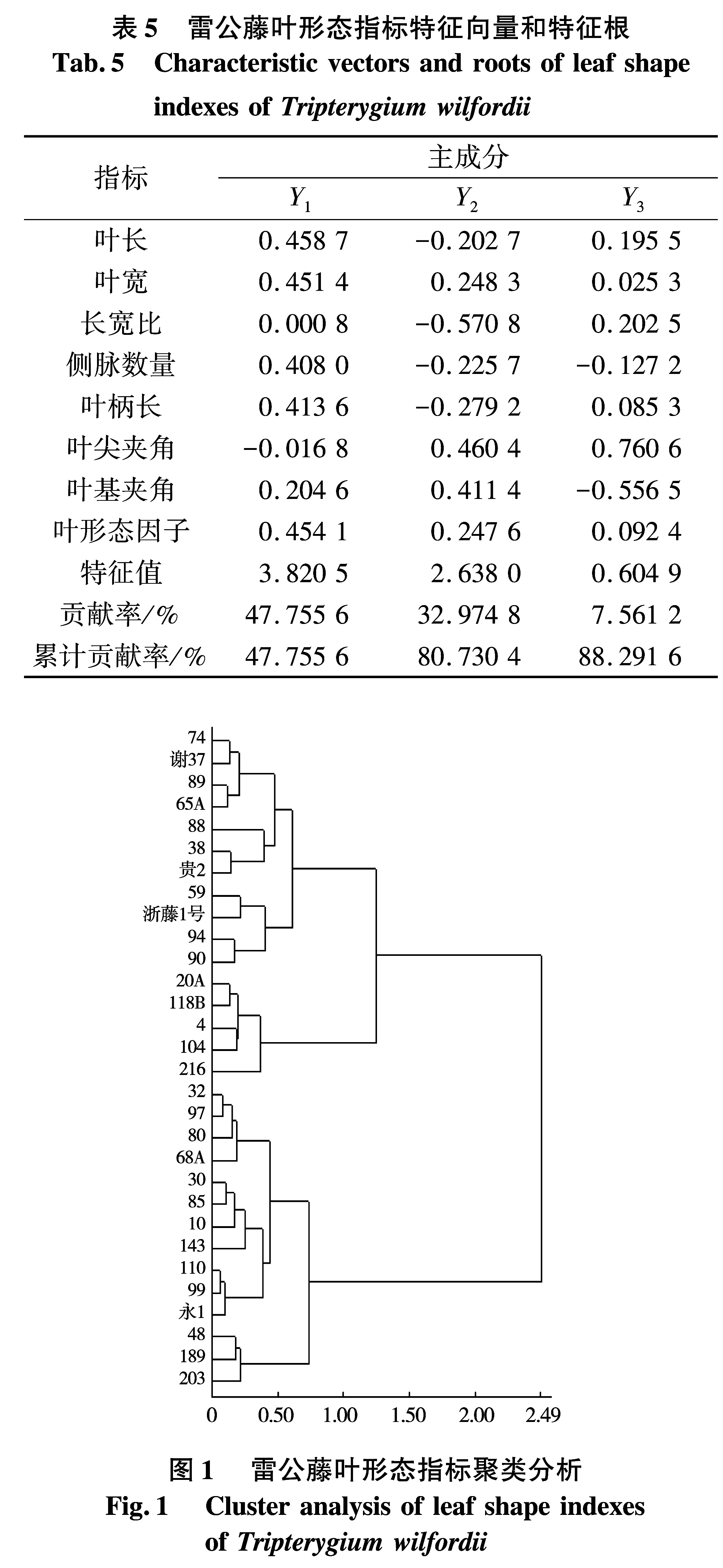

用DPS数据处理系统对叶长、叶宽、长宽比、侧脉数量、叶柄长、叶尖夹角、叶基夹角、叶形态因子等雷公藤叶形态指标进行主成分分析,其特征根和特征向量见表5.由于从第4项开始主成分值占比较小,故不进行分析.由表5可见:前3个主成分的方差累积贡献率分别为47.755 6%、32.974 8%、7.561 2%,三者累积高达88.291 6%.从第1主成分(Y1)看,对Y1正向负荷较强的主导因子有叶长、叶宽及叶形态因子,说明叶长、叶宽、叶形态因子等性状指标对叶片形态特征的作用较大,尤其是叶长;叶尖夹角、叶基夹角对第2主成分(Y2)具有较强的正向负荷,由此说明,对叶片形态特征起主导作用的因子是叶尖夹角、叶基夹角,同时,长宽比对Y2有较强的逆向负荷;从第3主成分(Y3)看,叶尖夹角对Y3有较强的正向负荷,说明叶尖夹角是第3主成分中对叶片起主导作用的因子.

2.4 不同种源雷公藤叶形态指标聚类分析

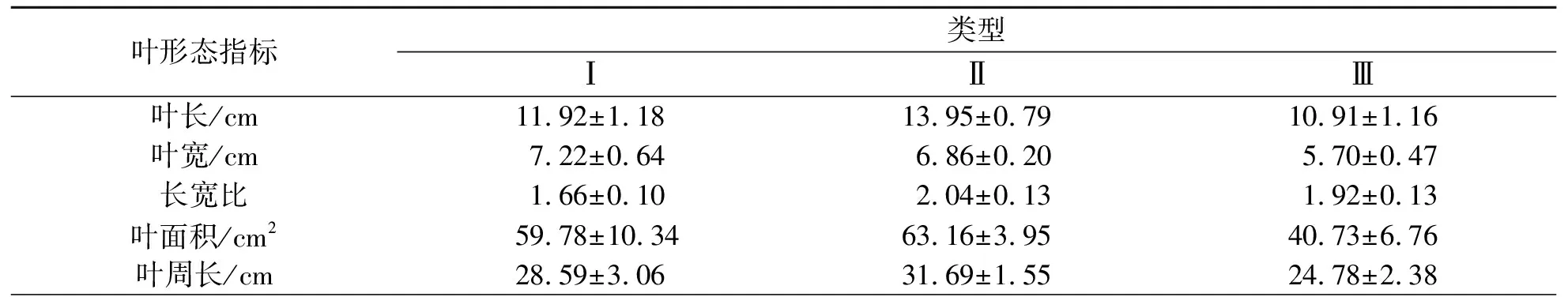

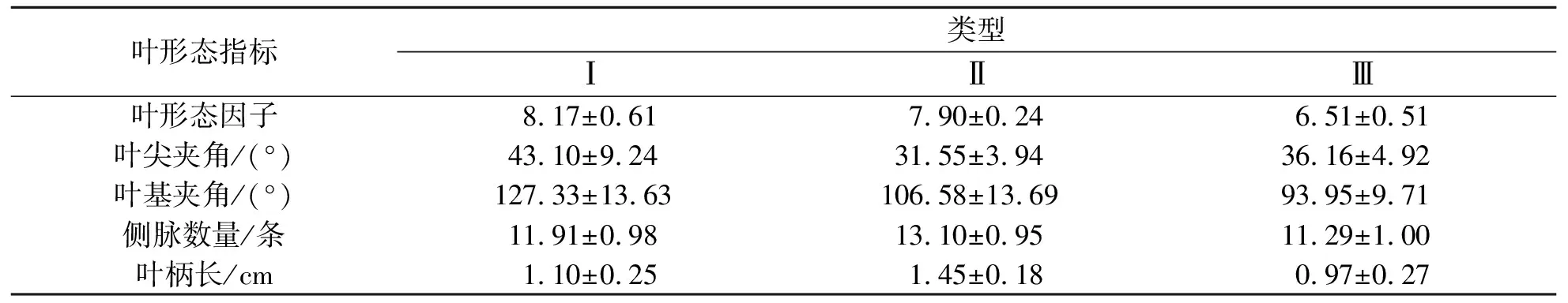

对30个不同种源雷公藤叶长、叶宽、叶形态因子、叶尖夹角、叶基夹角、长宽比等6个叶形态特征的原始数据进行规格化转换,再采用卡方距离计算距离系数,用离差平方和法进行聚类分析,结果见表6、图1.由表6、图1可知,在阈值为1.00时,可把30个不同种源雷公藤分为3个类别:第Ⅰ类种源有74、谢37、89、65A、88、38、贵2、59、浙藤1号、94、90号,叶片较长(10~13 cm),叶片较宽(7~8 cm),叶面积较大(50~70 cm2),叶周长较大(25~31 cm),叶尖夹角较大(35°~52°),叶基夹角较大(113°~141°),侧脉数量较少(11~13条),叶柄较长(0.8~1.3 cm),叶片呈宽卵形;第Ⅱ类种源有20A、118B、4、104、216号,叶片较长(13~15 cm),叶较宽(6~7 cm),叶面积较大(60~70 cm2),叶周长较大(31~33 cm),叶尖夹角较小(28°~35°),叶基夹角较大(92°~120°),侧脉数量较多(12~14条),叶柄较长(1.3~1.7 cm),叶片呈卵形;第Ⅲ类种源有32、97、80、68A、30、85、10、143、110、99、永1、48、189、203号,叶片较短(10~12 cm),叶片较窄(5~6 cm),叶面积较小(35~47 cm2),叶周长较小(22~27 cm),叶尖夹角较大(31°~41°),叶基夹角较小(84°~104°),侧脉数量较少(10~12条),叶柄较短(0.7~1.1 cm),叶片呈椭圆形.

表6 雷公藤叶片形态类型间差异Tab.6 Differences between leaf morphology types of Tripterygium wilfordii

表6(续)

3 结论和讨论

植物叶片的形态特征不仅受遗传物质内部因素控制,还受外部环境因素影响[3].由30个不同种源雷公藤叶片形态指标分析可知:同一种源叶的形态各异,具有一定变异性,变异最大的是88号(浙江景宁),变异系数达23.12%;变异最小的是189号(安徽祁门),变异系数为9.16.对30个不同种源雷公藤的叶长、叶宽、叶面积、叶周长、长宽比、叶形态因子、叶尖夹角、叶基夹角、侧脉数量、叶柄等指标进行了方差分析,结果显示:不同种源差异显著,说明不同种源间存在明显差异.

本研究所选30个雷公藤材料来自9省区的29个县市,分布极为广泛.由于叶形态差别较大,因此,定量描述困难.叶片指标相关分析显示,叶长与叶宽、叶面积、叶周长、叶形态因子、侧脉数量、叶柄长,叶宽与叶面积、叶周长、叶形态因子、叶基夹角、侧脉数量、叶柄,叶面积与叶周长、叶形态因子、侧脉数量、叶柄,叶周长与叶形态因子、侧脉数量、叶柄,叶形态因子与叶基夹角、侧脉数量、叶柄长,侧脉数量与叶柄长极显著正相关;长宽比与叶长、叶柄长,叶面积与叶基夹角显著正相关;叶基夹角与叶长、叶周长、叶尖夹角、侧脉数量、叶柄,叶尖夹角与叶宽、叶面积、叶形态指标,长宽比与叶周长、侧脉数量,侧脉数量与叶基夹角正相关性不明显;长宽比与叶尖夹角、叶基夹角极显著负相关.主成分分析显示,选出的3个主成分中起主要作用的是叶长、叶宽、长宽比、叶尖夹角、叶基夹角、叶形态因子等6个指标.进一步进行聚类分析可知,30个不同种源雷公藤可分为3个类别:第Ⅰ类种源有74、谢37、89、65A、88、38、贵2、59、浙藤1号、94、90号,叶片较长、较宽,叶面积、叶周长、叶尖夹角和叶基夹角较大,侧脉数量较少,叶柄较长,叶片呈宽卵形;第Ⅱ类种源有20A、118B、4、104、216号,叶片较长、较宽,叶面积、叶周长、叶基夹角较大,叶尖夹角较小,侧脉数量较多,叶柄较长,叶片呈卵形;第Ⅲ类种源有32、97、80、68A、30、85、10、143、110、99、永1、48、189、203号,叶片较短、较窄,叶面积、叶周长、叶基夹角较小,叶尖夹角较大,侧脉数量较少,叶柄较短,叶片呈椭圆形.以上叶片形态聚类分析结果充分体现了雷公藤种源叶片形态的遗传多样性.叶片形态差异可为雷公藤种质资源分类提供一定的理论依据,同时可以结合叶片光合特性、叶片营养含量等为进一步选择优良种源提供参考.