人工助迁多异瓢虫和化防2种模式对棉蚜的防效及天敌种群动态影响

2022-06-15李艳兵郭小虎努尔什瓦克阿达力别克帕提玛乌木尔汗马德英

李艳兵,郭小虎,努尔什瓦克·阿达力别克,帕提玛·乌木尔汗,马德英

(1.新疆农业大学农学院,乌鲁木齐 830052; 2.农林有害生物监测与安全防控重点实验室,乌鲁木齐 830052)

0 引 言

【研究意义】棉花是一种重要的经济作物[1],棉田害虫一直困扰着棉花生产[2]。作为一种刺吸式口器的棉田主要害虫,棉蚜主要危害棉花叶片背面和茎秆幼嫩部位,造成叶片蜷曲以及植株的矮小,更严重者甚至还会影响棉花的光合作用,造成棉花生长缓慢,根系短小,现蕾推迟等现象[3],尤其是棉蚜分泌的蜜露还会造成棉花煤污病以及传播病毒,降低棉花品质和经济价值[4]。针对棉蚜危害的防治措施主要以化学防治为主[5],目前棉田中棉蚜的抗药性逐年升高。这使得棉蚜的危害区域在不断扩展同时也让后续棉蚜防治变得更为困难[6-7]。棉蚜抗药性逐年增加[8,9]。利用天敌生物防治棉田害虫可以减少农药用量,减少环境污染。【前人研究进展】瓢虫是蚜虫的重要天敌[10]。高强等[11]以异色瓢虫为对象,研究结果表明,田间瓢蚜比越大,异色瓢虫对烟蚜的控制作用越强;张天澍等[12]研究了释放异色瓢虫对辣椒桃蚜的防控效果影响,高密度(0.31卡/m2)释放2次异色瓢虫对辣椒桃蚜的控制作用最高,且密度越低控制作用越低,但随时间延长低密度组(0.25卡/m2)和10%吡虫啉WP处理组防效逐渐降低,而高密度释放组防效依旧维持较高状态。阿力甫·那思尔等[13]研究了北疆棉田捕食性天敌应对棉蚜时的数量反应表明,多异瓢虫及普通草蛉在应对棉蚜时,其数量随棉蚜数量增大而逐渐增大。陈宏灏等[14]研究了在西瓜田环境下多异瓢虫对瓜蚜的控制作用,结果表明,在多异瓢虫的4种虫态中,蛹为最适释放虫态。近几年来关于多异瓢虫防治棉蚜相关的研究主要集中在捕食功能反应[15-17]、捕食偏好[18]、种间干扰及温度对其影响等方面[19-20]。【本研究切入点】关于多异瓢虫的人工助迁及其与化学农药防治棉蚜的比较等却鲜有报道。需研究多异瓢虫在田间的生防表现。【拟解决的关键问题】以多异瓢虫为天敌昆虫,以麦田-棉田-多异瓢虫-棉蚜为研究对象,研究田间环境下人工助迁多异瓢虫和化学防治对棉蚜防效及天敌种群动态的影响,为麦收季节人工助迁多异瓢虫防治棉蚜提供依据。

1 材料与方法

1.1 材 料

试验地位于新疆阿克苏阿瓦提县依麻帕夏村。供试土地共8 004 m2(12亩),施水肥均采用滴灌的方式,土质为肥力中等的盐碱土,于2019年4月17日播种。

试验所用作物为长绒棉新海35号,所需天敌多异瓢虫均捕捉自新疆阿克苏地区阿瓦提县依麻帕夏村试验点附近麦田。

1.2 方 法

1.2.1 试验设计

设2种处理模式:生防处理棉田(人工助迁多异瓢虫),化防处理棉田,以不处理棉田做对照。其中生防棉田共计投放多异瓢虫2 500头;化学防治棉田共施药2次,第1次施药时间为2019年6月28日,第2次于7月7日施药,第3次于7月19日施药。施用的化学药剂为20%啶虫脒可溶性粉剂4 000倍液(当地常用车载喷施器剂量);CK处理仅提供水肥,不喷施任何药剂;3种处理棉田间距均大于30 m,且周围环境为棉田及辣椒田。每种处理重复3次,每小区面积为667m2。

1.2.2 多异瓢虫人工助迁

使用漏斗状人工瓢虫捕捉器,在试验点附近临近收割麦田内捕捉多异瓢虫于当天释放于生防棉田中。

于2019年6月14日基于田间蚜虫数量释放1 000头多异瓢虫以初步建立天敌昆虫群体,并再次于7月3日、7月6日、7月9日、7月12日分别释放多异瓢虫300、300、300、300头,天敌单位面积释放量为0.45 头/m2。释放方法采取中心株释放法,即在全田观察虫情后,在蚜虫数量最多区选定中心株,且在每小区随机选取5株长势均匀棉株并在该中心株周围1 m2内均匀释放多异瓢虫。

1.2.3 定株调查

试验地自2019年6月28日进行第1次系统调查,每处理每小区选择5个点,每点选择长势均匀的5株棉花用红毛线标记进行定株调查。每隔3 d调查1次,调查每个小区蚜虫数量及其天敌的种类及数量。

1.3 数据处理

采用Microsoft Excel2010软件及GraphPad Prism 8.0进行数据记录及图表制作,利用SPSS 23.0进行显著性差异分析。

2 结果与分析

2.1 3种处理方式下棉蚜及天敌田间种群数量动态

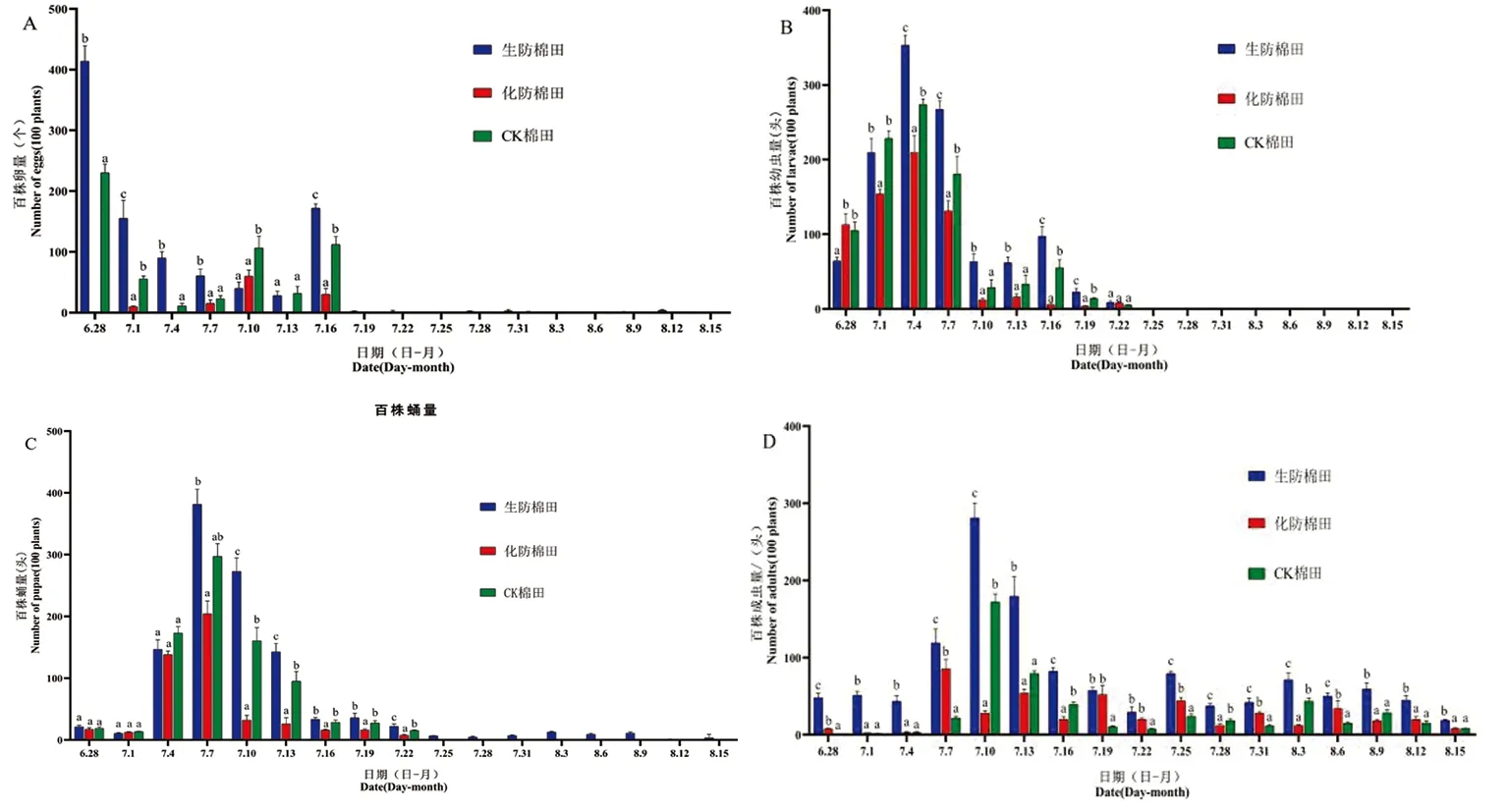

2.1.1 棉蚜种群数量动态

研究表明,3种不同处理方式下,棉蚜种群数量均呈下降趋势。但CK处理棉蚜数量水平较生防及化防处理更高,且其下降速率较生防及化防相对缓和。

化防处理棉田于6月28日首次施药,且于7月1日化防棉田棉蚜数量呈现断崖式下降趋势,此时生防及CK棉田棉蚜种群数量显著大于化防棉田,截止至7月10日第2次施药时化防棉田百株虫量为50 360头,且此后化防棉田棉蚜持续降低。

7月1日前生防与CK棉田棉蚜种群数量均呈上升状态,而7月1日后棉蚜种群数量呈现下降趋势,直至7月10日,棉蚜数量发生短暂回升,在此期CK棉田棉蚜数量显著高于化防及CK棉田,且生防棉田棉蚜数量显著高于化防棉田;7月13日~8月15日,CK棉田棉蚜种群显著大于生防及化防棉田;且8月3~15日,化防处理棉田棉蚜种群数量显著大于生防处理棉田。图1

图1 不同处理方式下棉蚜种群数量高峰期发生量变化Fig. 1 Effects of different treatments on the peak number of cotton aphid population

2.1.2 多异瓢虫种群动态

研究表明,3类不同处理棉田中多异瓢虫变化趋势基本一致,自7月4日调查后均呈显著下降趋势,且与棉蚜动态相比,多异瓢虫种群数量在几种处理下均呈现滞后性。人工助迁显著增加了田间天敌的数量,而化防棉田的多异瓢虫与在7月7日施药后至7月10日有一个显著降低的过程。7月及8月,生防处理棉田中多异瓢虫种群密度显著高于化防处理及CK处理。但是化防处理及CK处理两类棉田之间多异瓢虫种群密度无显著差异。不同防治处理下多异瓢虫种群高峰期也有所不同,生防处理下,多异瓢虫种群发生高峰期一直持续至7月10日,最高为382头/百株;化防处理下,多异瓢虫种群密度最高在7月4日为229头/百株;CK处理多异瓢虫种群密度最高在7月4日为250头/百株。图2

图2 不同处理方式下多异瓢虫种群消长动态Fig.2 Dynamics of population growth and decline of Adonia variegate under different treat

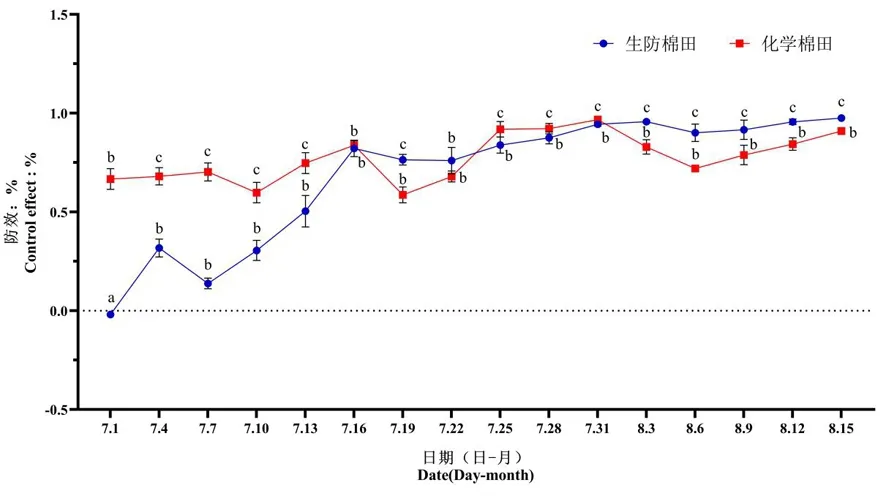

2.2 不同处理方式下棉蚜的防效

研究表明,由于化控作用有速效性,同时还因为生防处理在释放天敌前期种群未稳定时,防效较化防处理更低,7月1~16日,化防处理防效显著高于生防处理棉田;7月16日,生防处理防效首次接近化防处理,且至7月19日期间,生防处理防效均显著高于化防处理,始终保持着上升的趋势,7月25~31日化防处理防效短暂超越生防处理后直至调查结束,生防处理防效均显著高于化防处理。图2

图3 生防和化防2种处理对棉蚜的防效比较Fig.3 Influence trend of biological control and chemical control on cotton aphid control

2.3 不同处理方式下多异瓢虫种群建立过程及其对棉蚜防效的影响

研究表明,自6月28日至7月7日生防棉田多异瓢虫卵量均显著高于化防及CK棉田。各处理棉田多异瓢虫卵量变化呈现‘U’状。

三类棉田多异瓢虫幼虫量变化总体呈现‘M’状,即先上升再下降,且再短暂上升后下降。对3种处理棉田进行差异性分析,6月28日至7月4日生防棉田内多异瓢虫幼虫量均显著小于化防及CK棉田,但其增长速度较其他两类棉田快,且在7月4日生防棉田内多异瓢虫幼虫量达到高峰,直至7月19日生防棉田多异瓢虫均显著高于化防及CK棉田。

三类棉田多异瓢虫蛹量变化呈现倒‘V’状,即先上升后下降。对三类棉田多异瓢虫幼虫量进行差异性分析,7月7日前三类棉田多异瓢虫幼虫量无显著性差异,7月7日为各类棉田幼虫量高峰期,且此时生防棉田多异瓢虫幼虫量显著大于生防及CK棉田,7月7~13日生防棉田均保持领先,7月16~19日生防及CK棉田幼虫量显著高于化防棉田,且前两者无显著性差异,7月22日及之后的调查中生防棉田均显著高于其他两类处理棉田。

人工助迁多异瓢虫的日期为:6月18日、7月3日、7月6日、7月9日、7月12日。而6月28日至7月13日的调查分别为第1次大田普查及释放后第2 d调查日期,三类棉田多异瓢虫成虫虫量整体呈现先上升后下降趋势,且存在多次小高峰。6月28日至8月15日生防处理棉田多异瓢虫数量均显著大于化防及CK处理。图4

注:不同小写字母表示同一调查时期不同类型棉田天敌各虫态数量差异(Tukey’s HSD检验,P<0.05)

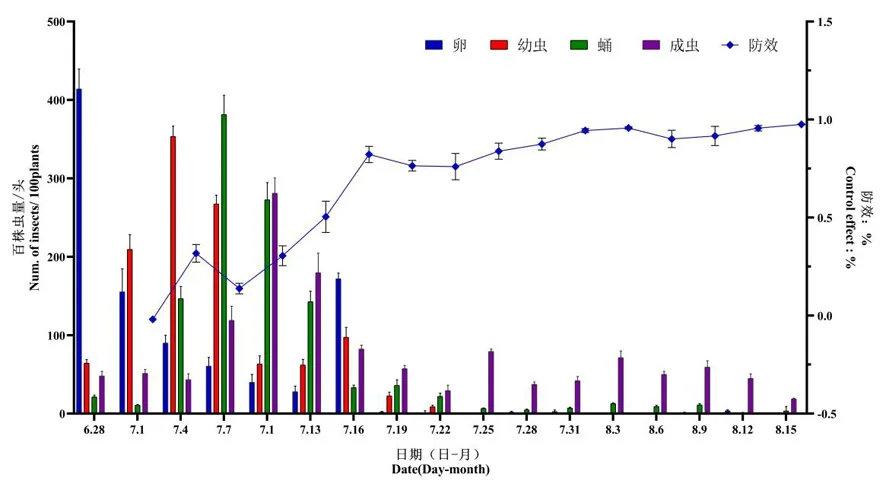

7月1~4日防效呈现上升趋势,且多异瓢虫幼虫也呈现上升趋势,这表明多异瓢虫幼虫正在起到生防作用;7月7日防效出现短暂下降,同时多异瓢虫幼虫数量也出现下降现象;7月7~16日防效持续上升,多异瓢虫成虫数量变化也呈现上升趋势;7月16日至8月15日防效变化较小,此期间多异瓢虫主要以成虫为主,多异瓢虫成虫数量变化也无显著性变化。图5

图5 多异瓢虫不同虫态消长动态下生防处理防效变化Fig.5 Influence of dynamics of different insect states on biological control effect of Harmonia axyridis

与生防棉田相比,时期化防处理棉田多异瓢虫各个虫态数量较少,化防棉田防效在调查伊始就达到较高水平,其防效变化趋势跟随棉田施药时间及次数,化防棉田内多异瓢虫各个虫态数量均少于生防棉田,天敌控害作用较小。图6

图6 多异瓢虫不同虫态消长动态下化防防处理防效变化Fig.6 Influence of dynamics of different insect states on the control effect of chemical control treatment of Harmonia axyridis

3 讨 论

3.1 3种处理下棉蚜及天敌种群数量动态

在棉田释放异色瓢虫6 d后蚜量下降68.80%,22 d下降96.10%,而同期进行试验的化防棉田6 d和22 d蚜量分别增加了5.30%和150%,其研究表明人工释放天敌瓢虫能有效防治发生盛期的棉蚜危害[23]。试验与之不同的是,化防与生防棉田棉蚜数量在处理后均发生下降,但是生防及化防棉蚜下降速度更快,且较CK有显著性差异,在棉蚜盛发期危害棉花的过程中,生防及化防处理均能有效地减轻棉蚜对棉花的危害,人工助迁天敌在大田环境下的可行性。

3.2 不同处理方式下对棉蚜的防效

雒珺瑜等[24]研究在棉田释放异色瓢虫对棉蚜自然种群的控制效果,释放异色瓢虫后的棉田和CK内的棉蚜数量呈现先增长后下降的趋势,而化学棉田内的棉蚜数量则一直保持较低的数值,与试验结果相似。有研究文献人工释放异色瓢虫对棉蚜的控制作用[25],其研究表明化防效果见效快,在施用啶虫脒后第二天防效就达到高峰,但是其持效期仅为7~10 d,在15 d后失去控制作用,而释放异色瓢虫处理的控制时间可达50 d,试验化防处理也在施用啶虫脒3 d后防效达到66.20%,且生防棉田防效于7月16日超过化防后持续增高并始终超过化防棉田,生防处理防治棉蚜较常规药剂防治拥有更长的持效期,且无毒无害。

3.3 不同处理方式下多异瓢虫种群建立过程及其对棉蚜防效的影响

前人进行了较多关于异色瓢虫的田间试验研究,但是关于多异瓢虫的研究更多还是停留在实验室及温室阶段,关于田间的释放应用试验较少。研究结果表明,3种处理方式中生防处理能在棉蚜发生盛期(即棉花蕾铃期),有效控制棉蚜种群数量,最终在7月16日(处理后15 d)与化防水平接近,虫量分别为4 136和4 130头/百株。同时生防棉田内蚜虫变化规律较化防棉田更稳定,且不反弹。生防棉田其防效水平在释放前期低于化防棉田,这是因为多异瓢虫在经过人工助迁后一段时间内活动性下降并躲避在棉花下部及棉叶背面,但在防治后期高于化防棉田。根据田间观察得知,随着棉蚜数量的下降,天敌种群密度也随之下降,但生防棉田多异瓢虫高峰期持续时间长于化防棉田及CK,可使多异瓢虫能充分发挥其生防作用。生防棉田内多异瓢虫各虫态数量均大于化防及CK且有显著性差异,这说明多异瓢虫在生防棉田中定殖表现良好。多异瓢虫幼虫与成虫数量均与防效呈正相关,但生防棉田防效相对成虫数量有滞后现象,滞后天数为6d,根据田间实际情况推断,这是由于成虫善飞,且其取食棉蚜完毕后,迅速飞离定点棉株所致。化防棉田内多异瓢虫各虫态数量仅幼虫与防效有正相关性,但其数量显著低于同时期生防,与防效相关性不大,反而还会因为施药导致天敌数量发生下降,这是因为化防棉田防效与其施药时间以及次数相关而与天敌数量相关性不大。生防处理棉田在全调查时期内天敌数量均高于化防及CK,有利于棉田环境生态系统的稳定及减少农药施用的次数。

4 结 论

在棉花蕾铃期向棉田以1∶1000瓢蚜比助迁多异瓢虫后,初期见效慢,但随着多异瓢虫成功定殖后,棉田内的蚜虫数量较CK显著减少,在助迁多异瓢虫15 d后棉田内蚜虫数量水平接近化学防治棉田,田间防效分别为82.22%和83.81%。多异瓢虫各虫态高峰期数量均显著高于其他2种棉田,且生防棉田多异瓢虫数量高峰期持续时间较化防处理及CK长,其防效较化防棉田更具稳定性和持续性。生防棉田中多异瓢虫幼虫与成虫数量变化与防效呈正比,对棉蚜防效起关键作用,其中成虫增长相对防效有滞后现象,时间为6 d,蛹量与防效呈反比。而化防棉田中,天敌数量显著低于生防棉田,各虫态数量与防效相关性不大。