诱捕器颜色、悬挂高度与位置对番茄潜叶蛾诱捕效果评价

2022-06-15谈钇汐付开赟贾尊尊李爱梅丁新华吐尔逊阿合买提冯宏祖郭文超

谈钇汐,付开赟,贾尊尊,李爱梅,丁新华,吐尔逊·阿合买提,冯宏祖,郭文超

(1.塔里木大学农学院,新疆阿拉尔 843300;2.新疆农业科学院植物保护研究所/农业农村部西北荒漠绿洲作物有害生物综合治理重点实验室,乌鲁木齐 830091)

0 引 言

【研究意义】番茄潜叶蛾Tutaabsoluta(meyrick),属鳞翅目(Lepidoptera),麦蛾科(Gelechiidae),又名番茄潜麦蛾,番茄麦蛾,南美番茄潜叶蛾,是番茄上最重要的害虫之一[1-5],原产于南美洲的秘鲁[6]。中国番茄产量占全球总产量的35.5%[8],番茄潜叶蛾的入侵对中国番茄产业造成巨大威胁。番茄潜叶蛾主要危害番茄、马铃薯、茄子、甜椒等经济作物[9]。在作物的苗期至成熟植株生长的整个阶段,都会受到番茄潜叶蛾的危害,待其幼虫孵化后,潜食茄科植物叶片,影响了植株的光合作用,严重发生时还可蛀食果实、顶芽以及嫰梢、嫩茎,植株随之停止生长、幼茎坏死、果实畸形甚至脱落,若防控不当,势必造成严重的番茄减产,减产率高达 80%~100%,影响番茄等茄科植物的产量和品质,降低番茄商品等级[6]。对主粮作物马铃薯产业产生了威胁[10-12]。诱捕器诱杀番茄潜叶蛾的防治方法,对于番茄等茄科植物不受农药污染、无农药残留、保证其产量和质量的安全可靠具有重要意义。【前人研究进展】化学农药的使用可以短期有效的控制番茄潜叶蛾对植株的危害[13-16],但是随着化学农药的普遍使用,番茄潜叶蛾对许多类型的杀虫剂产生了抗性[17],包括有机磷类、拟除虫菊酯类、邻甲酰胺基苯甲酰胺类、巴丹,以及生物源药剂多杀菌素、印楝素、几丁质合成抑制剂等。利用色板对蓟马[18-20]、烟粉虱[21]、灰飞虱[22]、斑潜蝇[23]、烟蚜[24]、果蝇[25]、多毛小蠹[26]、广翅蜡蝉[27]等害虫进行诱杀试验已有较多报道。利用不同悬挂高度对葡萄园绿盲蝽[28]、苹果绣线菊蚜[29]、蓝莓果蝇[30]、香蕉花蓟马[31]、桑葚瘿蚊[32]、二化螟[33]、豆野螟[34]、梨小食心虫[35]、柑桔潜叶蛾[36]、桔小实蝇[37]等害虫进行诱杀实验已有较多报道。【本研究切入点】诱捕器诱杀技术是利用害虫对色谱的趋性而开发的监测、诱杀害虫的一项无公害、物理防治技术。该项技术具有操作简便、无毒、无残留、无公害、对天敌相对安全、见效快、效果好、专一性强、成本低等优点,已成为害虫绿色防控措施的重要组成部分和害虫种群动态预测预报的主要技术之一,在我国广泛应用于蔬菜、果树、茶树害虫的预测预报或控制。利用不同悬挂位置判断通风口处是否对南美斑潜蝇、蚜虫和白粉虱等害虫[38]进行诱杀实验已有较多报道。【拟解决的关键问题】采用4种不同颜色、3种不同悬挂高度、3种不同悬挂位置3个方面对番茄潜叶蛾成虫的诱集效果进行综合研究,筛选出诱杀番茄潜叶蛾成虫效果最好的诱捕器颜色、悬挂高度、悬挂位置,为番茄潜叶蛾的防治提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 材 料

1.1.1 番茄品种

试验于2021年5月至2021年7月在新疆喀什地区叶城县吐古其乡(N 37°54′51″ E 77°26′22″)进行,为无机蔬菜生产基地,塑料薄膜独立温棚,番茄品种为京番402(杂交一代),红色果实为主。种植方式主要为透明塑料地膜覆盖畦面土壤种植,株距约50 cm,行距约70 cm;温棚坐北向南,南北向宽度约为7 m,东西向长度约70 m,高度约3 m。采用滴灌系统适时适量供水。番茄的种植与管理执行国家标准(GBT1963.1-4-2005有机蔬菜生产技术标准),其间不施用任何化学药剂和化学肥料,成熟番茄果实主要用于采摘。

1.1.2 粘虫色板

粘虫色板为长方形,规格为20 cm×25 cm,购自北京中捷四方生物科技股份有限公司。以田间防控粉虱、蚜虫、斑潜蝇、蓟马等小型害虫最常使用的黄色(波长(575±10)nm)、绿色((520±10)nm)、蓝色((465±10)nm)(数据由厂家提供)和白色粘虫板(三角形粘胶式诱捕器通常使用的粘板)4种颜色色板作为供试材料。

1.1.3 性诱芯

供试性诱芯为仅含有性信息素主要成分(反-3,顺-8,顺-11-十四碳三烯乙酸酯(3E,8Z,11Z)-3,8,11-tetradecatrienylacetate)的单一组分性诱芯,以绿色钟形天然硅橡胶塞为载体,有效成分含量为500 μg/枚,由公司协助购自中国科学院动物研究所。

1.1.4 诱捕器1.1.4.1 平面式诱捕器

选用适宜于设施蔬菜的平面式诱捕器,诱捕器由粘虫色板和性诱芯两部分组成。性诱芯直接粘于粘板中央(诱捕器颜色试验/诱捕器通风口实验);或以细铅丝一端穿牢性诱芯粘于粘虫板中央,另一端穿挂于粘板上端(诱捕器悬挂高度试验)。

1.1.4.2 三角型诱捕器

选用适宜于设施蔬菜的三角型诱捕器,诱捕器由白色粘虫板铺于诱捕器底部,诱芯由细铅丝一端穿牢悬挂于诱捕器内部、白色粘虫板上方。

1.2 方 法

1.2.1 诱捕器颜色对诱蛾效果的影响

设置4种诱捕器颜色处理,每种颜色1 个诱捕器,计4 个诱捕器为1 组,4组重复;组内不同颜色诱捕器间距约15 m。在土壤种植温棚(地膜覆盖畦面),诱捕器悬挂于株间。以番茄长势和番茄潜叶蛾发生程度基本一致的4个温棚(试验开始时番茄物候期为开花坐果初期,株高1.5~1.8 m),分别记为温棚1、温棚2 、温棚3和温棚4作为4 次温棚重复。每次记录完当日数据之后,将4种不同颜色的粘板所在位置进行调换。

1.2.2 诱捕器悬挂高度对诱蛾效果的影响

以厂家推荐诱蛾效果最优颜色诱捕器为供试诱捕器,设置3种诱捕器悬挂高度处理。处理1,高度为40~60 cm,即诱捕器与地面垂直放置,底部边缘与地面距离为40 cm,上部边缘与地面距离为60 cm;性诱芯与地面距离为50 cm;处理2,高度为90~110 cm,即诱捕器与地面垂直放置,底部边缘与地面距离为90 cm,上部边缘与地面距离为110 cm;性诱芯与地面距离为100 cm;处理3,高度为140~160 cm,即诱捕器与地面垂直放置,底部边缘与地面距离为140 cm,上部边缘与地面距离为160 cm;性诱芯与地面距离为150 cm;3种悬挂高度处理作为1 组,诱捕器长边与垄宽平行放置(依托连栋温棚轻钢立柱/方管;设置4组重复,组间(亦即重复间)距离约为20 m。开始时番茄物候期为果实开花坐果初期,株高为1.5~1.8 m。每次记录完当日数据之后,将3种不同高度的粘板所在位置进行调换。

1.2.3 不同悬挂位置对诱蛾效果的影响 1.2.3.1 不同悬挂位置的诱虫效果

将在同一温棚的3个位置(通风口、出入口、远离通风口)分别放置诱捕器进行诱捕。诱捕器的选择以厂家推荐诱蛾效果最优颜色诱捕器为供试诱捕器,同一温棚悬挂的诱捕器数量根据通风口数量进行调整。

1.2.3.2 不同悬挂位置的幼虫数量调查

于同一个温室大棚内3个不同位置(通风口、远离通风口、出入口)所放置的诱捕器周围,对番茄植株受害程度进行调查,3个位置分别选择3棵植株,每棵植株分别选择上中下3个位置调查叶片数量、受害孔道数量、幼虫数量。试验开始时番茄物候期为开花坐果中期,株高为1.5~1.8 m。

1.2.4 番茄潜叶蛾虫量长期观测

试验期间,于3个温室大棚内分别悬挂1个三角型诱捕器进行虫害发生规律的长期观测。

1.2.5 诱捕器数据调查

每天调查计数1 次每个诱捕器(包括不同颜色、不同悬挂高度、不同悬挂位置诱捕器)诱集的成虫数量(根据成虫腹部颜色和形状,仅计数统计诱集到的雄性成虫数量),顺时针移动不同诱捕器的位置(组内4 种颜色/3种高度),并依据诱蛾数量和粘虫程度及时更换粘板。根据番茄生长情况,诱捕器颜色试验连续6周以上,诱捕器悬挂高度试验连续进行5周以上,试验期间不更换性诱芯。其中,诱捕器颜色试验符合随机区组设计,数据统计量为4 种诱捕器颜色×4个温棚重复×每天调查1次数据×44 d=704个原始数据;诱捕器悬挂高度试验符合完全随机设计,数据统计量为3种诱捕器悬挂高度×4组重复×每天调查1 次数据×39 d=468个原始数据。诱捕器通风口试验符合随机区组设计,数据统计量为3个诱捕器位置×4个温棚重复×每天调查1次数据×36 d=432个原始数据;幼虫长期观测试验符合随机区组设计,数据统计量为1个三角型诱捕器×3个温棚重复×每天调查1次数据×65 d=195个原始数据。

1.3 数据处理

逐日调查统计每种颜色诱捕器、每种悬挂高度和各个悬挂位置诱捕器的诱蛾数量,分别计算不同颜色、不同悬挂高度、不同悬挂位置诱捕器的平均诱蛾数量,以及每种颜色、各个悬挂高度、不同悬挂位置诱捕器的日诱蛾数量占比;并借鉴鳞翅目害虫不同来源性诱芯诱捕效果评价方法,评价4 种颜色、3种悬挂高度诱捕器、3个悬挂位置的诱蛾效果。以3项指标的最高值计为1,分别计算4 种诱捕器颜色、3种诱捕器悬挂高度以及3个诱捕器悬挂位置的相对诱蛾量占比及诱蛾数量。不同颜色诱捕器的诱蛾数量占比(%)=(每种颜色诱捕器诱蛾数量/4种颜色诱捕器总计诱蛾数量)×100;不同悬挂高度诱捕器的诱蛾数量占比(%)=(每种悬挂高度诱捕器诱蛾数量/3种悬挂高度诱捕器总计诱蛾数量)×100;不同悬挂位置诱捕器的诱蛾数量占比(%)=(3个悬挂位置诱捕器诱蛾数量/3个悬挂位置诱捕器总计诱蛾数量)×100。

数据采用SPSS 24.0 软件进行统计分析,其中不同颜色(同一温棚)、不同悬挂高度(同一温棚)和不同悬挂位置(同一温棚)诱捕器逐日诱蛾数量和诱蛾量占比(分别为44、39、36、65 d逐日观察数据),以成对数据t测验各处理间显著性水平。以单因素方差分析(One-way Analysis of Variance)最小显著差法(LSD test)比较检验各处理间的差异水平。

2 结果与分析

2.1 不同颜色诱捕器对诱集番茄潜叶蛾成虫效果的比较

2.1.1 不同颜色诱捕器的诱蛾量占比

研究表明,蓝色、绿色、黄色、白色诱捕器41 d平均诱蛾量占比蓝色诱捕器诱蛾量最大(19.2%~52.9%)白色诱捕器诱蛾量占比最低(3.9%~33.3%),,4 种颜色诱捕器的诱蛾效果差异显著。蓝色和绿色诱捕器的诱蛾量占比最高(蓝色 vs.黄色,t=10.43,df=40,P<0.001;蓝色 vs.白色,t=7.637,df=40,P<0.001;绿色 vs.黄色,t=7.731,df=40,P<0.001;绿色 vs.白色,t=3.598,df=40,P=0.001),其次为白色(白色 vs.黄色,t=3.262,df=40,P=0.002),蓝色诱捕器同绿色诱捕器的诱蛾量占比较高,但差异不显著(蓝色 vs.绿色,t=2.13,df=40,P=0.04),黄色诱捕器的诱蛾量占比最低。图1

注:每种颜色诱捕器日诱蛾量占比(平均值±标准误,n=4),诱捕器颜色旁小写字母不同表示在P<0.05 水平差异显著(单因素方差分析),粉色线表示日诱蛾量占比理论值(25%)

2.1.2 不同颜色诱捕器的诱蛾量

研究表明,蓝色诱捕器同绿色诱捕器平均日诱蛾量显著高于黄色诱捕器及白色诱捕器,然而蓝色诱捕器同绿色诱捕器之间比较无显著差异。蓝色和绿色诱捕器的每日平均诱蛾量最高(蓝色 vs.黄色,t=6.480,df=40,P<0.001;蓝色 vs.白色,t=5.638,df=40,P<0.001;绿色 vs.黄色,t=4.845,df=40,P<0.001;绿色 vs.白色,t=2.341,df=40,P=0.020),其次为白色(白色 vs.黄色,t=4.528,df=40,P<0.001),而蓝色诱捕器同绿色诱捕器的日平均诱蛾量差异不显著(蓝色 vs.绿色,t=1.596,df=40,P=0.118),黄色诱捕器的日平均诱蛾量最低。图2

注:每种颜色诱捕器日诱蛾数量(平均值±标准误,n=4),诱捕器颜色旁小写字母不同表示不同颜色间在P<0.05 水平差异显著(单因素方差分析)

2.1.3 不同悬挂高度诱捕器的诱蛾数量及诱蛾量占比的综合比较

研究表明,诱蛾效果综合评价结果差异较为显著。蓝色、绿色、黄色、白色诱捕器的平均诱蛾量分别为:(65.4±10.5)、(59.7±10.4)、(30.9±5.6)和(47.4±8.8)头。其中4组间两两比较发现,蓝色同黄色、白色间存在显著性差异,绿色同黄色、白色间存在显著性差异,而蓝色同绿色之间无显著性差异。平均诱蛾量占比分别为:(33.09±1.03)%、(28.88±1.24)%、(16.52±0.86)%和(21.52±1.05)%。其中4组间两两比较均有显著性差异。蓝色诱捕效果最好,其次为绿色诱捕器、白色诱捕器,而黄色诱捕器诱捕效果最差。表1

表1 不同颜色诱捕器对番茄潜叶蛾诱捕效果Table 1 Effects of traps with different colors on T.absoluta

2.2 不同悬挂高度诱捕器对诱集番茄潜叶蛾成虫效果比较

2.2.1 不同悬挂高度诱捕器的诱蛾量占比的影响

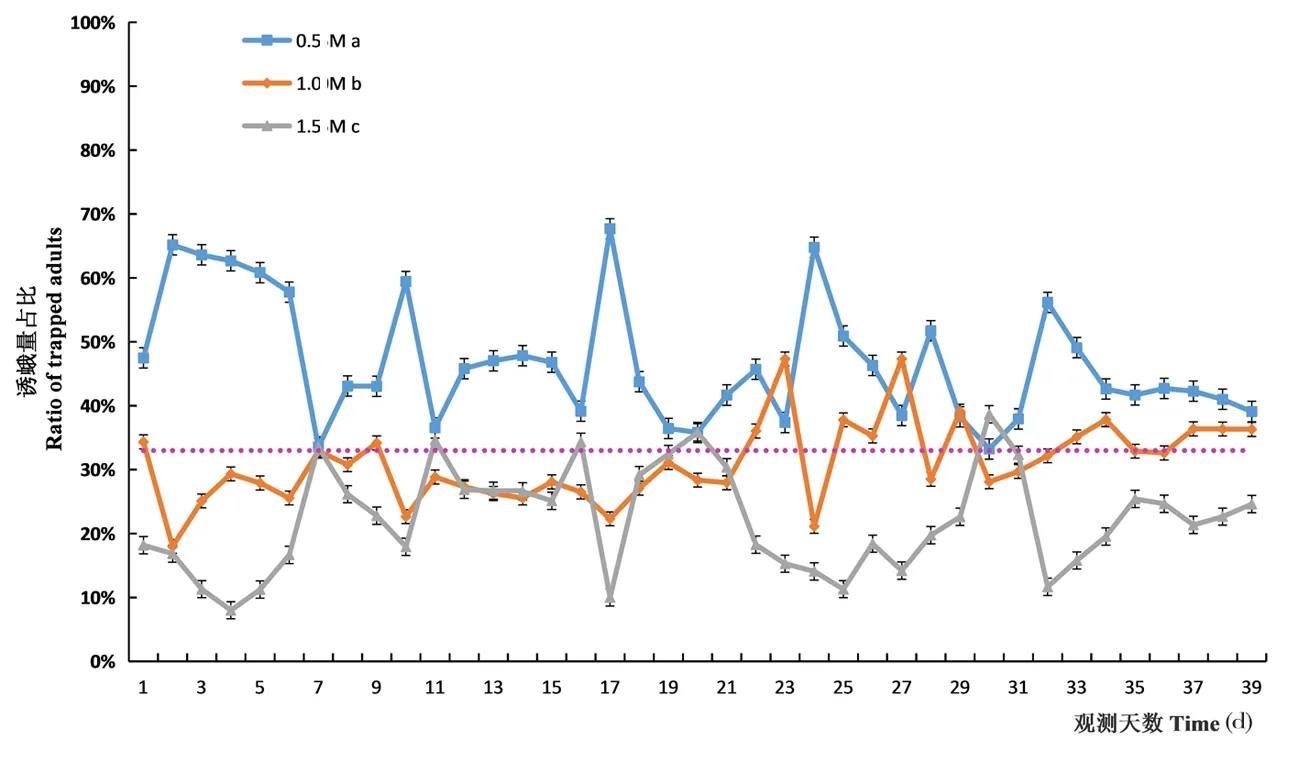

研究表明,悬挂高度对诱蛾量有影响,在40~60 cm、90~110 cm、140~160 cm高度悬挂诱捕器,逐日诱蛾量占比分别为33.2%~67.7%、18.0%~47.3%、8.0%~38.7%;平均诱蛾量占比分别为42.0%±0.5%、35.0%±4.2%和23.0%±4.0%,3种诱捕器悬挂高度的诱蛾效果差异显著。将诱捕器直接放于最低点(40~60 cm)其诱蛾量占比最高(40~60 cm vs.90~110 cm,t=6.952,df=38,P<0.001;40~60 cm vs.140~160 cm,t=9.21,df=38,P<0.001)其次为高度90~110 cm。(90~110 cm vs.140~160 cm,t=5.1,df=38,P<0.001),高度为140~160 cm诱蛾量占比最低。图3

注:每种悬挂高度诱捕器日诱蛾量占比(平均值±标准误,n=4),诱捕器悬挂高度旁小写字母不同表示在P<0.05 水平差异显著(单因素方差分析),粉色线示诱蛾量占比理论值(33.3%)

2.2.2 不同悬挂高度诱捕器的诱蛾数量的影响

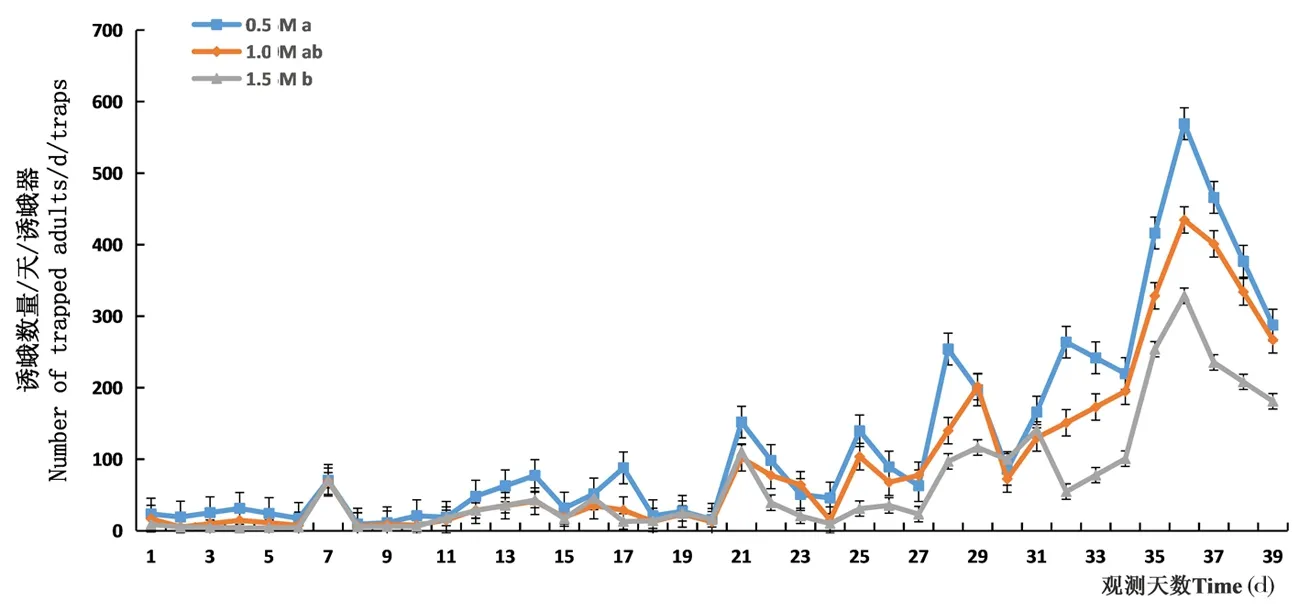

研究表明,悬挂高度不同,诱捕器中番茄潜叶蛾成虫数量存在差异。随着悬挂高度降低,诱捕的番茄潜叶蛾成虫数量不断升高。将诱捕器直接放于最低点(40~60 cm)其诱蛾量占比最高(40~60 cm vs.90~110 cm,t=5.230,df=38,P<0.001;40~60 cm vs.140~160 cm,t=5.324,df=38,P<0.001)其次为90~110 cm。(90~110 cm vs.140~160 cm,t=4.191,df=38,P<0.001),140~160 cm效果不佳。图4

注:每种悬挂高度诱捕器的日诱蛾量(平均值±标准误,n=4),诱捕器悬挂高度旁小写字母不同表示在P<0.05 水平差异显著(单因素方差分析)

2.2.3 不同悬挂高度诱捕器的诱蛾数量及诱蛾量占比的综合比较

研究表明,诱蛾效果综合评价结果较为显著,0.5、1.0和1.5 m的平均诱蛾量分别为:(125.1±22.4)、(96.1±18.5)和(65.1±12.7)头,其中3组间两两比较均有显著性差异。平均诱蛾量占比分别为:(46.96±1.59)%、(31.11±1.09)%和(22.24±1.35)%,其中3组间两两比较均有显著性差异。高度为40~60 cm诱捕效果最好,其次为悬挂高度为90~110 cm,而悬挂高度为140~160 cm诱捕效果最差。表2

表2 不同高度诱捕器对番茄潜叶蛾诱捕效果Table 2 Effects of traps with different heights on T.absoluta

2.3 不同悬挂位置诱捕器对诱集番茄潜叶蛾成虫效果的比较

2.3.1 不同悬挂位置诱捕器的诱蛾数量占比

研究表明,靠近通风口、出入口、远离通风口3个悬挂位置诱捕器35 d平均诱蛾量占比分别为:33.6%~57.7% 、12.4%~42.2% 、15.9%~40.1%。悬挂于通风口处的诱捕器的诱蛾量占比最高(通风口 vs.出入口,t=8.688,df=34,P<0.001;通风口 vs.远离通风口,t=9.629,df=34,P<0.001),而远离通风口及出入口的诱蛾量占比差异不明显(远离通风口 vs.出入口,t=0.502,df=34,P=0.619)。图5

注:每种悬挂位置诱捕器日诱蛾量占比(平均值±标准误,n=4),诱捕器悬挂位置旁小写字母不同表示在P<0.05 水平差异显著(单因素方差分析),粉色线示诱蛾量占比理论值(33.3%)

2.3.2 不同悬挂位置诱捕器的诱蛾量

研究表明,不同悬挂位置(靠近通风口、出入口、远离通风口)的诱捕器捕获的番茄潜叶蛾成虫数量存在差异,且总体规律为:通风口诱蛾量>出入口诱蛾量>远离通风口诱蛾量。悬挂于通风口处的诱捕器的诱蛾量最高(通风口 vs.出入口,t=4.417,df=34,P<0.001;通风口 vs.远离通风口,t=5.311,df=34,P<0.001),而远离通风口及出入口的诱蛾量占比差异不明显(远离通风口 vs.出入口,t=0.846,df=34,P=0.403)。图6

注:每种悬挂位置诱捕器的日诱蛾量(平均值±标准误,n=4),诱捕器悬挂位置旁小写字母不同表示在P<0.05 水平差异显著(单因素方差分析)

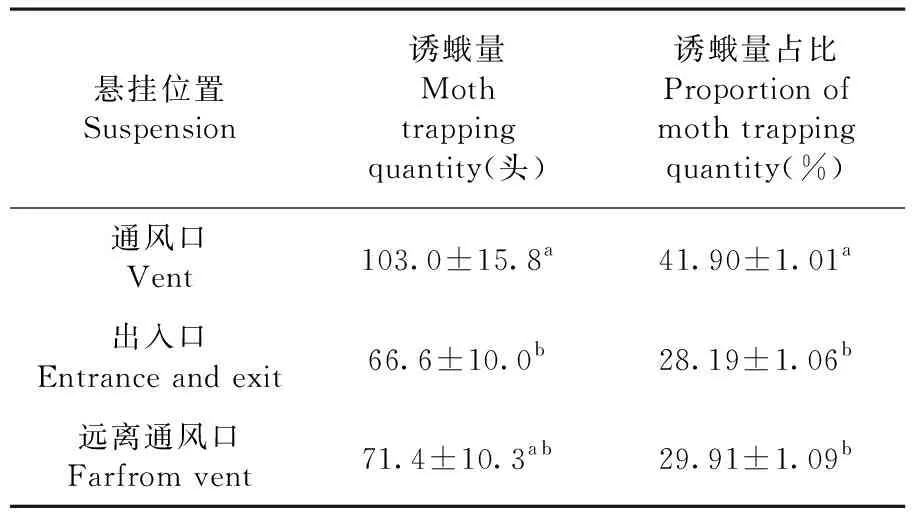

2.3.3 不同悬挂位置诱捕器的诱蛾数量及诱蛾量占比的综合比较

研究表明,诱蛾效果综合评价结果较为显著,通风口、出入口、远离通风口的平均诱蛾量(头)分别为:(103.0±15.8)、(66.6±10.0)和(71.4±10.3)头。其中3组间两两比较均有显著性差异。平均诱蛾量占比分别为:(41.90±1.01)%、(28.19±1.06)%和(29.91±1.09)%。其中,通风口处粘板诱蛾量同出入口及远离通风口处的诱蛾量之间比较有显著差异,而出入口及远离通风口处的诱蛾量之间比较无显著差异。悬挂于通风口处的诱捕器诱捕效果最好,其次为悬挂于出入口的诱捕器,而悬挂于远离通风口的诱捕器诱捕效果最差。表3

表3 不同位置诱捕器下番茄潜叶蛾诱捕效果Table 3 Effects of traps with different positions on T.absoluta

2.3.4 不同悬挂位置幼虫数量调查

研究表明,通风口、出入口、远离通风口的平均孔洞数分别为(11.51±1.19)、(6.83±0.60)、(11.90±8.96)个。通风口、远离通风口均与出入口有显著性差异,而通风口与远离通风口之间差异不显著。幼虫数量方面,通风口、出入口、远离通风口的平均幼虫数分别为(2.86±0.40)、(0.49±0.15)、(1.19±0.29)头。通风口与远离通风口、出入口有显著性差异,而远离通风口与出入口之间差异不显著。通风口(395.02)>远离通风口(169.93)>出入口(40.16)。图7,表4

表4 番茄潜叶蛾对不同位置番茄植株危害状况的评价Table 4 Evaluation of damage status of tomato plants by T.absoluta at different locations

孔洞危害数量上部叶片、中部叶片、下部叶片的平均孔洞数分别为(4.05±0.63)、(10.19±1.63)、(20.76±1.74)个。上部叶片、中部叶片和下部叶片两两之间均有显著性差异。幼虫数量上部叶片、中部叶片、下部叶片的平均幼虫数分别为(0.62±0.30)、(0.81±0.36)、(2.67±1.06)头。上部叶片、中部叶片和下部叶片两两之间均有显著性差异。下部叶片(55.43)>中部叶片(8.25)>上部叶片(2.51),通风口处的下部叶片危害最为严重。表5,图7

注:每种位置调查两个对象:孔洞数量、幼虫数量(平均值±标准误,n=9),上方小写字母不同表示诱捕器悬挂高度间在P<0.05 水平差异显著(单因素方差分析)

注:通风口处选择3个植株,分别于上中下3个部位调查两个对象:孔洞数量、幼虫数量(平均值±标准误,n=3),上方小写字母不同表示诱捕器悬挂高度间在P<0.05 水平差异显著(单因素方差分析)

表5 番茄潜叶蛾对通风口处植株的不同位置危害状况的评价Table 5 Evaluation of hazard status of tomato leaf moth at different positions at the vent site

3 讨 论

在不同颜色的诱捕器进行诱捕时,各个颜色的诱捕器均可以诱捕到番茄潜叶蛾成虫,经过综合评价,各个诱捕器诱集效果:蓝色>绿色>白色>黄色,之后使用诱集效果最好的蓝色诱捕器进行不同悬挂高度的实验,诱集效果:0.5 m>1.0 m>1.5 m(离地高度)。使用诱集效果最佳的蓝色诱捕器进行同一温棚内不同悬挂位置的实验,诱集效果显示:通风口诱集成虫效果最好,其次是远离通风口,而出入口诱集效果最差。对于番茄潜叶蛾的危害情况及其产卵偏好,试验结果表明,通风口受到危害最为严重,其次是远离通风口,出入口受到危害最低。在通风口处,针对植株不同部位的叶片进行危害状况的调查发现:下部叶片危害最为严重,其次是中部叶片,而上部叶片危害较轻。这一结果也表明,番茄潜叶蛾生活习性多为番茄植株的中下部,符合不同悬挂高度对番茄潜叶蛾的诱集效果的结果。试验表明,由于各个实验基本都是由开花坐果期开始进行,直至完熟期结束,而虫量的变化呈现逐渐上升的趋势,猜测番茄潜叶蛾对于番茄植株的危害大多是在其生长末期较为严重。

4 结 论

不同悬挂位置诱捕器诱蛾量占比中,悬挂于通风口处的诱捕器诱蛾量显著高于其他2种悬挂位置,依次为通风口>出入口和远离通风口,差异明显。通风口>远离通风口>出入口在设施蔬菜生产中,将蓝色性信息素诱捕器(平面式)于40~60 cm放置通风口处,对番茄潜叶蛾的诱捕效果最好。