管理层股权激励驱动下的并购决策及其经济后果

2022-06-14刘娥平关静怡

刘娥平 关静怡

(1.中山大学管理学院,广东 广州,510275;2.广东财经大学会计学院,广东 广州 510320)

一、引言

自股权激励计划问世以来,公司金融领域的学者持续关注股权激励对公司投资行为和资本配置效率的影响,认为可以减少管理层的短视和自利行为,优化投资决策。但是,股权激励制度也带来了新问题,例如诱发了机会主义行为,彻底沦为管理层牟取个人福利的工具:通过一些操纵手法强行兑现行权条件,导致代理冲突加剧。目前,股权激励影响公司投资行为的研究更多地从新建设备、研发产品等内部投资角度展开,对外部扩张投资角度关注不足。随着我国资本市场发展步伐加快,企业并购日益活跃,当中尤其值得关注的问题是:股权激励制度能否切实地发挥激励效果和治理作用,促进管理层作出有效的并购决策?

本文以企业并购为切入点,选取2010―2020年A股上市公司数据为研究样本,对管理层股权激励影响并购决策及其经济后果的内在作用机理进行深入探讨。研究发现,在管理层股权激励的驱动下,上市公司更倾向于实施并购,并购的总规模、平均规模更大,且在股票期权、价内程度较低的情况下,对并购决策的驱动效果更明显;受股权激励驱动的并购交易在实施后的第一、第二年业绩较好,但在第三年没有表现出显著差异;股权激励还会导致管理层在并购后减持,且绩效越好,次年减持得越多。进一步研究发现,在股权激励驱动下,融资约束严重的公司为了完成并购交易将会削减研发支出,并购规模越大,研发支出削减越多;在并购前管理层超额薪酬较低的情况下,股权激励对并购绩效的影响作用更强。以上结果表明,股权激励有助于优化管理层风险偏好,促使企业实施有价值的并购交易,并且在管理层超额薪酬水平较低的情况下,股权激励的作用效果更好。但是,这种绩效提升作用仅在并购后的两年内比较明显,其原因在于管理层会利用绩效提升的时间窗口减持套利,并且削减了本该用于内生增长的研发投入,最终导致企业长期发展动力不足、绩效出现回落。

本文的主要贡献在于:(1)对绩效的观测窗口更长,刻画了股权激励完整周期下并购绩效的变化,回应了现有研究关于股权激励影响并购绩效的分歧和争议,阐释了管理层的行为表现与内在逻辑,验证了股权激励的实施效果;(2)论述了股权激励驱动下的并购可能被管理层用作市值管理工具,厘清了管理层如何利用并购配合期权(股份)解锁从而减持套利;(3)揭示了资本限量的情况下,管理层对于外延扩张与内生增长的取舍,探明了股权激励驱动的并购投资是否挤占了研发投入。相关结果丰富了股权激励经济后果领域的研究,对监管方进一步优化股权激励政策环境、探索激励机制创新具有一定的借鉴作用,对上市公司借助股权激励制度优化并购决策、激发协同效应具有一定的参考价值。

二、文献回顾与评述

(一)股权激励的经济后果

现有研究对管理层股权激励经济后果的研究主要从利益趋同和堑壕理论两个角度展开。

一方面,利益趋同角度的研究发现,股权激励有助于缓解委托代理问题(Tzioumis,2008),减少管理层过度在职消费(刘井建等,2017),降低高管离职率(陈健等,2017),缓解投资不足和过度投资问题从而改善企业投资效率(宋玉臣等,2017)。其中,股权激励缓解投资不足的原因在于提高了管理层的风险承担意愿(王鲁平等,2018),缓解过度投资的原因在于减少了管理层的过度负债行为(董屹宇和郭泽光,2019)。股权激励还可以促使管理层更准确、全面地披露企业业绩情况,减少信息不对称问题(付强等,2019)。基于利益协同、风险承担、金手铐效应这三个渠道,股权激励对企业绩效表现出了持续三年的提升作用,且绩效呈现先升后降的特征,其中,限制性股票的短期效果更好,而股票期权的长期效果更好(陈文强,2018)。

另一方面,堑壕理论视角的研究发现,股权激励会加剧管理层从事证券欺诈活动的倾向(Denis et al.,2006),促使管理层实施盈余管理(Li and Kuo,2017),以便满足股权激励方案行权业绩条件(程果和蒋水全,2019),推动股价短期上涨后减持套利(Chi et al.,2020)。管理层在行权等待期会降低研发支出强度,以此进行盈余操纵,获取由股票期权激励带来的更大经济利益(陈林荣等,2018)。尽管股权激励可以降低高管辞职的可能性,但会显著加剧高管减持,这在限制性股票激励中尤其明显(冯怡恬和杨柳勇,2018)。此外,上市公司在股权激励公告前还存在机会主义择时行为(程果,2020)。

关于激励方式的研究发现,相对于限制性股票而言,股票期权对过度投资的影响更显著(李小娟,2017),对管理层的风险激励效应更强(邱强等,2018),其风险与收益不对称的特性更容易驱使管理层参与高风险项目来增加股权激励收益(徐寿福和邓鸣茂,2020)。为了提高激励效率,大型上市公司更适合使用股票期权,而小型上市公司更适合使用限制性股票(刘中文等,2019)。

(二)管理层股权激励与企业并购

根据委托代理理论,管理层进行并购的动机在于提高个人福利而非股东财富。CEO在选择并购标的时,哪怕有更高协同效应的标的公司可供选择,也会更倾向于选择低协同效应的公司,以便巩固权力、在整合阶段获得更高的个人福利(Kräkel and Müller,2015)。哪怕并购不能创造价值,规模的扩大也能提高管理层的薪酬水平(Anderson et al.,2004)。代理问题会导致企业的短期、长期投资水平都超过最佳值,因为管理层会利用短期投资来控制当前收益,并利用长期投资调节企业增长(Gryglewicz et al.,2020)。损毁公司价值的并购行为还会为高管带来职位晋升(李路和肖土盛,2018)。

上市公司CEO股权激励强度越大,越容易发起并购,但股权激励强度对短期并购绩效并无显著影响(姚晓林和刘淑莲,2015)。股权激励与长期并购绩效具有倒U型关系,在管理层股权激励强度较低时对并购绩效具有积极作用,在激励强度较高时对并购绩效起到反作用,说明应该将股权激励水平控制在合理范围(刘莉和温丹丹,2014)。在国有企业或者股权集中度较高的企业中,股权激励与并购企业的价值创造正相关(徐昭,2017)。

针对不同类型股权激励的研究表明,限制性股票可以促使高管做出并购决策,但其激励强度与并购绩效之间没有显著关系,而股票期权激励强度与并购绩效正相关(潘爱玲等,2017)。王姝勋和董艳(2020)则发现,高管的期权激励可以缓解代理问题、提升风险承担水平,从而提升了企业实施并购的可能性和规模,并提升并购次年的财务绩效。杜跃平和徐杰(2016)发现CEO股票期权激励能刺激其做出并购决策,其中代理成本存在部分中介效应。陈效东和周嘉南(2016)将股权激励分为赎买型(为了方便大股东掏空)和福利型(为了高管牟取福利),发现赎买型股权激励的企业更倾向于外部并购,增加了大股东的掏空行为,而福利型股权激励的企业则更加倾向于内部投资,增加了高管在职消费水平。

(三)文献评述

从上述研究可以发现,在委托代理视角下,管理层有动机通过并购牟取个人福利。为了激励管理层做出提升企业绩效的并购投资决策,股权激励制度被设计出来,希望通过授予管理层股份而将管理层与股东的利益进行捆绑。但研究表明,股权激励同时存在着利益趋同效应和管理者堑壕效应:既可能促使管理层努力兑现业绩目标,减少非效率投资、在职消费等委托代理问题,与股东实现利益趋同;也可能会诱发管理层机会主义行为,强行通过盈余操纵手法兑现行权目标,以便减持套利。

但是,相关研究对管理层股权激励影响并购投资的内在机理尚不清楚:首先,虽然一些研究得出了股权激励可以提升并购绩效的结论,但观测期不足,难以准确刻画股权激励的经济后果。如果并购绩效先升后降,则虽然在并购后短时间内表现良好,但终究未能提升股东财富。其次,股权激励驱动下的管理层实施并购交易究竟是出于投机主义,还是发自内心地追求企业价值、减少委托代理问题?虽然一些研究认为,股权激励优化了管理层的风险偏好、提升了风险承担能力,但对其中的原因解释不足,未考虑管理层利用并购配合解锁以便减持的动机。最后,一些研究发现股权激励会强化盈余管理动机,使管理层变得更加投机,那么,当企业面临融资约束时可用资金较少时,管理层为了完成并购是否会挤占企业的内生性增长资源?这些问题仍有待解决。

针对这些问题,本文尝试提出一种可能的管理层行为逻辑假说:股权激励将会驱使管理层积极地实施并购交易,在并购阶段选择优质标的,在整合阶段努力挖掘协同价值,从而表现为并购绩效提升;如果股权激励未能改善长期并购绩效,则有可能是由于管理层对并购资源配置做出了不合理的安排,迫切地强行兑现业绩目标以便解锁套现;当高管减持套现后,并购绩效就会回落。

三、研究假设

股权激励对企业并购决策的影响可以从委托代理和风险偏好两个角度进行分析。

一方面,两权分离带来了股东与管理层之间的委托代理问题:股东拥有公司所有权但很少直接参与企业管理;经营权更多地由管理层掌控,很少接受股东的监督,为管理层实施自利行为提供了较大空间。此时,管理层容易做出损害股东财富和企业价值的非效率投资决策,增加代理成本。为了缓解这种代理冲突问题,弥补股东监督缺位的漏洞,可以引入股权激励制度来激励管理层努力经营,在制定投资决策时以公司长远利益为重。具体在并购交易情景中,由于信息不对称问题,股东对并购交易的详细情况和管理层在谈判过程中的努力程度缺乏足够的了解,容易强化管理层的道德风险行为,导致管理层在尽职调查和条款协商过程中消极怠工,不愿努力寻找优质标的公司、不愿意极力争取有利于股东的交易条款,在并购整合阶段也不愿意全心全意付出精力。

另一方面,尽管并购有助于企业快速扩张规模、布局新业务,但也常常伴随着风险。第一,并购交易的规模较大,交易金额常常数以亿元计,交易难度和整合难度较大,还面临着反收购、监管审批等方面的风险;第二,实施并购交易将会对企业自身的收益和风险特性产生重大影响,能否创造价值取决于今后的协同整合效果,而股东与管理层的风险偏好是不同的:股东可以通过分散投资来降低系统风险,风险态度是中性的,但管理层任职于上市公司后风险与公司完全挂钩,难以分散非系统风险,因而具有风险厌恶态度。此时,管理层可能获得的收益与承担的风险不完全对等,比股东更容易做出风险规避的行为,不愿意承担风险发起并购活动,以便降低将来因并购失败而带来的降职甚至解雇风险。具有此类风险厌恶特性的管理层,将不愿意跳出舒适圈、承担风险去实施可能获得高收益的并购活动,导致企业错过一些优质并购项目。

根据股权激励的利益趋同理论,股权激励对管理层的行为具有直接影响,赋予管理层一定的股权或者购买股权的权利,将使管理层能分享经营效益,站在股东财富最大化的角度进行投资决策,实现与股东之间的利益协同。因此,股权激励使得管理层享有公司的剩余收益索取权,其个人财富与股东财富之间的敏感性增加,便具有更大的动力实施期望净现值为正的并购投资项目。同时,股权激励存在“凸性”特征,即管理层的股权激励收益还与企业股价波动相挂钩,可以通过承担风险获利,这弱化了管理层的风险厌恶态度,提高了风险承担意愿,从而激励其从事有风险的并购投资活动。

据此,本文提出以下研究假设:

H1a:管理层股权激励将会促使公司更加积极地实施并购活动。

股权激励有不同的制度安排,常见的是股票期权和限制性股票,两者在本质、惩罚性和限制性等方面存在差异,对并购决策可能产生不同的影响。其中,股票期权是管理层获得在未来某一段时间内购买公司股票的权利(行权价格通常不能低于公告前一段时间的公司股价),不要求管理层预先支付自有资金,因而具有明显的“凸性”特征,即收益与风险存在不对称性,在股票期权的行权条件未满足时可以放弃执行该期权,避免承担现金亏损,兼顾了内在价值和时间价值,所以管理层的未来收益可能很大但是承担的风险相对有限,当股价明显上升时,股票期权的获益空间较大;但如果管理层不积极采取措施推动公司股价上涨,则管理层无法从股票期权中获利。限制性股票则要求管理层在获得公司股票时支付自有资金(授予价格通常是公告前一段时间公司平均股价的50%),仅当未来达到业绩条件后才能转让股份,只具有内在价值而不具有时间价值,如果未达到业绩条件,公司一般会按照授予价格和市价较低值回购对应业绩考核年度的全部限制性股票,或者当解锁后股价过低时,即使能转让也不能获得收益。但由于授予价格相对市价而言低了很多,即使不从事有风险的投资,管理层获得收益的可能性依然较大,所以管理层更可能平稳地推进公司的各项投资,避免投资失败后股价走低。

于是,在股票期权激励下,管理层可以在股票期权处于虚值状态时选择不行权,避免现金亏损,同时保留了业绩向好、股价上涨可能带来的潜在收益机会,其惩罚性相对较低,又保留了从股票期权获利的可能性,更能提高管理者的风险承担意愿,刺激管理者积极进行并购交易。而在限制性股票激励下,管理层更可能从事风险较低的投资项目,以期保持业绩稳定。

据此,本文提出以下研究假说:

H1b:相对于限制性股票,股票期权激励将会促使公司更加积极地实施并购活动。

股权激励制度的另一个重要条款是股票期权的行权价格(限制性股票的授予价格),即管理层获得公司股票时需要支付的价格。该价格越低,管理层通过激励合约获取交易差价收益的可能性越高,此时的股权激励对管理层相当于福利性合约;反之,行权价格(授予价格)越高,若管理层想要通过激励方案获取收益,就需要依靠并购等高风险活动提高公司业绩、拉动股价。因此,较高的行权价格(授予价格)更可能会刺激管理层实施并购交易。由于价格本身是一种绝对衡量方式,不便于不同公司之间横向比较,若通过股权激励方案实施时的收盘价与行权价格(授予价格)的比值来衡量股权激励的价内程度,则该比值越小,说明行权价格(授予价格)越高、激励合约的价内程度越低,对管理层实施并购交易的影响可能越强。

据此,本文提出以下研究假说:

H1c:价内程度较低,将会促使公司更加积极地实施并购活动。

股权激励是一项长期激励制度,其有效期可以从1~10年不等,最常见的是3~4年,在有效期内通常每年都有指定的业绩目标和解锁比例,管理层不可能在某一年突击拼凑业绩达到一蹴而就、全部解锁的效果,所以具有持续的激励效应。那么在并购整合阶段中,股权激励应当可以继续缓解管理层与股东之间的委托代理问题,改变管理层的风险偏好特征,促使管理层更加积极地挖掘潜在协同价值,从而提升并购绩效。

具体地,股权激励对并购绩效的影响可能通过促进利益趋同、改变管理者风险偏好以及动态补偿而实现。第一,根据利益趋同理论,管理层可以通过股权激励获取企业的一部分所有权,身份从单一的管理者转变为管理者兼所有者,在股东监督不强的情况下仍然能保持高度自律,基于所有者的立场来寻找优质并购投资机会,以提升企业绩效。第二,在风险偏好方面,股权激励所特有的凸性特征,使得管理层的未来收益不仅与公司业绩具有线性关系,还会受到股价波动的影响。管理层可以通过承担风险获得收益,激发了管理者主动寻找高风险高收益的并购投资项目,从而提升企业绩效。第三,从动态补偿角度看,股权激励通常会设置一段等待期(限售期)以及多阶段的行权方案,管理者不能一次性地从股权激励方案中获得全部收益,必须从长远的角度考虑企业的长期发展,通过企业的长期绩效表现来获得补偿,因此,股权激励会促使管理层更注重维持标的公司业绩长期稳定发展,避免昙花一现。

但是,随着业绩目标分期实现、并购逐渐提升股价、期权或限制性股票分批解锁,管理层可以通过减持逐步兑现收益,在激励后期可能出现动力不足的问题。尤其是,股权激励可能会强化并购活动的寻租动机,例如潘星宇和沈艺峰(2021)发现,管理层会在激励计划实施期间通过并购活动进行利润管理,当激励计划实施完成后,就不再专注于并购活动能否影响公司当期净利润。因此,股权激励的激励效果可能不是平滑稳定的,在激励的前期效果更好,随着目标完成、股份解锁后,高管会减持套现离场,在激励后期就会导致动力不足、绩效下滑。

据此,本文提出以下研究假说:

H2a:管理层股权激励有助于提升长期并购绩效,但激励后期的效果可能较弱。

H2b:管理层股权激励会提高并购后的高管减持水平。

四、研究设计

(一)样本选择与数据来源

本文选择2010―2020年A股上市公司数据为研究样本,由于并购决策相对于股权激励需要滞后一期,并购绩效相对于并购交易需要滞后一期,所以股权激励数据的时间窗口是2010―2018年,并购交易数据是2011―2019年,并购绩效数据是2011―2020年(控制变量包含并购当年的财务绩效)。所涉及的股权激励、并购交易、公司治理数据来自CSMAR,公司财务数据来自同花顺iFind。

剔除了金融保险行业公司(财务指标与其他行业差异较大)、ST/*ST企业(消除壳资源交易对并购产生的特殊影响)、科创板上市公司、数据缺失和明显异常的公司后,得到14219个观测值。考虑到实施和不实施股权激励的样本量差异较大,为了减少内生性问题,在研究H1时采用了PSM方法进行配对,得到5386个观测值;在研究H2时对样本进行限制,选取没有实施股权激励的并购样本以及股权激励方案公布后一年内实施并购的样本进行PSM配对,得到1350个观测值。在PSM配对过程中,选择的匹配变量包括公司规模、资产负债率、成长性、管理层前三名薪酬总和、管理层持股比例、第一大股东持股比例、股权制衡度、股权集中度,匹配方法是最近邻匹配1:1。为使研究结果不受某些极端观测值的影响,对连续变量进行了上下1%分位的缩尾处理。采用Stata 14.0软件进行数据处理。

在研究H2时对样本进行限制的原因在于:如果不将在股权激励公布之前实施并购的观测值,以及在股权激励公布一年后实施并购的观测值去掉,则无法说明并购受到股权激励驱动。

在第一种情况中,并购在先、股权激励在后,由于股权激励中的授予价格、行权价格需要参考股权激励方案公布前一段时间的公司股价,若并购推动公司股价上涨,则会导致授予价格、行权价格变得更高,对管理层一方是不利的。

在第二种情况中,并购发生在股权激励锁定/限售期之后,由于股权激励中的股票期权、限制性股票是分批解锁的,并且各有对应的年度考核目标,只有在相应考核年度绩效条件达成的前提下,才能行权或解除限售当期限制性股票。如果并购在第一期解锁之后才实施,则既不能帮助提高解锁时点的股价,也不能帮助提升当期财务业绩、达成考核绩效条件。

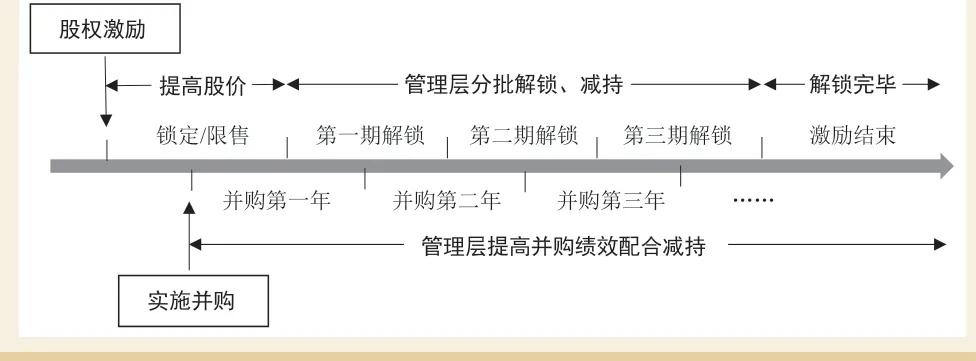

所以,以上两种情况都不能说明并购是在股权激励的驱动下实施的,需要限制。限制后股权激励与并购的时间关系如图1所示。股权激励在公布后的一年内处于锁定/限售期,这段时间管理层虽然不能直接交易获利,但可以实施并购、提升股价,这样等到锁定/限售期过后,就进入第一期解锁,有部分期权、限制性股票进入可交易状态,比例通常是30%;随着时间推移,第二期、第三期也陆续解锁,比例通常是30%、40%。那么,在完全解锁之前,即并购后的两年内左右,管理层有强烈动机努力整合资源、挖掘协同效应、提升并购绩效,促进股价上涨,这样等到第三期解锁完毕,股价都能维持高位,才能最大程度地套利;而在并购后第三年,该解锁的解锁、该减持的减持,就算这一年业绩不好,对管理层在本次激励计划中的获利影响也很小,所以这一年的激励效果可能较弱。

图1 限制后股权激励与并购交易的时间关系

(二)模型构建

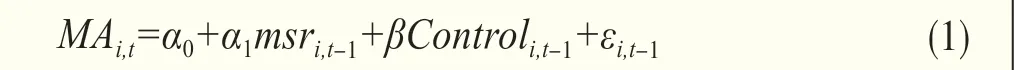

为验证H1a,采用式(1)进行检验:

其中,被解释变量为并购决策,包括是否并购、并购总规模和并购平均规模;解释变量为股权激励,包括是否股权激励和股权激励强度;控制变量参考已有研究(王姝勋和董艳,2020;杜跃平和徐杰,2016),包括公司规模、成长性、账面市值比、经营现金流、上市年限、董事会规模、独立董事比例、负债率、产权性质、高管性别、高管任期、高管年龄、高管薪酬、两职合一、总资产收益率以及行业和年度的虚拟变量。

为验证H1b、H1c,将在式(1)基础上,以激励方式(股票期权或限制性股票)、价内程度(股权激励方案实施时的收盘价/行权价格或授予价格,该比值越小,说明价内程度越低)为分组变量进行回归。

为验证H2a,采用式(2)进行检验:

其中,被解释变量为净资产收益率,包括并购后三年的数值。需要说明的是,并购绩效通常使用总资产收益率、净资产收益率、每股收益、净利润衡量,其中(王姝勋和董艳,2020)和(李诗等,2022)是最常用的。又考虑到股权激励考核的业绩目标通常是营业收入、净利润、,于是选择了。解释变量为股权激励,包括是否股权激励和股权激励强度;控制变量参考已有研究(潘爱玲等,2017;王姝勋和董艳,2020),包括托宾Q、公司规模、股权集中度1、股权制衡度、上市年限、经营现金流、负债率、产权性质、高管性别、高管任期、高管年龄、高管薪酬、两职合一以及行业和年度的虚拟变量。

为验证H2b,采用式(3)进行检验:

=++l+(3)

其中,被解释变量为高管减持,以高管在年度内累计减持总市值的自然对数来衡量,包括并购后三年的数值。解释变量为股权激励,包括是否股权激励和股权激励强度;控制变量在式(2)的基础上增加了管理层持股比例。

以上涉及的变量定义如表1所示。

表1 变量定义

五、实证结果与分析

(一)描述性统计

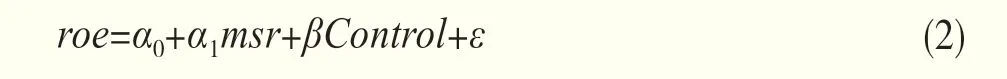

表2报告了样本的描述性统计结果。可以看出,有31.2%的观测值实施了并购交易,有59.8%的观测值实施了股权激励,股权激励强度的平均值为1.368%,最高为5.81%;激励方式中有31.3%选择了股票期权,其余近七成为限制性股票,说明上市公司更偏好使用限制性股票。并购后第一、第二、第三年的平均值分别为8.235%、6.576%、4.378%,表明并购绩效整体呈现下降趋势;并购后第一、第二、第三年的平均值分别为8.237、8.334、8.032,说明高管在并购后两年内减持相对更多。

表2 变量的描述性统计结果

(二)回归分析

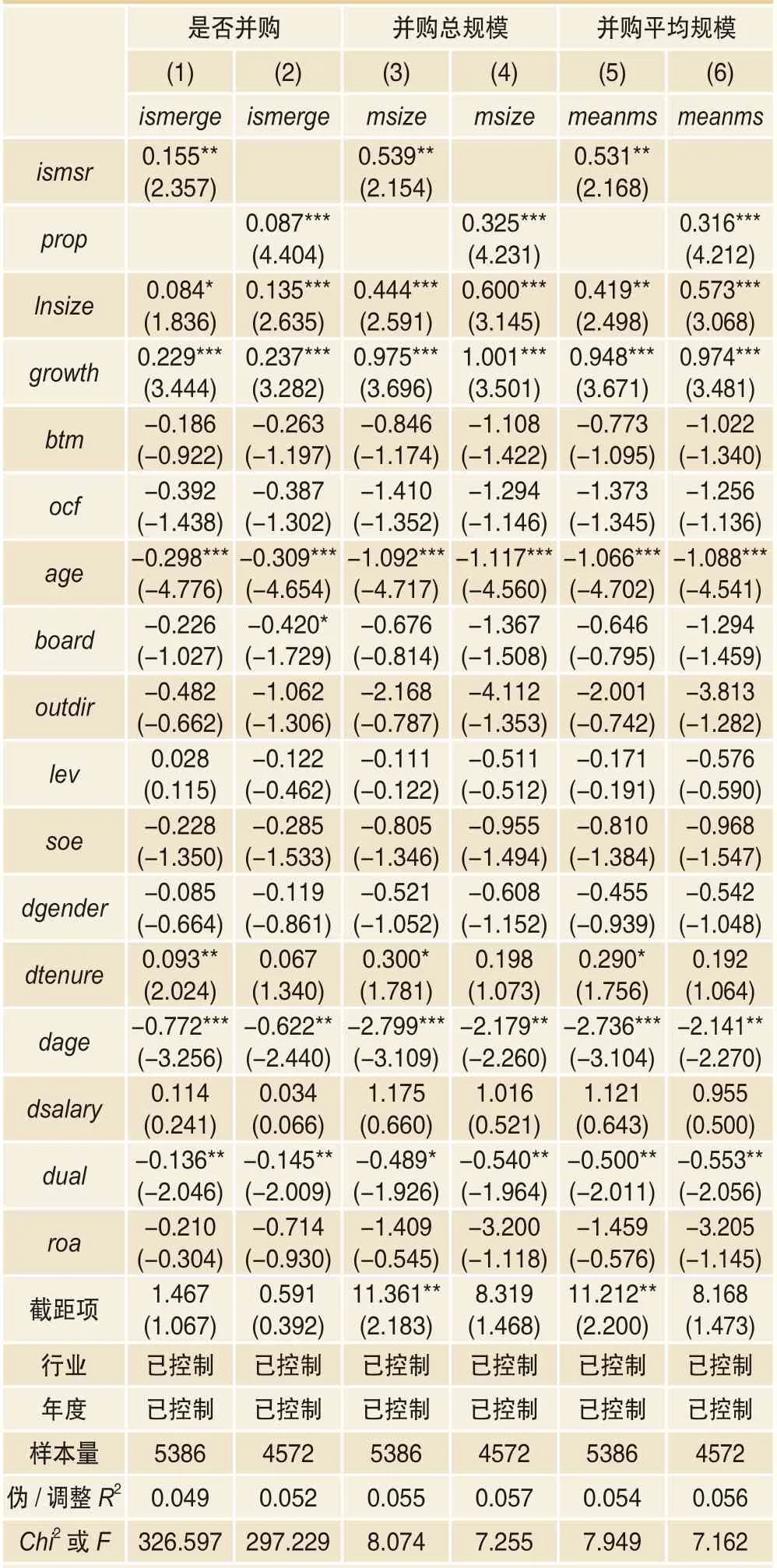

表3报告了股权激励对并购决策的影响。其中,(1)(2)列报告了企业是否并购的回归结果,(3)(4)列报告了并购总规模的回归结果,(5)(6)报告了并购平均规模的回归结果。可以看出,在控制了相关影响因素后,不管以是否并购、并购总规模还是并购平均规模作为并购决策的代理变量,是否股权激励、股权激励强度的回归系数均在5%或1%水平下显著为正,这说明股权激励会驱动管理层更积极地实施并购。

表3 股权激励对并购决策的影响

为了考察不同激励条款影响并购决策的差异,将样本分成股票期权vs限制性股票、价内程度低vs价内程度高(按中位数)两组分别进行回归,结果如表4所示。其中,(1)~(3)列报告了股票期权的回归结果,(4)~(6)列报告了限制性股票的回归结果,(7)~(9)列报告了价内程度低的回归结果,(10)~(12)列报告了价内程度高的回归结果。从股权激励强度的回归系数可以看出,在股票期权、价内程度较低的情况下,股权激励的回归系数更显著。这意味着,股票期权更能激励管理层积极地并购;在价内程度较低时,管理层为了满足行权条件、提高转让差价,也会更加积极地并购。

表4 股权激励条款对并购决策的影响

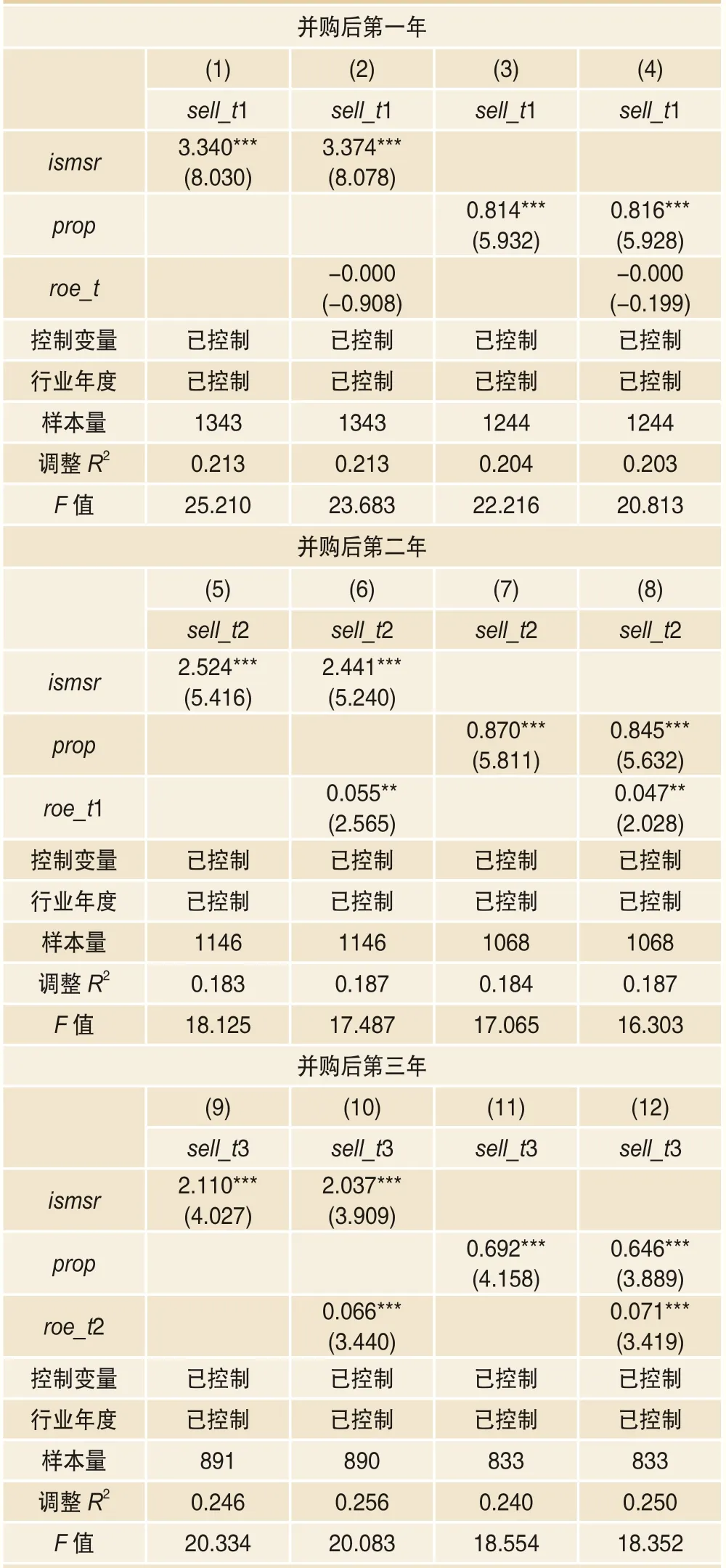

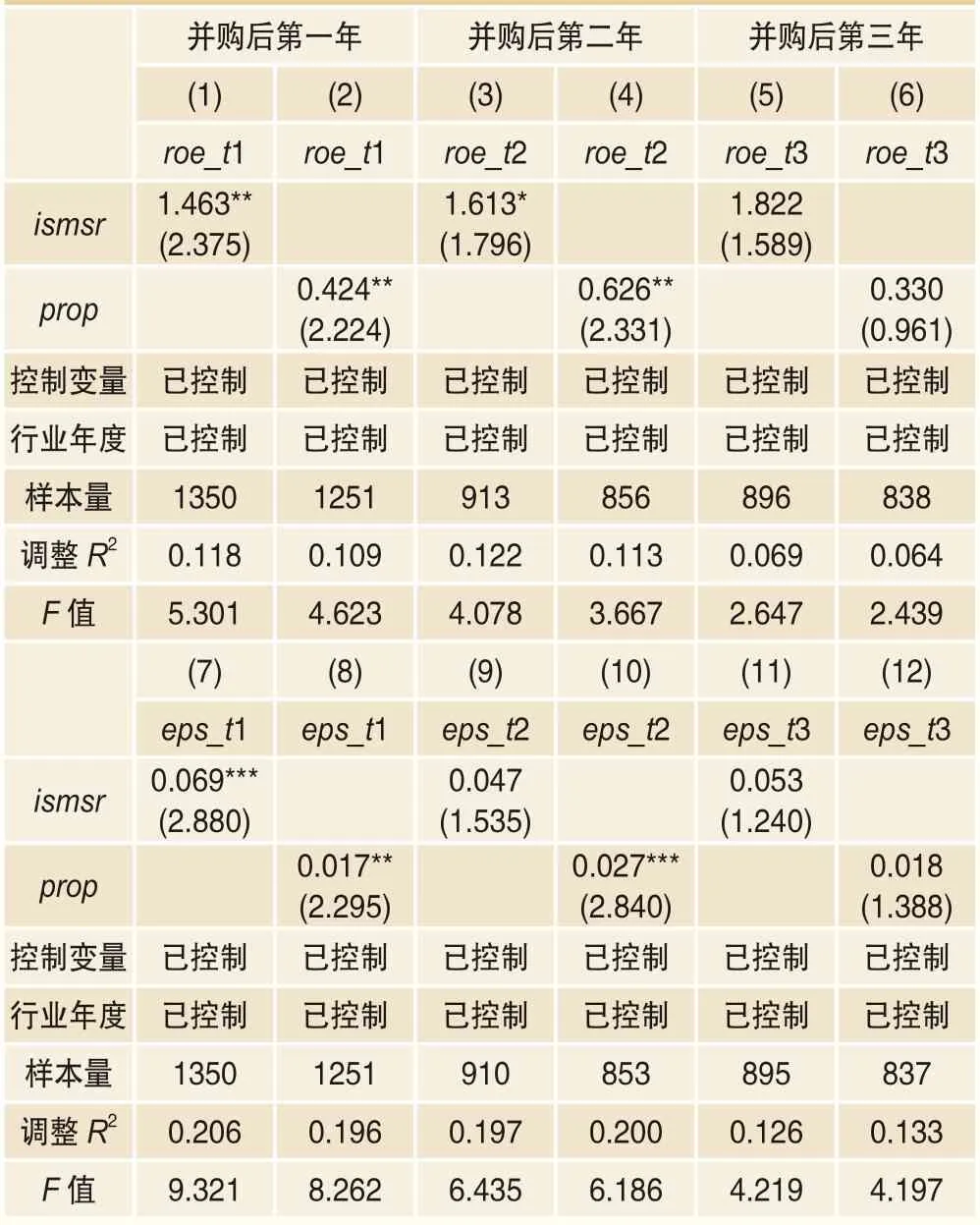

表5中Panel A报告了股权激励对并购绩效的影响,其中(1)(2)列、(3)(4)列、(5)(6)列分别是并购后第一、二、三年的回归结果。可以发现,是否股权激励、股权激励强度的回归系数在并购后第一、二年显著为正,在第三年不显著,意味着股权激励对并购绩效具有一定的提升作用,但作用效果会逐渐下降。此外,系数本身的变化趋势是增大的,与显著性的变化趋势不完全吻合,这可能是三组回归使用了不同的观测值所致,因为并购绩效的统计截至2020年,会导致2018、2019年的并购没有完整的三年数据。对此,重新选择2017年及之前的观测值进行回归,结果如Panel B所示,可以发现在显著性降低的同时,系数总体上也在降低。总的来说,这些结果说明股权激励的激励效应并不是平滑稳定的。在股权激励的影响下,虽然委托代理问题有所缓解,管理层的风险偏好有所提升,有动力去寻找有价值的标的资产,努力整合从而提升并购协同价值,但随着激励进程的推进,管理层逐步从股权激励方案中解锁、减持、套现,也从大规模并购活动中获得了更多的个人福利,导致激励方案快要结束时激励不足,所以业绩改善作用未能延续至并购后的第三年。

表5 股权激励对并购绩效的影响

表6报告了股权激励影响并购后高管减持的回归结果,(1)~(4)、(5)~(8)、(9)~(12)列分别是并购后第一、二、三年的回归结果,其中的偶数列加入了上一年度财务绩效作为控制变量。可以看出,在并购后三年内,是否股权激励、股权激励强度的回归系数均在1%水平下显著为正,表明股权激励强度越大,高管减持越多。并且,并购后第一、二年财务绩效1、2的系数显著为正,说明财务绩效越好,次年高管减持越多。

表6 股权激励对并购后高管减持的影响

(三)进一步讨论

从上述高管减持的回归结果可以看出,管理层提升并购绩效不完全是为了提高股东财富,也是为了兑现业绩目标方便减持套现。那么,在股权激励驱动管理层实施并购时还可能会伴随着对企业资源的浪费和低效配置,进而影响长期绩效。尤其是,并购需要耗费大量资金,可能会影响企业内部投资的正常运作。

为了揭示股权激励对管理层资源配置运用的影响,本文结合企业的融资约束水平,进一步探讨股权激励影响下并购投资与研发投入之间的关系,具体是以指数、指数来衡量融资约束(指数越高,融资约束越严重),以研发支出与总资产的比值来衡量研发投入,在有或者没有股权激励的样本中进一步按照融资约束的中位数进行分组,得到四组样本,分别以并购规模对研发投入进行回归,相关结果如表7所示。其中,(1)(2)列是有股权激励+高融资约束的回归结果,(3)(4)列是有股权激励+低融资约束,(4)(5)列是没有股权激励+高融资约束,(6)(7)列是没有股权激励+低融资约束。

表7 股权激励下的并购规模与研发投入

可以发现,在有股权激励+高融资约束的情况下,并购规模对研发投入表现出了稳定的显著负相关关系,而在其他情况下要么不显著,要么影响关系不稳定。这意味着当企业面临严重融资约束时,股权激励将会驱动管理层将有限的资金用于并购,而挤占了原本用于内生增长的研发投入,导致企业发展后劲不足,影响长期绩效表现。

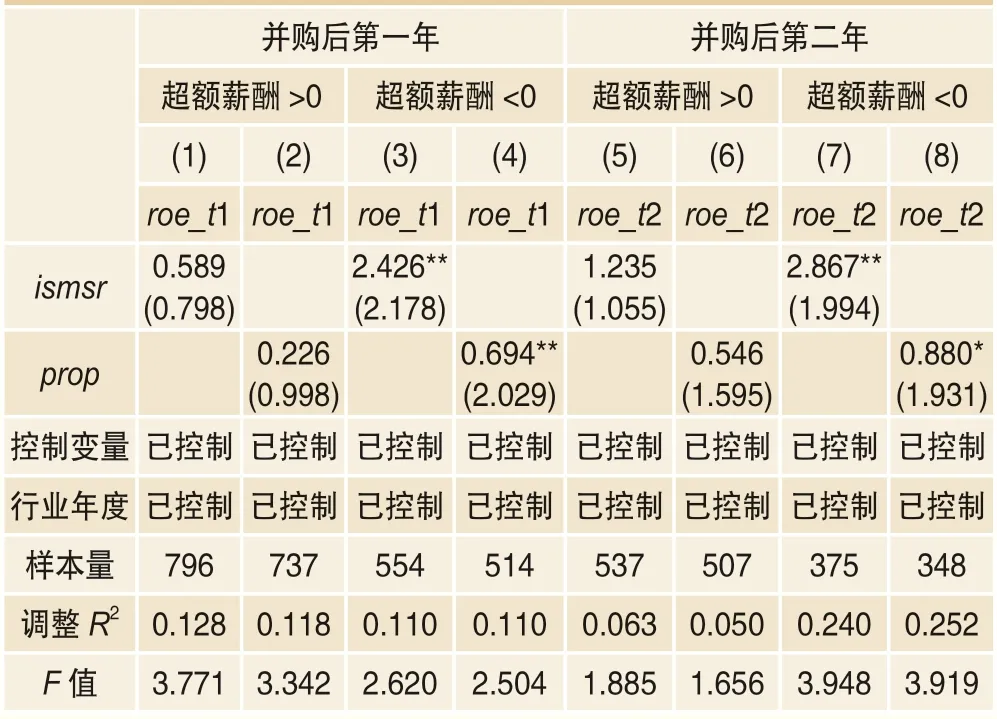

结合高管减持套利后激励不足的研究结果,如果管理层在股权激励实施时已经在公司获得了高于合理水平的薪酬,则可能会抑制股权激励对并购绩效的影响作用。对此,参考已有研究(Cai and Walkling,2011)的方法来衡量管理层超额薪酬,按照超额薪酬是否大于0进行分组回归,研究股权激励对并购绩效的影响,结果如表8所示。其中,(1)(2)列、(3)(4)列分别是并购后第一年超额薪酬为正和为负时的回归结果,(5)(6)列、(7)(8)列分别是并购后第二年超额薪酬为正和为负时的回归结果。可以发现,是否股权激励、股权激励强度的系数在超额薪酬为负时显著为正,在超额薪酬为正时不显著。这些结果说明,股权激励对并购绩效的影响效果受到管理层薪酬福利的影响,如果管理层享受着过高的薪酬福利待遇,他们受股权激励影响而提高并购绩效的动力较弱。

表8 管理层超额薪酬对股权激励与并购绩效关系的影响

(四)稳健性检验

为确保股权激励影响并购决策的结果可靠,进行以下稳健性检验:

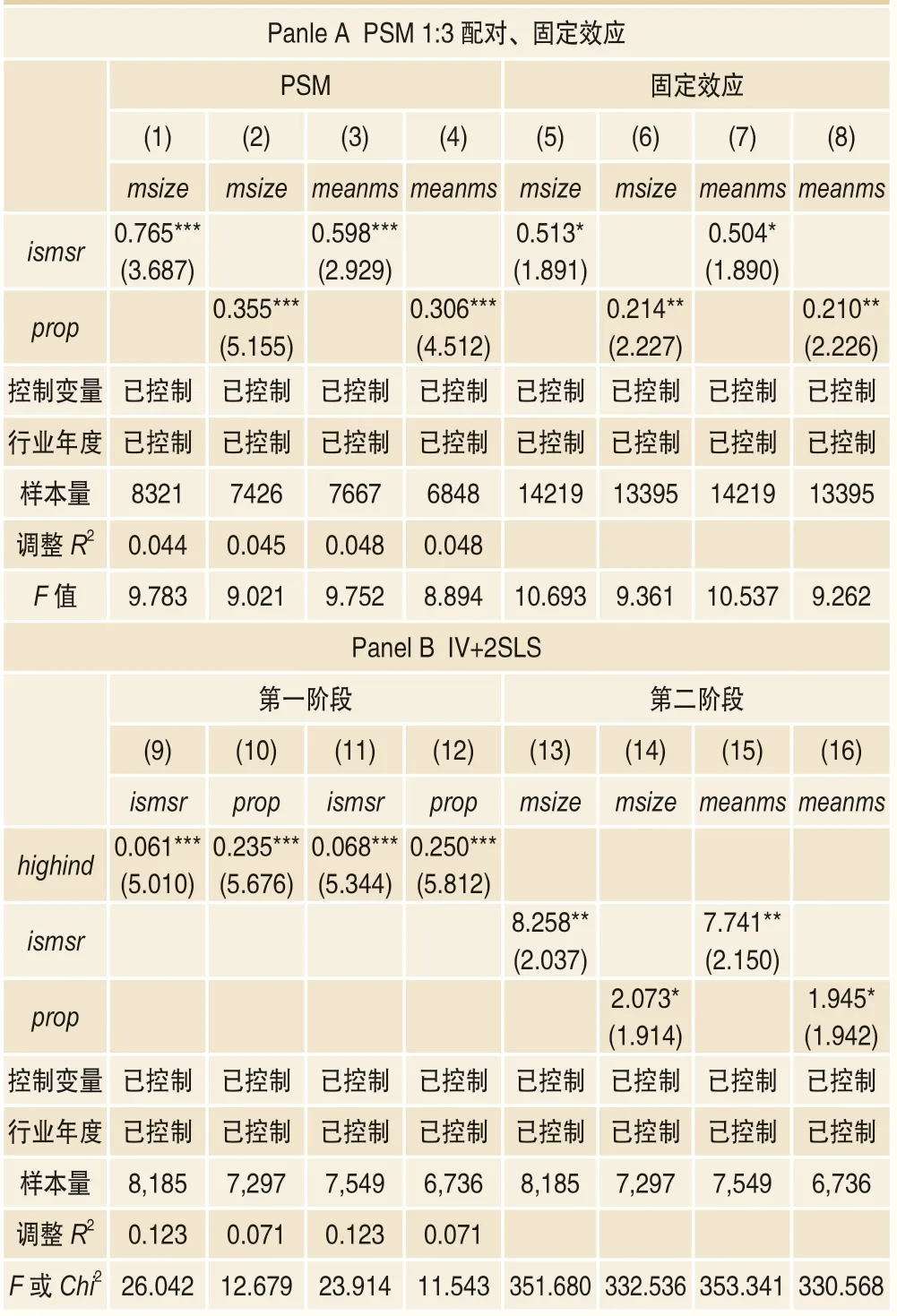

第一,改变PSM配对方法,按照有放回1:3重新匹配并回归,结果见表9 Panel A中(1)~(4)列。

第二,采用固定效应模型回归,结果如(5)~(8)列。

第三,在第一的基础上,选择上市公司前一年度的管理层薪酬是否高于同行业平均值为工具变量,原因是股权激励具有薪酬福利性,如果管理层现金薪酬高于同行业平均水平,则说明该公司整体待遇优厚,重视人才资源,更可能实施股权激励,但高管薪酬是否高于同行业平均水平与是否选择并购之间关系不大,从并购动因理论看,并购动因主要包括整合上下游资源、实现规模经济、利用有利市场时机、大股东利益输送、管理层委托代理等,这些内容与管理层的薪酬水平是否高于同行业平均水平没有明显的关系。之后进行了两阶段最小二乘回归(IV+2SLS),结果见表9 Panel B,其中(9)~(12)列是第一阶段回归结果,(13)~(16)列是第二阶段回归结果。

第四,替换变量,以年度内最大一笔并购交易金额的自然对数来衡量并购交易规模,并重新回归(限于篇幅,结果略)。

检验结果中,表9 Panel A相对前文基本没有发生实质性变化;Panel B第一阶段结果显示管理层薪酬高于同行业平均值时,其更可能受到股权激励、激励强度相对更大;第二阶段结果显示,是否股权激励、激励强度对并购决策都具有正向影响,并且值较高,工具变量有效。以上结果表明股权激励对并购决策的影响具有稳健性。

表9 股权激励影响并购决策的稳健性检验

为确保股权激励影响并购绩效的研究结果可靠,本文还进行了以下稳健性检验:第一,按照有放回1:3重新匹配并回归,结果见表10中(1)~(6)列。第二,替换变量,采用每股收益衡量并购绩效,重新回归,结果见(7)~(12)列。检验结果相对前文基本没有发生实质性变化,表明股权激励影响并购绩效的结果具有稳健性。

表10 股权激励影响并购绩效的稳健性检验

六、结论与启示

为探明管理层股权激励对并购决策及其经济后果的影响,本文选取了2010―2020年A股上市公司数据作为样本进行研究。实证结果显示,股权激励会促使管理层实施更大规模的并购交易,且在股票期权、价内程度较低的情况下,股权激励对并购决策的影响更加显著。虽然这些受股权激励驱动而实施的并购在交易完成后的第一、二年财务绩效较好,但未能延续至第三年,说明股权激励对并购绩效的提升作用不是平滑稳定的;尤其是,股权激励提高了并购后管理层的减持水平,并购绩效越好,次年减持得越多。在股权激励影响下,管理层会在面临融资约束时将有限的资金用于并购、削减研发支出,导致企业内生增长动力不足,影响了长期绩效;当管理层超额薪酬较低时,更可能在股权激励的驱动下提高并购绩效,以期提高自身效用水平。

本文研究结果表明,虽然管理层股权激励制度推行的初衷是调和管理层和股东之间的利益冲突,将管理层与股东进行价值捆绑,优化管理层的风险偏好,促使其主动寻找有价值的并购项目,但在股权激励实施的过程中,有可能进一步激发堑壕效应,管理层为了从股权激励合约中获得更多剩余收益索取权、增强自身权力,可能会强行挤占本该用于企业内生增长的资源,实施价值损毁的并购活动,并且在出现业绩变脸之前尽早套现离场,造成企业资源浪费和低效率运转,不利于长远发展。

基于上述结果,本文提出,一方面,应当优化股权激励制度设计,当股权激励强度过高时,可能反而容易强化管理层的自利投机行为,因此应当设置合理的股权激励授予数量、严格的行权(解锁)条款,从而获得最佳的激励效果;另一方面,应完善上市公司的治理结构,通过监督机制配合激励机制来激发管理层的潜能。虽然股权激励制度在优化风险偏好、实现利益趋同方面具有积极作用,但无法完全克服管理层片面追求短期业绩目标可能带来的投机问题,这可能会对长期绩效产生不良影响。因此,在股权激励制度的实施过程中,应当注重完善公司治理结构,强化内部控制和股东监督,通过监督配合激励更好地发挥股权激励的治理效果。

本文还存在一些不足:首先,由于数据的可得性问题,未能针对并购质量、并购类型、并购支付方式、标的公司财务指标等交易特征展开更多讨论;其次,只考虑了管理层自身的行为,未考虑管理层和大股东之间可能存在的联合掏空行为;第三,关于股权激励条款考虑得较少,暂未挖掘股权激励业绩目标等条款可能产生的影响。这些问题在今后的研究中有望解决。 ■