中央伤兵管理处的组织管理系统(上)

2022-06-14杨守礼黄胜利

□ 杨守礼 黄胜利

一、中央伤兵管理处组织管理系统概述

抗战时期国民党主导的正面战场为抗战的胜利做出了重要贡献,但由于敌我力量悬殊,战略部署失误等诸多原因,使得中国军队伤亡惨重。政府对伤残官兵的救治、安置和抚恤,必然会对前线将士的士气产生重要影响,从而影响军队兵员的补充,因此,政府对伤残军人的救治、安置和抚恤就变得特别重要。伤兵经常是数以几万、十几万地涌向未被敌人占领地域,救治和安置伤兵是十分繁重而艰难的工作,而隶属于军政部的中央伤兵管理处正是负责救治、训导、安置伤残官兵的政府机构。中央伤兵管理处编制庞大,组织管理系统也比较复杂,但也颇为有效。

各省、战区设伤兵管理处,隶属于军政部,受中央伤兵管理处和相应省或战区指导,分别管理各自辖区的伤兵救治、管训和安置工作,并对中央伤兵管理处直属之残废军人教养院、临时残废院、休养院、感化所(队)等进行指导。中央伤兵管理处还通过派遣管理主任或管理员到各类医院和医疗机构,实施其管理权限。中央伤兵管理处还有直属的伤兵检查所(纠察所),负责伤残官兵伤残等级的评定,借此给予相应的救治、照顾、补助和抚恤。此外,中央伤兵管理处还设有伤兵感化所,对不遵守纪律的伤残士兵进行教育;设立荣誉团,对伤愈官兵进行必要的训练,以便他们以更旺盛的斗志重返抗日战场;成立荣誉军人习艺所,培养伤残官兵生产自救的能力。

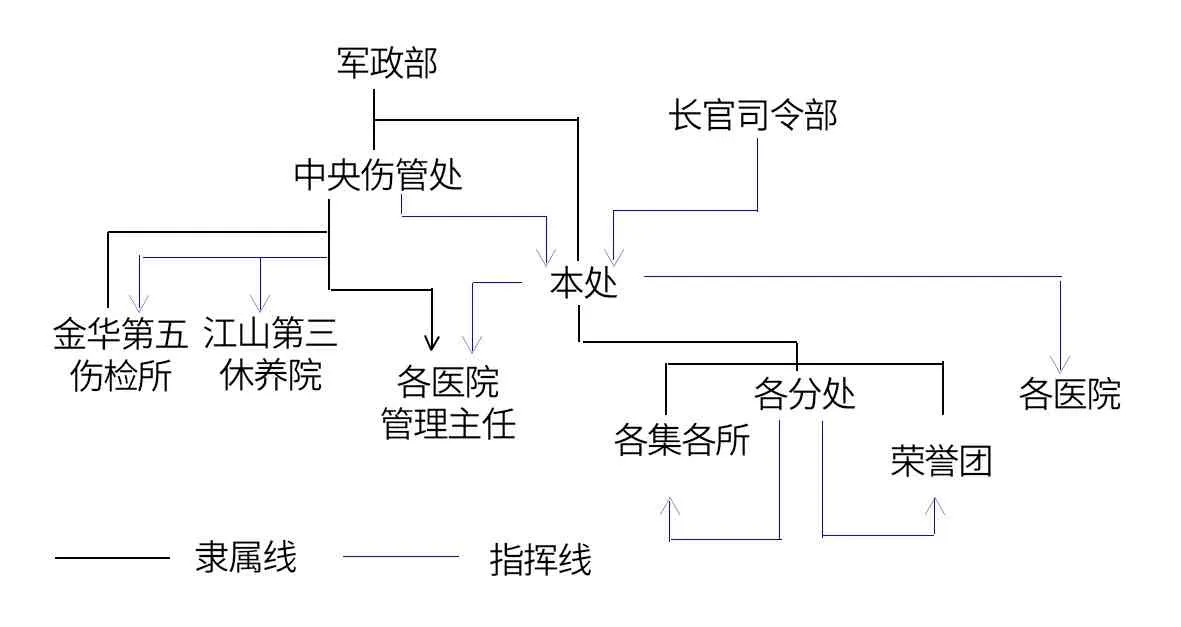

第三战区伤兵管理处系统隶属及指挥表

从形式上各省及战区伤兵管理处隶属军政部,但实际上他们的业务领导是中央伤兵管理处,包括各省、各战区伤兵管理处所设的国民党区分部,也直属于中央伤兵管理处的区党部领导;各省、各战区伤兵管理处处长、副处长任命都是经过中央伤兵管理处的。如中央伤兵管理处的行文:“本(二十六)年十月派宣铁吾兼任浙江伤兵管理处处长,刘绍先兼任江苏伤兵管理处处长,廖士翘兼任江西伤兵管理处处长,丁炳权兼任湖北伤兵管理处处长,王锡钧兼任安徽伤兵管理处处长……”宣铁吾、王锡钧、丁炳权都是黄埔1期毕业生,刘绍先和廖士翘都曾任中央军校主任或教官。

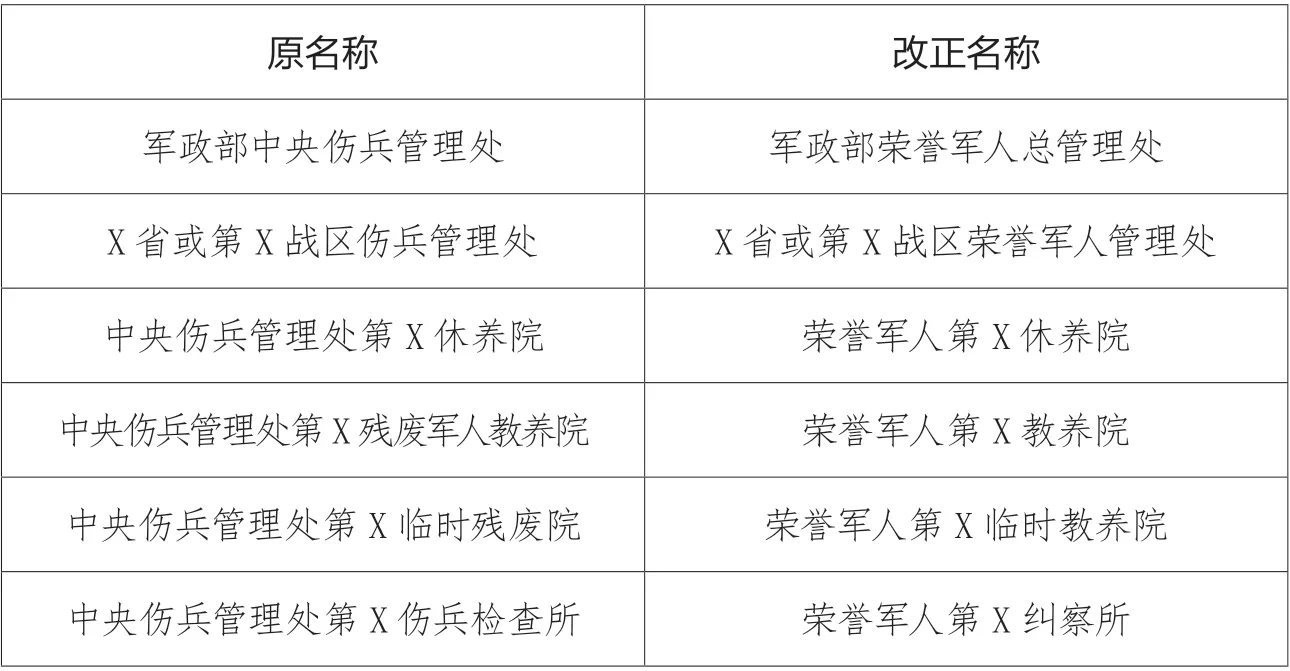

表1 伤兵管理机关新旧名称对照表

名称变更时间为1940 年5 月,但伤兵检查所改为荣誉军人纠察所为1941 年5 月。

各级伤兵管理处负责的事宜包括:伤残官兵收容、出入院及输送的监督与协助,治疗、给养及经理的监督,纪律秩序之维持,伤兵训练及慰问,奖惩之执行,等等。同时在必要地点设置总集合所和检查所,用以办理分遣伤兵前往适当医院、分派伤愈官兵前往部队、发放伤票等工作。

第三战区伤兵管理处系统隶属及指挥表,可以帮助我们了解相关机构之间的关系。各省、战区伤兵管理处隶属于军政部,但它们受中央伤兵管理处和相应省和战区的指导和指挥,本文所用“下属”一词系指指挥权所致,不是隶属的概念。这些下属伤兵管理处又根据需要设地区管理分处,或第X 管理分处,这些管理分处管辖若干医院、休养院、残废院等具体实施救治的单位。中央伤兵管理处和军政部军医署、各战区兵站共同管理一大批医院、野战医院。安置伤残官兵的机构有垦殖团、实验农场、屯垦总队、荣军工厂、实验工厂、习艺所、各种生产合作社等,我们将在另文介绍。

中央伤兵管理处及其组织管理系统内各单位的名称,都带有“伤兵”“残废军人”字样,这是这些机构建立之初,按人们的常规观念命名的,比较直观。1940年初,荣誉军人职业协导会总干事段绳武先生鉴于“伤兵”“残废”等称呼会增加伤残者的自卑心理,并影响社会人士对抗敌致残将士的崇敬,于是倡导改称“伤残军人”为“荣誉军人”,此举得到国民政府和社会各界的普遍认可。1940年4月18日,军事委员会政治部特函请军政部代电全国各军政机关,将“残废”字样一律废除,改称“荣誉军人”,各伤政机关以“残废”命名者,亦以此改称。为此,军政部特令各伤政机关自1940年5月1日起将“残废军人”字样一律改称“荣誉军人”(简称荣军)。同日,中央伤兵管理处奉军政部令,改称“军政部荣誉军人总管理处”;“临时残废院”改为“临时教养院”。“荣誉军人”一词遂逐步取代“伤残军人”,而成为因伤致残官兵的普遍称谓。

1940年5月之前的文件资料,都使用旧名称,此后改用新名称。由于新旧名称互换常引起混乱,特给出对照表(表1),以利查照。本文依然主要使用原来的一套旧名称,因为它们比较直观,不易混淆。涉及1940年5月以后的叙述使用新名称,必要时后面加注旧名。

本文使用一些表格来说明中央伤兵管理处的组织结构,其中的资料都是逐条查找来的,有的表格内容比较完善,有的有待更多资料的发现来补充。本文资料来源主要有:台湾“国史馆”,荣誉军人之管理安置,典藏号:008-010706-00028004;黄雍呈蒋介石《管理伤兵改进意见书》,典藏号:002-080200-00949-120;何应钦呈报蒋介石以黄雍为残废军人生产事务局筹备处处长,典藏号:002-080200-00520-082;李常宝:抗战期间的国军伤兵群体考察,近代史研究,2012年第4期,152-9页;陆九畴:我在第三战区荣誉军人管理处的见闻,国民党第三战区司令长官司令部纪实,政协江西上饶文史资料研究委员会编;吕文洁:抗战时期残废军人的救助问题研究,2017年辽宁大学硕士论文;匡丽娜:中央伤兵管理处曾设万县管理分处,重庆日报,2012年7月30日。文中不再一一注明引用文献。

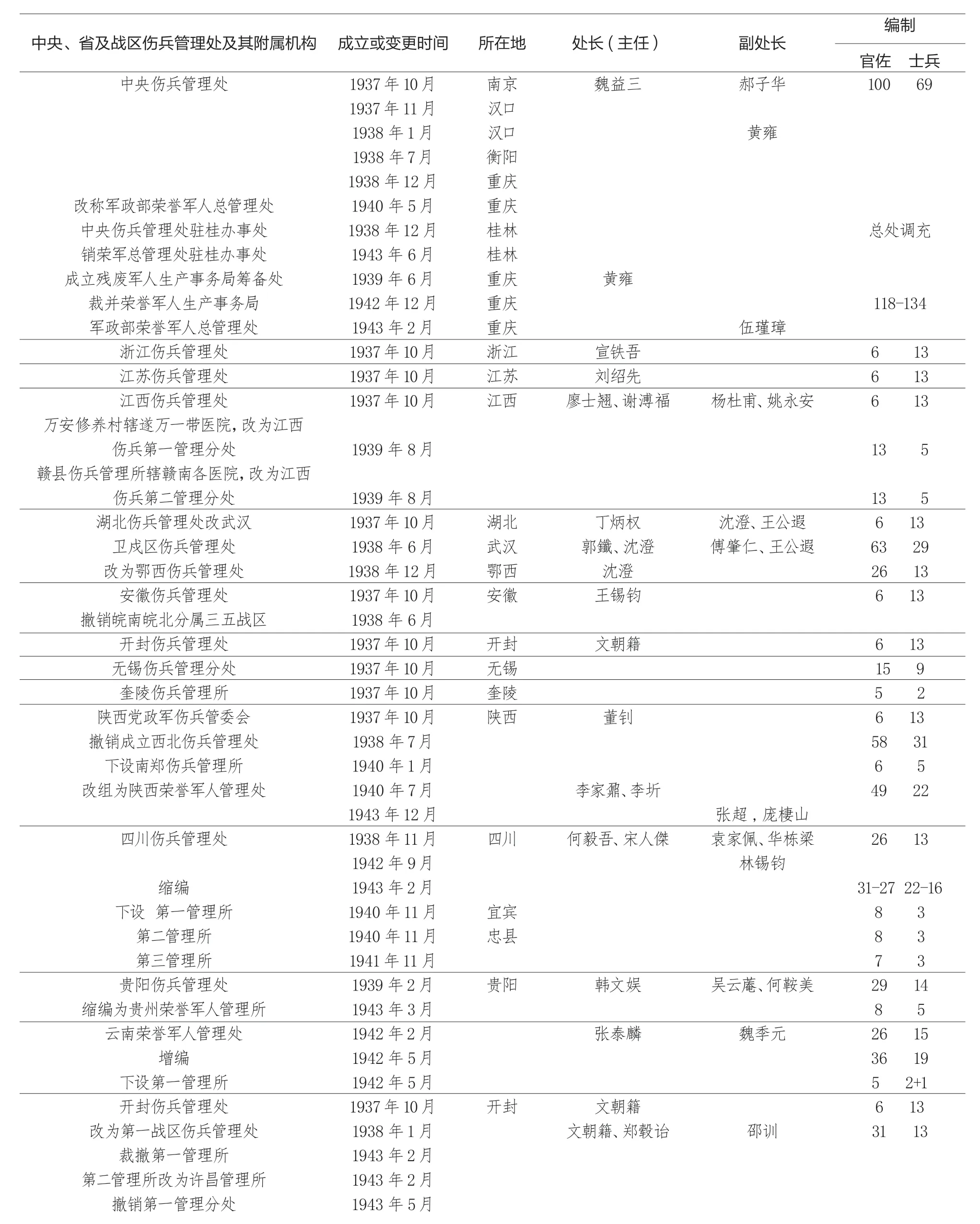

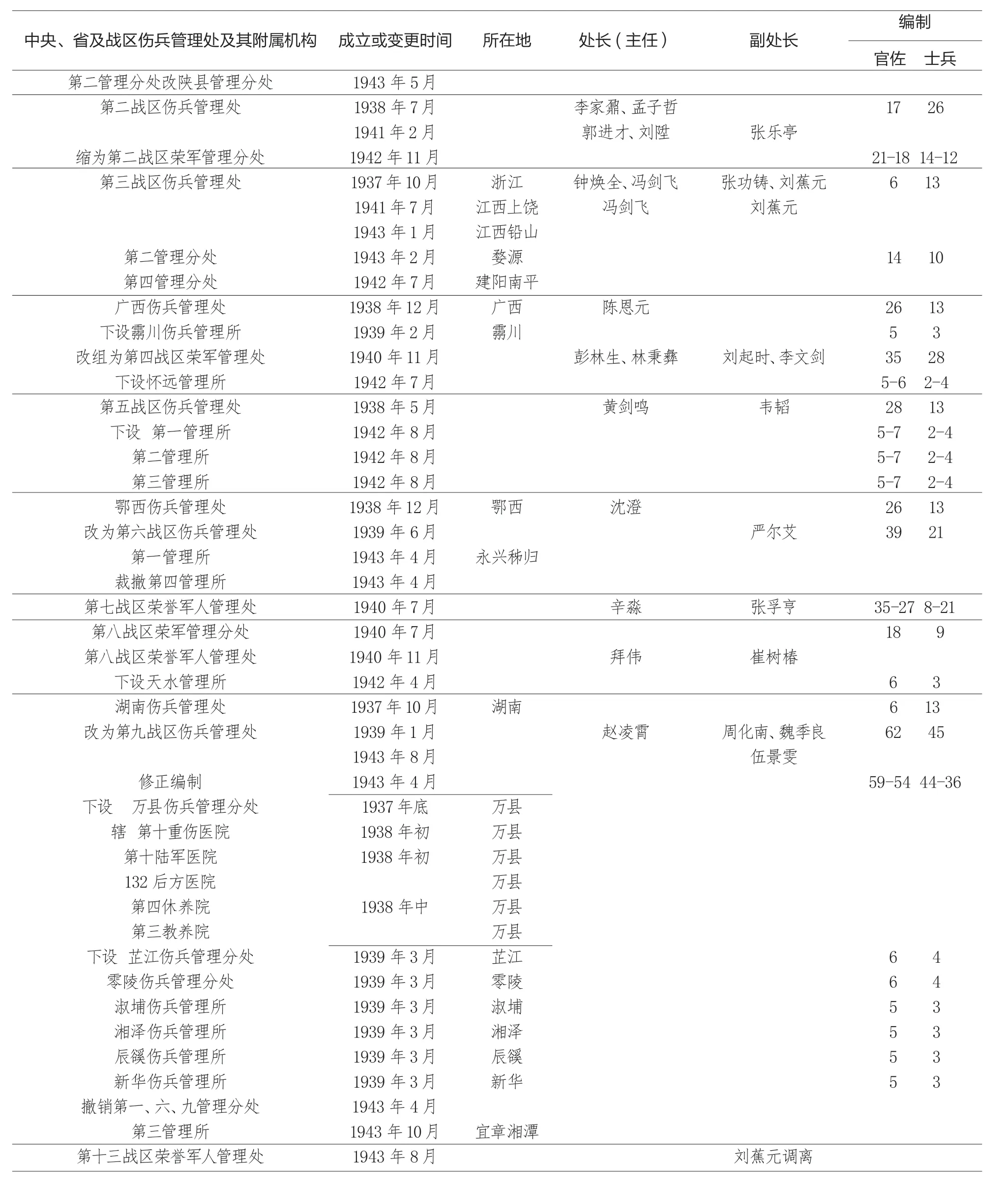

二、中央伤兵管理处及其下属管理处

中央伤兵管理处是奉蒋介石之命,1937年10月成立于南京,紧接着依抗战形势的演变,于1937年11月,1938年7月、12月相继迁移到汉口、衡阳和重庆。1940年5月,奉军政部之令改称“军政部荣誉军人总管理处”。抗战期间,广西、云南是除四川之外最重要的战备腹地,是安置伤兵治疗休养比较安全的地域,所以自1938年12月起,中央伤兵管理处在桂林设立了驻桂办事处,以加强与东南各战区、各省伤兵管理处及各院伤兵管理业务联系,直至1943年6月撤销。此外,军政部为安置尚有一定劳动能力的伤残官兵,专门于1939年6月成立了残废军人生产事务局筹备处,以黄雍为处长。此机构与中央伤兵管理处救治安置伤残官兵的任务是一致的,只是它启动比较早,为伤兵安置预先做一些开拓农场、工厂的工作。1942年12月,该机构裁并到中央伤兵管理处。这也是身兼伤兵管理处专任副处长和生产事务局筹备处处长的黄雍的本意,以利于他一心专注于中央伤兵管理处的各方面工作。

中央伤兵管理处成立之初的编制是官佐100名,士兵69名,以后官佐又增加到118名,残废军人生产事务局并入后,编制扩增,仅官佐就达134名。1941年5月,中央伤兵管理处会计室编制改组为3课。8月,修正荣誉军人总管理处编制,将原管理课改为编训组,慰给课改为慰给组。另设归编、管训、经理、福利4课,并改总务课为总务科。

中央伤兵管理处作为军政部的一个正式机构,也必须建立国民党的组织机构。在中央伤兵管理处成立两年多之后,1940年1月,奉军政部特别党部命令组织区党部。3月,中央伤兵管理处组织第一区分部,第六战区和第五战区荣管处分别组织第二和第三区分部。5月,第四战区荣管处组织第四区分部,四川荣管处组织第五区分部。1942年9月,荣誉军人实验工厂组织第六区分部。1943年5月,荣誉军人第二农场组织第七分党部。1942年4月,处荣誉军人习艺所组织第九区分部。1943年6月,云南荣誉军人管理处组织第十区分党部。虽然各层级逐次建立了区党部、区分部,但一如国民党其他各级党组织一样,近乎徒有其名,并没有什么实际活动,以至党员连其基层组织的负责人是谁都不清楚。中央伤兵管理处及其下属管理处机构见表2。

中央伤兵管理处下属主要是省和战区伤兵管理处,但有的伤兵管理处是在某市或地区设立,其级别与省和战区伤兵管理处同级,如开封伤兵管理处、鄂西伤兵管理处、奎陵伤兵管理处、贵阳伤兵管理处等,这是由于该地在战时的特殊地位,或所在该省部分地域已为敌人所占领。此外有一些省或地域伤兵管理处,随战局的演变和战区设置的需要被改为战区伤兵管理处,如开封伤兵管理处改为第一战区伤兵管理处,广西伤兵管理处改为第四战区伤兵管理处,湖北伤兵管理处改为鄂西伤兵管理处,再改为第六战区伤兵管理处,湖南伤兵管理处改为第九战区伤兵管理处等。有个别直属中央伤兵管理处的下级伤兵管理机构,不是伤兵管理处而是伤兵管理分处,如第八战区1940年7月成立伤兵管理机构时,是第八战区荣誉军人管理分处,到11月才

升到管理处。也有的伤兵管理处被缩编为管理所,如贵阳伤兵管理处1943年3月被缩编为贵州荣誉军人管理所,编制也由官佐29员减为8员,士兵由14名减为5名。所有上述改变都是因应战局演变,为适应战争需要而做出的。

表2 中央伤兵管理处及其下属管理处

注:编制“官佐5-7,士兵2-4”表明增编,官佐从5 员增至7员,士兵从2 名增至4 名;反之则为缩编:官佐31-27,士兵22-16。

湖北地处华中,九省要冲,兵家必争之地,首府武汉更是国民政府西迁时的临时首都,其在政治、经济、军事、地理上的重要性不言而喻,而且也是抗战初期主要的伤兵收容之地。湖北省政府颁布《设立伤兵管理处的训令》(湖北档案馆,卷宗号:LSI-4-0354-003),于1937年10月成立了湖北省伤兵管理处。军政部规定:战区和省伤兵管理处处长以资深之警备司令、保安处长、肃严司令等兼任之。这些行伍出身的长官有带兵经验,在士兵中有一定威信,有利于伤兵的管理。据此派湖北省保安处长丁柄权为湖北省伤兵管理处处长,沈澄、王公遐为副处长,并选定汉口唐家墩观音寺为处址。设立武昌伤兵检查所,以袁鼎动为主任。

1938年6月武汉会战期间,湖北省伤兵管理处一度改为武汉卫戍区伤兵管理处,以沈澄为处长,傅肇仁、王公遐为副处长。武汉沦陷后,省府迁往宜昌,武汉卫戍区伤兵管理处改为鄂西伤兵管理处,沈澄为处长,傅肇仁、严尔艾为副处长。1939年6月又改为第六战区伤兵管理处。

全面抗战初期(1937年7月7日卢沟桥事变至1938年10月武汉会战结束),总共有伤残官兵15万人,江西就收容了5万人;全国伤愈出院伤兵7万余人,江西就有3万人;1938—1942年江西共收容伤残官兵27.74万人,1943年收容7300余人。整个抗战期间江西共收容伤残官兵33.47万余人,占全国总数的19%。1937年10月成立江西省党政军联合伤兵委员会,负责招待、收容、治疗、慰劳伤残官兵,并维持军风纪;11月,奉军政部颁发各省伤兵管理处组织大纲,成立江西省伤兵管理处;1938年1月,以上两机构合并为江西省伤兵管理处,后改名为军政部江西伤兵管理处(江西荣誉军人管理处)。1938年,奉军政部令,于吉安、萍乡设第一、二分处,并在赣县、临川各设管理所。1939年因战事转移,上述分处、管理所撤销,将万安修养村和赣县管理所升为第一、二分处,统辖江西省内各后方医院、临时医院、分所和休养院。

中央伤兵管理处及下属伤兵管理处都属军事机构,工作人员都有军衔。中央伤兵管理处处长魏益三是中将军衔,先后任副处长的郝子华和黄雍都是少将。各省和各战区伤兵管理处的正副处长,也都分别为中将和少将,也有的分别为少将和上校。如浙江伤兵管理处处长宣铁吾,中将,黄埔1期;江西伤兵管理处处长廖士翘,中将,黄埔军校初期著名教官,军事教育理论家;湖北伤兵管理处处长丁炳权,中将,黄埔1期;第三战区伤兵管理处处长钟焕全,中将,黄埔1期;陕西党政军联合伤兵管理委员会主任董钊,中将,黄埔1期;第五战区伤兵管理处处长黄剑鸣,中将;第八战区荣誉军人管理处少将处长拜伟,上校副处长崔树椿等。上述中将军衔多是职阶军衔,不是经铨叙厅审定的官阶军衔。各下属伤兵管理处的处长军衔都比较高,但都是兼职,大多只过问重大事件,一般事务都是副处长处理。

下面以第三战区伤兵管理处为例,说明省或战区伤兵管理处的运作。该处设立于1937年10月。1938年4月,中国军队已经从南京撤退,第三战区也在皖南休军,第三战区伤兵管理处由军政部及中央伤兵管理处直接统辖,但是也受到第三战区司令长官的监督指挥,处长及职员由军政长官及机关要员兼任。第三战区伤兵管理处“每个月有2800余元的经费,分处经费每月各800余元,集合所有经费每月200余元,均由本处向中央伤管处领发”。荣誉团经费则根据收容士兵的多少,由军政部核实发放,按月报销。前线战士官佐经医院治愈归队,第三战区伤管处依据规定发给官佐归队费官佐五元、士兵三元。另为伤愈而未归队的官佐士兵设荣誉团,除了教授文化科目外,还注重伤兵的精神教育,促进其精神健康发展。第三战区伤管处在金华、南昌等地征募棉被5600床。伤管处还注重培养伤员业余读书的习惯,规定每晨在办公前,各职员均须读书一小时,即以四书、三民主义、孙子兵法、曾胡语录、总裁抗战言论集及南岳军事会议训示集诸书,为标准读物。

下属伤兵管理处通常设秘书室(文件审核呈送)、管理课(各医院兵站伤病员管理)、宣慰课(伤病员宣传慰问思想教育)、督察室(代表管理处巡督所属兵站医院)、医官室。课设上(中)校课长1人;少校和上、中尉课员若干人;上(中)尉副官2人,专办事务性工作;少(准)尉司书若干人,负责文件拟稿、誊抄等工作;此外还有卫士勤务兵若干人。督察室设上(中)校主任督察1人,中(少)校督察若干人。具体各部门人员多寡,依据该下属伤兵管理处的总编制。编制最多的,如由湖南伤兵管理处改成的第九战区伤兵管理处,官佐62人,士兵45人(1939年1月),1943年4月缩编后官佐也有54人,士兵36人;由湖北伤兵管理处改成的武汉卫戍区伤兵管理处,官佐63人,士兵29人(1938年6月);西北伤兵管理处官佐58人,士兵31人(1938年7月)。不过多数下属伤兵管理处的编制并不太多,如浙江、江苏、安徽省伤兵管理处成立时只有官佐28人,士兵13人,这是由于随着战争的演变,这些地区逐渐沦陷,政府无法再进行运营。

表2中所列各下属伤兵管理处,或管理分处,或管理所,都辖制数量不等的医疗和康复机构,因过于细化,资料收集困难,也因版面限制,不能一一列举。表内仅给出江西伤兵管理处第一管理分处,原由万安修养村改制而来,这个管理分处就下辖遂万一带各医院;第二管理分处由赣县伤兵管理所改制而来,他们下辖赣南各医院。再如湖南伤兵管理处(第九战区伤兵管理处)下设的万县伤兵管理分处,就辖有第三教养院、第四休养院、第十重伤医院、第十陆军医院、132医院等,当然这后三所医院可能与军医署和战区兵站共同管理。万县地处长江边,战时转运伤员方便,可使伤员得到及时救治。第三战区的兵站医院设在浙江的常山、江山,江西的玉山、广丰,福建的浦城、莆田、邵武等很多地方,他们直属于军政部军医署,但伤兵管理处对其亦有管辖权和监督权,所以第三战区伤兵管理处不断派人到各兵站医院进行督导。1938年2月8日,黄雍在给蒋介石的《管理伤兵改进意见书》中,第一个建议就是健全管理组织。他指出直接指挥各医院的上级机关至少有4个:军医署驻某地办事处、战区兵站总监、战区伤兵管理处、各省伤兵管理处。系统复杂,管理方法迥异,常使医院管理出现混乱,需要改变。

细看表2会发现,某个下属伤兵管理处的结构里,有的记录不连贯。如第二战区伤兵管理处,1938年7月建立时的编制为官佐17名,但1942年11月缩编为第二战区荣誉军人管理分处时,官佐却是从21名减至18名,比建立之初还多了1名,这说明这中间的4年多时间里,曾经增编过,只是我们没有找到这一记录。再如第九战区(湖南)伤兵管理处,我们列出7个以地名命名的下属伤兵管理分处或伤兵管理所,并没有发现按数字排序的第一到第九伤兵管理分处,但却发现撤销第一、六、九伤兵管理分处的记录。类似遗漏随处可见,虽然我们尽了很大的努力,还是不能做到完善的地步,一方面我们感到遗憾和歉意;另一方面也突显了查寻和考证历史资料的艰难。