准噶尔盆地莫西庄-永进地区油气成藏差异分析

2022-06-10郑丹

郑 丹

(中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院,山东 东营 257015)

莫西庄-永进地区位于准噶尔盆地腹部盆1井西凹陷和沙湾凹陷两个生烃凹陷之上,东部为莫北凸起和马桥凸起,西北为中拐凸起和达巴松凸起[1]。研究区包括沙窝地、莫西庄、征沙村和永进多个含油区带(图1),侏罗系是主要勘探目的层,自下而上发育下侏罗统八道湾组(J1b)、三工河组(J1s)和中侏罗统西山窑组(J2x)。目前已在莫西庄-征沙村地区下侏罗统三工河组[2]以及永进地区中侏罗统西山窑组[3]累计发现了近两亿吨的储量规模,展示了该地区较好的勘探潜力。准噶尔盆地在燕山期发育一个近东西走向的大型古凸起——车-莫古隆起[4],该隆起对周缘油气的富集成藏具有重要的控制作用[5]。莫西庄-永进地区横跨古隆起南北两翼,其中莫西庄地区位于古隆起北翼,征沙村地区位于古隆起核部,永进地区位于古隆起南翼。从区内已发现的侏罗系油藏来看,两翼油藏特征差异性明显(表1)。其中,南翼油藏普遍具有高原油密度、高含油高度以及高含油饱和度的特征,而北翼油藏则普遍为低原油密度、低含油高度以及低含油饱和度的特征,而导致这种含油差异性的原因尚不清楚,有必要结合古隆起演化对两翼油气成藏过程及富集规律进行研究,对于促进该地区油气高效勘探具有重要意义。本文首先对车-莫古隆起的演化过程进行了细化研究,明确了不同时期古隆起两翼的演化特征,在此基础上利用大量分析测试数据对古隆起两翼油气的成藏期次及油藏类型进行了对比分析,进一步结合古隆起演化特征明确了莫西庄-永进地区油气的成藏过程,指明了油气的有利富集区带。

图1 莫西庄-永进地区区域构造位置

表1 莫西庄-永进地区油藏特征

1 车-莫古隆起演化特征

车-莫古隆起主要分布在车排子-征沙村-莫索湾-克拉美丽山一带,整体呈“S”展布特征[6]。关于古隆起的形成演化过程,何登发等通过研究将古隆起演化划分为初始形成(J1)、强烈发育(J2+3)、隐伏埋藏(K-E)和掀斜消亡(N-Q)4个阶段[7]。本次研究通过利用近几年施工的高精度地震和新钻井资料,对侏罗系各套地层的残留地层范围及厚度进行了精细落实,此外,利用声波时差和地震趋势外推等方法对西山窑组和头屯河组剥蚀厚度进行了计算。研究发现,最大剥蚀区位于征沙村地区,其中,西山窑组剥蚀量约为310 m,头屯河组剥蚀量约为350 m,向古隆起南北两翼剥蚀量逐渐减小。在此基础上对侏罗系各套地层的原始沉积厚度进行了恢复,整体表现为自古隆起两翼向古隆起之上地层厚度逐渐减薄的特征(图2)。基于侏罗系各套地层原始沉积厚度,通过不同时期古构造的恢复,明确了古隆起不同时期的演化形态。在此基础上将古隆起演化划分为初始形成阶段(J1s2)、持续发育阶段(J2)、抬升剥蚀阶段(J3)、隐伏埋藏阶段(K-E)和调整改造阶段(N-Q)。相较于前期学者“四个阶段”的划分方案,本文将古隆起演化阶段进行了细化,更为完整地体现了古隆起的演化过程。

图2 准噶尔盆地侏罗系地层剥蚀线分布

①初始形成阶段:在下侏罗统八道湾组到三工河组一段沉积时期,整个准噶尔盆地为统一的沉降中心;至下侏罗统三工河组二段沉积时期,受燕山期北西-南东向压扭应力的影响,车-莫古隆起在车排子-征沙村-莫索湾一带开始差异隆升,初期为水下低隆特征(图3a)。

②持续发育阶段:随着压扭应力的进一步增强,车-莫古隆起在中侏罗世发生持续性隆升,其幅度和范围逐渐增大,但整体隆升速率小于地层沉积速率,中侏罗统各组段地层向古隆起之上呈披覆减薄特征。

③抬升剥蚀阶段:晚侏罗世燕山期压扭应力强度达到最大,车-莫古隆起发生强烈隆升并遭受大范围剥蚀。古隆起核部的车排子-征沙村-莫索湾一带剥蚀厚度最大,其中,征沙村地区中上侏罗统遭受完全剥蚀,而古隆起两翼的莫西庄和永进地区中侏罗统则为部分剥蚀特征(图3b)。

④隐伏埋藏阶段:白垩纪初期古隆起发育区已基本被夷平,盆地发生稳定沉降,广泛接受白垩系和古近系的均衡沉积。车-莫古隆起在此期间呈隐伏埋藏状态,仍然具有东西向展布的背斜形态,其构造高点具有向南迁移的特征(图3c)。

⑤调整改造阶段:在喜山期运动的作用下,新近纪以来随着北天山的持续隆升和向北掩冲,准噶尔盆地开始发生南倾掀斜。受此影响古隆起南翼和核部地层快速沉降,北翼地层由北倾调整为南倾,最终古隆起演变为一南倾单斜,从此消亡(图3d)。在此期间,古隆起南翼侏罗系构造与前期相比为正向调整,而北翼构造则发生了反转,对于古隆起两翼油气的差异运聚成藏起着至关重要的控制作用。

2 油气成藏期次

受车-莫古隆起演化的影响,古隆起两翼构造形态遭受了复杂的调整改造,且不同位置差异演化特征明显,造成其成藏时期也存在一定的差异[8]。前期学者分析认为,古隆起北翼莫西庄地区以及核部征沙村地区原油具沙湾凹陷和盆1井西凹陷二叠系混源特征[9],古隆起南翼永进地区则具沙湾凹陷二叠系和侏罗系混源特征[10],但对两翼油气的成藏时期阐述较少。本次研究基于大量包裹体测温数据,利用包裹体均一温度对莫西庄-永进地区油气的成藏时期进行了对比分析。

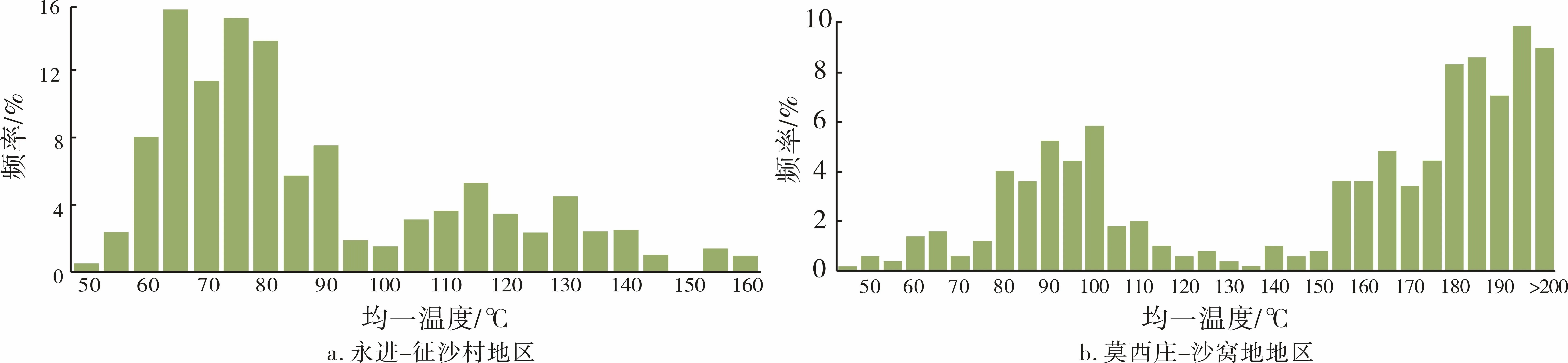

2.1 包裹体均一温度

莫西庄-永进地区侏罗系三工河组和西山窑组存在两类不同荧光颜色的烃类包裹体。一类是发黄绿色荧光的液态烃包裹体,在古隆起南北两翼广泛分布,其中,南翼主要分布在石英和长石颗粒内裂隙、颗粒与后期次生加大边之间(图4a),北翼则主要分布在石英和长石颗粒裂隙中(图4b),另一类是发蓝白色荧光的液态烃包裹体,主要分布在古隆起南翼和北翼沙窝地局部地区,多数赋存在穿石英和长石颗粒边界的裂隙、硅质胶结物和亮晶方解石胶结物中(图4c、d)。由此可以推断,古隆起两翼侏罗系储层中至少接受了两期油气充注。从烃类包裹体均一温度分布来看,古隆起南翼永进-征沙村地区存在60~80℃和105~120℃两个峰值(图5a),其中60~80℃区间包裹体所占比例较大,以黄绿色荧光包裹体为主,105~120℃区间包裹体比例较小,为黄绿色和蓝白色包裹体共存特征。古隆起北翼莫西庄-沙窝地地区包裹体均一温度存在155~210℃和70~100℃两个峰值,整体以黄绿色荧光包裹体为主,蓝白荧光包裹体数量较少(图5b)。结合盐水包裹体均一温度和埋藏史分析可以看出,古隆起南翼及核部永进-征沙村地区油气藏主要发生了晚白垩世-古近纪和新近纪-第四纪两期油气充注(图6a)。其中晚白垩世-古近纪充注期与二叠系源岩的主生排烃期一致,应为油气首次大规模充注成藏期;新近纪-第四纪油气充注则与侏罗系源岩生烃期以及古隆起的掀斜改造期一致,说明油气的运移充注主要受到构造活动的影响。

图5 莫西庄-永进地区侏罗系包裹体均一温度分布

从充注期次来看,古隆起北翼局部油源断裂发育区域存在晚白垩世-古近纪充注,大部分地区油气运聚成藏时期主要发生在新近纪-第四纪的构造掀斜期(图6b)。但油气包裹体荧光以黄绿色为主,油气为早期生成特征,说明早期形成的油藏在新近纪-第四纪掀斜构造活动中遭受改造破坏,油气向北翼发生了调整运移和再聚集。

图6 莫西庄-永进地区埋藏史与成藏期次划分

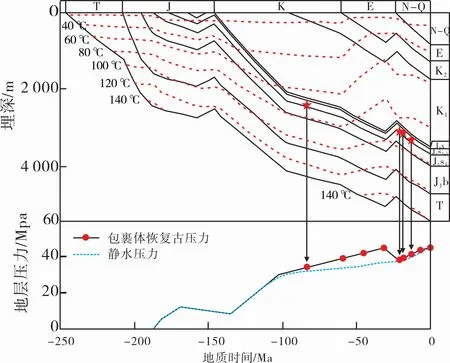

2.2 非均一包裹体

非均一包裹体是由非均一流体组成的包裹体组合[11],其具有异常高的均一温度,不能代表包裹体形成时的温度,其形成主要和构造活动等因素引起的不稳定压力环境有关[12]。古隆起北翼莫西庄-沙窝地地区非均一包裹体分布较为广泛、丰度高,占所有含油包裹体的60%以上。镜下非均一包裹体含有气、液相油和液相水三相,气液比在20%左右,远大于盐水包裹体和油包裹体,其外围被一发黄色荧光油环包裹,主要赋存于石英裂隙及溶蚀成因的愈合微溶孔中和石英颗粒次生加大边中。另外,经测定其同期盐水包裹体均一温度为90~95℃,与埋藏史匹配可以看出非均一包裹体的形成时间应当在20 Ma左右的新近纪(图7),与古隆起的掀斜改造期一致。此外利用大量包裹体实测压力数据,对古隆起北翼三工河组地层压力进行了恢复。由压力演化曲线可以看出,莫西庄地区在晚白垩世-古近纪发育异常高压,新近纪以来由于区域构造掀斜发生了急剧泄压,并在地层中产生大量高度不混溶流体,在向低压区调整过程中被捕获进而形成众多的非均一包裹体。因此,非均一包裹体的存在说明古隆起北翼在新近纪构造掀斜过程中发生过大规模油气运聚调整,油气成藏时间相对较晚。

图7 沙1井三工河组地层压力演化

3 油气成藏过程

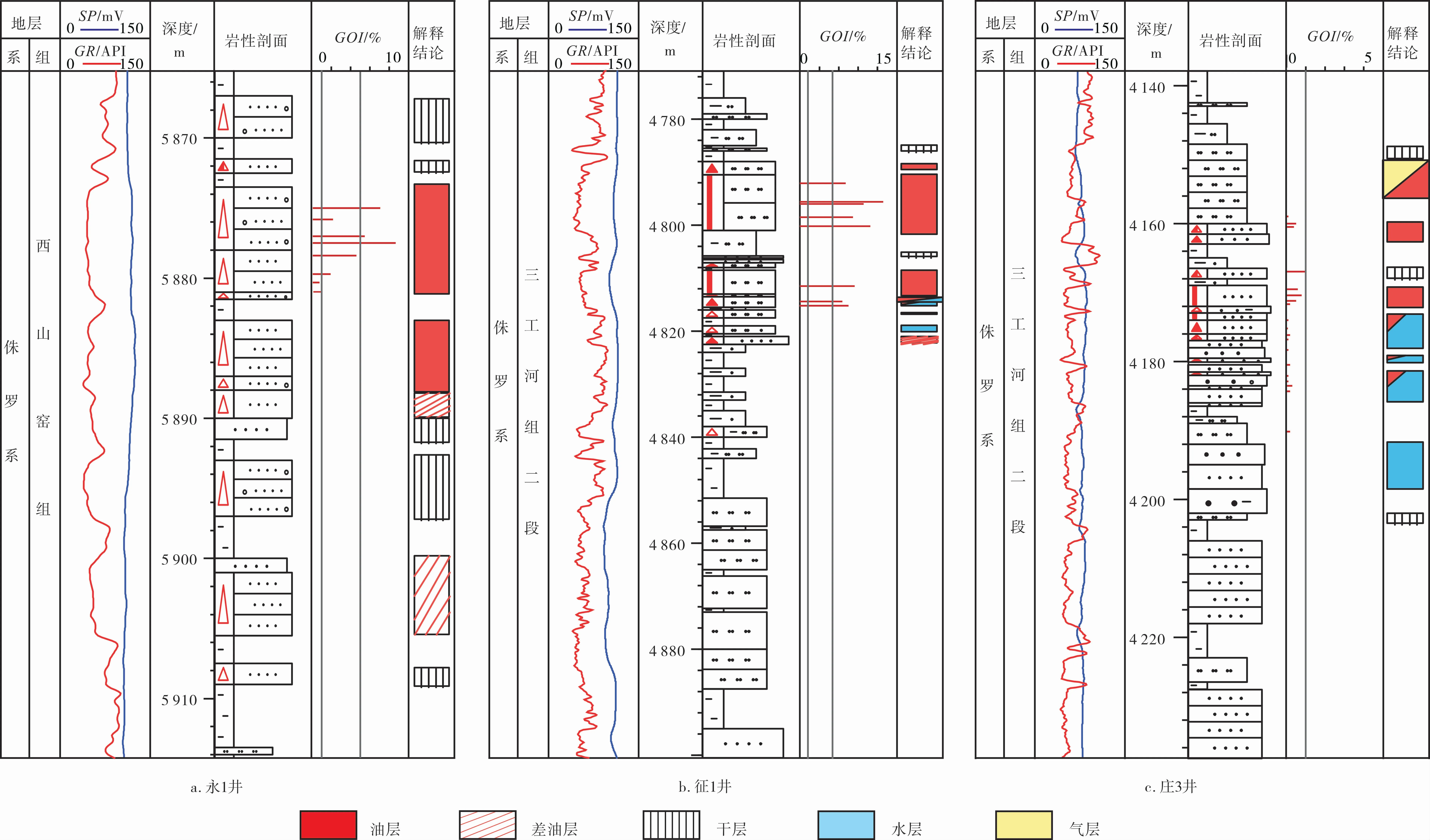

含油包裹体丰度(GOI)是指含油包裹体的矿物颗粒数目占总矿物颗粒数目的比例[13]。据Eadington等(1996)统计,油层、运移通道和水层的GOI指数通常分别大于5%、1% ~5%和小于1%,由此可以对古油藏的发育位置及油水界面进行判断[14]。本次研究利用含油包裹体丰度(GOI)分析法对古隆起南北两翼古油藏的位置及含油高度进行分析,并与现今油藏的发育位置和含油高度进行对比。在此基础上结合古隆起演化及两翼成藏时期,对油气的成藏过程进行了恢复,明确了两翼成藏的差异性及有利勘探区带。

3.1 古今油藏发育特征

古隆起南翼永进地区西山窑组发育两套厚度10 m左右的油层,上部油层现今发育层段为5 873~5 881 m,但从GOI值分布来看(图8a),在5 874~5 878 m段GOI值大于5%,说明早成藏期该段为油层特征,而5 878~5 881 m段GOI值普遍小于1%,早成藏期该段为水层特征。古油藏的油水界面应在5 878 m,较现今油藏含油高度小,说明西山窑组早期形成的古油藏在晚成藏期持续充注,含油高度及油藏规模进一步增大。古隆起核部征沙村地区三工河组发育两套油层,其中,下部油层底部见水,油水界面为4 814 m,但两套油层的GOI值都普遍大于5%(图8b),因此早期为满含油特征,油水界面低于4 816 m。说明古隆起核部早期形成的古油藏在晚期发生了调整改造,含油高度和油藏规模有所减小。古隆起北翼莫西庄-沙窝地地区三工河组发育一套4 m厚的油层,但其GOI值普遍小于1%(图8c),说明该层段古油藏并不发育,因此现今油藏应为晚期形成。

图8 莫西庄-永进地区GOI值与油水界面分析

3.2 油气成藏过程

车-莫古隆起在晚白垩世-古近纪充注期具有完整的背斜形态,征沙村地区为油气优势运移方向。其中,三工河组油气自两翼向核部运移富集形成大型古背斜油藏,其上覆的西山窑组由于向核部为逐层剥蚀的特征,在南北两翼沿古隆起形成一系列地层类圈闭,同样有利于油气的富集成藏。

新近纪-第四纪受盆地南倾掀斜影响,古隆起由背斜演变为南倾单斜。南翼为正向调整,原有构造得以保留,北翼及核部为负向调整,构造发生反转。受此影响,古隆起南翼西山窑组原生古油藏得以保留,并且伴随构造活动该地区油源断裂发生活化[15],侏罗系及二叠系原油发生再次充注[16],使西山窑组原生油藏规模进一步扩大,因此,油藏普遍具有含油高度大、含油饱和度高的特征。而古隆起核部受构造调整的影响,三工河组原生古油藏遭受改造破坏,油气向北部低势区运移调整。其中局部地区油气受岩性及断层遮挡得以部分保留,主要发育构造岩性类调整-保留型油藏,含油高度及油藏规模有所减小。古隆起北翼在新近纪遭受改造最为强烈,西山窑组和三工河组原生古油藏被破坏,油气向北运移调整,同时核部三工河组油气横向调整至此,部分油气在断层、岩性的遮挡下再次聚集形成次生油藏。因此古隆起北翼三工河组油藏多表现为含油高度小、原油密度低和油藏饱和度低的特点。

4 有利区带优选

南翼永进地区西山窑组由于受古隆起影响,地层向北为逐层剥蚀特征,区内圈闭受地层、断层和岩性多种因素控制,主要发育剥蚀背景下的构造-岩性圈闭,圈闭规模较大。另外南翼经历晚白垩世和新近纪两期油气充注,充注期以来整体构造为正向调整,油藏保存条件好,有利于大中型油气田的形成。近期部署的多口探井都获得了高产工业油流,进一步证实了南翼西山窑组较大的勘探潜力,为准噶尔盆地中部地区下一步重点部署方向之一。

古隆起核部三工河组沉积期受古隆起隆升控制,砂体超覆尖灭特征清楚,主要发育构造-岩性圈闭。早成藏期该地区为油气有利运聚区域,晚成藏期油气向北运移调整,局部受岩性及断层遮挡发育调整-保留型油藏,因此岩性边界的识别与刻画为该地区下步勘探的关键。

古隆起北翼三工河组砂体为广泛连通特征,圈闭主要受断层控制,发育一系列断块圈闭。该地区新近纪以来受古隆起掀斜影响油藏遭受大范围改造破坏,油气发生了调整再聚集,进而形成多个低饱和度次生断块类油藏,因此,该地区下步勘探的关键在于油藏的精细评价。

5 结论

(1)车-莫古隆起经历初始形成阶段、强烈发育阶段、抬升剥蚀阶段、隐伏埋藏阶段和调整改造阶段五个演化阶段,古隆起南北两翼遭受差异改造,古隆起南翼构造为正向调整,北翼构造发生反转。

(2)车-莫古隆起两翼发生了晚白垩世-古近纪和新近纪-第四纪两期油气充注,其中,南翼以早期二叠系低熟油充注为主,北翼整体以晚期二叠系低熟油充注为主。

(3)受古隆起演化控制,南翼西山窑组发育地层类原生油藏,油气持续充注,油藏规模大;核部三工河组发育构造岩性类调整-保留型油藏,油藏规模相对较小;北翼三工河组发育断块类次生油藏,含油饱和度较低。