柴达木盆地诺木洪凹陷构造演化及有利区预测

2022-06-10王福

王 福

(1.西安石油大学地球科学与工程学院,陕西 西安 710065;2.陕西省油气成藏地质学重点实验室,陕西 西安 710065)

盆地构造特征及演化的研究一直是油气田构造研究中最重要的内容。通过解析盆地形成和改造过程中不同阶段的结构特征以及每个时期的构造演化过程,不仅可对盆地的形成演化过程及其动力学机制研究提供重要约束和参考意义,还可为油气勘探提供科学依据和基础素材。自古生代以来,柴达木盆地经历了海西、印支、燕山、喜山等多期旋回成盆作用[1],致使其及内部诺木洪凹陷构造特征和构造演化的历史过程较为复杂。前人对诺木洪凹陷的研究较少,对其构造特征、构造演化认识不清,制约了该区的油气勘探进展。本文通过对诺木洪凹陷石炭系构造演化、地层沉积等方面进行研究,以期为诺木洪凹陷形成演化的过程及其油气勘探提供依据。

1 地质概况

柴达木盆地地处青藏高原北部,被祁连山、昆仑山和阿尔金山所环绕,是青藏高原北部大型新生代山间盆地[2-4](图1)。柴达木盆地经历了海西、印支、燕山、喜山等多期旋回成盆作用,发育石炭-二叠系、侏罗-白垩系、古新统-上新统上油砂山组和新近系上油砂山组-第四系四个构造层[1],其间被印支、燕山、喜山三大构造运动所形成的不整合面所分隔。柴东(柴达木盆地东部)地区主要发育两个大的角度不整合面,第一个是印支运动所形成的古生界和中生界间的不整合面,第二个是晚燕山运动所形成的中生界和新生界间的不整合面。四期构造运动对柴达木盆地每个时期原盆沉积面貌和古构造的形成演化过程均有着重要影响,最终喜山晚期的构造运动形成了现今的构造格局。

图1 柴达木盆地构造单元划分

在盆缘祁连山及北昆仑强烈对冲作用下,整个柴东地区呈现三凹两凸、凹凸相间的构造格局。埃南、埃北及欧北断裂分别分割了诺木洪、埃姆尼克山、欧南-欧龙布鲁克山及德令哈凹陷[5]。受北西向断裂差异性压缩作用影响,柴东地区构造单元呈现东西分块、凹凸相间的特征。诺木洪凹陷位于柴东地区的东南部,北界为马海-大红沟隆起南翼的陵间断裂以及埃南断裂,南界为宗加断裂,是一个以古生界-中生界残留地层为主的凹陷。诺木洪地区广泛分布石炭系(图2),石炭系主要分布在埃南断裂的下盘;石炭系顶部被剥蚀,与其上覆地层呈角度不整合接触;石炭系残留厚度在诺木洪凹陷内部差异较大,总体呈现自西向东逐渐减薄的趋势[6]。

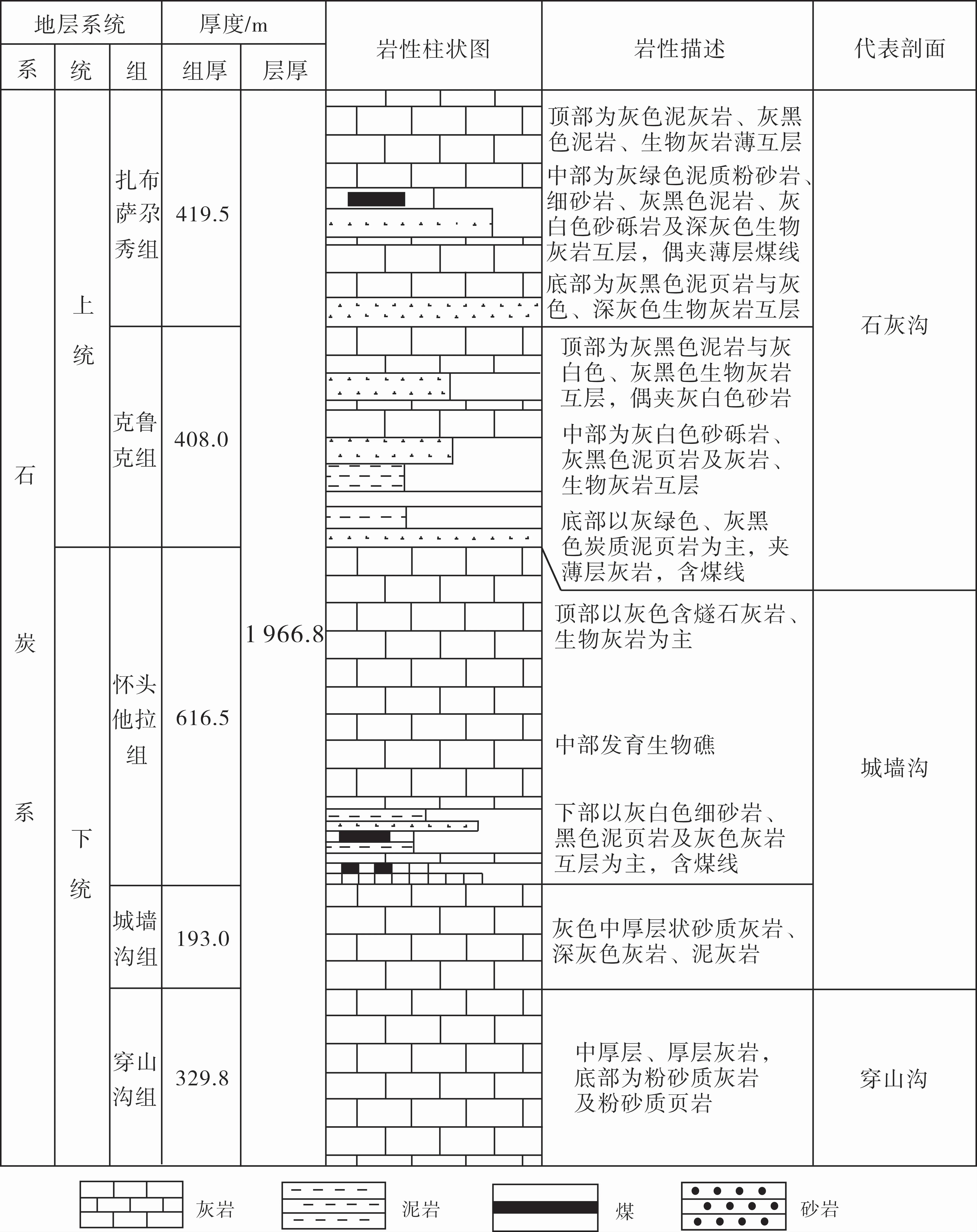

图2 诺木洪凹陷石炭系地层岩性综合柱状图

2 构造格架与地层接触关系

2.1 构造格架

柴东地区在多期构造运动的叠加影响下,形成了南北分带、东西分块的现今构造格局,其中,北西西-北西向构造是本区的主控构造。

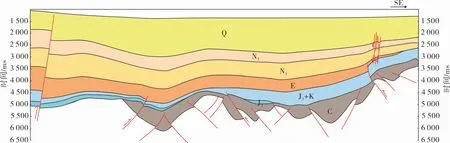

在根据钻井、钻孔落实各构造单元地层序列的基础上,结合地震、电法等资料[7],编制诺木洪凹陷及其周缘地质结构剖面(图3)。该剖面从阿尔金东部延伸至鄂拉山西部,包括伊北凹陷、诺木洪凹陷两个构造单元,以此建立该区构造地层格架。

图3 伊北凹陷-诺木洪凹陷北西向地质结构剖面

不同构造单元地层发育及残留分布差异较大[8]。诺木洪是以中生界-古生界残留地层为主的凹陷。从地层厚度变化上可以看出,诺木洪凹陷存在多期构造反转。在燕山晚期强烈挤压作用下,发生构造反转,诺木洪凹陷西部全吉一带抬升作用明显,上侏罗统-白垩系遭受强烈剥蚀;这一反转过程一直持续到喜山早期,使整个诺木洪凹陷缺失古近系。喜山中期,再一次反转,诺木洪凹陷新近系地层沉积厚度较大,到第四纪达到最大规模。

由北西向剖面A-A1(图1)可以看出,印支期区域性剥蚀作用使大部分地区石炭系几乎被剥蚀殆尽,仅部分凹陷局部残留;早侏罗世,抬升作用扩展到诺木洪地区,但伊北地区开始沉降,接受沉积;中侏罗世构造环境相对稳定,诺木洪地区开始接受沉积,而伊北凹陷开始抬升剥蚀;燕山晚期,诺木洪地区挤压抬升幅度最大,一直持续到喜山早期,致使区内缺失白垩系和古近系,至喜山中期才重新开始接受沉积,直到喜山晚期仍为持续性沉降区,诺木洪地区发育较厚的第四系。

2.2 地层接触关系

由地震剖面可以看出,石炭系内部各组段均表现为整合或假整合接触,为典型的稳定克拉通台地[9]。后期受晚海西、印支、燕山、喜山多期构造运动影响,石炭系构造变形强烈,遭受较强的剥蚀改造作用,表现为石炭系与其上覆地层间呈角度不整合接触。

诺木洪凹陷北部冲断于埃姆尼克山之上,下石炭统地层与中新统上干柴沟组呈角度不整合接触。埃姆尼克山前过HB14-1钻孔的地震剖面揭示,下石炭统呈现弱-中等振幅、蠕虫状、连续性较差的特征;钻探揭示新近系与石炭系直接接触,二者呈不整合接触(图4)。另外,过霍参1井的近南北向地震剖面揭示,下石炭统地层与上覆中生界地层(侏罗系、白垩系)呈明显角度不整合接触,顶部表现为强波组特征,呈层状反射;下部为杂乱反射,且连续性较差;内部反射具有一定的差异性,横向不稳定,夹有波状、链状、蠕虫状反射[10]。

图4 过HB14-1钻孔地震地质综合解释剖面

3 ?断裂展布及演化

3.1 断裂展布特征

诺木洪凹陷自下而上发育古生界、中生界和新生界三套地层。由横切凹陷的南东向地震剖面(1212测线)可以看出,每个时期所对应的地层残留厚度各不相同(图5),表明该凹陷发生了多期构造反转。印支末期构造活动强,整体呈西薄东厚特征,断裂非常发育;早中侏罗世,在埃姆尼克山一带沉积厚度较大,凹陷北部和东部均表现为低凸起,未沉积中-下侏罗统地层。燕山晚期地层反转作用较强,西部抬升导致其上部地层遭受剥蚀;喜山早-中期经历了又一次反转,东南侧抬升,古近系-新近系地层由西北向东南逐层向上超覆[11-12]。

图5 诺木洪凹陷北西-南东向1212测线地震解释剖面

3.2 构造演化分析

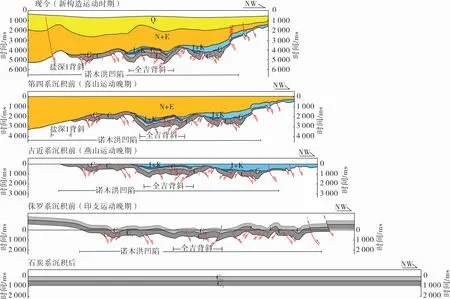

以北西向地震剖面(1188-1212E测线)为例进行构造演化史分析。该剖面横切诺木洪凹陷,凹陷内部发育盐深1背斜和全吉背斜,整体具有东西向挤压条件控制下的向背斜相间的构造特征(图6)。

图6 诺木洪凹陷构造演化剖面

印支运动晚期(侏罗系沉积前),受区域挤压作用影响,诺木洪凹陷整体抬升,形成残留凹陷。因凹陷内部差异隆升,原广泛分布的石炭系地层在凹陷西部剥蚀殆尽,自西向东仅在抬升运动较弱的地区西向挤压且西部挤压强度大于东部,形成中生界残留凹陷。残留上石炭统地层。

燕山运动晚期(古近系沉积前),东、西部具有不同的构造制约因素,演化差异较大。诺木洪凹陷主要受昆仑山、祁连山强烈挤压作用的影响,上白垩统地层缺失,对侏罗系地层分布也产生了重要影响,直到中侏罗世诺木洪凹陷才开始接受沉积,并持续到燕山中期。地震剖面上超覆特征表明,侏罗纪沉积范围逐渐增加并向东西扩展。在燕山末期,再次受东喜山运动早期,诺木洪凹陷处于挤压环境。喜山运动晚期(第四系沉积前),持续挤压,且发生了构造反转,沉积自西向东逐渐扩展,范围逐渐增大。古近纪-新近纪地层沉积范围进一步扩大[13]。在诺木洪凹陷西部古近系逐渐向东超覆,在东部也可见新近系逐渐依次向东超覆的特征。

总体来看,喜山晚期构造活动最强,是构造定型期。盆地东西向急剧收缩,盐深1背斜、全吉背斜形成。这期强烈的构造活动也使古构造发生了变化,全吉背斜就是早期向斜反转形成的背斜构造。

4 烃源岩评价及有利区预测

4.1 烃源岩评价

通过构造演化、地层沉积等综合分析,认为柴东地区发育石炭系烃源岩。目前,柴东地区勘探程度较低,探区及周缘钻遇石炭系烃源岩探井较少,但野外露头分布广泛,烃源岩评价主要以野外露头样品为主。

柴东地区露头烃源岩评价主要存在两个问题:一是烃源岩露头样品风化严重,影响了烃源岩评价的准确性;二是石炭系发育烃源岩类型较多,由于缺少针对性的烃源岩评价,不同类型烃源岩生烃潜力不清。因此,有必要对柴东地区石炭系烃源岩开展系统评价研究,落实其生烃潜力及分布,指出有利的油气勘探方向。

柴东地区浅层发育石炭系、侏罗系、第四系三套主力烃源岩,深层则主要发育石炭系烃源岩[14]。上石炭统克鲁克组和扎布萨尕秀组烃源岩类型以潮坪、泻湖相泥岩和炭质泥岩为主,下石炭统怀头他拉组烃源岩类型以台地相灰岩、灰质泥岩为主。

4.1.1 成熟度

有机质成熟度是评价烃源岩生烃潜力的重要指标之一,烃源岩只有达到适当成熟度时才会生烃,镜质体反射率(Ro)为有机质成熟度评价的常用参数。R o<0.50%时,烃源岩处于未成熟阶段;R o=0.50%时,烃源岩达到生烃门限;0.50% <R o<1.30%时,烃源岩处于成熟阶段;R o≥1.30%时处于高成熟阶段[15-16]。区内R o值为0.87% ~3.52%,平均值为1.37%,主体为1.00%~1.50%,处于有利生烃演化阶段。但不同地区具有较大的差异,石灰沟、旺尕秀等地区处于成熟-高成熟演化阶段,而穿山沟、都兰等地区受断层等构造因素影响,成熟度较高,达到高成熟-过成熟演化阶段[17]。

4.1.2 生烃演化史

选取过诺木洪凹陷的典型剖面,按照地层的地质年龄和埋藏深度,利用PetroMod软件绘制埋藏史图。通过调研文献,并参考邻区资料,最终确定诺木洪凹陷地温梯度为2.8℃/100 m,以此为基础,编制地温网,并将其与埋藏史图进行叠合,然后开展TTI值计算,从而进行烃源岩的生烃演化过程研究。

结合前人研究成果[18-19],石炭系烃源岩在晚石炭世进入生烃阶段,在白垩纪晚期热演化停止,在古始新世开始生烃,生烃门限为3 520 m;现今石炭系烃源岩埋藏较深,总体上都达到了成熟演化阶段;第四纪进入干气阶段。总体来看,石炭系烃源岩在3 200~3 500 m进入生烃门限,3 500~4 300m进入生油高峰期(图7)。

图7 诺木洪凹陷石炭系生烃演化史

综合评价认为,柴东地区石炭系海陆过渡相煤系烃源岩总体为中等-好烃源岩,绿梁山、石灰沟、旺尕秀地区石炭系油苗初步展示了石炭系的生烃有效性,其他探区及周缘石炭系的油气显示及发现也进一步证实了生烃的有效性及其较大的生烃潜力,展现了研究区石炭系具有较好的油气勘探前景[20]。

4.2 有利区预测

研究区及周缘已有多口钻井钻遇石炭系,石灰沟、穿山沟等露头区也揭示发育厚层石炭系[21],且穿山沟、石灰沟、旺尕秀等多处发现来源于石炭系的油苗,证实研究区石炭系烃源岩已发生过生排烃过程,展示了较好的勘探前景。

由于不同构造部位受各时期构造运动改造、破坏程度不同,致使油气运聚成藏与保存条件存在差异。改造强度及破坏程度较弱的构造部位,具有较好的油气保存及成藏条件,是油气聚集保存的有利场所;反之,则对油气聚集保存不利。诺木洪凹陷成藏、成烃的过程主要受印支末期、燕山晚期和喜山晚期等构造运动的影响,但相比柴东其他凹陷,诺木洪凹陷变形强度较弱;受北西向控山埃南断裂及反冲全吉断裂的影响,发育北西向的(断)背斜、断鼻圈闭[22-23];凹陷内主要发育全吉背斜圈闭,山前冲断带则主要发育断鼻圈闭,在诺木洪地区共发现层圈闭面积达570.1 km2(表1)。其中,全吉构造带、冲断带为研究区的有利勘探区带。

表1 诺木洪地区石炭系圈闭要素统计

5 结论

(1)利用平衡剖面技术开展构造演化研究,理清了诺木洪凹陷在印支期、燕山期和喜山期的构造演化过程,明确了诺木洪凹陷存在多期构造反转。印支晚期,诺木洪凹陷内部差异隆升,仅在抬升运动较弱的地区残留上石炭统地层;燕山晚期,诺木洪凹陷持续抬升,直至中侏罗世才开始接受沉积;燕山末期,受东西向挤压作用,形成中生界残留凹陷;喜山晚期,持续挤压,并发生构造反转,沉积自西向东逐渐扩展,范围逐渐增大。

(2)通过构造演化、地层沉积、成熟度和生烃演化史等综合研究,明确了诺木洪凹陷发育石炭系烃源岩,且油气勘探前景较好,并落实了圈闭发育和展布特征,指出诺木洪地区全吉构造带、冲断带为下步有利勘探区带。