滨海稻区水稻品种产量性状相关及对产量的通径分析

2022-06-09赵一洲倪善君钟顺成王诗宇

刘 研,赵一洲,李 鑫,张 战,倪善君,毛 艇,钟顺成,王诗宇

(辽宁省盐碱地利用研究所,辽宁 盘锦 124010)

盘锦稻区地处辽河三角洲的中心地带, 濒临渤海,是环渤海滨海稻区的重要组成部分。盘锦稻区水稻总面积11 万hm2, 平均单产已超过9.6 t/hm2,年总产已达到110 万t,已成为我国重要的高产优质水稻产区[1]。 作为退海平原,盘锦稻区是由大辽河、辽河、大凌河上游即吉林、内蒙古、辽宁、河北四省区的黑土、沙土、黄土冲积而成的。 其海拔平均5.3 m,最低处仅海拔0.3 m。 这就形成了独特的水盐运动规律, 土壤返碱严重, 形成了pH8.0~8.9 的盐渍型偏碱性的独特耕层, 盐分含量在0.4%左右,但由于盐分较高,对产量有所影响[2]。研究滨海稻区水稻品种产量表现及性状构成特点,可为本地区高产品种选育提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料与试验设计

供试材料为62 个辽宁省近年来培育的水稻品种。试验于2019 年在辽宁省盐碱地利用研究所试验地进行。 试验材料单株种植、顺序排列,小区4 行垄,行长5 m,行株距30.0 cm×13.3 cm,试验田管理与生产大田相同。

1.2 性状调查

供试品种成熟后收获, 每个品种随机选取5株进行性状调查。调查性状包括每穴穗数、每穗粒数、结实率、千粒重,计算单穗重、总颖花数,并按小区实脱计产。

1.3 分析方法

采用回归分析、通径分析、方差分析等方法分析品种间差异及性状间的关系。 全部分析方法在Excel 2003、SPSS 19.0 软 件 上 完 成, 图 形 在origin7.5 软件制作完成。

2 结果与分析

2.1 水稻品种产量性状变异表现

由表1 可见,在产量构成性状方面,首先是每穗粒数的变异系数最大,为12.72%,变幅在89.6个~150.3 个/穗;其次是每穴穗数,其变异系数为10.71%,变幅在11.0 个~18.3 个/穴;再次是单穗重,其变异系数为10.68%,变幅在2.1~3.4 g;总颖花数变异系数中等, 为8.53%, 变幅为1 409.7个~1 979.1 个/穴;千粒重、结实率的变异系数较低,分别为5.85%、3.17%,变幅分别为22.8~28.7 g、78.1%~92.4%。 产量的变异系数只有4.31%,变幅在8.41 t~10.04 t/hm2。 可见,供试品种中不同产量性状的变异影响产量的表现。

表1 水稻品种产量性状变异表现

2.2 水稻品种产量构成性状对产量的通径分析和相关分析

为估算产量构成性状对产量的影响效应,明确各性状对产量的贡献大小对产量进行通径分析。由表2 可见,(1) 各性状对产量的直接通径系数均表现正向效应,其对产量(y)的直接通径系数大小依次为总颖花数 (x6)>千粒重 (x4)>结实率(x3)>每穴穗数 (x1)>每穗粒数 (x2)>单穗重(x5)。(2) 各性状对产量存在着或正向或负向的间接效应, 各性状的间接通径系数绝对值大小依次为千粒重(x4)>总颖花数(x6)>结实率(x3)>每穴穗数(x1)>每穗粒数(x2)>单穗重(x5)。 (3) 通过每穴穗数、每穗粒数、千粒重、结实率、单穗重对产量建立回归方程为y=-21.127+0.090x1+0.009x2+0.115x3+0.364x4+0.075x5+0.005x6, 相关性达到极显著水平(r=0.971**)。

表2 水稻产量构成性状对产量的通径系数

在每穴穗数、每穗粒数、结实率、千粒重、单穗重、 总颖花数等产量构成性状中只有每穗粒数与每穴穗数、结实率、千粒重,每穴穗数与单穗重,总颖花数与结实率、 千粒重的相关性达到极显著负相关水平 (r=-0.747**、r=-0.497**、r=-0.398**、r=-0.930**、r=-0.592**、r=-0.764**);每穗粒数与单穗重、 总颖花数的相关性达到极显著正相关水平(r=0.787**、r=0.526**)。 这些性状间的相关性影响着各性状与产量的相关程度。 由图1a、图1b可见,产量与每穴穗数、每穗粒数、单穗重、总颖花数的相关性呈现出曲线特征, 其中产量与总颖花数的相关达到极显著水平(y=0.025-(7.07E-6)x2-12.877x,r=0.560**),与每穴穗数的相关达到显著水平(y=1.361-0.036x2+1.093x,r=0.355*),与每穗粒数、 单穗重的相关未达到显著水平 (y=4.675-0.00003x2+0.080x,r =0.216;y =2.670 -0.858x2+4.877x,r=0.261)。表明,供试品种随着总颖花数或每穴穗数的增加, 产量表现出明显的同步提高的趋势, 但当总颖花数或每穴穗数增加到一定程度后,产量则呈下降趋势。 每穗粒数、单穗重亦有一定相似的表现。

图1a 水稻产量与每穴穗数、每穗粒数的关系

图1b 水稻产量与单穗重、总颖花数的关系

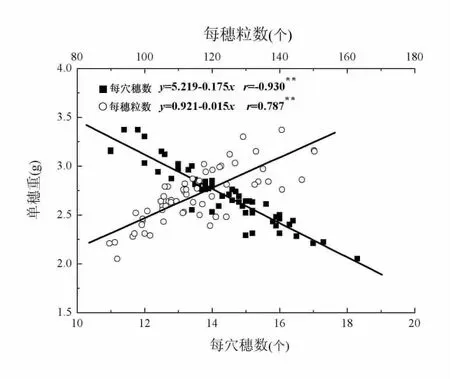

2.3 水稻品种单穗重及构成性状的相关分析

水稻单穗重是水稻每穗粒数、结实率、千粒重的综合表现性状。 由图2a 可见,单穗重与每穴穗数的相关性达到极显著负相关水平 (y=5.219-0.175x,r=-0.930**),与每穗粒数的相关性达到极显著正相关水平(y=0.921-0.015x,r=0.787**)。 由图2b 可见,单穗重与结实率、千粒重相关呈现出曲线特征, 但均并未达到显著水平 (y=10.272-0.002x2+0.317x,r=0.152;y=19.323+0.026x2-1.324 x,r=0.299)。 可见,单穗重构成性状与单穗重间存在或正向或负向、或显著或不显著的关系。

图2a 水稻单穗重与每穴穗数、每穗粒数的关系

图2b 水稻单穗重与结实率、千粒重的关系

2.4 不同产量水平品种产量性状比较

根据各品种产量按8.25 t~8.99 t/hm2、9.00 t~9.74 t/hm2、9.75 t~10.13 t/hm2将划分为低产组(Ⅲ)、中产组(Ⅱ)高产组(Ⅰ)3 个产量区间。 高产组、 中产组、 低产组包含品种分别为22 个、31个、9 个, 分别占品种总数的35.5%、50.0%、14.5%。 由表3 可见,(1) 从性状显著程度上看,高产组、中产组、低产组间在产量上的差异均达到极显著水平, 在产量构成性状中每穴穗数中产组与高产组间、高产组与低产组间差异不显著,中产组显著高于低产组;总颖花数高产组与中产组间、中产组与低产组间差异不显著, 高产组极显著高于低产组。(2) 从性状变幅和变异系数上看,高产组、中产组、低产组差值在产量、每穴穗数、总颖花数 上 分 别 为 0.29 t/hm2、0.70 t/hm2、0.56 t/hm2,4.6 个/穴、6.9 个/穴、5.0 个/穴,446.0 个/穴、517.3 个/穴、242.5 个/穴; 变 异 系 数 分 别 为0.81% 、2.00% 、2.07% ,9.37% 、10.21% 、13.91% ,8.36%、8.04%、5.01%。 在每穗粒数上的差值分别为50.9 个/穗、57.0 个/穗、53.2 个/穗, 变异系数分别为10.6%、13.3%、15.4%。 在结实率上的差值分别为14.3%、11.3%、4.9%, 变异系数分别为3.8%、3.0%、1.9%。 在千粒重上的差值分别为5.4 g、5.9 g、3.6 g, 变 异 系 数 分 别 为6.1%、6.1%、4.3%。单穗重上的差值分别为1.0 g、1.3 g、0.9 g,变异系数分别为9.3%、10.0%、13.7%。 可见,高产组品种间产量、每穴穗数、每穗粒数、单穗重上品种间差异较小,千粒重品种间差异中等,结实率、总颖花数上品种间差异较大;中产组品种间产量、每穴穗数、每穗粒数、结实率、单穗重、总颖花数品种间差异中等,千粒重上品种间差异较大;低产组品种间产量、每穴穗数、每穗粒数、单穗重品种间差异较大,结实率、千粒重、总颖花数上品种间差异较小。

表3 不同产量水平水稻品种产量构成性状比较

3 讨论

水稻产量由诸多性状构成。 张耗等[3]以江苏省1950 年~2008 年近60 年来各阶段具有代表性的12 个粳稻品种为材料,研究品种演进过程中产量的变化。 结果表明, 随着品种演进产量逐步提高,其原因主要是总颖花量的增加,而这又主要由于每穗粒数的显著增多。 徐正进等[4]认为辽宁省水稻品种每穗粒数最多,千粒重也较高,因此尽管穗数较少,水稻产量仍然明显高于吉林、黑龙江两省。 因此,水稻产量的进一步提高,一般的趋势是在适当降低穗数的基础上,较大幅度地提高每穗粒数和适当增加千粒重, 使得产量较大幅度提高[5]。本研究表明,供试品种产量构成性状中每穗粒数、每穴穗数、单穗重变异系数较大,总颖花数变异系数中等,结实率、千粒重变异系数较小。 通径分析显示, 滨海稻区水稻品种对产量作用较大的的产量性状主要是总颖花数和千粒重, 其共同影响着其它产量性状对产量的作用, 并最终影响产量的表现。相关分析表明,每穗粒数与总颖花数呈极显著正相关,结实率、千粒重与总颖花数呈极显著负相关。 如何协调每穗粒数、结实率、千粒重间的关系是提高总颖花数的关键。

大量研究报道认为[6]大穗品种光合生产优势明显、群体结构合理、库容大,具有显著的增产潜力,大穗是实现水稻超高产的重要途径之一。国内外不同年代育成的常规籼稻代表品种单穗重与个体(单穗)产量呈极显著线性正相关,与群体产量呈极显著的抛物线型关系。本研究也显示,滨海稻区水稻品种单穗重与产量呈极曲线特征, 但未达到显著水平,单穗重与每穴穗数、每穗粒数的相关性状达到极显著水平,与结实率、千粒重呈现曲线特征, 这增加了水稻单穗重的主要构成方向的选择难度。

不同生态类型水稻品种具有不同的产量结构,邹江石等[7]发现南方单季稻单位面积穗数自南向北递增,由低海拔向高海拔递增。 杜永等[8]对黄淮稻区的129 个粳稻品种(品系) 进行产量测定,发现在稳定适宜穗数的基础上,增加每穗粒数是黄淮稻区实现水稻高产的重要途径, 中低产品种的改良则主要通过提高结实率和收获指数来实现。本研究表明,在滨海稻区高产品种应具有较多的总颖花数和每穴穗数,同时,与低产、中产品种群体相比高产品种群体品种间每穴穗数、 每穗粒数、单穗重差异较小,结实率、总颖花数差异较大。而相关分析表明,产量与每穴穗数、总颖花数的相关性呈现出曲线特征,因此,滨海稻区水稻品种在保障足够穗数的基础上, 通过适当增加每穗粒数获得较多总颖花数,并协调结实率、千粒重的关系提高单穗重是滨海稻区水稻高产品种选育的主要途径。