近代重庆市场体系发展路径

2022-06-09李一鸣

在近代中国城市中,重庆具有较大的地位与研究价值。其特殊的发展进程与上海等沿海发展城市对比也显得极为特殊。位于西南内陆腹地经济发展潜力却远超其他内陆城市,甚至在抗战时期短短的时间里快速建立起了相对完善的工业体系与合理的城市。重庆所处的川东地区虽自古以来便是西南地区的商业汇聚之地,但其由开埠前的市场体系规划到陪都时期的合理区域规划并非一蹴而就,中间随着外来经济文化因素与政府政策的因素进行了多次改造。本文首先从现存可靠的历史文献与清末民国年间的地图对重庆各时期的工商业区进行分析,并用按照重庆开埠前后的时间进行思考。在梳理重庆开埠前后市场体系的同时,也对于后续课题深入研究重庆开埠与商品设计的关系具有较大的参考价值。

一、开埠前的川东市场体系(1876-1890)

四川盆地地处于我国西南内陆地区,四周被山林围绕,仅有长江与外部进行沟通。地理区位因素,使得西南川渝市场成为一个较为封闭的自然经济区。而正是这种特殊的地理环境,使得地处川东,位于长江沿岸的重庆具有优越的地域优势。而在封建经济逐步发展的时代背景下,在西方工业文明入侵中国前,重庆就已经将其区位优势转化为了经济推动因素,成为了川东乃至四川地区经济的窗口。

随着1840年鸦片战争西方资本帝国主义的大规模入侵,中国部分沿海城市开始了被动的近代化进程,外国资本逐渐叩开中国沿海地区与长江下游地区的通商口岸。而随着入侵程度的逐步加深,列强由以长江为依托,逐步向西北内陆市场推进。1876年,英国以马嘉里事件为借口,与清政府签订《烟台条约》。此时的重庆实际上已经“在特殊条件下”开放了,市场体系中的部分环节开始与沿海开埠城市相连接。

(一)输入与输出产品结构

在1890年正式开埠前,川东地区便已经形成了一个层次分明的市场体系,并且在该市场体系中均存在一定数量的双向贸易关系。虽然存在着双向贸易关系,但川东市场的体系与江浙沿海市场体系对比,属于更为松散的“集散型”,层级市场间更多的是通过农副产品与日用品贸易联系起来。

通过分析川东市场的流通产品,可以得知,川东具有代表性的输出产品为:粮食、食盐、桐油、麻布纺织物以及鸦片。而输入产品多为:棉花、日用百货等产品。由此可知,川东市场在开埠前以农副产品为主导,输入产品也多为工业制成品。在光绪三年(1877年)宜昌开埠后,重庆市场内的“广货铺”数量有显著增加,沿海开埠城市的产品涌入川东市场。由下图的“1875-1895年重庆进出口贸易表”可知,在1876年前后,重庆的进出口贸易产生了巨大的变化。由此,可以推断在1890年前,川东市场内部流通的产品与输出产品就已经与长江下游开埠城市与沿海城市产生了较为密切的联系。此时川东市场的产品结构正处于转型阶段。

(二)金融组织与商业秩序整顿

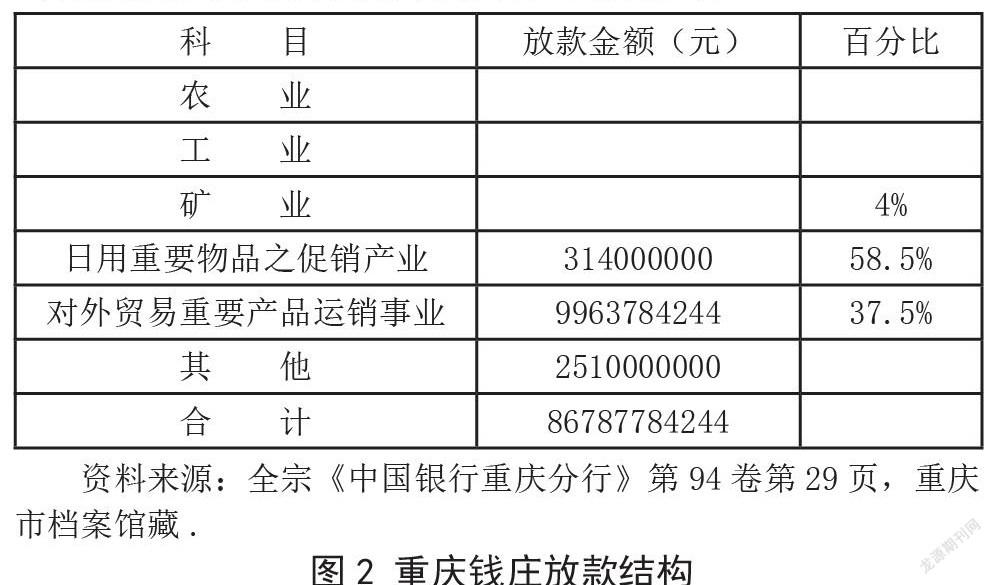

随着川东市场经济的繁华,众多金融机构也开始进入到川东市场体系中,此时以重庆为中心的川东地区逐步取代成都成为了新的金融中心。在1890年重庆开埠前,川东市场中就已经存在了近15家山西票号。而通过对于重庆商业史的研究,重庆的票号在经济运行中主要经营官款,极少加入到民间商品流通过程中。而与众多商帮,民间经济产生交集的金融机构,则是钱庄。钱庄与票号等金融机构数量在19世纪中期到19世纪末期的显著增长,可以初步猜测川东市场在此时期内受到了更有活力的外来经济影响[1]。

而政府用于整顿地方经济秩序的组织——“公估局”也在1886年建立。其成立的背景并非仅仅是为了打击假银在市场上流通的局面,更是为了整顿临近开埠的川东市场秩序。这也恰好反映了,在1876年到1890年间川东市场体系的变化,众多金融机构与洋货输入冲击了原本稳定的川东市场。新的市场体系正在金融组织与政府机关的合力下渐渐产生。

二、开埠初期的川东市场体系(1891-1919)

1890年3月21日,随着中英《烟台条约续增专条》在北京签字,标志着重庆正式作为开埠城市开放。随后英国商人开辟了自宜昌到重庆的航运路线,重庆成为了西南地区对外贸易的重要贸易枢纽。川东市场体系也随着重庆的正式开埠,内部的经济结构发生了迅速的变化。随着重庆的开埠,国内外资本大量涌入川东市场并建立起了相对完善的工业生产设施与销售途径,而政府组织也对此建立了海关等配套机构[2]。

(一)近代工业体系的建成与完善

随着重庆的开埠,清政府对于重庆的政策也逐步宽松。1891年,黎庶昌任满回国就任川东道员兼重庆海关都督。在他的大力支持下,旅日川商卢干成以八万白银作为启动资本,在王家沱创立了森昌泰火柴厂。商人邓命辰也在巴县大溪沟创立了森昌正火柴场。并在清政府的专利优势下,在川东市场形成了垄断地位,标志着重庆第一家民族资本企业的正式出现,完善了川东市场体系。

而与此同时,外国资本企业也纷纷在重庆投资设厂。自1890年开始,随着英国立德乐洋行的建立,到1911年,重庆具有外国资本背景的企业已多达50多家。外国资本进入重庆,推动了川东市场生产环节的近代化进程。但由于与上海等沿海城市相比,进入重庆的外国势力相对较少,加之政府对于华商创办企业的扶持,由此重庆商业的主要组成部分仍为华商所创办企业[3]。以此,川东市场体系中的工商业环节虽然与开埠前对比已有较大进步,但其发展水平仍低于沿海开埠的几个城市。

(二)海关的建成与运行

在重庆开埠的同时,清政府也于1891年3月1日建立了重庆海关。海关的行政管理與关税确定均由霍伯森掌管权力,而汉人官员张华奎则为海关监督。虽然明面上清政府的海关权力运行为税务司与海关监督共同使用,但海关监督却并无实际权力。重庆开埠时期的海关在很长的一段时间内,都由洋税务司掌权。

在此背景下,《重庆新关试办章程》《重庆关停泊、理船章程》等法规均出自洋税务司之手。其实行的法规章程在引入了更多外资进入川东市场体系的同时,也在一定程度上限制了民族资本企业的进一步发展。

三、总结与思考

通过全文的分析,可以发现重庆市场体系中虽然存在有区域位置上的优势地位,但缺点也同样明显。在洋货输入的同时,川东市场对外输出产品仍以土特产品与经济作物为主导地位,在双向贸易关系中长期作为商品倾销市场,难以孕育出完整高效近代的工业体系。因此,在开埠前的川东市场虽有较为先进的经济因素影响,但从总体而言仍然是具有原始性的封建市场体系。

在重庆开埠后,政府对部分民族资产企业的扶持虽然在一定程度上促进了川东市场体系的近代化进程。但在政府支持下的民间商业垄断,势必会打压其他同时崛起的民间近代企业,不利于川东市场体系的构建。加上在洋税务司支持下,洋人企业在川东市场同样具有优势地位。因此,综合分析,开埠后川东市场体系在很大的程度上不过是以清政府扶植企业与洋人企业为组成部分,并不能断言在开埠后的川东市场体系下完成了市场体系的近代化。

而值得细说的一点是,在国内关于重庆开埠的研究当中,大多数资料都忽视了开埠后外来资本对于川东市场体系的改造。虽然外来的资本具有侵略性与掠夺性,但其对于川东市场的积极性影响也同样是不可否认的。而正是辩证地看待外来因素的积极影响,反思本土因素的消极影响,才能更加清晰客观地得出接近历史事实的结论服务于后续的研究。

参考文献:

[1]李睿.重庆近代金融建筑研究重庆大学,2006.

[2]周琳.重庆开埠前川东市场的层级体系[J].中国社会科学院研究生院学报,2009(4):136-144.

[3]惠科.近代重庆中英“版权”诉讼案研究:以巴县档案为中心[J].重庆师范大学学报(社会科学版),2021(2):107-114.

作者简介:李一鸣,男,汉族,本科在读,研究方向:设计史论。