白头翁汤治疗溃疡性结肠炎“成分-靶标-通路”网络分析及效应机制预测

2022-06-08白珊泽姚万玲魏彦明华永丽

白珊泽,姚万玲,纪 鹏,魏彦明,华永丽

(甘肃农业大学,甘肃兰州 730070)

溃疡性结肠炎(Ulcerative colitis,UC)是结肠的慢性炎症,其病因包括遗传、环境因素、微生物群和免疫系统等[1]。UC的发病机制仍不清楚,UC最常见的症状是腹泻、腹部绞痛、直肠出血、食欲不振和体重减轻等。如今,已开发出多种常规药物(即非甾体抗炎药、皮质类固醇、免疫抑制剂和生物拮抗剂)用于临床实践中的UC治疗[2]。但是,副作用和治疗后反复发作限制了它们的临床应用。因此,鉴于这些缺点,迫切需要新药和更好的治疗方法。

白头翁汤(Pulsatilladecoction,PD)始见于《伤寒论·厥阴篇》,原文:热利下重者,白头翁汤主之,下利欲饮水者,以有热故也,白头翁汤主之[3],白头翁汤主治腹泻诸疾,疗效可靠[4]。白头翁汤由白头翁、黄连、黄柏、秦皮四味药组成,具有清热解毒,凉血止痢功效。现代药理学研究表明,白头翁汤具有抗菌、抗炎等作用,经现代大量临床及动物试验研究,已证明其对溃疡性结肠炎的确有良好疗效[2]。但是,白头翁汤治疗UC的分子机制尚不清楚。

中药作用于机体的复杂性使他们的深入研究变得困难,而网络药理学则提供了在分子水平上评估药理作用的有效方法。网络药理学是一种基于疾病,蛋白质靶标和药物相互作用网络的系统分析方法[5],目的是发现多组分与靶标之间的协同作用和潜在的相互作用机制。由于网络药理学的优势,它们的整合通过连接活性物质、分子靶标和潜在途径,为中药机理提供了系统的见解[6]。分子对接预测配体与受体生物大分子相互作用的亲和力和结合模式,这一技术被用于活性成分作用靶标确认以及中药分子复方研究[7]。因此,本研究运用网络药理学和分子对接方法,分析白头翁汤治疗UC 的药效物质基础和可能的分子作用机制,建立“有效成分-靶点-通路”之间的关系,探究该方治疗UC的多成分、多靶点和多途径作用机制,为后续的研究工作提供思路。

1 材料与方法

试验方案包括以下步骤:(1)筛选白头翁汤活性成分,建立白头翁汤活性成分-靶蛋白相互作用网络;(2)筛选UC相关靶点,建立疾病-靶点互作网络;(3)建立活性成分靶点,疾病相关靶点蛋白质-蛋白质相互作用(PPI)网络,并将2个PPI网络合并;(4)筛选核心靶点,进行GO和KEGG富集分析;(5)活性成分和关键靶点分子对接。整个过程如图1所示。

1.白头翁汤活性成分-靶点-疾病网络;2.溃疡性结肠炎-靶点网络;3.PD治疗UC的潜在靶点的相互作用网络;4.GO和KEGG富集分析;5.分子对接

1.1 PD活性成分和相关靶点筛选

通过TCMSP数据库(http://lsp.nwu.edu.cn/tcmsp.php)、PubChem数据库(https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/)以及相关文献寻找白头翁汤中白头翁、黄柏、黄连、秦皮化学成分,筛选口服生物利用度(OB)值≥30%,化合物类药性(DL)值≥0.18[8-9]的活性成分,获得白头翁汤活性成分及其作用的蛋白靶点。

1.2 UC相关靶点的预测

通过DrugBank数据库(https://www.drugbank.ca/)、OMIM数据库(http://www.omim.org/)、PharmGKB数据库(https://www.pharmgkb.org/)输入“Ulcerative colitis”,检索UC的相关基因。通过蛋白数据库Uniprot 网站(https://www.Uniprot.org/)将白头翁汤基因靶点转换为人类基因标准名,使用网站检索设定蛋白的种属为“Homosapiens(Human)”。

1.3 白头翁汤化合物-靶点和UC靶点网络关系的构建

将筛选后的白头翁汤活性化合物及其作用靶点对应关系导入Cytoscape 3.2.1软件构建化合物-靶点相互作用网络图,进行拓扑参数分析,根据中介中心性(betweenness centrality,BC)和接近中心性(closeness centrality,CC)以及连接度(Degree)的中位数来分析化合物-靶点网络核心靶点,相同方法建立UC靶点网络关系图。

1.4 白头翁汤治疗UC蛋白互相作用(PPI)网络的构建与核心靶点的分析

将白头翁汤活性成分作用靶点和UC疾病靶点上传到STRING11.0数据库(http://string-db.org/cgi/input.pl),分别构建白头翁汤活性成分作用靶点网络和UC靶蛋白相互作用网络(PPI),利用Cytoscape软件的Bisogenet插件和CytoNCA插件构建PD治疗UC的潜在靶点的相互作用网络,根据选择degree大于中位数的节点,筛选核心交集基因。

1.5 富集分析

运用Rstudio软件及R软件包对筛选获取的核心交集基因分别进行GO功能注释和KEGG通路分析(P<0.05)[13],q<0.05(q为校正后P值)为富集的筛选阈值。

1.6 分子对接验证

运用分子对接模拟软件AutoDock Vina(1.1.2)对由1.1筛选得到PD的活性成分和1.4筛选得到的核心基因进行受体-配位对接模拟计算。分子对接结果以Docking Score分数值判决配体与受体的结合程度的强弱,对接结果自由结合能小于-16.736 kJ/mol表示具有一定的结合活性,小于-20.920 kJ/mol表示具有较好的结合活性,小于-29.288 kJ/mol表示具有强烈的结合活性[10-12],利用Origin 2019b软件用热图表示分子对接结果,利用LigPlus和PyMOL软件分别对分子对接结果绘制2D和3D相互作用图。

2 结果

2.1 白头翁汤活性成分-靶点网络构建及核心靶点的筛选

通过TCMSP等数据库以及相关文献筛选得到45个活性成分,其中白头翁12个活性成分、秦皮6个活性成分、黄连12个活性成分、黄柏25个活性成分。利用45个活性成分与靶点关系构建白头翁汤活性成分-靶点网络(图2)。经Network Analyzer计算该化合物-靶点网络,根据Degree、BC、CC值筛选白头翁汤核心活性成分,其包括唐松草酚定(thalifendine)、槲皮素(quercetin)、β-谷甾醇(beta-sitosterol)、异鼠李素(isorhamnetin)、菜油甾醇(campesterol)、白屈菜红碱(chelerythrine)、小檗红碱(berberrubine)、豆甾醇(stigmasterol)、巴马汀(palmatine)、甲基黄连碱(worenine)、小檗浸碱(berlambine)和白头翁皂苷B4(anemoside B4)(表1)。这些Degree值排名在前的有效成分可能在白头翁汤的药理功能中发挥着相对重要的作用。

三角形.白头翁、黄柏、秦皮、黄连;菱形.白头翁汤活性成分;长方形.PD作用于UC的靶点

表1 白头翁汤核心活性成分

2.2 UC靶点网络构建

使用DrugBank、OMIM和PharmGKB数据库筛选出急性结肠炎靶标,得到溃疡性结肠炎-靶点网络(图3)。

菱形.UC;圆形.UC基因靶点

2.3 白头翁汤治疗UC的核心靶点

筛选出的PD活性成分靶点和UC相关基因靶点上传在线STRING11.0平台,分别得到PD活性成分靶点和UC基因靶点的PPI网络(图4A和图4B),导入Cytoscape软件得到PD治疗UC的潜在相互作用靶点网络(图4C)。利用“Merge”功能获取药物与疾病的交集靶点,根据degree>45得到PD有效活性成分治疗UC的核心靶点67个,其中IL-6,TNF、抑癌基因(TP53)、血管内皮生长因子A(vascular endothelial growth factor A,VEGFA)、丝氨酸/苏氨酸激酶(alpha serine/threonine-protein kinase AKT1,AKT1)、白细胞介素-10(IL-10)、白细胞介素1B(IL1B)、RELA、胱天蛋白酶3(recombinant caspase3,CASP3)、丝裂原激活蛋白激酶1(mitogen-activated protein kinase1,MAPK1)、癌基因(JUN)、表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR),核内癌基因(MYC),表皮细胞生长因子(epidermal growth Factor,EGF),核蛋白转录因子(FOS),雌激素受体基因(estrogen receptor 1,ESR1),PTGS2均degree>90(中位数2倍)(表2),在白头翁汤治疗UC的作用靶点中处于核心位置,可能在PD治疗UC中起到重要作用。

A.白头翁汤作用溃疡性结肠炎PPI网络;B.溃疡性结肠炎基因靶点PPI网络;C.白头翁汤治疗溃疡性结肠炎潜在作用靶点网络(注:节点越大,对应的靶点度值越大,蛋白质间联系越紧密。)

表2 PD治疗UC的主要核心靶点

2.4 基因生物学过程富集分析

对67个核心交集基因进行GO富集分析,得到114个生物过程,选取P值最小的前20个GO条目作图(图5),富集的基因数排名靠前主要包括为细胞因子受体结合(cytokine receptor binding)、细胞因子活性(cytokine activity)、受体配体活性(receptor ligand activity)、磷酸酶结合(phosphatase binding)、生长因子活性(growth factor activity)、泛素样蛋白连接酶结合(ubiquitin-like protein ligase binding)、核心启动子结合(core promoter binding)、趋化因子受体结合(chemokine receptor binding)、抑制转录因子结合(repressing transcription factor binding)和激酶调节活性(kinase regulator activity)等。

P值越小,富集越明显,气泡大小表示通路中基因数量

2.5 基于京都基因和基因组百科全书富集分析

对67个核心交集基因进行KEGG富集分析,通过分析得到134条信号通路,其中与UC有关的通路主要为IL-17信号通路(IL-17 signaling pathway)、TNF信号通路(TNF signaling pathway)、Toll样受体信号通路(Toll-like receptor signaling pathway)、炎症性肠病(Inflammatory bowel disease,IBD))、Th17细胞分化等(Th17 cell differentiation)和一些肿瘤癌症相关通路,选取P值最小的前20条KEGG条目作图(图6)。得到的134条信号通路中核心交集基因所占的数目可能说明基因在各通路发挥作用的程度,其中IL-6、TNF、TP53、AKT1、RELA、MAPK1、JUN、EGFR、EGF、核因子κB 抑制因子α(NFκBIA)、丝裂原激活蛋白激酶14(recombinant mitogen activated protein Kinase-14,MAPK14)、B细胞κ轻肽基因增强子抑制因子(inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells,IKBKB)在超过40条通路中出现,推测在PD治疗UC中可能发挥重要作用。

P值越小,富集越明显,气泡大小表示通路中基因数量

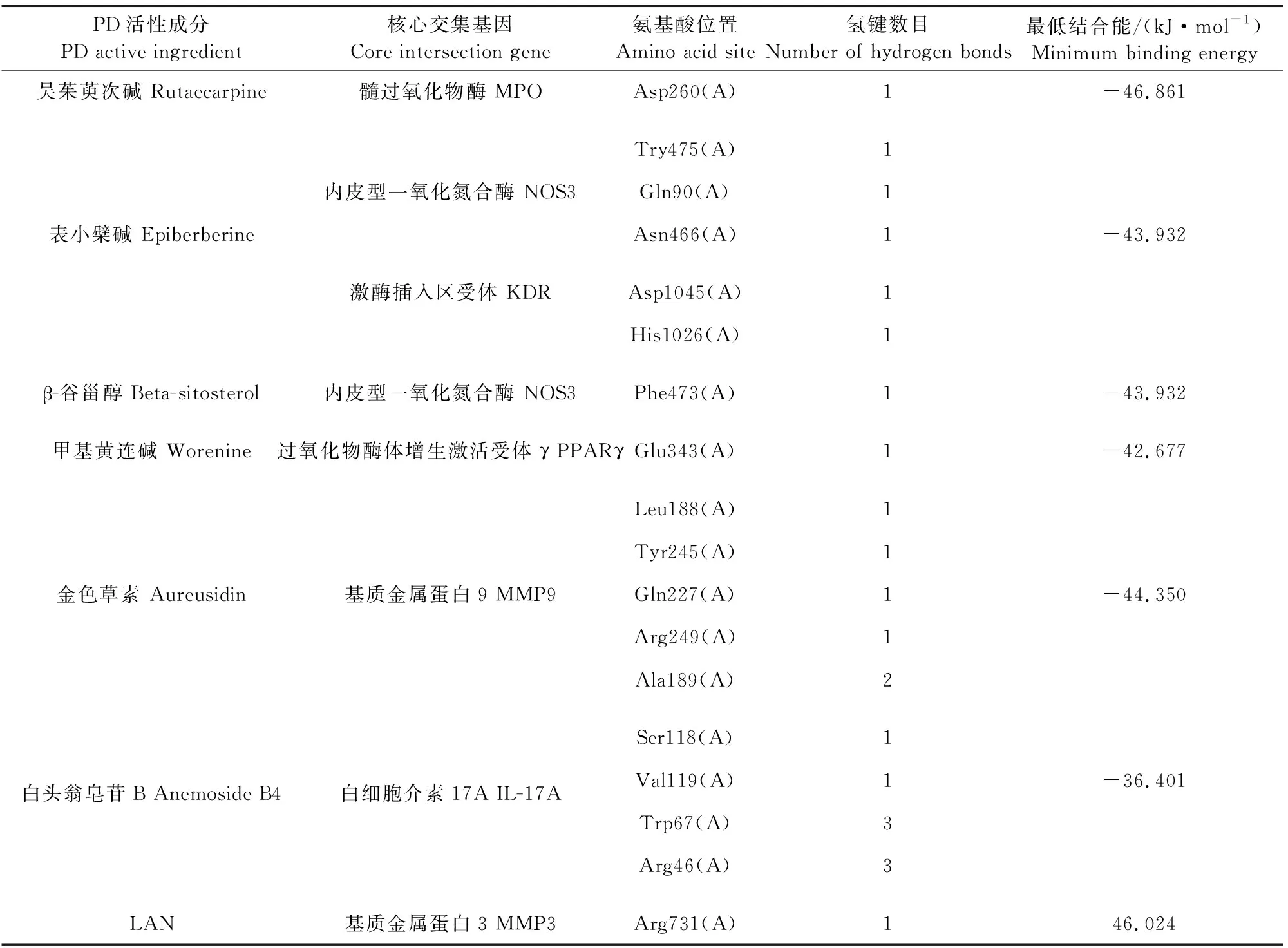

2.6 分子对接验证结果

对PD治疗UC的作用靶点和PD的活性成分进行分子对接。结果显示结合自由能最小值为-12.552 kJ/mol,最大值为-49.789 kJ/mol。根据分子对接值小于-37.656 kJ/mol,结合PD的活性成分的数目大于10选取核心交集基因9个,分别是细胞周期蛋白依赖性激酶1(cyclin-dependent kinases1,CDK1)、EGFR、激酶插入区受体(kinase-insert domain-containing receptor,KDR)、MAPK1、基质金属蛋白酶3(matrix metallopeptidase 3,MMP3)、基质金属蛋白酶9(matrix metallopeptidase9,MMP9)、髓过氧化物酶(myeloperoxidase,MPO)、内皮型一氧化氮合酶(recombinant Nitric Oxide Synthase3,NOS3)和过氧化物酶体增生激活受体γ(peroxisome proliferator activated receptor γ,PPARγ),这些基因与PD的活性成分有强烈的结合活性(表3),对其中可能起到PD治疗UC作用的分子对接结果绘图(图7),从左至右,从上到下分别是MPO与rutaecarpine、PPARG与Worenine、N0S3与beta-sitosterol、epiberberin、MMP3与LAN、MMP9与Aureusidin、IL17A与Anemoside B4、KDR与epiberberine的分子对接图。

3 讨论

基于白头翁汤活性成分-靶点网络分析发现,degree值靠前成分主要有槲皮素、异鼠李素、β-谷甾醇、豆甾醇、小檗碱、巴马汀等。研究表明槲皮素是属于黄酮类化合物,其可以抑制NF-κB通路的激活等来发挥镇痛和抗炎作用[14]并能够改善腹泻状态[15]。异鼠李素是槲皮素的直接衍生物,可以上调人孕烷X受体(PXR)基因的表达,而PXR是消除炎症性肠炎中炎症反应的重要靶点,其可以抑制MPO的活性、阻碍促炎介质(肿瘤坏死因子-α,TNF-α)、白细胞介素-6(IL-6)、环氧合酶2(cyclooxygenase2,COX2)、诱导型一氧化氮合酶(inducible nitric oxide synthase,iNOS)等的释放,作用于NF-κB信号通路来达到抗炎、治疗炎症性肠炎的作用[16],分子对接的结果MPO和PD活性成分吴茱萸次碱,iNOS和表小檗碱、β-谷甾醇有强烈结合活性。β-谷甾醇、豆甾醇为甾醇类物质,β-谷甾醇可以提高IL-10的抗炎活性,降低趋化因子和促炎因子活性,抑制NF-κB迁移,通过减少NO的合成,抑制IL-6活性,减少TNF-α等炎性因子的分泌发挥抗炎作用。豆甾醇具有抗炎作用,可以降低炎症因子IL-1、IL-6、单核细胞趋化蛋白-1(monocyte chemotactic protein1,MCP-1)以及COX2的mRNA表达[17]。白头翁皂苷B4属于皂苷类可以通过减少炎症因子释放起到抗炎作用[18]。小檗碱和巴马汀属于生物碱类,小檗碱可改善DSS诱发的UC小鼠结肠损伤[19],巴马汀可通过抑制NLRP3炎症小体的激活而起到治疗UC的作用[20]。综上所述,PD活性成分大多调节细胞因子的分泌和活性,通过NF-κB等信号通路发挥抗炎作用,改善腹泻症状以达到治疗UC的效果。

表3 分子对接部分结果

A.分子对接2D图,B.分子对接3D图

通过分子对接发现MPO、NOS3、PPARG、IL-17A、MMP3、MMP9参与多条通路且同PD活性成分有强烈的结合活性,MPO活性标志着中性粒细胞的功能和激活,对炎症反应的发生和调节等发挥作用。肠黏膜MPO表达与UC病情严重程度呈正相关,是肠道炎症的监测指标[21]、诊断和治疗的关键靶点[22]。NOS能够产生NO,而在UC中可观察到组织中NO生成增加,NO主要调节Thl/Th2细胞间的平衡来调节炎症反应,同时NO产生细胞毒性效应、诱导促炎细胞因子(TNF-α和IL-1)发挥功能,其促炎或抗炎能力随着NO浓度的改变而变[23]。PPARG基因是过氧化物酶体增生激活受体γ编码基因,可抑制炎症反应,研究发现UC的发病演变与PPARγ的表达受抑密切相关,上调表达PPARγ是UC治疗的新靶向[24]。IL-17A召集巨噬细胞和中性粒细胞到达炎症部位,并通过MAPKs激酶途径,核转录因子C/EBPs和核因子κB等途径促进T淋巴细胞和中性粒细胞的分化、增殖、成熟、活化,介导炎症反应,破坏皮肤等屏障[25]。研究显示MMP3,MMP9在UC中均有明显增高,且MMP3水平与炎变组织MPO活性呈正相关,由此发现PD醇提物可能通过改变MMP3的mRNA的表达等方式改善炎症来治疗大鼠结肠炎[26]。MMP9可使促炎因子过表达而诱导炎症,研究表明在结直肠腺瘤和炎症性肠病中MMP9过表达,影响肠黏膜通透性[20],同时在结直肠腺癌中KDR的表达率显著高于结直肠腺瘤,说明KDR会促进了肿瘤生长[27],推测UC转为结直肠癌(colorectal cancer,CRC)时PD仍可用于治疗。综上所述,PD活性成分结合MPO、MMP3、MMP9等一系列酶,通过改善肠黏膜通透性,抑制炎症来发挥作用治疗UC。

通过GO分析发现,PD治疗UC涉及到的过程主要是细胞因子的活性和细胞因子受体结合,生长因子的活性和生长因子受体结合,磷酸酶和蛋白磷酸酶结合,泛素蛋白连接酶结合等其他过程,同PD活性成分-靶点网络分析和分子对接结果相一致,表明PD通过调节细胞因子的分泌和活性以及一系列酶来治疗UC。通过KEGG分析发现,基因富集较多的通路是IL-17、TNF、Toll样受体信号通路等其他通路,以及炎症性肠病、Th17细胞分化。由Th17、IL-23及IL-17参与的炎症通路也被称为“IL-23/Th17/IL-17/IL-6轴”,研究表明此轴是炎症性肠病发生的信号通路[28]。作用于此轴的IL-17免疫通路调控异常可导致UC的发生,而Th17细胞参与炎症性肠病的免疫反应,Th17保护肠道免疫屏障,分泌细胞因子IL-17、TNF-α等来维持肠道免疫稳态,影响炎症发展,同时能够诱导其他免疫细胞分泌炎症因子、趋化因子和能够降解组织的基质金属蛋白酶,激活NF-κB和MAPK等炎症信号通路,诱发炎症级联反应,导致肠黏膜损伤发生[29]。IL-17家族包括6个成员的配体(IL-17A~IL-17F)IL-17A和IL-17F结合后形成复合物激活IKK复合物进而激活NF-κB和MAPK通路[28],激活的核转录因子C/EBP、NF-κB可上调趋化因子和细胞因子的表达,包括iNOS、IL-6、TNF-α、CXC趋化因子等,从而诱导免疫细胞募集、炎症反应和组织损伤[30]。TNF信号通路参与全身炎症反应,NF-κB信号通路是TNF-α的三条信号通路之一[31],而TNF刺激NF-κB后抑制因子IKB被降解[32],激活后NF-κB的主要细胞效应是促进炎症相关蛋白的表达和拮抗细胞调亡[33]。Toll样受体信号通路中IKK复合体激活NF-κB使得RELA发挥作用,KEGG富集结果发现IKBKB、RELA参与PD治疗UC的多条通路。另外各通路中包含基因数目发现TP53在PD治疗UC的众多通路中均有参与,TP53可能作为炎症性肠病相关大肠癌和发育异常筛查的生物标志物和治疗靶点[34],TP53突变可导致炎症和先天免疫途径的显著激活[35],有助于炎症性肠病进展为结肠炎相关的癌[36]。KEGG富集分析发现“IL-23/Th17/IL-17/IL-6轴”、NF-κB和MAPK等炎症信号通路可能是PD治疗UC的核心途径。

综上所述,本研究通过网络药理学发现UC与白头翁汤的成分槲皮素、β-谷甾醇和生物碱类等有强烈结合活性,通过MPO、iNOS等酶作用“IL-23/Th17/IL-17/IL-6轴”、NF-κB、MAPK等炎症信号通路影响肠黏膜通透性,维持肠道免疫,诱发炎症级联反应治疗UC。利用分子对接方法初步验证了白头翁汤化合物成分与其治疗UC潜在关键靶点发生相互作用的物质基础,为白头翁汤治疗UC进一步研究提供了科学依据。