离子色谱在元器件腐蚀失效分析中的应用研究*

2022-06-02石延辉蔡金宝甘卿忠何胜宗

石延辉 ,蔡金宝 ,甘卿忠 ,何胜宗* ,牛 峥

(1.中国南方电网有限责任公司超高压输电公司广州局,广东 广州 510663;2.工业和信息化部电子第五研究所,广东 广州 510610)

户外使用的电力、通信、军用电子产品外部环境复杂,污染导致的腐蚀失效是电子元器件常见的失效方式之一[1-4]。引起电子元器件污染、腐蚀的源头和过程较为复杂,包括元器件自身的制造工艺残留物,生产组装过程中的工艺残留物、人体污染,应用环境中的大气污染[3-4]、海水[5,7-8]、灰尘、微生物污染[6],以及产品自身材料的非正常释放。

在工程应用中,污染、腐蚀失效通常是指产品在生产、组装、使用过程中,工艺残留物、外来异物污染导致产品的结构、质量发生变化,或因为污染物携带可导电离子,引入附加导电通道,导致元器件的金属材料发生腐蚀、迁移,从而影响元器件的性能、功能[9-10]。例如:铜线键合点Cl-腐蚀导致键合界面拉脱造成开路失效[11];晶体振荡器内部石英晶片外来有机异物引起频率偏移甚至停振;PCB 表面残留的Na+、K+可导电离子引起漏电、电化学迁移失效[10]等。电子元器件污染、腐蚀失效通常具有微量化、难以定位来源的特点,给失效分析以及预防控制工作造成极大的困难。因此,如何检验、识别、定位失效电子元器件的污染源,成为元器件腐蚀失效分析中的关键。

在电子产品失效分析领域,传统腐蚀失效分析手段主要包括形貌特征分析、绝缘阻抗测试、微区X 射线能谱分析(Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy,EDS)以及红外光谱分析[12]。EDS 是利用各种元素具有独特的X 射线特征波长,对高分子、陶瓷、矿物、金属材料的表面微区成分进行定性和半定量分析。然而,EDS 元素成分检测精度相对较低,对有机腐蚀、离子腐蚀的辨别能力有限。作为一种传统的液相色谱检测、分析手段,离子色谱操作简便、快速,灵敏度高、选择性好[13],能够同时测定多种组分,目前主要用在石化、冶金、环保、医药、卫生防疫、半导体制造业等领域[14],但在电子元器件失效分析中的应用并不多见[15]。

本文主要研究离子色谱在元器件腐蚀失效分析中的应用。通过几种不同类别电子产品失效案例,研究离子色谱检测在板面残留、工艺辅料、产品包封料、环境异物中污染腐蚀源的检验和分析方法,并利用传统的形貌观察、绝缘阻抗测试、EDS 成分分析、环境试验等方式对结果进行有效性验证。同时,明确离子色谱检验方法在电子元器件腐蚀失效分析中的应用场景、取样方法和结果分析方法。

1 典型污染腐蚀源

电子元器件污染具有随机性和批次特征,通常是在制造、组装过程中因工艺残留、交叉污染导致的,主要有四种类型:

(1)工艺残留:通常是生产工艺中使用了化学品,因清洗处理不干净而残留在产品上,包括残留和工序交叉污染;

(2)外来物污染:工艺过程中对外来物控制不到位引起的污染,如尘埃及其他颗粒;

(3)人体污染:作业过程人体接触引入人体特有的污染,如汗水、飞沫、皮屑等;

(4)环境污染:环境中有害气体、液体的侵蚀,微生物污染,如SO2、H2S、HCl 气体、酸雨、盐雾以及微生物粪便、尸体等。如果污染源携带了腐蚀性离子,通常可能进一步发展为腐蚀。

元器件腐蚀主要有三种类型:

(1)有害元素(或离子)接触元器件的金属部分,直接腐蚀,如氧气直接腐蚀;

(2)有水共同作用的腐蚀:腐蚀性元素在水的作用下对元器件的金属进行的腐蚀,如Cl-对金属的腐蚀,首先是Cl-与金属作用形成氯化物,氯化物水解后Cl-又可以参与新的腐蚀过程,持续不断;

(3)电化学腐蚀:金属电极在电场、水、离子(可电离)的条件下,阳极金属被逐步腐蚀。包括化学原电池腐蚀和外电场作用的腐蚀。

在工程失效分析案例中,电子元器件污染、腐蚀失效具有普遍性和随机性,随着电子元器件集成化、小型化,工艺复杂化,微量的污染或者吸附都能够对元器件的性能产生影响[15],通常在初期难以被识别和检验出来,而是随元器件使用一段时间后才逐渐表现出来。这给产品失效分析特别是外场失效分析工作带来极大困难。

2 失效案例

2.1 分析样品

电子元器件污染腐蚀失效出现部位较为广泛,主要包括元器件内部结构、不同材料界面、产品表面以及外部环境导致的污染;另一方面,污染腐蚀来源也具有复杂性,为了所研究的污染腐蚀失效问题具有代表性,选取以下四个典型失效案例作为分析对象,来研究离子色谱检测的具体应用过程。

(1)案例A:塑封集成电路腐蚀。某型号塑封集成电路在可靠性环境试验、应用过程中,出现一定比例因内部芯片金属化铝条腐蚀导致的失效,腐蚀性元素为氯。被腐蚀的金属化铝条位于芯片玻璃钝化层下方,部位微小;另一方面,塑封器件属于非密封器件,外部水汽、气体可以渗透至芯片表面,腐蚀发生在金属化铝条上,腐蚀源可能与芯片流片、封装工艺有关系。因此,分析难点在于明确腐蚀源头及腐蚀机理。

(2)案例B:贴片电阻迁移。某型号贴片厚膜电阻在市场使用一段时间后,出现焊料迁移失效的比例较高。因失效电阻位于三防漆下方,三防漆、电阻包封层等都可以起到保护作用,但仍出现焊料迁移,需要查找导致迁移的离子,并查找来源。分析难点在于辨别离子的种类及其来源。

(3)案例C:功率模块烧毁。某电机驱动板使用一段时间后出现炸机失效,内部芯片烧毁形貌,初步EDS 分析烧毁部位及板面存在Cl、Na 等异常元素成分。因驱动板元器件及相关材料较多,组装过程中涉及到人员装配过程,使用过程中也可能由外部环境引入污染,因此查找异常元素来源相对困难。

(4)案例D:电控板腐蚀。电控板为厨房电器控制板,失效样品电控表面出现液渍残留、铜箔发暗、电阻发黑等明显污染腐蚀的形貌特征,导致电控失效。分析难点在于明确液渍与铜箔变色的关系,并查找污染、腐蚀物的来源。

2.2 实验方法

为了呈现污染、腐蚀的形貌特征,表征相应的失效模式(即电性能失效表现),查找引起污染、腐蚀的源头,利用以下几种方法对腐蚀失效案例开展分析,同时进行综合对比。

(1)形貌特征观察。通常的污染腐蚀失效案例中,都会呈现出不同程度的污染、腐蚀的形貌特征,因此可以利用光学立体或金相显微镜、扫描电子显微镜对腐蚀部位进行宏观、微观形貌特征观察,以此初步判断腐蚀部位、腐蚀产物等特征;

(2)电性能测试。通常包括:阻值测试、漏电流测试、绝缘电阻测试。通过被污染、腐蚀的元器件的关键数据,以辨别污染、腐蚀的程度;

(3)EDS 成分分析。利用微区元素分析成分可以定性、半定量地对腐蚀产物、可疑异物进行元素分析。为进一步开展红外光谱、离子色谱分析提供依据。

(4)红外光谱分析。利用物质的红外吸收光谱差异,对物质的分子进行分析和鉴定,通常被应用于有机物的鉴别上。在电子产品领域,通常被用于三防漆、助焊剂、灌封胶等工艺材料的分析和鉴别。

(5)离子色谱分析(Ion Chromatography,IC)。利用离子交换原理,连续对共存的多种阴离子或阳离子进行分离、定性和定量的方法。在失效分析领域,主要是对腐蚀部位以及可疑材料进行阴、阳离子检测,以识别可导电性的离子种类及相对浓度。可以检测物体表面、颗粒物或粉末、液体的离子。在本研究中,对表面污染腐蚀采用有机溶剂萃取法制取检测试剂;对于固体材料则先进行研磨粉碎后,再利用有机溶剂进行溶解、浸泡萃取检测试剂。

3 结果与讨论

3.1 分析结果

污染、腐蚀案例的失效分析过程通常是利用上述方法,逐一对可疑的污染源进行鉴别、分析,从而找出引起产品失效的机理过程和根本原因。对前述四个典型案例的分析结果如表1 所示。

表1 失效分析结果汇总

3.2 分析案例讨论

3.2.1 塑封器件注塑材料检测

案例A 呈现的是集成电路内部金属化腐蚀,因塑封料和玻璃钝化层的隔离保护作用,金属化铝条发生腐蚀需要腐蚀源、水汽(钝化层保护失效)、电场(加速失效过程)综合作用[16-17]。因SEM 检测到玻璃钝化层已经破裂,塑料中的水汽可以入侵,因此查找腐蚀源成为分析的关键。与腐蚀源相接触的材料和工序包括:芯片流片、封装工序以及塑封材料等。元素EDS 能谱分析能够检测到极低含量的异常Cl 元素(1.26% wt),再通过将失效批次(F1、F2、F3)和参考批次(R1、R1)集成电路的塑封料进行捣碎、粉末化,将粉碎后的塑封料置入有机溶剂中进行阴、阳离子萃取,在相同的溶质溶剂条件下进行离子浓度含量检测,结果如表2 所示。根据离子浓度检测结果,观察到问题批次的Cl-离子浓度明显高于参考批次。

表2 不同批次塑封料阴阳离子检测结果

图1 案例A 腐蚀形貌及EDS 图谱

3.2.2 板面残留物质检测

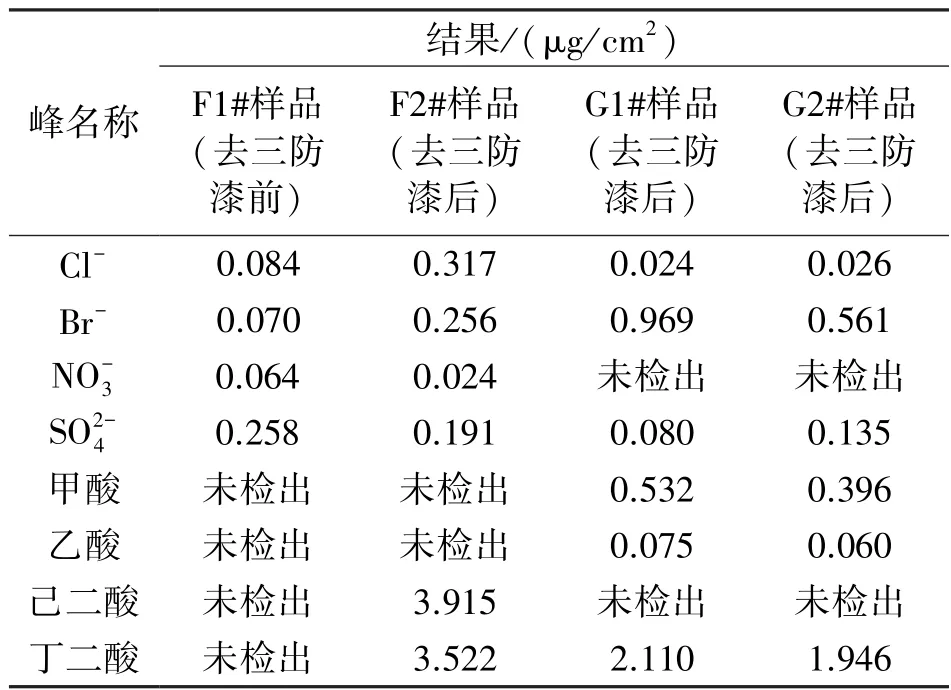

案例B 呈现的是贴片厚膜电阻迁移失效案例。位于三防漆下方的电阻被腐蚀迁移,其可疑污染源包括三防漆、板面残留、电阻包封层以及外部环境污染。本例是首先通过对变色区域进行红外光谱分析,发现变色区域的红外光谱吸收峰峰位与有机酸盐的红外光谱吸收峰峰位一致,说明变色区域存在有机酸盐。同时,电镜观察结果表明铜箔变色是由于表面发生腐蚀,而能谱分析和红外光谱分析结果显示导致铜箔腐蚀的物质有可能是有机酸、Cl-和Br-等。因此,为了确定失效样品板面是否存在离子和有机酸,对失效模块F1#板面进行离子色谱分析,发现板面只含有少量的Cl-、Br-等离子;采用机械方法将F2#样品局部的三防漆去除,暴露出焊点及绿油后再对该位置进行离子色谱分析,发现该位置含有较高的己二酸、丁二酸两种有机酸,以及Cl-、Br-等离子。为了检测全新模块是否也存在离子和有机酸,对全新样品G1#和G2#,采用机械方法将其相同位置焊点区域的三防漆去除,并对该区域进行离子色谱分析,结果显示全新样品三防漆下也存在有机酸、Cl-和Br-等。各样品的离子色谱分析结果见表3。

表3 样品离子色谱分析结果

因此,上述离子色谱检测结果表明,模块板面去除三防漆后发现较高含量的有机酸及Cl-、Br-离子,同时全新模块板面也存在较高含量的这些物质,说明这些物质是在三防漆涂覆前引入的,并非后期产品使用环境中引入。有机酸、Cl-和Br-一般作为活性物质而添加于助焊剂中,因此可以推断样品板面残留的有机酸、Cl-和Br-离子来源于助焊剂。

3.2.3 固体材料掺杂及外来污染物检测

案例C 展示的是结构件对电子元器件可靠性的影响。该案例中,除了功率模块烧毁之外,也出现了板面烧毁、腐蚀,电测板面铜箔的绝缘阻抗,存在明显下降的现象,通过EDS 元素成分检测到异常的Na 元素,但受限于可对比的材料红外光谱特征的缺失,未能通过红外光谱法识别到可疑污染源。通过对电控板上的塑料结构件进行研磨、萃取,制取待检测溶液,最终检测到异常的Na+离子。本案例仍然是在EDS 能谱分析结果的基础上,通过离子色谱检验识别到污染源的来源。典型形貌见图3。

图2 案例B 腐蚀形貌及EDS 图谱

图3 案例C 腐蚀、烧毁典型形貌

案例D 展示的电控板在受到微生物尿液污染后失效的案例,同样地,在EDS 能谱的基础上,借助于离子色谱最终确定板面残留的Na+、Cl-、K+、离子来源于昆虫类微生物尿液成分。

4 方法有效性分析与讨论

对于污染、腐蚀分析案例,形貌特征观察通常较为直观,通过肉眼或者光学显微镜、扫描电子显微镜能够识别到部分典型形貌特征,但是,在一些污染、腐蚀案例中,不一定能够完全通过形貌特征观察到(案例D)。类似形貌特征观察,电性能测试也只是作为一种确认污染、腐蚀失效模式的辅助手段。

EDS 成分分析在已知分析对象组成成分时,可以快速排查有无引起污染和腐蚀的可疑元素成分,为确认该失效模式提供直接依据。但是,EDS 成分分析只能识别元素,不能够识别导电性离子,且检测精度相对较低(质量分数0.5% wt),在一些微量离子污染、腐蚀的案例中,检验效果有限。

红外光谱分析作为一种快速的检验手段,能够在已知物质红外光谱特征的场合,通过对比得出结果,因此在电子制造领域,特别是电子辅料等有机物引起的污染、腐蚀案例中,效果不错。但是,对于未知物质的引起的污染和腐蚀,则存在识别不足。

离子色谱分析是一种高灵敏度的微量离子检测手段[18],在上述分析案例中,不论是固体类的塑封材料、支架,还是液体残留(助焊剂、微生物尿液等),离子色谱检验都表现出极高的灵敏度和识别率。与红外光谱分析法相比,离子色谱不需要获知待分析材料的红外光谱成分,可以直接从引起污染和腐蚀的离子着手,因此应用更加广泛。

在元器件腐蚀失效分析领域,因为离子色谱检测精度高,可以用较稀的样品溶液进行检测,因此通常对未知的被测对象,建议先按一定比例稀释后进行分析[18],再根据所得结果选择适当的稀释倍数,这样可以减少超柱容量和强保留组分对超柱的污染,增加分离度,可减轻基体离子的干扰,也能够过滤去除颗粒物。

5 结论

离子色谱是一种分析电子元器件污染、腐蚀失效的有效技术手段。在因元器件自身材料、板面工艺残留以及外部环境污染引入的离子导致污染、腐蚀的应用场合,对于准确查找污染源具有重要作用。另一方面,离子色谱检测对离子的载体没有特别具体要求,对表面残留、液体物质可以通过萃取、稀释进行取样;对固体或者颗粒物则可以通过粉粹、浸泡后进行取样。

随着关键元器件国产化步伐不断推进,元器件应用过程中污染腐蚀失效频发。本研究对于离子色谱分析在元器件污染腐蚀失效分析应用中起到示范作用,也借此呼吁企业与行业协会对电子材料内部可腐蚀离子加强管控,并建立行业标准。