北京大兴国际机场高速大兴段绿色通道景观设计思考

2022-06-02王艺淳

王艺淳,姜 悦,李 煜

(北京北林地景园林规划设计院有限责任公司,北京 100083)

1 建设背景与意义

2019年,被外界美誉为“凤凰展翅”的北京大兴国际机场建成通航,通往这座新机场的北京大兴国际机场高速公路(以下简称“大兴机场高速”)也迎来全面竣工通车,这标志着中国向全世界打开了一扇崭新的大门。早在2017年10月,大兴机场高速(大兴段)绿色通道的景观规划工作便悄然展开,从无数次现场勘察到高速沿线繁复的土地使用情况统计,从多轮方案评审到解决各种施工现场问题,这条“新国门第一路”的绿色通道景观终于在2019年国庆节正式展现在世人面前。

大兴机场高速绿色通道(以下简称“绿色通道”)完善了京津冀协同发展示范区的绿色空间格局和生态格局[1],是《北京城市总体规划(2016-2035年)》市域绿色空间结构“一屏、三环、五河、九楔”中“九楔”的重要组成部分[2],也是新机场周边“五纵两横”7条重要交通联络线绿廊的关键主体。围绕“穿过森林去机场”的美好愿景,绿色通道的设计期望展现首都新风貌,为进出京旅客营造美好的景观画面。

2 场地区位与条件

绿色通道北起南五环路,南至永兴河北路,跨越了大兴区界内包括西红门镇、新河矫治所、黄村镇、魏善庄镇、庞各庄镇、礼贤镇在内的5镇1所,全长约27 km,永兴河北路再往南约2 km,即到达北京大兴国际机场。该工程绿化总面积8172.52亩,包括以道路两侧外扩200 m为边界的6472.09亩,及京雄城际、轨道交通新机场线和大兴国际机场高速三条交通干线并行所夹持的1700.43亩;其中除463.41亩为改造地块外,其余均为新增。

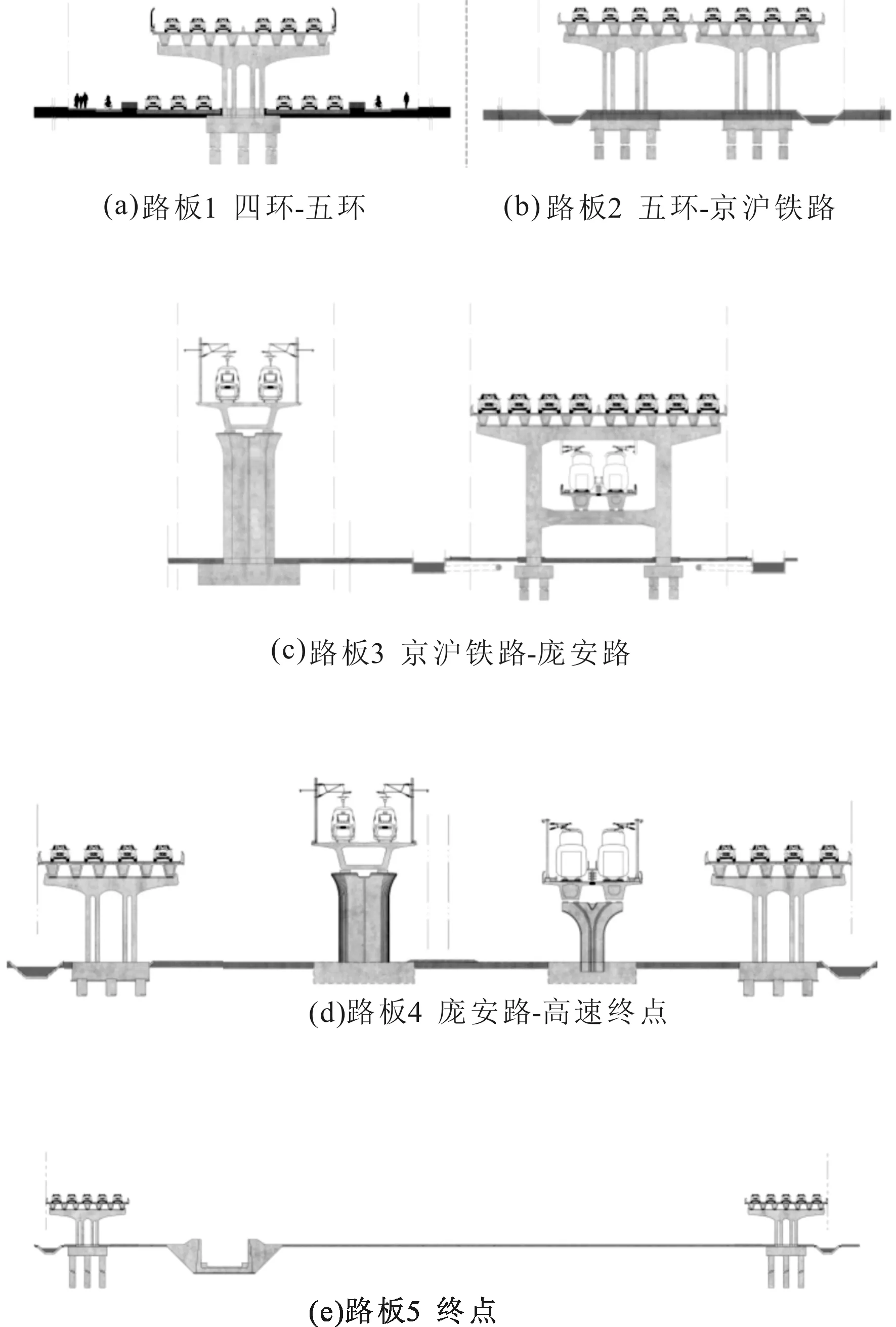

大兴机场高速大兴段全线路面较高,变化幅度在11.0~21.9 m之间,且经历了5次主要的路板结构变化,并行的京雄城际铁路路面最高达23.0 m,轨道交通新机场线还与大兴机场高速存在着由上下同行到左右并行的位置关系过渡,全线总体路板结构复杂多变(图1)。

图1 大兴机场高速5个主要路板结构示意(李航绘制)

初始场地主要包括拆除腾退地、农田林网地和部分原有造林地,其中西红门镇和黄村镇区域内的场地还存在大量无处安置的建筑渣土,此外针对原有林情况,主要还存在以下3方面的问题:①绿色空间规模不足。全线范围内的原有林地占比仅为38.8%; ②生态斑块连续性差。场地的原有林斑分散破碎,无法形成连贯通廊,严重影响景观整体性和小动物迁徙; ③林地景观质量欠佳。全线范围内的原有林地苗木规格普遍偏小,且种植形式和苗木品种较为单一。

绿色通道的建设将场地中新增林和原有林进行了缝补连接,逐步实现了整条通道“林不断线”的目标。

3 设计思路与理念

绿色通道的总体设计理念为“林田交响,幻彩森林;绿荫轴带,印象国门”,彰显简洁大气、自然协调的近自然森林生态带景观,通过城市高速森林与现状农田林网的景观界面穿插咬合,形成林田相间、绿海田园的大地风貌,搭配四季各具代表色彩的植物,使车行视角的景观色彩不断变化,同时形成随着四季更迭呈现四时景异的幻彩森林景象;三条交通干线夹持的绿带,向南直通机场,最南端的开敞绿地为全线核心,也是国门形象的集中体现,烘托大国首都、海纳百川的印象国门景观,最终实现“森林环抱的机场”和“穿过森林去机场”的美好愿景。

4 设计内容与特色

4.1 总体风貌

绿色通道构建的总体风貌主要由山、水、林、田4个方面组成。

(1) 山,即地形地势。由于大兴机场高速全线路板较高且结构层次丰富多变,从景观营造角度出发,需要根据不同高度的视角,设计地形与植物空间结合,以得到更加理想的景观效果;同时,地形的建立也为消纳场地原有的废弃建筑渣土提供了途径。

(2) 水,即河网水系。规划范围内共有4条现状河流及一条规划河道从中穿过,通过设计留白与空间对比,突出5条水系透景线,丰富景观的节奏与韵律。

(3) 林,即城市森林。绿色通道重点打造的即为城市森林景观,要实现“穿过森林去机场”的画面,种植设计是重中之重,在呈现“林田交响,幻彩森林”的理念特色基础上,将原有林进行缝补连接,形成“林不断线”且丰富和谐的森林画卷。

(4) 田,即农田林网。红线范围外紧邻设计场地周边,存在着大量现状农田林网,无论从飞机鸟瞰视角,还是高速、高铁、人行等平行视角,均为高速绿廊总体景观风貌的组成部分,通过空间开合变化及借景手法,形成林田交织的美丽景象。

在“山、水、林、田”共同构成的景观形态和全线5个十字桥区的大透景线关系下,通过现状河流沟渠及植物开敞空间的营造,增设若干小透景线,使整个绿色通道每隔1~1.5 km便有一次明显的空间界面变化,行车视线在“夹持”与“开阔”的视觉感受之间有规律地过渡与切换,合理控制了通道空间的节奏与韵律,最终形成张弛有度、开合有致的高速森林景观风貌(图2)。

图2 绿色通道全线透景线关系示意(自绘)

4.2 设计特色

4.2.1 大国之廊

“新机场是首都的重大标志性工程,是国家发展一个新的动力源。”[3]绿色通道贯彻了党的“十九大”精神,打造彰显首都风范、时代风貌的绿色新国门[4],展现森林环抱、玉树迎门的国际形象,延续千年城市的绿色轴线,充分体现简约大气、庄重宏伟的首都风貌与大国气韵。

4.2.2 森林之廊

沿机场高速两侧形成200 m宽景观林带,呈现层次丰富、格调鲜明、开合有致、律动优美的森林廊道,满足《京津冀协同发展规划纲要》对京津冀低平原生态修复建设的上位要求,落实《北京新机场临空经济区规划(2016-2020)》中对新机场高速等7条交通要道两侧各建设50~200 m宽景观林带的上位规划[5],“让新机场在林海之中”[6],真正实现了“穿过森林去机场”的美好愿景。

4.2.3 四季之廊

绿色通道在植物选择上充分体现“三季有花、四季常绿”的景观特色[7],选取四季各具代表色彩的开花乔灌木和色叶品种进行分区搭配,实现四时景异、幻彩森林的景观效果,并结合北京气候特点,适当提高常绿乔木的占比,常绿乔木与落叶乔木的比例控制在4∶6左右,保障四季常青的景观效果。

4.2.4 立体之廊

充分结合道路线形及标高差异,因地制宜布局林带空间,综合考虑飞机、高速、高铁、城铁和地面等不同高度的观景效果,实现“俯视看规模,上层看林相,中层看群落,下层看细节”的视线分级关系,创造可以立体观赏的森林廊道景观。

对于绿色通道200 m的宽度,考虑重点突出、节约成本和生态可持续的原则,采用分层设计的策略,即将林带分为景观林和背景林两部分,景观林以营造优美的景观界面为主要目的,背景林则是保障了生态廊道的基本生态功能;机场高速全线路板结构和高度的不断变化,决定了景观林的宽度为50~200 m的一个变化区间,竖向设计的区域也会根据高速视角不同的最佳观赏距离而有的放矢的分布。

4.2.5 生长之廊

绿色通道的构建,将新增林与原有林进行“无痕缝合”,实现大兴机场高速周边不同时期林地斑块的自然咬合、树种的相互呼应和林相的统一协调,使绿色通道全线在“新旧融合”的基底上,充分展现森林群落有机生长的自然态势,打造近自然森林。

4.3 景观格局

绿色通道总体布局为“一廊、一区、三段、五点”,“一廊”即大兴机场高速绿廊,“一区”即绿廊南端临近机场的门户区,“三段”即绿廊的3个景观段落,“五点”即绿廊沿线5处重要的桥区景观节点。

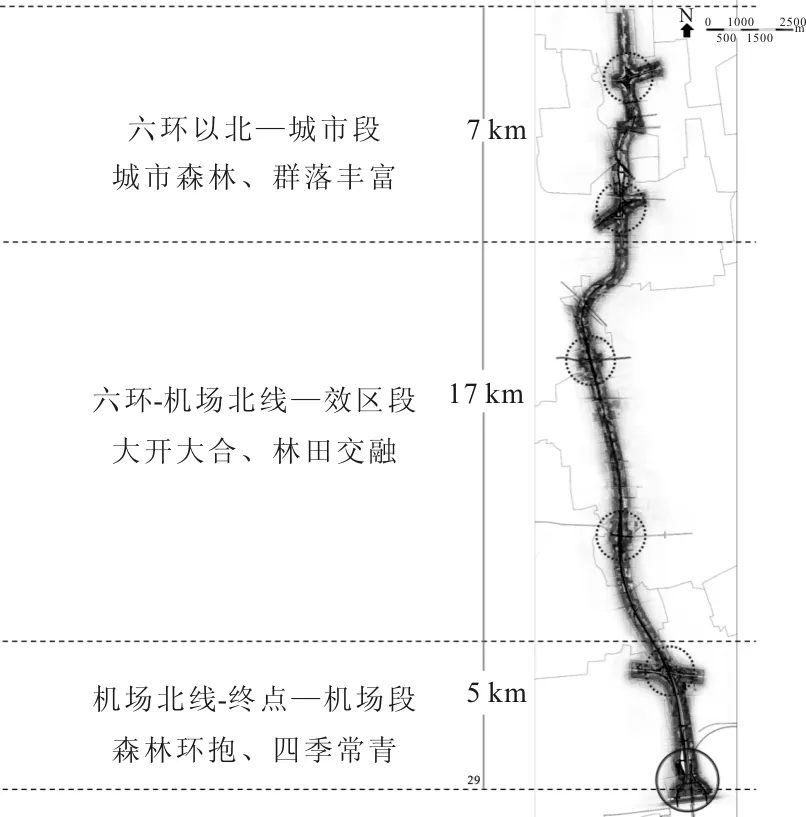

绿廊整体上呈现出一种统一的森林环抱、四季常青的旷远景象,北连京城核心区,南连首都新国门,体现“一廊贯古今”的历史寓意;南端门户区为全线核心,重点打造大国首都、印象国门的恢弘气势,构建“一区凝气韵”的核心氛围;根据城市肌理的变化,结合全线景观氛围的统筹打造,将绿廊全线划分为3大景观段落,由北往南依次为:城市段、郊区段和机场段,展现“三段绘特色”的段落节奏;5个重要桥区节点通过特色植物搭配与微地形结合,烘托高速绿廊上的5个景观小高潮,突显“五点聚明珠”的视觉亮点,最终形成“一廊贯通,一区引领,三段变奏,五点联动”的总体景观格局(图3)。

图3 绿色通道总平面图及景观格局示意(自绘)

4.4 分区方案

4.4.1 一廊三段

规划设计充分整合现状林地、农田、拆迁腾退地等要素,强化生态绿色廊道功能。具体设计上结合路板结构与标高的差异,形成层次丰富、各具特色的植物景观。

(1) 城市段。机场高速路面高度逐渐升高至12 m,局部存在较低的匝道和辅路,且距离城区较近,近距离观赏需求较高,设计微地形巧妙消纳无处安置的建筑渣土,并结合四季色彩靓丽的乔灌草复层种植,营造城市森林、群落丰富的纷繁景象。

(2) 郊区段。为全线最复杂的路板结构,京雄城际铁路在此汇入,呈现高速路、城铁、地面路立体并行状态,机场高速也升至全线最高,达21.9 m。设计充分考虑多视角的观景需求,通过透景线的预留将周边逐渐增多的农田景观借入绿廊之中,设计较大尺度的舒缓地形,帮助消纳大量建筑渣土的同时,适当垫高景观界面,形成大开大合、林田交融的辽阔景象(图4)。

图4 绿色通道郊区段鸟瞰效果

(3) 机场段。呈现高速(分东西两道)、高铁和城铁四线并行的路板结构,机场高速路面高度逐渐降回11.9 m。考虑该段落距离机场北线十字桥区和机场前收费站较近,车速较低,且路板回落利于突出植物空间的围合性,通过局部设计近距离地形与植物结合,并适当提高常绿乔木占比,打造森林环抱、四季常青的恢弘景象。

4.4.2 一区门户

(1) 场地概况。航站楼北侧门户区位于大兴机场航站楼北部约2 km处,南接永兴河北路绿带,南北跨度约732 m,东西跨度北端最窄约162 m,南端最宽约950 m,近似漏斗状,总面积916.91亩。场地内存在大量周边建设项目产生的施工堆土。

(2) 景观特色。充分利用现状堆土构建地形骨架,巧妙消纳堆土的同时,与植物空间共同营造气势恢宏、连绵起伏的大地景观;以常绿松类为特色,搭配四季植物,与永兴河绿带协调统一,共同打造“青松迎客、四季永驻”的印象国门景观(图5)。

图5 绿色通道门户区鸟瞰效果

(3) 竖向设计。门户区竖向设计体现景观、排水、生态三大功能的融合。景观方面,通过地形塑造形成东、西两个制高点,西侧主峰高17 m,东侧次峰高13 m,确立地形基本格局;排水方面,通过地形梳理,形成植草沟、汇水区结合的雨水排放体系,实现场地雨水“零外排”,践行海绵城市理念;生态方面,丰富的地形及生态洼地为植物、小动物等提供丰富生境,进而有利于提升区域生物多样性。

(4) 种植规划。门户区以常绿松类为特色,结合地形形成若干松岛,搭配四季各具代表色彩的植物,并在汇水区种植耐水湿的观赏草类,展现三季有花、四季常绿,前景白草苍苍、远景彩林繁茂的大地森林景观。

门户区总体呈现辽阔壮美、大气磅礴的绿地景观形象,结合进出机场道路视角的不同,通过地形的高低错落、植物形态色彩的变化,营造“迎来送往”的景观画面;以99棵特型油松与远近地形结合,近景松岛,远景松山,做为门户区的最大亮点与视觉焦点,并设计局部照明展现植物夜景之美。

送客点以17 m高主峰为背景,山顶种植高大特型油松,中景搭配白皮松和普通油松,前景栽植北美海棠、流苏、四季丁香等春夏开花植物,为出京旅客留下美好记忆;迎客点直面彩叶山林,银杏、元宝枫、杂种鹅掌楸等秋色叶树种与常绿松类相互掩映,热情迎接各路宾朋。

4.4.3 五点桥区

大兴机场高速由北往南依次与五环路、六环路、魏永路、庞安路及机场北线交叉,形成5个桥区节点。由于桥区车速较缓,通过微地形与色彩鲜明的四季植物结合,打造全方位立体环绕景观,烘托全线景观氛围小高潮,并起到了交通提示与引导作用。

4.5 专项设计

4.5.1 植物配置

绿色通道全线新植苗木总计31万株。其中新植常绿乔木7.1万株,落叶乔木10.4万株,亚乔及灌木13.6万株,共种植乔灌木65种、地被16种,结合北京气候,适当增加常绿乔木比重,常绿落叶比控制在4∶6左右;种植特色始终围绕“三季有花,四季常绿”的核心特点选择四季植物,分段展现季相特征,并针对机场高速路面较高的情况,有侧重的选择高大乔木营造“穿过森林”的空间氛围;对于京雄城际铁路与机场高速并行段落的两侧绿带区域,严格遵守铁路工程绿化中限制种植高度的相关规定,以保障行车安全为基本前提[8]。

种植模式上突出“复层、异龄、混交”[9],打造近自然森林,并呈现全线带状混交、节点块状混交的种植结构,适当预留林窗及汇水洼地,形成自然优美的林冠线的同时,增强植物群落的稳定性,且为生物多样性的营造构建有利条件[10]。

4.5.2 海绵设计

该工程可蓄滞雨水总计93万m3。贯彻海绵城市设计理念,沿路布设植草沟,并于背景林中设置汇水区,形成排水闭环,满足5年一遇最大24 h降水141 mm的暴雨重现期,实现雨水零外排。

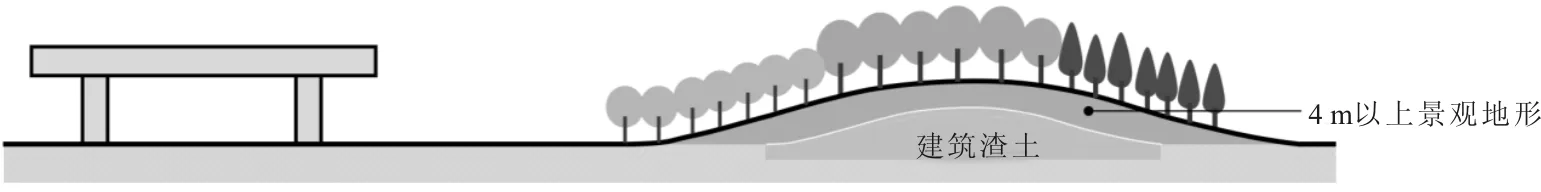

4.5.3 建筑渣土利用

该工程已消纳建筑渣土总计106万m3。主要应用方向有两个:一是利用拆迁腾退地中的建筑渣土堆筑地形,将建筑渣土掩盖于种植土下,消纳废弃渣土的同时,构建高度适宜的景观界面(图6);二是利用建筑渣土空隙大的特点,铺设于汇水区底部,形成透水层(图7)。通过不同的渣土利用方案,使困扰场地的建筑渣土变废为宝。

图6 景观地形消纳建筑渣土方式示意(自绘)

图7 汇水区消纳建筑渣土方式示意(自绘)

5 建成效果与总结

建成后的绿色通道实现了预期中简洁大气的大地森林景观效果,尤其门户区,通过特型油松与地形和景石的结合,充分还原了“青松守望,迎来送往”的中国传统文化意境;高速上行进,仿佛看到一幅流动着的中国山水画卷,给进出京旅客留下了美好而又深刻的印象(图8)。

图8 绿色通道门户区实景照片(自摄)

绿色通道景观得以较完美的呈现,与总体规划统筹、反复设计推敲、多方及时沟通与现场施工配合有着紧密的关系;建设过程中存在很多问题和难点,主要集中体现在施工进度掌控、交叉作业协调和各类突发情况应对等,这些问题难点的顺利解决,得益于建设方、设计方、施工方和其他各相关方的积极沟通与协调配合。

如由于客观原因导致的反季节种植问题,通过快速决策能否适应的树种,来最大程度提高种植成活率,避免对不适合反季节栽植的其他苗木带来不必要的损害,并利用异龄混交的种植模式,巧妙协调了夏植和秋后补植苗木的不同栽植时期的林相,建设方也组织了相关培训确保反季节种植工作的顺利开展。

又如交叉作业问题,给门户区景观的建设带来了一段长时间的影响和考验。由于门户区存在着与机场高速、机场高速地下综合管廊、轨道交通新机场线、永兴河北路及其绿带等多项建设工程的建设场地占用和建设周期重叠等客观情况,造成如施工临时占地延期、规划道路与门户区之间的交通障碍、道路封路与施工车辆进场的作业矛盾、地下设施出入口与门户区地形修筑产生的冲突等很多临时问题和突发状况,这些问题在设计之初是无法逐一预料到的,而积极高效的沟通协调在此则显得尤为重要,它是推动项目顺利有序进行的强力支撑。

综上,针对绿色通道这类具有国家层面建设意义的大型项目,最为宝贵的经验主要有三点:一是对建设进度的总体把控,尽力使进度计划与其他不利性客观因素达到理性平衡;二是要及时发现问题并积极主动沟通,尽量在问题发生前做好应对决策;三是需要“借力打力”,即运用好政府的统筹协调能力,因为此类项目涉及的参与方与交叉方一般较多,而建设方多为政府部门,只有充分利用好政府的统筹力量,才能针对多方矛盾问题找到最佳解决方案。