文体知识为核心的初中戏剧教学项目化重构

2022-05-30白松涛

摘 要

統编初中语文教材戏剧单元以“戏剧文体知识”为核心概念设置进阶任务,引导学生在语文学科实践中实现知识与素养的统合与内化,但戏剧单元的教学目前还存在着“四重四轻”的困境。聚焦大概念锚定学习任务群,采用项目化学习模式,对戏剧单元进行重构,可以有效整合资源、搭建学习支架、细化任务分工,帮助学生实现能力进阶,形成结构化认知,真正提升语文学科核心素养。

关 键 词 文体知识 戏剧 “活动·探究”单元 大概念 项目化学习

引用格式 白松涛.文体知识为核心的初中戏剧教学项目化重构[J].教学与管理,2022(28):41-45.

在统编版初中语文教材中设置“活动·探究”单元,是推进语文学科教学模式变革、落实与发展核心素养、提升学生语文能力的重要举措。杨葛莉指出,项目化学习与“活动·探究”单元之间具有诸多吻合点,引入项目化学习不仅可以破解一线教学中存在的任务割裂、阅读资源狭窄、单元整体设计不足的困境,还可以实现学习任务、教学资源与立德树人目标的有效整合[1]。从学科素养的角度看,项目化学习可以帮助学生实现核心知识、关键能力的迁移应用,正如夏雪梅所说:“学科项目化学习是从某一个学科切入,聚焦关键的学科知识和能力,用驱动性问题指向这些知识和能力,在解决问题的过程中进行学科与学科、学科与生活、学科与人际的联系与拓展,用项目成果呈现出对知识的创造性运用和深度理解。”[2]由此,本文以统编版语文教材九年级戏剧主题的“活动·探究”单元为例进行项目化重构,在分析戏剧单元内容架构与教学困境的基础上设计活动项目,以终为始细化教材学习任务,在能力进阶的目标链中落实语文学科核心素养。

一、戏剧单元的内容架构

戏剧育人的内涵、方式、路径等问题早有讨论,中国现代话剧的开拓者和教育家熊佛西早在20世纪30年代就通过戏剧大众化实验,分析了戏剧在与日常生活的互融共生过程中展现出的育人价值,并且称“到那时戏剧不但成为人人生活中不可缺少的精神粮食,同时更成了他们生活的一部分”[3]。统编教材中戏剧主题“活动·探究”单元的独特形式展现了戏剧育人的学科范本,而戏剧教学中文本阅读与实践指导之间弥合互补的特点,也向传统阅读教学模式发起了挑战。

作为统编教材创设的教学新形式,“活动·探究”单元突破了文本附加的单元模式,将阅读、写作、综合性学习融合起来,构建以活动为载体、以探究为导向、以任务为驱动、以情境为框架的多元立体育人模块,将语文学科素养、知识与能力融入其中。统编初中语文教材包括四个“活动·探究”单元,其中戏剧单元处于九年级下册,其独特的教材功能与教学价值可以在纵向对比中把握。

由表1可见,四个“活动·探究”单元的任务划分均具有明显的阶梯,教材的编写逻辑大致可以概括为“任务概览→阅读策略→经典文本→助读批示→活动策略→分工合作→成果展示→评价总结”。但是这一过程并非依循活动推进的逻辑,而是能力目标的逻辑;不是线性逻辑的排列推演,而是一个灵活的动态系统。譬如,新闻单元的“采访”和“写作”两个任务不是前后关系,而是互相渗透、互为补充的关系;再如,诗歌单元的“朗诵”和“创作”两个任务都各有活动实践和成果展示。通过表1可以发现,尽管三个任务具有多元的核心目标,但是“文体知识”才是整个活动系统的基础性要素,是探究活动开展的学理支撑。因此,探究戏剧单元的独特价值可以从教科书对文体知识的指导方法中寻找思路。

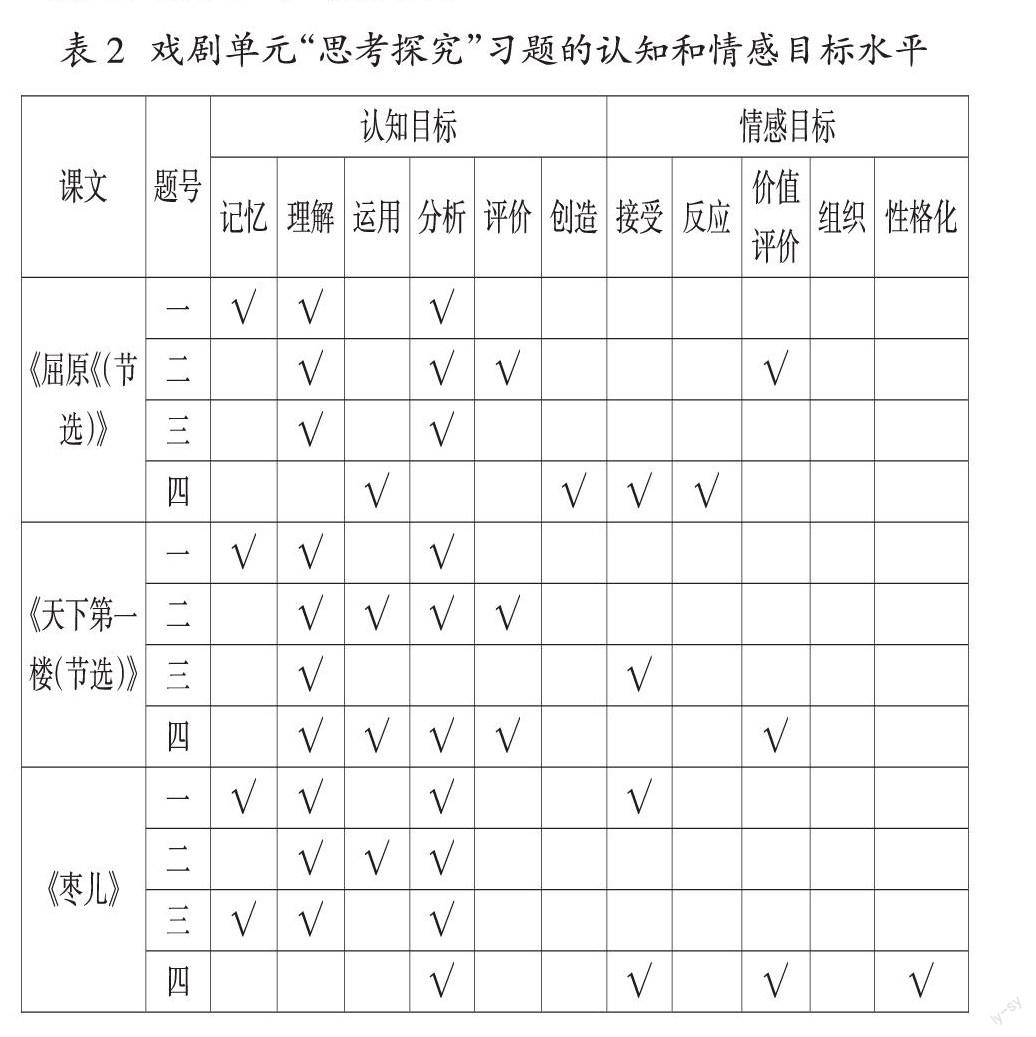

教科书提供了指导学生学习“文体知识”的明确支架:一是文本前的“阅读策略”,二是文本中的“助读批示”,包括旁批和习题。相比之下,前者是对文体知识的直观展现,后者则将文体知识与文本特质勾连起来,展现出明显的能力阶梯。前三个“活动·探究”单元都在文本中注出“旁批”,其中新闻单元有15处,演讲单元有13处,诗歌单元有11处;与之不同,戏剧单元没有旁批,而是在课后设置了“思考探究”习题,3篇剧本共12道题。这些习题不仅可以帮助学生深入理解文本,而且为任务二、三的开展做了必要的准备。本文根据布卢姆教育目标分类学理论,就认知目标[4]和情感目标[5]的分类,对这些习题进行了细致的考察,结果见表2。

戏剧单元的“思考探究”习题不仅仅关注文体知识的记忆与理解,更强调基于文体知识的运用创造和情感理解。譬如,《屈原(节选)》的第四题“尝试分小组进行表演”就明确指向了任务二中的实践环节。12道习题几乎涵盖了认知目标和情感目标的所有要素,也由此指出了戏剧单元整体教学的几大重点:一是重视戏剧文体的各项要素在舞台表演中的价值;二是关注学生对剧本的创造性理解,关注学生的自我建构而不是囿于表面的情节冲突;三是培养学生的文化意识,挖掘戏剧创作和表演背后的历史内涵和社会意义;四是引导学生的情感付出与共鸣,并兴发思考与感悟。

二、戏剧单元的教学困境

1.重考试轻教学

在各地的中考阅读试题中,议论文、说明文等实用类文本和散文、诗歌、小说等文学类文本占主要地位,戏剧极少出现。这与戏剧篇幅长不易剪裁、内涵深厚不易理解等有很大关系。“不考”成为许多教师“不教”的主要原因。实际上,戏剧包含着人物描写、情节推演、情景关系等语文知识要素,也是抒情与叙事两大文学传统交融的典型形式,因而戏剧教学是能够提升学生语文素养的重要途径。

2.重阅读轻活动

许多一线教师仍然回归单篇文本教学的老路,用“文本细读”的方式展开教学,轻视任务二和任务三中的活动实践,这极大地削减了戏剧文本的深厚内涵和阐释空间,同时也会妨碍学生的自我建构、深度理解以及文学思维的培养。

3.重形式轻素养

在“活动·探究”单元中如果仅追求表面的“热闹”就很容易忽视核心素养的培养,其结果便是学生的语文能力没有得到真正的提高。导致这一问题的关键原因在于教师没有理清三个任务的能力进阶逻辑,更没有将任务细化、目标具化、情境深化,无法提供给学生有效的活动支架。

4.重实施轻评价

“活动·探究”单元的教学以任务阶段为单位划分课时,评价体系不再是“一课一得”,而是注重评价的过程性、发展性、多元性。其并不仅仅将汇报演出作为评价手段,在阅读、排练以及演出中,还应该有科学的评价量表或其他措施来引导学生自评和他评,从而形成结构化、体系化的认知。

三、戏剧单元学习项目的创设

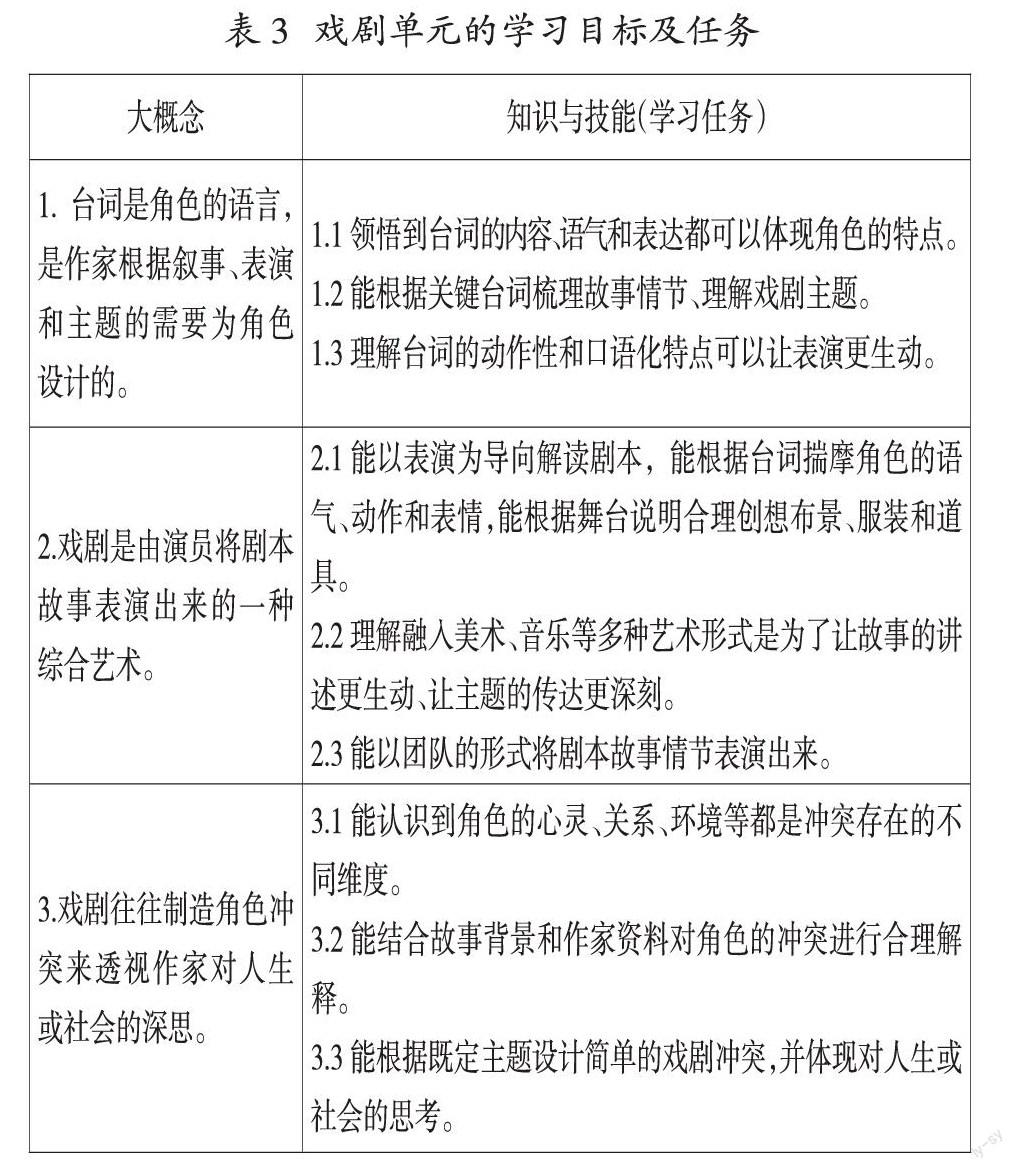

1.聚焦大概念,双线组元,锚定学习任务群

学科项目化容易陷入“课程目标模糊、课程内容庞杂、学习过程低阶、学习结果意义不足”的局面[6],而依托大概念整合课程资源可以推动教学活动走向深层结构。“活动·探究”单元的项目化重构立足单元整体设计,聚焦语文学科大概念,结合双线组元的教材结构来确定学习目标。三个任务的基本要求归结起来主要包括三个关键行为:了解、理解和实践。“了解”指向剧本和任务安排的事实呈现,“理解”指向戏剧的冲突、人物、语言、背景、舞台说明等文体概念性知识,“实践”指向组织剧组、分工排练、正式演出、评选剧星、评议演出等具体行为。根据埃里克森(Erickson)的KUD三维模式可知,在“知道(know)——理解(understand)——做(do)”中,概念性理解才是实现迁移应用的关键环节[7]。那么,在戏剧单元中,如何将“戏剧大概念”与三个任务要求指涉的知识与技能联系起来呢?刘徽认为引入大概念的单元学习目标“体现为目标撰写时要将三层预期学习结果一体化……(这)有助于基础教育课程改革三维目标的达成”[8]。本文借鉴刘徽的研究,来设置戏剧单元的学习目标(见表3所示)。

2. 关注课内外,整合资源,打造文学生态圈

语文学科的项目化需要以言语为核心、以生活为外延全面整合资源,戏剧项目化课程也需要从文本、课堂、社区、网络、乡土等维度搜集资源来丰富教学样态、强化语文素养:第一,融入演讲词、诗歌、新闻等初中阶段的重要训练文体。譬如用演讲词和诗歌的写作来宣传演出,用新闻采访和写作来记录排练过程。第二,融入视听资源。除了欣赏剧本原作外,三部戏剧还有相应的公演视频或电影,譬如中华剧艺社的《屈原》,北京人艺版的《天下第一楼》,剧本、演出、电影之间的比对可以丰富学生的理解层次。第三,融入本土文化资源。通过现场观剧、访谈交流、参观游览等形式了解戏剧演出的形式,寻找本土故事素材,发扬乡土戏曲艺术。

3.根植生活,创设项目,设置驱动性任务

项目的创设应当贴近初中学生的认知层次和情感水平,根植生活来保证项目的生命力和学生的参与度。既可以立足本土历史文化,如王静贤老师以“杭城群星闪耀时”为项目主题引导学生寻找代表杭州风貌的人物及故事[9];也可以从课本上、校园里、城市中学生们熟悉的人、物、事入手,例如以“抗疫英雄谱”为主题分别展现时代和身边的抗疫英雄故事。项目主题确定之后,可以设置“校园演出”的驱动性任务,再将项目实施具体细化为启动、实践和评价三个阶段,其中实践阶段又具体分为戏剧理解、剧本创作、分工排练、汇报演出4个分项目。

四、戏剧单元项目活动的开展

1.项目启动阶段

教师介绍戏剧单元的内容架构、学习目标、项目主题及校园演出的驱动性任务,紧靠主题引入时代背景和故事资料。例如戏剧《抗疫英雄谱》分5幕分别呈现5个抗疫英雄故事,也由此将学生分为5个剧组,各剧组需要在教师的引导下学习单元所有内容,然后各自选择人物、创作剧本,并在各组内分出导演组、演员组、剧务组和宣传组。选一名同学担任总导演负责协调5幕剧的基调和逻辑。各剧组在导演的指示下集体撰写活动方案,明确流程与分工。

2.项目实践阶段

(1)戏剧理解。教师提供策略支架和补充资源来促进学生对戏剧的理解。学生根据教材“任务一”后的5条阅读策略阅读剧本,从情节冲突、人物形象、台词含义、舞台说明等角度分析剧本;根据课后习题的引导,对重点片段精读赏析;教师出示《屈原》《天下第一楼》的完整剧本,各剧组自由阅读并探讨;观看北京人艺版《天下第一楼》,以第三幕为例,将演员的动作细节、自我创作(如语气词)、舞台走位以及布景中的考究之处详细记录下来,标注在剧本上进行比较;教师出示背景资料(抗战时局、清末民初的内忧外患与老字号的艰难发展、现代化进程中的留守问题),深化学生理解,引发学生思考。

(2)剧本创作。剧本创作是基于团队合作、指向文本开放的过程性写作,教师须关注剧组内创作出的多样态文本之间的碰撞与互文,并在指导修改的过程中进行档案袋评价。例如,在话剧《抗疫英雄谱》中,各剧组选择的抗疫英雄包括钟南山等勇担道义的国之重士、无数坚守一线的医生护士和服务人员、心系祖国筹募物资的海外华侨等,既有大人物,也有普通人,共同丰富了该剧主题的广度和厚度;剧组共同搜集、整理、筛选、加工资料,展开创作,召开剧组讨论会,根据教师的评价量表、组员意见、舞台情况对剧本合理性和实演性进行论证修改;教师以剧组为单位记录学生的修改过程。

(3)分工排练。各剧组根据剧本的实际情况,明确导演组、剧务组、演员组和宣传组的具体任务:教师和各组导演协调各幕的关系和顺序;各组导演根据实际排练情况,及时细化、调整、丰富、修改剧本内容甚至是再创作;剧务组在教师和家长的支持下准备必要物资,完成舞台布景、背景、服装、道具等方面的任务;演员组在全组帮助下,深入分析角色定位、行为逻辑、语气表达等,并及时与教师沟通交流;宣传组需要密切跟进全组的排练进展,并与其他剧组的宣傳组一起利用微信公众号、海报、传单、校园新闻平台等进行宣传。各小组分工排练之后由总导演组织联排,明确剧幕顺序和串场逻辑。

(4)汇报演出。除教材上的指示之外,还应该做到:演出前邀请专业老师担任嘉宾,并向学校的同学和老师发放邀请函;演出过程中向学生观众发放“观剧卡片”,倡导其他学生记录精彩瞬间、不足和疑问之处,卡片须列出评价支架,包括舞台氛围、表演水平、剧情设置、主题内涵、台词艺术五个方面;演出后请特邀嘉宾点评,并发放问卷评选“最佳演员”“最佳剧本”和“最佳剧组”,全剧宣传人员负责记录整场演出,并制作微信美篇、电子报刊、校园展览、海报、黑板报或网页等。

3.项目评价阶段

戏剧单元的项目化重构重视过程性评价和总结性评价的结合,用评价助推学生的能力发展。首先,在项目实践过程中,各剧组须撰写排剧日记、导演手记、人物分析,教师组织各剧组召开阶段性小结会议,反思学习收获与困顿。而在这三类过程性记录中,教师须提供写作支架:以人物分析为例,评价支架共包括2类8项,第一类是“关系”,主要分析人與人的关系、人与环境的关系、人在情节中的作用;第二类是“形象”,主要分析语言风格(语气词、语调变化、咬字)、动作行为(小动作、走位、肢体语言)、服饰道具(颜色、图案、妆容)、表情神态(微表情、眼神)、心理活动(潜台词、内心冲突)。其次,除了观众和嘉宾的点评之外,还应该注重剧组内部的评价与反思,教师制定评价量表,帮助学生在自评、互评、师评的过程中实现提升。量表制作应做到:

(1)关注学生对戏剧文体特质的认识。将戏剧排练的目标指向对戏剧文学的内涵理解和对戏剧内容的精神体悟,把项目化学习和语文学科素养的提升紧密结合起来,即“导演、表演、制作等环节并不以提高戏剧活动技能为目的,而是通过融入的方式,培养高层次的阅读、表达能力以及合作、组织、分工等综合能力,实现理解和审美的深化”[10]。

(2)关注并鼓励学生的自我感发与生成。从剧本阅读到表演实践的过程是概念性知识的迁移过程,是基于文学想象并调动情感、观念、思想、态度、技能的综合性实践,因此学生的个性化理解恰恰是自我建构与生成的表现。

(3)关注学生在多层次、多类型学习实践中的能力提升。夏雪梅构建了五类项目化学习实践,分别为“探究性实践、审美性实践、技术性实践、社会性实践和调控性实践”[11],戏剧项目主要以审美性实践和社会性实践为主,前者偏重隐性层面,主要指学生的想象力、审美力、创造力、理解力和人文关怀等,后者则偏重显性层面,主要指学生的倾听反馈、沟通交流、团队合作等。

五、学生语文核心素养的提升

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出:“义务教育语文课程培养的核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、运用并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现。”[12]可见,戏剧单元的项目化实践是富有语文味的学科活动,有助于学生核心素养的整体提升。

1.以戏剧文体为中心,注重语言的建构运用

倪文锦认为,群文阅读“通过读、写、听、说的言语实践,不断发展语文能力,提高文化素养”[13],戏剧单元则是基于“群剧阅读”的教学变革,其将读、写、听、说的训练统一在项目任务之中。譬如,基于任务一设计的台词朗读模仿秀、情节绘图赛、人物形象手抄报、有声思维记录卡等活动项目都是在引导学生读写结合、学用结合,既要求做到对情节设置、台词表达等文体知识的举一反三,为下一阶段的活动实践作准备,又需要在群剧阅读和欣赏中返三归一,真正关注语文学科基本知识、能力的训练和理解基础上的建构与应用。

2.以系列项目为支架,促进思维的多元发展

戏剧单元设置了思维进阶的梯度,能促进思维的多元发展。譬如,以屈原大段独白为例讨论郭沫若戏剧创作的不成熟之处,可以引发学生对戏剧文体诸要素的批判性思考;设置“省略号:未尽之意”“潜台词:话外之音”等话题引导学生通览多部剧本思考台词的深意与功能,发展学生的整体思维和深度思维;将现有剧本的文体特点迁移运用至新剧本的创作,促进高阶思维尤其是创造性思维的发展;调动多学科知识完成海报和邀请函等的创作,以及整合生活资源来组织舞台演出。在这一系列的学习过程中,学生的复杂思维得到了训练和提升。

3.以深度理解为基准,构建审美的多重场域

戏剧单元的项目化学习是语文学科以美育人的综合性实践,这一过程指向人文关怀、文学想象、美学观照的深度理解范畴。以文学想象为例,戏剧表演驱动的剧本阅读过程不再是信息的线性流通,而是“充斥于头脑中的相关理念、图像、问题、分歧、预期、争论的动态集合”[14]。语文课程的审美素养指向浪漫自由的文学想象,戏剧项目课程不仅仅是带领学生在戏剧中发现美和体验美,更重要的是基于理解来创造美、欣赏美和评价美,包括语言形式之美、人物形象之美、舞台布景之美、表演艺术之美、精神意境之美,是内在美与外在美的融合。

4.以生活世界为旨归,推动文化的承传开新

生活世界不仅是项目化活动创设的资源、依据和场域,也是激发学生学习兴趣、培养时代精神、传承与发展文化的旨归,即项目化学习过程中的学科概念性知识可以迁移到真实生活情境之中,除了汉语文化之外,在《屈原》中对楚文化的遥远追溯,在表演中对传统戏曲布景、手势、表情的借鉴,是以传统文化观照现实的表现;在《枣儿》一剧中思考城市化进程下留守人群的社会价值问题,在《抗疫英雄谱》中设置“寻找身边的英雄”这一分主题,则体现对本土文化和时代文化的追寻和反思。

总的来看,“文体知识”为核心的戏剧单元项目重构,可以帮助学生实现语言、思维、审美和文化四个层面的核心素养的提升,从而在语文课程中真正落实立德树人的根本任务。当下,教育概念、教学形式正纷繁涌现,引入新模式对课程内容进行重构是教学改革的应有之义,只有把握核心概念,才不至于在“哄闹的活动”中遗忘了学科育人的本质诉求。

参考文献

[1] 杨葛莉.以项目式学习突破“活动·探究”单元实施困境——以八年级上册新闻单元教学为例[J].语文建设,2020(13):15-18.

[2] 夏雪梅.在学科中进行项目化学习:学生视角[J].全球教育展望,2019(02):83-94.

[3] 熊佛西.戏剧大众化之实验[M].南京:正中书局,1937:115.

[4] L·W·安德森,D·R·克拉斯沃尔,P·W·艾雷辛,等.学习、教学和评估的分类学——布卢姆教育目标分类学修订版(简缩本)[M].皮连生,主译.瞿葆奎,校.上海:华东师范大学出版社,2008:28.

[5] D·R·克拉斯沃尔,B·S·布卢姆,等.教育目标分类学:第二分册情感领域[M].施良方,张云高,译.翟葆奎,校.上海:华东师范大学出版社,1989:97.

[6] 贺慧,陈倩.大概念统整下的学科项目式学习设计[J].天津师范大学学报:基础教育版,2021(01):51-54.

[7] 林恩·埃里克森,洛伊斯·兰宁.以概念为本的课程与教学:培养核心素养的绝佳实践[M].鲁效孔,译.上海:华东师范大学出版社,2018:29.

[8] 刘徽.“大概念”视角下的单元整体教学构型——兼论素养导向的课堂变革[J].教育研究,2020(06):64-77.

[9] 王静贤.任务驱动·资源整合·评价嵌入——“杭城群星闪耀时”戏剧“活动·探究”单元的教学[J].教学月刊:中学版(语文教学),2020(11):39-43.

[10] 人民教育出版社课程教材研究所中学语文课程教材研究开发中心.义务教育教科书教师教学用书·语文·九年级下册[M].北京:人民教育出版社,2018:278.

[11] 夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践:第2版[M].北京:教育科学出版社,2021:89.

[12] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:4.

[13] 倪文锦.语文核心素养视野中的群文阅读[J].课程·教材·教法,2017(06):44-48.

[14] 朱迪思·朗格.文学想象:文学理解与教学[M].樊亚琪,译.王晓英,审校.上海:上海教育出版社,2015:13.【责任编辑 关燕云】