他可能是全世界最著名的义工”

2022-05-30隋坤刘舒扬

隋坤 刘舒扬

2012年,华中师范大学尼日利亚籍硕士留学生阿达姆到某学校支教,被大家称为“洋雷锋”。

宁省抚顺市雷锋纪念馆的观众留言簿上,有这样一条留言:“雷锋是一名了不起的中国人,希望全世界都向他学习。”落款是来自美国波士顿的马特,时间不详。

学习雷锋的什么品质?马特没有明说,但人们已经用行动给出答案——翻译成几十种语言的《雷锋日记》《雷锋诗文集》,层出不穷的“洋雷锋”和留学生志愿服务队等等,雷锋精神的世界价值不言自明。对此,北京师范大学马克思主义学院教授冯留建对《环球人物》记者说:“世界文化的共同性,表现为在文化价值上是否有共同性。雷锋精神中‘热爱祖国、与人为善、乐于助人无私奉献的优秀品质,不仅是中华民族优秀传统文化的重要体现,同样也是人类优秀文明宝库的重要组成部分,这种‘爱岗敬业、不求回报、助人为乐等特点同样也超越了国别范畴,是人类文明社会的宝贵精神财富。雷锋精神作为一个时代的文化符号,能够在全世界熠熠生辉。”

“雷锋不是一般的好人”

追溯国际社会在不同时期对雷锋精神的看法,外媒的报道是一个窗口。

1963年7月,美国《时代》周刊刊登了《红色中国:成为那颗螺丝钉》(以下简称《螺丝钉》)一文,成为外媒中最早聚焦雷锋的报道之一。文中简单介绍了雷锋的遭遇:“在去年牺牲于一场事故之前,他一直是位不起眼的卡车司机。但随着一本几十万字的《雷锋日记》被发现,雷锋人气飙升,成为红色中国最新的民间英雄。”作者还援引雷锋原话,讲述了何为“螺丝钉精神”:“一个人在革命事业中的作用就像机器上的螺丝钉。一个人只有融入集體,才能发挥最大的力量。”

但在20世纪60年代两大阵营尖锐对立、意识形态冲突十分激烈的大背景下,《螺丝钉》一文中呈现的雷锋形象并非正面。这样的误读并非孤例。当时,外媒对中国社会的观察往往只是通过几个窗口管中窥豹,雷锋作为这些窗口之一,自然被许多外媒扭曲。美国《纽约时报》曾简单地将雷锋精神中的“无私奉献”解释为“多忍耐”;还有些外媒则将中国人民的“学雷锋热”理解为“政治动员运动”。

“外媒对雷锋精神的误读,本质上是意识形态和价值观念的冲突。”冯留建对《环球人物》记者分析道:“有些西方媒体预设了一个否定雷锋的立场,从自身利益出发抹黑和曲解雷锋精神,以达到否定中国传统文化、历史、价值观的目的。这是‘零和博弈的冷战思维,这些歪曲也经不起岁月的检验。”

至上世纪末,外媒笔下雷锋的形象已逐渐向好。曾经曲解过雷锋精神的《纽约时报》,在1990年的纪思道专栏里细致记录了雷锋的好人好事:“雷锋不是一般的好人,他是那种会默默帮同志们洗衣服的小伙子,并且有自己的信仰。当其他人找乐子时,雷锋跑到工地上投入劳动,还把自己的积蓄都给了贫苦农民。当他乘上了火车,不光把自己的座位让给其他人,还花了所有时间来洗窗户和刷地板。”《时代》周刊也改口称“雷锋品牌是中国人民也是全人类共同的精神财富”。

1958年,雷锋在天安门前留下了一张骑摩托车的照片。

进入21世纪后,更多外媒对雷锋精神的解读持有更客观的立场。2004年,日本《朝日新闻》记者堀江义人喊出了“雷锋属于全世界”的口号;2010年,另一家日本媒体《产经新闻》表示,在这个“许多人只考虑自己利益”的时代宣传雷锋精神,可以整治社会风气,同时也增强民众的凝聚力;2012年,英国《金融时报》发现,雷锋成了银行家们的学习榜样,他的故事被援引来证明,宅心仁厚的规则有助于更好地进行风险管理;同年,新加坡《联合早报》写道,中国持续不断的“学雷锋热潮”是为了坚定人们的理想信念,培育文明新风,树立鲜明的道德标尺,贬斥失德现象。

还有外媒注意到中国文化语境中的雷锋形象也在发生与时俱进的变化。2012年,英国《卫报》称,中国新一轮“雷锋热”更有时代感,他的形象变得时尚,骑摩托车、参加体育运动和理新潮发型的照片首次出现。这些变化让雷锋更像一个有血有肉的普通人,也更贴近当下的年轻人。“雷锋不是一个一成不变的英雄。”美联社这样报道:“他一直随着中国的变化而变化,始终是中国需要的美德的象征。”

纵观60年来,外媒笔下的雷锋形象不断纠偏,雷锋逐渐在世界人民面前“恢复”和展现出真实的面貌。南通大学教育科学学院教授彭怀祖曾表示:“雷锋精神的内核‘志愿服务、敬业奉献,闪烁着人类的共同价值和共同理想,体现着人类的共同美德。雷锋精神符合人类文明发展的规律与趋势,具有超越时空的先进性和强大生命力,理应成为现代社会人类共同价值的重要内涵。”

“雷锋精神就像一滴油,能覆盖整个大洋”

许多国际友人在外媒读到雷锋相关报道后,深有感触。他们当中有人不远万里来到中国,只为亲眼看看雷锋奋斗的痕迹。

“October 21, 1960 We should learn the great sayings by heart. The way you treat your comrades should be as warm as spring...(1960年10月21日 我要牢牢记住这段名言:对待同志要像春天般的温暖……)”2022年3月的一天,来自印度的留学生余茜在湖南雷锋纪念馆用英语念出了《雷锋日记》中这段著名的文字。“很久之前我的朋友就告诉我,长沙有一座雷锋纪念馆,你应该去看看。”余茜说,在了解了雷锋的生平后,自己由衷地敬佩他,如果大家在生活中都像他那样,生活会越来越好。

和余茜同行的,还有来自俄罗斯、马里、印度尼西亚、刚果(布)等9个国家和地区的留学生。“这几年,来参观的年轻观众越来越多,也吸引了一些外国游客。”湖南雷锋纪念馆双语宣讲员张欢对《环球人物》记者说。3年前,她为美国驻武汉总领事馆原总领事傅杰明和他的夫人作过讲解,一行三人,随行的只有一名贴身翻译。她清楚地记得,傅杰明夫妇到此,“是出于个人了解、学习的目的,不是因公出行”。

讲解过程中,傅杰明提了两个问题:一是雷锋是一名普通的共产主义战士,为什么会留下这么多照片?二是为什么雷锋总是做好事,做好事都干些什么?张欢有些吃惊,因为“这是对雷锋有过一定了解的人才能问出的问题”。

第一个问题也是不少国内参观者的疑问。张欢说:“雷锋在部队时就因为工作突出、事迹感人成为典型人物,他生前就已经是大家学习的榜样,所以身边时常有专业摄影记者宣传报道,留下这么多照片也就不足为奇。至于雷锋做好事,如果放到志愿服务、国际义工的维度中去理解,外国游客一下子就可以感同身受,所以我们说雷锋可能是全世界最著名的一个义工。”讲解结束后,傅杰明送给张欢一枚徽章,一边是中国国旗,一边是美国国旗,两面国旗相连,形似一双张开的翅膀。

距离傅杰明到访整整30年前,1989年5月7日,也有一名美国人来到这里。临走时,他在纪念馆的留言簿上写下:“雷锋精神就像一滴油,能覆盖整个大洋,使世界更加平静。”如今,它已经成为湖南雷锋纪念馆最知名的留言之一。

1989年5月7日,一名美国观众参观湖南雷锋纪念馆后写下的一则留言。(受访者供图)

2000多公里外,抚顺市雷锋纪念馆里也是同样的情形。有导游表示,外国人去抚顺,雷锋纪念馆是必到的一站,他们认为这里是了解中国人爱与憎的最好窗口。“雷锋的生命很短暂,但他无私为人的精神给我留下了深刻的印象。”“世界和平需要像雷锋一样无私的人。”“这里所体现的毫不利己、关心他人、关心最贫困和最穷苦人的精神,对全人类都有指导意义。让我们一起共同建立一个更为公正、更为安定的世界。”纪念馆的留言簿上写满了各个国家观众留下的感言。

雷锋牺牲60年,但世界认识雷锋的热情丝毫没有减少。《环球人物》记者发现,2017年有外国网友在社交新闻网站Reddit上发帖询问:“哪里可以找到《雷锋日记》?我已经找了好久。”2021年,在一条德国网友介绍雷锋的YouTube视频下,一名意大利用户留言:“哪里可以买到你手中的这本雷锋连环画?多少钱都行!”

为什么直到今天,雷锋精神依然可以激起世界各地人们的共鸣?或许就像这条YouTube视频下的其他几条留言所说的:雷锋体现出的学习、努力、团结、帮助他人,这在任何社会中都是值得提倡的良好品质。

“雷锋是中国文化中非常美丽的一部分”

60年来,雷锋精神不仅成为中国文化的一部分,也逐步走向全球。有无数 “洋雷锋”走上街头,将乐于助人、无私奉献的人类共同价值传递到世界各地。

1992年3月的某个凌晨,3名中国留学生正开车疾驰在通往澳大利亚堪培拉的公路上。路过一个急转弯时,车辆不慎与一辆卡车迎头相撞,当场1死2伤。

危急关头,一辆路过的轿车停了下来。车上跳下一名澳大利亚男子,立即发出求援信号,并报警。当救援人员赶到时,他又成了“战地指挥官”。随后,他跟随伤员去往当地医院,代替家属签字、垫付医药费,并在手术室外来回踱步。

当天中国作家王晋军恰好到该医院探望好友,这名澳大利亚男子的行为引起了他的注意。他想问问澳大利亚男子的名字,结果得到一个说得磕磕绊绊的中文答案:雷锋。

大受震撼的王晋军曾在内心发问:“雷锋精神为什么能走出国界?为什么能走入不同肤色、信仰、国籍的人的心灵深处?这笔宝贵的精神财富,我们必须发扬光大!”

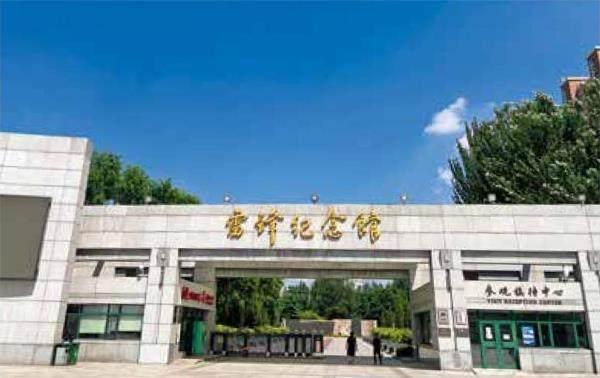

2022年7月19日,抚顺市雷锋纪念馆。2018年9月28日,习近平总书记到这里参观。(本刊记者 刘舒扬 / 摄)

2005年,一位叫雷夫·罗杰斯的美国人踏上了中国的土地。因为名字的中文发音像“雷锋”,他几乎每次自我介绍都被问“是否认识雷锋”,有的中国人还会直接喊他雷鋒。就这样,他对雷锋的故事产生好奇,不仅把“雷锋”当作自己的中文名字,还决定把《雷锋日记》翻译成英文。

受限于中文水平,雷夫只能翻译一些著名片段。但通过这些片段,已经足以让他对这位牺牲近半个世纪的中国军人感到钦佩。受此影响,他成为一名“洋雷锋”。在大连某银行工作的他,平时除做好正常银行业务外,还会无偿帮助企业翻译资料。曾有一名私营企业主收到国外寄来的一份 10 万字英文资料和合同文件需要翻译,在雷夫和女友的帮助下,仅用了10天时间就翻译完毕,促成了该企业 1000 万元大额订单的成功签订。后来,有人给雷夫送来一面锦旗,上面写着几个金灿灿的大字——雷锋精神无国界。

前些年,雷夫将自己辛苦翻译的《雷锋日记》印了50册,作为礼物送给朋友。“当我把翻译好的《雷锋日记》送给亲朋好友时,我不会说‘必须学习,而是跟他们讲‘嘿嘿,瞧瞧这个。我得到的回应总是:‘哇,太漂亮了。我原先不知道雷锋,现在愿意了解他。”在宣传雷锋这件事上,雷夫总是不遗余力,因为他认为“雷锋是中国文化中非常美丽的一部分”。

据统计,半个多世纪以来,雷锋精神以各种形式出现在地球上的各个角落。几十个国家和地区用英文、法文、日文、朝鲜文、泰文等翻译出版过《雷锋日记》以及《雷锋诗文集》。上世纪末,雷锋作为“中国形象”的代表,以纯朴的笑脸入选了加拿大某摄影组织评选的“全球20世纪最有影响力的100张照片”;2012年,雷锋又以“党和国家领导人题词最多的士兵”荣获上海大世界吉尼斯纪录认证。

对于雷锋精神在世界范围内的持久影响力,雷锋文化学者华东方曾说:“当外国人走进中国的时候,会被巨大的、广泛的、炽热的‘雷锋磁场所吸引。当外国人离开中国或者中国人走出国门时,便把雷锋精神带到五湖四海,辐射到整个世界。”

这种“雷锋磁场”,党和国家领导人有过深刻的论述。2018年9月,习近平总书记在东北三省考察期间参观了抚顺市雷锋纪念馆,指出:“雷锋是时代的楷模,雷锋精神是永恒的。实现中华民族伟大复兴,需要更多时代楷模。我们既要学习雷锋的精神,也要学习雷锋的做法,把崇高理想信念和道德品质追求转化为具体行动,体现在平凡的工作生活中,作出自己应有的贡献,把雷锋精神代代传承下去。”