“他是一个生动的年轻人”

2022-05-30刘舒扬

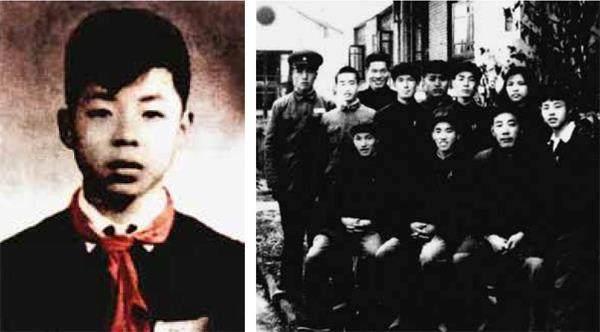

雷锋(左)正在帮助战友乔安山学习《毛泽东选集》。

7月的一个夜晚,《环球人物》记者抵达抚顺北站,沁人的凉意扑面而来。这座位于辽宁省东北部的城市,地处长白山余脉,常年是省内气温最低的城市之一。雷锋从他的家乡长沙望城——一座长江中下游地区的炎热城市来到气候反差极大的抚顺,在这里生活了2年零4个月,占据他整个生命长度的11%。除了望城,抚顺是他停留最久的地方,是他实现理想的地方,也是他最终牺牲的地方。

我们对雷锋人生和精神的寻访,就从抚顺开始。雷锋何以成为雷锋?是谁将雷锋培养成雷锋?雷锋创造了什么,又留下了什么?在中国人民解放军建军95周年、雷锋牺牲60周年之际,这些问题的答案沉淀着岁月的深情,也直指雷锋的当代价值。

“这里是离雷锋最近的地方”

首先要见的人,就是乔安山。他的身份,是战友,是电影《离开雷锋的日子》主角原型,是雷锋牺牲的现场亲历者——1962年8月15日,在外执行任务的雷锋和乔安山驾驶“嘎斯51”型汽车,奉命赶回抚顺营区,以迎接秋季更繁重的运输任务。他们早饭都没吃,就由雷锋开车上路了。行驶到半途,应雷锋提议,换乔安山开,让他提高驾驶技术。驶进营区后,经过一段较窄的人行道时,雷锋在车下指挥,乔安山继续驾驶,意外发生了。“一排柱子,用铁丝连着,是战士们晒衣服用的。我的车轮挤到其中一根,折断了,一米五高、小碗口粗的柱子被铁丝带着横飞出去,重重地打在班长的太阳穴上。”乔安山在抢救室外面看着医生护士进进出出,眼前白花花一片。12点05分,雷锋停止了呼吸。“我一下子站不住了,怎么可能呢?”

组织上认定是意外事故。时任团政委韩万金叮嘱大家不要乱扣帽子,雷锋是因公牺牲,不可以把责任推到乔安山身上。“但是我心里压块石头啊!”81岁的乔安山回忆至此,嘴唇颤抖着,眼睛湿润了。这是他沉重的包袱。1963年3月5日,毛泽东“向雷锋同志学习”的题词在《人民日报》《解放军报》刊登后,全国上下掀起了学雷锋热潮,而自责深重的乔安山只想躲起来。1966年转业时,他选择了辽宁最北部的铁岭,把自己“放逐”出去。那年元旦,乔安山和张淑芹结婚,没办婚礼,只站在雷锋墓前深深地鞠了一躬:“报告班长,我结婚了”。1972年,乔安山搬进新居,第一天就在正对房门的墙上挂好雷锋的照片,“我要让班长看着我转业后的生活,我还得像在部队那样做好,不愧对班长”。

直到1996年,电影《离开雷锋的日子》上映,轰动全国。乔安山含泪对编剧说:“谢谢你们拍了这个片子,我感觉班长好像回到我身边一样。”第二年,他入了党。又过了一年,他带着妻子回到抚顺这个满是回忆的地方。一同回来的,还有“雷锋大哥”的塑像,戴着军帽,脸蛋鼓鼓,眼睛笑得弯起来。“它最像雷锋,太像了。人家制作的时候,我一直站在旁边,告诉他雷锋的鼻子、眼睛、耳朵是什么样。”从那时起,乔安山踏上了宣传雷锋精神的道路,和雷锋永远地联系在一起。

左上图:电影《离开雷锋的日子》剧照。雷锋牺牲后,乔安山(中,刘佩琦饰)悲恸万分。左下图:电影《离开雷锋的日子》剧照。乔安山(刘佩琦饰)为雷锋扫墓。(视频截图)右图:2 0 2 2 年7 月19日,81岁的乔安山在辽宁抚顺家中接受本刊记者专访。他最喜欢坐在紧挨雷锋塑像的地方,常和“雷锋”说说心里话。(本刊记者 刘舒扬 / 摄)

乔安山在家时,常常坐在塑像旁边的椅子上,“因为这里是离雷锋最近的地方”,也常常想起1959年,两人在辽阳弓长岭铁矿相识的场面。雷锋原是鞍钢的推土机手、技术骨干,主动报名来辽阳建设焦化厂,“那会儿11月,天冷,我在附近的炼铁厂工作,晚上突然下大雨,雷锋跑到我们宿舍,动员十几名工友抢救了7200袋水泥。我就想,这人个子不高,却能让大伙热火朝天地去做事,真神奇!”

两人自此熟悉起来,“我们出身差不多,父辈都给地主打工”。1959年12月3日,部队到弓长岭铁矿征兵,他们一起参军,分到一个连,在一个班,甚至同开一辆车。

“我没有文化,学写字、学算术、学毛著、学开车,他总帮助我。”有一次出车回来,途经较陡的山岭,乔安山打算猛冲一把,坐在副驾驶的雷锋突然高喊:“停车!停车!”乔安山这才注意到,前头有几个村民推着菜,在陡坡前直犯难。雷锋下车就帮着推,乔安山也赶紧把车靠边,一起把老乡的菜推到岭上才离开。

“当时我说,班长,你教我学习毛主席著作,学习全心全意为人民服务。今天这个事我也看着了,但我光想着把车开上去,就没想到为人民服务。他就笑,说你经常做,做习惯了,谁有困难就去帮助,这不就是全心全意为人民服务吗?”

如今,乔安山四处巡讲雷锋故事和雷锋精神,都是义务的。他说:“终于有了这么一个机会,可以让我为班长做些有意义的事。”有不少企业、机构找过他,开出优渥的条件,请他去经济更发达的地方生活,他一概拒绝。“我哪也不想去,这儿离雷锋纪念馆近,雷锋大哥葬在那里,我有心里话,要说也方便,见面也方便。”老两口一起支持社区志愿者,宣传接种新冠疫苗,带着儿子和孙女学雷鋒,日子忙碌而充实。“下个月,我的重孙辈出生,就要管雷锋大哥叫太爷爷啦!”

建党百年时,乔安山交了笔一万元的大额党费。“下一个百年我是赶不上了,但是建军百年我可以努努力。”最近他和老伴在忙着筹备社区的“学雷锋活动室”,打算在“八一”之前弄好,前两天街坊邻里还捐了些书——当然,这个消息乔安山早就告诉了雷锋:“老班长,咱们也给党的二十大献个礼。”

“解放后我有了家”

听雷锋生前留下的几段录音,语速很快、节奏铿锵。这声音就应该属于一个风风火火、精瘦能干的湖南伢子。湖南雷锋纪念馆双语宣讲员张欢告诉《环球人物》记者,很多参观者听到馆藏的雷锋原声后都感叹,这精气神确实很足。乔安山也说,雷锋有饱满的热情,他不管走到哪,都能把那当作自己家,都能把身边的人当作自己的亲人。

这和雷锋的成长经历密不可分,他是靠亲友乡邻抚养长大的孤儿。1940年12月18日,雷锋出生在贫困的六口之家,父亲给地主做长工为生,得到的报酬连基本生活都难以维持。雷锋亲眼看着祖父、父亲、哥哥、弟弟、妈妈一个个惨死在自己面前,还不到7岁就成了孤儿。幸而六叔公收养了他。六叔公会唱皮影戏,农闲时带着他到处演出,这是他童年为数不多的快乐记忆,也在他心里种下了文学启蒙的种子。每当小雷锋的身影在哪家门口出现,哪家就唤他的小名:“庚伢子,来吃口饭吧!”

有一次雷锋给地主看猪,与猪同吃同睡。年关时地主拿肉喂狗,雷锋羡慕得不得了,捡了喂狗的肉吃,被发现后又是一顿毒打。日后雷锋回忆起这段经历,依然热泪盈眶。雷锋战友、第二任“雷锋班”班长庞春学对《环球人物》记者说,同批300多名新兵,属雷锋的出身最苦。雷锋生前辅导过的学生孙桂琴也清晰地记得,1960年10月10日受聘为校外辅导员那天,雷锋穿着军装,胸脯挺得高高的,笑眯眯的,但是一说起自己的童年,他就流泪了。手背上的三道刀疤和背部因伤口反复溃烂留下的疮疤,是孤儿岁月留给雷锋的终身印记。

1949年8月长沙解放,“苦水里泡大的”雷锋遇到安庆乡乡长彭德茂。他是雷锋父亲生前的好友。1950年,彭德茂送10岁的雷锋上学读书。6年后,他又带着雷锋来到望城县委机关,走进县委书记张兴玉的办公室。

不到16岁的少年雷锋,个头很小,穿着蓝衣青裤,有几个补丁,但洗得干干净净,手里拎着一个包袱。对着张兴玉,他怯怯地叫了一声“张书记”。此前,听说这个高小毕业的孤儿“很诚实、勤快,工作积极肯干”,张兴玉已经同意雷锋做县委通信员。在后来的相处中,张兴玉越来越喜欢这个小伙子,格外关注他的成长,工作之余引导他读了不少政治理论书籍,还给他讲八一南昌起义、井冈山斗争等革命史。张兴玉的女儿张秀芳回忆,那时候毛主席著作很少,一个县委可能就一两套,其中有爸爸的一套,雷锋就是从这时开始接触毛主席著作的。这个阅读偏好,雷锋保持终生。

在彭德茂和张兴玉的鼓励下,慢慢地,雷锋不那么拘谨了。怀着一种朴素的报恩情怀,他几乎献出了自己所有的热情。1958年6月7日,雷锋写下了人生中第一篇日记:“如果你是一滴水,你是否滋润了一寸土地?如果你是一线阳光,你是否照亮了一分黑暗?如果你是一颗粮食,你是否哺育了有用的生命?”人的一生要如何度过?雷锋已经开始了自己的思索。

雷锋写下第一篇日记的这年,新中国工业化建设正如火如荼。9月,鞍钢到望城招收青年工人,在征得领导同意后,雷锋报名。就是在这时,他把自己的名字由“雷正兴”改为“雷锋”,意为“到鞍钢去打冲锋”。他说,“雷正兴”是孤儿的名字,我早已不是孤儿了。两个月后,雷锋启程北上。在北京换乘火车时,他这样记述自己的心情:“北京是多么的可爱啊!我想在北京多停留几天,但为了1800万吨钢,我那颗火热的心已飞到了鞍钢,只想马上到达钢都,用自己的双手,使钢水昼夜地奔流,让钢水奔流得像海洋一样。”

左图:1954年秋,14岁的雷锋加入少先队。右图:1957年秋,雷锋(右一)和望城县委的领导干部们在一起。

左图:1957年2月,雷锋加入中国新民主主义青年团(后更名为中国共产主义青年团)。中图: 1961年4月2日,雷锋赠给战友一张自己拉手风琴的照片。右图:雷锋正在练习双杠。(季增 / 摄)

在鞍钢,雷锋成为一名推土机手,因为工作出色、乐于助人,很快引起鞍钢领导的注意。特别是在弓长岭铁矿焦化厂工作期间,“厂子是刚建的,又遇到这个比较突出的青年,厂里领导对他很重视。他要去当兵,厂里还舍不得放他”。乔安山回忆道。但入伍是雷锋一直以来的心愿。“我渴望已久的参加中国人民解放军的理想实现了,怎么叫我不高兴呢!”雷锋曾在入伍当天写下这些热气腾腾的文字。

部队确定要重点培养雷锋,是从他入伍第一天就开始的。1960年1月8日,雷锋在“欢迎新战友入伍大会”上代表新兵发言。他掏出講稿,第一句话还没说完,讲稿就被大风吹乱了。雷锋索性把讲稿揣进衣兜,慷慨激昂地说出7岁那年成为孤儿时就想说的话:“我们当中有工人,有社员,也有学生,来自四面八方,可我们只有一个心眼,学好本领,保卫祖国,当个像样的兵,做毛主席的好战士!”

“这是雷锋的‘第一炮,给在场领导留下了很深的印象,特别是咱们政委韩万金,说这个小战士讲得真好,很有政治水平。”乔安山向《环球人物》记者回忆,时任副政委刘家乐特别叮嘱,这个小战士将来不管分到哪个连队,一定要重点培养一下。后来雷锋练习投弹、学开汽车,都有老同志的悉心教导。

1961年5月14日,雷锋被提拔为四班副班长。庞春学还记得,当时为了锻炼雷锋,特地把四班原班长张兴吉调到三班,雷锋为代理班长,3个月后正式升任班长。

更突出的事情是雷锋入党。雷锋入伍仅仅10个月后,11月8日,运输连支部党员大会就通过了雷锋的入党申请。“这在当时没有先例,原则上入伍当年不能入党,因为考验的时间太短。雷锋属于破格,因为他在县委、在工厂都是先进。而且当工人月工资有30多元,当兵月津贴有6元,雷锋从一个孤儿变成战友里经济条件比较好的,他切身体会到了当家做主人的巨变,怀着一腔热情保卫国家。虽说当兵时间短,但已经达到党员标准。”庞春学说。他还向《环球人物》记者分享了一个细节:雷锋手中的《毛泽东选集》是当时沈阳军区工程兵主任王良太送给雷锋的,鼓励他学习,这本书当时连、排干部都没有。雷锋正是在重点栽培下飞速成长。

1961年11月26日,雷锋在日记中写道:“我学习了《毛选》一、二、三、四卷以后,感受最深的是,懂得了怎样做人,为谁活着……我觉得自己活着,就是为了使别人过得更美好。我要以黄继光、董存瑞、方志敏等同志为榜样,做一个热爱祖国、热爱人民,永远忠于党、忠于人民革命事业的人。”在军营的广阔天地中,他终于成长为人民的勤务员、真正的共产主义者雷锋。

1960年,雷锋(右)在连队指导员高士祥帮助下填写了入党申请书。(张峻/摄)

“总能做出出色的工作业绩”

不到16岁的雷锋在小学毕业典礼上说过:“毕业以后,很多同学准备升入中学学习。我呢,我决定留在农村广阔的天地里,当一个新式农民。我决心做个好农民,争取驾起拖拉机,耕耘祖国大地,建设社会主义新农村。将来,如果祖国需要,我就去做个好工人,为我国的社会主义工业化建设出把力。将来,如果祖国需要,我就参军做个好战士,用自己的鲜血和生命去保卫我们伟大的祖国。”

好农民、好工人、好战士,一步步成为现实。在雷锋短暂的一生中,他走上多个不同的工作岗位,无论做什么,他都毫无保留地向前、向前、再向前。

在望城时,雷锋就多次被评为工作模范,还是望城县培养的第一位拖拉机手。在鞍钢总厂一年零2个月时间里,他3次被评为先进生产者、5次被评为红旗手、18次被评为标兵,荣获鞍山市青年社会主义建设积极分子称号。入伍后,他又多次荣立二等功、三等功,安全行驶4000多公里,是工程兵团运输连出色的汽车兵。

对庞春学而言,雷锋远不是一个脸谱化的、只会做好事的符号。1960年1月2日,358名在辽阳入伍的新兵被集中到辽宁省工农干部学校(今中国共产党辽阳市委员会办公楼),进行加入部队前的培训。新兵们在这里领到军装,学习制度和纪律,20岁的庞春学第一次见到雷锋。“楼后边有个滑冰场,我们看到一个小个子在那滑,滑两下就摔,站起来再滑,又摔。我们吃完晚饭出来,看他还在那滑。这人瞅着像个小孩似的,但挺有毅力,给我印象挺深。”

雷锋的身高只有1米54,力气小,其他课目的军事训练成绩都不错,唯独手榴弹掷远不合格。有老兵告诉雷锋,投弹需要一定的臂力,雷锋就经常跑去练习单杠、双杠,“像着了魔一样”,胳膊都练肿了。“后来单、双杠都练得挺好,会前后摆浪,还代表咱们连参加了军区运动会。”庞春学记得,投弹课目结束考核时,雷锋的成绩达到了“优秀”。

雷锋的身高对于一名汽车兵来说,是个不小的困难。运输连一共有两种车型,分别是载重4吨的“吉斯150”型和载重2吨半的“嘎斯51”型。雷锋起初驾驶的是体型较大的“吉斯150”型,但开着吃力,需要垫高。考虑到行车安全,雷锋后来改开“嘎斯51”型。能开汽车,雷锋高兴极了,他在诗中写道:“党分配他驾驶汽车/每日就聚精会神坚守在机旁/将机器擦得像闪光的明镜/爱护它像爱护自己的眼睛一样。”

雷锋是个文艺活跃分子,会拉手风琴、会唱歌,刚入伍不久就被抽调去团演出队。1960年4月回到运输连时,汽车教学训练已经开始一个多月了。团摄影员季增因为要做好雷锋这个先进人物的宣传报道工作,天天往连队跑,给雷锋拍照。他记得,当时雷锋想出理论、图表、实物相结合的学习方法,整日趴在教练车前琢磨,外出坐公交车时,他就站在司机后边,学习驾驶动作。很快,雷锋就成了同年兵里学开车最晚、放“单飞”(指能单独驾驶汽车执行运输任务)最早的兵。

“雷锋不管干什么,都克服一切困难,创造出一流工作业绩。”庞春学说。连里有名的“耗油大王”13号车也是被雷锋“制服”的:凡是能拆能卸的零件,他都维修保养了个遍,并且进一步从驾驶技术上总结了一套节油方法论,让“油老虎”蜕变为“节油标兵车”。

当时有战士形容每天的状态是“两眼一睁,忙到熄灯”,可雷锋在3年的时间里读完了4卷《毛泽东选集》,其中不乏反复阅读、做笔记的文章。另外还读了《论共产党员的修养》等60多本政治理论书籍。这些时间,都是他从“六点”里挤出来的:早起点,晚睡点,饭前饭后挤一点,行军走路想着点,外出开会抓紧点,星期假日多学点。在庞春学的记忆中,雷锋没事就看书,“我就从没见过他坐着啥也不干的时候”。在1961年10月19日的日记中,雷锋把这种学习方法比喻为善于挤和善于钻的“钉子”精神。

一些生活细节也能表明雷锋对生活的巨大热情。早在望城时,就有人对他“很会安排生活,很爱美”“露出的衣领白白的”印象深刻。雷锋当工人时时髦的倒三角刘海,和他入伍后腰间系着的精心打理过的武装带,至今还在乔安山脑海中跃动——“人人都爱美嘛,班长也是。他是一個生动的年轻人。”他笑着说。

2022年7月18日,庞春学在辽宁辽阳家中接受本刊记者专访。他的身后是雷锋拉手风琴的塑像。(本刊记者 刘舒扬 / 摄)

2022年7月18日,中国共产党辽阳市委员会办公楼。62年前,庞春学和战友们就是在这里认识雷锋、一起参加新兵培训的。(本刊记者 刘舒扬/ 摄)

“他能那么理解一个孩子的心”

1960年10月10日,抚顺市建设街小学(今雷锋小学)二年级学生孙桂琴在校外辅导员聘任仪式上见到了雷锋。16名战士列队向师生们走来,校长告诉他们,走在第一位的战士叫雷锋。孙桂琴站在学生队伍的第一排第一个,个不高,脸红红,雄赳赳气昂昂的雷锋一下就给她留下深刻的印象:“他见到小朋友的那种高兴,那种发自内心的爱,就让你喜欢他。我寻思,哎呀这么矮的解放军,那不就是哥哥吗?所以我一直说他是大哥哥般的雷锋叔叔。”

69岁的孙桂琴现在是沈阳市关心下一代工作委员会副主任。直到今天,她还是那么难忘雷锋给她系上红领巾的事。“雷锋为我系红领巾,不仅系在我的胸前,更是系在我的心上。”那时她只有7岁,上学快要迟到,顾不得系红领巾就往学校赶,在校门口刚好遇到雷锋。雷锋走上前,接过红领巾,给她戴上,然后拍着她的肩膀说,以后上学前要把红领巾系好,要爱惜红领巾,因为那是红旗的一角,也是咱们少先队员的标志。从这以后,红领巾就成了孙桂琴和雷锋之间的默契。1962年9月,雷锋牺牲一个月后,孙桂琴和其他11名同學不约而同地来到雷锋墓前,献上一个由12条红领巾连缀而成的花环。她说,看着花环随风起舞的样子,真像一团热烈不息的火种。

在采访中,孙桂琴数度落泪,“他能那么理解一个孩子的心”是她重复最多的一句话。雷锋有“三快”:说话快、走路快、手脚勤快。但在孙桂琴的记忆里,雷锋和孩子们说话时会刻意放慢语速,用孩子容易理解的方式沟通。比如起初孙桂琴写“主”字,总是落下最上面的一点,是雷锋握着她的手在“王”上郑重地点下一点后,她才牢牢记住这个字的写法。

孙桂琴与雷锋有一张著名的合影《五好战士和红领巾》,发表在1962年第6期《解放军画报》上。照片中的孙桂琴和其他6名孩子簇拥在雷锋身边,孙桂琴眼睛最大,距离雷锋也最近。说起这张照片的拍摄场景,孙桂琴至今还历历在目。

那天她在阅览室看书,听见门响,抬头一看,是雷锋来了,20多名孩子瞬间把他围住,身材瘦弱的孙桂琴一下子就被挤到旁边。同来的摄影员季增取景时,好几个激动的孩子把书包往孙桂琴身上一挂就跑,生怕让别人抢了合照的位置。“我没舍得走,因为我太喜欢雷锋叔叔,太想和他照个相。”孙桂琴就那么站着。雷锋看到后起身,把她身上的书包一个一个拿下来,拉着她到自己身边一起拍照。“真没想到,雷锋叔叔能那么理解一个孩子的心愿!”孙桂琴红了眼眶:“我个矮,拍照不好看,雷锋叔叔就说‘我来想办法,出去找了两块砖头给我垫上。当时小孩那么多,他从没想过把我换下去。我这一生走过来,这些往事就像刀刻一样,刻在我的心里。”

左图:2022年7月20日,孙桂琴在辽宁沈阳接受本刊记者专访。(本刊记者刘舒扬 / 摄)右上图:1962年第6期《解放军画报》刊登的照片《五好战士和红领巾》,雷锋左手边第一个学生为孙桂琴。右下图:雷锋看着孙桂琴,对她说:“ 小桂琴,这下你高兴了吧?”(受访者供图)

孙桂琴拿出一张从未公开过的照片。这张照片与《五好战士和红领巾》是同一个拍摄场景,不同的是,照片上的雷锋笑着面向身旁的孙桂琴。她告诉记者,雷锋说的是:“小桂琴,这下你高兴了吧?”

1968年,16岁的孙桂琴也当上了校外辅导员,至今已经担任了151所小学的校外辅导员,在全国义务为孩子们讲雷锋的故事。“讲得越多,越佩服雷锋叔叔,越能理解雷锋叔叔。”孙桂琴对《环球人物》记者说,她既要做本职的医生工作,又要到处讲课,也会有不想动的时候,可是雷锋那时也很忙,他怎么就能隔三差五来看看我们?特别是2020年以来,孙桂琴去外地作报告,都是一个人,全程戴着口罩,途中不吃不喝,这对患有贫血、体重只有80多斤的她是不小的挑战。“我做这些事的时候也经常想,如果雷锋在,他肯定会这样做。雷锋这样做,我也必须这样做。更何况在这个过程中,我也收获了很多感动。”

2019年的一天,孙桂琴接到个神秘电话,邀请她去附近的商场见面。走到商场门口时,她看到一群身穿白衬衣、胸前戴着红领巾的白发老人。当她走近时,原本散落的一名名老人一下子排成了“方块队”。“一名女同志抱着一大束鲜花,一名男同志捧着一条红领巾,向我走来,敬了个少先队礼。”孙桂琴立刻想起来,46年前,自己为这些还是小学生的老人们讲过雷锋的故事。老人们说,今天想请孙老师再为我们和我们的孙辈讲一次雷锋的故事。那天讲完后,有个小男孩跑上前对她说:“孙奶奶,我想抱抱您,抱抱您我就觉得我离雷锋叔叔近了一些。”

从1960年10月雷锋牵起孙桂琴小手的那天开始,这只不大但厚实的手掌传递出的温暖就包裹了她。孙桂琴一直记在心里,记到今天。“有人问我,校外辅导员要做到什么时候?我想,如果雷锋叔叔还在的话,他今年已经82岁了,可能也会这样问我。我会告诉他,即使到了耄耋之年,我也会让我胸前的红领巾和我的白发一起飘扬。”