记忆之野·可克达拉

2022-05-30刘鹤

刘鹤

《希望的田野》,王新平摄。

一过四台,天山上满眼的绿也由淡入浓。车窗缓缓降下,一股湿润的冷风卷入车内,凛冽得与7月的盛夏不相称。赛里木湖层叠着好几种不同的蓝,在阳光下熠熠闪光,靠岸边的水是偏绿的天青色,再往里是澄澈的天蓝色,湖中心是沉静的深蓝色,这是阳光折射造成的自然现象,看来是昨晚那场覆盖天山北麓的大雨,让我得以见到这雨过天晴后才出现的景色。“赛里木”是蒙古语“赛罕赛剌木淖尔”的简称,意思是“清澈的湖”,在晴朗天气下,湖水的能见度常在10米以上,可谓湖如其名。

过了赛里木湖,果子沟隧道入口的上方长满了高大的西伯利亚冷杉,此地也因此得名“松树头子”,而通过隧道和果子沟大桥后进入的第一条沟叫“江巴斯沟”,“江巴斯”是牛羊的后胯,这个部位的肉以鲜美著称,很显然,这条沟的形状类似牛羊的胯骨。我在给内地朋友讲解这些地名的时候曾开玩笑说:松树头子、胯骨轴子,过去的劳动人民不管什么民族,起的地名都是质朴刚健。

自古以来,这条沿着天山从东到西横贯新疆之路,就是通往西方世界的重要通道,元代刘郁的《西使记》里记录了这条路的情况:

“又西南行,过孛罗城(即博乐城)……城南有海(即赛里木湖)……西南行二十里,有关曰铁木儿忏察(即果子沟松树头子),守关者皆汉民,关径崎岖似栈道。出关至阿里麻里城,市井皆流水交贯,有诸果,惟瓜、蒲萄、石榴最佳。回纥与汉民杂居,其俗渐染,颇似中国。又南有赤木儿城,居民多并、汾人。”

这条延续了千年的西行之路,我从小到大不知道走了多少遍,每一处山势转折,每一座敖包麻扎都烂熟于心,只不过这一次我西行穿过果子沟的目的地与以往不同,不是伊犁哈萨克自治州的首府伊宁市,而是同处伊犁河畔的另一座古老又年轻的城——可克达拉。

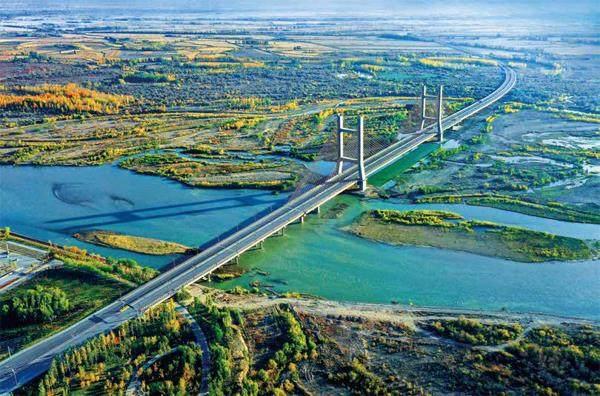

不同季节中的可克达拉大桥。

丰饶之地·记忆之野

从清代开始,生活在北疆哈密—伊犁一线、操陕甘方言兰银官话的汉人,就习惯性称呼新疆以东的地区为“口里”,因为他们大多数来自甘、宁地区,沿着河西走廊,经星星峡口进入北疆,对他们来说,星星峡以西的地方就自然是“口外”,而他们来的地方,即星星峡以东的广大地区,也就自然而然是“口里”了。但在历史长河更悠远的上游,经河西走廊进入新疆的汉人却多经玉门关、阳关进入南疆,这是因为在从汉至唐的很长一段时间内,南疆的农业生产水平、经济发展程度和城镇密度都超过北疆,故唐代边塞诗中多有“春风不度玉门关”“西出阳关无故人”之语。至清代中后叶,新疆经济重心已逐渐由南疆塔里木盆地的南北缘转移至天山北麓准噶尔盆地南缘,自东进入新疆的军民、商客也主要走哈密—迪化路,或是纬度更高的草原路(科布多—塔城、阿勒泰),但杨昌浚的《边塞词》中,仍有“大将西征人未还,湖湘子弟满天山。新栽杨柳三千里,引得春风度玉关”之句,可见历史形成的这种“南耕北牧”的经济政治格局对文化的影响之深。时至今日,在旅行者之中仍然流传着“北疆看自然景观,南疆看人文历史”的说法。

但在天山北麓西端的伊犁河谷,则显然是一个例外,这里不仅是新疆历史上最早有人类活动的地区之一,而且在古代历史上的各个时期,都保持着重要的地位。蜿蜒西去的伊犁河和其纵横交错的支流为河谷带来了丰沛的降水和湿润的气候,加上充足的阳光和肥沃的土壤,使古代的伊犁河谷成为重要的农业生产基地,同时,也成为了西域政治、经济、文化的中心之一,古代各个时期的中原王朝和地方政权,均将伊犁河谷视为战略要地,在此建设城池,屯驻军队,留下了一大批历史文化名城。而伊犁在历史上有伊列、伊丽、夷离堇、也里虔之名,其词源无一不指向“大王”之意,也反映出历代政权将其作为统治中心的历史传统。

根据《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查结果集成》已经公布的资料,全疆发现的古城址370處,伊犁河谷33处,约占8.9%。全疆古城址平均密度为2.27座/万平方公里,伊犁河谷为5.9座/万平方公里。全疆发现的古墓葬群4000余处,伊犁河谷1100处,约占27.5%。全疆古墓葬群平均密度为24处/万平方公里,伊犁河谷为196处/万平方公里。无论是古墓葬群数和古墓葬座数,伊犁河谷均为全疆之首,这里不仅是一块丰饶之地,也是历史文化的记忆之野。

自西汉对西域建立有效治理以来,受到中原农耕文明影响和丝绸之路的经济刺激,伊犁河谷开始出现城市的萌芽,1961年,考古工作者曾在伊犁昭苏县夏塔乌孙古墓中发掘出汉代舌型铁犁一具,之后又在相邻的特克斯县发掘出一批同类型的铁犁,而昭苏—特克斯正是古代乌孙统治的中心之一,显示出汉朝的屯田活动和定居生活的吸引力,是促使此地城镇萌发的主要原因。从唐代开始,伊犁河谷开始出现以大、小弓月城为中心的弓月城群,之后的五代宋辽金时期出现了喀亚斯、海押力城群,以及元明时期的阿力麻里城群,准噶尔时期的古尔扎、海努克城群。清朝统一西域后,出于维护祖国统一和领土完整、防御沙俄的目的建立的惠远城群(即宁远、绥定、广仁、瞻德、拱宸、熙春、塔勒奇等“伊犁九城”)使伊犁一跃成为清朝在新疆的统治中心,虽然在1884年新疆建省之后转移至东面的迪化,但作为伊犁将军的驻地仍保持着相当重要的地位。

驶出果子沟后一路向西,远远地已看见伊宁市的轮廓,过巴彦岱而不入,继续往霍城方向向西,一个个充满了历史沧桑的地名扑面而来,每一个都充满了传奇色彩。其中最传奇的,要属瑞典人约翰·古斯塔夫·列纳特的故事,列纳特是18世纪“大北方战争”时期瑞典军队的一位炮兵中尉,1709年6月,他在波尔塔瓦战役中被沙俄军队俘虏,后被编入沙俄军队,参与了沙俄在中亚的军事扩张行动。1716年,准噶尔军队击溃入侵亚梅什湖的沙俄军队,列纳特再次被俘,并为准噶尔效力17年,后辗转回到瑞典,带回了著名的《雷纳特地图》(现存于瑞典乌普萨拉大学博物馆),地图中用托忒蒙古文清楚地记录着这一路上的地名:奎屯、博乐、伊犁、巴彦岱、塔勒奇、霍尔果斯……

与这些千百年前的历史文化名城相比,路旁出现的可克达拉这个名字显得有些陌生,也有些年轻。更多的人知道这个名字,是因为上世纪50年代的一部纪录片《绿色的原野》里的插曲《草原之夜》,这首传颂了半个世纪的名曲里唱道:

美丽的夜色多沉静/草原上只留下我的琴声/想给远方的姑娘写封信/可惜没有邮递员来传情/等到千里冰雪消融/等到草原上送来春风/可克达拉改变了模样/姑娘就会来伴我的琴声。

在那个激情燃烧的岁月里,无数人在听了这首曲子之后,对“可克达拉”这个名字产生了诗意的想象,背起包袱奔赴梦中的草原。这首歌也给我带来了疑问和困惑,地图上“可克达拉”的位置在伊犁河以北、霍尔果斯河以东、科古琴山以南,这个位置现在是农耕区,并无大片的草原。那么“草原之夜”又从何而来?

卫星地图显示在霍尔果斯河以西,哈萨克斯坦共和国境内图尔根河流域,还有一个“阔克塔拉”(和“可克达拉”是同一个词),同样也不是草原,清代地理学著作《西域水道记》里将此地标注为“小苇子湖”,那么我国境内的“可克达拉”也是苇子湖吗?

而那些听了《草原之夜》就毅然奔赴未知远方的年轻人,他们有着什么样的故事,现在又身在何处呢?找寻这些问题的答案,正是我此行的目的。

绿色原野·红色之城

新疆的自然地理条件特殊,自古又是多民族共居之地,

因此新疆的地名往往有非常鲜明的地域特点。一是以水为名、以泉为名,这跟干燥少雨的气候有关,如江布拉克(生命之泉)、巴音布鲁克(丰饶之泉)、拜西布拉克(五眼泉)、依吞布拉克(独泉子)。二是以颜色为名,这与干燥少雨导致的自然景观单一有关,比如阿克苏(白色的水)、喀喇乌苏(黑色雪水)、乌兰乌苏(红色的水)、可可托海(绿色丛林)、博尔塔拉(银色原野)。在所有的地名中,与黄色有关的地名最少,因为对游牧民族来说,黄色象征着干旱和死亡。三是多语种地名,如伊犁地区有哈萨克语地名3346处、汉语地名1498处、蒙古语地名714处。同时新疆还存在大量由两种语言复合而成的地名,比如伊宁(伊犁、宁远)、塔城(塔勒巴克、城)。

可克达拉显然也是这样一个复合词,“可克”是哈萨克语“绿色”的意思,“达拉”则是蒙古语,意思是“原野”,“绿色原野”显然表达了游牧民族对生活最美好的向往。然而谁又能想到,“可克达拉”不仅是一片绿色的原野,更是绿色原野上由军垦战士创立和建设起来的一座现代化的红色军垦新城呢?

车过巴彦岱不过20分钟,我就向着“可克达拉”的路牌驱车驶下清伊高速,进入壮观的七一七大道,沿着宽阔的大道向前望去,宽阔的道路纵横交错,一直延伸到远方仿佛飘浮在空中一般的可克达拉大桥上。高耸而整齐的银杏和夏橡像哨兵一样在道路两旁列队,这整洁又庄重的城市规划风格,以及路边名为“亮剑”的军垦雕塑,无声地提醒着每一个旅行者已经进入了新疆生产建设兵团的城市。

1953年5月,中国人民解放军新疆军区根据命令,将所属部队分别整编为国防部队和生产部队,其中的第五军十五师是一支英雄的部队,曾参加过五次反“围剿”、二万五千里长征、南泥湾大生产、南下北返、中原突围、保卫延安、解放大西北,身经百战,历尽艰辛,为新中国的诞生和新疆的解放建立了不朽功勋。整编为新疆生产建设兵团第四师后,18个农牧团场分驻伊犁各地,铸剑为犁,一边从事农牧业生产,一边巩固边防,守护长达400余公里的边境线。时至今日,已开垦良田10余万公顷,开拓优质草场24万公顷,成为兵团最大的粮仓和牧场。在第四师长达50多年的屯垦戍边历史中,形成了无数传奇故事。

新疆生产建设兵团第四师77团附近。

2015年4月8日 ,新疆维吾尔自治区人民政府轉发《国务院关于同意新疆维吾尔自治区设立县级可克达拉市的批复》,可克达拉市正式成立,由新疆生产建设兵团管理。这意味着,在第四师不仅有了兵团最大的粮仓和牧场,还有了一座军垦新城。

银发骑士·沙海老兵

现在的可克达拉市是由数个团场合并而成的,我要追寻可克达拉和《草原之夜》最开始的故事,需要前往更西边的64团,这首让可克达拉为世人所知的歌曲,就是在那里创作出来的。西去的国道两旁万亩良田碧野连天,山坡上牛羊盈野,河谷里瓜果满园,在这望不到头的绿色原野中,金黄色的图开沙漠显得特别突兀,图开沙漠公园中如织的游客让我再次感叹伊犁河谷得天独厚的自然条件:在别处,人们以沙漠中的绿洲为奇景,而在伊犁,人们却以绿洲中的沙漠为奇景。“塞上江南”之名实在所言非虚,但真正意义上的草原仍未出现。

直到在64团团部,我见到了颇具传奇色彩的军垦老战士顾老,才解开了“可克达拉”和“草原之夜”的谜团。顾老1955年在甘肃省山丹军马场服役,是新中国第一批骑兵,1959年受命入藏,经过大小数十场战斗,至1962年立下赫赫战功,经领导批准转业至地方工作。因为在部队期间看了八一电影制片厂拍摄的反映新疆生产建设兵团屯垦戍边生活的纪录片《绿色的原野》,对影片中的“可克达拉”充满了美好的向往,因此向部队申请转业至新疆生产建设兵团工作。

然而,当顾老满怀希望地到达这个叫可克达拉(今64团)的地方时,却发现命运跟他开了一个不大不小的玩笑:出于艺术的考虑,影片中对可克达拉进行了一定程度的美化,片中部分关于草原的镜头实际上拍摄于新源和昭苏,而真实的可克达拉却是一块泛着盐碱的苇子湖,远没有影片中的诗意、浪漫和美好。一直到聊到这里,我才恍然大悟为什么《西域水道记》里将霍尔果斯河以西的那个同名的“阔克塔拉”标注为“小苇子湖”。

虽然命运和顾老开了玩笑,但顾老却没有跟可克达拉开玩笑。经过短暂的考虑,顾老毅然决然地留了下来,割苇子、挖排碱渠、从塔克尔·穆库尔沙漠里拉沙治碱,硬是在盐碱地、苇子湖里开出一亩亩良田,同时受团场委派选育战马,组织民兵骑兵排并担任排长,驰骋在边境地区,守护边防。

大半生的奉献,虽然不能将可克达拉变成梦中的草原,却将脚下的热土变成了阡陌相连的千里沃野,这是比电影中更美丽的现实图景。

新疆生产建设兵团第四师79团附近。

可克达拉的薰衣草田。

86岁的顾老一头银发,精神矍铄,说话时仍将双手放在膝盖上,声音洪亮,中气十足,丝毫不减军人的威仪。临别时顾老告诉我,他的故事并不算什么,他年轻时在旁邊的63团塔克尔·穆库尔沙漠边缘拉沙时,曾见过几位从东海舰队转业至此的老水兵,他们从东海来到这世界上离海最远的地方,在沙漠里奉献了大半生,听说不久前才找到老部队。

云上草原·昭然复苏

找到了问题的答案之后,我再次回到七一七大道上。虽然我没有在这里找到草原,但其他团场所驻的昭苏却有大片的美丽草原,要到达那里,我需要先通过一条两边开满了薰衣草的大道,通过那座看起来飘浮在空中的可克达拉大桥,到伊犁河的对岸去,这样才能通过被称为“云上草原”的伊昭公路,到达昭苏。

路旁的薰衣草原来并不生长于伊犁河谷,而是来自遥远的地中海地区。上世纪50年代,国家每年要花费大量外汇采购薰衣草精油用于医药、化工等领域,为此,中国科学院北京植物园和轻工业部香料研究所从欧洲引进薰衣草种子,先后在北京、上海、西安、重庆、河南等地尝试培育,均未能成功。1964年,国家轻工业部考虑到伊犁河谷的纬度、气候和土壤条件都与薰衣草的主产区——法国普罗旺斯相似,就将培育种植薰衣草的任务交给新疆生产建设兵团第四师,终于试种成功,满足了国家的需要。

经过三代兵团农业科技工作者坚持不懈的努力,薰衣草如今已经是第四师最重要的经济作物之一,和可克达拉市的标志性花卉、另一种香料作物——香紫苏,共同构成了这个城市盛夏调色盘上的重要色调:紫色。而在城外的广袤原野上,成百上千亩的薰衣草汇成的紫色海洋,构成了全国绝无仅有的壮丽景观。

由银杏、夏橡、梧桐、沙枣、薰衣草和紫苏装点的大道尽头,就是那座无论从城市的任何角落都可以看到的可克达拉大桥,这座钢索斜拉桥全长近3000米,连接着伊犁河两岸,因为河岸较高、桥体宏伟,从远处看起来,大桥仿佛飘浮在空中,一直通往天际。

然而在引桥之下,我却被拦住了去路——既不是被车也不是被人,而是被一群环颈雉鸡,这一家老小排得整整齐齐,在母鸡的带领下横穿马路,丝毫不惧怕人类。在之后的很多天里,我又在这个现代化的智慧城市中见到了珠颈斑鸠、戴胜、红隼、野兔和狐狸,以及很多种我叫不上名字的鸟类和动物,深刻领会了路边“人与自然和谐共生”这句宣传标语的真正含义。

当我驶过大桥的时候已是北京时间晚上10点,在东部地区想必已是万家灯火,然而在这祖国的西北角,却正是夕阳西下的时候,远处的天山顶端千仞霜雪,桥下奔腾西去的伊犁河水万丈金光,这落霞与孤鹜齐飞的人间胜景,应该与2000多年前张骞看到的并无两样。

(责编:栗月静)