瓦萨里与米开朗琪罗

2022-05-30胡恒

胡恒

摘要:《围困佛罗伦萨》是文艺复兴时期关于佛罗伦萨城市景观最重要的画作,由瓦萨里工作室完成,其主题为文艺复兴史上一场重要的战争。画作的历史背景、内容、赞助人与画家的关系等各个层面都具有鲜明的时代性。画家通过构图经营,将这些不同的层面密切结合在一起,并将该战事中具有特殊意义的艺术家米开朗琪罗与赞助人美第奇家族之間的关系巧妙地表现出来。该画作对于文艺复兴城市空间的塑造、战争与风景画的结合模式有着深入的探讨,更为隐晦的则是画家与米开朗琪罗的私人情感关系的图像化,而正是最后一点使得该画作呈现出与其他文艺复兴同类画作完全不同的气息。因此,该画作也成为探讨文艺复兴文化丰富的内在世界的一个重要索引。

关键词:瓦萨里工作室; 《围困佛罗伦萨》; 米开朗琪罗; 战争; 美第奇家族

J2005A009111

一、 引 子

众所周知,乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari)曾在其巨著《意大利艺苑名人传》中首次用文字描述了文艺复兴的三百年艺术史。①实际上,瓦萨里还是一个“图像撰史者”。这项与文字平行的撰史成果不是书册图集,而是数十幅尺度或大或小的湿壁画、蛋彩画、油画。从艺术家、赞助人到各类历史事件,瓦萨里将艺术的社会性一面都铺展在佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地的各个府邸、宫殿、市政厅、教堂的墙壁屋顶上。它们大多为美第奇家族或教皇等权贵委托,常常是规模浩大的“系统”工程中的一部分。一般来说,它们由瓦萨里与其工作室集体完成。比如1555年美第奇家族的科西莫公爵(Cosimo I)委托瓦萨里将韦基奥宫(Palazzo Vecchio)全面重饰。这项工程持续了十数年。瓦萨里工作室为之绘制了数以百计的各类画作。其中不少与艺术活动相关,比如伯鲁乃涅斯基(Filippo Brunelleschi)向老科西莫(Cosimo de Medici)讲解圣洛伦佐教堂(San Lorenzo)的模型,洛伦佐(Lorenzo Medici the Magnificent)、科西莫公爵与艺术家们讨论作品,某些著名的艺术品(比如米开朗琪罗的《大卫》)甚至瓦萨里自己都有“出镜”。

这些画作中有一个主题是战争与城市。从十四世纪末开始,意大利半岛战争频发,各个城邦之间冲突不断,德国、法国、西班牙等各方势力竞相角逐。借此题材,瓦萨里将城市的诸般面貌搬上画面。虽然大多为中远景,但是瓦萨里仍然尽力画出它们的特点——标志性建筑、城墙、规划布局、外部地形。

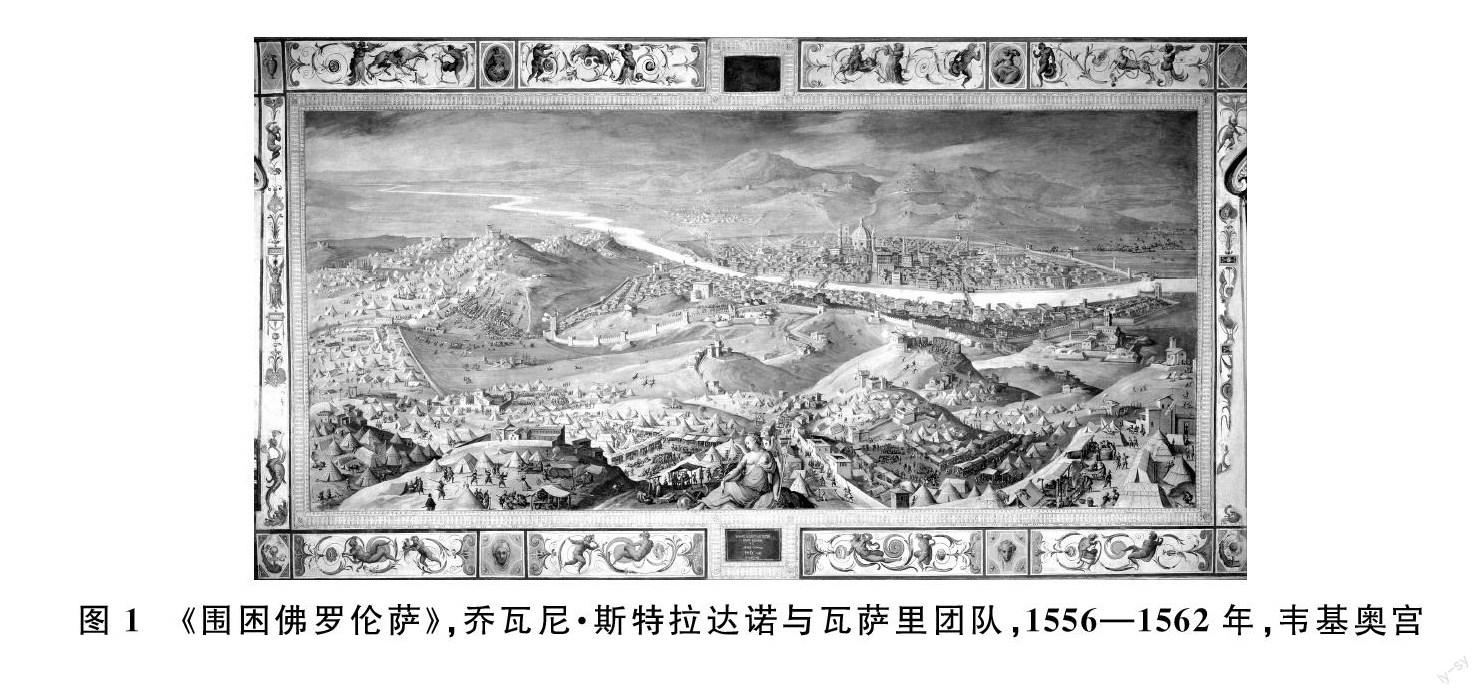

这一系列画作中,出现最多的是佛罗伦萨。它是瓦萨里的长居地,也是文艺复兴战事最密集的地方之一。1556—1562年绘于韦基奥宫的《围困佛罗伦萨》(Siege of Florence,以下简称《围困》)(图1)是其中最为著名的一幅。它位于韦基奥宫克雷芒七世大厅(Palazzo Vecchio, Sala di Clemente VII)的墙上,长约数米。虽然执笔者不是瓦萨里本人,而是其首席助手乔瓦尼·斯特拉达诺(Giovanni Stradano)及工作室;克雷芒七世大厅在韦基奥宫一层东南端头处。整个房间大大小小总共有31幅画作为墙面屋顶装饰,都由瓦萨里与其工作室一同完成,创作时间在1556—1562年期间。落在斯特拉达诺名下的有12幅,多为鸟瞰风景类。这些画中,《围困》尺度最大,几乎占满最长的一面墙。参见Ross King, Florence: The Paintings & Frescoes,1250—1743, Black Dog & Leventhal Publishers, 2015, p.485; Guida Storica, Palazzo Vecchio e i Medici, Studio per Edizioni Scelte, 1980, pp. 166171。但这幅画的主题、构图、风格,包括历史细节基本上都由瓦萨里亲自拟定——瓦萨里曾在其对话录里详细讲解了他在阿塞特里山(Arcetri)上用测量棒为该画取景的过程。1523年,斯特拉达诺出生于布鲁日。他27岁(1550年)来到佛罗伦萨,加入瓦萨里的工作室,很快成为瓦萨里的主要助手。在1555年开始的韦基奥宫装饰项目中,他承担了大量绘画工作,有一批画为瓦萨里与他一同署名,还有几幅是斯特拉达诺与工作室署名。虽然《围困佛罗伦萨》以斯特拉达诺与工作室署名,但一般都归为瓦萨里团队的集体成果。瓦萨里在《名人传》写道:“斯特拉达诺想象力丰富,擅于着色。他按照我的设计与指导,在韦基奥宫中绘制了大量蛋彩画、湿壁画和油画,这些工作历时10年之久。”参见瓦萨里:《巨人的时代》(上),刘耀春等译,湖北美术出版社,2003年,第453页。从中我们不仅能感受到十六世纪大规模战争的恢宏场景,还能一窥佛罗伦萨最为繁盛时的全貌。

二、 《围困》与“佛罗伦萨保卫战”

1529年,在教皇克雷芒七世的要求下,一支由奥朗日(Orange)君主带领的四万西班牙大军从罗马启程北上,包围了佛罗伦萨。1513年,美第奇家族出身的列奥十世(1513—1521在位)在罗马就任教皇,此后,美第奇家族就在实质上统治了佛罗伦萨。1523年,同是出身于美第奇家族的克雷芒七世(1523—1534年在位)就任教皇,延续了这一状况。但是,1527年,神圣罗马帝国的查理五世带领西班牙大军进攻、劫掠罗马。这促使佛罗伦萨反对美第奇家族的势力崛起,使佛罗伦萨短暂地摆脱了美第奇家族的控制,并驱逐了美第奇家族。共和国的统治再次回到佛罗伦萨。不过,克雷芒七世在稳定了罗马局面之后,随即要求查理五世命令旗下的雇佣军帮助他反攻佛罗伦萨,夺回美第奇家族对佛罗伦萨的控制权。这就是《围困佛罗伦萨》的历史背景。参见克里斯托弗·希伯特:《美第奇家族的兴衰》,冯璇译,社会科学文献出版社,2017年,第326页;圭恰迪尼:《意大利史》,辛岩译,广西师范大学出版社,2014年,第9页。对于战争经验丰富的佛罗伦萨,这次围城有些不同寻常。它不是单纯的外来侵略,而是被驱逐的美第奇家族为夺回政权的报复之战。战争持续了10个月之久,在指挥官弗朗西斯科·费鲁奇(FrancescoFerruucci)被俘之后,佛罗伦萨市民宣布投降。

这一事件对于佛罗伦萨来说意义重大。从十四世纪末期(文艺复兴初)开始,美第奇家族就在不断经历“掌权—被驱逐—回归掌权”的循环。1529年这次围城之战后,美第奇家族才算是一劳永逸地成为佛罗伦萨的“君主”。这是这座城市标志性的共和精神与绝对权力的一次终极对决。

它暗示着城市属性的变化,以及文艺复兴在佛罗伦萨百余年的蓬勃發展趋于尾声。

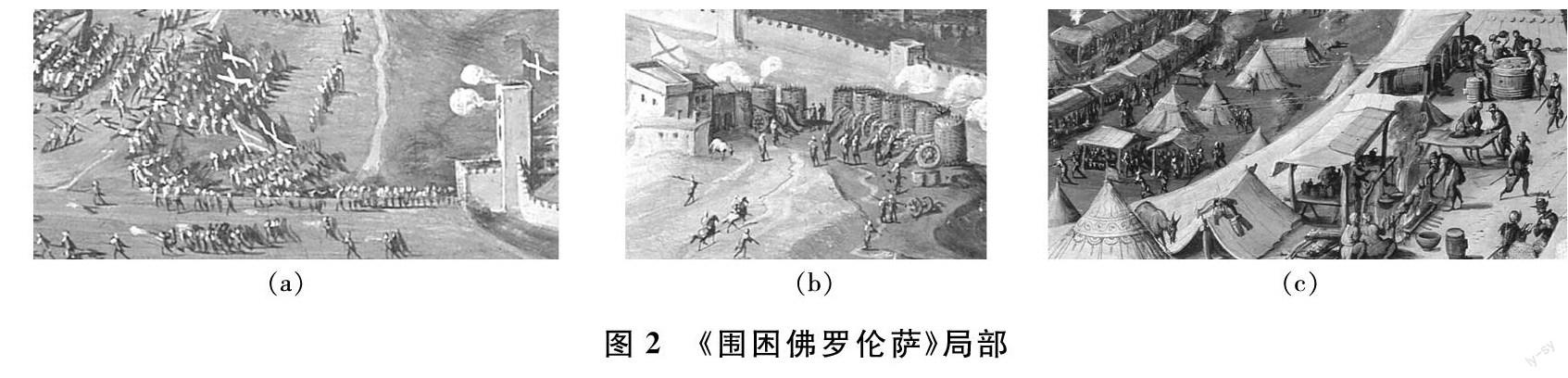

《围困》与瓦萨里工作室其他的战争画迥然不同。其一,那些画一般都以战争场面为主,属于历史画范畴。主要内容多为城下战马奔腾、城墙上战士攀爬肉搏,城市部分为远景。《围困》则像一幅写实风景画。城市占画面约六分之一。周边的自然环境更像是画面的主体。山形起伏,河流宛转,视野开阔,空气感十足。离近看才会发现,在前景的山丘处有很多行军帐篷、青铜火炮,成组的士兵跑来跑去。右下方有一个大型军营很是热闹:有些士兵在操练,有些在赌钱喝酒,有些在闲逛,有些在休息;一些女佣在烧水整理食物,晾晒衣服盔甲。离城墙较近的一处山头有两排火炮在发射中,硝烟弥漫。左右两端的城门都有佛罗伦萨士兵往城外出发。左边城外的空地上已经交火,红底白十字旗帜(佛罗伦萨共和国)和勃艮第圣安德烈十字白色军旗(西班牙人)混在一起。两边士兵开始短兵相接,厮杀在一处。右边的那一支在急行军,看似在进行一次奇袭,目标是更 远处的一个西班牙兵站。虽然战争场面激烈复杂,但相比整个画面,仍像是自然风景中的点缀,并没有削弱画面总体上的风景画特征。军营与战斗部分有比较明显的斯特拉达诺风格,是其“发动生动的想象力来完成的”Ross King, Florence: The Paintings & Frescoes,12501743, Black Dog & Leventhal Publishers, 2015, p.485.。(图2)

其二,通常来说,瓦萨里的战争画对城市的描绘重点在于交火中的城墙、城门、碉堡等地方,以及城内最高的标志性建筑。比如关于米兰的画中就有米兰大教堂,关于比萨的两幅都画了著名的比萨斜塔。它们截取的是城市的部分片段,或做场景,或做背景。《围困》中的佛罗伦萨是一个完整的城市。为了表现“围困”,整个城墙都被画了进来。西班牙军队的围城在东、西、南三面,炮火区主要布置在河南侧。这三面的战事状况都画得十分细致。不同的城门,双方的攻防模式也各有不同。防御工事中的碉堡是刻画重点。有几处炮火猛烈的地方,墙上的破损处清晰可见。尽管城外打得热火朝天,城内却没有多少影响。单看城墙内的话,街道宁静祥和,建筑井然有序,一副太平盛世的样子。

三、 《围困》中的佛罗伦萨

在《围困》之前,关于佛罗伦萨的城市风景画大体都采用一个相似的视角,那就是从城外西南角的某一山丘顶上俯瞰。比如1510年乌伯蒂(Lucantoniodegli Uberti)的佛罗伦萨城市全景地图。这个视角下的佛罗伦萨景物如画:城内欣欣向荣,城外一派农家之乐——河中打鱼,田中耕作,甚至还有画家在野外写生。不足之处则是,城内建筑比较拥挤,除了几个较高的标志性建筑外,其他的难以辨认。

《围困》选择的是一种正南向的视角,有点类似正轴测。瓦萨里在《原因》(The Ragionamenti)一书中解释了他在为《围困》做构图时的取景意图和方法:“从自然的角度和通常用来描绘城市和村庄的方式来描绘这一场景(佛罗伦萨)是非常困难的。它们通常是从生活中随机地画出来,但是高的建筑都会遮住低的建筑。……我从我能找到的最高点去画,最终找到(阿塞特里山上)一座房子的屋顶。……我拿着指南针,把它放在屋顶上。我用一根测量棒笔直地指向北方,从那里开始画山、房子和最近的地方。然后我移动测量棒,直到它与景观中每个元素的最高点对齐为止,以获得更广阔的视野。”(Giovanni Fanelli, Michele Fanelli, Brunelleschis Cupola, Mandragora s.r.l, 2004, p.49.)这个视角的好处在于,阿诺尔河从画面中间横向流过。河北侧的沿岸风景平平展

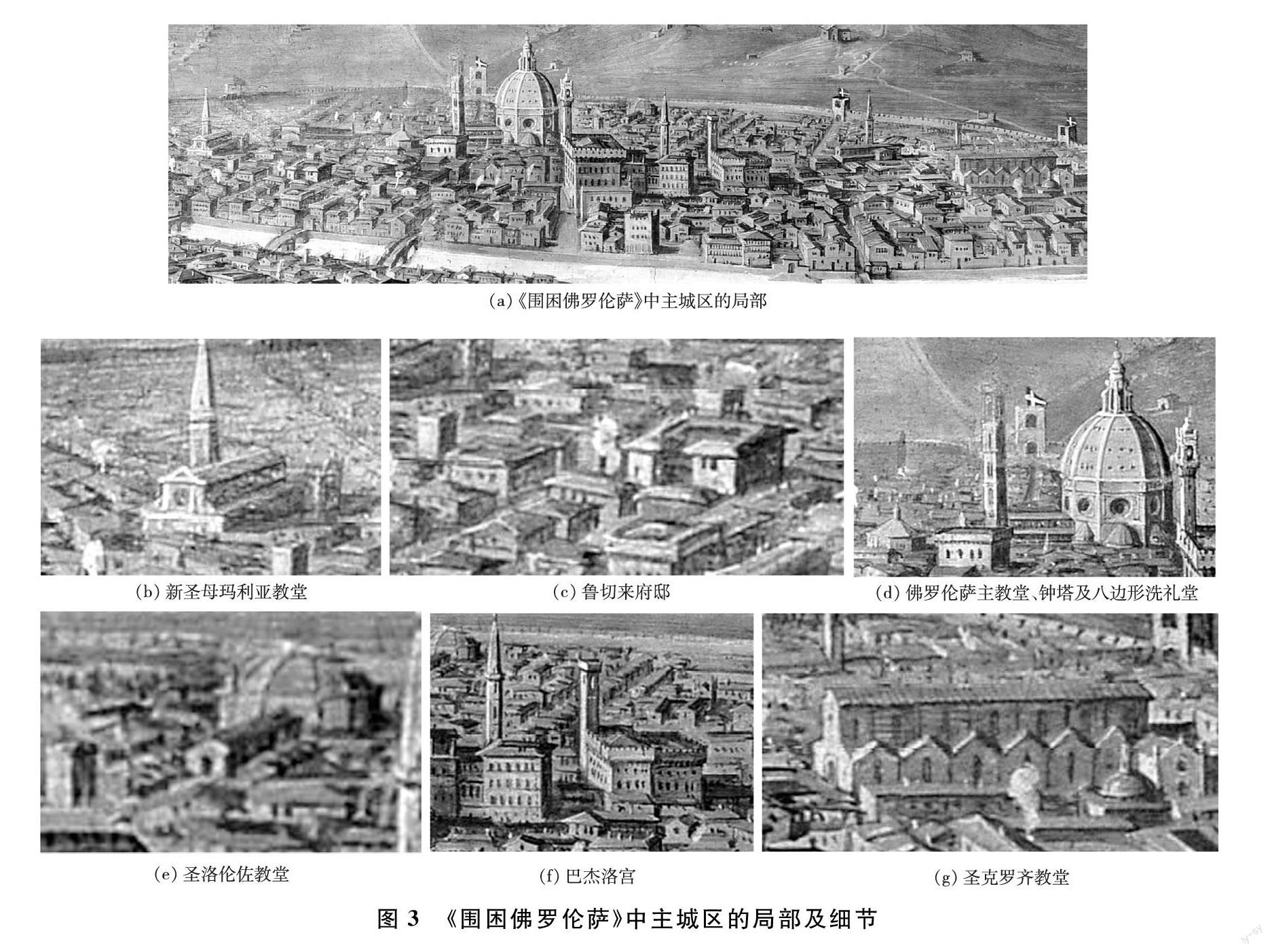

开,一览无遗。这个景象很罕见。城内的那些重要的教堂、市政厅、修道院、府邸大多在东西轴上,横向排开十分方便:佛罗伦萨大教堂(Florence Cathedral)、钟塔、八边形洗礼堂位于城市的中心,左端是新圣母玛利亚教堂(Santa Maria Novella),右端是圣克罗齐教堂(Santa Croce)。夹在中间的是几个府邸、宫殿、市政厅。尤其是东端河边的一个城门堡垒,它的形式很特别,且首次出现在图画之中。再者就是河南侧。这块地形起伏较大,在一般的木刻版画中处理得都比较粗糙。尤其是东边部分被山挡住,少为人知。著名的圣米尼阿托教堂(San Miniato)在其他画作中要么是远景,要么被略去。在这里,它成为前景中最重要的对象——它和整个圣米尼阿托山都是战场的焦点。当然,这个视角也有缺陷。那就是角度偏低,所以北边远处看不太清楚。不过那部分在当时多为空地,房屋甚少。

到了1529年,佛罗伦萨已经是一个建设基本成熟的城市。从1420年佛罗伦萨大教堂穹顶开始建造至此一百年间,街道、广场多已成型,诸多大师也已经在这里完成了自己的代表作品。我们在《围困》里能够找到它们的著名身影。比如伯鲁乃涅斯基的大教堂穹顶、拜齐礼拜堂(Pazzi Chapel)、圣灵教堂(Santo Spirito)、皮蒂府(Palazzo Pitti)(一期),阿尔伯蒂(Alberti)的新圣母马利亚教堂立面、鲁切来府邸(Rucellai),老桑迦诺(Giuliano da Sangallo)的圣母领报教堂(Annunziata)、斯特罗奇府邸(Strozzi),米开罗佐(Michelozzi)与多纳太罗(Donatello)合作过的圣米尼阿托教堂,众多建筑师、艺术家参与其中的市政厅(韦基奥宫)、巴杰洛宫(Bargello)、奥尔圣米迦勒教堂(Orsanmichele)、卡米列圣母堂(Carmine)。它们描绘精细,方位角度准确。瓦萨里曾说过:“他在(这幅画的)设计中力求对现实生活的绝对忠实。”参见Ross King, Florence: The Paintings & Frescoes, 12501743, Black Dog & Leventhal Publishers, 2015, p. 485。甚至位于大教堂北向远端的圣洛伦佐教堂、美第奇府邸(Palazzo Medici)、育婴堂(Spedale degli Innocenti)都依稀可见。除了体量较小较低矮的几个凉廊,其他在历史上留下名字的建筑都在这幅画中了。(图3)

1529年后的佛罗伦萨在建筑上的成就乏善可陈。这些大师多已仙去,盛世不再。到1556年绘制该画时,这二三十年间佛罗伦萨没有增加什么重要的内容。可以说,《围困》画下的是佛罗伦萨的高光时刻。

并且,有意无意地,画中还留下了未来的几个较为重要的作品的印迹。十六世纪后半期,佛罗伦萨在建筑上的成就只有瓦萨里的乌菲奇宫(Uffizi)及阿曼纳蒂(Ammannati)完成的皮蒂府、圣特里尼达桥(Ponte Santa Trinita)尚值一提。它们在画中都位于前端。比如乌菲奇宫,它是由市政厅广场南向通到河边的一条街整个改造而成。这个项目与《围困》几乎同时进行(1560年动工),所以画面上留下了原始街道的样子。由于角度的关系,这条街正对画面,我们可以清晰地看到它的全貌。

加上这几个“未来”的建筑,《围困》几乎囊括了文艺复兴建筑史的“佛罗伦萨卷”的全部内容。可以说,它就是一张城市历史地图。

①这些大炮是当时最先进的加农炮,1521 年传入意大利,青铜铸造,用铁制弹丸,相比石制弹丸威力更大,专用于攻击城墙。它们易于转移,非常灵便。参见保罗·斯特拉森:《美第奇家族——文艺复兴的教父们》,马永波、聂文静译,新星出版社,2007年,第168169页。

四、 米开朗琪罗与星形堡垒

看上去,这张“历史地图”中唯一缺席的大师就是米开朗琪罗。彼时,米氏设计的圣洛伦佐教堂新圣器收藏室与图书馆(New Sacristy of Laurenzinan)都还未完工。并且这个教堂位置偏远,在画中只有一点模糊的轮廓。不过,米开朗琪罗却是这幅画的主角之一。

延续十个月之久的“佛罗伦萨保卫战”中,真正贡献力量的本地艺术家只有米开朗琪罗。战事一开始,他就被共和国政府选入“军事指挥委员会”的九人组,主管城防工程。1529年2月22 日,米开朗琪罗亲自登上城市最高点——佛罗伦萨大教堂穹顶的采光亭上——拟定城市的整体防御体系。随后他每日两次到城墙工地上监督指导城墙、城门、壁垒的建造。在佛罗伦萨,建筑师都有亲上一线协助城防建设的传统。比如伯鲁乃涅斯基就曾在佛罗伦萨周边地区的各个战略要地做过组织规划,设计炮楼,加固墙体。

与其前辈不同,米开朗琪罗对佛罗伦萨的整体防御体系作了相当大的革新。其一,他把河南侧的圣米尼阿托山上的教堂及周边的一片房子整个圈起来,做成一个要塞。再把河南边的城墙拉过来,和该要塞连在一起。这样,要塞利用其制高点可以形成有效的军事防御打击,并且城内的物资不用出城就能输送到要塞。这是一个明智的战术决策。不过,在战争结束后,這段临时的城墙就拆除了。其二,米开朗琪罗对城墙的各个重要防御位置都做了强化构思。我们在画中能看到一些高耸塔楼的外面设置了小型的“棱堡”。它们的作用是加固城防,将炮火外延。米开朗琪罗还为战事专门设计了一大批全新理念的堡垒,留下二十七张绘制精细的平面图。因为各种原因,这些设计没有实现。

在这场战争中,同时也在《围困》中,米开朗琪罗最重要的贡献是画面前端的两个星形堡垒。一个在圣乔治门附近,一个就是圣米尼阿托山的要塞。它们是城墙攻防战的前哨。在它们南边的一个山包上架着西班牙人的八门大炮,分成两组对着两个堡垒发射炮弹。①星形堡垒上也有若干火炮,两边都是炮口冒着青烟,对轰得不亦乐乎。

星形堡垒的设计是米开朗琪罗的首创。它专门针对火炮技术的发展而产生。在这种加农炮传入意大利之前,攻城战还属冷兵器性质。守城方高筑城墙、塔楼,做好雉堞,基本上就有了安全保障。所以,伯鲁乃涅斯基的城防工程就是加固塔楼和墙体。在加农炮出现之后,城墙-塔楼体系变得不堪一击。米开朗琪罗研发的星形堡垒是一种主动式防御手段。他在重点位置的城墙外设计多边形的大平台,在每个角部再设计“棱堡”。“棱堡”的尖角朝外,外墙都为斜面。平台与“棱堡”填充的是泥土和稻草的混合物,外表面是由泥土、橡木和肥料制成的砖胚。这种尖角、斜面、实心的构造非常适合抵御加农炮的实心铁弹的轰击。另外,平台上在若干死角处布置火炮与火枪手,以进行还击。这种星形堡垒适合放在较高的山坡上,可以形成居高临下的防御/攻击势态。

这两个星形堡垒中,左边那个较为粗糙。可能是为了赶时间匆忙完成。右边的圣米尼阿托山的要塞做得比较完整。按照瓦萨里的描述,米开朗琪罗在这个地方花费了大量的心血。从1527年美第奇家族被驱逐出佛罗伦萨开始,米开朗琪罗就为新的共和国政府修缮圣米尼阿托山的要塞。“他在山上大约呆了六个月,以便督导这里防御工事的建造,因为他知道倘若敌人攻破这些工事,佛罗伦萨城必定不保,因此,工程进行期间他极其小心谨慎。”参见瓦萨里:《巨人的时代》(下),刘耀春等译,湖北美术出版社,2003年,第287页;James S. Ackerman, John Newman, The Architecture of Michelangelo, The University of Chicago Press, 1986, p.123。一方面,这个要塞几乎是独立的,它要承受好几个方向的炮火,所以棱堡的设计也需考虑更为复杂的攻防角度。另一方面,它把圣米尼阿托教堂也包在里面。这是佛罗伦萨中世纪留下的最重要的两个教堂之一(另一个是洗礼堂),主体部分建于11世纪,里面还有许多珍贵的艺术品。它是佛罗伦萨的象征之一。将这么重要的宗教场所置于前沿炮火之下,米开朗琪罗确有相当的魄力。当然,他也为保护这个教堂做了专门措施。他在教堂外墙上用长绳索挂起厚毡子,以抵挡射过来的炮弹。(图4)

五、 平面图中的异种“棱堡”

令人意外的是,在《围困》中米开朗琪罗的城防工作历经岁月居然留下不少痕迹。现在保存完好的有布翁塔伦蒂(Bernardo Buontalenti )于1590 年设计建造的“观景堡”(Forte di Belvedere )(又称“高堡”)。在《围困》中,它的位置就是左边那个星形堡垒。布翁塔伦蒂是米开朗琪罗的弟子。他在接受费尔迪南多一世(Ferdinando I deMedici)委托之后,想必借此机会在老师的作品原址上进行一番“重建”。新的“高堡”面积似乎扩大不少,形式感也有所增强。现在成为佛罗伦萨的边界地标之一。圣米尼阿托山的要塞基本未变,平台角部的几个巨大的棱堡五百年后依旧气势不凡。

不过,很可惜,米开朗琪罗的那一批令人眼花缭乱的平面设计图都没得以实现。它们比画中的这两个星形堡垒复杂许多。有爪形、锯齿形、花瓣形、多层刀片形。但是原理一致,都以平台为本,向外延伸出棱块为基本概念。

这一批平面图有27张。大概分4组,针对4个城门来设计。它们都在阿诺尔河附近。从这些平面图来看,米开朗琪罗显然在做某种系列研究。比如普拉托门(Prato Gate)和城南门各有6张图,普拉托门南边的奥格尼桑门(Prato d Ognisanti Gate )有8张图。这三个系列针对三种不同的地理状况:平直城墙、宽护城河、转角城墙。比如,普拉托门堡垒呈放射形,几片锯齿般的体块向外刺出,有明显的攻击性。城南门的堡垒结合城墙的转角,往外延伸出碗口形或双翅形的棱块,也是以攻代守类型。奥格尼桑门结合较宽的护城河,形态略为内敛,以防卫为主、攻击型为辅。每一个系列都有从草图推敲到最后成型的过程。Giulio Carlo Argan, Bruno Contardi and Gabriele Basilico, Michelangelo Architect, Pall Mall Press, 2012, pp.202208.

这些堡垒的形式十分灵活,体块组合复杂,有着大量的折线(面)、曲线(面)。它们与之前所有的堡垒形式都不一样。与其前辈伯鲁乃涅斯基的设计相比,更像是不同次元的产物。即使放在广泛的建筑类型中,也无类似之处。粗看去,似乎米开朗琪罗在将他的雕塑家的习惯放进建筑设计里。将功能性的堡壘当作造型艺术来拿捏把玩。而当我们仔细研读这些图时,会发现那些充满想象力的凹面、折线并非来自形式考量。它们都有着精确的角度计算。墙后射击孔的火力覆盖面被密集的射击线标识出来。看得出来,米开朗琪罗在寻找防御与攻击能够完美统一的方案。

以米开朗琪罗对建筑图纸的绘制习惯,有几张图几乎可算是最后的成图。他甚至标好了尺寸和一些文字说明。它们类似于施工图。一旦有需要,就能迅速转化成现实。其最终没有实现,不外乎几个原因:第一,按照瓦萨里的讲述,这批设计应该从1527年就开始,场地几乎都在河北侧,而1529年围城的炮火区在河南侧。它们并不能用得上。第二,战事紧迫,这些堡垒形式过于复杂,修建费时。并且,它们所在的位置都是平地,需要堆土起平台,很是麻烦。不像星形堡垒那样是在山坡上,稍加功夫就可成型。

在《围困》中,唯一有点米开朗琪罗设计影子的是东端的城墙转角堡垒。它与其他城门都不一样,形态有些复杂,像是一组建筑。它的名字应该为吉斯蒂门(Guistizia Gate)防御工事。米开朗琪罗有一张图纸是关于它的,对比之下,略 有三分相似,可能是根据米开朗琪罗的设计简化建造而成。Thomas Popper, Michelangelo — The Graphic Work, Taschen, 2017, p.613.(图5)

六、 瓦萨里的冒险

1529年围城战开始时,瓦萨里17岁。四年前他拜入米开朗琪罗门下学习绘画,并作为助手绘制草图、制作模型。战事初始,他还在佛罗伦萨待了一小段时间,是这一事件的见证者。无论 是战争,或是米开朗琪罗设计的防御工事,瓦萨里都了然于胸。1529年,斯特拉达诺仅6岁,且还住在布鲁日。他对这场26年前的异国战争毫无认知,没有能力做到“对现实的绝对忠实”。虽然瓦萨里对图绘工作没有直接参与,但是在城墙、堡垒等防御工事部分,他应该对斯特拉达诺进行了具体的设计指导。值得注意的是,斯特拉达诺在同房间(克雷芒七世大厅)还画有一幅名为《阿里桑德罗·美第奇公爵重返佛罗伦萨》(Duke Alessandro deMedici Returns to Florence)的壁画。它的位置在《围困》的斜上方,尺寸大概只有《围困》的四分之一。画中远景亦为佛罗伦萨。此画在构图、笔法、气氛营造各方面都与《围困》风格迥异,而与其他几幅署名斯特拉达诺的画相一致,应为斯特拉达诺亲自设计绘制完成。参见Ross King, Florence: The Paintings & Frescoes,1250—1743, Black Dog & Leventhal Publishers, 2015, p.484; Guida Storica, Palazzo Vecchio e i Medici, Studio per Edizioni Scelte, 1980, pp.166169。画中星形堡垒后方塔楼上的斑斑弹痕,让人有身临其境之感——或许这是真实的景象,一直深深印在瓦萨里的记忆里。瓦萨里在自传里讲述了韦基奥宫项目中他对复杂的组织工作的调度以及对真实性的严格要求:“请你们原谅,因为所有这些及所需的速写、设计图和草图都要耗费很长的时间,更不用说那些集中体现艺术完美性的裸体人像与事件发生的地点的风景——它们都是我在事件发生的真实地点临摹的。……这40幅画蕴含了我多少心血和汗水!虽然我手下有些年轻弟子,但他们有时会助我一臂之力,有时却无能为力,因为——他们也知道——有时我不得不亲手重绘所有内容,把整个画面重新检查一遍,以便使整幅画的风格和谐一致。”参见瓦萨里:《巨人的时代》(下),刘耀春等译,湖北美术出版社,2003年,第508页。

但是,如何在画面上摆放、描绘这圈城墙,并不仅仅是艺术上的构图问题,或者是传递真实以及凸显米开朗琪罗重要性的问题;它关涉到画面的整体风格与气氛营造。这是瓦萨里思考的重点。

前文已经提到,《围困》的主题是历史战争,但它没有延续佛罗伦萨前辈大师们已然成熟的战争画模式。从乌切诺(Uccello)到拉斐尔(Raphael),尤其是1504年在韦基奥宫的那一次达·芬奇与米开朗琪罗以“安吉里之战”为题的巅峰对决,大家采用的构图几乎都为成群结队的战士战马簇拥在画面中心厮杀肉搏。《围困》则采用了一种全新的(战争)风景模式——以城市及自然风景为主、战争内容为辅。不过,这一新模式与其说出于瓦萨里的艺术追求,不如说是为了应对这场战争与该项目雇主(科西莫公爵及美第奇家族)之间的微妙关系来特别构想的。

从十四世纪末到1529年之前,佛罗伦萨经历过许多战争。比如与比萨、锡耶纳、卢卡、米兰之战。美第奇家族一直是佛罗伦萨最有力的支柱之一。唯有这一次,它转换成这座城市的敌人、侵略者。虽然假以复仇回归之名,也能说得过去;但是挟外族重兵围城,炮火如雨倾泻,确实对城市与人民造成了伤害。归根结底,这场战争只是美第奇家族的私人恩怨,并无多少正当性。它不能像以前那样自诩为城市的英雄,但也不能自贬为城市的敌人。那么,在这一复杂的心态下,科西莫公爵希望看到一幅怎样的《围困》?这是一个难以宣之于口的问题。瓦萨里很清楚,他必须给予公爵以满意的答案。

瓦萨里采用城市—风景画的思路,是一次冒险。其一,他的前辈大师中无人对“城市+风景”独立成画有过涉猎。其二,新模式与该战事能否融合尚未可知。这意味着,他需要在艺术上创新,并且完成真实的叙事任务。

瓦萨里的策略是,第一步,倒转战争与城市的常规关系。其他战争画中,城市只是战争的场所。在这里,战争则是在衬托城市的“魅力”。这个逻辑意外得很合理。虽然这场战争令人五味杂陈,但此刻的佛罗伦萨却如同一篇史诗的终章——壁画四周很贴切地绘上一圈华丽的古罗马风格的装饰图纹。就城市的物质内容来说,它是文艺复兴的文化从开端走到顶点的证明。就精神内容来说,它标志了佛罗伦萨引以为傲的共和理念的终结。这一复杂的矛盾感,把这座城市的某种特质——“作为艺术品的国家”(布克哈特语)——推向高峰。布克哈特(Burckhardt)在《论作为艺术品的国家》一书中写道:“馬基雅维利在他的《佛罗伦萨史》中把故乡城市描绘成一个活着的有机体,把它的发展表述成一个自然而单独的过程。……那些大师们向我们讲述了多么精彩的故事啊!这里展现着佛罗伦萨共和国最后几十年里所发生的伟大而值得纪念的戏剧性事件。这本记载了当时世界所能出现的最高最独特生活的衰落的著作,在一个人看来也许不过是一部奇闻逸事集,在另一个人心里也许会唤起他看到如此高贵而富丽堂皇的生活像船只失事般毁灭所产生的魔鬼般的喜悦,对于第三个人来说,它也许看起来像是一个伟大的历史审判;对于所有人它将永远是一个思索和研究的对象。”参见布克哈特:《论作为艺术品的城市》,孙平华、于艳芳译,中国对外翻译出版有限公司,2014年,第66页。这或许是它最适合入画的一刻。因为也就是在此时,正如布克哈特写到的:“这个城市(佛罗伦萨)的自由与伟大沉入坟墓……”布克哈特:《论作为艺术品的城市》,孙平华、于艳芳译,中国对外翻译出版有限公司,2014年,第65页。

接下来就是将战争转化为风景:城外的自然景色大范围进入画面,如同一片波涛起伏的绿色海洋,相形之下,这座城市是如此安详平和(那些伟大的建筑次第排开,井然有序)。十月围城、喧天炮火,似乎都与己无关。仿佛它刚刚完成了自己的历史使命,进入到一个完满的神游之境。正如我们看到的,那些青铜加农炮看似轰击猛烈,其实毫无杀意——最前线的圣米尼阿托教堂处于炮火交织之下岿然不动。这场战争是如此迷幻,就像是为了纪念这座城市而举办的一场庆典。

巧合的是,这次战事的兵器“换代”也为新模式的顺利实施提供了帮助。瓦萨里在前景安排远程炮击(大炮像岩石),远景安排城外奔袭冲锋(士兵像树林),都增强了战争场面风景化的效果。斯特拉达诺温和秀美的画风正符合这一转向。南边城外的一大片山坡,是画中最中部、光线最明亮的地方,理应是战事惨烈的修罗场,却几乎全空着。只有几匹马在山坡上奔驰,远远看去像是一次贵族们春日围猎的消遣活动。(图6)

七、 作为中心

实际上,瓦萨里要面对的棘手问题不止美第奇家族,还有米开朗琪罗。毫无疑问,这场战争介入最深、作用最大的艺术家就是米开朗琪罗。他也是瓦萨里极其崇拜的偶像。瓦萨里画过很多关于他的画像。正常情形下,瓦萨里肯定会给予米开朗琪罗在这幅史诗巨作中应有的位置。只是,就像美第奇家族的角色不那么光彩一样,对于整个事件来说,米开朗琪罗同样处境尴尬。

战事发生前,米开朗琪罗在为美第奇家族设计图书馆。战事发生后,他应共和国政府之邀建造城防以抵御美第奇家族的雇佣军。战事还未结束,米开朗琪罗就潜逃出城,后来害怕被秋后算账四处躲藏,最终仍然被捕受审。虽然克雷芒七世放过米开朗琪罗(两人是幼时的好朋友),甚至继续恩宠有加;但米开朗琪罗为保卫共和国尽心尽力(还捐了不少钱),背叛了他的养育者及赞助人美第奇家族,却是不争事实。这是米开朗琪罗人生少有的一个污点。那些城防工事就像双刃剑。它们是米开朗琪罗作为天才设计师的印证,也是其德行有亏的象征。如何不动声色地在画中将它们“强调”出来(且不让科西莫公爵看着心中不快),这是瓦萨里给自己设立的一个私人问题。

瓦萨里的处理方法很聪明。他按照史实将米开朗琪罗设计的两个星形堡垒摆在战线前端。大些的圣米尼阿托山要塞放在右端靠边框的背光处,有一半藏在阴影里。虽然在画中它的体量较大(是画中最大的建筑),但是并不显眼。略小的那个星形堡垒的位置更是意味深长。它被放在画面正中心,成为整个构图的控制点。这个中心点与下方的女神的肚脐眼以及上方的山的顶端(背景群山的最高点)一同构成画面的垂直中分线。这条控制线无疑是瓦萨里构图的一项重要设计。

这个星形堡垒是真正意义上的米开朗琪罗作品。右首的城墙应该也是米开朗琪罗指导完成的。它与其他城墙不一样,没有城齿,墙体外的脚部每隔一小段距离设置一个加强型的土坡,显然是为了抵御炮击而做的特殊设计。这一小细节显示出瓦萨里对现实的高度还原。这个新型的“棱堡+城墙”体系是“米开朗琪罗区域”。瓦萨里将之放在画面中心,其纪念意义不言而喻。不过,这份心意隐藏得相当深。因为该棱堡和城墙形式比较朴实平凡,不太引人注目。虽然它在画面的高光区,但是一片灰扑扑的泥土色,难以让人聚焦,还不如背后那个被轰掉一半的旧式炮楼更吸引眼球。并且由于战场宽阔,它的尺度更显微小。如果不是熟知米开朗琪罗为该战事所做的工作,很难发现瓦萨里设置的这一机关。不过,这应该就是瓦萨里想要的效果:它(米开朗琪罗的设计)真实存在,几乎“隐形”,又是构图的绝对核心,三全其美。

但是,瓦薩里自己大概也没有预料到,这个“隐形”中心的后续影响既深且远。小桑伽洛(Antonio da San Gallo, the Younger )1534 年在佛罗伦萨西侧建造的大型要塞“圣约翰要塞”(因处于地形低洼处,又称为“低堡”,即Fortezza da Basso),以及布翁塔伦蒂1590 年在原址处建造的“高堡”,都模仿自它。此役之后,星形堡垒与棱堡体系迅速风行全欧洲,一举改变军事建筑的未来。其理念甚至在现代战争中都不失效用。《围困》中还有一个隐形的背景是米开朗琪罗未完成的那套堡垒设计图。它们虽然没有实现,但预示着20世纪初现代主义建筑谱系中的“有机建筑”一脉的诞生。(图7—8)

八、 结 语

定格住佛罗伦萨的高光时刻,将战争风景化,给予老师兼偶像米开朗琪罗一个合适的位置——瓦萨里这三个“概念”基本上都达成了。如果说前两项帮助他漂亮地完成了雇主的委托,那么,第三项就是他给自己的交代了。在绘画过程中,这三个概念环环相扣,彼此联动。历史、风景、艺术、情感逐渐融为一体,使得这幅画成为文艺复兴三百年间一个独特的存在。

在《围困》之前,关于佛罗伦萨的城市风景画(鸟瞰全景)只有寥寥几幅木刻版画。瓦萨里的前辈画家们几乎无人涉足这一领域——也许都没把该类型当作艺术。佛罗伦萨的前辈艺术家中,马萨乔(Masaccio)、利皮(Lippi)长于人物、圣经故事,波提切利(Botticelli)、德拉·弗兰西斯卡(Piero della Francesca)、拉斐尔画的风景、建筑都为片段配景,达·芬奇的风景配景简略朦胧,米开朗琪罗对风景毫无兴趣。在乌尔比诺(Urbino)的几张佚名的“理想城市”木板油画是对古代城市景观的虚构想象,以研究性为主。《围困》改变了这一状况,它借“战争”之名将城市风景画提升到与历史画相对等的层面。在韦基奥宫由瓦萨里负责的那几个大厅里满满当当的数以百计的壁画、蛋彩画、油画中,它一枝独秀,卓而不群。即使是瓦萨里署名亲手打造的“经典”战争画系列,相较之下都不免暗淡失色。足见那三个“概念”组合的化学反应。正是这个原因,使得该模式无法复制。在韦基奥宫的另外一个房间里,斯特拉达诺还画了一幅类似题材且尺度约为《围困》四分之一的壁画《燃烧的宫殿之陷落》(Defeat of a Burning Palace,1556—1559)。它采用的也是同类型的大风景式的战争—城市画风格:前景是成组的加农炮轰击,远景是城市。但构图平板规矩,就像是一张纪实图片,毫无《围困》壮阔的史诗感与悠长意味。这幅画在克雷芒七世大厅对面的尺度稍小的房间里,其气势远逊于《围困》。瓦萨里在后来的韦基奥宫的“五百人大厅”中绘制的巨幅壁画《佛罗伦萨军队袭击比萨》(Pisa Attacked by Florentine Troops,1567—1571)试图重现《围困》的辉煌,将比萨全城纳入画面(角度与《围困》相似),但仍未能给人耳目一新的感觉。参见Ross King, Florence: The Paintings & Frescoes,1250—1743, Black Dog & Leventhal Publishers, 2015, p.482; Guida Storica, Palazzo Vecchio e i Medici, Studio per Edizioni Scelte, 1980, pp.154157。

不止在韦基奥宫,《围困》已经成为整个文艺复兴时期城市空间意象的“符号”之一。正如我们看到的,时至今日,但凡关于文艺复兴佛罗伦萨的论著,多半都会附上这幅《围困》。这已不是当年的科西莫公爵与瓦萨里所能想象的了。

(我的研究生程睿、王熙昀同学为该文的资料收集整理及图解、图绘作出贡献,特此致谢!)

Vasari and Michelangelo: The War, City and

Artist in The Siege of Florence

HU Heng

School of Architecture and Urban Planning, Nanjing University, Nanjing 210093, China

The Siege of Florence is the most important Renaissance painting about Florentine urban landscape. Completed by Vasaris studio, it is about an important war in the history of the Renaissance. The painting has distinct characteristics of times reflected in many aspects, including their historical context, content, and the relationship between the patron and the painter. These different aspects are integrated closely through the painters composition to represent the relationship between the artist Michelangelo and his patron, the Medici family, who had special significance in that battle. The painting is an in-depth exploration of the shaping of Renaissance urban space and the combination mode of war and landscape painting, and more subtly, the pictorialization of the painters personal emotional relationship between with Michelangelo, and it is this last point that gives the painting a completely different air from other Renaissance paintings of its kind. As such, the painting serves as an important index for exploring the rich inner world of Renaissance culture.

Vasaris studio; The siege of Florence; Michelangelo; war; the Medici