小学生数学量感培养的对策探寻

2022-05-30蒋雷

蒋雷

摘要:量感对计量单位、几何等方面的学习具有促进作用,但目前的量感教学中还存在很多不足,部分教师通常只重视讲授单位的转化,对量感这一维度上的评价也有缺失,导致学生对事物的估测能力差。文章针对这些现象展开分析,提出生活化感知,形成丰富表象,建立多维度评价体系。

关键词:小学数学 量感 计量单位 测量

计量是小学数学的重要组成部分,也是学生必须具备的数学核心素养,所以在小学数学教学中教师要注重发展学生的量感。简单而言,量感是指视觉或触觉对物体的大小、多少、轻重、厚薄等的一种感受。在小学阶段,量感主要指对长度、面积、体积、时间、重量、货币等的感性认识。由于量感是一种感觉,没有标准化的特点,相较于其他教学内容,往往容易被教师忽视。实际上,量感是建立在测的基础上的,仅通过简单的测量并不能形成,需要大量的感悟和實践。

一、现状思考

从实际教学情况看,量感教学存在很多不足,通常有如下几种。

(一)单位理解,浮于表面

例1:人教版三年级上册习题第29页第11题:300厘米=( )米;30毫米=( )厘米;4千米=( )米;50分米=( )米。

第28页第5题:黄瓜长20( );小阳立定跳远跳了15( )。

其中,第11题的学生答题正确率达到95%,而第5题的学生答题正确率只有40%。可见,学生对单位数据转化已经很熟练,但对考查计量单位合理性的题目常有差错。

(二)物体估测,错误百出

例2:一条贴着直尺的绳子,一头始于直尺1厘米刻度,另一头到直尺7厘米刻度结束,中间有部分对折了1厘米,估计这条绳子长度。

笔者认为,学生已掌握了厘米的知识,也有直尺的使用经验,能够估计出这条绳子的长度。但结果让笔者大跌眼镜,全班学生答题正确率50%左右。可见,当真正脱离实测时,学生的估测能力暴露无遗。

(三)结论预置,评价单一

例3:在讲授“米的认识”时,教师让学生量黑板有几米长。学生1回答:“我觉得是4米,我直接能看出是4米。”教师说:“要测量一下!”学生2回答:“我是1米1米量的,结果是4米。”教师说:“真不错!”

每位学生都有自己的方法,但在教学中,教师往往由于已经预置了结论,评价只会对应预设的结果,导致对学生思考过程缺乏评价。

二、原因探析

(一)目标忽视量感本质

量的感知往往来自生活实际的体验。部分单位,如千克、克,虽然在生活中能经常听到、看到,但学生缺乏感知,加上平时测试时,出现较多的题目是单位之间的转化,教师往往会偏重于量之间的转化,忽视了对这些计量单位本质的感悟。长此以往,对量感的培养和引导往往会成为教师的教学盲区。

(二)过程缺乏量感建立

在测量教学中,有时候受时间和空间的限制,教师会在演示文稿或黑板上用图片、文字等一笔带过,并未真正让学生操作体验。虽然有时候学生会实际参与测量,但能提升量感吗?答案是否定的,测要有效,而不是流于形式。如“一间教室有多长?一支铅笔有多重”这类题,其实是考查两个维度,一是对计量单位的选择,二是用单位量感去估测实物的能力。测量教室的长度时,学生可以选择米作单位,然后根据一米有多长的量感去估测教室有几米。但学生往往错误百出,关键在于对“1米”这个单位量感的建立还浮于表面,离开了有效的测,就缺乏量感。

(三)评价缺失量感激励

量的教学,不仅要关注方法、步骤、实践结果的评价,还要关注量感建立过程的评价,这样才能有效促进学生量感的形成与发展。但事实上,教师往往会忽视这方面的评价,造成量感培养的滞后。在例3中,教师只关注了测量结果,根据预设的测量结果和方法对学生进行评价,忽视了学生思考的过程,错失了量感培育的时机。

三、探寻策略

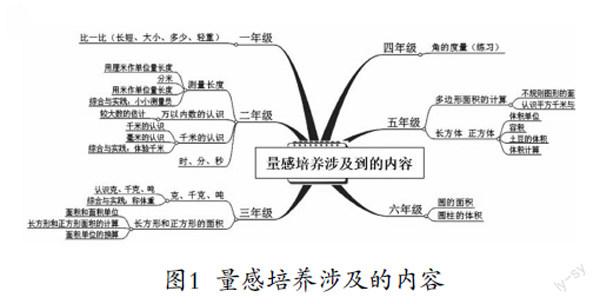

如图1所示,小学数学教科书中涉及量感培养的内容,这些内容在教科书中的分布具有非独立性和连贯性,教师需要合理设计和统筹安排。在培养学生量感的过程中,教师要结合生活实际,引导学生深入探究,还要有正确的评价加以引导。

图1 量感培养涉及的内容

(一)策略要生活化

对学生来说,体验必须具体形象,必须生活化。这就要求教师在创造情境时,要贴合实际,体验也不能流于形式,要使学生能够经历实践,认识计量单位的本质。

1.提供实物,促成对计量单位表象的建立

在教学目标上,教师要让学生知道计量单位在现实生活中的价值,而不是简单地停留在数量的转化上。教师可以创设情境,让学生体会量感的现实价值,这样有利于量感的培养。

如“认识厘米”这节课是通过大人和小孩一柞的长度而不同引出统一长度单位,但在实践操作中,如果教师让学生都用柞去测,差距就不明显,体会不到统一单位的必要。教师可以先引导学生用自己的方式量一量桌子的长度,有的学生说:“10柞这么长。”有的学生说:“4本书的长度。”这时,他们就产生了认知冲突,由此知道需要统一标准,“厘米”这一单位呼之欲出。

2.经历实践,促进对计量单位本质的认识

教师简单地告知学生计量单位有多大或者采用单一的活动操作,只能让学生的体验留于表面,未能深入形成量感。学生要想清晰地认识计量单位的本质就必须进行多层次的体验,经历生活化的实践,获得更丰富的、更精准的感悟。

如在讲授“认识1分米”时,教师让学生先说一说生活中哪些长度大约是1分米,并让学生在刻度尺上量出来。然后,教师可以出示从5厘米开始刻画的直尺,再次要求学生比画。这样一来,学生能在本质上认识到“无论从哪个刻度开始,1分米的长度是10厘米即可”。

(二)过程多向厘析,感悟要深刻

量感是学生数学素养的重要组成部分,相较于其他知识更为抽象。孙晓天教授曾说过:“小学阶段的测量,每个结论都应当伴随着学生自己的发现、归纳与整理。”学生量感的建立需要循序渐进,教师应采用已有的思维、方法、策略进行分析,通过画图、比较、联想、拆分等策略培养学生的量感。

1.画图策略

小学生喜欢画图,教师在数学中不妨采用画图的形式,以画促思,化抽象为直观,使学生更深刻地理解感悟。

如在讲授面积单位时,教师可以让学生用笔画出1平方厘米、1平方分米,再要求他们画1平方米。学生会发现无法在作业本上完成,因为作业本太小了,如果要画,只能在地面上完成。学生通过画图,切实体会到这三个面积单位的大小,在头脑中形成了直观的单位量感表象,使得量感不再那么抽象。

2.比较策略

在教学过程中,教师可以引导学生找出事物之间的相同点和不同点,让学生在比较中深入感悟,提升量感。

例如有这样一道题目:“一张报纸的面积约为 30( )。”由于30是比较大的数,很多学生都会填平方厘米。此时,教师要引导学生先思考一平方分米的大小,如手掌那么大,而 30 平方厘米还不到手掌的一半,所以不能填平方厘米。这样比较辨析,就是一个很好的思维碰撞的过程,很好地培育了学生的量感。

3.联想策略

在数学教学中,联想是一种重要策略,学生可以联系原有的活动经验,明晰各种表象,促进量感的形成。

如在教学面积单位时,教师可让学生在头脑中想象1平方厘米、1平方分米、1平方米的模型,生成单位量感。

4.拆分策略

在培养量感的教学中,拆分也是非常有效的一种策略,特别是学习那种特大的量,如千米、公顷等无法通过操作或观察去直观感悟的量。教师可以将其拆分成小的量感,引导学生体会,加深感悟。

(三)评价多维度激励,助力要实在

教师合理的评价也很重要,过程性评价能使学生更加关注思维的过程,这就是量感形成的过程。

1.实施過程性策略,促成量感生成

开展过程性评价要求教师关注学生学习的全过程,如学生的参与、行为表现、学习方法等。

过程性评价对量感培养有重大促进作用。如在教学过程中,教师让学生估算教室的宽度。部分学生估算是6米,也有极少数学生估算是4米。这时,教师让估算是4米的学生说一说估算过程,学生说是1米1米估算出来的。教师肯定了他的想法,然后叫他比画一下1米的长度,发现他比画的1米比别人长了一点,导致他估算错误。教师向他比画了1米的正确长度,促成了他对1米量感的重新感知。

2.重视反思性策略,让评价更有价值

学生的经历、思维不相同,就会有不同的测量策略,教师在评价时,要及时肯定学生的多种方法,反思他们的思考过程,有些虽然不是教师原先预设的,但是能有效促进量感生成。

如在讲授“厘米的认识”后,教师让学生量一条彩带的长度,有些学生通过测量得知是9厘米,其中,一位学生说我是一个一个手指头摆过去的,摆了8次多一点,应该是9厘米。还有一位学生说,我的手掌背正好9厘米,跟这条彩带差不多长,所以彩带大概9厘米。教师可能没预想到学生有如此多的方法,虽然原先要求的是量出来,但相比量出来,学生的思考更值得表扬,教师可以肯定他们的方法。这样的评价更有价值,可以引导更多的学生依靠量感解决问题,从而培养量感。

瑞士心理学家皮亚杰曾说过:“实践是认识的基础,智慧从动手开始。”学生能理解亲身参与实践的内容,量感培养也是如此。教师要让学生在实践中不断提高量感意识,不断积累活动经验。量感的教学不能仅是陈述性的知识,它更是一个程序性的过程,需要正确的教学策略的引导。量源之于“测”,生长于“策”,量感的培养策略研究还需不断深入。

参考文献:

[1]刘庆娜.小学生估测水平估测策略及培养[J].教育研究,2011(5).

[2]刘建明.培养学生数学空间想象能力的教学策略[J].宁波教育学院学报,2005(8).

(作者单位:浙江省温岭市泽国镇第四小学)