深化概念理解的单元整体教学实践探究

2022-05-30华丽芳

华丽芳

[摘 要]概念教学作为小学数学教学的重要组成部分,是培养学生数学核心素养的有效途径。小学数学教材是以单元为最小单位编排的。基于单元整体视角进行的概念教学,能够聚焦概念的本质,从整体性、系统性的角度组织和设计教学活动,提升学生的高阶思维能力,促进学生对概念的深度理解,最终实现概念的有效建构。

[关键词]概念教学;理解;单元整体教学;实践探究

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2022)18-0001-04

培养学生的核心素养是数学教学的重要目标。史宁中教授认为:“在小学数学教学中培养学生的数学核心素养是非常重要的,体现在解决问题时所表现出来的数学学习综合素养,是学生本人在参与其中的数学教学活动中逐步形成和发展的。”这就要求我们教师在整体把握小学数学教材的基础上,开展深入的教学实践和研究。

概念教学是培养学生数学核心素养的有效途径。基于单元整体视角进行的概念教学,可设计系列化的、前后关联的整体性教学活动,引领学生去感知、体验、比较概念,知道概念的来龙去脉,经历概念的建构过程,实现对概念的深度理解。

《三角形》单元是国标本苏教版小学数学教材四年级下册的内容,在小学阶段“图形与几何”领域中有重要的地位。本文聚焦“图形与几何”领域,尝试以《三角形》单元教学为例,对单元整体教学做一些实践探究。

一、内容重组,搭建聚焦概念本质的单元整体教学新框架

基于单元整体视角进行的概念教学,可以根据单元中各个知识点的教学需要和学生的认知规律,聚焦概念本质,在对教材深入分析的基础上重组、整合教学内容,搭建出符合学生学习需求的新的教学框架。

(一)分析教材,解读内容理“序”

《三角形》单元作为“图形与几何”领域的重要内容,其重要价值在于通过对图形的认识和理解,发展学生的空间观念和推理能力。本单元是在学生已经认识平面图形和学习“角的认识”“角的度量”等内容的基础上进行教学的,是后续深入学习平面图形知识的基础。单元教材编排如下:三角形的认识→三角形的三边关系→三角形的内角和→按角分类以及按边分类。

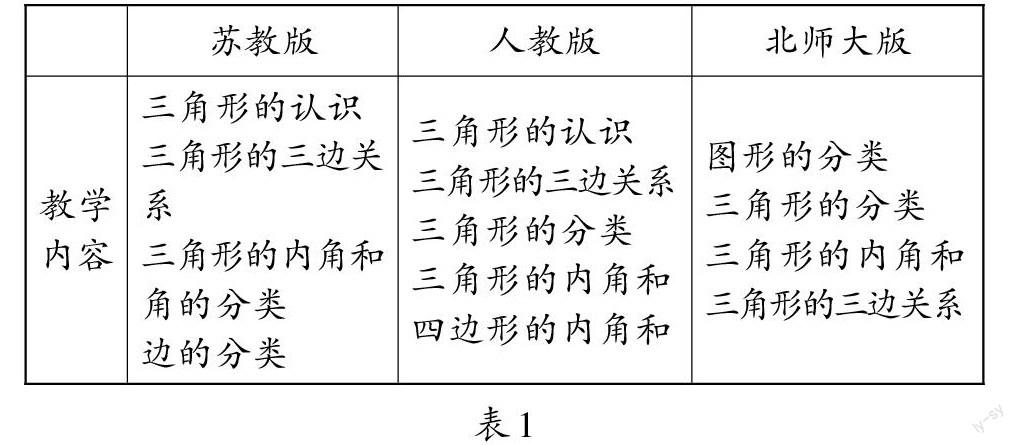

通过和北师大版、人教版的数学教材对比,发现有所差异的是教材的编排和呈现形式(见表1)。

“三角形的高”一直是教学难点,教材这样编排,从学科的科学逻辑上分析,会造成两种尴尬:一是学生对高的理解不到位;二是知识无法进行整体建构。怎样把《三角形》单元的内容进行整合,帮助学生建构一个更加完善的知识体系,值得我们深思。

(二)调研学情,问题导学立“序”

为了准确把握学生的认知起点,确定本单元教学的目标和重、难点,设计有利于学生思维发展的单元整体教学,我们对《三角形》单元教学进行前测分析。

1.前测对象:学校四年级学生150人。

2.前测内容:

(1)说一说什么是三角形。

(2)你能把下面的三角形分一分类吗?

(3)哪些小棒可以围成三角形?(单位:厘米)

(4)试着画出下面三角形底边上的高。

(5)三角形的内角和是多少度?为什么?

3.前测分析(表2为前测内容)。

通过前测发现,学生对《三角形》单元相关的概念略知一二,但理解不够全面。因此,我们认为需要基于学生的实际情况,深入分析本单元的内容,确定单元教学的重、难点后,重新进行整合设计。

(三)整体设计,把握结构调“序”

斯苗儿老师认为:“从单元视角进行教学内容结构化重组,教学设计逻辑需要把学科的科學逻辑和学生的思维逻辑结合起来进行考虑,使学习方式由碎片化学习转变成整体性学习,思维结构由散点分布发展成系统结构。”依据教材编排和学情分析,基于整合要求,我们把本单元内容做如下调整(见表3)。

这样调整,具有以下三个优势。一是知识更具整体性。把了解三角形的基本特征、三边关系、稳定性等内容放在第一课时,易于学生理解三角形的概念;把“角的分类”和“边的分类”合为一课时,只需要比较三角形的相同点和不同点就可以进行分类。这样通过边和角两个概念把本单元的知识点串联起来,使知识点之间的联系更加紧密。二是教学重、难点的突破更具针对性。三角形的高是本单元教学的重、难点,把高的教学置于三角形的分类之后,让学生感受不同类型三角形的高,可深化学生对“高”的概念的理解。三是学习内容更具挑战性。把“三角形的内角和”与“多边形的内角和”合为一课时教学,通过知识的迁移运用,提高了学习的挑战性,激发了学生主动探究的欲望。

二、策略融通,探索促进概念建构的单元整体教学新模式

在单元整体教学中,所涉及的概念都是相互关联的。我们尝试通过设计开放性的学习活动,在操作、过程、对象、图式四个阶段(见图1),让学生经历动手操作、自主探究、问题解决、创造应用等过程,将概念形成与概念同化有机地结合在一起,揭示概念的本质属性,引导学生建构系统化的概念图式,实现对概念的深度理解。

(一)操作阶段:感知概念,建立表象

现行的教材都比较注重知识的过程性教学,倡导让学生在实践中获得新知。因此,概念教学要从概念本身及学生的认知水平出发,设计适合的、有效的学习活动和聚焦概念本质的思考性问题,引导学生在具有趣味性、直观性、启发性的操作活动中感知和理解概念。

在设计教学时,每一课时都有实践活动,旨在让学生通过动手操作初步感知三角形的基本特征,获得直观经验,建立三角形概念的表象。为提高动手操作的实效,需要基于学生的认知规律精心设计操作活动,深化学生对概念的理解。

以下是单元基础课“三角形的认识”教学片段。

(教師出示教材上的情境图,让学生观察,引导学生根据已有的知识经验,画一个心目中的三角形,画后分享交流自己画三角形的过程)

生1:我先画一条线段,然后从端点处朝另外一个方向再画一条线段,最后把这两个端点连接起来。

生2:我是沿着三角板的边画三角形的。

生3:我先画3个点,再把这3个点连接起来。

(教师出示学生画的三角形,引导学生观察发现三角形都有3个顶点、3条边、3个角)

师:一条线段有2个端点,三条线段就有6个端点,为什么在三角形中却只看到3个点呢?

得出结论:三条线段首尾相接围成的图形叫作三角形。

由于课上的学习素材是学生自己创造的,所以学生的辨析交流才会如此真切、生动,进而自然地理解了三角形的两个重要内涵:三条线段和首尾相接。这样教学遵循了学生的思维从具体形象逐步过渡到逻辑抽象的规律,帮助学生突破思维局限,为学生空间观念的建立打下了坚实的基础。

(二)过程阶段:反思抽象,探究属性

学习概念不是一蹴而就的,需要经历一个不断积累和完善的过程。因此,在概念教学的第二个阶段,教师要耐心地引领学生对操作结果进行反思、抽象,探究概念的本质属性。

请看单元基础课“三角形的认识”教学过程。

在学生通过操作初步感知三角形的特征后,教师启发学生思考:“是不是任意的3条线段都能围成一个三角形?”在学生意见不一的基础上,教师鼓励学生进一步进行以下操作探究。(1)把一根长12厘米的吸管任意剪成3段并围一围,看看能不能围成一个三角形。(2)交流操作结果并用算式表示出来,发现能不能围成三角形和线段的长短有关系。(3)寻找围不成三角形的原因,即当两条线段长度的和小于第三条线段时;发现能围成三角形的原因,即任意两条线段长度的和都大于第三条线段。(4)画图验证。(5)介绍三角形的稳定性。至此,学生全面清晰地理解了三角形的概念。

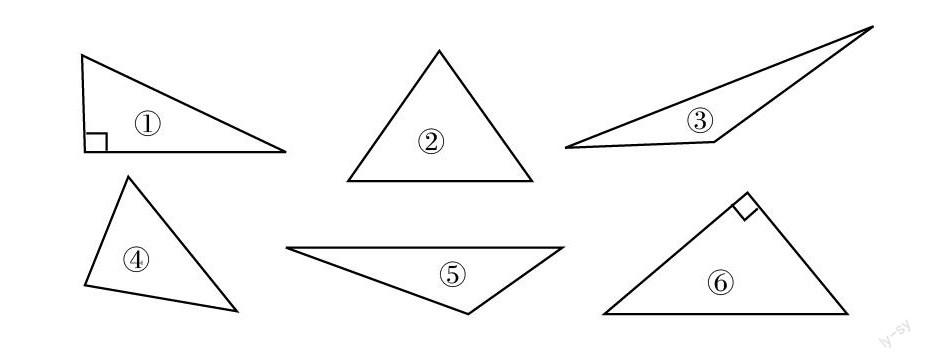

下面是单元拓展课“三角形的分类”(按角分类)教学过程。

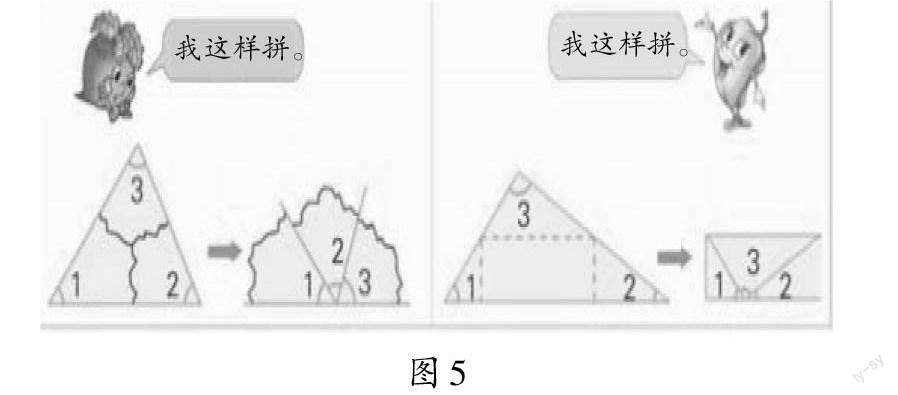

学生在钉子板上任意围三角形后,教师选取6个三角形,请学生观察这6个三角形中角的组成,并记录在表格里。反馈时,教师组织学生比较分析,引发学生对按角的分类进行初步猜想。但这只是基于6个三角形猜想到的结果,还需要举更多的例子去验证猜想。于是,教师引导学生再次借助钉子板进行操作探究,看看能不能围出第四类三角形,结果是围不出第四类三角形。

这样设计教学,将操作和问题相结合,通过交流、辨析、讨论等活动,使学生对三角形的认识更加丰富和立体。同时,这样可使学生深刻地体会到几何图形的空间形式,有效地发展了学生的空间观念。

(三)对象阶段:整合压缩,形成整体

操作阶段和过程阶段在实际教学中是相互融合的,学生在这个过程中要不断地去感知、去思考、去探究,修正已经积累的数学概念。这既是一个知识再创造、概念逐步理解的过程,又是一个提高思维品质、思维能力的过程。在前两个阶段的基础上,学生虽然对概念已有初步的理解,但在对象阶段还需要进一步的整合压缩,以深化对概念的理解。

下面是单元拓展课“三角形的分类”(按角分类)教学过程。

小学生的思维正处于以形象思维为主,逐步向抽象思维过渡的阶段。教师引导学生在前两个阶段积累学习经验的基础上,采用图文对应的方式,抓住三类角的不同点对三角形进行命名,抽象概括其本质特征。同时,教师适时渗透集合思想,用韦恩图表示三类角的关系,使学生深刻地理解了三角形的概念。

此外,教师还根据学生的认知规律设计变式练习,激发学生深入探究的欲望,使学生真正理解三角形的分类。如给出3个角的度数判断三角形的类型,设计意图是优化判断方法,使学生明确只有找到最大的角、最大的角是什么角,就能确定是什么三角形;给出2个角的度数判断三角形的类型,设计意图是可以直接计算,也可以根据给定的两个角的和来判断是什么三角形。

(四)图式阶段:建立联系,形成图式

在整个单元教学结束后,教师需要引导学生回忆、梳理本单元所有概念之间的联系,并绘制整个单元学习的思维导图(见图2),这样有利于学生理解与掌握整个单元的学习内容。

三、思维进阶,形成深化概念理解的单元整体教学新素养

“三角形的内角和”是本单元的一个重要内容,它既承担着“空间与图形”领域中培养空间观念的重任,又关涉概念理解与图形表象之间的关联建构。教师在教学中可通过适合的问题,组织学生交流不同的方法、不同的见解,实现思维进阶的目标,提升学生的数学核心素养。

(一)用数学的眼光观察,经历数学抽象过程

“探索三角形的内角和”是在学生认识三角形特征的基础上进行的教学活动,学生在学习之前会自然地产生联想:“三角形的三个内角是否也存在某种固定的关系?”

以下是单元重点课“三角形的内角和”教学过程。

课始,教师先引导学生回忆和三角形有关的知识经验,自然引入三角形的内角和;再出示一个三角形,让学生上台指出三角形的内角;然后引导学生思考什么是内角和,帮助学生明确三角形的内角和就是三个内角的度数和。

师:(几何画板演示)如果把三角形最上面的一个顶点(A点)慢慢往下移动,这时∠A会发生什么变化?另外两个角又会发生什么变化?反之,如果把三角形最上面的一个顶点慢慢往上移动,这时三个内角又会发生什么变化?

……

上述教学活动从具体到抽象,让学生初步感知三角形的三个内角之间存在着某种关系。

(二)用数学的思维思考,发展逻辑推理能力

数学学习除了掌握知识和技能,更重要的是学习数学思想方法。在概念教学中,教师要注重培养学生的逻辑推理能力,这样才能深刻理解所学的概念。