寓言三层级解读

2022-05-30莫先武

【摘 要】寓言释义层从浅至深研究两个问题:首先梳理“言”即寓言的故事情节,然后解读“寓”即寓意,这是研究寓言“说什么”,目的是读懂寓言、理解寓言,这是基础阅读;解码层研究寓言“怎么说”,依次揭示寓言的文体共性特征与篇章个性特征,并通过典型的课文构建寓言的形态系谱,这是专业解码;评鉴层首先阐释寓言的文化意蕴即“为什么”,然后对寓言的科学性、独特性与优劣性作出评价即“怎么样”,最后内化吸收,增长知识,扩充视野,学会如何阅读与创造寓言,并实现精神成长,这是高阶阅读。

【关键词】寓言;释义;解码;评鉴

【作者简介】莫先武,文学博士,教授,主要研究方向为文学批评与文艺美学、阅读教学与写作教学。

寓言是指给类比性的故事寄寓一定的道理,以实现特定的教育目的的一种文体,它是中小学尤其小学阶段常见的一种文体。统编语文教材义务教育阶段选编的寓言主要有:《乌鸦喝水》(一年级上册),《坐井观天》《狐假虎威》(二年级上册),《亡羊补牢》《揠苗助长》(二年级下册),《守株待兔》(三年级下册),《自相矛盾》(五年级下册),《学弈》(六年级下册),《赫耳墨斯和雕像者》《蚊子和狮子》《穿井得一人》《杞人忧天》(七年级上册),《愚公移山》(八年级上册)。寓言的故事情节简单,寓意也浅显易懂。如果仅仅将寓言的解读定位为故事情节的把握与寓意的理解,那么解读寓言基本没有什么难度,但这仅仅停留在释义层。寓言如何释义,又如何从释义层推至更深层次的解码层与评鉴层,从而实现深度教学呢?

一、释义:寓言故事与寓意的理解

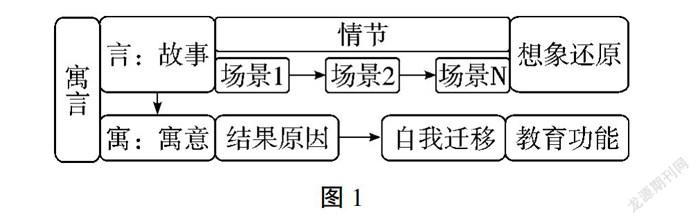

寓言的释义层研究寓言“说什么”,从浅至深有两个基本层次:首先梳理寓言的故事情节即把握“言”,然后通过人物形象或故事情节理解寓意即解读“寓”。

(一)言:寓言故事情节的梳理与还原

寓言是通过一个故事来讲道理,进而实现教育的目的,因此,故事情节构成寓言的主体内容,也是寓言文本直接呈现的显性内容,即文本“直接说什么”。如《揠苗助长》,文本通过语言文字呈现了一个故事:古时候有个人,他想让自己田里的禾苗长得快些,就去田里把它们一棵一棵拔高,结果禾苗都枯死了。这个故事是我们可以直接看到的,是寓言文本的显性内容,也是文本直接言说的内容。

寓言故事情节的梳理,首先要处理好故事与情节的关系。我们常说“故事情节”,但“故事”与“情节”有时连用,有时分用,它们是一回事吗?如果不是,它们又是什么关系?故事是从宏观整体方面说的,它是抽象的,表述比较简洁,如《揠苗助长》就是一个故事。情节是从微观过程方面说的,它是具体的,是故事的具体细节,如《揠苗助长》这个故事由三个小场景构成:一是这个人希望自己的禾苗长得快些(盼长快),二是他去田地里拔高禾苗(拔禾苗),三是禾苗枯死了(苗枯死)。这三个场景按照时间先后连接起来,就构成了《揠苗助长》这个故事的情节。我们讲“寓言故事”或“故事情节”,其实都是在研究微观的具体情节。

阅读时如何梳理情节呢?梳理寓言的故事情节就是把握故事情节的细节与脉络。具体方法是,首先要对其进行切分,然后研究场景细节与发展脉络。前文所说《揠苗助长》的三个小场景就是故事的场景细节,这些场景细节前后连贯起来就是故事的脉络,即情节。《义务教育教科书教师教学用书·语文二年级下册》(以下简称“教学用书”)“教学建议”第二部分“课文学习”之“理解运用”的“读通课文,整体感知”,其实就是引导学生把握这则寓言的故事情节:“寓言故事简短,情节之间联系很紧,互为照应,教学时先让学生从整体上了解、把握故事情节,引导学生梳理课文内容,可以从主要人物入手,看看人物做了什么事。《亡羊补牢》这个故事,可通过以下问题把握主要内容:那个养羊的人丢了几次羊?他是怎样做的?结果怎样?《揠苗助长》可引导学生思考下面问题:那个人为什么揠苗?他是怎样揠苗的?揠苗的结果是什么?在学生分步思考回答后,再把这些意思连起来说一说。”[1]144

(二)寓:寓言寓意的理解与迁移

寓言的解读,需要通过浅层显性的“言”,即通过故事情节的梳理把握与想象创造,解读深层隐性的寓意,理解作者的写作目的,这是研究作者想说什么。比如《揠苗助长》,文本直接言说的是一个故事:古时候有个人巴望禾苗长得快些,就把禾苗一棵一棵往高里拔,结果禾苗都枯死了。作者通过这个故事真正想告诉我们:不顾事物发展的客观规律,急于求成,反而会把事情办坏[1]141。这就是寓意,是文本中没有直接言说的内容,需要读者自己感悟、解读。

如何解读寓言故事情节并未言明的隐性寓意呢?教学用书与教师大多采用人物形象分析法,即通过人物的语言、行为与心理等解读其性格或道德品质。如教学用书在《揠苗助长》“教学建议”部分提到的:弄清为什么揠苗,可用“巴望”作为切入点,通过换词比较体会(如希望、盼望),“巴”这里有急切、迫切的意思,更能描绘出种田人急切的心情;体会种田人怎样揠苗,应突出“筋疲力尽”,可引导学生通过文中“将禾苗一棵一棵往高里拔”“从中午一直忙到太阳落山”等句子来理解“筋疲力尽”的意思,还可以引导学生想象种田人一棵一棵拔苗时会说些什么,从而体会种田人为了帮禾苗生长,很卖力,很认真;第三自然段体会种田人兴奋、迫不及待的心情,抓住“一边喘气一边说”“没白费”“禾苗长高了一大截”体会种田人在愿望“实现”后的喜悦心情。[1]145人物形象分析法更适合分析小说主题,因为它以塑造人物形象为主要目的。寓言的主要功能是教育性,而不是塑造人物形象,通过曲折生动的故事情节吸引人。寓言的故事目的是通过人物言行的正确与否进行迁移类比:对的,读者可以学习;不对的,读者要引以为戒。寓言结尾的设置体现了作者对故事人物言行价值的判断:获得好的结果,言行就是对的;得到坏的结果,言行就是错的。这就是寓言故事的“行(述)—果(评)结构”:前半部分是述,叙述人物言行;最后是结果,隐含着作者的评价。[2]34因此,寓言的寓意分析,应该抓住人物结果追问其原因:是什么原因造成这样的结果?如《亡羊补牢》可以这样引导:这个人为什么丢了一次羊又丢了第二次羊?为什么以后再也没丢了?《揠苗助长》可以这样引导:那个种田人将禾苗拔高,为什么导致禾苗全死了?理解《揠苗助长》也可启发学生思考、讨论:“那个种田人把禾苗一棵一棵往高里拔,禾苗高了一大截,结果禾苗都枯死了。你知道是什么原因嗎?”[1]146这就是结果的原因分析法,更符合寓言的寓意解读。

寓言的释义,就是通过显性的故事情节解读隐性的寓意。这两个层级(显性和隐性)的内容可转化为两组问题:1.文章写了谁?他想做什么?如何做的?结果如何?2.他为什么会取得成功?对你有什么启发?这两层关系可用图1表示。

二、解码:寓言叙事特征的揭秘

寓言更为专业的解读是进入内部研究,揭示寓言的叙事特征。解码寓言的叙事特征,首先要研究作为寓言文体的共性特征即体性解码,然后进入每一篇寓言文本的个性特征即篇性解码。

(一)体性解码:寓言文体共性特征研究

寓言的文体解码,需要将其与相关文体进行互文阅读研究,即将寓言与周边同为说理的议论文与同为叙事的小说进行互文阅读,揭示其文体独特性。

与议论文相比,寓言是隐性的形象说理。寓言与议论文的写作目的都是说理,这是两种文体的共性,但两者说理的方式因体而异。议论文是直接提出自己的观点与看法,是直接说理。其观点直接表达,通过严谨的逻辑论证来证明自己的观点。如《真理诞生于一百个问号之后》(六年级下册)是一篇议论文。课文的标题就是作者的观点:那些在科学领域有所建树的人,都善于从细微的、司空见惯的现象中发现问题,不断发问,不断解决疑问,追根求源,最后把“?”拉直变成“!”,找到真理。为支撑这一观点,作者列举了波义耳制作石蕊试纸、魏格纳提出“大陆漂移学说”、阿瑟林斯基发现脑电波的变化与做梦有关的事例。作者的观点与理由都是直接呈现,是显性内容。作者通过事例进行证明,这其实是不完全归纳的逻辑证明。寓言不同,它并不直接说理,而是讲述一个故事,通过这个故事进行类比或讽喻,这是形象说理;而且这个道理作者并不直接点明,而是让读者在阅读过程中自己体悟,这是一种隐性说理。如《揠苗助长》,作者想说的道理是:我们做事要遵循客观规律,不能急于求成,否则会适得其反。作者并不是把这个道理直接表述出来,而是叙述了一个农夫急于求成然后揠苗助长,最后导致禾苗全部枯死的故事。故事是形象的生活画面,其中蕴含的道理需要读者阅读时自己领悟,这就是隐性说明、形象说理。直接说理的优点是直截了当,清晰明白,但往往“忠言逆耳”,使听者反感而生抵触之情;形象说理的优点是委婉含蓄,容易让人接受,但其道理需要读者自己领悟,因此解读具有一定的难度。

与小说相比,寓言是聚焦叙事、简洁叙事、浅表叙事,塑造的是扁平人物。[3]小说是以塑造人物形象、依靠生动曲折的故事情节打动读者的一种文学体裁。长篇小说往往情节内容丰富、复杂,主题意蕴深刻,人物形象立体丰满。如《孔乙己》,即使是短篇小说,其人物也比较多,情节内容也比较丰富、复杂:既有孔乙己的迂腐言行,也有掌柜、其他喝酒人的嘲讽,还有邻居孩子与“我”看热闹等情节,此外还介绍了酒店的布局以及两大喝酒群体;对于主人公孔乙己,既描写了他迂腐的性格,也叙述了他被人嘲笑与挤兑的场景,并补充交代了孔乙己的不幸遭遇,又刻画了他因偷窃而被丁举人打折腿而彻底成为一个废人。小说的主题意蕴也很丰富,既有孔乙己形象的塑造,他痴迷功名,迂腐可笑,好吃懒做;也有作为权贵阶层丁举人形象的勾勒,他们专以弱肉强食、欺压百姓为能事;也有掌柜与其他喝酒人等同为压迫阶层形象的描述,他们毫无同情心,专以揭开孔乙己的心灵伤疤为乐,甚至“我”这个小伙计与小孩子等形象,也瞧不起孔乙己,对他很冷漠。这些因素合起来,又形成了更深层次的主题意蕴:旧中国末世大众深陷在封建统治思想、秩序的重压下,麻木、冷漠,没有一点儿生气和活力;封建社会已经适应不了时代发展,必将崩溃。[4]61-63寓言相反,一般来说,人物比较单一,情节简单,寓意也比较浅显,人物形象性格单一,是扁平人物。如《揠苗助长》,主要人物就是农夫(结尾虽然出现了儿子,但他既不是主要人物,也没有什么情节),情节也比较简单,只叙述了他巴望禾苗长高、拔苗与禾苗枯死的情节,没有跌宕起伏、曲折生动的情节,也没有饱满的细节描写。寓言主题也比较浅显,很容易读出来。

(二)篇性解码:寓言文本个性特征研究

寓言的文体特性解码,是对特定的某一篇寓言的解码,是寓言区别于其他文体的共性特征,需要从文体共性特征的解码,深入至“这一篇”寓言的篇章特性解码,才能真正揭示出“这一篇”寓言的篇章特征。

寓言的篇性解码,可以研究故事材料的性质。从材料的来源来看,《揠苗助长》与《亡羊补牢》选择的是日常生活中可能发生的拔苗与补圈事件,这是生活材料;《愚公移山》选择的是日常生活中不太可能发生的移山事件,这是夸张想象的事件,而且结尾天帝命夸娥氏二子移走大山,这是神话题材;《乌鸦喝水》选择的是乌鸦衔石子填瓶喝水事件,将乌鸦人格化,这是童话题材。从选择材料的正反面看,《乌鸦喝水》中,乌鸦想办法喝水的行为是正确的,这是正面选材;《揠苗助长》中,农夫的拔苗行为是错误的,这是反面选材;《愚公移山》中,愚公的行为是正确的,智叟的行为是错误的,这是正反对比选材;《亡羊补牢》中,养羊人第一次丢羊后不听劝告没修羊圈的行为是错误的,第二次丢羊后修羊圈的行为是正确的,这是先反后正选材。

篇性解码可以研究结构,即如何将选择的材料组织成文,形成一个完整的故事。如《揠苗助长》,作者将故事情节切分为盼苗快长、拔苗助长与禾苗枯死三个小场景,并按时间先后次序组织,形成顺叙结构;再如《亡羊补牢》,作者将故事情节切分为第一次丢羊后的行为及结果与第二次丢羊后的行为及结果两个小场景,也是按时间先后次序组织,但这两个小场景相对独立,且前错后对,形成对比,形成先反后正、正反对比的顺叙结构;又如《愚公移山》,作者将故事情节大致切分为决定移山、妻疑解惑、开始移山、遗男助之、智叟嘲笑、天帝助移六个小场景,这六个场景也是按时间先后次序组织,其中愚公与智叟两个人物形成正反对比,形成正反对比的顺叙结构。

篇性解码还可以研究技巧,即为了将故事叙述得更吸引人而采用特殊策略。《揠苗助长》就是对盼苗快长、拔苗助长与禾苗枯死这三个场景的平铺直叙,没有采用什么特殊的叙述技巧;《亡羊补牢》不同,作者先安排第一次丢羊后不听劝告修羊圈而又丢羊的小场景,然后又安排第二次丢羊后认识到错误赶紧修羊圈而再也没有丢羊的小场景,这两个场景构成了线性的正反对比、先反后正的叙述技巧。《愚公移山》更为复杂,在愚公移山的过程中,首先安排了其妻献疑与愚公解惑的场景,这其实是情节发展的阻碍及其解决,形成波折,使情节曲折生动;然后安排了河曲智叟的嘲笑与愚公的驳斥,突出愚公不愚,一对一错,运用了正反对比叙事技巧;最后还安排了孀妻遗子帮助移山与天帝受感動命夸娥氏二子背走两山的情节,这是为了体现愚公精神对他们的感化作用,是侧面描写。

三、评鉴:深层文化的阐释与文本的交流对话

评鉴层是与寓言文本交流对话,对其真实性、独特性以及优劣好坏等做出独立而中肯的价值判断。

首先是真实性的判断与评价。真实性有三层内涵:一是对于知识性的内容,依据科学真实性或生活真实性进行判断。比如《揠苗助长》,一般的农作物拔出来后就会枯死,这是生活常识也是科学,这一情节设置是真实的,依据的是生活知识与科学知识。如果禾苗没有枯死,反而长得生机勃勃(如果没有特殊交代是某一种耐旱植物),就不真实了。二是对于文本的故事情节来说,依据的是生活的可能性,而不必具有必然性。比如《揠苗助長》,这个农夫可能因着急而拔苗助长,并不必然要求农夫一定因着急而拔苗助长。三是对于文本的情感思想,依据的是文学真实性即合情、合理。比如《揠苗助长》中,作者认为做事要遵循客观规律而不能急于求成,这在生活中具有一定的合理性。

其次是独特性的判断与评价。独特性指这个文本区别于其他文本的特殊性,它的判断与评价依赖于与其他文本的互文阅读。比如,《揠苗助长》《乌鸦喝水》与《学弈》对比阅读,第一篇是正面叙事,第二篇是反面叙事,第三篇是正反对比叙事,这是三篇寓言的独特性;《乌鸦喝水》与《亡羊补牢》对比阅读,前者的行为是正确的,后者这个放羊人最终也改正了错误,两者都是正面叙事,但前者是纯粹的正面叙事,后者是先反后正的正面叙事,这是两篇寓言的独特性;《亡羊补牢》与《愚公移山》《学弈》对比阅读,同样都有正反对比叙事,但第一篇是一个人,其行为是先错后对,是先反后正的正反对比叙事,后两篇都是其中一个人是正确的而另一个人是错误的,是平行的正反对比叙事,这是三篇寓言的独特性;《揠苗助长》与《穿井得一人》对比阅读,第一篇的寓意源于对人物言行的判断,是人的寓言,第二篇的寓意源于对事件结果的原因分析,是事的寓言,这是两篇寓言的独特性。

最后是优劣性的判断与评价。优劣性指与其他文本相比,对这个文本的高低优劣性做出判断与评价,它也依赖于与其他文本的互文阅读。比如《乌鸦喝水》《亡羊补牢》与《愚公移山》三个文本,《乌鸦喝水》仅有乌鸦衔石子填瓶子而喝到水这一正面事件;《亡羊补牢》不仅有第二次修羊圈改正错误的正面场景,还有第一次不听劝告而再一次丢羊的反面事件;《愚公移山》不仅有愚公移山的正面事件和智叟劝阻的反面事件,还有邻居孀妻之子帮助的侧面描写,其妻献疑、愚公解惑的情节波折。从情节的丰富性看,显然《愚公移山》要优于《亡羊补牢》,《亡羊补牢》要优于《乌鸦喝水》;从说理的有效性看,正反对比的《亡羊补牢》显然要优于《乌鸦喝水》,既有正反对比又有侧面描写还有情节波折的《愚公移山》显然要优于《亡羊补牢》。也正因为《乌鸦喝水》的人物与情节特别简单,道理也比较浅显,所以才把它编排在一年级。

对于寓言的解读,目前的大多数课堂教学基本停留在情节梳理与寓意理解的释义层,研究寓言“说什么”,其目的是读懂寓言,这是基础阅读。

寓言的解读,既需要进入叙事解码层,研究“怎么说”,读透寓言,实现寓言解读的专业转向;也需要进入评鉴层,研究“为什么这么说”“说得怎么样”“读了有什么用”,真正进入高阶阅读。当然,这是从课堂教学层面提出寓言解读三层级的基本内容,并不意味着每篇寓言的阅读教学都需要全面呈现,而是要针对学段、学情做出具体的提取与分层,实现课程内容的阅读教学转化。

参考文献:

[1]人民教育出版社课程教材研究所小学语文课程教材研究开发中心.义务教育教科书教师教学用书:语文二年级下册[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2]莫先武.小学经典课文新解读[M].苏州:苏州大学出版社,2015.

[3]莫先武.寓言究竟应该教什么?:阅读课程教学内容的专业审查与开发之一[J].语文建设,2021(7):24-29.

[4]人民教育出版社课程教材研究所中学语文课程教材研究开发中心.义务教育教科书教师教学用书:语文九年级下册[M].北京:人民教育出版社,2018.

(责任编辑:周彩珍)