依托导学案落实高中地理核心素养

2022-05-29覃丹严志强

覃丹 严志强

【摘要】本文以人教版《全球氣候变化》为例,对基于地理核心素养的导学案教学优势进行分析,指出高中地理教师可以依托导学案教学,在高中地理课堂教学中有效落实人地协调观、区域认知、综合思维和地理实践力等地理学科核心素养。

【关键词】导学案 高中地理 地理学科核心素养

【中图分类号】G63 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2022)05-0127-04

“在教学过程中培养高中生必备的地理学科核心素养”是《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课标》)对广大地理教师提出的要求。为了更好地让地理核心素养在高中地理教学中真正落地,笔者尝试将导学案和地理核心素养结合在一起,基于地理核心素养编写导学案,在推进普通高中地理教学与评价体系改革的基础上,不断优化符合学生学情的导学案,并以导学案为载体,多维度培养学生的地理学科核心素养。

一、基于地理核心素养的导学案教学优势

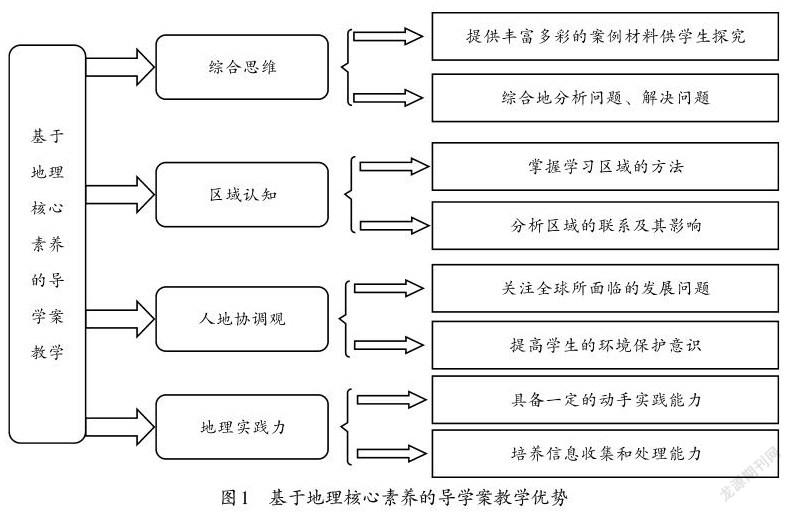

地理核心素养包括综合思维、区域认知、人地协调观和地理实践力等四个方面。基于地理核心素养的导学案教学具有以下优势(如图1所示):

(一)导学案教学的综合性与综合思维

培养学生综合思维素养的关键在于对其“思维”进行建构。思维能力是评价学生学业水平高低的标准之一,地理思维的建立不仅关系到学生学习的质量,还关系到学生解决问题的科学性和综合性。

运用导学案教学,在培养学生综合思维中具有以下优势:首先,导学案教学中呈现的案例具有很强的综合性,能够提供丰富的案例材料供学生探究;其次,在导学案教学中,知识点清晰地贯穿其中,学习有梯度,学生在运用导学案分析本节内容、材料的过程中,能够掌握一定的综合分析方法,并最终形成自己的综合分析问题、解决问题的逻辑思维方式;最后,导学案的编排与设计都是依据教师的教学内容和学生的学习目标来进行整合的,学案内知识内容的联系可以让学生在熟悉知识点的基础上,进一步巩固本节内容的学习。

(二)导学案教学的典型性与区域认知

培养高中生的区域认知素养通常遵循以下步骤:第一步,要让学生树立正确的区域观念,即“将地理事物和地理现象置于特定空间加以认识的意识、习惯与思维方式”;第二步,要让学生对区域有一定的了解,能够知道区域的相关概念以及区域范围,在此基础上了解区域的地理特征与区际差异;第三步,让学生掌握区域调查、区域比较的方法与技能,同时学会综合分析区域。

在导学案教学中,教师可运用典型的案例,让学生从“在哪儿?”“具体是什么?”“什么时候发生的?”“怎样发生的?”“有什么影响?”等问题入手,仔细阅读材料,分析区域内各要素之间的联系及其影响,并且能够在分析区域未来发展建议中提出自己的看法。

(三)导学案教学的客观性与人地协调观

“地理知识源于客观世界,地理教学服务于社会现实。”教师运用导学案教学,可以在编写导学案的案例探究时,注重挖掘贴近学生生活的例子或时事热点,让学生将知识与生活联系在一起,关注当前全球所面临的发展问题,并运用地理知识分析相关原因与提出解决策略,提高环境保护意识。

需要注意的是,导学案的编排与设计要具备真实性、科学性,编写的案例和问题要能够联系生活实际,从而让学生在分析地理问题的过程中,能够透过现象看本质,从而解决实际地理问题,产生相应的社会责任感,进一步树立人地协调观。

(四)导学案教学的实践性与地理实践力

导学案教学在培养学生地理实践力中有着独特的优势。第一,导学案教学中的合作探究部分能够让学生参与到课堂中。导学案中的案例探究具有一定的实践性,它是沟通理论知识与学生实践的重要桥梁,能够让学生亲历地理知识探究过程。第二,学生在导学案的探究过程中,通过对具体案例进行阅读分析、交流讨论、撰写成果、汇报成果,提高阅读能力、概括能力和表达能力等。第三,学生在课后的能力迁移训练中,通过查找资料、探究生活中的地理知识等,不仅能够巩固所学知识,还能培养信息收集和处理能力,进一步提高地理实践力。

二、依托导学案落实高中地理核心素养的策略

(一)落实对综合思维素养的培育

综合思维是指人们在认识地理事象过程中,能够运用综合、全面的思维方式去分析。在分析地理事象时,从全面、科学的角度出发,系统地分析相关规律特征,并且在此过程综合看待地理事象,将有助于培养学生学习地理的综合思维。

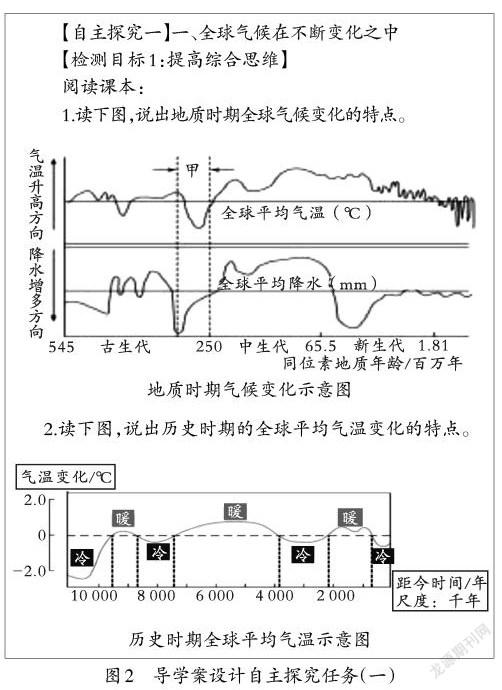

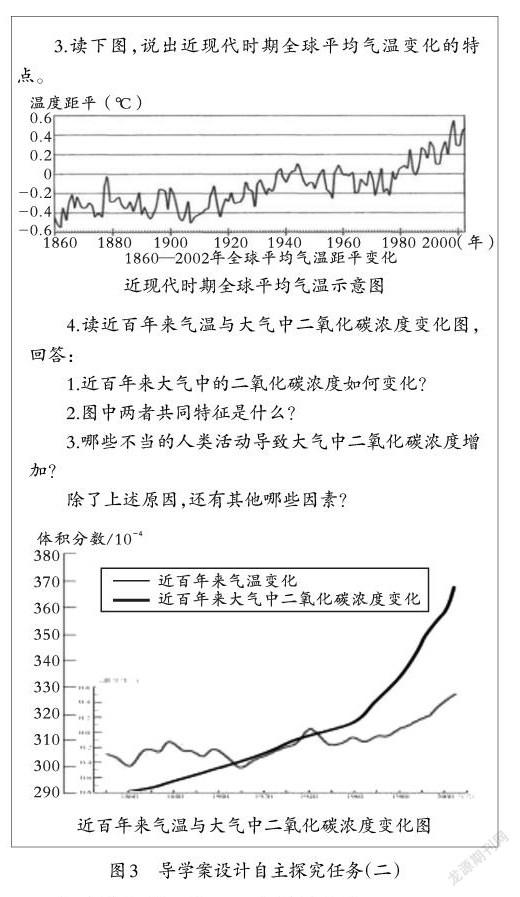

以《全球气候变化》为例,在设计探究任务时,教师要在熟悉教材的基础上,有梯度地设计问题难度,制订相应的学习目标。在学生课前预习的基础上,在导学案中展示相应时期较为清晰的气温变化图,让学生读图分析并归纳变化特点,了解不同时期的气温变化图;然后在导学案中展示全球二氧化碳浓度变化曲线图,让学生分析其变化特点,并用综合、全面的角度分析其变化原因。学生在分析地理现象的过程中培养综合思维,自主探究地质、历史、近现代时期全球平均气温变化特点以及大气二氧化碳浓度变化的原因。

基于此,本节课的综合思维素养目标可制订为:阅读地质时期、历史时期和近现代时期气候变化等图表资料,说出全球气候变化的特点;根据近百年来全球平均气温的变化和大气中二氧化碳浓度的变化等图表材料,分析近现代气候的趋势和主要原因,并用大气受热过程的知识来解释相关特点(如图2、图3所示)。

(二)落实对区域认知素养的培育

区域认知是指人们能够从时空角度出发,科学、客观地去分析区域的发展以及区域对人地关系的影响所必须具备的响应能力。《课标》对学生区域认知的培养思路是:首先,要从区域中去正确认识、看待地理事物与地理现象;其次,能够通过结合地理事象的特征去收集并整理相关区域信息,尝试从某一个角度去分析相关区域的可持续发展;再次,能够从综合的角度(包括区域位置、区域特征、区域范围、区域联系等)去分析区域;最后,能够较为全面地看待区域发展,并能够在分析区域中提出相应的发展策略。

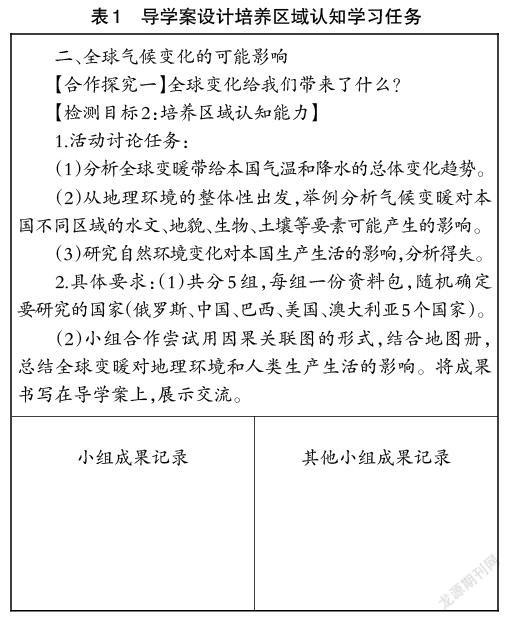

基于此,《全球气候变化》一课的区域认知素养目标可制定为:运用材料并通过角色扮演,从海平面、农业、水资源、生态系统等多个方面正确分析气候变化对各国可能造成的影响。为了检测学习目标的达成度,制定相应的评价任务:通过角色扮演完成合作探究一,归纳、总结全球气候变化的可能影响(如表1所示)。

全球气候变化对全球各地的地理环境影响比较明显,在探究全球气候变化的影响时,教师可组织学生通过角色扮演以及小组合作探究,展示俄罗斯、中国、巴西、美国、澳大利亚5个国家的相关“知识锦囊”,每个小组扮演一个国家的专家,分析不同地区的影响;学生在分析地理现象过程中分析相关区域的影响,从中不断培养区域认知能力以及合作探究能力。

(三)落实对人地协调观素养的培育

人地协调观是指人们能够运用正确的价值观去认识地理事象,并且能够正确看待人类与地理环境的关系。高中生人地协调观的培养通常依据以下内容:首先,要让学生在熟悉相关地理环境特征的基础上,进一步分析人类与地理环境之间的影响与作用;其次,能够知道人地关系在各个阶段所表现出的关系与原因;最后,能够正确看待人地关系,形成爱护自然环境的意识。

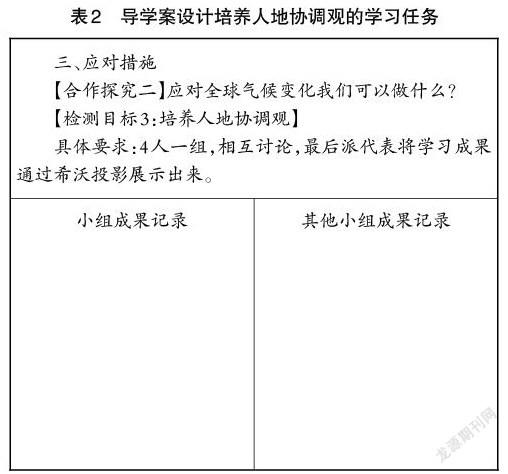

基于此,在《全球气候变化》一课的课堂教学中,在设计应对“全球气候变化”的学习任务时,教师可以让学生采取合作探究的方式,通过思维碰撞提出应对措施,进一步培养学生的人地协调观,正确看待人地关系。依据學生的学情,《全球气候变化》一课的人地协调观素养目标可制定为:结合生活实际,归纳并提出应对气候变化的措施。对应的评价任务:小组合作完成合作探究二,探讨全球气候变化的应对措施(如表2所示)。

(四)落实对地理实践力素养的培育

地理实践力主要是指人们在参加各种地理实践活动时所表现出来的能力和相关品质等。培养学生的地理实践力,必须建立在学生在对教材中的知识点有一定了解的基础上,之后与实际生活相结合,让学生亲自去探究、体验学习的过程,从中提高解决地理问题的能力,以及通过动手操作等学习手段去学习新知识的能力。无论是在地理课堂中,还是将课堂延伸至“自然环境”中,培养学生的实践力,都有助于学生养成良好的地理行为习惯。

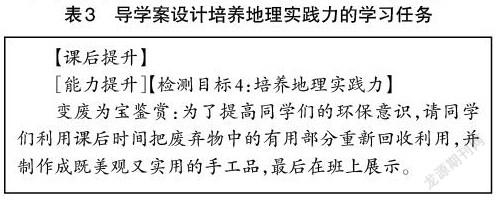

基于此,在《全球气候变化》一课的课堂教学中,教师可在设计培养学生地理实践力的学习任务中,注重提升学生的动手参与能力,结合学生的生活实际和教材内容,让学生在课后通过“变废为宝”方式,把废弃物中的有用部分重新回收利用,制作成既美观又实用的手工品,最后在班上展示。通过课后实践的方式,不断培养学生的地理实践力,从而进一步培养学生的地理核心素养(如表3所示)。

总而言之,基于地理核心素养的导学案教学,可以使学习目标有效达成,并且有效转变了学生的学习方式。这样的导学案课堂教学,学习目标的编写具有可测性和有效性,所呈现的案例或问题是贴近学生生活实际的材料,学生学习目标明确,能够根据任务驱动思考并完成学习任务,建构知识体系,解决实际问题,进而提高学习地理的兴趣,最终让学生的地理学科核心素养得到有效落实。

参考文献

[1]赫兴无.案例教学法在地理教学中的应用[J].教学与管理,2011.

[2]袁孝亭.区域认知及其培养重点解析[J].地理教育,2017(01).

[3]阿尔夫雷德·赫特纳.地理学:它的历史、性质和方法[M].北京:北京商务印书馆,1986.

作者简介:覃丹(1994— ),广西南宁人,硕士研究生学历,研究方向为中学地理教学;严志强(1967— ),广西桂平人,教授,研究方向为中学地理教学、人文地理与城乡规划。

(责编 蓝能波)