核心素养视域下民族认同教育在高中历史单元教学中的实施

2022-05-29黄小娜

黄小娜

【摘要】本文论述核心素养视域下民族认同教育在高中历史单元教学中的实施,指出教师可通过教学主题的确定、教学情境的创设、教学问题的设置等环节,在高中历史课程教学中落实民族认同教育。

【关键词】学科核心素养 民族认同教育 单元教学 高中历史课程

【中图分类号】G63 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2022)05-0119-04

“从历史的角度认识中国的国情,形成对祖国的认同感和正确的国家观;能够认识中华民族多元一体的历史发展趋势,形成对中华民族的认同感和正确的民族观,具有民族自信心和自豪感”是《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课标》)提出的课程目标要求。在学科核心素养视域下,如何通过高中历史课程的学习,提升学生的民族认同,培养学生正确的民族观,铸牢中华民族共同体意识,落实学科核心素养的培养要求,落实立德树人的根本任务,是高中历史教学的重要任务之一。

单元教学是指向深度学习所倡导的教学理念,它要求教师建立好学科核心素养与学科核心内容之间的关系,依据《课标》和教材,选择有利于培养学科核心素养的教学内容和情境素材,制定学习目标、选择学科内容、设计学习活动、开展课堂教学、进行学习评价。

对高中统编历史教材《中外历史纲要(上)》第二单元“三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展”的教学,笔者以为,教师可将《课标》和民族认同教育作为历史学科核心素养的落脚点,挖掘本单元涉及的民族交往、交流和交融这条隐线,把民族认同教育贯穿于单元教学始终。

一、确定教学主题,于知识框架中凸显民族交融脉络

高中统编历史教材中第二单元专题名称为“三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展”,《课标》对本单元的课程内容要求为“通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络、隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发和思想文化领域的新成就。”对《课标》的落实,教师需要从学科层面对教材这一单元内容有更深入而准确的把握。

本单元涉及的是三国至隋唐时期的历史,这一时期是我国历史发展的一个重要阶段。国家分裂、政权更迭、社会动荡是三国两晋南北朝时期的基本社会状态,但恰恰是在这样的社会状态下,民族交融得到了前所未有的发展,民族交融的宽度和深度都远远超过了先秦和秦汉时期。宽度指的是民族交融的范围扩大,从草原、中原再到江南,各自区域内部的民族交融以及草原与中原、中原与江南区域间的民族交融远远超过前代;深度指的是民族交融的形式更加多样,不仅有各民族之间的迁徙、杂居、通婚,还有物产、技术的交流,更有少数民族政权对中原先进制度的学习。在民族交融中,汉民族的血液融入了少数民族的强悍、豪迈与开放,少数民族则学习接纳了中原先进的制度与文化。而在这样前所未有的民族交融的宽度和深度中,汉族与各少数民族在原来有着相对独立的血缘关系和生活地域的基础上逐渐交融,多元一体的中华民族得到进一步发展。也正是因为民族交融的深入发展,最终推动了国家重新走向统一,并很快带来了隋唐盛世的出现。因此,民族交融成为这一历史时期社会发展不可或缺的一条脉络,成为国家统一和盛世局面出现的一个重要推动力。

单元教学强调单元主题引领,教师在教学中要先确定单元主题,对照《课标》的要求,在梳理该历史时期发展脉络的基础上,将本单元主题确定为“民族交融的深入与统一多民族封建国家的发展”。

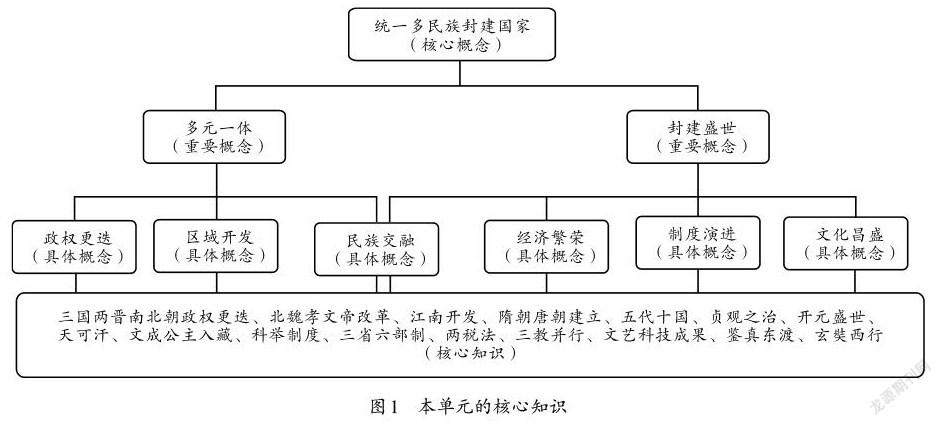

在单元主题引领下,基于历史大概念教学的理念,本单元的核心概念是“统一多民族封建国家”,在核心概念统摄下,为达成课程教学目标,教师可对核心概念进行逐层分解,把核心概念分解为两个重要概念“多元一体”和“封建盛世”,再把重要概念分解为具体概念。“多元一体”概念包含了“政权更迭、区域开发、民族交融”等具体概念,“封建盛世”则包含了“民族交融、经济繁荣、制度演进、文化昌盛”等具体概念。最终,由这些具体概念牵引出要完成概念教学所必须学习的本单元的核心知识(如图1所示)。在单元教学中,教师可通过确定学科核心概念、重要概念及具体概念,理顺概念之间的逻辑关系,构建结构化、梯度化的概念教学框架,为达成教学目标奠定坚实的基础。

確定了单元主题,落实了结构化、梯度化的概念教学框架之后,就要围绕单元主题制定具体可行的课时学习目标,编选整合与单元主题相关的课时教学素材,把课时作为连接主题和实现教学目标的工具,使学生在明确学习任务后利用与主题相关的学习内容完成学习任务。因此,在单元主题和核心概念统摄下,每个课时都必须有课时主题和具体概念,即每一节课都必须有教学中心,这个中心就是涵盖面广、聚合能力强的课时主题和具体概念。教师要用课时主题和具体概念把历史教学内容串联组合起来,形成有迁移力量的知识群,以发挥群体效应和系统效应。

教师要围绕单元主题和核心概念,通过对每个课时核心知识进行整合,将本单元四个课时的课时主题确定为:第5课“政权更迭下的江南开发与民族交融”;第6课“区域开发与民族交融推动下的隋唐盛世”;第7课“兼收并蓄中变化与创新的隋唐制度”;第8课“碰撞交融中走向辉煌的文化”。在确定课时主题时,教师把单元具体概念融入课时主题,使课时教学目标更加清晰明了。同时,每个课时的主题中都凸显出民族交融的价值,体现出民族交融在推动多元一体的中华民族发展,推动国家由分裂走向统一,进而推动统一多民族封建国家在政治、经济、文化等方面走向辉煌的重要作用。在明线教学目标达成中贯穿暗线,这样一来,民族交融的暗线和统一多民族封建国家发展的明线在每个课时的教学中就都能得到充分显现,进而涵养学生的家国情怀素养,培养民族认同。

二、创设教学情境,于历史细节中增进民族认同

历史本身是生动有趣的,但历史教材由于篇幅所限和编写要求等原因,又显得比较枯燥。创设教学情境,从历史的细节入手,引导学生从历史的细微之处知微见著,对调动学生的学习兴趣,在历史的真实感悟中培养学科核心素养,涵养家国情怀有着重要作用。

教学情境如何创设才更有效?教育家维果茨基在他倡导的“认知发展理论”中提出:可能发展区理论需要教师在创设教学情境中去思考。按照维果茨基的说法,可能发展区,“是介于儿童自己实力所能达到的水平(如学业成就),与经别人给予协助后所可能达到的水平,两种水平之间有一段差距,即为该儿童的可能发展区……”创设教学情境的目的,就是把学生自己实力所能达到的水平(实际认知水平)与教师予以引导后所可能达到的认知水平建立衔接,在越贴近学生实际认知水平的情境,教师给予学生越靠近可能发展区的引导,对学生发展的推动作用就越大。在高中历史课程的教学过程中,教学情境的创设有多种方式,但大多数情况下通过史料来呈现,因此,选取形式多样、内容生动、贴合学生实际认知水平的史料开展教学,引导学生围绕史料开展有效探究,是历史课堂教学不可或缺的内容。

在第5课《三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融》的教学中,教师可在课前导入时给学生展示陕西历史博物馆藏国宝级文物——北周独孤信多面体印章,给学生介绍历史上“最牛岳父”独孤信的三个女儿分别嫁给西魏创立者宇文泰的长子宇文觉、隋朝开国皇帝杨坚、唐朝开国皇帝李渊的父亲李昞的传奇经历。通过学生感兴趣的历史文物带出学生感兴趣的历史故事,把学生的思维引导到三国两晋南北朝与隋唐大一统之间存在的密切联系,进而从生动的历史情境中开始新课的讲授,把课堂导入的内容与本课政权更迭下的民族交融主线紧密相扣。

在第6课《从隋唐盛世到五代十国》的教学中,在讲授隋唐的民族关系时,教师可通过隋唐时期武威安氏家族在中原地区经商、为官、通婚等的变迁史,让学生通过一个少数民族家族的发展史认识隋唐时期民族关系的新变化,感受中原文化对少数民族产生的强大吸引力。

第7课《隋唐制度的变化与创新》一课的教学情境,教师可从科举制度对今天的影响着手,使学生对科举制度的利弊有更深切的感受与认识。

而在第8课《三国至隋唐的文化》的教学中,教师可用受公众关注和热议的河南卫视歌舞节目《七夕奇妙游》中的“飞天”舞蹈导入,在美轮美奂的舞蹈中,引发学生思考“飞天”形象背后折射出的佛教在中国逐渐本土化的发展历程,使学生充分体会到这一时期中华文化成就的璀璨夺目源自中外交流的日益频繁,民族交融的不断深入以及中华文化的兼收并蓄、兼容并包的能力,由此进入三国至隋唐“碰撞交融中走向辉煌的文化”的学习。在讲到艺术成就时,教师再一次使用这一舞蹈视频,从舞蹈的背景音乐、舞台的背景布置、“飞天”的着装和动作及手持的乐器等细节,分析舞蹈折射出的三国至隋唐文化碰撞与交融带来的文艺璀璨。这样一来,教学情境由社会生活的热门话题引入,拉近了历史与现实的距离,选择的教学情境又紧扣教学主题,把历史的微观细节与宏观建构相结合,发挥了教学情境见微知著的作用。

创设教学情境的方式是多样的,教师可以通过自己丰富生动的语言创设,也可以选取形式多样的史料展开,如视频史料、图片史料、文字史料等。但不论如何创设教学情境、创设怎样的教学情境,前提都要符合学生的实际认知水平,同时必须紧扣即将展开的教学主题,为教学内容及教学目标服务。本单元四个课时的教学情境的创设遵循了为教学内容与教学目标服务的原则,沿着“民族交融”这条暗线创设,并在情景素材的选取上下功夫,不管是独孤信的多面体印章、武威安氏家族的变迁还是“飞天”的舞蹈,这些历史情境都紧扣课时主题,在历史细节中凸显了中原文化对少数民族的巨大吸引力,周边各少数民族从被动学习到主动学习,再到自觉地融入中华民族大家庭,中华民族多元一体的民族特征日益显现。这样的教学情境,既能提升学生的学习兴趣,更能把学生引导到课时的教学主题上,将民族认同的情感涵养于微观细节之中,于润物细无声中升华了家国情怀。

三、设置教学问题,于思维碰撞中升华家国情怀

《课标》指出:“学生历史学科核心素养的发展,绝不是取决于对现成的历史结论的记忆,而是要在解决学习问题的过程中理解历史,在说明自己对学习问题的看法中解释历史。”在单元主题和核心概念引领下,教师如何通过教学落实学生学科素养的培养,是教学目标达成的关键,这些学科素养中涉及历史学科学习中非常关键的历史思维能力。它既包括初中已经开始培养的阅读理解能力、信息獲取能力等学科能力,也包括高中需要培养的更高阶的辩证思维能力、批判性思维能力等。而这些学科思维能力的培养,必须以问题探究为驱动。

教师可通过创设问题情境,在学生自主学习的基础上,调动学生参与学习的积极性和主动性,让学生通过独立思考、合作探究、师生互动等方式解决问题,并在解决问题的过程中理解历史,进而解释历史,形成高效课堂,最终达成培养学生学科核心素养的教学目标,实现教育教学效果的最大化。

民族认同教育不仅仅要靠学生对具体史实的学习和记忆去涵养,更要在相关学习问题的解决中进行升华。学生只有通过对一系列问题的思考、辨析、解答,把对中华民族多元一体特征形成发展的理解融入对中华民族发展历程的理解中,才能用正确的民族观去理解和解释现实中的民族关系,在培养历史解释能力的同时升华家国情怀。

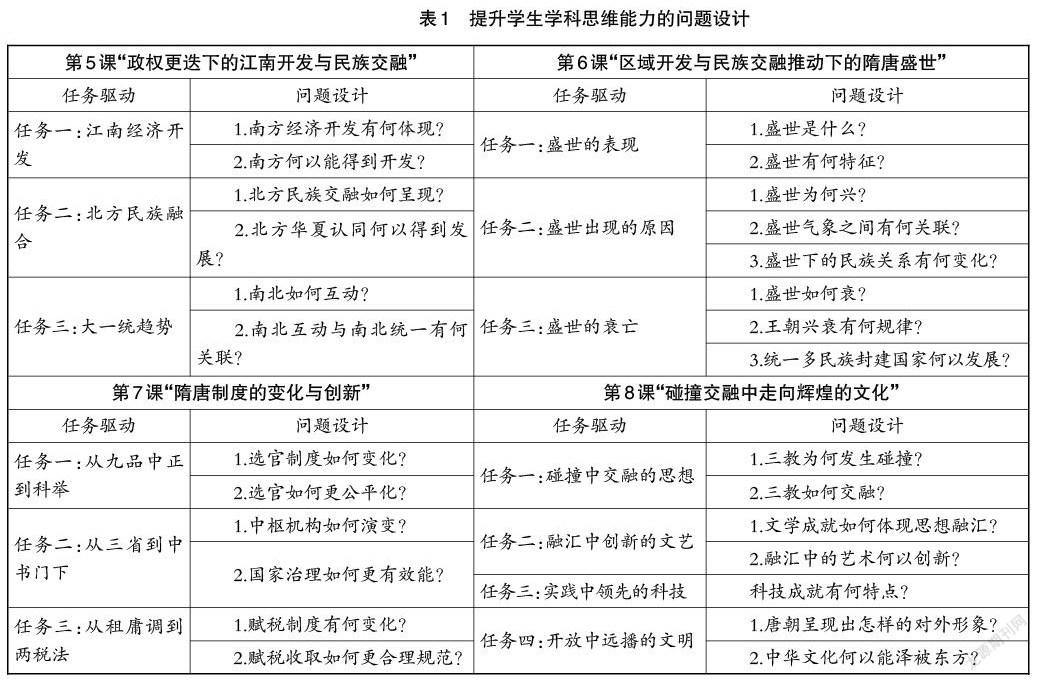

在本单元四个课时的教学中,围绕单元“民族交融”的暗线和“统一多民族封建国家发展”的明线,教师可在课堂导入、教学展开到课堂小结等环节设置一系列有助于提升学生学科思维能力的问题,而这些问题在每个教学任务内部及教学任务之间都能通过思维的层次递进,培养学生对民族交融的理解(如表1所示)。在第5课“政权更迭下的江南开发与民族融合”的教学中,教师可把课时目标分成三个教学任务,三个任务之间环环相扣,每个问题的探究最后都指向民族交融,其中既有北民南迁带来的江南开发,也有少数民族内迁带来的北方民族融合,正是这种大范围、多形式的民族交融,带来了从分裂走向统一的发展趋势。学生的思维在环环相扣的问题解决过程中进一步认识了魏晋南北朝政权更迭背景下民族交融孕育的大一统趋势。

在第6课“区域开发与民族交融推动下的隋唐盛世”的教学中,教师可把教材内容进行较大幅度的整合,通过三个逐层递进的基本问题“盛世是什么”“盛世为何兴”“盛世如何衰”,把隋唐盛世的发生发展和衰落放在区域开发和民族交融的背景下进行探究,培养学生对历史事物各要素之间关联性的认识,真正理解民族交融对推动盛世局面出现的影响。

在第7课“隋唐制度的变化与创新”一课中,民族交融的渗透主要体现在隋唐各项制度对魏晋时期制度的继承上,教师可通过对隋唐三大制度的变化演进的设问,引导学生从魏晋南北朝时期各政权在制度建设上的成果,思考魏晋时期的制度对隋唐制度的影响,引发学生对各民族在多元一体的中华民族发展历程中不同作用的思考。

第8课“碰撞交融中走向辉煌的文化”这一课时,是三国到隋唐时期民族交融外显的重要表现。在完成四个教学任务时,教师可设计具体问题,从具体成就去理解民族交融带来思想、文艺和科技领域的辉煌,通过对这些问题的探究,使学生从民族交融的角度理解大唐文化何以会走向辉煌,同时认识大唐文化对东亚各国社会发展的深刻影响,培养学生的家国情怀。

总而言之,在单元教学理念的引领下,本单元的教学,从单元主题的确定中用知识框架凸显民族交融脉络,到教学情境创设中用历史细节增进民族认同,再到在问题的探究解决中升华家国情怀,处处都体现了深度学习的理念。教学过程中,民族交融的暗线时刻贯穿在单元每个课时,学生在学习中一步步加深了对民族交融推动中华民族多元一体发展特征的理解,进而提升了民族认同,培养了正确的民族观,而历史教育立德树人的宗旨也在师生的互动中得到落实。

参考文献

[1]刘月霞,郭华.深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2019.

[2]张春兴.教育心理学[M].杭州:浙江教育出版社,2002.

(责编 蓝能波)