异化与融合

——地铁站亭形态实验设计研究

2022-05-28肖奕涵南京艺术学院设计学院硕士研究生

文/肖奕涵 南京艺术学院设计学院 硕士研究生

施幸未 南京艺术学院设计学院 硕士研究生(通讯作者)

史云杰 南京艺术学院设计学院 硕士研究生

1 城市地铁站亭形态设计感匮乏的反思

城市地铁站亭作为城市地铁系统的一个组成部分,属于整个城市轨道交通体系的外环境建设,是连接地上与地下的城市空间载体。地铁站亭的所在位置、建筑形式与建筑外观,都与这个城市有着密切的联系。作为整个城市的骨干体系,它在人们快节奏的生活中起着至关重要的作用。

地铁出入口站亭在整个轨道交通体系中所占的体量是比较小的,但它属于城市外部景观的一部分,在整个城市范围内有着分布广、数量多、点位不确定等因素需考虑进设计中,其方案设计对整体城市面貌与城市功能的发挥有着显而易见的影响。但在这千篇一律的现代化建筑设计中,也许并没有使你耳目一新的地铁站亭形态,可见同质化的趋势愈发强烈。现代城市地铁站亭在设计方面过于理性和冷漠,只给乘客提供了一个满足坐地铁需求的空间,即通向地下乘坐地铁,人们无法在此空间内休息驻足,只能随着人群不断被拥挤着向前走,之后是乘车,最后出站。这将使我们逐渐忘记刚出现地铁时,那个大大提高人们生活便利度的地铁形象,取而代之的是单一以及乏味的模式化地铁形象。

随着日渐丰富的城市地铁系统,人们的需求也会随之提高。因此,本文将从设计学、人类学的角度对南京的一座地铁站进行调查和研究,试图实验性地设计出带有自身特色同时又起到人情味的地铁站亭形态。从而为城市地铁出入口站亭的形态设计提供更多的参考。

地铁出入口站亭的空间优化需要注意以下几点:

(1)在功能符合既定要求的情况下,将空间与城市肌理进行有效的融合。

(2)提升城市道路空间的通行效率,塑造该空间内的特殊属性。

(3)地铁出入口站亭作为交通标识节点,通过提高建筑形象的辨识度可以使之拥有城市特色这一属性,同时提高其艺术审美价值。

2 设计人类学视角下的地铁站亭与案例分析

世界上最早的地铁工程建于1863 年,是位于伦敦的大都会地铁站,已经走过了158 个年头。地铁的工程技术和人类对地铁空间的需求也处在蓬勃发展的过程中,地铁站亭的形式与价值也变得更加多元化。地铁站亭的营建手法从古典主义的石材、砖混建筑风格,逐渐沿审美的变化向现代主义的钢架、铝板、玻璃等复合结构发展。现代主义的地铁站亭形态抛弃装饰,其结构和材料的应用更注重于功能。时至今日,中国的地铁站亭的建筑风格也多以轻巧、时尚的现代主义风格来呈现。

近几年的地铁出入口站亭通过应对多元的结构体系,打破建筑形体形式的单一,运用解构主义、非对称等手法对建筑体块进行大胆的变化,从而使地铁站亭形态别具一格。

2.1 美国世贸中心交通枢纽站

西班牙建筑大师圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)设计的建于2016 年的美国世贸中心交通枢纽地铁车站的“天空之翼”,整个地铁站亭的主体形态似鸟的双翼,展现出极强的张力和观赏性,车站的主体结构运用了对称式的设计,通过主体结构来进行“翅膀的”形式营造。结构设计的独特带来的是整个站亭内部空间的开阔,舍弃了传统钢筋混凝土结构建筑的承重柱。尽管该项目在投入使用的前几年,其评价偏向负面,一定程度上也由于其整个建设周期的冗长和成本的严重超额,但在实际投入使用后,其独特又富有张力的造型和充满韵律感的设计手法,让身处其中的人们都体验到了不同凡响的场所精神。在“天空之翼”项目中我们可以看到卡拉特拉瓦这位天才设计师超凡的创造力和极具个人特色的设计手法(图1)。

图1 美国世贸中心交通枢纽站(图片来源:作者自绘)

2.2 加拿大约克大学站

再比如, 由福斯特事务所(Foster +Partners)设计的加拿大约克大学站:该站的站亭出入口设置在地上一层,站台层以及站厅层设置在地下也就是圆形广场的底部。这一地铁站亭的设计主题类似于最初在伦敦金丝雀码头和西班牙毕尔巴鄂地铁站进行的探索:约克大学站站亭从全盘考虑了站亭与城市空间和自然环境的内在关系后,通过通透的玻璃幕墙将自然光引入站亭室内空间,并进入地铁轨道内部的到达层平台。车站坐落在大学校园的中轴线上,造型独特的屋顶为大学提供了新的“门面”。该站亭属于独立式站亭,其外观采用了较为谨慎的设计手法。建筑体量沉入景观之中,并由机翼般的醒目顶棚带来荫蔽。顶棚的内侧面使用光泽度、反射度高的金属板材,映照出在站厅外围活动的镜像。内部净空尺度宽阔的大厅由完全通透的玻璃幕墙围合,达到了较好的采光效果。主体结构方面运用V 形的混凝土立柱为屋顶提供了支撑性,形式上的透气感贯穿整个站亭方案设计,带来了观感上的极度通透(图2)。

图2 加拿大约克大学站(图片来源:作者自绘)

上述的两个地铁站亭设计案例以独特的理念摆脱了现代主义的刻板思路和套索,在实用主义之上增添了艺术趣味性和思考,充满着人情味。整合周边空间的同时又异于周边建筑,为城市增添乐趣之余又合理地融入了城市。

3 地铁站亭形态实验设计

3.1 概念溯源

座头鲸是一种热带暖海性哺乳动物,其命名之源来自于日语,其意源自于鲸背部的形态,形似我国的传统乐器——琵琶。座头鲸闻名的原因还来源于其呼吸时跃出海面的优美姿态,长度夸张的前翅和难以解析的叫声,充满了未知与优雅。其活动多成双成对,游泳的速度较慢:时速8~15公里/小时。座头鲸在全球的各大洋均有分布,在我国则分布在台湾的南部海域。在海面活动时,座头鲸的身躯如同一座冰川,大部分处于水下,形态又似小型岛屿。通过人类的观测可以发现,座头鲸的游泳技艺高超,且习性神秘,其活动的动向难以捉摸,好似马戏团的演员一样多变且优雅。在呼吸时从鼻孔喷出短促且灼热的气体,将海水一同带出海面,形成极具观赏性的画面,被称之为“喷潮”或“雾柱”。其兴奋时跃出海面的高度可达6 米之高,在遥远的海域也能够观赏到优美的景象,可以说座头鲸是集优雅与未知、刚性与柔性于一身的海洋精灵,这也为诸多美学爱好者和设计师提供了灵感及意向的来源。

3.2 实验设计——“唤潮”

座头鲸的外形和在海中的生活习性形成了本次实验设计的形态根据。本次设计取名为“唤潮”意在展示出建筑与自然的和谐相融以及观感上的波澜壮阔。

本文的研究对象是南京铁路交通4 号线的南艺·二师·草场门站的4 号出口,以及其与周边建筑的关系。该地铁站位于南京市鼓楼区草场门大街、北京西路与虎踞路交叉路口。如其车站名字一般,此站毗邻南京艺术学院与江苏第二师范学院两所高校。地铁、学校与马路在此紧密衔接,让站亭成为本区域重要的交通枢纽。本次实验设计我们尽可能地考量了人尺度的宽舒,实现站亭功能的独立、空间的丰盈与业态的丰富性。

根据现场调研,南艺·二师·草场门站4 号口人流量较大,周边环境较为紧张,所以显示出此地铁站出入口有以下几个缺点:

(1)该地铁站内部空间较小,而且没有提供行人足够的休息设施(图3)。

图3 南艺·二师·草场门站4 号口内部(图片来源:作者自摄)

(2)地铁站亭后方的自行车停放处十分杂乱,衔接得不是很流畅,行人通过时十分不便(图4)。

图4 南艺·二师·草场门站4号口后方(图片来源:作者自摄)

(3)地铁站亭本体为一个正方形,在下雨天无法为地铁站亭外部的行人提供一个避雨的休息场所。

由此,我们可以着重根据以上几点来进行新的地铁站亭的设计,同时也要注意与周围环境的合理衔接。

经由设计团队的讨论,我们对此站亭形态做出了相应的改造方案:

(1)将地铁站亭向南艺校园内部深入一部分,该部分作为休息区。在本次设计中将要把休息座椅和地铁站亭融为一体。

(2)从地面部分到无障碍电梯的空闲区域全部作为停放自行车使用的区域。增加其利用率(图5)。

图5 “唤潮”模型图(图片来源:作者自绘)

为了站亭内部空间的通透性以及建筑外观的简洁感,建筑采用曲线的形式与玻璃墙结合的处理手法,用条状玻璃整体进行加固。立面组织中加入建筑曲线型元素,在固定形式中加入了一层动态表达。竖向线条强调建筑的硬挺,曲线的交错使得建筑更具有辨识度与特色。在材质选取上,我们决定采用低反射率的玻璃,降低光线反射造成的城市光污染,以绿色环保的姿态融入周围的环境中(图6)。

图6 “唤潮”内部空间(图片来源:作者自绘)

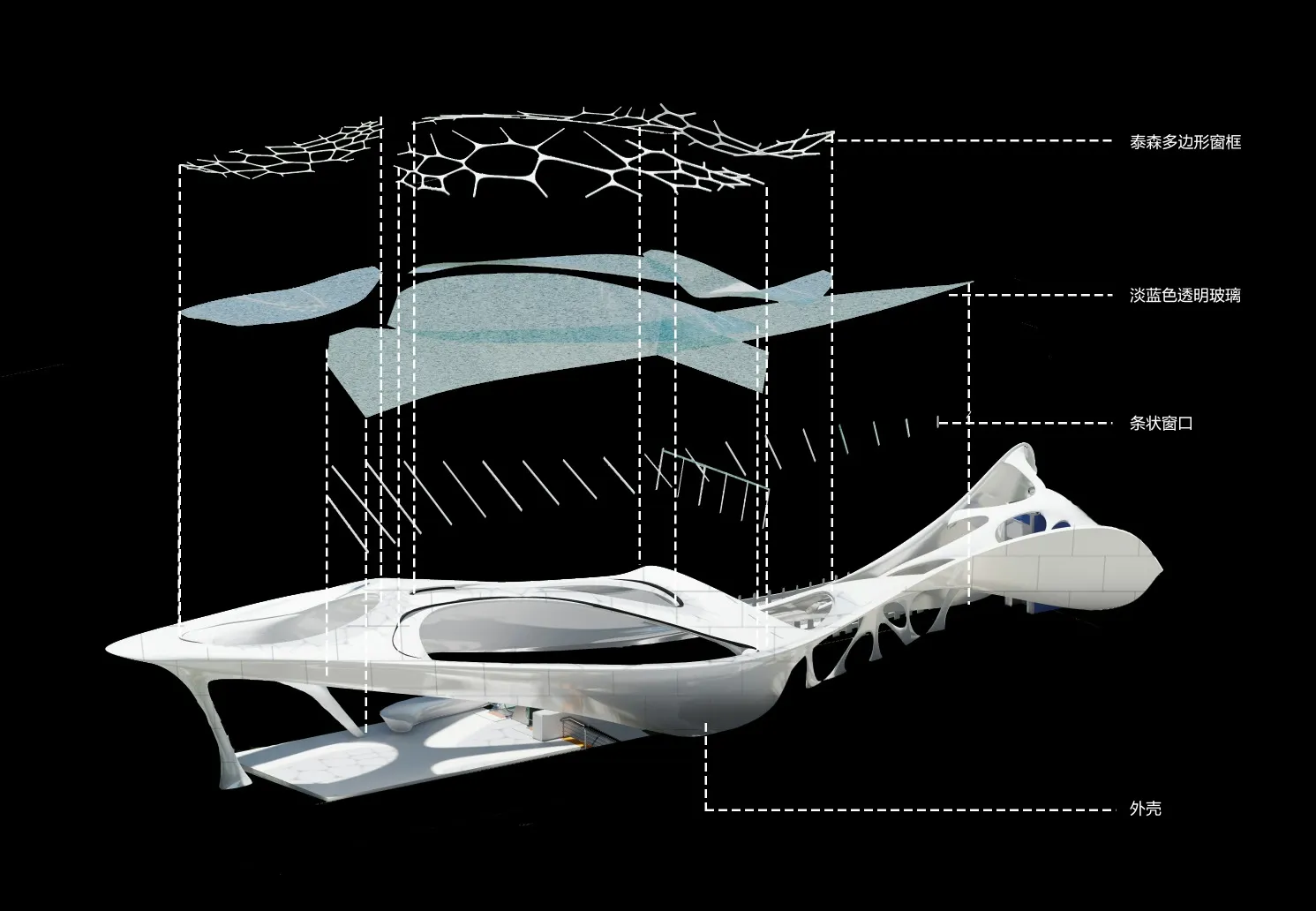

本次设计的站亭形态整体共由四部分组成:肌理、金属玻璃框结构、外壳、钢化玻璃。肌理采取的是泰森多边形结构,在制作的过程中将其规则向内扩大,同时又不是单调地复制粘贴,规律中结合着差异。外壳经过多次调整变动,增设了休息座椅,让站亭内部零零散散的构件合为一个整体。并且全部采用白色纹理,又统一了视觉感官,达成简约的同时又拥有质感,玻璃部分采用淡蓝色透明钢化玻璃,让光线更好地照射进入地铁站亭,这样一来镜面反射较弱,可避免光污染的产生(图7、图8)。

图7 “唤潮”轴测图(图片来源:作者自绘)

图8 “唤潮”功能分区图(图片来源:作者自绘)

建筑在空间处理上主要采用整合的策略,将调研所提出的问题一一解决。顶部的淡蓝色透光玻璃在遮蔽风雨的同时没有造成光线的污染;站亭内部休息区域合理的设置以及对自行车停放处的处理;站亭与街道及周围景观的衔接得当。各个细部功能空间自然地整合在一起,这样不仅拉近了人与人的距离,而且也创造出更温馨美好的日常生活;建筑形态采用艺术化手法处理,展现曲线之美并使其焕发生机,彰显地域特点的同时又使人们耳目一新(图9)。

图9 “唤潮”最终效果(图片来源:作者自绘)

结语

通过本次设计研究,加深了对现代城市公共空间的思考。人们来往于这些千篇一律的地铁站亭间,内心将是寂寞孤独又疏离的,然而这一切可以通过设计的方式来进行重塑。只要在站亭内侧做出充足且合理的规划,外部做出特异且精彩的形态,增加共享空间并且合理处置与其他建筑的衔接空间,通过景观和公共设施的放置来增进人与人之间的情感交流,例如有时候仅仅是增加一个公共座椅等,都能起到一定的推动作用。但是在商业利益主导的情况下,地铁站亭这种城市公共空间的设计暂时无法得到人们的广泛关注,我们需要反思当下地铁站亭设计的匮乏以及其可能产生的负面影响。但纵然如此,我们还是应该抱有对未来美好的期待,毕竟,马斯洛需求原理表明物质需求满足之后就会产生精神需求。科技和生活越是进步,人们对艺术与情感的追求就越是强烈。