“因之古村,相借相生”之乡村空间与文化复兴

——以山西省晋中市范村镇上安村为例

2022-05-28山西大学师英国卡迪夫大学博士研究生

文/廖 莹 山西大学 讲 师英国卡迪夫大学 博士研究生

1 因借相生

1.1“天人合一”——中国传统文化影响下的因借共融

“天人合一”是我国认识自然,改造自然,与自然和谐共生的重要主旨思想。作为经世进取的儒家的主要脉络而言,与天地合德,日月合明,四时合序的大宇宙观,是中国古代社会所追求的思想最高境界。传统造园也以此思想为背景,制定明确的目标,因地制宜,成就一个个佳作。就现代城市与古村落共同发展的指导思想而言,依然要符合传统且赋予大智慧的思想背景,势必要强调古村落保护发展的重要性,才可与城市平衡协调、人与自然和谐发展。就古村落、乡村建设在国际上的地位也可在1964 年出台的《威尼斯宪章》中体现其重要性,以及1985 年我国成为联合国教科文组织《世界文化和自然遗产公约》的缔约国,并提及“历史文化名城、村镇、街区等”的重要地位[1]。

1.2“巧于因借,精在体宜”的古典造园精髓对乡村空间复兴的启示

我国传统造园思想承载着中国传统文化的精髓。园林“巧于因借,精在体宜”传达传统造园思想的核心要义,相互资借,阐释两种物质形态在空间中的互利关系,二者缺一不可,从而达到和谐共生,正如颐和园中的佛香阁因昆明湖的宽阔而气势磅礴。

我国古村落的空间形态同样处于一个因借互利的空间发展模式中,体现着城市空间与乡村空间之间的宏观因借关系。随着人类文明的不断进步,“自然”在社会发展中所扮演的角色也逐渐改变,从崇拜到模仿,从改变到牺牲,乡村或古村落则是由古罗马哲学家、政治家西塞罗所认知的天然景观的“第一自然”为背景,农业景观之“第二自然”为载体,并临界人工景观“第三自然”[2],发展起来的空间形态,是人类文明与自然和谐自发形成的人类聚落,农田、耕地等成为人类利用自然的物质形态。城市的无限制扩张,侵蚀着乡村自有的活力,甚至很多古村成为空村,打破了乡村与城市的和谐,与因借相宜的思想相悖,某种程度上来说,致使古村落加速落末甚至消失,成为二者发展的桎梏。比如江浙地区打破原有水道纵横的山水格局,填平水道造路盖房,硬质景观不断增加,原有的地域空间形态改变,从而独具水乡生态特色的“自然”状态也随之更改,最终以之为文化背景的文脉断裂[3]。城市与乡村的关系应是在自然的大背景中讨论,寻求保护第一自然,促进第二自然,规范第三自然并结合第四修复自然的良性循环下,得到城市与具有文化内涵的古村落之间的因借互生[4]。为此,融会贯通,在因借、体宜的启发下,在寻求乡村空间的复兴之路中,参考城市地标空间以点带面的因借互利的空间作用,形成乡村空间从内部到宏观的因借互利关系。

图1 传统园林思想精髓与古村、城市关系示意图(图片来源:作者自绘)

2 边界空间形态与因借关系——以山西省晋中市范村镇上安村为例

2.1 区位、村域概况与自然环境

山西位于黄土高原地区的东部,地貌复杂,多山地和丘陵。山西晋中境内古村落大多坐落于丘陵沟壑中,地形参差错落。在这样恶劣的自然环境中,古村落着重营建与环境紧密结合的建筑形态,从而使民居呈现出独有的地域特色。

上安村位于晋中市太谷县范村镇,位于太谷县与榆次区交界处,距太古县城约31 公里,距省会太原市车程在1.5 小时范围内。村庄背山面水而建,村域面积5.08平方公里,村庄面积0.125平方公里,是一个历史文化悠久的自然村。截至2016 年,村庄在籍195 户,常住144 户,总人口413 人。

北枕元山、南临金水,村域为丘陵地带,地势北高南低,村庄坐落于相对平坦的黄土塬上,村的东西两面被自然形成的深沟隔开,形成了一处东、南、西三面有屏障的安全小区域。村域内约50%的土地为平缓坡地。

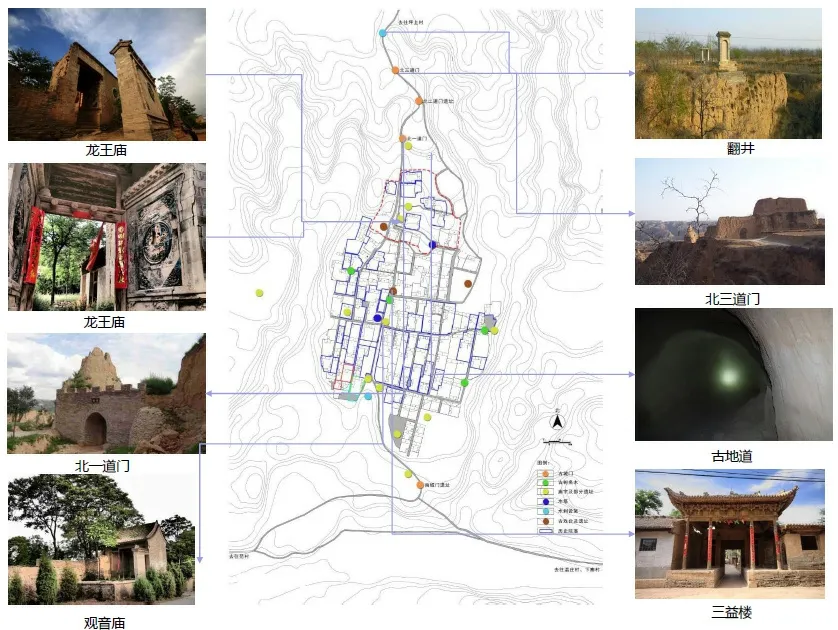

2.2 空间整体的因借关系

金水河于村南环绕流过,正北方为元山,村民历代祖先均葬于此山,村的东西两面被自然形成的深沟隔开,东、南、西三面均有天然的地势屏障,在基址的宏观层面就体现有“因借相生”的关系,借自然有利于形成易守难攻之地。自南向北有吊桥、南城门、南二道门、一道门、北二道门、北三道门、翻井,1 处金水河、1 个关帝庙、4 棵古树、1 座元山、1 个古翻井、2 座古戏台、3 座防御城门以及1 座瞭兵台,形成村域内一山、一水、两沟、六门的整体城寨古堡卫戍格局空间形态。

建筑是古村落空间形态的重要构成要素之一,山西省晋中市建筑群组的组合空间关系呈现以合院式布局为主,在儒家思想的影响下,中国形成以家族为社会生活重心、家庭生活为首的社会活动,故而形成组合而成的大院形态,拥居住,发展祠堂、书房、丰富花园作为院落的格局演变。上安村的居住形式以独立院落为主,总共有独立院落135 处,房间数量普遍为3 ~5 间,建筑层数以一层为主。另外也有个别家庭除拥有3 ~5 间正房室外,另又建设了1 ~2 间东西厢房,部分东厢房与大门相连,形成一体。

上安村无论从选址、空间构成要素层面都具有传统园林思想影响下的因借关系,地处黄土高原给予了村域整体形态的空间因借,显示出特有的晋中大院与黄土形态风貌的相互呼应,因地制宜,背山面水,依山在地形险要的狭窄地段修建防御城门,形成独有的卫戍古村聚落格局,既与黄土高原发生相互关系,又构成以内部小空间合院围合的建筑形态呼应整体的堡寨形式,形成一种类似同心圆式的空间模式,环环相套,相互关联。

3“因借”理念影响下的上安村古村落复兴空间形态设计模式讨论

3.1 设计原则

3.1.1 古村地标空间巧借相宜

凯文·林奇的《城市意向》中总结了空间中的重点要素体现了标志物在城市意象中的重要性,然而除了在城市空间中的运用,可以将此概念与古村落建设相联系,在满足整体村域因借相宜、“天人合一”的思想背景下,以边界空间作为贯穿村域历史文化的空间载体,聚集和把控传承要素,总结文化符号,并以此空间进行设计,体现出空间的综合性,使之融合城市与乡村的沟通功能空间,发挥其标志性、联系性、沟通性的相互作用,满足人的社交、猎奇等潜意识心理需求,正如城市中房屋内部的“客厅”放大到乡村中,体现展示、交流、联系的空间特性。

3.1.2 空间内部功能融合

上安村在空间形态上属于内向型空间,戍卫禁戒,虽然提高了村域内部的安全性,但与此同时也减少了与外界的沟通性,并且建筑群组同时以合院式内向布局,所以在发展层面而言,有一定的桎梏,以一种“客厅式”地标性空间,以边界为载体,不断融合内部的联系性,打破独门独院的向心性内部限制发展格局,使家家户户得以交流沟通,增进感情,空间中也以点激活整个村域的关系,动态演变,内部空间互动与融合。

3.1.3 空间外部因借

以村域空间内部的“领域”性与外部的边界形成空间关系的载体相互作用,领域是一种心理范围,是人类对于某一场所、区域的占有,这种占有行为一旦发生,领域就被赋予了个人化和防卫的含义,将领域之外的事物加以隔离甚至排斥,这也就阐释了村域发展的内向性特征。然而边界是领域这层心理含义的外化,通过标志和界线的设立来划分领域空间,使领域能被人(主要是领域之外的人)清晰地感知。领域所围绕的是一种封闭性空间,它是与边界密不可分的概念,是以人们从心理上对领域范围达成一致认识作为前提的,往往通过隐性的要素来加以暗示。领域最初的产生无不是一种心理需要,属于人类的本能。

边界是聚落当中最富变化性、最为活跃的一部分,体现了聚落的整体风貌特征,标志着聚落空间的开端。边界“区域”的范围是由内、外两层边界共同界定的,内边界:由内部合院建筑、寨墙、道路、水渠、农田等人工以及半自然环境要素组合而成的连续、明确、闭合的边界线。内边界限定的是村民日常生产、生活所集中利用的空间范围,当人们进入这一范围,可以感受到明显的空间归属变化。

本文实际上就是探究可以在村域内部边界空间中,以此地标性空间综合体,增强领域感,并且同时联系外部城市边界空间,达到内外因借的目的。

3.1.4 自发限制性稳定发展

边界空间地标性综合体的设计策略同时也对城市发展“摊大饼”的恶性循环现状起到了控制性作用。此空间链接城市边界与乡村边界,以一种地标性空间方式,聚集乡村人口,吸引城市人口流动,从领域心理上拉近城市与乡村的关系,减少农村人口的迁移,降低城市吸引力,从而充分发挥古村的魅力,提高村域自信,从策略上优化城市设计,与古村复兴互动、促进,形成良性循环的发展局面。

图2 村域地貌环境(图片来源:山西省城乡规划设计研究院)

图3 空间重要节点格局(图片来源:山西省城乡规划设计研究院)

图4 空间形态分析关系示意图(图片来源:作者自绘)

3.2 空间特性与文化复兴的关系

3.2.1“因”文化找空间载体

上安村历代贯穿着悠久的耕读文化和保家卫国史,是一个既有历史名人,又有文物古迹,还有民间乡村文化,足以让太谷人引以为骄傲的古村落。上安人祖辈注重道德与学问的修养,入仕者众多,人才辈出。在明朝时出过几位阁老,清朝时出过几位一品大官和一品诰命夫人,乾隆皇帝的老师牛先年就是上安人,及湖广总督兼总兵牛天畀,是满清王朝120 位功臣之一,乾隆皇帝亲自为其撰写了祭文和碑文,审订了《牛天畀传》。名人名笔随处可见,村中散落的各种石碑和埋在金水河底的一百多块庙碑、墓碑等,记载着上安的许多人事,是了解千年古村上安村人物和历史的重要物证。

以此文化作为意识形态影响的贯穿要素,无形中产生了村民个体内部的相互影响和作用,无论从言传身教、书籍传记等处,均可以达到文脉蔓延传承的作用。在古村中寻求承载文化的空间载体聚集文化要素,不仅使城市人在参观中增长知识,同时也使内部村里的村民从小了解自己的历史文化,并可以在这样的机会中与城市孩子进行交流互动,达到以空间为载体,以物激发,以人传承的相互关系。

3.2.2“借”边界空间复兴文化

聚落边界是位于村域边界“区域”范围之内的空间环境,它是人类活动与自然环境、自然过程的关系在边界空间的综合反映[5]。边界空间作为人们的视觉审美对象,链接村域范围、内部空间形态[6],由实体的人工、自然环境要素构成,使之成为人们生产、生活场所的空间载体。具有实际的功能,加之以一种文化符号承载,成为人们的心理认同和情感寄托对象,形态上包含有边界点空间、边界线空间,并以此空间形态作为节点综合体的空间载体,链接各个院落。以空间链接村民的意识形态,使得文化得以传承[7]。

选择此空间作为设计载体,融合联系性、展示性、交流性功能,使之成为古村落空间发展点。从内外部交流层面而言,以此空间进行建筑与景观设计,不仅优化村容村貌,同时作为全村的一个地标性空间,拉近城市与乡村的关系,构成城市与古村之间交流互动的平台,提高村民内部的文化自信,增强村民归属感。比如设置展示乡土历史文化的展厅、交易农副特产的卖场、公共娱乐厅、图书室、演讲报告厅、休闲外景等等,让村里的小朋友从小了解村里的历史文化,提高文化自信与归属感;交易农副产品的空间,增加就业,留住村域内部人才,促进古村复兴,良性循环。最终以此空间作为村域复兴的亮点,满足巧于因借、天人合一的基本思想,以相互关系互动的模式在空间中以点,连线,呈面,从而活性带动古村的博兴。

在上安村的入村口处选择适合设计地标综合体的边界空间,因地制宜,贯穿展厅、图书室、演讲厅等功能空间,形成一个由建筑内外环境、村域、院落、城市之间的相互动态展示、交流、发展的空间综合体。入口边界空间是一个古村落的窗口,同时也是古村中最具价值的明清建筑——三益楼、古戏台等重要聚集地,空间开敞,具备因借相宜空间发展模式的实践条件,以点带面,从空间上发挥最大优势。由此,借此村口的“客厅”的连接性、展示性和沟通性,上安村因此空间而变得更加外向和包容。

结语

在古村复兴之路的策略探索过程中,通过研究传统园林造园思想的精髓——“巧于因借,天人合一”,并深刻探索其中的思想要领,研究空间的因借互动关系并运用到古村复兴,以点带面的形式,在古村空间形态中以边界空间为载体,满足联系内部、促进外部发展的设计原则,建立乡村地标性空间综合体。在此“客厅式”空间中充分发挥其沟通性、展示性、联系性的动态互动作用,从而使城市与乡村的关系层面达到因借共荣,并且在人与人沟通的文化传承层面也提供了一个发扬光大的平台,提高古村落村民文化自信与归属感。因此,因借空间关系的探索是以传统造园思想为核心,在现代古村落复兴发展中的尝试与探索,探究相互关系以点带面激活古村落空间,以最小的标志节点链接古村内部边界,并辐射古村与城市的关系,贯穿意识形态文化,增强古村内部领域自信,促进市民与村民的关系朝向整体良性循环发展。