药物涂层球囊经皮腔内血管成形术在下肢动脉硬化闭塞症患者治疗中的临床价值探讨

2022-05-28孙晓飞

孙晓飞

(徐州矿务集团总医院介入科,江苏 徐州 221006)

下肢动脉硬化闭塞症是由于动脉粥样硬化累及下肢动脉,导致动脉狭窄或闭塞而引起肢体缺血症状的慢性疾病,临床表现以下肢无力、麻木及间歇性跛行为主,严重时可导致下肢缺血性静息痛、溃疡及坏疽等[1]。临床治疗多以手术治疗为主,术后动脉再狭窄是影响预后的关键因素,普通球囊经皮腔内血管成形术虽可扩张病变管腔,缓解患者病情,短期疗效较为显著,但普通球囊经皮腔内血管成形术后管腔发生再次狭窄的可能较大,预后不够理想[2]。药物涂层球囊经皮腔内血管成形术通过将球囊作为抗细胞增殖药物的载体,利用球囊扩张技术将紫杉醇、雷帕霉素等药物于血管壁释放,达到抑制血管内皮细胞增生的目的,从而降低管腔狭窄率[3]。本研究旨在探讨药物涂层球囊经皮腔内血管成形术治疗下肢动脉硬化闭塞症患者的治疗效果及其对血管内皮功能指标水平的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年12月至2020年12月徐州矿务集团总医院收治的50例下肢动脉硬化闭塞症患者作为研究对象,采用随机数字表法分为对照组(25例)和观察组(25例)。对照组患者中男性15例,女性10例;年龄42~75岁,平均(58.10±7.88)岁;病程2~5年,平均(3.80±0.56)年;Fontaine分期[4]:Ⅰ期0例,Ⅱ期14例,Ⅲ期7例,Ⅳ期4例。观察组患者中男性13例,女性12例;年龄42~76岁,平均(58.03±7.92)岁;病程2~6年,平均(3.90±0.63)年;Fontaine分期:Ⅰ期0例,Ⅱ期13例,Ⅲ期9例,Ⅳ期3例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。纳入标准:符合《下肢动脉硬化闭塞症诊治指南》[5]中关于下肢动脉硬化闭塞症的相关诊断标准者;年龄 > 40岁者;缺血肢体远端动脉搏动减弱或消失者;下肢节段性测压及踝/肱指数(ABI) < 0.9者等。排除标准:对本次研究药物过敏者;伴有血管闭塞性脉管炎、多发性大动脉炎及糖尿病足者;伴有血液系统疾病、凝血功能异常者等。本研究经院内医学伦理委员会批准,所有患者均签署知情同意书。

1.2 手术与治疗方法 所有患者术前均接受血、尿常规,电解质、肝、肾功能、凝血功能、心电图检查,并使用电子计算机断层扫描仪对下肢动脉进行血管造影检查,以了解患者身体状况,并确定靶动脉病变长度与部位,于术前3 d给予抗血小板治疗,阿司匹林肠溶片(Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.,注册证号J20171021,规格:100 mg/片)口服治疗,100 mg/次,1次/d;硫酸氢氯吡格雷片[赛诺菲(杭州)制药有限公司,国药准字H20056410,规格:75 mg/片]口服治疗,75 mg/次,1次/d。对照组患者在此基础上行普通球囊经皮腔内血管成形术,即术前先进行常规消毒,铺无菌巾,以2%的盐酸利多卡因注射液(万邦德制药集团有限公司,国药准字H20056182,规格:5 mL)进行局部浸润麻醉,在数字减影血管造影(DSA)机监视下采用改良Seldinger法行血管穿刺穿术,先用穿刺针刺入患者健侧股浅动脉,再用导丝带动导管穿过狭窄闭塞段,之后注入造影剂显示狭窄后血管情况,再注入肝素钠注射液(辰欣药业股份有限公司,国药准字H20043156,规格:2 mL∶12 500 U)4 000 U,插入超长导丝撤出造影导管,将普通球囊导管沿导丝送入狭窄段,确定球囊准确位于狭窄段后即可开始扩张术,术毕,撤出球囊导管时,应用20 mL注射器将导管内空气抽出,以利于通过导管鞘。术后再插入导管行造影观察,并严密观察患者生命体征与穿刺部位情况,以防出血、休克等并发症的发生;并继续给予阿司匹林肠溶片与硫酸氢氯吡格雷片抗血小板治疗,及时复查下肢动脉CT血管造影。

观察组患者行药物涂层球囊经皮腔内血管成形术治疗:①提前充分预扩血管,选用直径与普通球囊相同或者大1 mm的药物球囊(北京先瑞达医疗科技有限公司,型号:orchid型)扩张狭窄病变部位;②选用药物球囊范围要超出病变血管段两端各1 cm以上,且扩张时间持续3 min;③药物球囊打开后需尽快到达病变血管部位,以减少药物损失,发挥最大疗效;④药物释放后再次使用无药物涂层的球囊扩张病变血管,若血管狭窄率 < 30%则提示该操作成功。术中与术后其余操作同对照组。两组患者术后均随访1年。

1.3 观察指标 ①Fontaine分期。术前、随访1年后根据《实用临床外科诊疗学》[6]评估两组患者Fontaine分期,其中皮温降低或轻度麻木为Ⅰ期;出现不同程度间歇性跛行为Ⅱ期;出现静息痛为Ⅲ期;出现组织溃疡、坏疽为Ⅳ期。②靶动脉段股浅动脉血管狭窄情况。随访1年后进行DSA检查,统计两组患者靶动脉段股浅动脉血管狭窄情况。③血管内皮功能。术前及术后3、7 d抽取两组患者晨起空腹静脉血5 mL,以3 000 r/min的转速离心10 min,取血清,采用硝酸还原酶法测定血清一氧化氮(NO)水平;采用放射免疫法测定血清内皮素-1(ET-1)水平;采用化学比色法测定血清一氧化氮合酶(NOS)水平。④术后随访情况。随访1年后进行DSA检查,统计两组患者病变血管晚期管腔丢失(术中与随访时病变血管管腔最小直径的差值)、再次血运重建及恶性血管事件发生情况。1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0统计软件分析数据,计数资料、计量资料分别以[例(%)]、(±s)表示,两组间比较分别行χ2、t检验,多时间点间计量资料采用重复测量方差分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

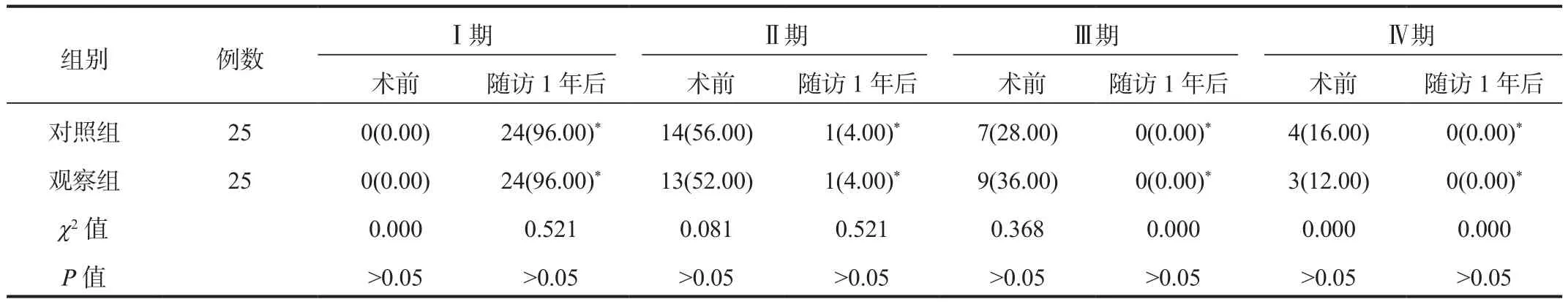

2.1 Fontaine分期 与术前比,随访1年后两组Fontaine分期为Ⅰ期的患者占比均显著升高,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期患者占比均显著降低,差异均有统计学意义(均P<0.05);但两组间Fontaine分期比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表 1。

表1 两组患者Fontaine分期比较[例(%)]

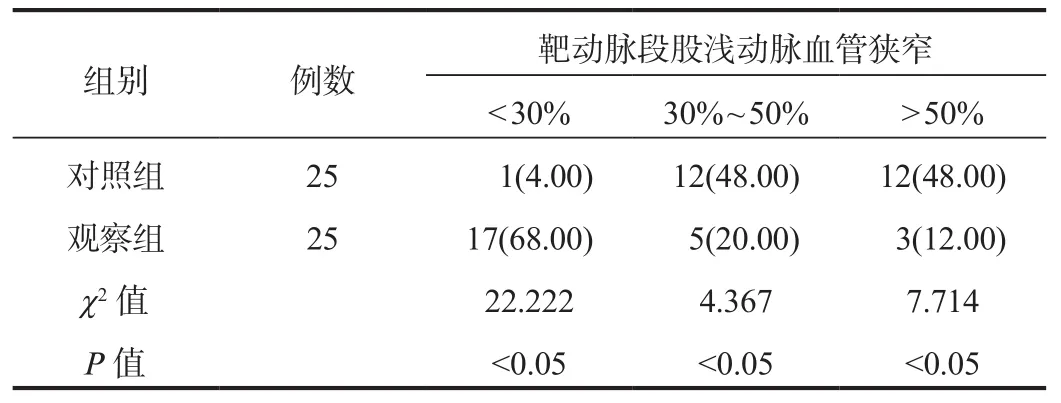

2.2 靶动脉段股浅动脉血管狭窄情况 随访1年后,观察组靶动脉段股浅动脉血管狭窄率为30%~50%与 > 50%的患者占比均显著低于对照组,靶动脉段股浅动脉血管狭窄率 < 30%的患者占比显著高于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 两组患者靶动脉段股浅动脉血管狭窄情况比较[例(%)]

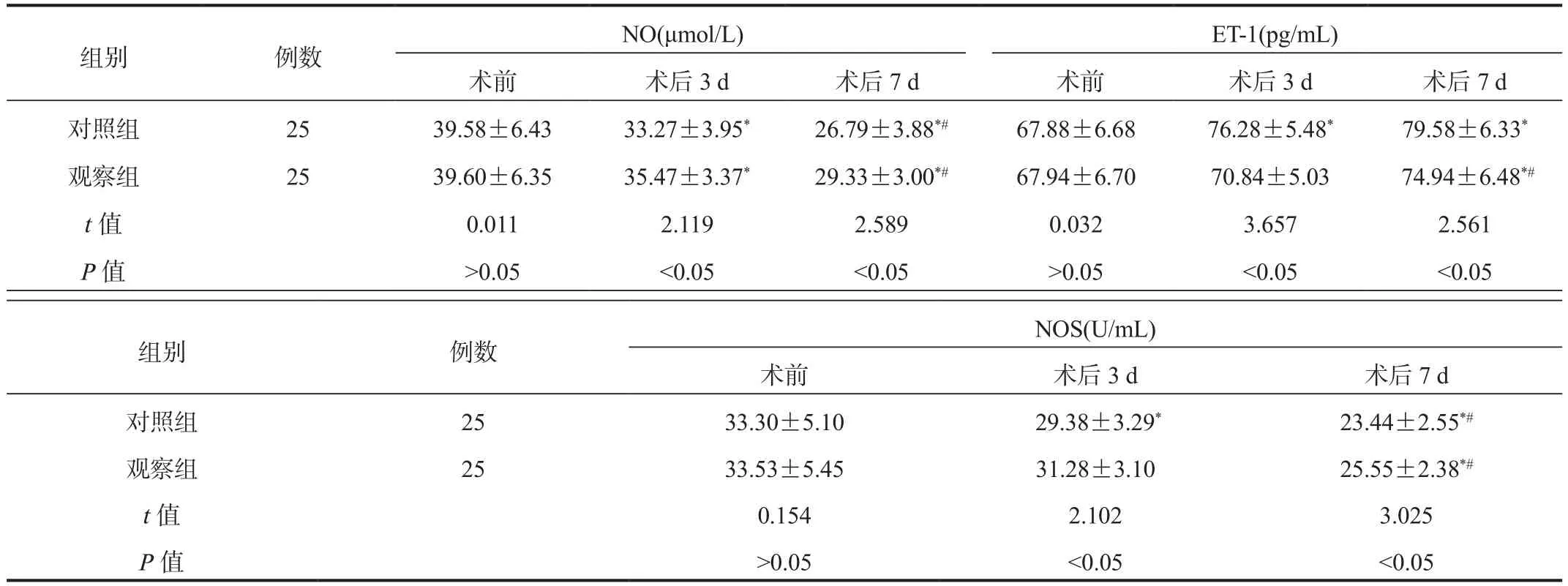

2.3 血管内皮功能 与术前比较,术后3、7 d两组患者血清NO、NOS水平均呈降低趋势,但不同时间点观察组显著高于对照组;血清ET-1水平均呈升高趋势,但不同时间点观察组显著低于对照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表 3。

表3 两组患者血管内皮功能比较(±s)

表3 两组患者血管内皮功能比较(±s)

注:与术前比,*P<0.05;与术后3 d比,#P<0.05。NO:一氧化氮;ET-1:内皮素-1;NOS:一氧化氮合成酶。

组别 例数 NO(μmol/L) ET-1(pg/mL)术前 术后3 d 术后7 d 术前 术后3 d 术后7 d对照组 25 39.58±6.43 33.27±3.95* 26.79±3.88*# 67.88±6.68 76.28±5.48* 79.58±6.33*观察组 25 39.60±6.35 35.47±3.37* 29.33±3.00*# 67.94±6.70 70.84±5.03 74.94±6.48*#t值 0.011 2.119 2.589 0.032 3.657 2.561 P值 >0.05 <0.05 <0.05 >0.05 <0.05 <0.05组别 例数NOS(U/mL)术前 术后3 d 术后7 d对照组 25 33.30±5.10 29.38±3.29* 23.44±2.55*#观察组 25 33.53±5.45 31.28±3.10 25.55±2.38*#t值 0.154 2.102 3.025 P值 >0.05 <0.05 <0.05

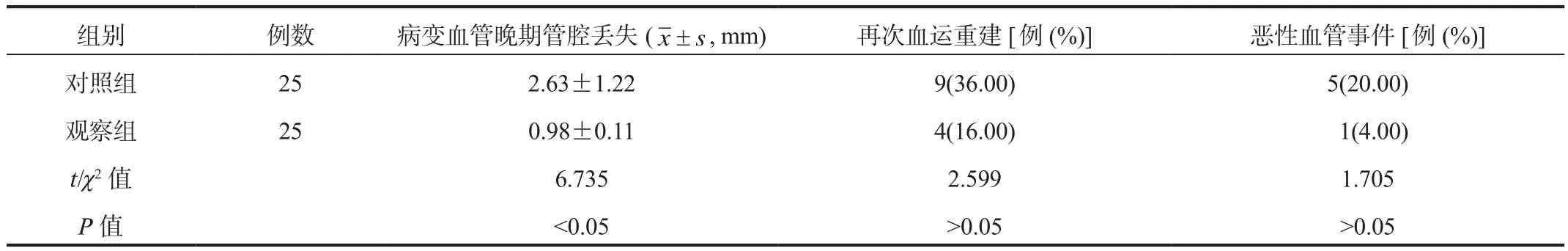

2.4 术后随访情况 随访1年后,观察组患者病变血管晚期管腔丢失显著少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者再次运重建率、恶性血管事件发生率比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),见表4。

表4 两组患者术后随访情况比较

3 讨论

下肢动脉硬化闭塞症是血管外科常见的临床疾病之一,其发病可能与高血压、高血脂等有关,主要为下肢动脉血管壁出现粥样硬化,使机体血流动力学发生改变,从而导致下肢动脉官腔闭塞,且随着患者年龄增长,发病率呈逐渐上升趋势[7]。普通球囊经皮腔内血管成形术作为治疗下肢动脉硬化闭塞症的传统手术方法,可在短期内改善患者血管狭窄情况,但手术过程中对血管内皮细胞的额外损伤、金属支架的慢性刺激等因素,会导致术后血管内膜的增生,因此易发生再次狭窄,增加再次手术的风险,进而使得其临床应用受限[8]。

药物涂层球囊经皮腔内血管成形术包括球囊扩张导管和球囊表面的药物涂层,涂层药物一般为雷帕霉素、紫杉醇等,在球囊与动脉内膜接触后,药物可被迅速地吸收并进行生物转化,阻止内皮细胞的DNA合成,使细胞分裂在分裂前期终止,进而减少平滑肌细胞异常增殖,起到持续抑制炎症反应和血管内皮细胞增生的作用,维持正常血运,降低再狭窄率,提高临床疗效[9]。本研究结果显示,与术前比较,随访1年后两组Fontaine分期为Ⅰ期患者占比均显著升高,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期患者占比均显著降低,且随访1年后,观察组患者病变血管晚期官腔丢失显著少于对照组,提示与普通球囊经皮腔内血管成形术相比,药物涂层球囊经皮腔内血管成形术治疗下肢动脉硬化闭塞症可有效改善患者的临床症状,减少病变血管晚期管腔丢失,控制病情进展。药物涂层球囊经皮腔内血管成形术治疗的优势主要为涂层药物可持续起到抗内膜增生、抗狭窄的作用,有研究显示,相比普通球囊,采用药物球囊可有效抑制血管内膜增厚,减少再狭窄情况的发生,降低术后的再狭窄率[10]。本研究结果显示,随访1年后,观察组靶动脉段股浅动脉血管狭窄率为30%~50%与>50%的患者占比均显著低于对照组,而靶动脉段股浅动脉血管狭窄率<30%患者占比显著高于对照组,提示与普通球囊经皮腔内血管成形术相比,药物涂层球囊经皮腔内血管成形术治疗下肢动脉硬化闭塞症可降低靶动脉段股浅动脉血管狭窄情况,改善患者预后。

球囊扩张血管会导致血管内膜受到不同程度的损伤,使血管舒- 缩因子失衡,主要表现为NO水平降低,ET-1水平升高。血清NO可促进下肢动脉硬化闭塞症患者血管舒张,维持血管内皮张力,而NOS可调节NO的合成而对患者血管内皮舒张情况进行调节;ET-1可促进下肢动脉硬化闭塞症患者患者血管内皮收缩,使患者血管狭窄[11]。药物涂层球囊经皮腔内血管成形术利用球囊的扩张技术,在病变血管壁释放雷帕霉素、紫杉醇等抗增殖药物,在术后持续发挥抑制血管内膜增生和炎症反应的作用,从而达到保护血管内皮功能的目的[12]。本研究结果显示,术后3、7 d观察组患者血清NO、NOS水平显著高于对照组,血清ET-1水平显著低于对照组,提示与普通球囊经皮腔内血管成形术相比,药物涂层球囊经皮腔内血管成形术治疗下肢动脉硬化闭塞症对患者血管内皮功能的损伤更小,可有效减轻对患者血管内皮功能的损伤。

综上,与普通球囊经皮腔内血管成形术相比,药物涂层球囊经皮腔内血管成形术可减少下肢动脉硬化闭塞症患者病变血管晚期管腔丢失,改善患者的血管内皮功能,降低血管再狭窄率,临床疗效显著。但本研究仍存在不足之处,如研究样本量较少且为单中心研究,可能导致研究结果存在一定偏移,因此,临床可扩大样本量、选择多中心进行研究,以进一步提高研究结果的可靠性。