唐朝遣新罗使臣选派考论

2022-05-27王建宏聂宁桂

王建宏,聂宁桂

(延安大学历史文化学院,陕西延安716000)

唐朝与新罗的交往是中国与朝鲜半岛交往史上的重要一页,唐朝与新罗人员往来频繁,其中最重要的便是使臣互访。唐朝遣新罗使臣在唐罗关系中扮演着重要的角色,是唐朝对新罗政策的执行者与参与者,他们在唐罗关系中起到的作用至关重要。因此,十分有必要对使臣的选派做一详细考察。

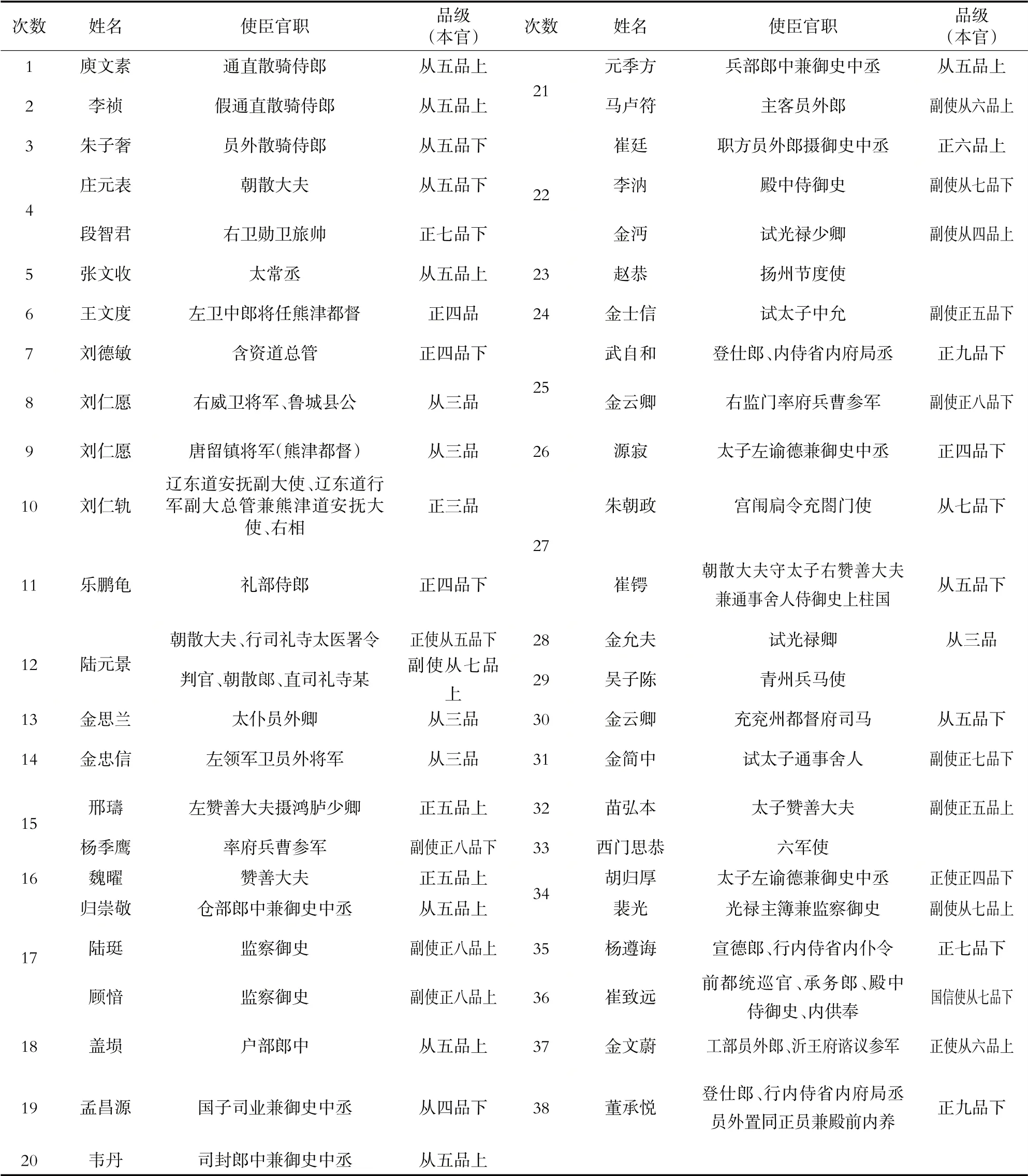

一、使臣的官职与品级

综合前人研究并结合史料做出最新统计,有唐一代赴新罗的使臣达68次(未加上表3),使者姓名可考的有57 人,其中官职可考的有38 次(表1所示),共49人(刘仁愿、金云卿两次出使官职不同,与陆元景一同出使的判官官职可考),以中央官员为主,有43人,占87.8%,地方官6人,占12.2%。使臣的官职涉及较多,有50多种,以文官为主,武官主要存在于东北亚局势动荡时期,如右卫勋卫旅帅段智君、含资道总管刘德敏、右威卫将军刘仁愿、左领军卫员外将军金忠信等人。

由表1 可知,唐朝出使新罗的官员品级从正三品至正九品下,主要以五品官为主,有16 人。其中高级官员出使主要有以下两种状况:其一,东北亚局势变化的客观需求。如唐罗联盟时期,因联合军事行动的需要,唐朝派出的使臣刘德敏、刘仁愿、刘仁轨等人官职较高,且均为武官。到了唐玄宗时期,因渤海入寇登州,授入唐宿卫金思兰为太仆员外卿,赴新罗请兵。其二,唐中后期,使臣中授予高级官职的以新罗人居多,如金思兰、金忠信、金允夫等人,且品级高于唐人,反映了唐朝对新罗的优待与怀柔政策。由此可见,唐朝纵然重视对新罗的外交,仍根据具体情况适时调整,采取务实的政策,不可过于高估。

表1 官职可考的使臣

从职官角度分析,唐初遣新罗使臣的官职以散骑侍郎为代表,符合隋末唐初散骑侍郎作为主要外交官员之一的制度。同时,其与皇帝的关系较为亲近,是皇帝的智囊人物,反映了唐高祖对半岛局势的重视。唐前期使臣官职不固定,且多为武官,与以往学者认为唐前期使臣多摄兼鸿胪卿的观点略有差别,却符合唐罗联盟为联合军事行动频繁派遣使臣的需求,反映了这一时期唐罗关系的独特性。唐中后期使臣多兼摄御史中丞(正四品下),共有7人。出现这种现象的原因是,一方面提高使臣的地位,体现了唐朝对新罗的重视之意。且御史出巡有“代天子巡狩”的称号,有利于维护使臣在出使国的威严,助其完成使命。另一方面,据《旧唐书·职官三》载,(御史台)“大夫一员,中丞二员。大夫、中丞之职,掌持邦国刑宪典章,以肃正朝廷。中丞为之贰。凡天下之人,有称冤而无告者,与三司讯之。凡中外百僚之事,应弹劾者,御史言于大夫。”[1]1861~1862。御史中丞作为唐代的监察官员,有监察中外百僚的责任,对新罗王有警醒的作用,以便于对唐罗宗藩关系的维护。

唐后期宦官作为使臣出使新罗的情况较多,多为宣慰、告哀使或满足皇帝的特殊需求,如宝历二年(826),武自和与吐突士昕赴新罗“取鹰鹞”、朱朝政和西门思恭“奉命前往新罗”等。而册立新罗王的使臣仍派遣朝官,且这些朝官多为东宫官制,如太子左谕德、太子赞善大夫、太子中允等,共7 人。太子东宫官员的选拔标准是忠直敢谏、好学通文、忠于所事和善于筹划[3],因此这些官员都堪当大任。又据《唐六典》载:“左谕德掌谕太子以道德也。皇太子朝宫臣,则列侍于左阶;出入,则骑从于正道之左。其内外庶政有可为规讽者,随事而赞谕焉。左赞善掌翊赞太子以规讽也。皇太子出入动静,苟非其德义,则必陈古以箴焉。”[4]太子左谕德官职较高,负责对太子进行道德教导,其还有规讽内外庶政的职责,赞善大夫也有规讽进谏太子德义的职责,与御史职责有相通之处。即使在唐后期,宦官跋扈专权,而对新罗王的册封使命仍由朝官担任,表明了唐朝对新罗的重视程度,也反映了唐朝统治者想要在新罗面前维护其宗主国的自尊。

二、使臣的家世

结合史书和出土墓志,唐朝遣新罗使臣家世可考的共17人,其中朝官12位,宦官5位,皆出身于官宦世家。在12 位朝官使臣中有8 位出身于豪门世族,分别是李祯、张文收、王文度、刘德敏、刘仁愿、崔廷、源寂和苗弘本。据《大唐故随司隶刺史李君墓志》,李祯出身于陇西贵族,其祖上三代,皆身居高位。其本人为隋朝官员,还参与了隋炀帝东征高丽的战役,“(大业)八年,摄行军长史,东讨辽,以功授宣惠尉,非所尚也。”[2]251王文度和刘仁愿皆出身于武官世家,王文度出身于关陇贵族军功集团,与其父王赟两人分别参与了隋、唐对高句丽的征伐[10]。刘仁愿出身于北边豪族武人世家,祖上均位列大将军,其高祖、曾祖均为镇北大将军,祖父为周骠骑大将军,其父刘大俱为“唐左武卫大将军、绥州总管”[6]。刘(德敏)、张、崔、源、苗五大家族都列入《新唐书·宰相世系表》中。刘德敏出身于彭城刘氏,结合《旧唐书》《新唐书·宰相世系表》,刘德敏祖父刘轸为北齐高平太守,父亲刘子将(通)为隋朝毗陵郡通守,其兄刘德威为唐刑部尚书。[2]2676-2677张文收出身于贝州武城张氏,其父是隋朝内史舍人张虔威,内史舍人虽官职不高,但掌起草诏令,参与机要。他的从兄张文瓘及其四子等皆身居要职,“父子兄弟五人皆至三品官,时人谓之‘万石张家’。”[2]2816崔廷出身于博陵崔氏,据《崔廷墓志铭》载:“惟我崔氏,冠于百族,贤良继世,故轩冕□□□□相袭,故婚姻赫弈,德本深固,庆流绵邈,胄裔绳绳为士大夫称首。”[7]2077但到崔廷父祖之时,已家道中落。源寂,据刘禹锡《送源中丞充新罗册立使》称源寂为侍中之孙,诗文中有“相门才子称华簪,持节东行捧德音。”[8]4052经考证,其祖父应为唐玄宗时期两任侍中的源乾曜,源寂之父虽不明确,但据《新唐书》,源乾曜三子皆为京官,主动请求两子外放。所以,源寂的父亲极大可能为官。苗弘本则出身于上党苗氏,《苗弘本墓志铭》明确记载了苗弘本的曾大父科举出身,曾担任中书舍人,大父进士出身官至尚书祠部员外郎,父亲为少府少监,家族两世三人为官。[7]2321~2322据此,以上八位使臣皆出身显赫的豪门世族。

另外4 名使臣家世虽不显赫,但仍是官宦世家,分别是刘仁轨、韦丹、元季方、马卢符。结合《旧唐书·刘仁轨传》《新唐书·宰相世系表》以及刘仁轨之子刘濬墓志,刘仁轨出身于尉氏刘氏,其高祖刘通为后魏建武将军,曾祖刘能为北齐冠军将军,祖父刘炽为唐淮阳王府参军,父亲刘子威“曹州使君”可能为刘仁轨显达之后所赠。[9]韦丹是“周大司空孝宽六世孙。高祖琨,以洗马事太子承乾,谏不听。太宗才之,擢给事中。高宗在东宫,为中舍人,封武阳县侯。孝敬为太子,琨以右中护为詹事。”[10]5629韦丹因父母早逝,跟从外祖父颜真卿学习。元季方的曾祖父元万顷曾跟随李勣东征高丽,并管书记,其父元正举明经,被授予监门卫兵曹参军。马卢符是“宣州刺史元庆之曾孙,著作郎、赠少府监恬之子。”[1]6452

唐后期宦官专权,侵夺了唐政府较大的行政权力,外交权也是其中一个重要方面。据目前所知,出使新罗的8位宦官中有5位世系可考,另外3名宦官何行成、吐突士昕、西门思恭,史料记载不详。武自和,“曾、祖,情厌趋负,傲放不仕。父讳温,累有官秩,不显于位。”[12]朱朝政的父亲为兴元元从、登仕郎、守内侍省内侍伯员外置同正员、上柱国。[7]2153杨遵诲的父亲为振武监军使,哥哥杨遵念为右神策军引驾承旨、承务郎、行内侍省内仆局丞,弟弟杨遵谟授内常侍、拜枢密院承旨,杨遵譲为文林郎、行内侍省掖庭局宫教博士。[13]

其中2 位宦官先祖有出使外藩的经历,分别为王文幹、董承悦。根据《王文幹墓志铭》记载,王文幹的曾祖父王奉忠曾是“和蕃使”,出使过外藩,他的祖父和父亲都是唐德宗时期的“奉天定难功臣”,且其父还是右神策军散副将、云麾将军,掌握禁军。[7]2237据董承悦的父亲《董文萼墓志铭》载,董文萼于贞元初唐朝与吐蕃平凉会盟时“捧纶旨赴彼宣慰”,并于“(贞元)二十一年,奉敕充回鹘告哀宣慰使,跋涉沙碛,靡盐不遑。”[14]董文萼于出使过吐蕃与回鹘,这两个对唐朝影响较大的政权,说明其有过硬的外交能力与经验,对董承悦出使新罗产生一定的影响。

综上所述,出使新罗的使臣皆出身于官宦世家,说明唐朝选派出使新罗的使臣时比较重视使臣的出身。一方面,良好的家世能够为使臣提供优越的环境,使其具备较高的政治文化修养,对外交事务也有一定的认识。尤其是先祖有出使外藩经历的使臣,他们可能更有机会了解藩情和外交程序及礼仪。另一方面,使臣出身于官宦世家也反映了唐朝对新罗的重视。

三、使臣的文化修养

新罗与中国往来密切,很早便学习儒学经典,文化底蕴深厚。为了保持唐朝的优越性,出使新罗的唐朝使臣普遍拥有较高的文化修养,精通儒学,熟知礼仪。使臣中有的本身便是当代大儒,有的出身科举,还有部分官员因棋艺精湛充当副使。

最具代表性的当为朱子奢、张文收、刑璹、归崇敬,他们都是当时的名儒。朱子奢,隋炀帝时期为直秘书学士,归顺唐朝后为国子助教。其出使新罗时太宗告诫他:“海夷重学,卿为讲大谊,然勿入其币,还当以中书舍人处卿。”[10]5647朱子奢却“纳其美女”,对此“帝责违旨,而犹爱其才,以散官直国子学,累转谏议大夫、弘文馆学士。”[10]5647又“每侍宴,帝令论难群臣,恩礼甚笃。”[10]5648由此可知,其博学多才,能言善辩,被唐太宗看重。张文收,“尤善音律,尝览萧吉《乐谱》,以为未甚详悉,更博采群言及历代沿革,裁竹为十二律吹之,备尽旋宫之义。”[7]2817他还参与太宗创制礼乐、厘定太乐,撰写《新乐书》十二卷。刑璹即将出使新罗时,唐玄宗对邢璹说:“新罗号为君子之国,颇知书记,有类中华。以卿学术,善与讲论,故选使充此。到彼宜阐扬经典,使知大国儒教之盛。”[2]5337明确指出,正是因为刑璹学识渊博、善于讲论才选他为使臣,目的在于到新罗宣扬儒家经典,使新罗人认识到唐朝儒学的先进。归崇敬,“治礼家学,多识容典,擢明经。遭父丧,孝闻乡里。调国子直讲。天宝中,举博通坟典科,对策第一,迁四门博士。”[10]5035因为精通礼学,经常向代宗建言国朝礼仪中的诸多不合礼制的问题。又“先是,使外国多赍金帛,贸举所无,崇敬囊橐惟衾衣,东夷传其清德。”[10]5036。归崇敬出使新罗期间,没有像以往的使臣一样进行私人贸易,其高洁的品德为新罗人所传唱。这四名使臣都是唐朝当时有名的儒学家,他们出使新罗,因学识或清德受到新罗人的尊敬,既维护了唐朝的对外形象,也迎合了新罗的慕华心理。

科举出身的使臣共9位,其中唐人4位,崔廷为进士出身,归崇敬、韦丹、元季方为明经出身。据《崔廷墓志铭》,“贞元初,进士及第,诚慤居实,名声籍甚。”[7]2077韦丹,“丹蚤孤,从外祖颜真卿学,擢明经,调安远令,以让庶兄,入紫阁山事从父能。复举《五经》高第,历咸阳尉,张献甫表佐邠宁幕府。”[10]5629韦丹两次及第,第二次还是《五经》高第,其学识渊博为当时所称颂。元季方,“举明经,调楚丘尉,历殿中侍御史。”[10]5745其作为告哀使前往新罗时,“新罗闻中国丧,不时遣,供馈乏,季方正色责之,闭户绝食待死,夷人悔谢,结歡乃还。”[10]5745。新罗国王听说唐朝皇帝驾崩,不及时遣使者前往唐朝吊祭,还减少供应,这是新罗对唐罗宗藩关系的一种试探和挑战。元季方严正的谴责新罗的行为,并且闭户绝食,以死明志,使新罗悔过谢罪,结欢而归。元季方以实际行动,敦促新罗履行“藩臣之礼”的义务,维护了唐朝作为的宗主国的权威,巩固了唐罗宗藩关系。说明这些科举出身的使臣不但熟悉儒家经典,而且有较强的政治敏感度,能够灵活有效地处理外交事宜,维护唐朝的宗主国利益。新罗宾贡进士有5 位,分别是金文蔚、金允夫、金夷吾、裴光、崔致远。据学者考察,唐代域外贡士来华应常试与唐代本国士子同等对待。[15]因此,新罗宾贡进士也具有较高的文化素质。

还有部分官员因棋艺精湛被派往新罗担任副使,如杨季鹰和马卢符等人。据《旧唐书》,“又闻其人多善奕碁,因令善碁人率府兵曹杨季鹰为璹之副。”[2]5337明确指出,因新罗人善于下棋,所以派遣棋艺精湛的杨季鹰为副使。结果是“其国碁者皆在季鹰之下”。马卢符,据“公博览多艺,奕碁居第三品。”[11]6452马卢符出使新罗的原因,可能与杨季鹰一样,都是因为棋艺高超。派遣杨季鹰为副使与新罗人切磋棋艺,既反映了唐朝对新罗的友好,同时杨季鹰的胜出,既是唐朝保持优越性的结果,也是唐朝施以威德的表现。

唐朝遣新罗使臣具有较高的文化素养,与其出使使命有很大的关系。上述使臣均有吊祭册立新罗王的使命。吊祭册立新罗王有着一整套册封礼仪,同时也是唐朝宣示威德的手段。因此,文化素养和政治素养兼备的官员,是出使新罗使臣的最佳选择。《送归中丞使新罗吊祭册立序》载:“今天子以公身衣儒服,力儒行,行之修可移于官,学之精可专对四方。是故公任执法之位,且使操节以济大海,颁我王度于大荒之外。夫新罗嗣王以丧讣,且请命于我矣。我则归賵继好,以策命命之,实怀远示德,礼之大者。夫亦将宏宣王风,诞敷微言,使鸡林塞外,一变可至齐鲁。”[11]3938首先,使臣的政治素养高,有专对之才,能够灵活独立应对外交事宜。其次,册立新罗王的礼仪关系重大,使臣儒学文化修养较高,熟悉礼仪,不易出错。第三,使臣具备高水平的儒学素养,有利于宣扬唐朝的制度教化,使儒家文化在新罗得到发展,促进了东亚儒家文化圈的形成。

四、使臣中的新罗人

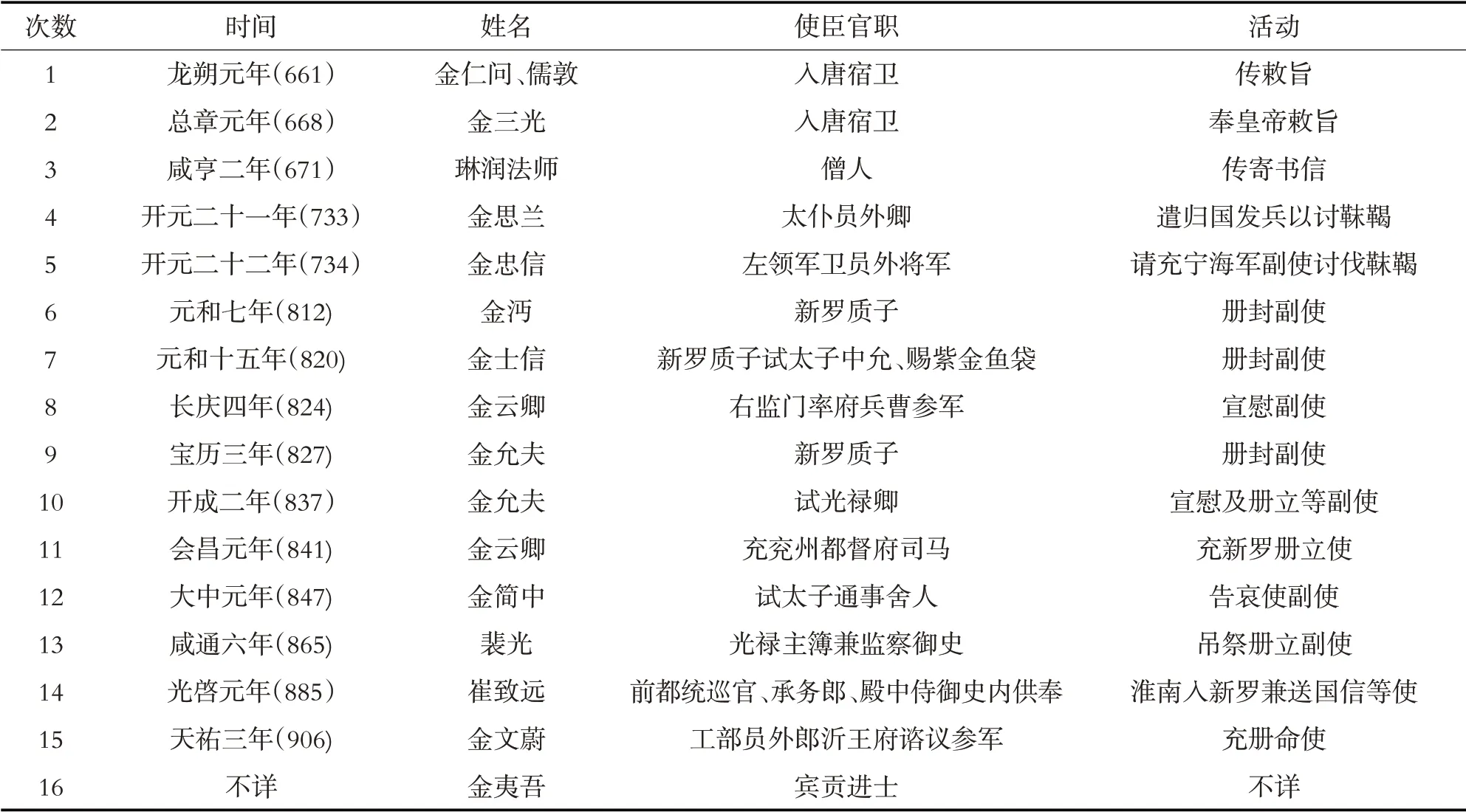

唐罗间的友好关系虽是两国的共同需求,却是新罗主动求好的结果。面对高丽和百济的联合攻势,新罗频繁向唐朝乞师救助,并主动请求留质子宿卫,其主要目的是寻求政治、军事保护。随着唐朝与新罗关系的发展变化,新罗宿卫的职能也发生了转变,其在唐罗外交史上扮演了重要的角色。

据笔者统计,目前已知新罗人作为唐朝遣新罗使臣的共有16次(见表2)。唐前期共有3次。前两次,主要是为了唐罗联盟期间沟通军情,后一次是在唐罗战争期间传寄书信,即著名的《致新罗王金法敏书》。这三次出使过程见证了唐罗联盟的建构与崩溃。从唐玄宗时期到唐末共有13次,除了玄宗时期2次出使是为了归国征兵外,主要是充当册封、宣慰副使。

表2 新罗人担任唐遣新罗使

新罗宿卫作为唐遣新罗使臣有以下优势:其一,充当翻译。元和十五年(820),新罗质子试太子中允金士信奏:“臣本国朝天二百余载,尝差质子宿卫阙庭,每有天使临蕃,卽充副使,转通圣旨,下告国中。今在城宿卫质子,臣次当行之。”[16]11694又宝历二年(826),“新罗质子金允夫请准旧例,中使入蕃,便充副使,同到本国译诏书,不许,但随告使充副使。”[16]11724由此可知,新罗人充当副使非常普遍,主要任务在于“转通圣旨,下告国中。”,作为两国翻译,将唐朝诏书详情传达给新罗。新罗宿卫在唐生活多年,唐朝对他们加以施恩笼络,赐予田宅、官位,灌输亲唐思想,完成使命后又加官进爵。因此,其在翻译诏书上必然更加准确、安全。

其二,熟悉两国国情。新罗宿卫大多为新罗贵族子弟,对新罗的政治文化和外交礼仪非常了解。同时,他们又入唐宿卫,进入国子监学习。据学者研究,新罗质子宿卫的教育分两个阶段,唐罗联盟时期,质子的主要职责是宿卫,要求其熟知各种朝章礼仪、律令和礼制等。唐罗关系恢复以后,新罗质子宿卫入国子监,进入唐朝中央官学体系,进行系统学习。[17]又《遣宿卫学生首领等入朝状》:“臣窃以东人西学,惟礼与乐。至使攻文以余力,变语以正音。文则俾之修表章,陈海外之臣节;语则俾之达情礼,奉天上之使车。”[18]宿卫学生主要学习唐朝礼乐文化、撰修表章、通达情理,对唐朝的政治礼仪非常了解。因此,新罗宿卫熟悉两国政治礼仪,且多任册立和宣慰副使,有助于辅佐正使根据一定的礼仪程序完成相关仪式。

其三,凸显唐罗间的友好宗藩关系。新罗宿卫作为唐朝出使新罗的使臣,其本身便是唐罗友好宗藩关系的体现。新罗宿卫本人对出使新罗也是积极参与的,如金士信、金允夫、金云卿等人。新罗宿卫出使新罗,安抚了新罗人的思乡情绪,有利于唐罗关系的长期发展。同时,这对于新罗人来说也是一种荣誉。张籍的《送金少卿副使归新罗》:“久为侍子承恩重,今佐使臣衔命归。通海便应将国信,到家犹自著朝衣。从前此去人无数,光彩如君定是稀。”[8]4355新罗普通民众看到新罗宿卫作为唐朝使臣归国,也会对唐朝产生好感,有利于唐罗友好关系的发展。

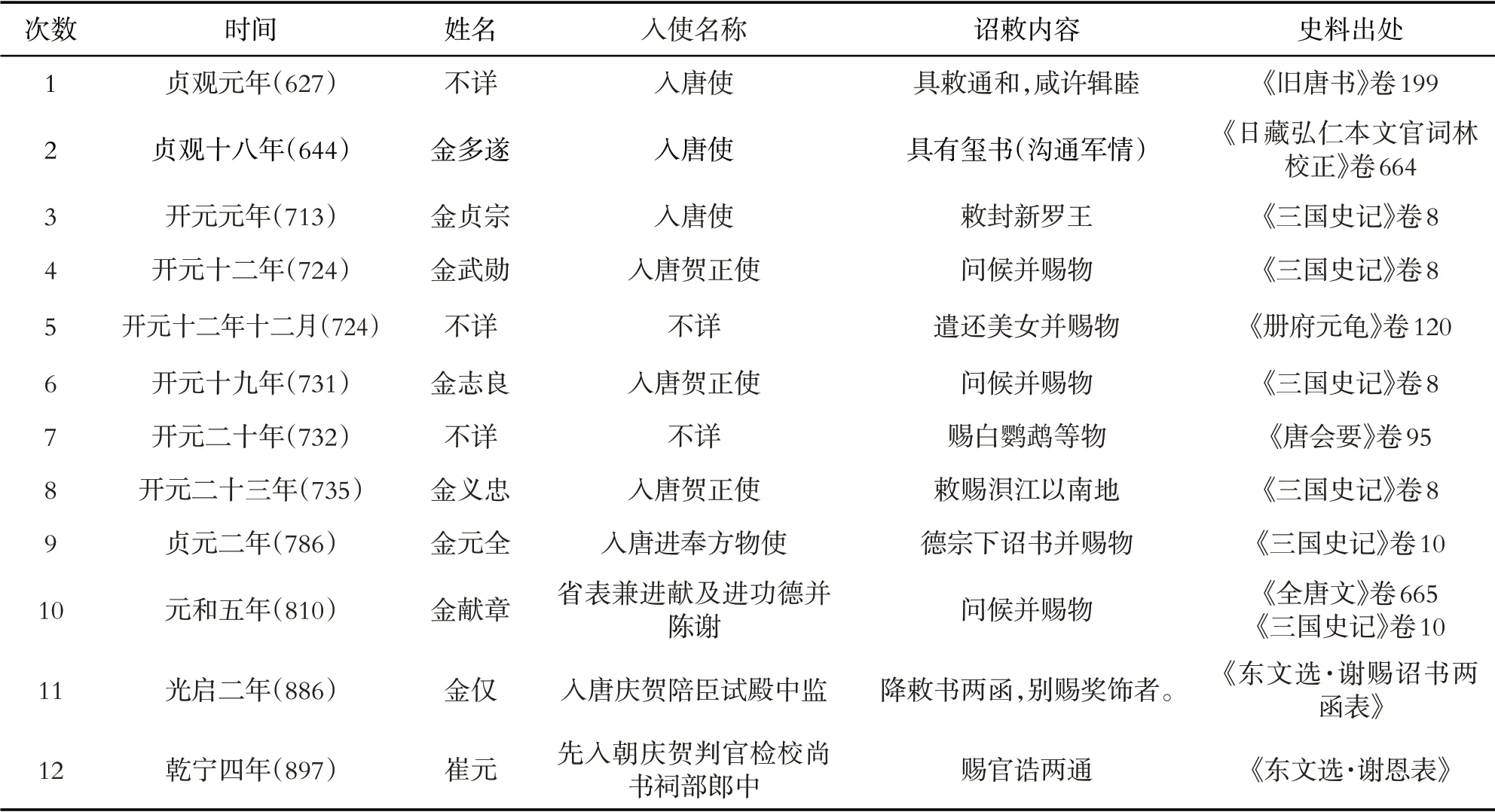

另外,部分新罗遣唐使在完成新罗国朝唐的使命后,又接受唐朝皇帝的派遣,将唐朝皇帝的诏敕带回新罗,具有双重使命。此类使臣共12 次,敕书内容以赐物为主,有7 次,劝谕三国和好1 次,沟通军情1 次,敕封新罗王1 次,赐地1 次,赐官诰1 次(见表3)。唐玄宗时期最具代表性,共6次,反映了玄宗时期唐罗往来密切,达到了唐罗交往史上的巅峰时期。然而,纵观史料并未出现入新罗的唐使臣具有这种双重使命,他们仅仅肩负着唐王朝的使命。这除了表明唐罗间友好的交往关系外,也反映了唐罗关系的不对等性,且这种现象伴随着唐朝与新罗交往的整个过程,证明了唐朝对新罗的宗主国地位从未动摇。

表3 新罗遣唐使带回唐朝皇帝诏敕列表

在唐朝与新罗交往的近三百年间,唐罗人员往来频繁,唐朝使臣携皇帝的政令前往新罗并依礼执行,是维护唐罗宗藩关系的主要途径。担当如此重任的唐使臣品级最高为正三品,最低为正九品下,级别跨度较大,以五品为主,且多为文官,武官主要出现在东北亚局势紧张时期,且品级较高。唐前期使臣涉及官号较多,唐后期监察、规谏官员较多,如御史中丞、赞善大夫等。同时,唐后期宦官出使较多,但册立使仍为朝官,反映了唐朝重视对新罗王的册封以及对其自身形象的维护。使臣们皆出身于官宦世家,拥有较高的政治、文化修养。有的本人便是当代名儒,熟知礼仪,精通儒学,用渊博的学识和高尚品德维护了唐朝的对外形象;有的出身科举,不但有较强的儒学素养,且具备较强的政治能力,能够及时处理一些外交事宜,有力地维护了唐罗宗藩关系;还有部分使臣先祖曾出使过外藩,熟悉藩情及外交礼仪,为其出使新罗提供了便利。另外,新罗留唐宿卫主动充当唐朝遣新罗副使和新罗遣唐使的双重使命,显示出唐罗间的亲密友好关系,也反映了唐罗关系的不对等性,即唐朝始终处于宗主国地位,新罗处于藩属地位。