检察行政公益诉讼案件范围拓展的现状、问题及进路*

2022-05-25张琦

张 琦

(武汉大学 法学院,湖北 武汉 430072)

一、引 言

自2015年全国人民代表大会常务委员会授权最高人民检察院开展提起公益诉讼试点工作起,我国的检察公益诉讼制度已运行满六年。在此期间,检察公益诉讼制度的内容不断被理论界和实务界丰富完善。2017 年试点工作结束后,全国人大常委会作出修改《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》)的决定,在第25 条增加一款作为第4 款:“人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,应当向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的,人民检察院依法向人民法院提起诉讼。”自此,检察行政公益诉讼正式在立法上得以确立。2019年党的十九届四中全会审议通过了《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(以下简称《决定》),该决定明确提出要拓展公益诉讼案件范围。应当说,拓展案件范围也是未来检察行政公益诉讼持续发展不可回避的重要议题。目前来看,检察机关在《行政诉讼法》所列举的四大领域内提起行政公益诉讼的工作正稳步推进,在部分非列举领域内也进行着积极的探索并已经出现了相应的实践案例。除此之外,多地的省市人大常委会还纷纷出台了加强检察公益诉讼工作的决定,列举了可探索开展公益诉讼工作的新领域。总体而言,拓展检察行政公益诉讼案件范围的工作正在多角度推进,但不容否认的是,拓展工作仍存在着规范拓展无序、诉讼审查虚化、公众参与不足等问题亟待解决。因此,本文拟对拓展检察行政公益诉讼案件范围的现状进行梳理反思,并在此基础上进一步提出拓展检察行政公益诉讼案件范围的进路。

二、检察行政公益诉讼案件范围拓展的现状

检察行政公益诉讼作为我国一项新兴起的制度,具有“实践先行、理论跟进”的特点。《行政诉讼法》在2017 年修订时对行政公益诉讼案件范围采取了“肯定列举+概括兜底”的方式,仅对关涉人民群众切身利益和国家根本利益的重点领域进行了列举,并以“等”字兜底。究其原因,一方面是关注到这四大领域内的公共利益相较于其它领域具有维护的紧迫性,另一方面则是考虑到需要留给人民检察院(以下简称为检察院)和人民法院(以下简称为法院)应对行政公益诉讼这一新兴诉讼类型以必要的时间和空间。因此,在制度建立之初并未将案件范围设定过宽。随着实践的发展和时机的成熟,拓展行政公益诉讼案件范围已经具备了一定的条件,应当逐渐放开对检察院提起行政公益诉讼的限制,以便更加全面地保护国家利益和社会公共利益。对此,现实中已有相应的探索与发展。具体而言,检察行政公益诉讼案件范围拓展的现状可归纳如下:

(一)案件范围拓展的规范发展

检察行政公益诉讼制度在确立之初,其案件范围仅在《行政诉讼法》中作出了例示式①例示式是指在立法中具体列举若干事项后缀以一个概括语,以示法律规范调整内容不限于列举事项。从法律条文的立法结构来看,《行政诉讼法》第25条第4款即为例示式规范。参见温辉《行政公益诉讼“等外”刍议》,《河北法学》,2020年第9期,第103-104页。规定,近年来案件范围在规范层面较之已有所发展:

第一,在特别法中扩大检察行政公益诉讼的案件范围。为了加强对英雄烈士的保护,2018年4月27日通过的《中华人民共和国英雄烈士保护法》(以下简称《英雄烈士保护法》)第25 条②《中华人民共和国英雄烈士保护法》第25 条:“对侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉的行为,英雄烈士的近亲属可以依法向人民法院提起诉讼。英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的,检察机关依法对侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉,损害社会公共利益的行为向人民法院提起诉讼。负责英雄烈士保护工作的部门和其他有关部门在履行职责过程中发现第一款规定的行为,需要检察机关提起诉讼的,应当向检察机关报告。”规定了英烈保护检察民事公益诉讼,此乃在《民事诉讼法》确立检察民事公益诉讼制度后首次以特别法规定的方式对案件范围所作的拓展。尽管《英雄烈士保护法》未明确规定英烈保护检察行政公益诉讼,但这也引发了最高检在英烈保护领域开展检察行政公益诉讼的思考,并在实践中产生了相应的案例。③最高检民行检察厅在《关于贯彻〈中华人民共和国英雄烈士保护法〉捍卫英雄烈士荣誉与尊严的通知》中明确指出,要注意督促负责英雄烈士保护工作的部门和行政机关依法履行监管职责,对于属于国有文物的英雄烈士纪念设施,相关行政机关违法行使职权或者不作为,符合《行政诉讼法》第25 条第4 款规定的,可以提起行政公益诉讼。实践中的代表性案例如湖北省首例涉保护英烈设施行政公益诉讼案,参见湖北省浠水县人民法院(2019)鄂1125行初119号行政判决书。此外,2020 年修订的《中华人民共和国未成年人保护法》第106条规定:“未成年人合法权益受到侵犯,相关组织和个人未代为提起诉讼的,人民检察院可以督促、支持其提起诉讼;涉及公共利益的,人民检察院有权提起公益诉讼。”这也是全国人大常委会再次在两大诉讼法之外以特别法的方式规定公益诉讼案件类型,确定了检察院有权在未成年人保护领域提起公益诉讼,拓展了检察行政公益诉讼案件范围。

第二,在司法解释中扩大检察行政公益诉讼案件范围。尽管2018 年最高人民法院、最高人民检察院出台的《关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《检察公益诉讼适用解释》)仍采用同《行政诉讼法》一致的规定,并未对检察行政公益诉讼案件范围进行拓展,但最高院在其后发布的《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》第2条规定了互联网法院管辖检察机关提起的互联网公益诉讼案件,通过对《行政诉讼法》第25 条第4 款中的“等”字进行具体解读,肯定了互联网公益诉讼案件类型,将检察行政公益诉讼案件范围拓展至互联网领域。

第三,省市级人大常委会以发布决定的方式扩大检察行政公益诉讼案件范围。自2019 年起,部分省市人大常委会通过行使重大事项决定权,陆续出台了加强检察公益诉讼工作的决定,并就探索新领域检察公益诉讼作出了规定。从发布的决定内容来看,各地人大常委会拓展检察行政公益诉讼案件范围的模式可分为三种。其一,肯定式拓展。即在决定文本中直接将部分领域侵害国家利益和社会公共利益的案件纳入公益诉讼。例如,《陕西省人民代表大会常务委员会关于加强检察公益诉讼工作的决定》指出:“将防灾减灾和应急救援,公共卫生安全,历史文化古迹和文物保护,危化品管理,个人信息安全,英烈纪念设施,野生动物保护等领域侵害国家利益和社会公共利益的案件纳入公益诉讼。”④采取类似规定的还有《内蒙古自治区人民代表大会常务委员会关于加强检察公益诉讼工作的决定》《河北省人民代表大会常务委员会关于加强检察公益诉讼工作的决定》《云南省人民代表大会常务委员会关于加强检察机关公益诉讼工作的决定》等。通过这种方式,肯定了部分新的检察行政公益诉讼案件类型。其二,探索式拓展。即采取“积极稳妥探索某一领域公益诉讼工作”的表述,为拓展公益诉讼案件范围指明方向,但并未直接将新领域划定为检察行政公益诉讼案件范围。①参见《广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于加强检察机关公益诉讼工作的决定》《河南省人民代表大会常务委员会关于加强检察公益诉讼工作的决定》《杭州市人民代表大会常务委员会关于加强检察公益诉讼工作的决定》等。其三,保守式拓展。既不直接规定新的检察行政公益诉讼案件类型,又不为拓展检察行政公益诉讼案件范围作出列举指引,而是简单采取细化《行政诉讼法》第25 条第4 款的方式,并未对“等”字进行延伸解释。②参见《黑龙江省人大常委会关于加强检察机关公益诉讼工作的决定》。

(二)案件范围拓展的实践探索

检察行政公益诉讼案件范围除了在规范层面有所拓展外,实践中检察院、法院在各自职权范围内也作出了相应的探索,与公共利益密切相关的社会公众也积极参与其中。

第一,不同于民事公益诉讼,目前我国行政公益诉讼只能由检察院提起,这也就决定了检察院作为唯一起诉主体在行政公益诉讼案件范围拓展工作中更为积极主动。2019年,《最高人民检察院关于开展公益诉讼检察工作情况的报告》指出,公益诉讼检察工作全面推开以来,全国各级检察机关积极回应人民群众新期待,探索拓展公益诉讼办案范围。从已有的实践来看,检察院拓展行政公益诉讼案件范围的方式有以下四种:其一,通过发布典型案例拓展检察行政公益诉讼案件范围。“典型案例是最高检各业务厅(室)、各级检察院公开或内部发布的具有典型性或参照意义的案例。”[1]在最高检发布的检察公益诉讼全面实施两周年典型案例中,有3个行政公益诉讼诉前程序对案件范围进行了拓展。③这三个案例分别属于个人信息保护领域、安全生产领域和英雄烈士保护领域的行政公益诉讼案件,参见最高人民检察院网上发布厅《检察公益诉讼全面实施两周年典型案例》,网址:https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbh/201910/t20191010_434047.shtml.发布日期2019年10月10日,访问日期2020年7月25日。其二,通过开展专项行动拓展检察行政公益诉讼案件范围。在积极拓展公益诉讼案件范围的大背景下,检察院通过专项行动将公益诉讼的触角延伸至新的领域,如苏州市将检察权纳入文物保护管理之中,积极开展文物保护公益诉讼专项行动。④参见谢志伟《苏州市文物保护公益诉讼的探索实践》,《中国文物报》,2019年11月15日,第5版。其三,根据地域特点拓展行政公益诉讼案件范围。例如,黑龙江省同江市是赫哲族主要聚居地,同江市检察院立足地域特点,打造民族特色品牌,建立保护赫哲族民族文化和生态资源公益诉讼宣传基地,有针对性地在非物质文化遗产传承方面加大了公益保护力度。⑤参见高继明《探索有地域特色的公益保护之路》,《检察日报》,2019年6月26日,第9版。其四,在职权协作过程中拓展行政公益诉讼案件范围。职权协作有助于检察院更好地发挥法律监督职能,进而维护国家利益和社会公共利益。在此过程中,检察院也借机拓展了行政公益诉讼的案件范围。例如,最高检和中央军委政法委于2020 年4 月22 日联合发布了《关于加强军地检察机关公益诉讼协作工作的意见》,提出军地检察机关应当发挥协作优势,联合执法办案,形成保护国防和军事利益的整体合力。最高检随后还发布了7 件军地协作公益诉讼典型案例⑥这7 件军地协作案例均为行政公益诉讼诉前程序,其所涉及的公共利益包括:英烈纪念设施保护、军事安全与军用设施保护、军用土地保护、军人地位与权益保护。参见最高人民检察院网上发布厅《军地协作公益诉讼典型案例》,网址:https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202005/t20200511_460764.shtml#5.发布日期2020 年5 月11 日,访问日期2020 年7月25日。,将案件范围拓展至国防和军事领域。

第二,相较于检察院的积极主动,法院在行政公益诉讼案件范围拓展的工作中显得较为被动。在“不告不理”原则之下,法院主要通过诉讼审理的方式,对检察机关提起诉讼的案件是否属于行政公益诉讼受案范围作出判断。截至2020 年8 月11 日,笔者在北大法宝上以“《中华人民共和国行政诉讼法》第25 条第4 款”为关键词共检索得593个检察行政公益诉讼案例。⑦因全国人大常委会对《行政诉讼法》作出修改、将行政公益诉讼正式纳入其中是在2017年7月1日,因此笔者在检索时将案件的审结日期限定在2017年7月1日之后,共得到593个有效案例,特此说明。经过研读后发现,共有586个案例属于生态环境与资源保护、食品药品安全、国有财产保护和国有土地使用出让权领域内的案件,仅有7 个案例突破了传统领域,属于新型的检察行政公益诉讼案件,其所涉及的公益保护领域包括:公共安全、文物保护、民族文化遗产保护和英烈保护。在上述案例中,法院对检察院在新领域内所做的案件范围拓展均予以肯定。除此之外,实践中也有法院在诉讼程序之外为拓展行政公益诉讼案件范围“出力”,在“全国首例未成年人行政公益诉讼案”中,福清市检察院在诉前调查阶段积极沟通协调,与当地法院多次深入探讨交流并达成共识,确定该案属于公益诉讼的受案范围后,才向福清市教育局及7 个相关街道办事处、镇政府发出诉前检察建议。①参见郭文、黄颖颖《未成年人行政公益诉讼诉前程序的运用——以全国首例未成年人行政公益诉讼案为视角》,《中国检察官》,2020年第12期,第20页。由此可见,实践中法院对某一案件是否属于行政公益诉讼受案范围的判断已提早到诉讼程序之前。

第三,“公益诉讼制度的本质是市民社会与政治国家的理性互动,即权利—权力的理性互动”[2]。社会公众作为公共利益的直接享有者,对公共利益是否遭受侵害最为敏感,在行政公益诉讼案件范围的拓展中应当具有不可替代的作用。易言之,公益诉讼的实践离不开社会公众的参与。“从社会学角度讲,公众参与是指社会群体、社会组织、单位或个人作为主体,在其权利义务范围内有目的的社会行动。”[3]在我国现行行政公益诉讼制度设计之下,社会公众并非提起行政公益诉讼的适格主体,故而无法通过起诉的方式探索拓展案件范围。但我国《宪法》明确规定了公民对国家机关的违法行为有进行监督的权利,当前社会公众也正是通过行使检举权的方式,即向检察机关提供公益诉讼线索信息,参与案件范围的拓展。对此,最高检已在12309中国检察网设置了公益诉讼线索信息反映平台,社会公众可通过该平台,对其认为应当提起行政公益诉讼的案件提交线索,以实现对案件范围拓展的直接参与。此外,各地检察院也根据各自的实际情况扩大了公益诉讼案件线索举报的方式,包括电话举报、电子邮箱举报、来信来访举报等。

三、检察行政公益诉讼案件范围拓展的问题

尽管检察行政公益诉讼案件范围的拓展在规范层面和实践层面均已有所成就,但不可否认的是,检察行政公益诉讼案件范围的拓展不仅是《决定》所提出的一项政治任务,更是一项法律任务。从这一角度来看,当前对检察行政公益诉讼案件范围的拓展工作开展得并不充分,并且至少存在以下问题:

(一)规范层面:形式于法无据和内容拓展无序

检察行政公益诉讼案件范围在规范层面呈现出多维拓展的局面,这种多管齐下的方式看似有利于扩大案件范围,实则会导致拓展的无序化并引发实践操作的混乱。

其一,部分省市人大常委会在决定中以肯定式拓展的方式扩大检察公益诉讼案件范围于法无据。检察行政公益诉讼案件范围拓展的法律依据有二:一是《行政诉讼法》第12 条第2 款,即“除前款规定外,人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件”;二是《行政诉讼法》第25条第4 款,即对“等”字进行解读。由此,从规范层面来讲,对检察行政公益诉讼案件范围的拓展只能由法律、法规、立法解释或者司法解释进行规定。各省市人大常委会发布加强检察机关公益诉讼工作的决定,是其行使宪法和组织法所赋予的重大事项决定权②《中华人民共和国宪法》第104 条:“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项……”《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第50条:“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会行使下列职权:……(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目……”之结果,而非行使《中华人民共和国立法法》所授予的地方立法权之结果,故而该决定并非地方性法规,地方人大常委会无权在该决定中直接扩大检察行政公益诉讼案件范围。进一步来讲,地方人大常委会欲行使其重大事项决定权加强检察机关公益诉讼工作,至多只能采取探索式拓展的方式,为检察行政公益诉讼案件范围的拓展提供方向和建议,但无权决定将某些案件纳入公益诉讼案件范围之内,法院也无义务受理检察院据此而提起的行政公益诉讼案件。③在浠水县人民检察院诉浠水县退役军人事务局未履行法定职责案中,公益诉讼人的起诉依据除《行政诉讼法》和《检察公益诉讼适用解释》外,还包括了《湖北省人民代表大会常务委员会关于加强检察公益诉讼工作的决定》,但法院在判决中指明其受理依据仅为前两项,并未包含该决定。参见湖北省浠水县人民法院(2019)鄂1125行初154号行政判决书。

其二,以列举可提起检察行政公益诉讼之领域的方式拓展导致案件范围内部无序化。首先,规范层面对公益诉讼案件范围采取的是统一拓展的方式,即不区分公益诉讼案件类型,在拓展的领域内既有提起检察民事公益诉讼的空间,又有提起检察行政公益诉讼的空间。但事实上,二者所调整的法律关系并不相同,在所要保护的利益方面也各有侧重,因此,其各自适用的领域未必一致。规范层面的案件范围拓展仅对检察公益诉讼整体做出了规定,忽视了两种公益诉讼的特殊性,从而使对检察行政公益诉讼案件范围拓展的指引效果大打折扣。其次,特别法、司法解释以及地方人大常委会的决定都将拓展行政公益诉讼案件范围的重心放在挖掘新领域之上,但以拓宽领域的方式拓展案件范围,缺乏统一的拓展标准,无法使之适应检察行政公益诉讼制度构建的总体性布局而仅能解燃眉之急,毕竟公共利益保护领域是无法列举穷尽的。正如学者所言,从问题出发构建行政公益诉讼制度,通过简单枚举几个公共利益的类型来框定案件范围,一来无法凸显公益的核心内容,二来容易导致公共利益的片面化。①参见关保英《行政公益诉讼中的公益拓展研究》,《政治与法律》,2019年第8期,第130-132页。因此,对案件范围的拓展不应仅局限于微观层面,还应当从宏观层面进行整体把握,使之适应于检察行政公益诉讼制度的总体构建。

(二)实践层面:诉讼审查虚化和公众参与不足

检察行政公益诉讼在定位上首先是一种诉讼类型,在采用立法的方式拓展案件范围的时机尚未成熟之前,拓展应当主要通过司法途径。“公益诉讼的案件范围不但决定了检察院有权向法院提起公益诉讼案件的范围,同时也决定了法院审理公益诉讼的案件范围。”[4]因此,在行政公益诉讼案件范围的拓展过程中,作为该项诉讼提起主体的检察机关和受理该项诉讼的审判机关具有同等重要的作用。但如上文所述,当前我国行政公益诉讼案件范围的拓展主要依靠检察院,法院在其中的参与度远不及检察院。究其原因,主要缘于《行政诉讼法》第25 条第4 款规定了检察院在提起行政公益诉讼之前必须履行诉前程序。截至2019年9月,检察机关在《行政诉讼法》修改并确立行政公益诉讼制度后共向行政机关发出诉前检察建议182 802 件,行政机关回复整改率达97.37%,充分践行了“诉前实现保护公益目的是最佳司法状态”的理念。②参见最高人民检察院检察长张军2019年10月23日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议上所作的《最高人民检察院关于开展公益诉讼检察工作情况的报告》。质言之,绝大多数的检察行政公益诉讼案件并未实际进入法院审理,而在诉前程序中就已经解决了。相应地,检察院对案件范围的拓展也多集中在诉前程序。尽管诉前程序具有节约司法成本等诸多优势,但也有学者认为实践中检察院履行诉前程序案件与提起诉讼案件的倒挂现象严重,从而偏离了检察公益诉讼制度构建以“诉讼”为重点的初心。③参见刘艺《我国检察公益诉讼制度的发展态势与制度完善——基于2017—2019年数据的实证分析》,《重庆大学学报》(社会科学版),2020年第4期,第176页。这也不免让人疑惑:在没有法院的参与下,检察院所作的案件范围拓展是否满足行政公益诉讼的基本条件,仅仅通过诉前程序就将案件性质定为检察行政公益诉讼是否妥当。有学者指出:随着社会的发展和行政公益诉讼制度的实施,案件范围是可以不断得到扩大的,但如果由检察院自行解释并作扩大,则会造成混乱而不利于制度的实施,从另一方面来讲,这种扩大如果得不到法院的认可,则会出现法院以不属于受案范围为由而不予受理的情形。④参见王春业、王娟《行政公益诉讼范围的“等外”解读》,《浙江学刊》,2019年第6期,第102页。因此,诉前程序对案件范围所进行的拓展只能属于实践中的一种探索,并不能直接上升为检察行政公益诉讼案件的法定范围。

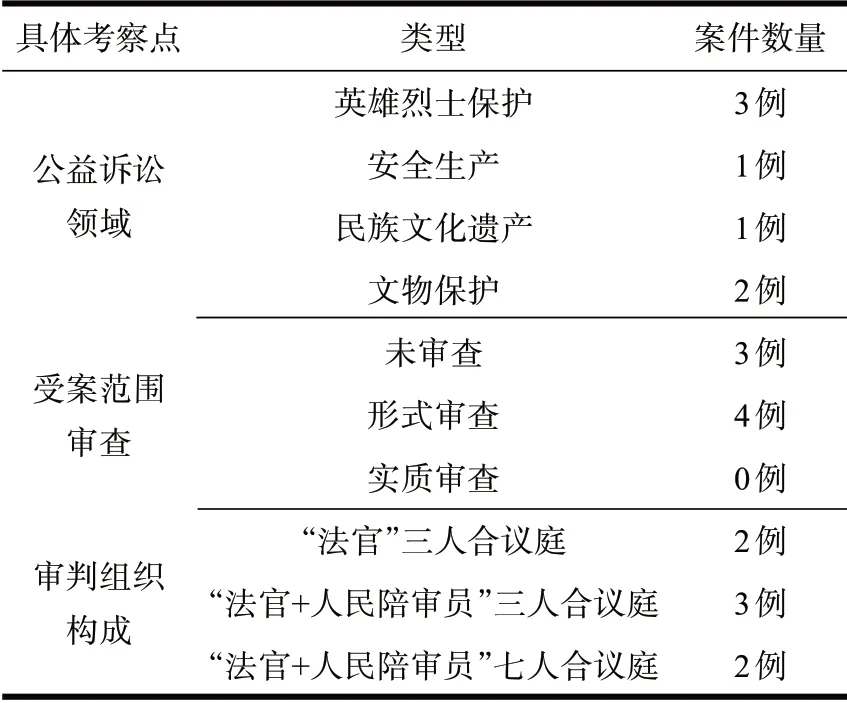

从法院对案件范围拓展的具体实践来看,其效果也不尽如人意。法院对检察院提起诉讼的案件是否属于行政公益诉讼受案范围具有最终的话语权,但这并不意味着法院有权介入到诉前程序中去。一如前文所列的“全国首例未成年人行政公益诉讼案”,从诉讼法理来看,法院在诉前程序中向检察院确认案件属性,对行政机关显然不够公平。此举不仅违背了“不告不理”的基本原则,甚至对法院作为审判机关“公正中立”的司法权威造成了负面影响。而在检察院针对非四大领域内侵害公共利益的行为向法院提起诉讼后,法院对此类案件的审理状况也不容乐观(见表1)。首先,对于检察院起诉的案件是否属于行政公益诉讼受案范围的说理不够充分。在笔者检索到的案例中,检察院针对非传统领域内侵害公共利益的行为向法院提起行政公益诉讼均以《行政诉讼法》第25 条第4 款为依据,但法院对此并未多加审查,仅简单复述该条款的内容,一般都认为检察院提起诉讼符合法律规定,对是否属于受案范围的审查流于形式。其次,对新拓展的案件没有严格采取人民陪审员制度。2018 年通过的《中华人民共和国人民陪审员法》(以下简称《人民陪审员法》)第14 条和第16 条规定了人民法院审判根据行政诉讼法提起的公益诉讼一审案件,由人民陪审员和法官组成七人合议庭进行,且七人合议庭的人员组成为法官三人和人民陪审员四人。①《中华人民共和国人民陪审员法》第14 条:“人民陪审员和法官组成合议庭审判案件,由法官担任审判长,可以组成三人合议庭,也可以由法官三人与人民陪审员四人组成七人合议庭。”第16条:“人民法院审判下列第一审案件,由人民陪审员和法官组成七人合议庭进行:……(二)根据民事诉讼法、行政诉讼法提起的公益诉讼案件……”《人民陪审员法》作此安排意在“保证人民陪审员在事实审理方面具有人数优势,进而扩大案件事实被真实还原的可能性,从功能上来讲,人民陪审员代表不同利益群体价值,职业法官能在听取其意见后有效协调各方利益,增加公益诉讼判决的可接受性,进而实现法律效果和社会效果的有机统一”[5]。但在实践中,法院审理非传统领域内的公益诉讼案件,并未严格实行人民陪审员制度。例如在吉林省蛟河市人民检察院诉蛟河市水利局不履行法定职责一案中,案争利益系公共安全领域内的社会公共利益,但法院不仅没有采用七人合议庭审理,甚至都未采取陪审制度,仅由三名法官组成合议庭进行审理。②参见吉林省蛟河市人民法院(2020)吉0281行初3号行政判决书。另有3例文化遗产保护领域和英雄烈士保护领域的案件与此类似,并未由人民陪审员和法官组成七人合议庭进行审理。③参见贵州省黎平县人民法院(2019)黔2631行初7号行政判决书、湖北省浠水县人民法院(2019)鄂1125行初154号行政判决书、湖北省浠水县人民法院(2019)鄂1125行初119号行政判决书。由此可见,法院对检察行政公益诉讼案件范围的拓展出力不足,其基本的审判职能也没有发挥到位。

表1 诉讼程序中的案件范围拓展现状

此外,如上文所述,社会公众主要以公益诉讼线索提供者的身份来参与检察行政公益诉讼案件范围的拓展。但案件发现机制仅仅是案件范围拓展的开端,其后还应当结合诉前程序、诉讼程序共同发挥作用,才能真正实现对检察行政公益诉讼案件范围的拓展。因此,公众参与应当贯穿案件范围拓展的全过程。目前来看,社会公众参与案件范围的拓展集中于案件发现机制,检察院对于公众提供的线索应当如何进行回应,公众对于检察院的回复不服是否具有申请复议的权利,这些问题在实践中均没有详细的规定能够解答,从而使社会公众参与案件范围拓展的程序保障不足。进一步来讲,社会公众何以参与到行政公益诉讼诉前程序和诉讼程序中去,实践中尚未形成完善的途径。总体而言,社会公众在案件范围拓展中的参与度仍显不足。

四、检察行政公益诉讼案件范围拓展的进路

检察行政公益诉讼这一制度设立的目的是为了维护国家利益和社会公共利益,对其案件范围的拓展也应当秉轴持钧,将“通过诉讼的方式保护公共利益”置于核心地位,而非一味地扩充领域。尽管通过扩大检察行政公益诉讼可开展的领域更容易定位负有监管职责的行政机关,但这也容易忽视对行政机关的监督和对公共利益的维护是否必须以提起行政公益诉讼的方式这一必要性考量,进而背离制度建立的初衷。同时,还应当认识到社会公众在检察行政公益诉讼案件范围拓展中的重要作用,广泛开通社会公众参与其中的渠道。对此,笔者以为检察行政公益诉讼案件范围的拓展可遵循以下进路:

(一)案件范围拓展需树立诉讼本位观念

有学者强调:“我国行政公益诉讼案件范围拓展的标准应该坚持管制领域优先、司法治理有优势的领域优先、分散性利益保护优先、专业化程度高的特定领域优先标准等。”[6]但也有学者关注到:“我国行政诉讼法中公益诉讼案件范围不是以‘纠纷解决’这一关键词进行规定的,而是通过预设管理范围、敏感问题、利益量度、公共利益决定权进行选择的。”[7]相应的,当前对检察行政公益诉讼案件范围的拓展也呈现出这样的特点,即朝着热点领域和敏感问题领域拓展,而忽略了检察行政公益诉讼本身是一种司法救济机制。这种机制尽管“对于促进行政机关依法行政、勤政廉政有着非常重要的理论和实践意义,但是就个案而言,以诉讼途径对违法行政行为加以纠正,较之于人大监督、行政监察、审计监督等制度来说,是一种高成本的监督方式”[8]。因此,在对行政公益诉讼案件范围进行拓展时必须回归其“诉讼”本质,考虑对于公共利益的保护是否必须通过司法治理。

从理论视角来看,检察行政公益诉讼本质上属于客观诉讼。“在客观诉讼中,行政纠纷可诉性的判定标准纯粹为法律拟制的结果,因而无法被精确归纳与分析。”[9]尽管无法归纳总结检察行政公益诉讼的可诉标准,但法律拟制是用来解决现实问题的合理方式,并非可以毫无限制地进行“拟制”。在检察行政公益诉讼案件范围拓展中,回归“诉讼”本位即意味着区分检察院作为法律监督机关所拥有的行政公益诉讼监督和行政检察监督两项职能。“公共利益是行政权力的源头,行政机关在行政管理领域的职责就是保护公共利益。”[10]因此,检察机关对其监督本身即包含了对公益的维护。但是,行政检察监督是直接面向公共行政行为主体的“单向监督”,而行政公益诉讼监督则不同,其本质是将行政机关违法或不作为行为诉诸法院,其对行政活动的制约需依托于司法审判之裁量。①参见秦前红《两种“法律监督”的概念分野与行政检察监督之归位》,《东方法学》,2018年第1期,第183-184页。因此,本质上行政公益诉讼监督和行政检察监督是两种不同的检察监督。在拓展行政公益诉讼案件范围时,应当避免将本应归属于行政检察监督的内容纳入行政公益诉讼监督之中,从而混淆两种监督方式,增加行政公益诉讼的成本,形成检察行政公益诉讼滥诉局面。易言之,检察院在“拓展公益诉讼案件范围热”的背景下,对四大领域外侵害公益的行政行为仍需考量应采取何种监督方式,只有被侵害的公共利益足够重大才适宜以提起行政公益诉讼的方式进行保护,也才能够拓展为新的行政公益诉讼案件类型。

(二)案件范围拓展需以诉讼程序为场域

“诉前程序是我国检察行政公益诉讼中一个独具特色的环节,而提起行政公益诉讼的后续程序,在很大程度上使得诉前程序的检察建议有了‘牙齿’。”[11]因此,实践中诉前程序所发挥的作用甚至超过了诉讼程序。但也必须认识到,如果检察院仅仅在诉前程序对案件范围进行拓展,尚不能算作真正意义上的拓展,因为一旦诉前程序未能奏效,相关争议仍需提请法院予以解决,此时如果法院认为不属于行政公益诉讼受案范围,那么检察院所作的拓展即归于无效。因此,实践中对行政公益诉讼案件范围的拓展应当由诉前拓展转移至诉讼程序拓展,检察院也应当勇于试错,积极向法院提起行政公益诉讼,在个案审理中逐步拓展行政公益诉讼案件范围,从而避免诉前程序在拥有“牙齿”后反噬了诉讼程序。

此外,将诉讼程序作为实践中案件范围拓展的重心,就必须使其发挥应有的功能。首先,法院作为纠纷解决的主体,必须对检察院提起的案件是否属于其受案范围作出明确判断。要求法院接纳本不需要通过诉讼来解决的案件,可能会造成其业务的繁重并导致司法资源的过度占用。②See Donald G.Gifford, Climate Change and The Public Law Model of Torts: Reinvigorating Judicial Restraint Doctrines,South Carolina Law Review,Vol.62,2010,p.202.尽管拓展行政公益诉讼案件范围具有政策意义和实践意义,但法院仍应把握公共利益受损以诉讼方式进行救济的限度,否则极易形成公益诉讼泛滥的趋势,使公益诉讼由不会轻易动用的国之重器转变为普适性及普及型的常规化司法救济机制。这就要求,法院对于检察院提起的非传统领域内的案件是否满足行政公益诉讼受案范围进行实质审查,不能对“等”字作无限扩大解释,而应当做好维护社会公平正义的最后一道防线,既要判断案件是否涉及国家利益或者社会公共利益,又要判断该国家利益或者社会公共利益的维护是否具有以诉讼方式进行维护的必要。其次,法院应当保障新拓展的行政公益诉讼案件实现由七人合议庭审理的常态化。检察院对于行政公益诉讼案件范围的拓展要大胆为之,而法院对此则应审慎处理。由人民陪审员和法官组成的七人合议庭审理行政公益诉讼案件是拓展案件范围的必然要求,社会公众通过这种方式能理性参与司法并有效实现其民主政治权利,其寻常人的生活经验和朴素正义观能保障判决结果的正当性。③参见汪海燕、陶文婷《人民陪审员制度的价值与完善》,《中国应用法学》,2018年第4期,第34页。因此,通过发挥人民陪审员在检察行政公益诉讼案件范围拓展中的作用,能使拓展的案件范围更具备民主理性和正当性。

(三)案件范围拓展需扩大公众参与渠道

“公众更能提供可接受性的方案,其也更容易接受和支持自身参与的决策。”[12]对检察行政公益诉讼案件范围进行拓展具有“出新”的意味,因此有必要对其进行精细化安排,尤其应当对作为公益体悟者的公众提供更为充分的参与渠道。《检察日报》每周社评指出,全面推开公开听证有利于提升检察机关的司法公信力,让人民群众在每一起案件中都感受到公平正义,推进国家治理和检察制度体系现代化。①参见每周社评《全面推开公开听证努力实现公平正义》,《检察日报》,2020年7月13日,第1版。笔者认为,对检察行政公益诉讼案件范围进行拓展时,应当采取公开听证的方式,邀请案件线索提供者、当地的人大代表以及公众代表参与其中,公民、法人或者其他组织也可以申请参加旁听,保证民意在诉前环节中的充分表达。从可行性方面考量,一方面,检察院采用听证方式实现其法律监督职能由来已久,并不存在理论难题;另一方面,涉及公共利益的事项采取听证的方式征求意见是实践中的常态做法,也不存在现实障碍。实践中,已有部分检察院在提起行政公益诉讼或向行政机关发出检察建议前召开公开听证,但公开听证的程序尚不具备普遍性。对此,最高检可出台公益诉讼公开听证办法,规定拓展类案件应当公开听证,提高案件范围拓展的民主性和科学性,确保公众的利益表达。与此同时,为保证案件范围的拓展具有较高的社会认可度,可以将新拓展的检察行政公益诉讼案件庭审现场在中国庭审公开网上进行直播。“以法庭仪式演绎法律,对于阐释法律的社会意义而言是一套非常有力的运行机制,经由公开的仪式程序,专业的法庭审判可以被社会公众所理解,并不断建构起诉讼的社会意义。”[13]社会公众可通过观看庭审直播的方式,提高对检察行政公益诉讼的认识,亲历公共利益的保护过程,同时了解法院在案件审理过程中对公共利益的判断规则,以便更好地为案件范围的拓展建言献策。

五、结 语

受案范围是行政诉讼的重点内容,于检察行政公益诉讼而言亦是如此。毋庸置疑,对行政公益诉讼案件范围的拓展必然是一个缓慢的过程而无法一蹴而就。从权力层面讲,行政公益诉讼涉及行政权、检察权和审判权三种国家权力,对其案件范围的拓展必须对这三种权力精准定位,在事先没有完备的立法做支撑时,事后的司法必须发挥补正作用,意即法院应当对检察行政公益诉讼行使终局判定权。从权利层面讲,行政公益诉讼关乎人民群众的切身利益,对案件范围的拓展也不应脱离社会公众的参与。待时机成熟之际,在立法中完善检察行政公益诉讼受案范围无疑是最好的选择。而采取何种方式对案件范围拓展的结果予以确认,取决于检察行政公益诉讼制度未来的立法选择:其一,出台一部专门的《公益诉讼法》,在其中对案件范围做统一规定;②此观点参见谢文英《巩富文委员:建议制定专门的公益诉讼法》,《检察日报》,2020年5月22日,第6版;赵红旗《从长远考虑应制定公益诉讼法》,《法制日报》,2017年5月2日,第10版。其二,用特别法的规定逐步释放“等”字的意义;③此观点参见湛中乐《正确厘清行政公益诉讼四个方面认识》,《人民检察》,2015 年第14 期,第46 页;黄学贤《行政公益诉讼回顾与展望——基于“一决定三解释”及试点期间相关案例和〈行政诉讼法〉修正案的分析》,《苏州大学学报》(哲学社会科学版),2018年第2期,第48页。其三,由最高人民法院、最高人民检察院共同出台一部司法解释对其进行规定。④此观点参见王春业、王娟《行政公益诉讼范围的“等外”解读》,《浙江学刊》,2019年第6期,第102页。究竟采用什么样的立法模式才更符合中国国情和更好地保护公共利益,值得作进一步探讨。