傣族题材琵琶曲艺术特征探析

——以《欢乐的瑞丽江畔》为例

2022-05-23齐雪婷

齐雪婷

合肥师范学院音乐学院,安徽合肥,230001

琵琶作为一种弹拨乐器,在我国的发展已有两千多年历史,最早记载于东汉时期刘熙的《释名·释乐器》。迄今,琵琶已经历了隋唐和明清两个时期里程碑阶段的发展。进入20世纪后,琵琶技术革新推动了琵琶艺术再一次突飞猛进的发展,迎来了第三个发展高峰,涌现出大量优秀的琵琶创作曲目,乐曲在作曲技法、曲式结构、旋律写作以及演奏技巧都有很大的突破[1]。这一时期的琵琶作品中包含大量结合中国民族特色音乐的曲目,尤其是以少数民族为题材的作品较多。不同的民族由于其生存环境(自然和社会环境)、政治经济、时代背景等形成了不同的民族民间音乐文化形式[2],逐渐发展出各自独特的民族特征。作曲家吸收中华各民族的文化特点,融合中西方作曲技法,创作出大量流传甚广的优秀少数民族题材琵琶曲。例如,以新疆地区少数民族音乐为素材创作的乐曲有《天山之春》《送我一支玫瑰花》等,取材自彝族音乐素材创作的有《彝族舞曲》《火把节之夜》等,取材自藏族音乐的有《林卡欢歌》《欢乐的高原》等乐曲。本文以傣族音乐素材创作的乐曲《欢乐的瑞丽江畔》为例,对傣族题材琵琶作品进行分析。

1 傣族音乐特点

傣族,即“傣泰民族”,在中国境内有126万人,源于云贵高原西部(怒江、澜沧江中上游地区),主要分布在云南省德宏傣族景颇族自治州、西双版纳傣族自治州、临沧耿马傣族佤族自治县和思茅孟连傣族拉祜族自治县等。琵琶曲《欢乐的瑞丽江畔》所指的伊洛瓦底江支流瑞丽江水系就流经德宏地区的瑞丽、畹町、芒市等地。

傣族世代都居住在恬静、安宁的自然环境当中,常年充沛的雨量也给傣族人民带来了丰富的物质资源,从而造就了傣族人们热爱和平安定、与世无争的民族性格[3]。傣族音乐受此影响,形成了独特的民族风格,旋律舒缓悠扬、优美抒情,主要包括民歌、歌舞音乐、戏曲音乐、说唱音乐和民间器乐等(表1)。

表1 德宏地区主要流行的音乐类型

(续表)

2 琵琶曲《欢乐的瑞丽江畔》的音乐分析

2.1 创作背景

《欢乐的瑞丽江畔》是潘亚伯教授于1983年在云南瑞丽采风后创作,描绘了夕阳西下,傣族青年男女来到风景秀丽的瑞丽江畔度过欢乐夜晚的情景,表现了傣族青年对美好生活的憧憬与期盼。乐曲以德宏地区非常流行的山歌“喊同卯”和歌舞音乐“喊海光(打鼓调)”为素材创作,既展现了傣族人民载歌载舞的热闹场面,也描绘出在热带雨林中瑞丽江水波荡漾的秀美自然风光。

2.2 曲式分析

乐曲共189小节,采用了中国传统器乐曲创作中常用的带再现的三段体结构:引子、A段、B段、A’段、尾声(表2)。

表2 《欢乐的瑞丽江畔》曲式结构

作者选取瑞丽地区的傣族山歌“喊同卯”为音乐动机,在第一乐段形成了慢速的“喊同卯”主题旋律,并将“喊同卯”主题和歌舞音乐“喊海光(打鼓调)”的音乐素材融合到一起,形成了第二乐段中快速的“打鼓调”主题旋律。本曲围绕着这两个主题旋律,多次重复、变奏,促成了音乐结构的发展。

现代音乐创作中,调性和和声观念的重要内容之一就是对民族调式和自然和声的发掘和运用[4]。全曲以中国传统的五声调式为基础创作,为增强音乐进行中的旋律性而少量使用偏音清角。引子开始为A徵调式,第63小节起转到E徵调式,乐曲中引子、尾声和多处主题旋律连接乐句都使用了有宫调式色彩的徵调式分解和弦进行,符合傣族民歌“喊同卯”和“打鼓调”多使用徵调式且时有宫调式色彩的风格特征。

2.3 音乐文本分析

引子部分由两小节组成,节奏自由。第一小节由泛音的琶音开始,接着泛音跳进下行,仿佛描绘了一幅在葱郁的热带雨林中夕阳西下、露出星星点点光线的景象,悠远静谧。第二小节用上行琶音表现月亮逐渐升起直至空中,两小节的旋律由下行跳进到上行,速度和力度多次交替变化,表现出瑞丽江水缓慢流动、水面波光粼粼的景色。引子部分两小节的旋律,准确描述了乐曲发生的时间和地点。

A段为第3—14小节。第3—6小节是乐曲的第一主题,以瑞丽地区的山歌“喊同卯”的曲调为创作素材,旋律优美、抒情。全曲以这个乐句为主题旋律,通过一系列变奏手法,结合多样的琵琶演奏技法加以展开,构成了一幅幅富有诗情画意的傣家歌舞画面。在A段,第7—10小节、第11—14小节是以主题旋律为基础进行的两次扩展,使用的演奏技法基本相同,右手以分、全轮、长轮的组合技法为主,音乐平稳舒缓、富有歌唱性,表现出喊同卯的旋律悠长明亮、以级进和小跳为主要进行的音乐特征。左手上大量使用滑音和打音的技法,模拟瑞丽地区的常用乐器——筚的演奏效果,着意渲染德宏地区傣族音乐风格的特征。由于器乐语言的相似性和共通性,乐曲中对于少数民族乐器的音色和演奏法的模仿容易实现[5]。月亮升起后,平静的瑞丽江畔响起悠扬的筚声,傣族青年男女已为即将开始的欢乐歌舞做好准备。第14小节最后以四弦琶音将旋律进行到宫音和弦上,突出下一对比乐段中新的主题旋律“打鼓调”的徵调式中有宫调式色彩的特点,起到承上启下的作用。第13—14节的进行也符合西方作曲技法终止式中K46和弦到主和弦的完全终止,表示第一乐段结束,预示欢乐的傣家歌舞即将开始。

B段为第15—137小节,速度为小快板、快板,展现傣族青年男女欢乐的歌舞场面。主题旋律多次变奏,每次变奏使用不同的琵琶演奏技法加以展开,用以表现歌唱和舞蹈舞步之间的交替变化。第15—18小节、第19—22小节根据A段第3—6小节的“喊同卯”主题旋律加以变奏,融入傣族歌舞音乐“打鼓调”的音乐素材,形成了本曲的第二个主题旋律。两个乐句的旋律前半部相同,后半部有不同的发展,使两个乐句间既有对比,也相互呼应,以此展现瑞丽江畔的男女们齐跳象脚鼓舞的欢乐场面。此处大量交替使用八分音符、后十六和附点三十二分音符的节奏型,突出了瑞丽地区多使用大象脚鼓鼓点复杂的风格特征。

第23—38小节也使用了模仿对唱的形式,但是速度增快,演奏技法方面使用抒情的四小节长轮和活泼的扫、半轮、双弹的组合技法交替,在对唱中加入舞蹈舞步,欢乐的傣族歌舞正式开场。

第39—54小节、第73—88小节、第89—120小节的三次喊同卯主题旋律的变奏与第55—70小节、第121—128小节的两次打鼓调主题旋律的变奏交替进行,通过带有宫调式色彩的乐句进行连接,构成了B段的音乐展开。

作曲家在使用传统器乐曲的创作手法进行音乐展开的同时,穿插了西方作曲技法常用的近关系调转调,增加了作品的变化性和可听性。第63小节起音乐由之前的A徵调转为E徵调。

第129—137小节是B段傣族歌舞活动的最高潮,运用扫弦、十六分音符和切分音的演奏,表现歌舞活动极其热烈、欢乐的氛围。旋律中6到5的反复七度跳进和带有A宫色彩的连接乐句再次强调德宏地区傣族民歌的风格特征。

第138—179小节是全曲的再现乐段,此时热烈、欢乐的舞蹈已经结束,音乐再次回到悠扬如歌的旋律。第138—169小节运用复调的创作手法,右手运用双音长轮演奏,一弦演奏的旋律是主旋律的再次扩展、变奏,好像是傣族姑娘在演唱着优美的喊同卯,在二弦上演奏的旋律是这段音乐的和声声部,仿佛是傣族青年在为姑娘们和声、伴唱,描绘了一幅充满诗情画意的幸福景象。

第170—171小节是引子的再现、扩展,随着音乐慢起渐快再渐慢、快起渐慢的两次速度变化,力度越来越弱,傣族男女的歌唱也渐渐停止。

第172—179小节是A段主题旋律第3—10小节的完美再现,乐曲的气氛再次回到歌舞活动开始前,在月光笼罩下的瑞丽江畔,响起悠扬的筚声。其中第172—175小节改变了右手演奏技法,运用中指的摇指演奏,增加了旋律的抒情性。在保持旋律连贯性的同时,在听觉效果上与A段的长轮略有不同,与乐曲开始部分进行区别,预示着尾声的到来。

第180—189小节是全曲的尾声。第180—184小节,在演奏中右手运用分弦技法、左手运用打音技法,表现了瑞丽江水波光粼粼的优美景色,旋律由高音区向低音区发展,速度渐慢,力度渐弱,仿佛江水缓慢向远方流去。第185小节起是连续的琶音上行跳进,这是喊同卯的典型音乐特征,结束在宫音上,体现出打鼓调徵调式中的宫调式色彩,全曲最后再次强调傣族音乐的风格。最终,音乐以四弦泛音结束,产生了更长时间的余音效果,供听众回味。

3 琵琶曲《欢乐的瑞丽江畔》演奏技法分析

为推动旋律的发展,对一个或多个旋律素材进行变奏、加花,并在重复或变奏的旋律中变换运用不同的演奏技法加以区别、对比,是民族器乐曲创作中常见的音乐展开手法。作品中第二乐段的音乐发展就是围绕“喊同卯”和“打鼓调”这两个主题旋律的变奏交替与演奏技法转换而展开的。

3.1 喊同卯主题旋律的演奏技法

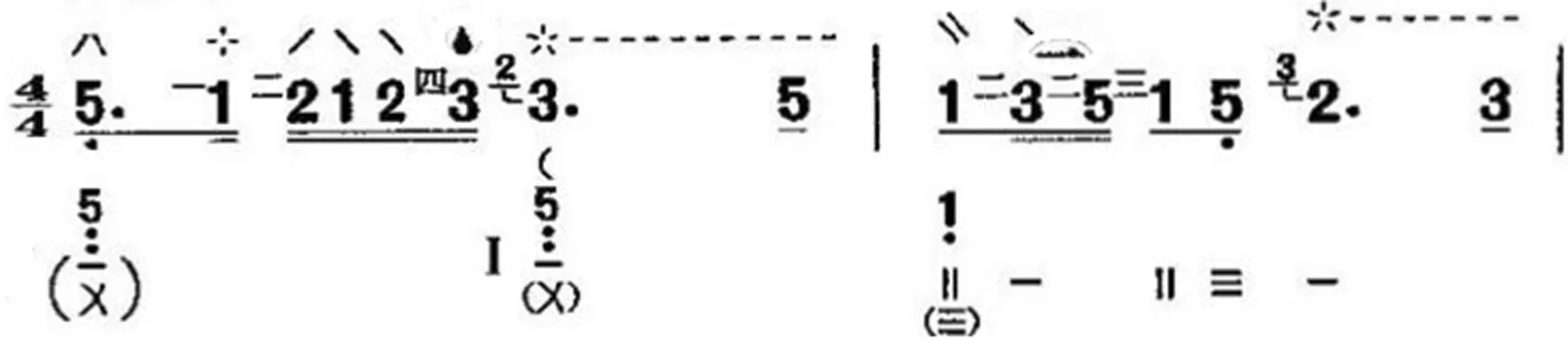

作为全曲的主题旋律,喊同卯主题在第一乐段开头已经呈现出来(谱例1)。

谱例1:第3—6小节喊同卯主题旋律

这个主题旋律在第二乐段中进行了三次变奏,运用三种不同的演奏技法组合进行演奏,展现傣族歌舞活动中不同的歌唱状态,推动音乐情绪的发展。

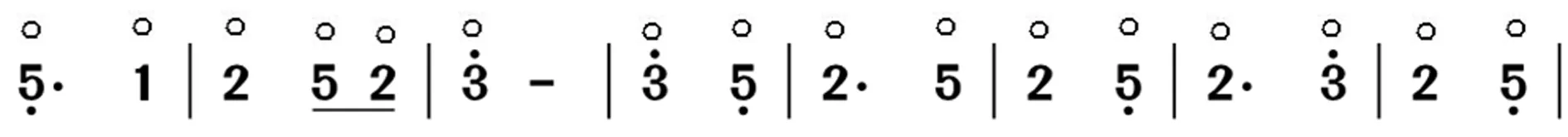

第39—54小节,旋律在二、三、四弦的泛音和一弦的空弦上交替进行,演奏的听觉效果是泛音旋律为主旋律进行,一弦的空弦为伴奏旋律(谱例2)。其中,泛音的主旋律是主题旋律的变奏、扩展,伴奏旋律在一弦演奏,声音清亮,用来模仿傣族歌舞音乐的伴奏乐器——玎琴的音色,仿佛是傣族姑娘在独自轻声歌唱。演奏泛音时要注意左手的触弦位置,不能用力按音,以延长泛音的音响效果。

谱例2:第39—54小节主旋律演奏效果

谱例3:第73—88小节主旋律演奏效果

第89—120小节,是主题旋律的再次扩展、变奏,将旋律的四分音符扩展为十六分音符,结合前后打鼓调主题旋律的特点和音乐发展的情绪变化,将常规喊同卯旋律的抒情悠长变得欢快活泼。右手运用“凤点头”(遮—弹—抹—弹)的组合技法在一弦进行快速演奏,使音乐获得了十分透亮的音色。在每小节的强拍中分四弦的空弦,用浑厚、短促的单音模仿象脚鼓的伴奏鼓点(谱例4)。

谱例4:第89—104、113—120小节主旋律演奏效果

以下是第一乐段的喊同卯主题旋律与第二乐段中三次主题变奏在节奏型和右手演奏技法组合方面的比较(表3)。

表3 四次喊同卯主题旋律的节奏型和演奏技法的比较

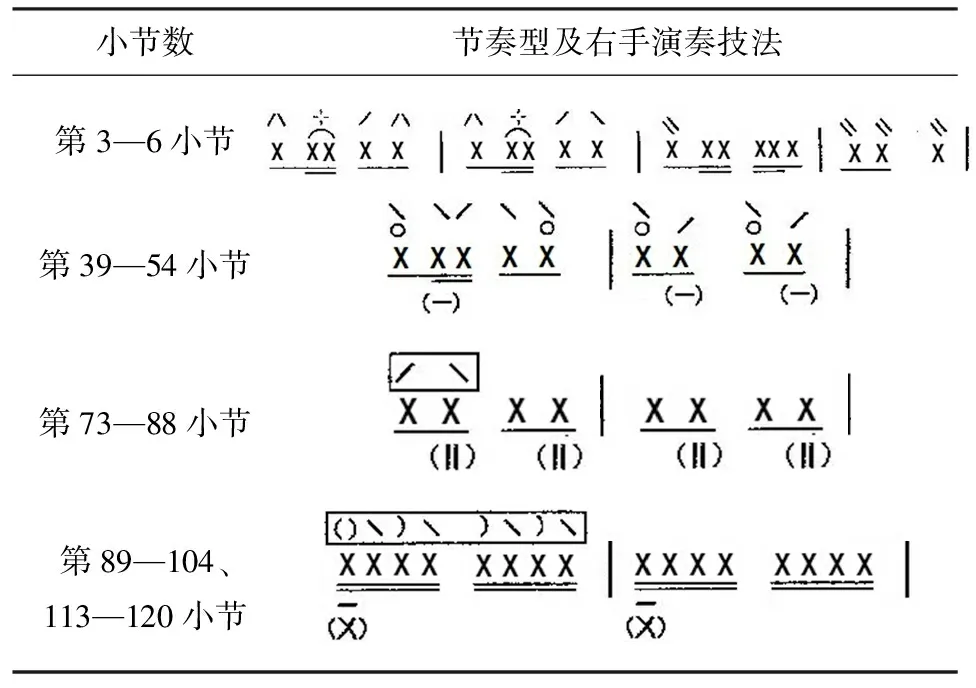

3.2 打鼓调主题旋律的演奏技法

在第二乐段中,除了以上三处模仿“喊同卯”对唱的旋律外,还穿插了三段 “打鼓调”舞蹈旋律,分别位于第二乐段的开头(第15—22小节)、中部(第55—70小节)和结尾(第121—128小节),其中中部和结尾的旋律完全相同,都是主题旋律的变奏,但分别使用了三种不同的演奏技法进行展开(表4),用来渲染舞蹈活动中不同阶段时的独特气氛。在第55—70小节中,第55—62小节为A徵调,主要指法为双弹,第63—70小节转为E徵调,旋律线进入高音区,右手使用“分”保持在四弦上演奏的低音,用于模仿进行伴奏的象脚鼓等傣族打击乐器的鼓点。在双弹和分时要注意双音快速且同时发出,并稍微用力以强调强拍。第121—128小节,音乐进入最高潮,速度达到全曲最快,使用强烈的扫弦表现歌舞活动的热闹气氛已经到达顶点。弹奏这一乐句时,扫弦要利用右手手腕的力量快速扫出,保证每个音都干净清晰。

表4 三次打鼓调主题旋律运用的演奏技法的比较

4 傣族题材琵琶曲的艺术特征

4.1 音乐旋律以平稳、优美为主

由于傣族的历史传统、语言特性、自然环境和宗教信仰等客观因素的影响,柔和、自然、平易,既是傣族民间音乐普遍的特征,也体现了傣族民众的性格特点[6]。傣族民间音乐大多音域较窄,旋律进行平稳,以级进和五度以内的跳进为主、较少大的跳进,这些特征在傣族题材琵琶曲中也得以呈现。如在《竹楼琴声》中,乐曲的引子部分从一开始就运用轮指来表现傣族山寨的优美与沁静,降三级音体现了傣族音乐清晰的特征[7]。

4.2 乐曲中模仿傣族乐器演奏技巧

傣族音乐中常见的乐器种类较多,如吹奏乐器的筚、巴乌、葫芦丝,弹拨乐器的玎琴,拉弦乐器的西玎、牛角胡琴和打击乐器的象脚鼓、光邦、马铃等,其演奏效果都具有强烈的傣族民族特色。琵琶作为最具表现力的民族乐器,左、右手上都有丰富的演奏技巧,因此作曲家在创作傣族题材琵琶曲时就会大量使用琵琶多样的演奏技法来模仿傣族各种乐器的演奏效果。如《西双版纳的晚霞》第三乐章用绞弦、拍弦、击打面板等多种非乐音效果模仿傣族象脚鼓、排芒、马铃的声音,勾画傣族青年男子跳起集体象脚鼓舞以庆祝节日、丰收、婚礼的场景[8]。

4.3 傣族民间音乐中调式游移

傣族民间音乐中存在着独特的调式游移现象,这个特点在其他少数民族音乐中并不常见。调式游移在傣族音乐中主要有两种表现方式:一种是乐段内部前后调式发生转变,多见于德宏地区的山歌。如《欢乐的瑞丽江畔》第二乐段中旋律由A徵调式转为E徵调式,就是运用了这种调式游移的方法进行创作的。第二种傣族民间音乐的调式游移表现为全曲中没有出现明确的调式变化,但是在旋律进行中经常出现其他调式的构成音,西双版纳地区的民歌中多出现此形态。如傣族题材琵琶曲《竹林琴声》为宫调式,但在旋律进行中羽音的反复出现,构成了la-do-mi-sol的进行,淡化了原有宫调式的特点,突出了羽调式的色彩。

5 结 语

傣族作为我国少数民族的重要组成之一,其特有的语言、地域、艺术等民族风格构成了多样的傣族音乐文化,为琵琶音乐的创作提供了丰富的音乐素材。《欢乐的瑞丽江畔》作为一首典型的傣族题材琵琶作品,因其优美的音乐旋律、创新的作曲手法和独特的民族文化,自创作以来便广受好评。本文以这首作品为例,从傣族音乐出发,对乐曲的音乐文本和演奏技法进行了详尽分析,以此探索出傣族题材琵琶曲的艺术特征,为傣族题材琵琶曲的创作提供借鉴作用,为现代琵琶艺术的发展增添新鲜气息。同时,此类少数民族题材音乐作品的创作,符合当今音乐创作的时代性,推动了少数民族音乐创作的发展,促进了少数民族文化的传承与创新。