拟建建筑物下方多煤层采空区治理分析

2022-05-23鲍永生

鲍永生

(晋能控股集团有限公司,山西 大同 037000)

在采空区上方拟建建筑物时,由于建筑物自身的载荷作用在老旧采空区上,可能打破地层下方采空区的平衡状态,造成采空区覆岩失稳,岩层断裂、垮落和坍塌,进而对地表建筑物稳定性造成影响。国内学者展开了多方研究,刘书杰[1]利用理论分析和数值模拟对建筑物稳固性做出评估;杨喆等[2]分析了逐煤层开采后形成的多煤层采空区对上部建筑物稳定性的影响;张仰光等[3]认为为了保证采空区上方的建筑物的稳定性,需采取一定抗变形措施;尹丽军等[4]介绍了注浆法在老采空区场地修建建筑物的应用。对于拟建建筑物下方存在的多煤层采空区的分析治理问题,还需进一步探索。为此以马脊梁煤矿新建副立井工业广场下方多煤层采空区为研究对象,对采空区稳定性进行分析并提出治理方案,预防建筑物出现下沉变形等破坏,保障副立井工业广场的安全建设。

1 工业广场下采空区及上覆岩层稳定性分析

马脊梁煤矿是晋能控股煤业集团开采侏罗系煤层15 个大型矿井之一。井田内含煤14 层,仅3 层为不可采煤层。除去已采空和其他煤窑开采的煤层,井田内可采煤层由上到下依次为7#、8#、9#、10#、11-1#、11-2#、12#、14-2#、14-3#煤层,总平均厚度为13.26 m。主要可采煤层有7#、11-2#、14-2#、14-3#煤层。

1.1 采空区赋存情况及煤柱稳定性

马脊梁煤矿副立井工业广场下方煤层开采状况:①2#煤层:大部分治理区域下为四老沟煤矿1985—1986 年采掘,属于浅层采空区,场地已经进入稳定阶段;②11#煤层:在办公楼、35 kV 变电所及水处理间治理区域下为四老沟矿1999 年采掘,属于中深层采空区;③14-2#煤层:在广场西南部下面为四老沟矿2007 年采掘,属于深层采空区;④14-3#煤层:办公楼、35 kV 变电所、水处理间及黄泥灌浆站治理区域下为四老沟矿2002—2010 年采掘,属于深层采空区。

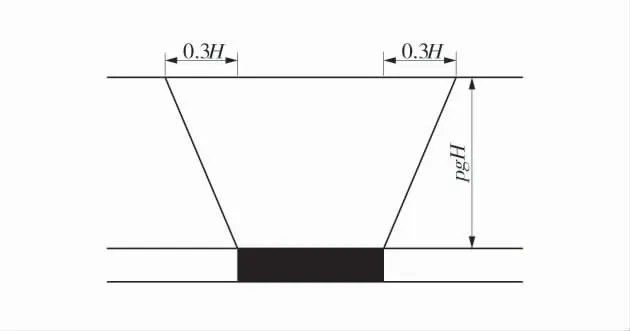

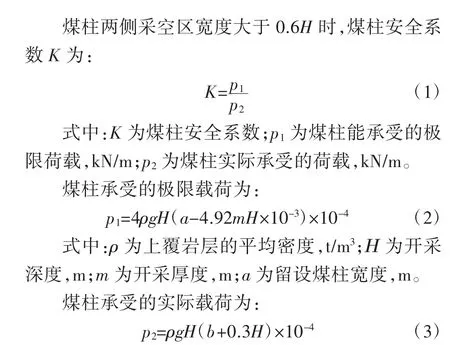

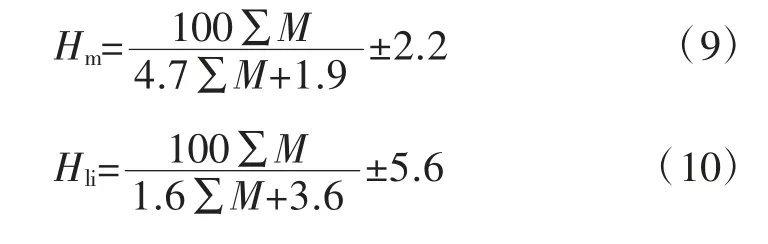

根据Wilson 理论,采空区垂直应力与距煤壁的距离成正比[5]。当该距离达到0.3H 时(H 为开采深度),采空区垂直应力恢复到原始荷载ρgH,两侧垮落岩石膨胀情况下的煤柱示意图如图1。

图1 两侧垮落岩石膨胀情况下的煤柱示意图Fig.1 Schematic diagram of coal pillar under expansion of falling rock on both sides

式中:b 为采宽,m。

若计算出的K 值大于1,认为广场区域内遗留煤柱是稳定的;K 值小于1,则遗留煤柱是不稳定的,其承载能力不足以支撑上覆岩层的重力。

以副立井广场下2#煤层为例进行计算,由2#煤层开采情况可知,该煤层所留设煤柱宽度a 为11~17 m,工作面采宽b 为80~86 m,计算出K=0.55<1,可知区域内2#煤层遗留的煤柱是不稳定的。同理,由副立井广场下11#、14-2#、14-3#煤层情况,计算出K 值分别为0.65、0.61、0.62,均小于1,故拟建工业场地内遗留煤柱不稳定,不足以支撑上覆岩层重力。

从开采时间上分析,除部分14-3#煤层外,大部分的开采时间都超过了36 个月,参照大同地区采空区沉陷变形规律,一般认为由于采掘活动引起的地面变形已经基本结束。

1.2 建筑物载荷影响深度

引起建筑物地基发生形变,使建筑物发生沉降的主要原因是新建建筑物在地基上增加的附加应力。煤矿工业广场上部分建筑物的荷载一般都很大,如煤仓、主厂房等,这些建筑物在地基产生的附加应力扰动深度可达数十米,可能触及采空区范围,对采空区上方岩层产生影响,造成采空区四周围岩体失稳而产生新的移动变形。当移动变形量达到一定程度时,足以影响地表建筑物的稳定,严重威胁地表建筑物的安全。

建筑物的类型、基础型式、荷载不同,其作用于地基上附加应力的分布形式、地基沉降量和地基扰动深度也不同[6-8]。一般当地基中附加应力等于相应位置处自重应力的10%时,则该深度处建筑物荷载产生的影响可以忽略不计[9]。出于安全考虑,取附加应力值小于5%自重应力值的相应深度处,作为本次地表拟建工业广场的影响深度。

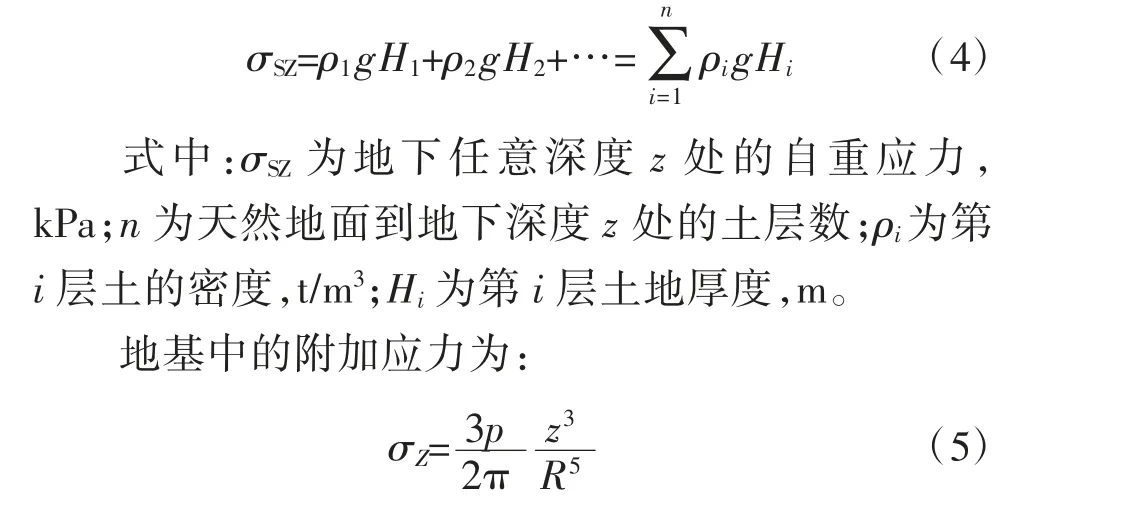

地下任意深度z 处的自重应力应为:

式中:σZ为地基中深度为z 到集中力P 作用点的距离为R 处的竖向应力,kPa;p 为P 点的竖直集中力,kPa;z 为基础下深度,m;R 为基础下深度到作用点P 的距离,m。

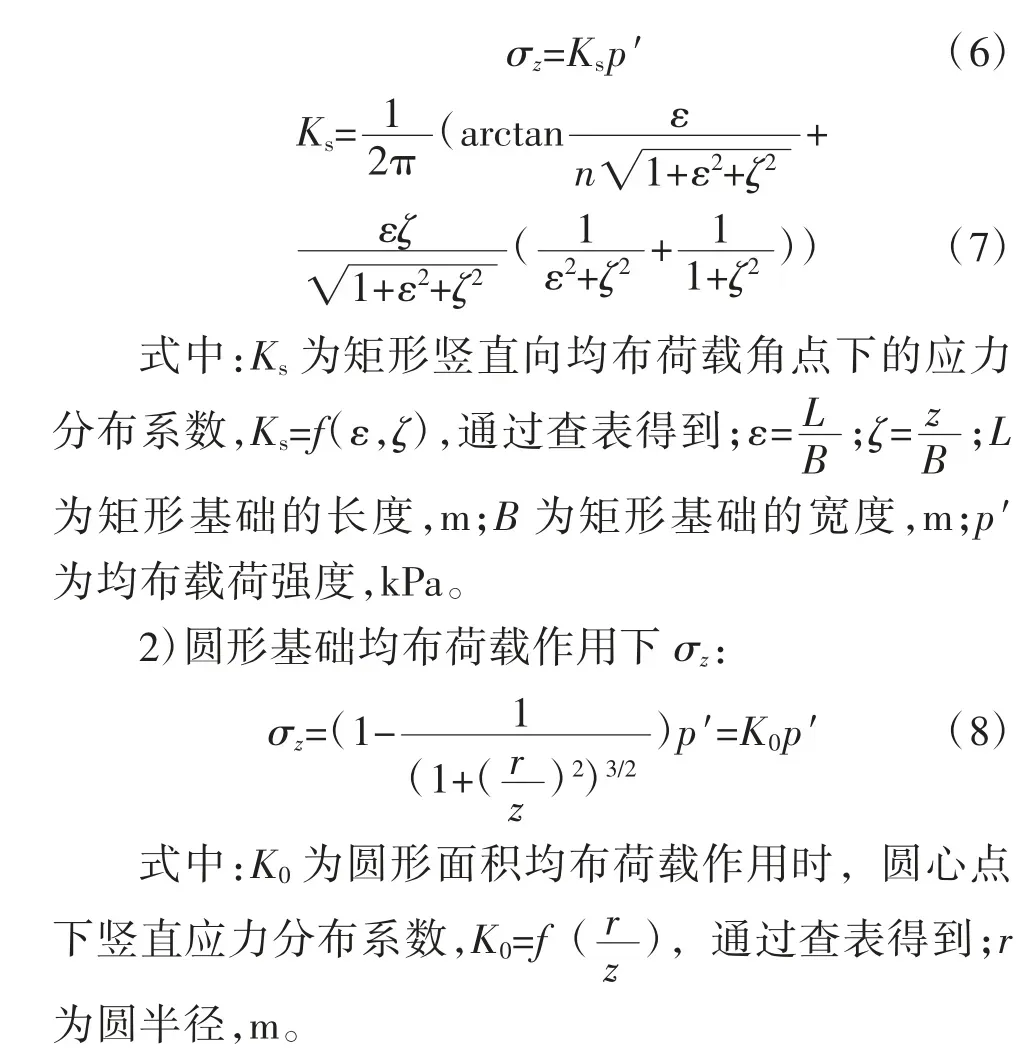

工程实践中,任何建筑物的荷载传递给地基时,需要通过一定尺寸的基础,很少存在集中力作用在地基上的情况,常见形式有矩形基础和圆形基础。

1)矩形基础均布荷载作用下σZ为:

选取均布荷载较大的副立井井架为例进行计算,得出副立井井架的最大影响深度为53 m。其他场地设施计算方法同理,最终确定出:副立井提升机房的最大影响深度为38 m;副立井配电室的最大影响深度为33 m;办公楼的最大影响深度为28 m,回风井配电室的最大影响深度为23 m,综采设备库的最大影响深度为33 m。

综上,副立井工业广场拟建建筑物对地基的最小影响深度为23 m,最大影响深度为55 m。

1.3 采空区上覆岩层破环高度及稳定性

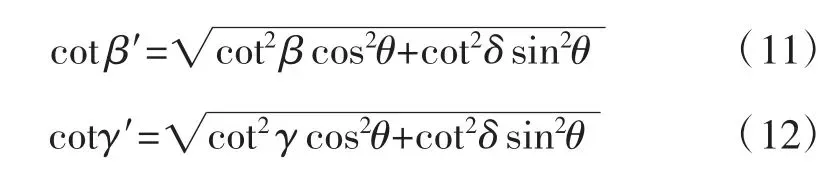

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》和经验公式,计算煤层开采后顶板岩层垮落带和导水断裂带的高度[10]。以采用走向长壁式全陷综合采煤方法为例,中硬岩层垮落带高度Hm,中硬岩层导水断裂带高度Hli分别为:

式中:Hm为中硬岩层垮落带高度,m;Hli为中硬岩层导水断裂带高度,m;∑M 为煤层开采厚度(取区域内煤层厚度最大值),m。

大同地区侏罗系煤层的顶板大多为砂岩或者砾岩,属于中硬岩层,2#、11#、14-2#、14-3#煤层均采用综合采煤方法,各煤层采空区垮落带和导水断裂带计算见表1。

表1 各煤层采空区垮落带和导水裂隙带计算Table 1 Calculation of caving zone and water-conducting fracture zone in goaf of each coal seam

将表1 数据与采空区埋深进行对比,确定需要治理或重点治理的采空区:①2#煤层采空区垮落带高度、导水断裂带高度、安全距离与上部荷载影响深度(取工业场地内回风井配电室荷载影响深度)之和91.38 m 大于煤层顶板89.97 m,故应该对整个工业场地内存在2#煤层采空区的区域进行充填治理;②11#、14-2#、14-3#煤层埋藏较深,属于中深、深层采空区,其采空区导水断裂带高度远低于建筑物荷载影响深度,暂时不列入本次充填范围;③井筒穿越的采空区不受上述分析和结论影响,应以井筒为中心一定半径范围内的、穿越的各个煤层的采空区都要充填治理。

1.4 井筒穿越的采空区范围

为确保工业广场内井筒的安全施工以及日后井筒的正常使用,需对井筒穿过的采空区一定范围内进行充填,使其能够支持井筒的安全施工及正常使用。拟建工业场地下的煤层属于近水平煤层,煤层倾角小,为2°~3°,因此,对于井筒穿过采空区的治理范围的确定可以暂不考虑充填体滑移的影响。

根据以往工程实践和本井田采空区状况,对井筒中心40 m 半径范围内穿越的采空区域进行压力充填。

1.5 副立井工业广场受开采影响地表移动变形

煤层开采后,采空区顶板岩层的垮落、断裂和弯曲下沉会逐渐波及至地表,引起地表的移动变形[11]。由于目前没有工业场地的地表移动实测资料,亦无法对上述地表移动特征值进行计算。对此引入剩余变形系数△V,即地表达到相对稳定时,采空区剩余空洞体积占地表未移动变形之前采空区的体积的比例,△V 的取值需要考虑采空区埋深、煤层开采方法、沉陷时间等因素。根据工业场地的采空区物探工作报告和以往工程设计与施工经验,由于2#煤层沉陷时间较长,△V 综合取0.40;11#、14-2#、14-3#煤层沉陷时间较短,△V 综合取0.45。

2 治理范围的确定计算及分区

2.1 治理范围的确定及分区

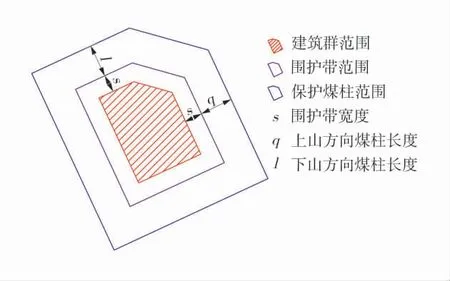

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》,拟建场区内的Ⅰ级保护建筑物有:35 kV 变电所、回风井通风机房及配电室、副立井井口房、副立井提升机房及配电室;场区内其余建筑物定为Ⅱ级。因此,Ⅰ级保护等级建筑物围护带宽度取20 m,Ⅱ级保护建筑物围护带宽度取15 m。根据相关煤矿井筒建设穿越采空区的治理实践和经验,场区内2 个井筒保护治理范围取以井筒为中心、半径40 m 的区域。

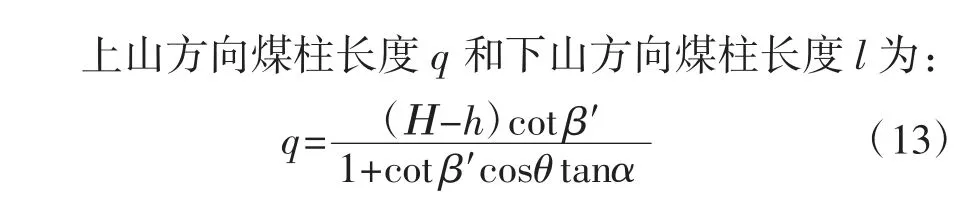

拟建工业广场采空区治理范围,采用移动角法进行设计。

式中:β′为下山方向顶板岩层移动角,(°);γ′为上山方向顶板岩层移动角,(°);γ 为上山方向的岩层移动角,(°);β 为下山方向的岩层移动角,(°);δ为走向方向的岩层移动角,(°);θ 为围护带边界与煤层倾向线之间所夹的锐角,(°)。

垂线法设计建设群保护煤柱如图2。

图2 垂线法设计建设群保护煤柱Fig.2 Vertical line method used to design and construct group protective coal pillars

式中:q 为上山方向煤柱长度,m;l 为下山方向煤柱长度,m;h 为松散层厚度,m;H 为煤层到地表的垂深,m;α 为煤层倾角,(°)。

根据相关工程经验,该广场上建筑物治理范围边界在围护带的基础上,垂线长度q 和l 再各取15 m 作为治理范围的边界。井筒治理范围仍然取以井筒为中心、半径为40 m 的区域。

根据广场上的建筑物的位置、类别,以及考虑到下一步治理需分部、分期进行,治理范围的计算划分为3 类,采空区治理范围分类及2#煤层采空区空洞体积计算见表2。

表2 采空区治理范围分类及2#煤层采空区空洞体积计算Table 2 Classification of goaf treatment range and calculation table of No.2 coal seam goaf cavity volume

2.2 治理范围内采空区剩余空洞体积

根据治理范围分区以及对应2#、3#、7#、11#、14-2#、14-3#各煤层开采情况,采空区总剩余空洞体积V 分各个煤层采空区进行计算。2#煤层的剩余空洞体积直接利用四老沟矿煤层的采掘平面图推算得出。

式中:V 为采空区剩余空洞体积,m3;S 为采空区治理面积,m2;H 为开采厚度,m,暂取煤层厚度;K为煤层回采率,井筒治理区域下的11#、14-2#、14-3#煤层无明确开采情况,多为煤矿巷道,回采率暂取0.40;△V 为剩余变形系数,2#煤采空区的△V 取0.40,11#、14-2#、14-3#煤采空区△V 取0.45。

以2#煤层为例,其余煤层因为埋深较大,除井筒治理区外,无需对场地内其他治理区建筑进行空洞体积计算,计算得出其余煤层副立井治理区剩余空洞体积分别为11#煤层2 895.55 m3、14-2#煤层1 809.72 m3、14-3#煤层1 628.75 m3;回风立井治理区剩余空洞体积分别为11#煤层2 805.07m3、14-2#煤层1 809.72 m3、14-3#煤层1 628.75 m3。

根据计算,治理范围内井筒治理区及一、二类治理区的空洞体积统计结果为:井筒治理区内(副立井治理区、回风立井治理区)剩余空洞体积为21 947.89 m3;一类治理区内(35 kV 变电所、副立井井架、副立井井口房等)剩余空洞体积为26 840.75 m3;二类治理区内(调节沉淀池、日用消防水池、中央水池等)剩余空洞体积为48 729.63 m3。综上,治理区范围内剩余空洞体积合计97 518.27 m3。

3 治理方案

3.1 总体方案

治理方案总体设计为:在井筒凿井之前和35 kV 变电所土建施工结束后采用地面注浆充填,对井筒穿越的及35 kV 变电所下伏采空区逐层进行综合治理,确保井筒及35 kV 变电所的安全施工和使用。

通过对多煤层采空区进行注浆,使各煤层采空区空间或采空区的垮落带以及上方岩层的断裂带被浆液填充后,形成浆液结石体,增加其对上方岩层的支撑力,降低该区域的渗透性,保证地面及地面拟建建筑物的安全修建和使用。

3.2 注浆工程量计算

由于本工业广场下方存在小煤窑开采情况,因此各煤层采空区注浆量按照前文设计经行预测估算。

根据采空区治理范围分区及井下煤层分布,注浆量Q 参照采空区剩余空洞体积,分治理区域分煤层计算。

式中:Q 为采空区注浆量,m3;A 为浆液损耗系数,取1.05;η 为注浆充填率(根据采空区治理范围分区及建物保护级别取值,一类治理区综合取值0.8,二类治理区综合取值0.7,井筒治理区综合取值0.9);c 为浆液结石率,取0.85。

以2#煤层为例进行计算,其余煤层因为埋深较大,除井筒治理区外,无需对场地内其他治理区建筑进行注浆量的计算,计算得出其余煤层副立井治理区注浆量分别为:11#煤层3 219 m3、14-2#煤层2 012 m3、14-3#煤层1 811 m3;回风立井注浆量分别为:11#煤层3 119 m3、14-2#煤层2012 m3、14-3#煤层1 811 m3。

根据计算,对治理范围内井筒治理区及一、二类治理区的注浆量统计结果为:井筒治理区(副立井治理区、回风立井治理区)注浆量为24 401 m3;一类治理区(35 kV 变电所、副立井井架、副立井井口房等)注浆量为26 525 m3;二类治理区(调节沉淀池、日用消防水池、中央水池等)注浆量为42 137 m3。综上,治理区范围内注浆量合计为93 063 m3。

4 结 语

1)对马脊梁矿副立井工业广场下采空区分布情况进行了概括,分析得出采空区中煤柱及采空区垮落矸石的承载能力不足以支撑上覆岩层重力。

2)计算得出2#煤层采空区的垮落带高度、导水断裂带高度、安全距离与上部载荷影响深度之和为91.38 m,大于煤层顶板89.97 m,确定2#煤层采空区为重点治理区域。

3)根据相关经验,在建筑物治理范围边界维护带的基础上,依据垂线法计算出的上山方向和下山方向煤柱长度再各取15 m 作为治理范围边界,并根据建筑物类别等因素,计算出各类建筑物的治理范围及空洞体积。