陕西府谷寨山遗址庙墕地点墓地发掘简报*

2022-05-23陕西省考古研究院榆林市文物保护研究所府谷县文管办

陕西省考古研究院 榆林市文物保护研究所 府谷县文管办

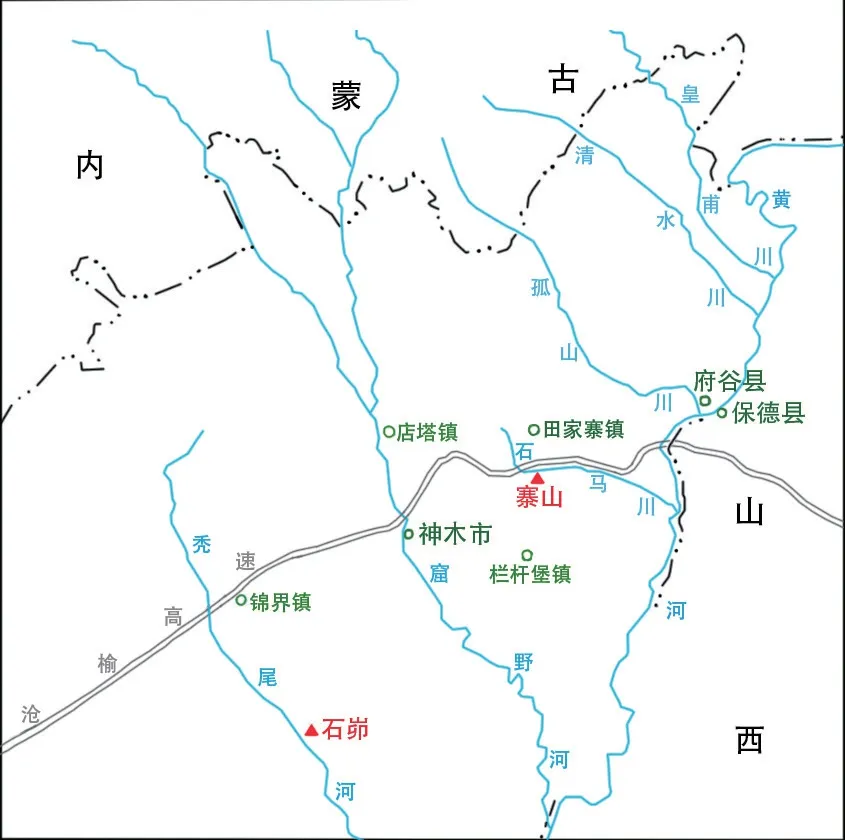

寨山遗址位于府谷县田家寨镇王沙峁行政村寨山自然村,处于黄河一级支流石马川中游南岸,石马川由此向东南约25千米汇入黄河,西南距神木石峁遗址约60千米(图一)。地貌以黄土梁峁为主,黄土堆积丰厚,地表沟壑纵横。庙墕地点位于遗址北部,东、北、西三面临沟,仅西南角与外界相连。

寨山遗址首次发现于第三次全国文物普查。2015年,陕西省考古研究院经考古调查初步认定寨山遗址为一处面积约60万平方米的石峁文化石城聚落,遗址内还分布较多仰韶晚期遗存。2016年,陕西省考古研究院对寨山遗址进行了试掘,在遗址南部揭露了部分石砌墙体,初步了解了寨山石城的年代、结构与砌筑方式等。在试掘城内北部庙墕地点时发现一座较大的竖穴土坑墓,墓室虽被盗扰,但壁龛内出土了一组完整的陶器,器类典型,为找寻寨山龙山时代墓地提供了重要线索。

图一 府谷寨山遗址地理位置示意图

图二 庙墕地点远眺(西南—东北)

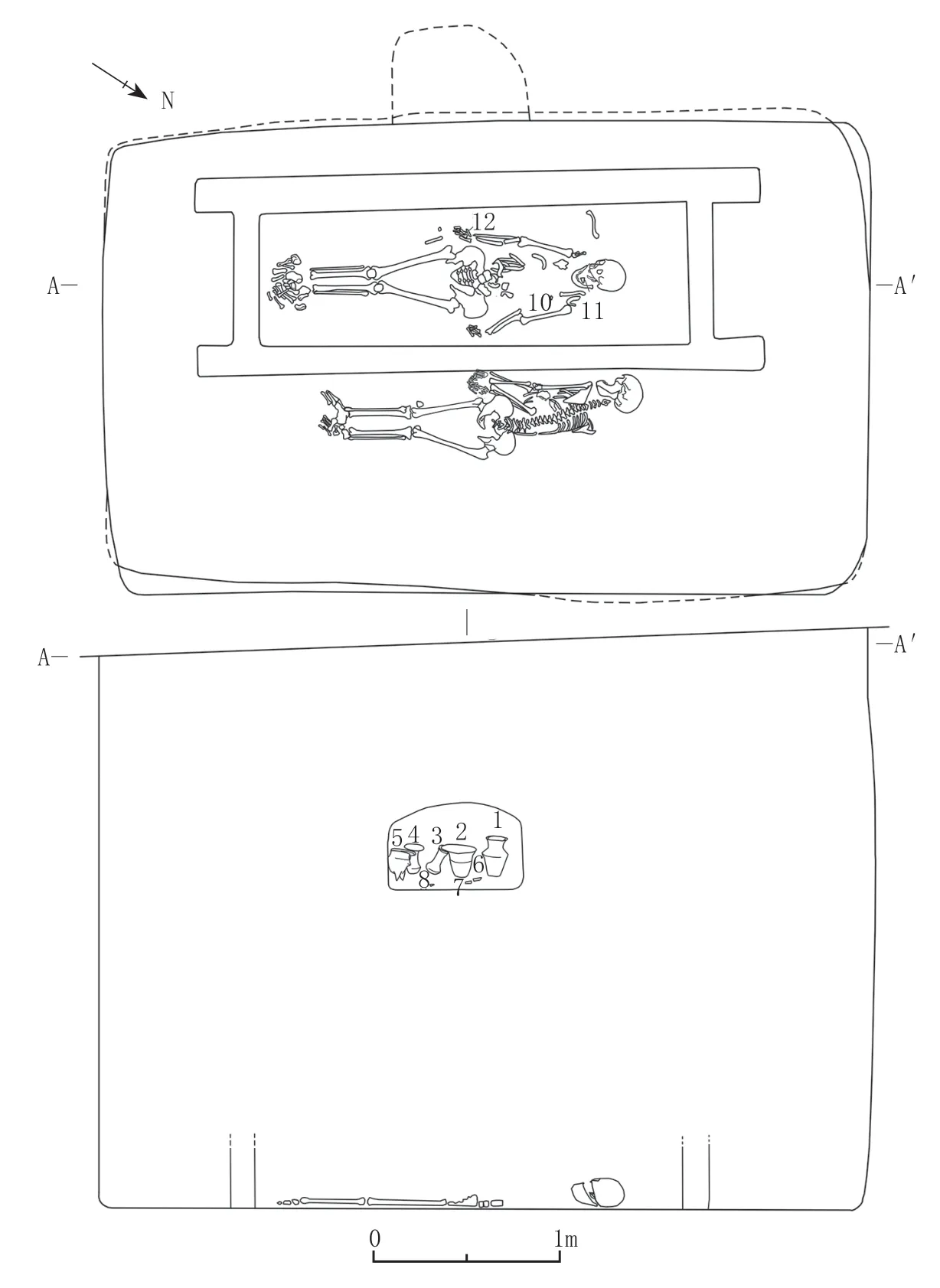

图三 2019M2 平、剖面图

图四 2019M2 清理后情况

2020年,经国家文物局批准,寨山石城系统考古成为“考古中国—河套地区聚落与社会研究”陕西片区的主要工作。田野考古工作主要集中在庙墕地点西南坡(图二),共清理石峁文化墓葬24座,其中竖穴土坑墓21座、瓮棺葬2座、石棺葬1座。现将情况简报如下。

一、地层关系

庙墕地点中心位置有一座明清时期的椭圆形夯土堡寨,修建堡寨时挖土筑墙,对遗址造成极大破坏,大量白灰面房址暴露于堡寨夯土墙底部断面上。再加上后期水土流失、平田整地等原因,庙墕地点文化层被破坏殆尽,耕土层下即见遗迹。耕土层厚10~20厘米,为浅灰色沙土,土质疏松,呈东北—西南向坡状分布。墓葬均开口于①层耕土层下,多数墓葬打破房址、灰坑等遗迹,少数墓葬直接掏挖于生土之上。

二、墓葬

24座石峁文化墓葬,多数打破居址,无居址打破墓葬的情况,且墓葬之间的打破关系极少,仅发现2组。另外在墓葬周边还发现了2处“灰坑埋人”现象,可能与墓地葬仪有关。

(一)竖穴土坑墓

21座。根据葬具、壁龛及殉人情况可分为四类。

1.一类墓 3座。有木棺、壁龛、殉人。

2019M2、M3、2020M4属于此类。墓主均为男性,葬于长方形木棺内,仰身直肢,身上一般随葬5件玉器,多为小块残玉或改制玉器。墓主左侧棺外均有一殉人,经鉴定为女性,侧身面向墓主,身上遗留砍斫或绑缚痕迹。墓主与殉人身上均涂朱砂,身下有有机质铺垫物。壁龛位于墓主右侧墓壁,龛内一般随葬5~6件带石盖陶器,陶器组合常见喇叭口瓶、斝、深腹盆、小罐或壶,另有1件或1组细石刃。墓葬规模最大,出土随葬品最多,面积约10平方米。

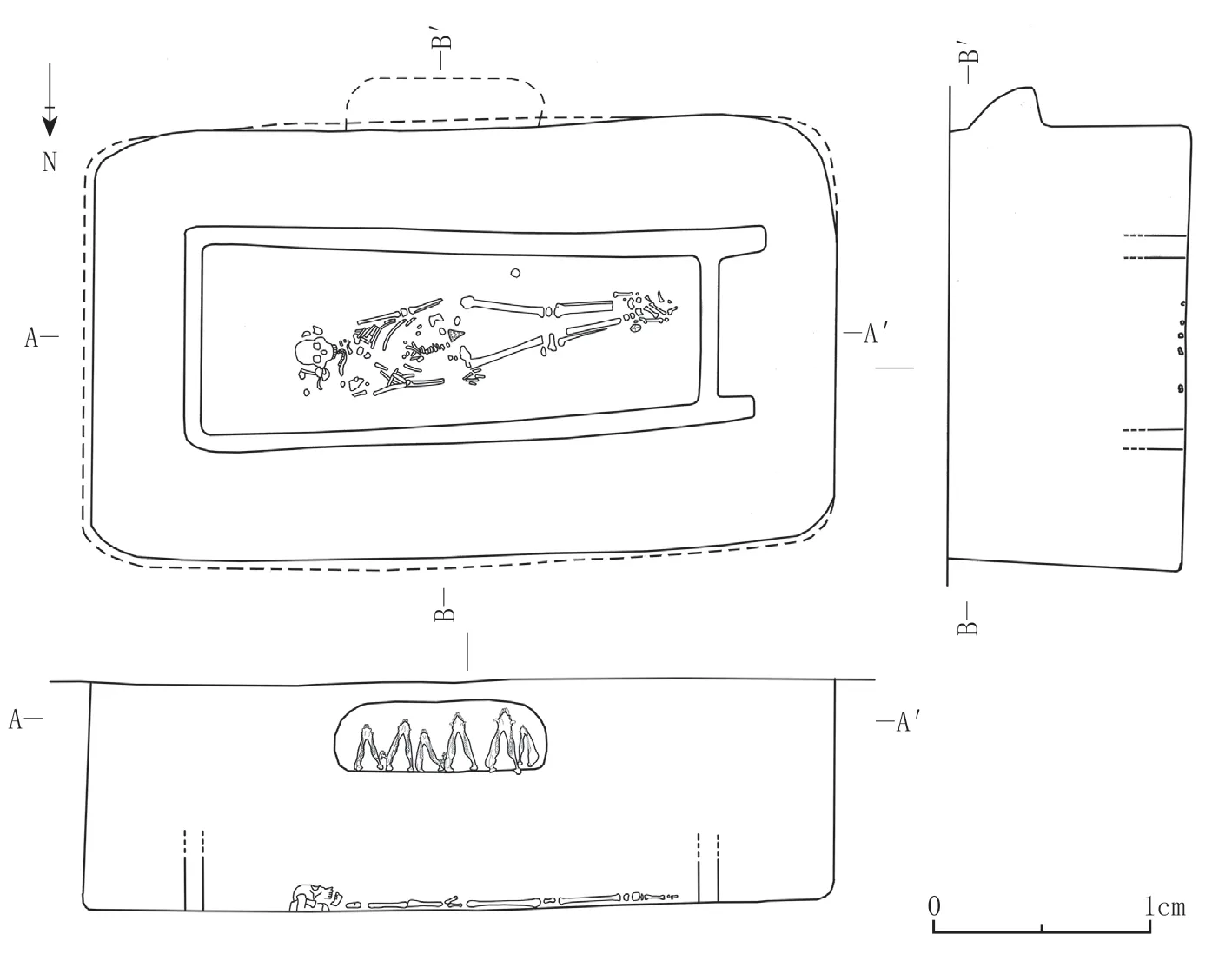

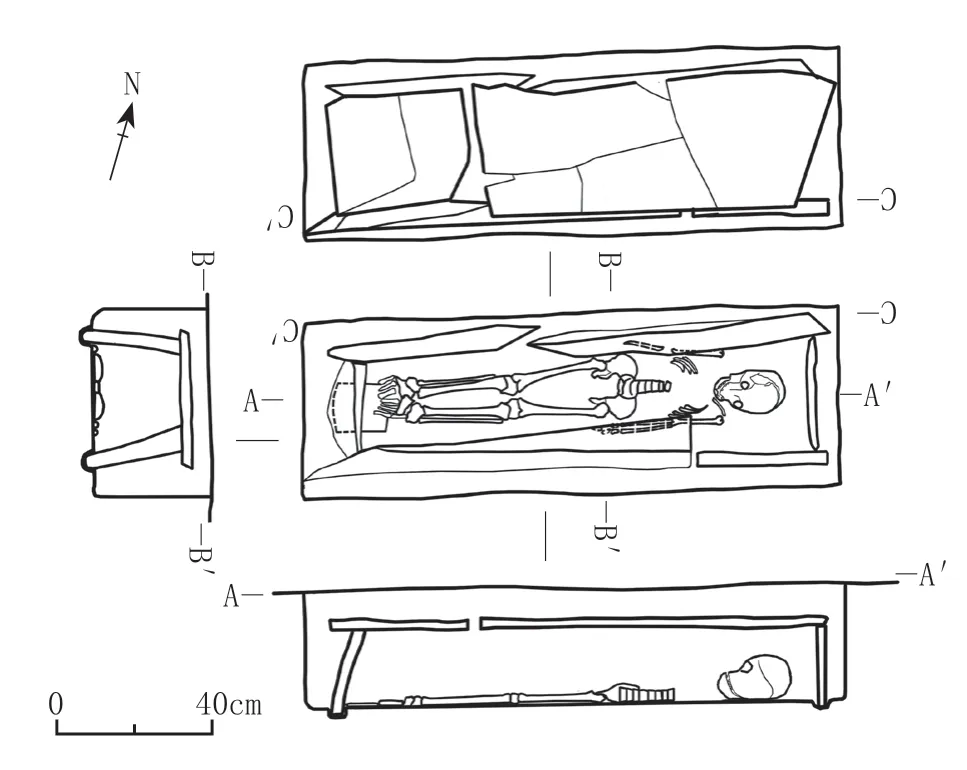

(1)2019M2

位于2019T3北部,打破2020M15、H16。平面呈圆角长方形,方向12°。墓坑上部被破坏,壁龛未能保留,墓室下半部保存较好,填土为黄褐色花土,较疏松。墓口长4.06、宽2.54、残深1.26~1.64米(图三)。壁面可见密集的纵向齿槽状工具痕迹。坑壁中部有一周生土台,宽0.16~0.36、距墓底0.6米。

墓底有长方形木棺一具,残存黑色板灰痕迹。长2.74、宽1.1、残高0.22米,棺板厚8厘米。棺内葬一中年男性,仰身直肢,头向东北,面部微侧向东,右手两节指骨被放置于右髌骨外侧,可能存在割指现象。墓主身上涂抹朱砂,颜色鲜艳,身下有一层有机质铺垫物。

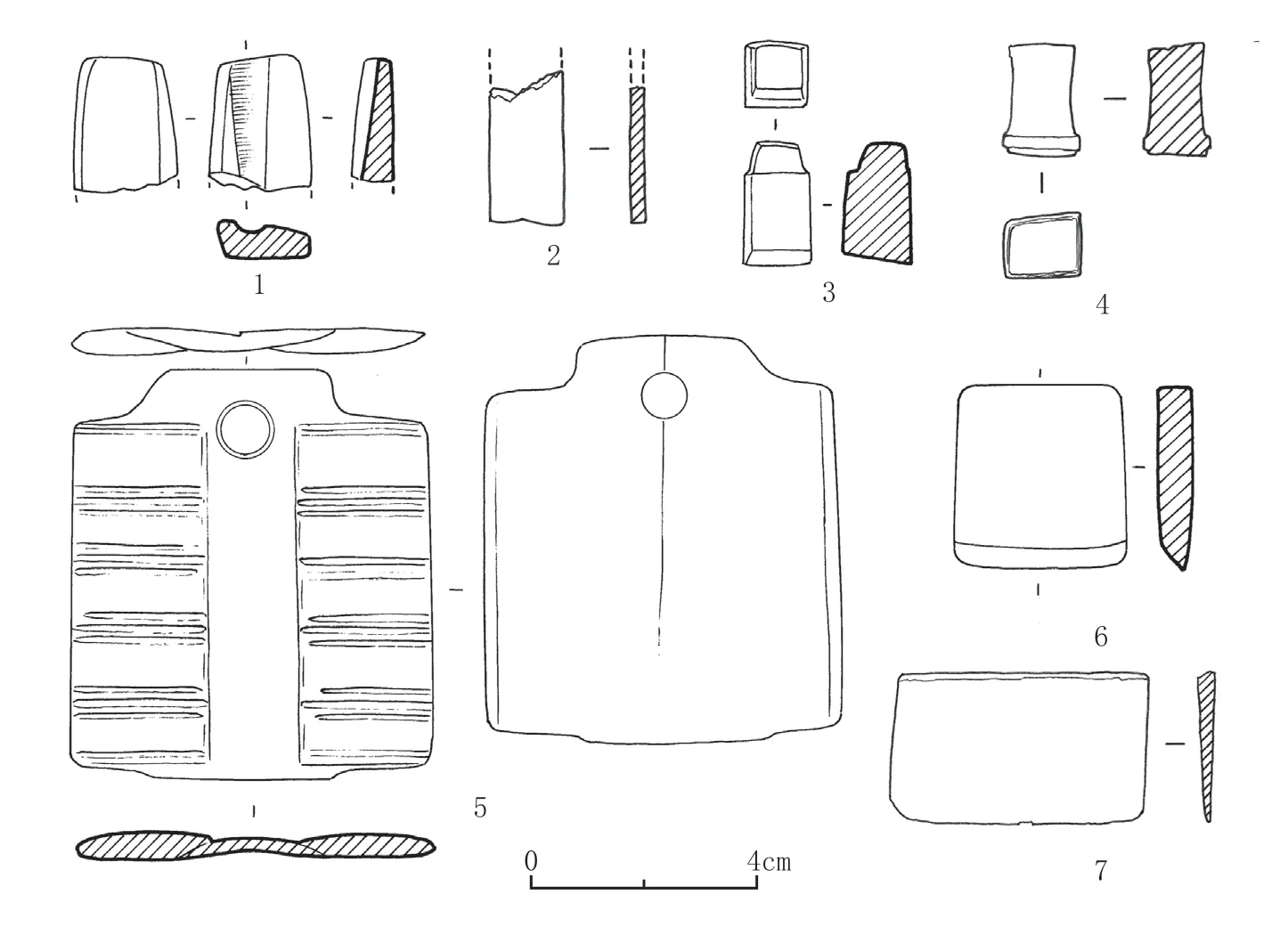

图五 2019M2、2019M4、2019M5 出土玉器

棺外东侧紧邻木棺有生土二层台,平面呈梯形,台面平坦光滑,长2.34、宽0.82、高0.2米。二层台上殉葬一名女性,侧身面向墓主(图四)。殉人下颌骨断裂,右臂外撇,左臂置于腹部,左腿交叉放置于右腿之上,左手两节指骨被置于颈部,疑与墓主一样存在割指现象。殉人尸骨上同样遍布朱砂,身下有铺垫物。

2019M2棺内共出土5件玉器,3件位于墓主身上(图六),2件压于墓主左髋骨下,均为小件残玉或改制玉器。

图六 2019M2 墓主身上出土玉器

图七 玉坠饰(2019M2:1)

图八 2019M3 平、剖面图

玉坠饰 1件。标本2019M2:1,由玉琮剖切改制而成。平面近“凸”字形,较薄,表面受沁大部分呈现乳白色,局部为墨绿色。顶端中部有一单面钻孔。正面横向等距离刻划出6组凹槽,中间4组凹槽每组由3道凹槽组成,两端的凹槽每组由2道凹槽组成,是玉琮原有纹饰。器表留有磨制痕迹,局部附着朱砂。背面平坦光滑,中部有一道双向切割遗留的错缝。长7.3、宽6.6、厚0.2~0.5、孔径0.9~1厘米(图五,5;图七)。

图九 2019M3 壁龛

图一〇 2019M3 壁龛出土器物

残玉饰 4件。标本2019M2:2,由玉管纵向切割改制而成,残存顶端。器表光滑,素面无纹。背面留有玉管钻孔,上大下小,孔内可见钻孔的横向螺纹。残长2.4、宽1.5~1.8、厚0.4~0.6、孔径0.4~0.7厘米(图五,1)。标本2019M2:3,由残断的柄形器顶端改制而成。台状柄首,方柱体柄身。下端残断面磨平,可见清晰的磨制痕迹。素面无纹。长1.2、宽1.2、高2.2厘米(图五,3)。标本2019M2:4,由残断物柄形器底端改制而成。从器形、玉质等方面看,可能与标本2019M2:3为同一件器物。器身近长方形柱状,四面微内弧,底端呈台状,上端残断面经磨制。素面无纹。器身长1.3、宽0.9、高1.9厘米,底端长1.3、宽1.1厘米(图五,4)。标本2019M2:5,平面呈长方形,一端残断。平面平整光滑,两侧平直。素面无纹。残长2.8、宽1.4、厚0.2厘米(图五,2)。

(2)2019M3

图一一 小陶罐(2019M3:2)

图一二 喇叭口陶瓶(2019M3:6)

图一三 小陶罐(2019M3:3)

位于2019T4西部,部分延伸到西侧探方外,填黄褐色花土,较疏松。墓葬东北角有一不规则形盗洞,口小底大,直达墓底,墓室被盗扰严重,盗洞中散落2具破碎人骨,一男一女,当为墓主与殉人。

平面呈圆角长方形,剖面略呈袋状,斜直壁,底部南高北低,方向5°。墓口长3.3、宽2.06、残深3~3.3、底长3.6、宽2.06米。壁面较光滑,可见清晰的纵向齿槽状工具痕迹(图八)。

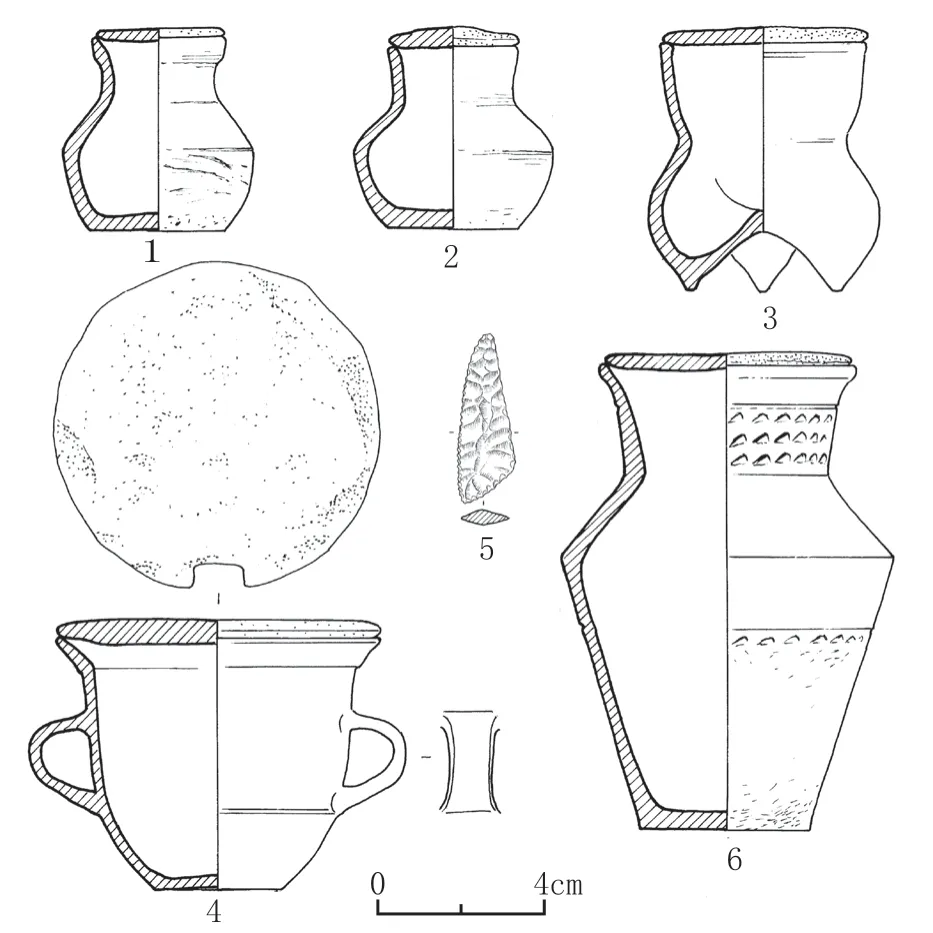

墓坑西壁中部距墓底0.96米处有一壁龛,拱顶,直壁,平底,口部长0.9、高0.62、进深0.36米。龛内南部紧密摆放5件带石盖陶器与1件细石刃(图九;封三,1)。

墓室底部有一长方形木棺,残存板灰痕迹。长2.52、宽0.94、残高0.38米,棺板厚6厘米。因盗扰,棺内人骨及棺外殉人,葬式不明。

随葬品均出自壁龛,共6件。陶器均无使用痕迹,推测为明器。圆形石器盖由砂岩打制而成。

陶斝 1件。标本2019M3:4,夹细砂黑陶。口微敞,方唇,腹微弧内收,圆弧裆,乳状袋足。外壁素面,口沿及内壁均可见修抹痕,腹部内壁可见泥条缝。口径10、高12厘米;石器盖直径9.8、厚0.8厘米(图一〇,3;图一四)。

小陶罐 2件。夹细砂褐胎黑皮陶。标本2019M3:2,敞口,尖圆唇,领部略内弧,溜肩,微弧腹,平底。外壁素面,领、肩抹光,腹部较粗糙,内壁可见修抹痕。口径6.2、底径6.5、高9.2厘米;石器盖直径6、厚0.6厘米(图一〇,1;图一一)。标本2019M3:3,口微敞,圆唇,斜直领,圆肩,弧腹,平底。外壁素面经修抹,内壁有修抹痕与泥条缝。口径6、底径6.2、高8.7厘米;石器盖直径6.4、厚0.6~1厘米(图一〇,2;图一三)。

双耳陶盆 1件。标本2019M3:5,泥质灰陶。侈口,圆唇,口沿外折,微弧腹,腹部饰一对桥形耳,耳下有一周凹槽,底微内弧。内外壁均素面磨光,内壁附着较多水垢。口径15.5、底径6、高12厘米;石器盖直径15.6、厚0.9厘米,边缘打制出一缺口,长2.4、宽1厘米(图一〇,4;图一五)。

图一四 陶斝(2019M3:4)

图一五 双耳陶盆(2019M3:5)

图一六 2020M4 平、剖面图

喇叭口陶瓶 1件。标本2019M3:6,夹细砂褐胎黑皮陶。敞口,圆唇,斜直领,折肩,斜直腹,平底。口沿、肩部素面磨光,颈部中部饰一周凹弦纹,凹弦纹下戳印三周三角形凹坑,上腹部饰一周凹弦纹,凹弦纹下有一周戳印纹,下腹部及外底素面经修抹。内壁腹部可见三周泥条缝,附着一层水垢。口径12.4、底径8、高22厘米;石器盖直径11.6、厚0.8厘米(图一〇,6;图一二)。

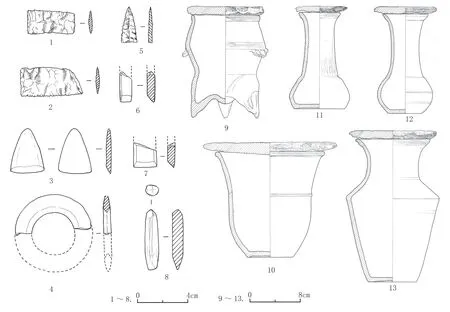

细石刃 1件。标本2019M3:1,燧石质。平面近三角形,两面均经压剥而成,三边较锐利,短边与长弧边呈锯齿状。长7.7、厚0.7厘米(图一〇,5)。

(3)2020M4

位于2020T6西部,打破2020H12。平面呈圆角长方形,直壁,平底,方向330°。内填黄褐色花土,较疏松,壁面遗留明显的密集纵向齿槽状工具痕。长4、宽2.46、深2.84~3.02厘米(图一六)。

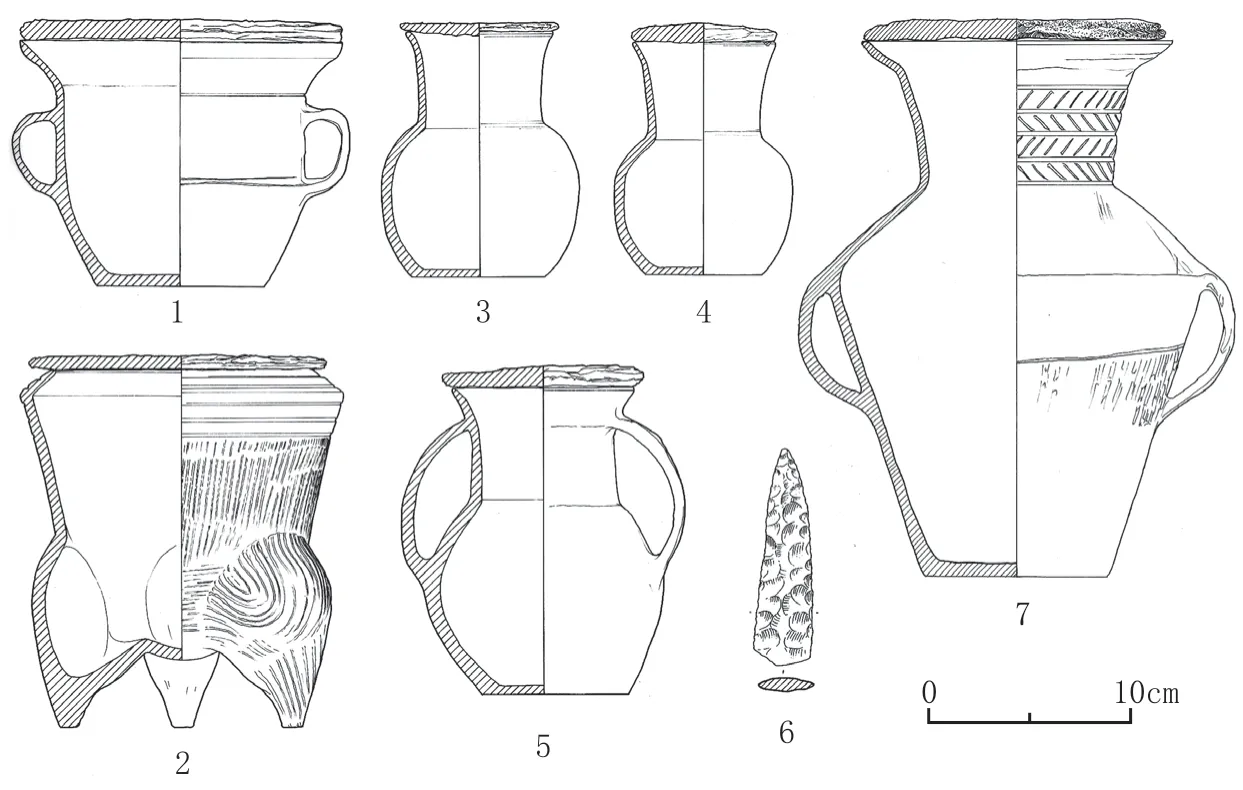

墓葬西壁中部距墓底1.66米处有一壁龛,拱顶,直壁,平底。长0.7、高0.45、进深0.5米。壁龛内排列5件带石盖陶器、2件细石刃、1件石镞(图一七;封三,2)。

墓室底部有一长方形木棺,已腐朽成黑灰。长2.92、宽1.04、残高0.3米,棺板厚约12厘米。墓主葬于棺内,男性,仰身直肢,头向西北,面部微侧向西,上半身经扰乱,骨骼凌乱,部分骨骼缺失,下半身骨骼处于原位。墓主身上涂抹朱砂,身下有白色有机质铺垫物。

墓主左侧棺外殉葬一名女性,侧身直肢,上半身侧向墓主,面向棺内。双臂微曲置于身前。殉人身上遗留多处劈砍痕迹,上颌骨、耻骨被砍下放于上腹部,左肱骨上有密集劈砍痕迹(图一八)。殉人身上亦涂抹朱砂,身下有铺垫物。

随葬品共13件。陶器均为明器,其中4件器身涂抹红彩。圆石盖均由砂岩打制而成。棺内出土5件玉器,其中2件位置被扰乱。

陶斝 1件。标本2020M4:5,泥质灰胎黑皮陶。敞口圆唇,折肩,腹微弧,折肩处附一对正装鸡冠状鋬手,裆部外鼓,袋足,有矮实足跟,足尖较平。器表素面磨光,口沿内外及折肩处涂抹一周红彩。口径9.8、高14.9、石盖直径11.2、厚1.3厘米(图一九,9;图二四)。

喇叭口陶瓶 1件。标本2020M4:1,泥质灰胎黑皮陶。喇叭口,圆唇,高领,折肩,斜直腹,底微内弧。器表素面磨光,口沿内外与折肩处各涂抹一周红彩。内外壁皆附着一层白色水垢。口径11.2、底径7.2、高21.4厘米;石盖直径13.1、厚1.2厘米(图一九,13;图二〇)。

图一七 2020M4 壁龛

深腹陶盆 1件。标本2020M4:2,泥质灰胎黑皮陶。侈口,圆唇,高领,腹略弧,平底。器表素面磨光,领、腹连接处有一周折棱。口沿内外与折棱处涂抹一周红彩。内壁附着一层水垢。口径16、底径6.7、高15.6厘米;石盖直径19.8、厚1.8厘米(图一九,10;图二三)。

图一八 2020M4 殉人身上劈砍痕迹

细颈陶壶 2件。标本2020M4:3,泥质灰陶。侈口,圆唇,细长颈,矮折腹,平底。器表素面磨光,口沿内外与颈中部涂抹一周红彩。口径6、底径7.2、高14厘米;石盖直径7.5、厚0.9厘米(图一九,11;图二一)。标本2020M4:4,泥质灰胎黑皮陶。侈口,圆唇,细长颈,鼓腹,平底。器表素面磨光。口径6.8、底径4.8、高14.8厘米;石盖直径9.4、厚1.1厘米(图一九,12;图二二)。

图一九 2020M4 出土器物

细石刃 2件。燧石质。标本2020M4:6,平面近梯形,通体压剥,周缘锐利。长4.5、宽2.1、厚0.3厘米(图一九,2)。标本2020M4:7,平面近长方形,通体压剥,周缘锐利。长3.5、宽1.7、厚0.3厘米(图一九,1)。

石镞 1件。标本2020M4:8,燧石质。平面近三角形,通体压剥,锐尖,边缘薄锐。长2.6、厚0.3厘米(图一九,5)。

图二〇 喇叭口陶瓶(2020M4:1)

图二一 细颈陶壶(2020M4:3)

图二二 细颈陶壶(2020M4:4)

图二三 深腹陶盆(2020M4:2)

图二四 陶斝(2020M4:5)

图二五 玉锛(2020M4:11)

图二六 玛瑙环(2020M4:9)

玛瑙环 1件。标本2020M4:9,出自棺内填土,原位置不明。残存一半,晶莹剔透,外缘较薄。直径5.6、孔径3.2、厚0.5厘米(图一九,4;图二六)。

玉锛 3件。标本2020M4:10,扰乱至墓主左胸部,原位置不明。残存底端,横截面呈长方形,单面直刃,器表有磨制痕迹。残长2.2、宽0.9、厚0.5厘米(图一九,6)。标本2020M4:11,位于墓主口内,可能为口含。平面近三角形,单面刃。长3.3、宽2.5、厚0.4厘米(图一九,3;图二五)。标本2020M4:13,位于墓主左髋骨下,残存底端。横截面近梯形,单面直刃。残长1.8、宽1.7、厚0.5厘米(图一九,7)。

玉锥形器 1件。标本2020M4:12,位于墓主右手部,可能为手握。柱状,横截面呈圆形,一端磨成钝圆尖,一端磨制成扁平面。长4.5、直径0.8厘米(图一九,8)。

2.二类墓 4座。有木棺、壁龛,无殉人。

2020M8、M11、M12、M13属于此类。均为单人仰身直肢葬,墓主葬于木棺内。壁龛均位于墓主左侧墓壁上,龛内均放置猪下颌骨,多者10件,少者1件,数量不等,经鉴定为家猪,无其他随葬品。

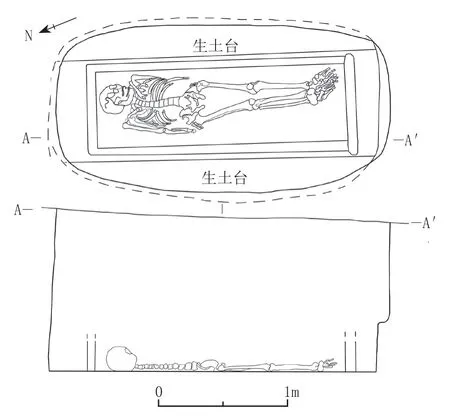

2020M12 位于2020T17南部,原为村民一处打谷场。上部被破坏近2米,其上覆盖约10厘米的垫土,填土为褐色花土,较疏松。平面呈圆角长方形,剖面略呈袋状,平底,方向80°。墓口长3.4、宽1.98、墓底长3.46、宽2.06、残深1.06米。壁面较光滑,可见清晰工具痕。墓底中部放一长方形木棺,已朽。长2.66、宽0.9~1.04、残高0.24米,棺板厚8厘米(图二七)。

墓主斜置于棺内,男性,仰身直肢,头向东北,面朝上。骨骼保存较差,可能因盖板坍塌压于人骨之上,导致头骨、上肢骨等多处骨骼破碎,肋骨、脊椎骨等较杂乱,腐朽严重,左侧髌骨移位至左股骨外侧(图二九)。墓主股骨上残留少量织物痕迹,织物上可见红彩。

壁龛位于南侧墓壁,距墓底0.68米,平顶,弧壁,平底。长0.9、高0.34、进深0.24米。龛内成排竖向放置10件猪下颌骨,其中6件为成年猪下颌骨,4件为小猪下颌骨,经鉴定为家猪(图二八)。

3.三类墓 7座。有木棺,无壁龛、殉人。

2019M1、M4,2020M5、M7、M14~M16属于此类。均为单人葬,墓主均仰身直肢。此类墓葬规模较小,随葬品稀少,仅2019M4出土1件玉刀,2020M15出土1件骨镞。

2019M4 位于2019T4南部。平面近圆角长方形,剖面略呈袋状,平底,方向24°。填土为黄褐色花土,较疏松。墓口长2.6、宽1.3、墓底长2.54、宽1.42、深1.16~1.52米(图三〇)。南壁中部靠下有一窄台,宽约10厘米,其余三壁为斜直壁,壁上遗留有工具痕迹。

图二七 2020M12 平、剖面图

图二八 2020M12 壁龛

图二九 2020M12 清理后情况

图三〇 2019M4 清理后情况

墓底中部有一长方形木棺,残存板灰痕迹,脚端棺板凸出于两侧棺板。长2.08、宽0.72、残高0.26米,棺板厚6厘米。棺内葬一成年男性,保存较好,仰身直肢,头向东北,面东,口大张,双臂紧贴身体,脊柱微曲,双腿并拢,左臂肱骨中部以下缺失,断面可见砍斫痕迹(图三一)。棺外东西两侧有生土二层台,台面平坦。东侧二层台长2.42、宽0.34、高0.26米;西侧二层台长2.38、宽0.28、高0.26米。

墓主左髋骨下出土小玉刀1件。标本2019M4:1,受沁呈乳白色。平面近长方形,双面直刃。素面。长4.5、宽2.7、厚0.2厘米(图五,7)。

图三一 2019M4 平、剖面图

图三二 2019M5 平、剖面图

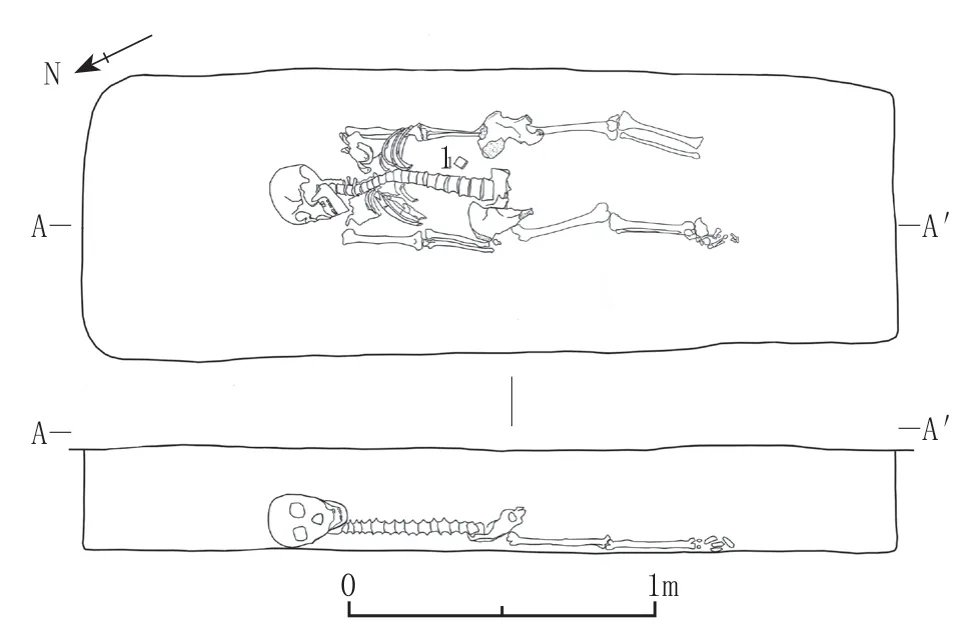

2019M5,2020M1~M3、M6、M9、M10属于此类。均为单人葬,葬式有仰身直肢和侧身屈肢两类,以仰身直肢葬为主,侧身屈肢葬仅1座。此类墓葬规模最小,多无随葬品,仅2019M5出土1件玉锛。

2019M5 位于2019T2西北部,直接掏挖于灰坑2019H5之上,填土与2019H5一样为灰黑色土,土质疏松。平面呈圆角长方形,直壁平底,方向16°。长2.66、宽0.92、深0.3~0.34米(图三二)。

墓内葬有人骨一具,无葬具,女性,仰身直肢,头向东北,面西。墓主脊柱严重扭曲变形,可能存在脊椎类疾病。双手、左脚缺失,左腿向外侧翻折180°,左腿的翻折导致左髋骨破裂移位(图三三)。推测墓主可能遭受折磨而死。

墓主腰部左侧出土玉锛1 件。标本2019M5:1,平面近梯形,器形规整平直,单面刃略弧,较钝,刃缘有磨损。素面无纹。长3.1、宽2.8~2.95、厚0.6厘米(图五,6;图三四)。

(二)瓮棺葬

2座。相距较近,均位于2020T12内。墓坑均为圆角长方形,坑内放置2件套扣在一起的陶器,陶器内埋葬婴幼儿,均无随葬品。

2020W1位于2020T12南部,部分压于2020T11北隔梁内。平面呈圆角长方形,直壁平底,方向76°。填土为灰褐色。长0.83、宽0.39、残深0.3米(图三五)。

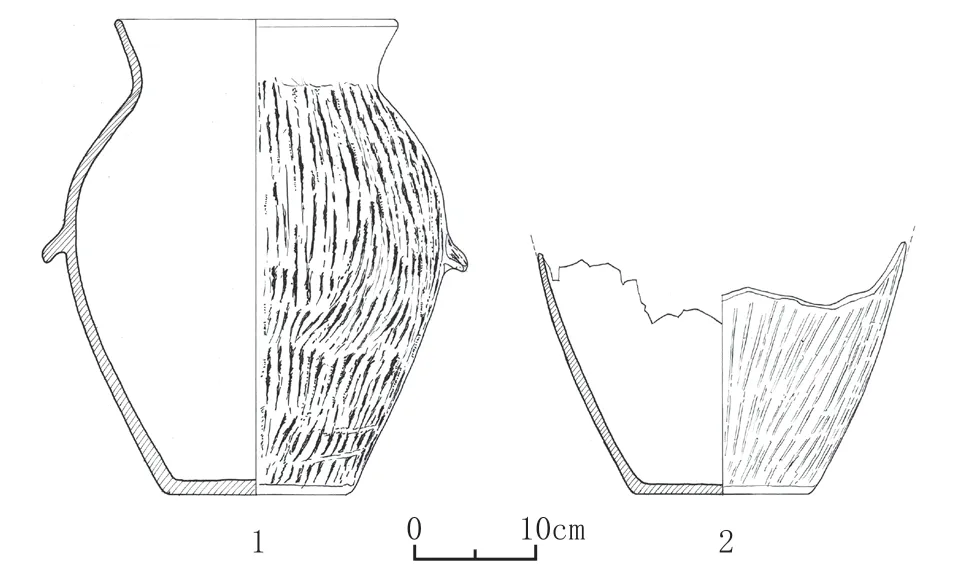

葬具为两件套扣在一起的陶器,西侧为双鋬鼓腹罐,东侧为折肩瓶底部,折肩瓶底部扣在双鋬鼓腹罐口部。因埋藏较浅,两件陶器均有不同程度的残损。内葬一婴儿,骨殖已朽,仅见少量粉末,无随葬品(图三六)。

双鋬鼓腹陶罐 1件。标本2020W1:1,夹砂灰陶。侈口,圆唇,矮直领,上腹圆鼓,下腹斜直,平底。领部素面经修抹,器身饰纵向绳纹,上腹部附加一对舌状鋬手,鋬手上饰绳纹。器表附着烟炱与黄泥,黄泥经过火烤,说明此件陶器为生活实用器。口径23、底径15、高38.8厘米(图三七,1)。

折肩陶瓶 1件。标本2020W1:2,残存下半部,泥质灰陶。下腹斜直,平底,器表饰篮纹,内壁附着一层水垢。底径14.5、残高20.5厘米(图三七,2)。

(三)石棺葬 1座。

2020M17 位于2020T12北部,方向74°。墓坑为长方形竖穴土坑,长1.38、宽0.46、深0.3米。内置石棺,由顶板、侧板、墓主脚下垫板组合而成,材质为砂岩,部分有人为加工痕迹。顶板为两块平整石板,侧板6块,不甚规整,左右两侧各2块,头端、脚端各1块。侧板插埋于长方形浅槽内,左右两侧石板因受挤压而向内倾斜。另外在墓主脚下还还发现一小块长方形石板。墓主仰身直肢葬于石棺内,为一女童,头向东北,面朝上,部分脊椎、肋骨、指骨已腐朽,无随葬品(图三八)。

图三三 2019M5 墓主尸骨残断痕迹及玉器出土情况

图三四 玉锛(2019M5:1)

图三五 2020W1 平、剖面图

图三六 2020W1 清理后情况

以上是庙墕地点2019~2020年发掘墓葬的大致情况。

另外,2016年在庙墕地点试掘的2016M5为一类竖穴土坑墓,墓室底部有长方形木棺,墓主与殉人尸骨被盗扰,但壁龛内随葬6件带圆形石盖陶器和1件细石刃,器物组合丰富且典型,在此简要介绍(图三九)。

图三七 2020W1 瓮棺葬具

图三八 2020M17 平、剖面图

图三九 2016M5 壁龛

陶斝 1件。标本2016M5:2,泥质灰陶。敛口,内折沿,圆唇,上腹斜直,裆部圆鼓,袋足,有实足跟,足尖平坦。口沿及口沿下磨光,沿面饰两周凹弦纹,口沿下饰三周凹弦纹。腹部、足部饰绳纹。口径13、高17.7厘米;石盖直径14.8、厚0.6厘米(图四〇,2)。

双耳陶盆 1件。标本2016M5:3,泥质灰陶。侈口。尖圆唇,斜沿上挑,微弧腹,腹部附一对桥形耳,平底。内外壁皆素面磨光,口沿下饰一周凹弦纹,中腹部刻划两周凹槽。口径16、底径8.4、高12.3厘米;石盖直径16.2、厚1.1厘米(图四〇,1)。

喇叭口陶瓶 1件。标本2016M5:4,泥质黑陶。喇叭口,高领斜直,折肩,斜直腹,平底,肩腹部附加一对桥形耳。口沿内外、肩部、上腹部、耳部皆素面磨光,领部饰四周戳刺纹,戳刺纹之间以凹弦纹相隔,上腹部有一周凹弦纹,下腹部素面经修抹。口径15.5、底径9、高26.7厘米;石盖直径15.1、厚1厘米(图四〇,7)。

双耳陶罐 1件。标本2016M5:5,泥质灰陶。侈口,圆唇,高领,圆鼓腹,颈腹部连接一对桥形耳,平底。器表及口沿内侧素面磨光,内壁有白色水垢。口径9、底径7.3、高15.1、石盖直径10、厚1厘米(图四〇,5)。

图四〇 2016M5壁龛出土器物

高领鼓腹小陶罐 2件。泥质黑陶。标本2016M5:6,侈口,圆唇,高领近直,圆鼓腹,平底。器表及口沿内壁磨光。口径7.4、底径6.7、高12.4、石盖直径8、厚0.6厘米(图四〇,3)。标本2016M5:7,侈口,圆唇,高领近直,圆鼓腹,平底。器表及内壁素面磨光。口径7.2、底径5.9、高11.7、石盖直径7.3、厚1厘米(图四〇,4)。

细石刃 1件。标本2016M5:1,燧石质。呈柳叶形,通体经压剥,边缘锐利。长10、厚0.6厘米(图四〇,6)。

四、结语

府谷寨山遗址庙墕地点的发掘工作,最大收获是发现了一批石峁文化的典型墓葬。尤其是一类墓2016M5、2019M2、2019M3、2020M4等规格高、随葬品丰富、器物组合典型,最具有石峁文化墓葬特征。目前已发表的考古材料中,与这4座墓葬形制相近的有神木石峁遗址韩家圪旦地点M1、M2、神圪垯梁遗址M7等。石峁韩家圪旦M1、M2虽被严重盗扰,但依然可以看出墓葬形制:墓主葬于木棺内,棺外左侧有女性殉人,侧身屈肢面向墓主,墓主右侧墓壁上有一半月形壁龛。韩家圪旦M2盗洞中也发现了细石刃,形制与寨山遗址墓葬壁龛内出土的细石刃相似,可能也出自壁龛。神圪垯梁M7保存完好,墓葬形制与寨山一类墓类似,区别仅在于殉人和壁龛都位于墓主右侧,壁龛内随葬6件带石盖陶器,陶器组合与寨山一类墓相同,但不见细石刃,墓主身上也不见玉器。

通过上述对比可以确定,府谷寨山遗址庙墕地点墓地的年代与石峁韩家圪旦地点、神圪垯梁遗址等出土的墓葬年代相当,为石峁文化典型墓地。另外庙墕地点发现2019M2→2020H16、2019M5→2019H5→2019H4、2020M4→2020H12及2020M8→2020F3等几组墓葬打破居址的现象,而以2019H4为代表的居址遗存为典型的石峁文化中期遗存,所以庙墕地点墓地的年代不早于石峁文化中期。

寨山遗址庙墕墓地是首次全面完整揭露的石峁文化大型墓地,也是河套地区首次发掘的等级区分明显的龙山时代墓地。这批墓葬保存较好、葬式葬俗清晰、器物组合典型,四类竖穴土坑墓规模由大到小、数量由少到多、随葬品数量由丰到俭,体现出明显的等级之分,应当分别代表四类不同身份等级的人群,反映了明显的阶级分化与社会复杂化现象,为研究早期国家起源和发展模式等问题提供了重要的墓葬材料。

[1]陕西省考古研究院.2014年陕西省考古研究院考古调查发掘新收获[J].考古与文物,2015(2).

[2]陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探工作队,神木县文体广电局.陕西神木县石峁遗址韩家圪旦地点发掘简报[J].考古与文物,2016(4).

[3]陕西省考古研究院,榆林市文物考古勘探队,神木县文管办.陕西神木县神圪垯梁遗址发掘简报[J].考古与文物,2016(4).

[4]陕西省考古研究院,榆林市文物保护研究所,府谷县文管办.陕西府谷寨山遗址庙墕地点居址发掘简报[J].文博,2021(5).