2013—2018年武夷山亚热带常绿阔叶林乔木层动态

2022-05-20陈水飞罗夏琦许宝坤吴延庆周炜伦方炎明

丁 晖,陈水飞,徐 辉,罗夏琦,李 垚,许宝坤,,吴 翼,吴延庆,雍 凡,周炜伦,方炎明,*

1 生态环境部南京环境科学研究所自然保护与生物多样性研究中心,国家环境保护武夷山生态环境科学观测研究站,武夷山生物多样性综合观测站,国家环境保护生物安全重点实验室,南京 210042 2 福建省武夷山生物研究所,武夷山 354300 3 南京林业大学南方现代林业协同创新中心,生物与环境学院,南京 210037

森林是地球上生物种类最丰富、组成结构最复杂、功能最完善的陆地生态系统,具有至关重要的生态功能和资源价值[1]。常绿阔叶林是我国最具特色的森林生态系统。在世界上,我国常绿阔叶林分布面积最大、类型最多样,是东亚常绿阔叶林的主体[2]。由于对我国天然林长期过度的采伐和不合理经营,导致天然林资源锐减、生态功能退化,造成严重的生态经济后果[3]。20世纪80年代以后,我国逐步加强自然生态系统保护。特别是1998年开始,我国实施天然林资源保护工程,常绿阔叶林得到了一定程度的恢复。

从植物群落组成和结构的角度研究森林群落的演替规律,是探究森林群落的退化与恢复过程及相关机制的重要途径,对于指导天然林保护和恢复具有重要理论价值和实践意义。传统上,森林演替被认为是植被变化的确定过程,但演替轨迹差异很大,即使在具有相似环境条件和干扰历史的邻近林分。它既具有可预测性,又具有不确定性[4]。在森林大样地兴起后,基于长期观测数据,森林群落动态研究已成为大样地研究的一项基本内容,成为揭示群落构建、物种共存等群落生态学关键机制的基础[5]。近年来,我国学者在古田山[6—7]、天目山[8]、西双版纳[9]、神农架[10]、鼎湖山[11]、木论[12]等地开展了相关研究,从群落数量特征和空间格局研究群落结构的动态变化,阐述森林群落的变化规律和机制,预测未来森林变化趋势。另一方面,长期的群落特征观测也致力于表征气候变化[13—14]、环境污染[15]、环境修复[16]和自然灾害[17]的效应及对其响应,评估环境变化对植物群落的影响。

武夷山脉是中国东南沿海重要山脉,为东南沿海丘陵与江南丘陵的分界线[18],属亚热带海洋性季风气候,保存了典型的中亚热带原生性森林生态系统[19]。《中国生物多样性保护战略与行动计划》(2011—2030年)将武夷山被列为35个生物多样性保护优先区域之一,武夷山还被列为国家公园体制试点区域,是我国生物多样性保护的关键地区。2013年,生态环境部南京环境科学研究所等单位在原武夷山国家级风景名胜区九曲溪生态保护区(现为武夷山国家公园)内范围建立了面积9.6 hm2的武夷山1号森林动态监测样地(原为2011年建立的1.44 hm2固定样地),并依托国家环境保护武夷山生态环境科学观测研究站、武夷山生物多样性综合观测站在该样地开展了亚热带常绿阔叶林长期定位研究,包括群落特征[20—21]、空间格局[22—24]、生态位[25]等。但因缺乏连续观测数据,尚不能分析其群落的动态变化。2018—2019年,作者对该样地进行了第2轮群落学调查。本文基于两轮观测数据,拟分析群落的乔木层生长特征、结构动态与多样性变化,揭示群落变化规律,探讨群落变化的趋势,试图为武夷山亚热带常绿阔叶林的保护与恢复提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究地点位于福建省西北部的武夷山市。该地区气候湿润,降水充沛,年平均气温19.2℃,平均相对湿度75%—84%,年降水量1600 mm,年平均日照时数1910.2 h,无霜期227—246 d。红壤为地带性土壤。地带性森林植被为常绿阔叶林,分布面积很大,多分布在海拔350—1400 m之间。乔木层主要由壳斗科(Fagaceae)、樟科(Lauraceae)、杜鹃花科(Ericaceae)、木兰科(Magnoliaceae)、杜英科(Elaeocarpaceae)、山茶科(Theaceae)植物构成。样地所在地森林资源丰富,曾为国营伐木场管理,有组织的采伐可追溯到20世纪60年代。2000年划归武夷山风景名胜区管理,2017年后由武夷山国家公园管理。2001年至2002年对杉木(Cunninghamialanceolata)等树种进行间伐,此后封山育林至今[20]。

1.2 样地概况及调查方法

2013年10—12月,参照CTFS调查技术规范设置了9.6 hm2(400 m × 240 m)的动态监测样地。样地基准点地理坐标为27°35′24.23" N,117°45′55.43" E,海拔约450—580 m。样地的长边与主山脊基本平行,呈东北—西南走向。东南坡的样地面积约占样地总面积的2/3,其余在西北坡。样地坡度10—50°。在第1轮调查中,已将整个样地划分若干个大样方(20 m × 20 m),再将每个大样方细分为16个小样方(5 m × 5 m)[20]。2018年9—12月进行第2轮调查(少量野外工作在2019年5月、9月完成)。对于新出现的DBH≥1 cm 的乔木个体(包括分枝和萌枝,即补员个体),记录其种类、相对位置、胸径、树高、枝下高等。从每个大样方抽取1个5 m × 5 m或1 m × 1 m的样方分别调查灌木、草本和层间植物种类、数量、平均高度和盖度(灌木、草本)、基径和长度(层间植物)等指标;对既有的DBH ≥1 cm的乔木个体,只调查其胸径和生长状态。第1轮调查表明,样地DBH ≥ 1 cm的乔木个体(包括分枝和萌枝)68336个,隶属48科88属173种(本文修正了第一次调查有关报道[20])。主要为壳斗科、杜鹃花科、杜英科植物。米槠(Castanopsiscarlesii)、毛锥(Castanopsisfordii)、甜槠(Castanopsiseyrei)和黄杞(Engelhardiaroxburghiana)等为常见种,但没有明显的优势种。

1.3 数据分析方法

检索Flora of China (http://www.efloras.org/)和《中国植物志》(http://www.iplant.cn/frps)在线数据库,核对样地出现的物种及其分类地位。将每公顷个体数不多于1株的物种定义为稀有种,1—10株的为偶见种,多于10株的为常见种[26—27]。计算乔木层各物种的平均胸径、平均树高(均用平均值±标准误表示)以及重要值等,用物种多度(N)、物种丰富度(S)、Shannon-Wiener多样性指数(H′)、Simpson指数(D)、Margalef丰富度指数(R)和Pielou均匀度指数(J)测度样地的群落多样性[28],用死亡率(M)、补员率(R)和种群大小变化率(λ)、相对适合度(f)、胸径变异系数(VarD)等分析种群和群落变化[29—30]。用R 3.6.3和Microsoft Excel 2013统计和作图。

2 结果

2.1 树种组成和群落多样性

2018年的乔木个体为48科88属174种,较2013年增加了1种,科、属丰富度无变化。白杜(Euonymusmaackii)进入乔木层,无树种退出乔木层。Margalef丰富度指数上升,且相较其他群落多样性指数变化较大,增高了1.19%。Shannon-Wiener多样性指数、Simpson指数、Pielou均匀度指数均略有下降(表1)。120个物种的个体减少,28种持平,仅25种增加。常见种由87种减少为84种,偶见种仍为56种,稀有种由30种增加为34种。

表1 乔木层群落多样性的变化Table 1 Change of community diversity of arbor layer in the Subtropical Evergreen Broad-Leaved Forest in the Wuyi Mountains,Fujian Province,southeastern China in 2013—2018

2.2 主要树种的重要值

28个重要值大于1%的常见树种在5年后其重要值仍大于1%,其和由71.92%下降为71.81%。其中,15个树种的重要值上升,13个树种下降。10个常见树种的重要值位次上升,6个下降,12个持平。重要值上升幅度超过5%的树种有毛冬青(Ilexpubescens)、赤楠(Syzygiumbuxifolium)、格药柃(Euryamuricata)、微毛柃(Euryahebeclados)、尖连蕊茶(Camelliacuspidata)、密花山矾(Symplocoscongesta)、福建含笑(Micheliafujianensis),下降幅度超过5%的树种有黄绒润楠(Machilusgrijsii)、罗浮锥(Castanopsisfaberi)、甜槠(Castanopsiseyrei)、娥眉鼠刺(Iteaomeiensis)、港柯(Lithocarpusharlandii)、小叶青冈(Cyclobalanopsismyrsinifolia)。罗浮锥、港柯、黄绒润楠的重要值位次下降3位,常见树种的位次上升均不超过2位(表2)。

表2 乔木层常见树种重要值的变化Table 2 Change of Importance Value and position of the 28 common tree species for arbor layer in the Subtropical Evergreen Broad-Leaved Forest in the Wuyi Mountains,Fujian Province,southeastern China in 2013—2018

2.3 种群更新

2013—2018年,DBH≥1 cm的乔木个体从68336个减少到63897个,减少6.50%。共死亡7430个个体,补员2991个个体。群落的年死亡率为2.30%,年补员率为0.96%,种群大小变化率为-1.34%,相对适合度为0.42。

148个树种出现死亡,占2013年总树种数的85.55%。28个常见树种的平均年死亡率为2.46%,其中,娥眉鼠刺、毛锥、黄杞等14个树种的年死亡率介于2.38%—5.40%之间,高于群落的平均年死亡率。122个树种出现补员(不计新出现的树种),占总树种数的70.52%。常见树种的平均年补员率为0.79%,毛锥、黄绒润楠、米槠等10个常见树种的年补员率介于1.00%—1.47%之间,高于群落的平均年补员率。116个树种既发生死亡又出现补员,而另有19个树种,死亡和补员均未发生。

28个常见树种的平均种群大小变化率和相对适合度分别为-1.67%和0.46。赤楠、毛冬青、格药柃等12个树种的种群大小变化率介于-1.24%—0.52%之间,赤楠、毛冬青、格药柃等11个树种的相对适合度介于0.46—1.54之间,均高于群落的平均值,只有4个树种的平均种群大小变化率和相对适合度分别高于0或1(表3)。

表3 常见树种的种群变化Table 3 Change of population of the 28 common tree species for arbor layer in the Subtropical Evergreen Broad-Leaved Forest in the Wuyi Mountains,Fujian Province,southeastern China in 2013—2018

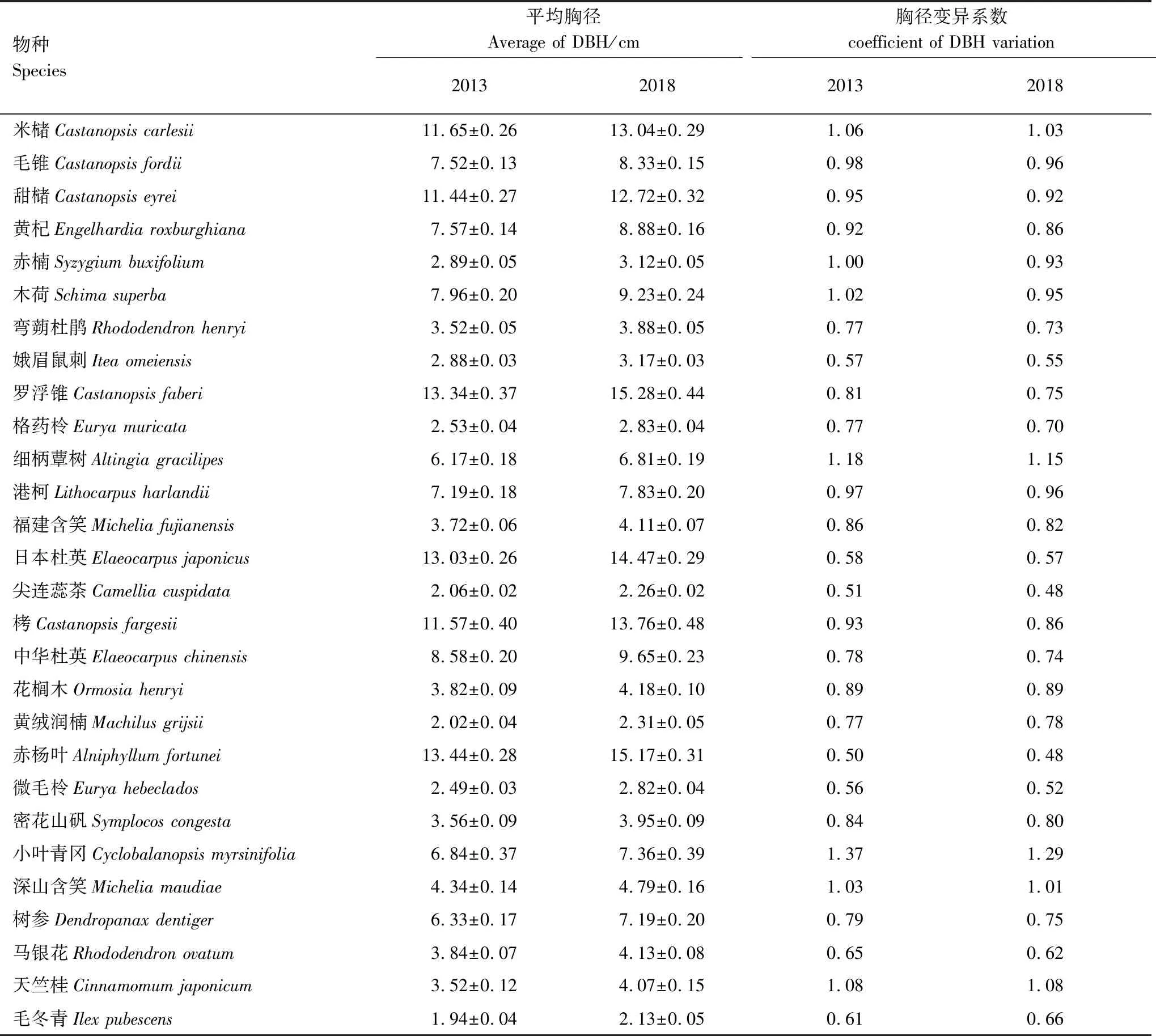

2.4 胸径特征

群落的平均胸径从5.02(±0.02)cm上升为5.49(±0.03)cm,增长9.36%;总胸高断面积从342.48 m2增加到374.26 m2,增长9.28%。2013年和2018年,胸径在5 cm以下的个体均占总个体数的70%以上。但是,2013—2018年,1—3 cm径级的个体数下降8.33%,而3—5 cm个体数上升16.00%。5—17 cm个体占比从20.60%增加21.59%,其中每个径级的增长率均低于10%,且11—13 cm是唯一负增长的径级(-1.08%)。17 cm以上的个体虽占比不大,2013年为5.72%,2018年为6.94%,但各径级个体数的增长幅度均高于10%(图1)。群落整体胸径变异系数从1.24降低为1.22。

实验用的污泥取自合肥市望塘污水厂二沉池,污泥浓度为15 g/L,静置后去除上清液,将污泥均匀倒入反应装置。厌氧发酵实验在水浴恒温振荡器中进行,以维持其厌氧发酵温度并防止菌群结集,温度设为30°C,转速为80 r/min。

图1 不同径级的物种多度变化 Fig.1 Changes in the Species Abundance at the different DBH Size-classes for arbor layer in the Subtropical Evergreen Broad-Leaved Forest in the Wuyi Mountains,Fujian Province,southeastern China in 2013—2018DBH:胸径 diameter at breast height

28个常见树种的平均胸径增长量介于0.19—2.19 cm之间,栲(Castanopsisfargesii)、罗浮锥、赤杨叶(Alniphyllumfortunei)等15个树种高于群落平均增长量;平均胸径增长率介于7.50%—18.91%之间,栲、黄杞、木荷(Schimasuperba)等24个树种的增长率高于群落平均增长率。只有小叶青冈(Cyclobalanopsismyrsinifolia)的胸径变异系数高于群落整体胸径变异系数,栲、格药柃、微毛柃等24个树种的胸径变异系数下降8.20%—1.10%,花榈木(Ormosiahenryi)、天竺桂(Cinnamomumjaponicum)、黄绒润楠(Machilusgrijsii)等4个树种上升0.06%—8.27%(表4)。

表4 常见树种的胸径变化Table 4 Change of DBH of the common tree species for arbor layer in the Subtropical Evergreen Broad-Leaved Forest in the Wuyi Mountains,Fujian Province,southeastern China in 2013—2018

小径级个体的物种丰富度高于大径级个体,随着径级增大,物种丰富度逐渐降低。胸径小于15 cm的个体,2013—20118年,物种丰富度普遍降低,个别径级小幅增加,增长率为-7.55%—1.65%。胸径大于15 cm的个体,物种丰富度普遍升高,个别径级持平,增长率为0—26.00%。特别是胸径大于25 cm的个体,物种丰富度增加较大(图2)。

图2 不同径级的物种丰富度变化 Fig.2 Changes in the species richness at the different DBH Size-classes for arbor layer in the Subtropical Evergreen Broad-Leaved Forest in the Wuyi Mountains,Fujian Province,southeastern China in 2013—2018

2.5 死亡与补员个体的生长特征

7430个死亡个体在2013年的平均胸径为3.77(±0.05)cm,平均高度为5.02(±0.03)m。胸径为1—3 cm的个体的数量占死亡个体总数的63.70%,总物种丰富度的87.84%;3—5 cm的个体的数量占死亡个体总数的16.84%,总物种丰富度的74.32%。5 cm以上的个体,其个体数占比均小于10%。随着胸径的增大,死亡个体的物种丰富度下降,但不及物种多度下降明显。如17—19 cm的个体为38株、17种,个体数占比仅为0.51%,但物种数占比仍有11.49%(图3)。

图3 不同径级的死亡个体物种多度和丰富度变化 Fig.3 Changes in the species abundance and richness of dead individuals at the different DBH Size-classes for arbor layer in the Subtropical Evergreen Broad-Leaved Forest in the Wuyi Mountains,Fujian Province,southeastern China in 2013—20182

2991个补员个体的平均胸径为1.99(±0.05)cm,平均高度为3.24(±0.03)m。胸径为1—3 cm的补员个体,其物种多度、物种丰富度分别为2707株(占90.50%)、122种(占99.19%),远高于其它径级,如3—5 cm径级个体分别为139株(占4.65%)、45种(占36.59%),大于5 cm径级个体分别为145株(占4.85%)、46种(占37.40%)。

8个常见树种死亡个体在2013年时的平均胸径介于1.93(±0.05)和8.95(±0.89)cm之间,平均树高介于3.61(±0.13)和9.85(±0.58)m之间(图4)。除了赤杨叶(5.86±2.10 cm)、木荷(3.17±0.60 cm),其余常见树种补员个体的平均胸径均小于3 cm。常见树种补员个体的树高介于2.78(±0.22)cm和6.75±(1.66)cm之间(图5)。

图4 死亡个体的胸径和树高Fig.4 DBH and Height of dead individuals at the different DBH Size-classes for arbor layer in the Subtropical Evergreen Broad-Leaved Forest in the Wuyi Mountains,Fujian Province,southeastern China in 2013—2018DBH:胸径 diameter at breast height;AF:赤杨叶,Alniphyllum fortune;EJ:日本杜英,Elaeocarpus japonicas;EC:中华杜英,Elaeocarpus chinensis;CE:甜槠,Castanopsis eyrei;CF:罗浮锥,Castanopsis faberi;LH:港柯,Lithocarpus harlandii;CC:米槠,Castanopsis carlesii;CFA:栲,Castanopsis fargesii;SS:木荷,Schima superba;CM:小叶青冈,Cyclobalanopsis myrsinifolia;DD:树参,Dendropanax dentiger;AG:细柄蕈树,Altingia gracilipes;ER:黄杞,Engelhardia roxburghiana;SC:密花山矾,Symplocos congesta;CFO:毛锥,Castanopsis fordii;IO:娥眉鼠刺,Itea omeiensis;MM:深山含笑,Michelia maudiae;RO:马银花,Rhododendron ovatum;OH:花榈木,Ormosia henryi;CJ:天竺桂,Cinnamomum japonicum;MF:福建含笑,Michelia fujianensis;SB:赤楠,Syzygium buxifolium;RH:弯蒴杜鹃,Rhododendron henryi;EH:微毛柃,Eurya hebeclados;EM:格药柃,Eurya muricata;IP:毛冬青,Ilex pubescens;MG:黄绒润楠,Machilus grijsii;CCU:尖连蕊茶,Camellia cuspidata

图5 补员个体的胸径和树高Fig.5 DBH and Height of recruited individuals at the different DBH Size-classes for arbor layer in the Subtropical Evergreen Broad-Leaved Forest in the Wuyi Mountains,Fujian Province,southeastern China in 2013—2018

3 讨论

3.1 群落多样性和胸径的变化

2013—2018年,群落乔木层的α多样性变化不大。其原因主要是群落的物种组成未发生较大变化,只有1个物种进入乔木层,无物种退出。此外,占群落重要值之和70%以上的常见物种的优势程度也没有发生较大变化,仅黄绒润楠的重要值变化超过了10%,各物种重要值位次变化均不超过3位。常见种较多,无占明显优势树种的局面[20]没有明显变化,表现为Shannon-Wiener多样性指数、Simpson指数、Pielou均匀度指数变化较小。Margalef丰富度指数较其他α多样性指数变化较大,一方面是物种数有所增加,另一方面群落总个体数有所下降,对Margalef丰富度指数的上升产生直接影响。群落总个体数下降,平均胸径则表现为上升。径级结构的变化也造成平均胸径增大。1—3 cm径级的个体数下降。3 cm以上的个体,绝大部分径级的个体数上升。17 cm以上大径级的个体上升尤其明显。群落整体胸径变异系数下降,表明群落个体胸径的差异减少。

在我国全面加强天然林保护的背景下,天然林受到的人为干扰大为减少。许多历史上受干扰的森林在恢复过程中,林分密度下降,平均胸径增加较为普遍,在连云山中亚热带常绿阔叶林[31]、木林子常绿落叶阔叶混交林[32]、喀斯特峰丛洼地原生林[12]都曾观察到这种现象。这种变化预示了乔木的生物量、生产力的上升,反映出群落对能量和资源利用水平的提升。但在物种组成和群落多样性方面,却没有观察到一致的变化。武夷山1号样地无明显变化;木林子常绿落叶阔叶混交林物种增加,Margalef丰富度指数上升,Pielou均匀度指数下降[32];浙江东白山次生针阔混交林群落内物种数、群落物种多样性指数均显著下降[33];喀斯特峰丛洼地原生林物种减少,Shannon-wiener指数下降,Simpson指数和Pielou均匀度指数上升[12]。在5年的时间尺度里,可能还难以充分揭示群落变化的趋势。此外,植被类型、演替阶段、干扰类型的差异也可以影响群落变化趋势。

3.2 种群更新

与其他样地相比,武夷山1号样地有着较高的年死亡率(2.30%)和较低的年补员率(0.96%)[8,30,38—40]。死亡率高于古田山、百山祖、天目山、鼎湖山、武夷山2号样地的常绿阔叶林,马来西亚Pasoh样地、日本暖温带常绿阔叶林样地,但低于巴拿马BCI样地;与此同时,年补员率低于上述大部分样地(1.65%—5.09%),仅高于百山祖(0.62%)。因此,武夷山1号样地的总个体数出现负增长,与百山祖、连云山观察结果一致。武夷山1号样地的种群大小变化率(-1.34%),其绝对值仅次于古田山(3.07%)、武夷山2号样地(1.67%)。武夷山1号样地较高的种群变化,其原因可能是建群种或优势种的缺乏且许多物种优势程度接近。本研究表明28个常见树种具有较高种群大小变化率(-1.67%)和相对适合度(0.46),处于同一林冠层的树种对光照等资源的激烈竞争产生导致的高死亡率和低补员率,这也许是建群种产生之前必然经历的阶段。

除了死亡个体多于补员个体,死亡个体的种类也比补员个体多26种。如按种群大小变化率大于5%为快速变动的种群计,23个树种种群大小变化率高于5%,占2013年总树种数的13.29%。这些树种多数为偶见种,其余为稀有种,无常见种。由于偶见种和稀有种的种群数量相对较低,其个体的死亡和补员可能对其种群规模的影响更大,使某些偶见种和稀有种成为群落中种群变化较为活跃的种类,造成武夷山1号样地稀有种的种类增加幅度较大。

3.3 28个常见树种的变化

28个常见树种仍是武夷山1号样地树种的主体。较之群落平均水平,常见树种还具有更高的种群大小变化率和相对适合度,这对群落变化进程的影响至关重要。在武夷山1号样地没有建群种的背景下,虽然这些物种的重要值大小和位次没有发生明显的变化,但仍然在一定程度上呈现出不同的变化规律,其趋势值得关注。在常见的大乔木和中乔木中,甜槠、毛锥、黄杞、罗浮锥、木荷、栲、港柯等大部分物种重要值下降,而米槠、日本杜英、赤杨叶上升。在常见的小乔木中,赤楠、福建含笑、格药柃的相对优势有所扩大,娥眉鼠刺重要值下降。米槠是我国中亚热带常绿阔叶林的代表性树种,为演替后期顶极种[41]。本研究中,米槠在与其生活型相同、重要值接近的树种中的相对优势有所扩大。此外,米槠具有相对较低的种群下降率。除了毛锥外,米槠种群的相对适合度远大于其他大、中乔木。显示出米槠种群在群落整体密度下降的情况下,优势程度加大,更新前景较好。

光耐受性是植物更新需求和生态位分化的重要指标之一[42]。古田山常绿阔叶林郁闭度高,满足阴性物种的更新条件,阴性物种的补员率最高[6]。鼎湖山季风林是演替近顶极群落,阳生树种锥(Castanopsischinensis)和木荷主要是上一演替阶段——针阔混交林的遗留树种。在20多年的演替过程中,锥和木荷生物量下降,锥总个体数略有增加,木荷总个体数下降51.4%[11]。在天目山常绿落叶阔叶混交林中,表现为阳生树种金钱松(Pseudolarixamabilis)被适宜在湿润蔽阴的林下生长的交让木(Daphniphyllummacropodum)替代[8]。在武夷山1号样地中,赤杨叶是常见树种中为数不多的阳生且重要值增加的树种,在其多度和频度都下降的情况下,重要值的增长来自于比中生和阴生树种更高的生长速度,使其胸径增加速度较快。赤杨叶几乎是群落中平均胸径最大树种,也同时是胸径变异系数最小的物种,与赤杨叶胸径变异系数接近的树种基本是小乔木。这意味出赤杨叶的小径级个体数较少,而且小径级个体比例呈下降趋势,尽管其重要值有所增加,但种群结构更趋不合理,可以理解为代表阳生树种的赤杨叶种群更新困难。出现更新困难的阳生树种还有木荷,其重要值下降、种群的负增长较大,相对适合度较小。这几种常见树种的动态可能意味着群落发生了有利于中生和阴生树种的变化。

3.4 死亡与补员现象

相关研究表明,死亡率与径阶和树种有关。美国弗吉尼亚CTFS-Forest-GEO的25.6 hm2温带落叶森林动态大样地中,胸径<10 cm的主干与分枝的死亡率均是胸径≥10 cm个体的2倍多。加拿大紫荆(Cerciscanadensis)等2—4个树种在每个调查周期都有特别高的死亡率[43]。根据亚马逊和非洲热带森林151个1 hm2样地数据,竞争显著影响胸径≥10 cm树木的胸高断面积生长,对死亡率影响不大,因而竞争通过影响生长来调节群落的结构和动态[44]。本研究中,死亡与补员个体均以小径级居多。死亡的发生与径级有明显的关联,小径级个体死亡的可能性更大。当胸径小于7 cm时,死亡个体中的某一径级个体占比均高于2013年整个群落在该径级个体的占比。百山祖30个主要树种的死亡率和补员率与多度之间没有显著的相关性,多度高的物种没有显示出更高的相对适合度[39]。本研究死亡率与物种多度也没有显著的相关性,但相对适合度与多度却有显著的相关性(P<0.01)。这可能是补员率与多度的相关性较高(P<0.01)所致,也即相对适合度对多度存在一定的依赖,多度高的物种凭借其补员过程的优势进一步强化其多度优势。密度制约假说认为,天敌和种内竞争导致同种物种之间相互损害,从而为其他物种的生存提供了空间和资源,促进了物种共存[45—46],本研究观察到的相对适合度与多度的正相关现象不符合该假说的观点。但是,密度制约受到年龄、尺度、胸径等多种因素影响[47—48]。因此,还需要在更大的时间尺度开展更加深入的研究。

致谢:武夷山国家公园提供观测研究场地,约100多名老师、学生和民工分别参加2013年、2018年野外调查、数据整理及日常样地管护,葛晓敏博士帮助写作,特此致谢。