四川官话影疑母的演变路径

2022-05-18倪博洋

倪博洋

南开大学文学院 天津 300071

提要 当代四川官话的影疑母体现出双向合流的特点。疑母字的演变比影母复杂,先以开合为标准两分,后鼻音声母在合口前脱落;再以洪细为标准两分,开口细音字变为舌面鼻音。其音变发生在近代二等介音→i之前,早于近代官话四呼格局形成,因此二等的齐齿呼与三、四等的齐齿呼走向不同,只引入四呼概念不能周延地描述疑母的语音史演变。影母字以后接是否为高元音为标准两分,前者喉塞音声母脱落,后者喉塞音变为后鼻音。以中古的“等”为维度考察,影、疑母三、四等字的演变方向并不一致。四川官话影、疑母的分合与湖广方言关系密切,属于两地方言的共享创新。

1 引言

四川官话中的影疑母分合近来引起学界注目,孙越川(2016:49)、牟成刚(2016:70-81)等学者都论述了这一现象,但是仍未完全解决。如果要进一步将其演变模式、音变过程、甚至方言之间的接触与传播解释清楚,则应该引入多维的材料与方法,可总结为:立足四川,放眼湖广;方言为主,辅以文献。有必要先回答以下三个问题:

1)从《切韵》音类入手的“高本汉模式”与只相信现代方言比较构拟的普林斯顿学派模式哪一个更适合探讨汉语方言史演变;

2)不同时期的文献材料,包括传统韵书、传教士文献、方言调查报告等,记录的音系性质是否一致;

3)四川西南官话内部系属是否一致,能否放在同一个层次讨论。

这三个问题涉及甚广,当然非本文所能解决,不过可以简要做一个背景性的说明。第一个问题徐通锵(1991)、王洪君(2014)等学者都做了讨论。通过历史比较法构拟出的祖语只能追溯到某段时期,之前的空白还需要文献材料补足。两类方法论只是解决方言问题的不同手段,不宜先验性地截然对立。至于具体问题如本文所涉及的四川影疑母,通过历史比较构拟得到的四川祖语无法还原中古两类声母,也不能找出分化路径,引入中古音类为参照则可以使论述更为简明。(1)粗略言之,普林斯顿模式只能处理祖语到当代方言的分化,对于“前祖语”时代的“史前史”,只能仰仗其他方言祖语构拟“祖语之祖语”,这样即使是探讨某一音类问题,都可能需要先完成整个汉语共同原始语建构工作。第二个问题如《西蜀方言》,曾晓渝(2018)认为反映了成都话的口语雅音,特点是入声独立,平翘舌呈南京型对立,尖团音分明,高元音入声韵有系统异读。单就影疑母的问题来看,与当代成都话的口语形式并无不同,因而这一材料的性质不影响讨论。第三个问题则稍为复杂,周及徐(2012)认为“南路话不是湖广话在川西南地区演变的结果。南路话应是元末以前四川本地汉语方言在当地的后裔”,(2)从周文的地图看,“南路话”范围大致与《中国语言地图集》(第2版)(中国社会科学院语言研究所等2012)分出的西蜀片岷赤小片一致。但曾晓渝(2018)认为南路话实则是保留了老湖广话的语音滞后特征。从下文例字看,所谓“南路话”与湖广话在影疑母音类分合上一致,属于历史语言学上的“共享创新”(shared innovation),体现了极强的亲属关系。

综上,我们以杨时逢(1984)的《四川方言调查报告》(下随文简称为“调查报告”)为主要方言材料来源,并适当参考英国传教士钟秀芝的《西蜀方言》(成都雅音代表,见曾晓渝2018)与成都状元骆成骧的《四音辨要》(四川读书音代表),观察民国时期四川区域(含今重庆,不包括民国时的西康省)的影疑母关系,并做出汉语史解释。

2 四川官话影疑母的今读分布

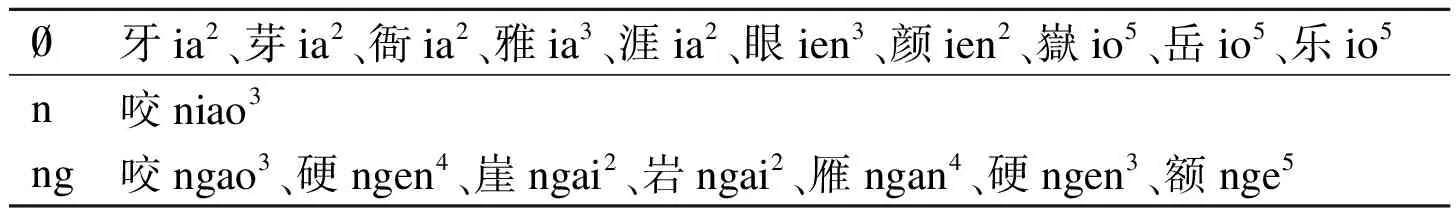

观察当代四川官话的影疑二母分布,会发现存在结构上的互补性,主要表现为鼻声母与零声母两种形式:

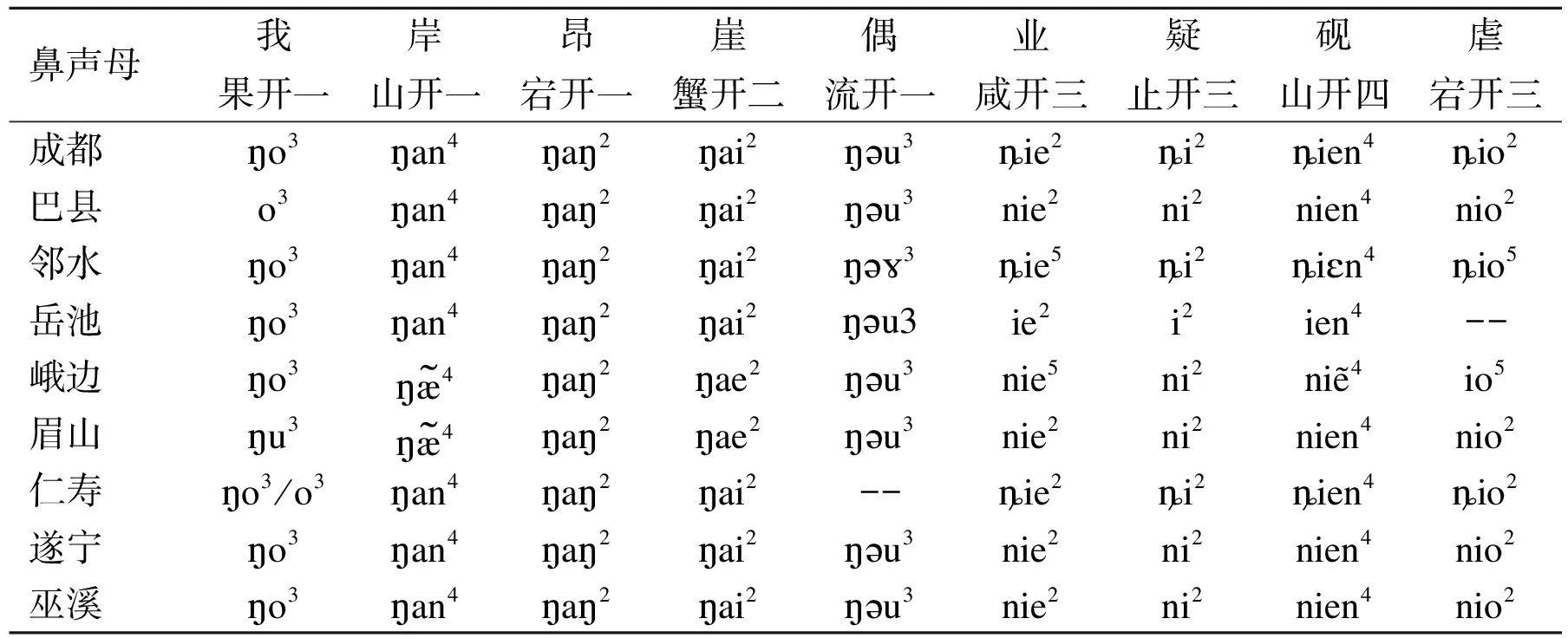

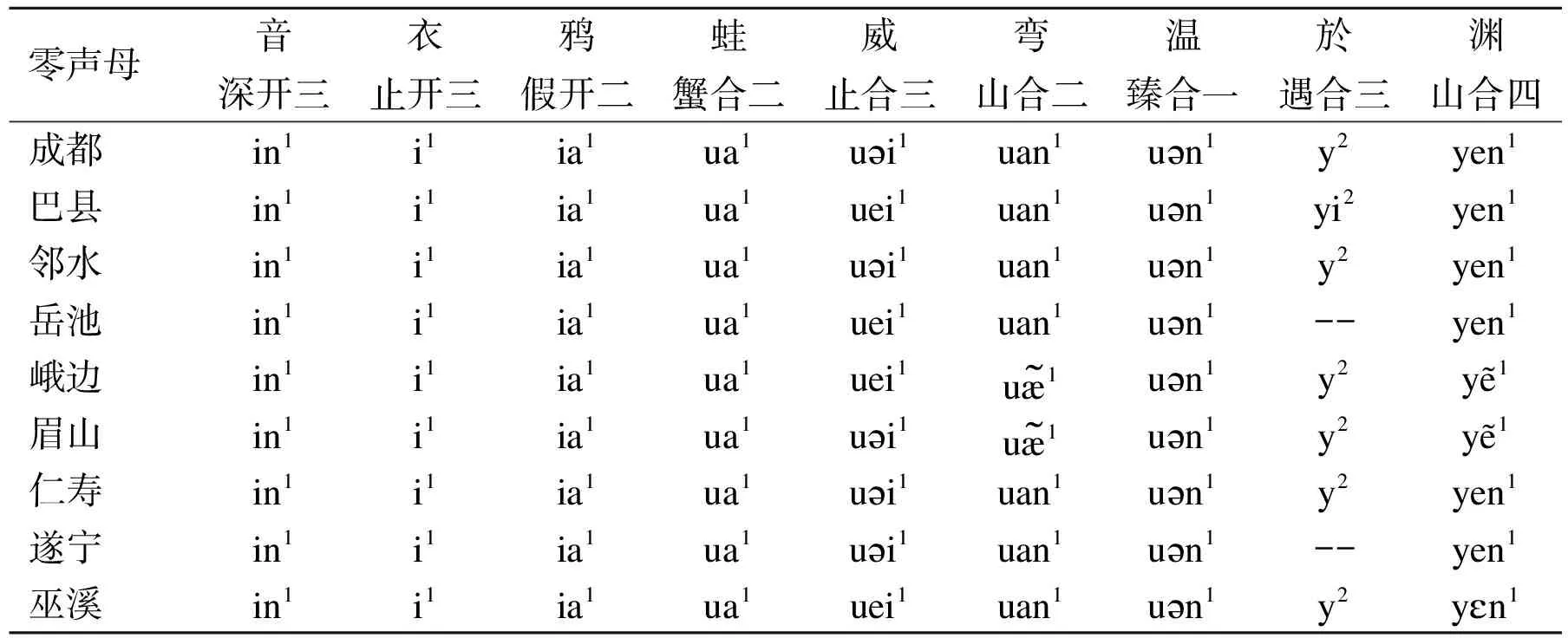

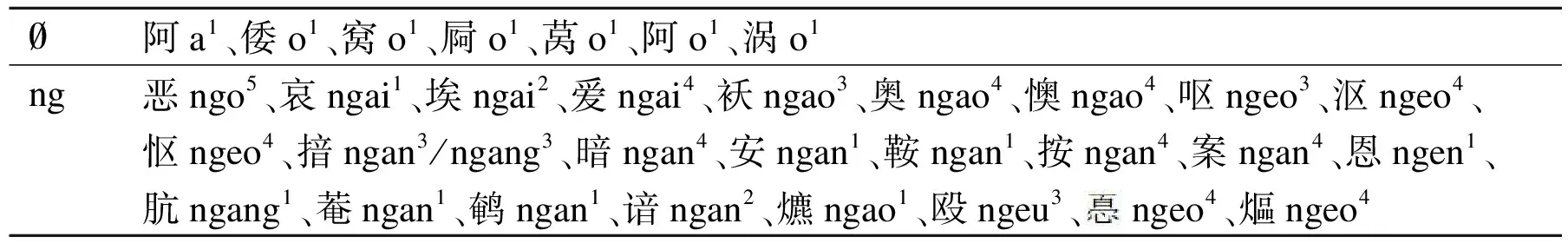

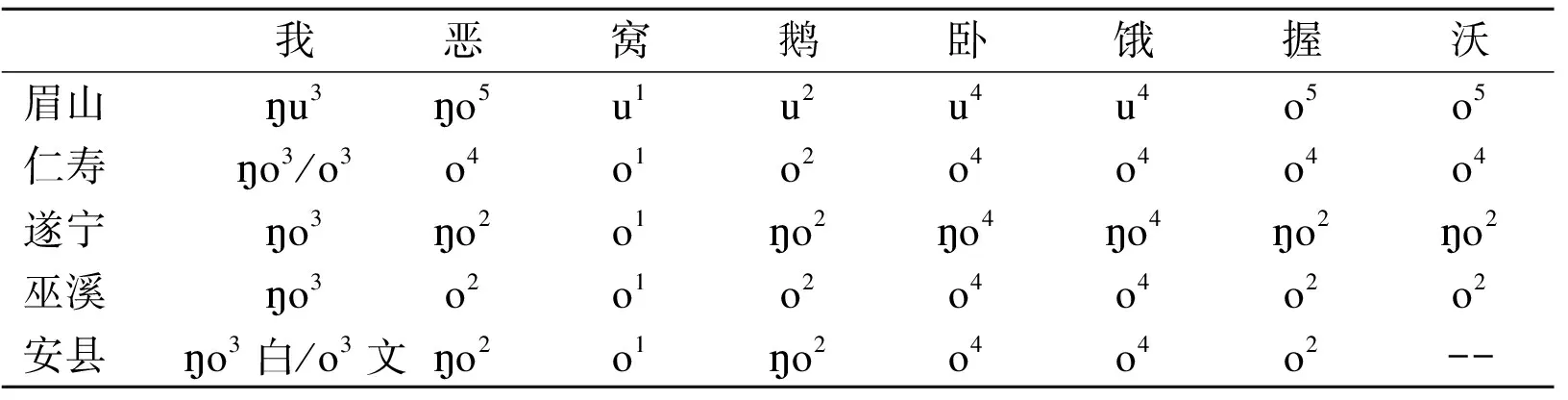

表1 四川官话疑母鼻声母字分布表

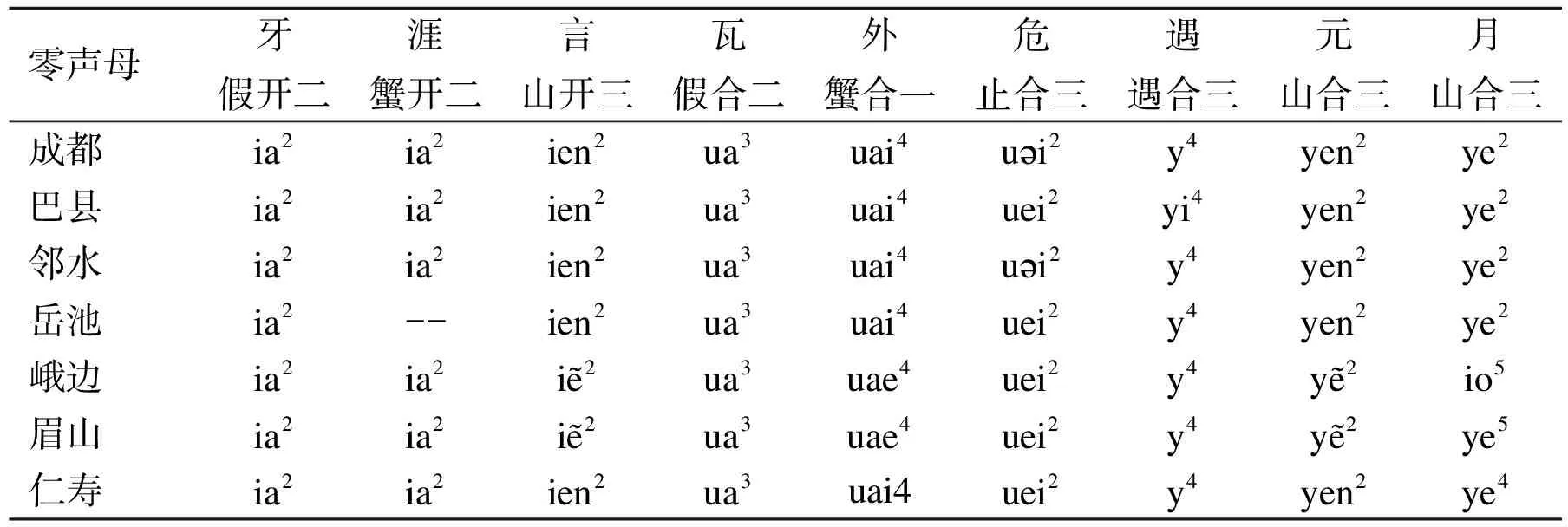

表2 四川官话疑母零声母字分布表

续表(2)

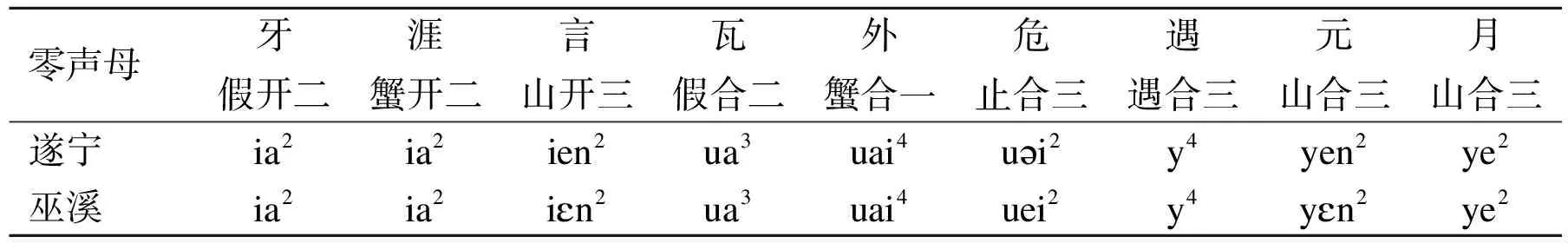

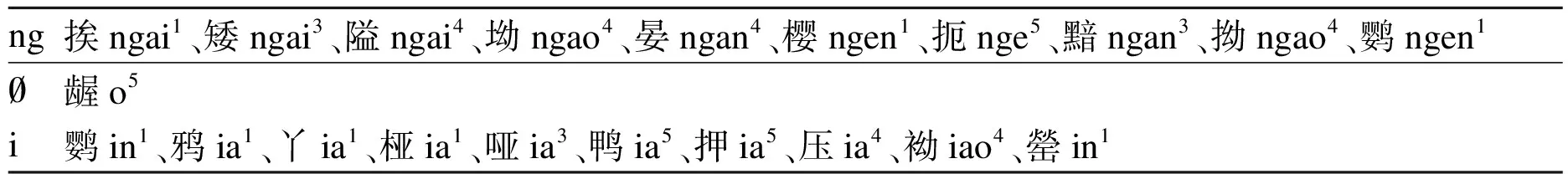

表3 四川官话影母鼻声母字分布表

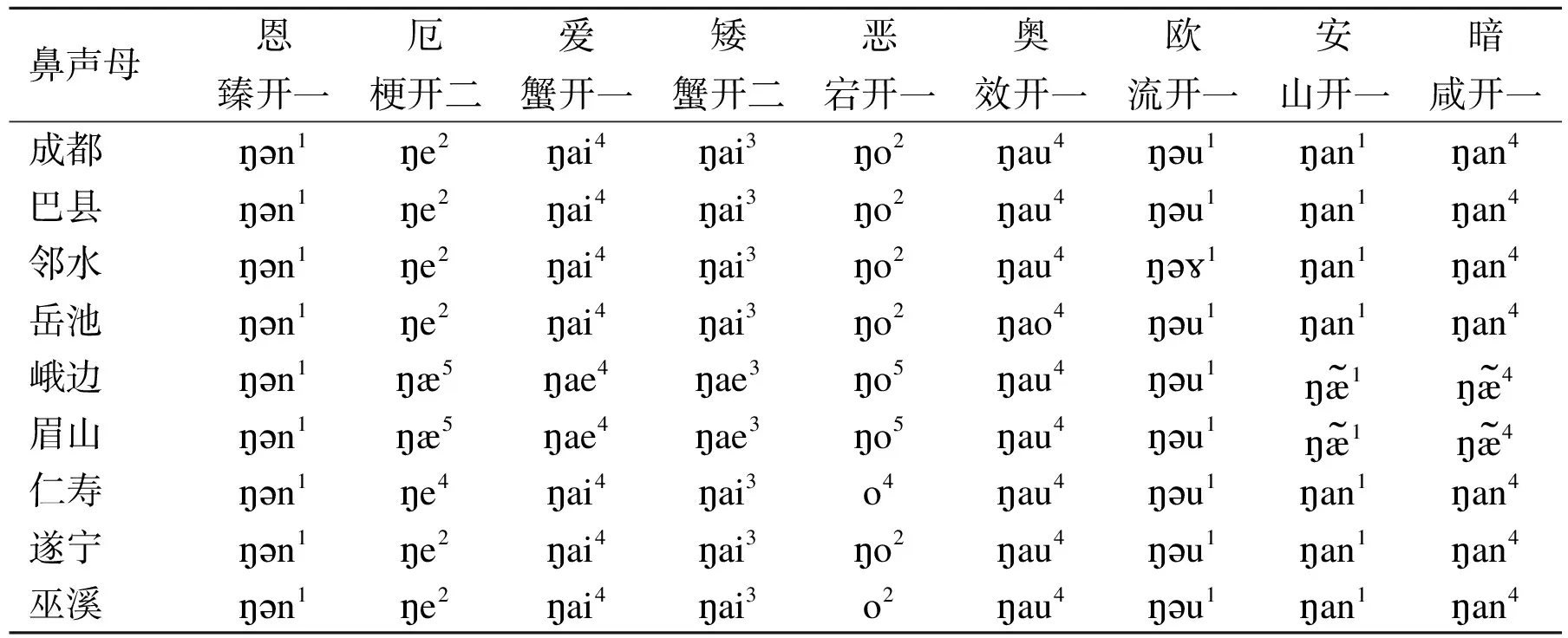

表4 四川官话影母零声母字分布表

总结上表能够发现,影疑母音值演变趋势相似,而也有不同,如只有疑母演变为鼻腭音-(与泥合流)。ŋ-与-在音节配合上大体互补,ŋ-只出现在开口呼,-不出现在开口呼,即没有ŋ[+high](3)根据区别特征理论,无论是元音i、u、y还是半元音j、w、,均具有部位特征[+high],这样用这一特征限制,就避免了讨论杨时逢(1984)记作单元音的衣i、乌u、鱼y等是否有一个带摩擦的前置半元音。从后文看,这一问题也不影响结论。音节形式;-则与-存在对立。以成都为例列表如下:

表5 成都官话疑影母四呼配合表

续表(5)

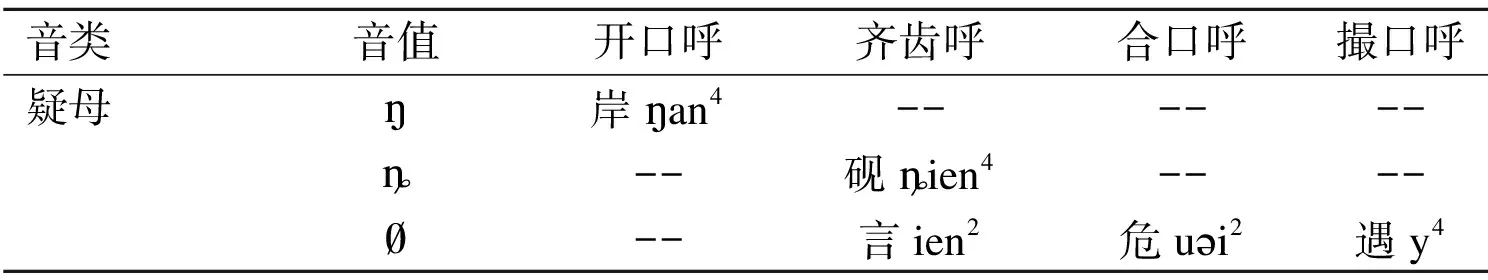

上表为近代四呼格局,而引入中古四等作参照,各音值所属音类如下:

表6 四川官话ŋ-、-、-中古来源表

表6 四川官话ŋ-、-、-中古来源表

音类疑母音类影母音类 一等、二等开口字一等,二等开口字ȵ三等、四等开口字〔4〕-- 一等合口;一等合口;二等、三等、四等字,无论开合二等、三等、四等字,无论开合〔4〕二等例字如“咬”ȵiao3,例字表未体现,属于孤例。

比较两表,可以发现,影疑母并未平行合并,以中古音为条件,不同音类的去向有出入。要进一步解释双方的演变,需要考虑以下两个问题:1)以上只是排列例字,不同音类例字的归并是否数量悬殊;2)以上只是共时平面的分布,是否混有不同层次。易言之,分清主流与支流、自源与他源,是解决影疑母分化的关键。

3 疑母的演变路径

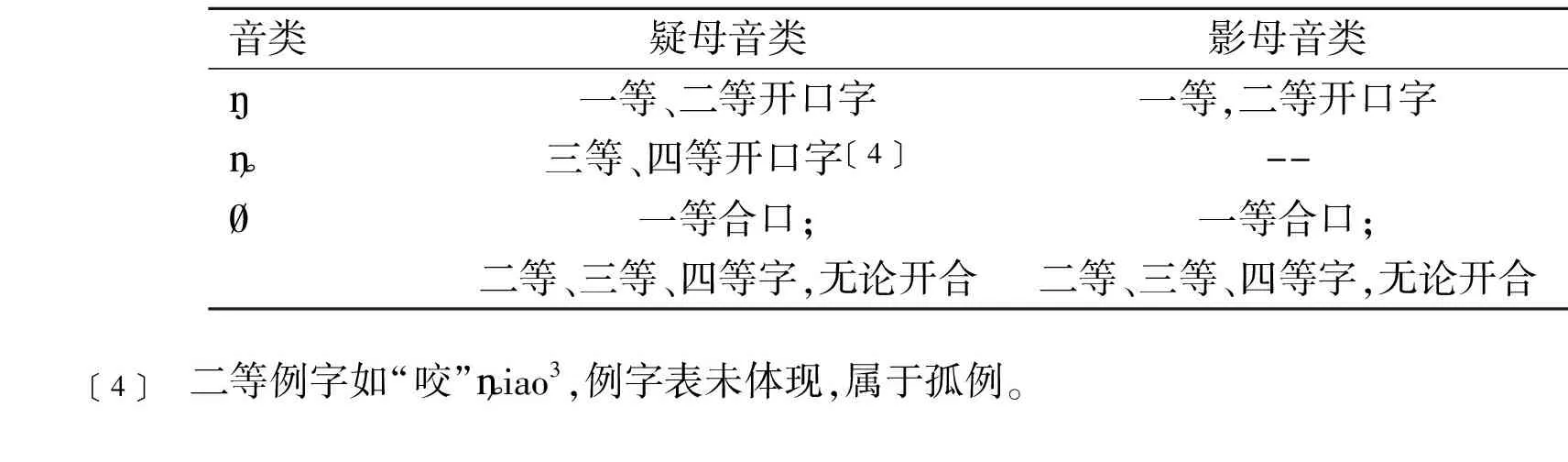

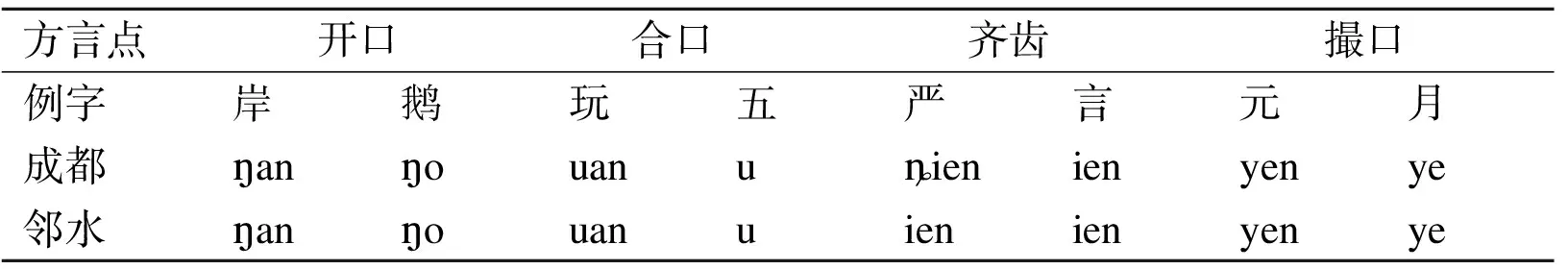

孙越川(2016:49)列出了疑母分布的四种类型:(4)下表用原书记音形式,与“调查报告”不尽相同。

表7 孙书疑母分布例字表

继而得出结论“四川西南官话各方言点中,疑母在开口、合口前读音基本一致,以零声母为主,开口韵前部分字还保留舌根鼻音声母ŋ,在齐齿、撮口呼前则有较大区别”。但这一结论并不周延。仅从上表来看就不能解释为何开口的“岸”系统地全部读为ŋ-,但合口字完全读为-,更不能说明第一节例字的分布。影响孙文结论的有两个问题:一是撮口呼位置的“虐”。“虐”在杨时逢(1984)报告中一律是齐齿形式io,而在四川大学方言调查工作组(1960)的报道中是撮口形式。从汉语史来看,“虐”是宕摄三等开口字,语音上固然存在o[+round]逆同化i介音的情况,但是音系上“虐”仍应该算作齐齿呼,否则就会影响到疑母分化规律的总结。二是与三等“严”对应的是二等“眼”,中古地位并不相同。下文还要再提到这两点。我们换掉孙文的例字,重新按四呼形式列表:

表8 本文疑母分布例字表

续表(8)

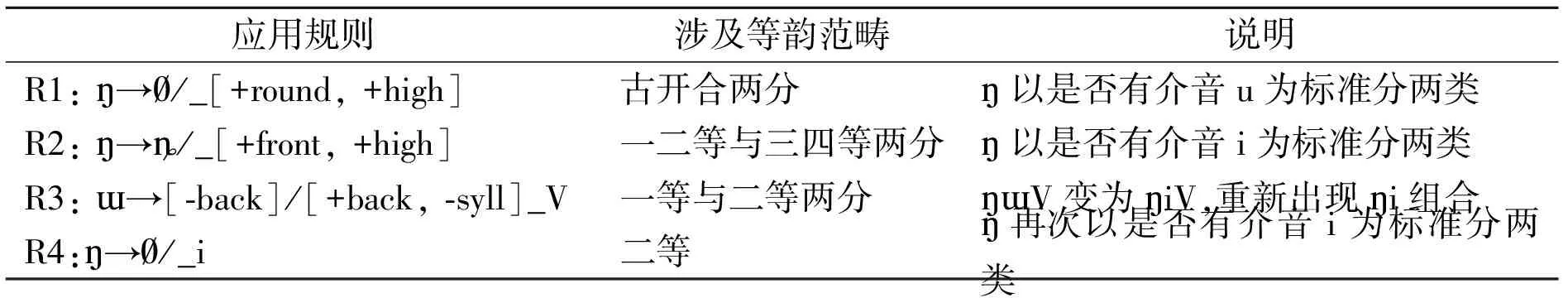

表格重新呈现出清晰的规律:以开合为条件,疑母字分为两类,凡是圆唇介音(古合口),无论哪个方言点均脱落声母。而古开口一类在声母位置存在[±nasal]的交替。因而我们很容易能看出疑母字的第一条音变规则:

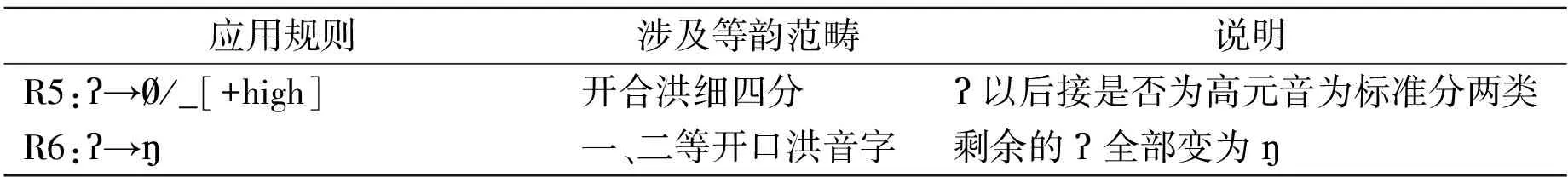

R1(5)R为“规则”Rule的简称,下同。后鼻音脱落规则:ŋ→/_[+round, +high]

该规则表明凡是古合口字都脱落鼻音声母。再来看古开口字的演变,四川的多个方言点都存在ŋ/的两类对应。(6)所谓“两类对应”实际是层次叠置,见下文。根据表3显示的ŋ-与-的互补分布,能够看出在细音前ŋ-舌面化:

但是从例字看,开口呼也存在鼻音与零声母的交替。我们认为这种交替不是四川自身音系的发展,而是语言接触带来的异源层次干扰。杨时逢(1984)在安县记音时明确指出“我”有ŋo3白/o3文两种形式,可见其记音是注意到这种声母差异的。而杨时逢(1984:26)在描写成都方言时只说明“疑影两母开口一等字全读ŋ”,并未指出存在异读,但是传教士材料《西蜀方言》的格局却并非如此。如表中成都话的例字“鹅”ŋo2读为后鼻音声母,在《西蜀方言》中“鹅”却读为o2。

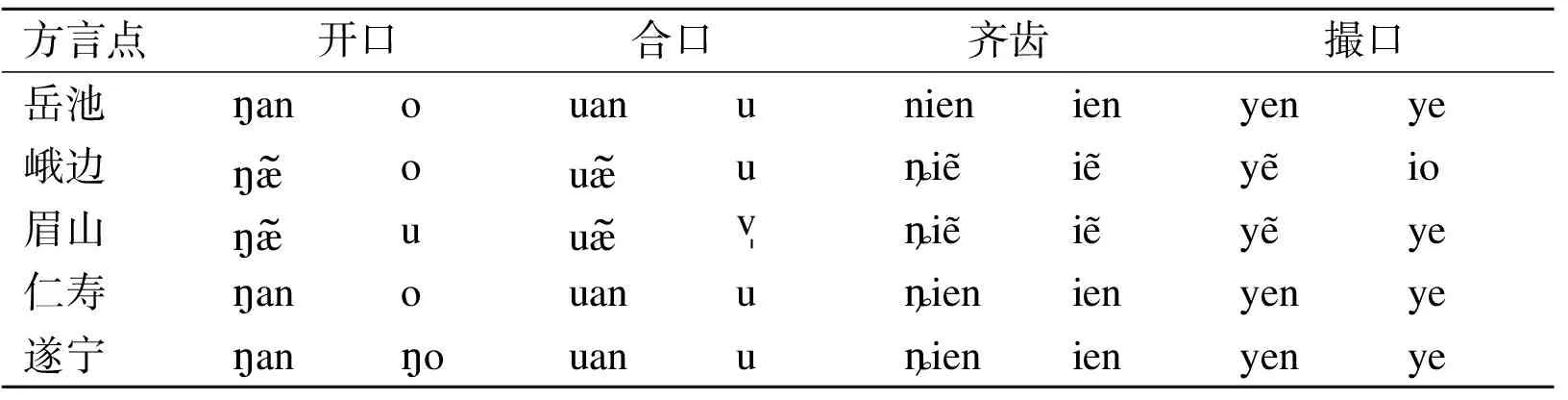

进一步列出《西蜀方言》所有疑母开口一等字的声母情况:

表9 《西蜀方言》疑母开口一等字读音表

尽管疑母开口一等字较少,但仍可看出规律,即零声母字只出现在o韵母。但是又不能简单视为条件音变,因为还存在最小对比对“娥”“齶”“我”(粗体)。这一例外下文分析。表中后鼻音声母远多于零声母,零声母只出现在特殊韵类,这显然与统一变为零声母的古合口存在巨大差异。

表10 《西蜀方言》疑母开口三、四等字读音表

三、四等字存在三种声母形式,其中ng-与n-环境完全互补,ng-只出现在单元音i之前,与泥母细音字存在拼写上的对立:疑ngi2≠泥ni2,而在“调查报告”中二字同音,暂时不清楚这种对立是不是口语雅音(曾晓渝2018)中的特殊现象。而根据“仰”存在niang3/iang3异读,可证明n-/-的这一交替一定不是条件音变。-母字极少,只有4字,又较为常用,很可能是借词。

从上面一等与三、四等字的比较来看,杨时逢在安县一地指出o是文读形式,《西蜀方言》的文读色彩更重,而-形式比记录通俗口语的杨时逢(1984)的调查更多,但在总体数量上只占少数,所以可以认为-形式是外来的文读成分。

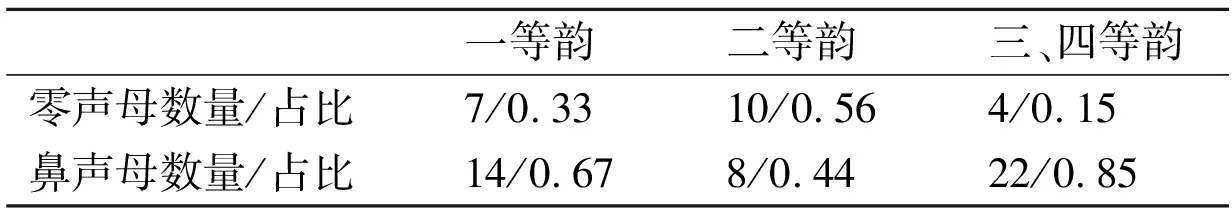

但是疑母开口二等韵的情况则完全不同。根据R2,很容易通过演绎推理得出,疑母二等字视韵母是否具有i介音,应该存在两种整齐的形式ŋ-/n-,而由于受到借词与词汇扩散影响,应该也存在零星的-形式:

表11 《西蜀方言》疑母开口二等字读音表

表12 《西蜀方言》疑母开口字声母统计表

二等韵的零声母形式要超过半数。在8例鼻声母中,与细音一致的n-形式少至一例。与三等韵相比,三等韵ŋ-变为-是系统的变化,而二等韵的ŋ-变为-则只是极个别的单字。如果认为二等韵的-也是后来的借词层次,就不能解释疑母为何只有二等字才被借词完全置换,三、四等字则只有极少数的常用词被置换。故而二等韵增生i介音后脱落ŋ-声母才是其自身的音变方向。除了-形式远多于三等韵外,还可从方言接触的视角观察。

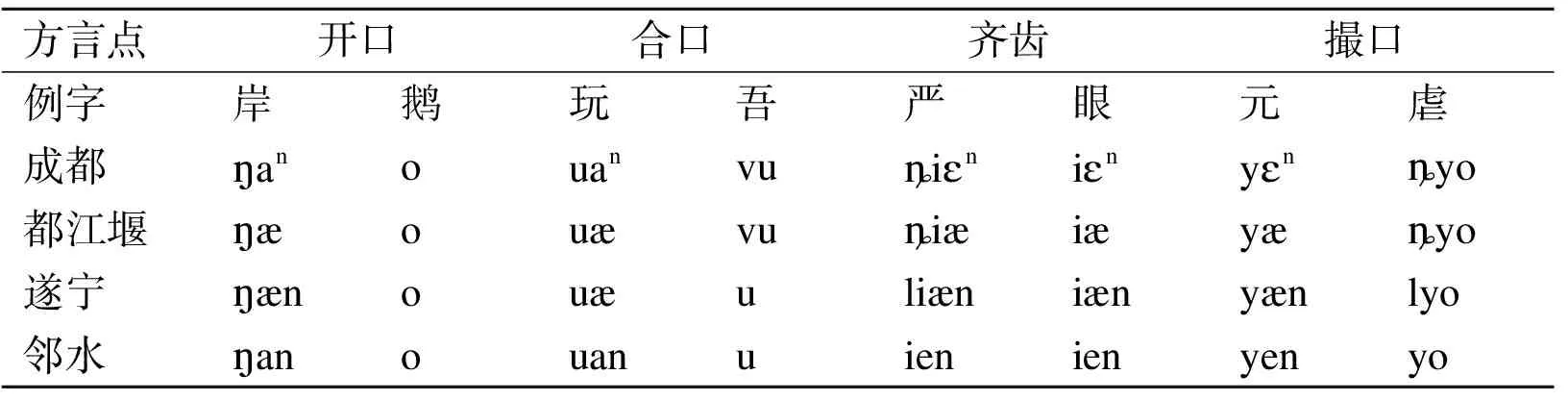

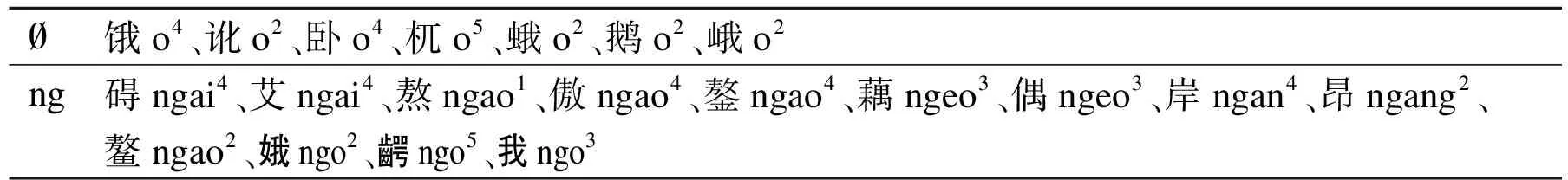

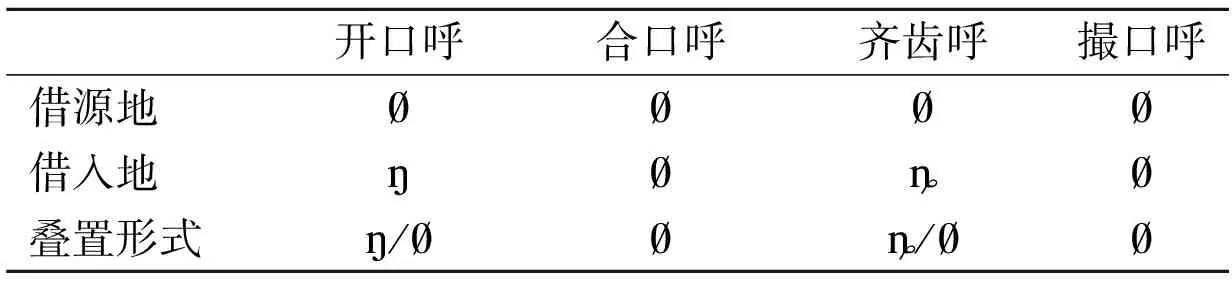

要指认疑母字除二等韵之外的零声母来自方言接触,还得进一步追溯借源。考虑到湖广填四川的人口迁徙路径,以及江淮官话的影响可能性,如果这一层次来自方言借入,最可能的就是相关地点的方言。请见下表:

表13 相关方言疑母字例字表

上表武汉、长沙、双峰来自北京大学中文系(2003),黄冈来自赵元任(1948/2012),临澧来自杨时逢(1974),南京来自刘丹青(1995),合肥来自李金陵(1997)。从上表可以看出,湖广地区(注意不是方言区)的疑母字特点就是在圆唇介音前一致脱落,而开口保留,格局与四川官话相同。与黄冈同属江淮官话的南京、合肥则一律脱落。而“虐”在武汉、长沙、双峰韵母音节形式均为Nio,N表示音值不同的鼻音声母,与齐齿呼的音系表现一致,介音又都是i,这也再次证明在音系上不能把四川的“虐”处理为撮口。上表显示出湖广、四川地区在疑母分合上的一致性,而江淮官话的代表南京、合肥则完全是另一种类型。在开口形式中,恰好武汉、长沙都存在ŋ-/-的层次,与四川官话表现十分一致。上表同时解决了一个问题,即为什么疑母字只在开口呼与齐齿呼有鼻音、非鼻音的层次。因为如果这些借词真来自某个鼻音完全脱落的方言如南京话,那么其与已经应用了R1、R2规则的四川、湖广地区的声母对应形式如下:

表14 疑母字声母借入形式对应表

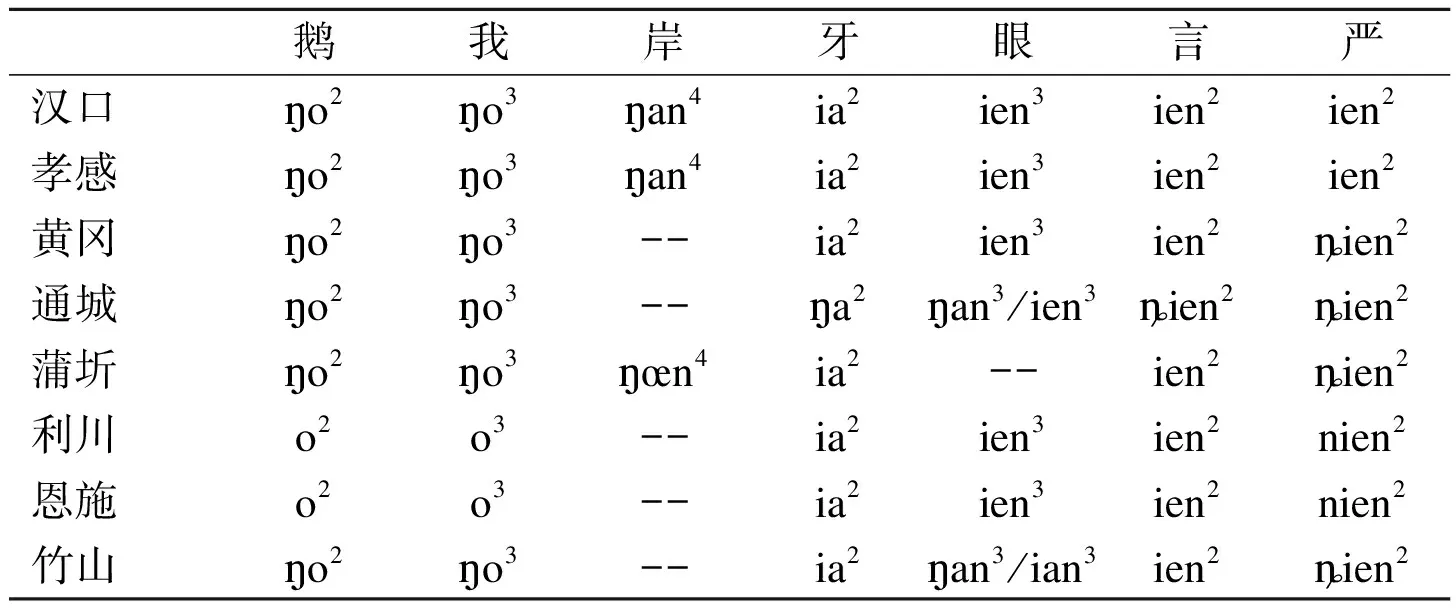

既然借源地与借入地的合口与撮口两类声母形式相同,自然难以在此音韵地位上体现出外来的叠置层次。根据赵元任(1948/2012),再进一步观察湖北地区疑母各等例字:

表15 湖北方言疑母开口字对应表

由上表可以看出以下规律,在存在ŋ-声母的地区中:

1)疑母开口一等字除了o韵母外一律读ŋ-;

1)正如何大安(2004:52、57)所言,“方言接触所引起的不同方向的演变,还有一种常见的形态,这种形态可以称为‘比附音变’”,“但是如果两个方言在音韵结构上不完全相同,那么他们对于此一共同规律的反应的一致之处,只及于最近表层的语音层面,而不能到达音韵层面”。某些江淮官话如南京(见上表)选择了疑母完全脱落的道路,而西南官话只有二等字ŋi发音不自然,选择了“比附”这一规律,其他音韵位置(一等为ŋV,三、四等为i)发音自然无需调整。

2)承认音变的任意性,难以找出明显的原因。如汉语史上tsi音节的变化,主流是ts→t,但中古在止开三这个小音类上变化的是韵母i→。

总之这批二等字应用了下面的规则:

或许有学者会说,采用这一观点,二等合口形式就会成为例外。如果的演变在R2之后,则二等合口会在R1应用后重新出现一个ŋu形式:碗ŋuan→ŋuan,此时ŋuan错过R1就不会脱落ŋ声母,但四川话中的“碗”却是uan。倪博洋(2020)已经说明,“从音系学角度看,二等合口的两个介音同时具备[+back]特征……由于、u具备同样的区别特征,违反强制性非等值原则OCP(Obligatory Contour Principle)”,很早就发生→/C_u。也因而合口二等字在四川官话的原始形式中就已经是CuV。

4 影母的演变路径

接下来观察影母的语音史变化。牟成刚(2016:70、79)指出:“疑影母在西南官话中的今读类型较为一致,即开口呼、合口呼、撮口呼疑影母分别合流为一类,但中古开口三等字(今读齐齿呼)仍处于基本对立的格局。”并注意到“开口三等对立的情况,……是证明疑影母早期二分格局的重要证据”。所言大体不差,但是漏了四等,四川如成都话的“研”ien2与“烟”ien1也存在声母对立。影疑母究竟为何既合流又存在对立,这种参差与其分化途径不尽相同有关。应该区分,所谓影疑母合流并不是一方归入一方的单向变化,而是两者均从中古形式依条件演化,双向归并,而在音值上达成相同的结果。可以简要概括为:生成音值相同,涉及音类不一,音变环境有异。这种演变中疑母读ŋ-属于存古,影母读ŋ-是创新,读-者则反之。最终影疑母均失去了独立的音类地位。

以[+high]为条件可以进一步涵盖所有的单元音形式如“衣”i1、“乌”u1、“於”y2。

前文提到疑母经历了两条音系规则R1与R2,经历R1的疑母古合口字很自然地与影母的古合口字合流。影母经历过R5之后,只剩开口洪音保留喉塞声母-自成一类,因而该声母字,尤其是常用字在音系中数量过少,随之而来的就是-音位的功能负担量少。Hoenigswald(1960,转引自孔江平和李永宏2016)认为“在一种语言里,如果一种对立用得很少,它的消失对系统的危害要小于功能负担大的对立”。由于对立不多,而发音部位相近,故喉塞音-与同样功能负担量少的后鼻音ŋ-合并,发生无条件中和:

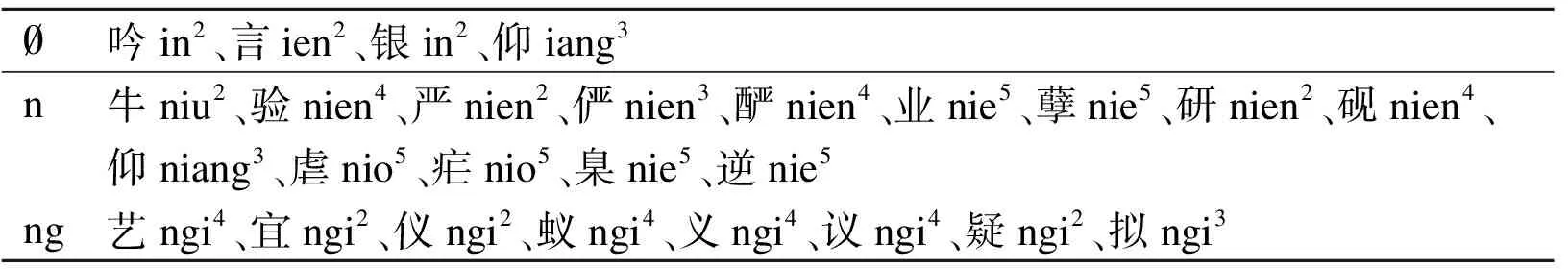

所以实际上,疑、影母合流是一个双向过程:影母开口呼并入疑母ŋ-,疑母二等字与古合口字并入影、云、以、微-。这也就解释了为何影、疑在三、四等存在对立:影母先应用R5,细音字失去喉塞音变为零声母,而疑母的细音字受演变规则R2影响变为-。当影母再应用R6,并入疑母时,靶音段只剩下了洪音开口字。请观察《西蜀方言》影母开口一等字的读音:

表16 《西蜀方言》影母开口一等字读音表

从今读来看,以韵母是否为o为条件声母大体分为两类,o为何特殊后文解释。

再看影母的开口二等字:

表17 《西蜀方言》影母开口二等字读音表

开口二等字视后接介音分为两类,数量大体相近,说明二等后起的i介音参与到演变,R5发生在R3之后。

最后对比疑母,总结影母的变化:

表18 四川方言影、疑母音变比较表(7)影母二等字实际视后接介音两分:ŋ/_、/_i,不像表中所展示的规整并入ŋ。

表18 四川方言影、疑母音变比较表(7)影母二等字实际视后接介音两分:ŋ/_、/_i,不像表中所展示的规整并入ŋ。

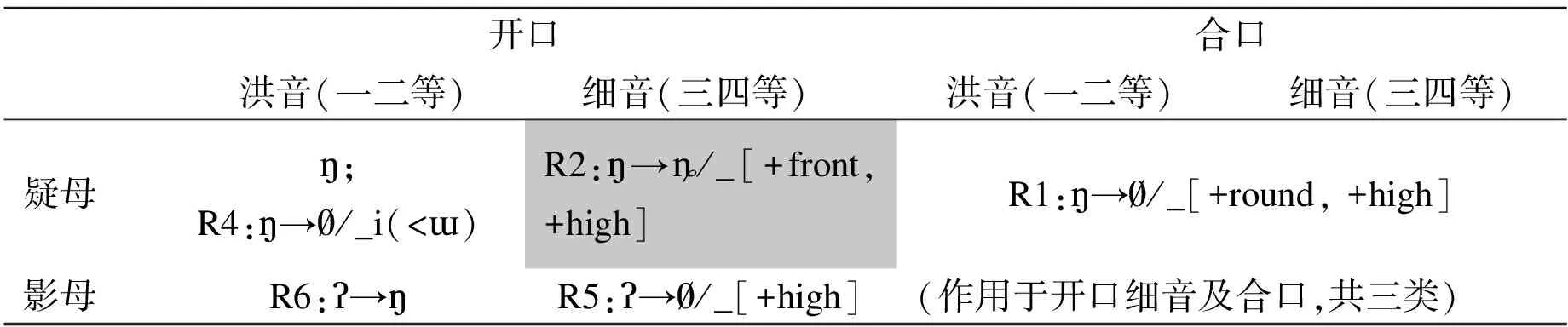

开口洪音(一二等) 细音(三四等)合口洪音(一二等) 细音(三四等)疑母 ;R4: → /_i(<ɯ)R2: →ȵ/_[+front,+high]R1: → /_[+round, +high]影母R6:ʔ→ R5:ʔ→ /_[+high](作用于开口细音及合口,共三类)

表中疑母R2一栏加上底纹,是因为只有R2的作用结果与影母不同,折合成中古音类,就是三、四等开口字。

5 ŋo音节的例外解释

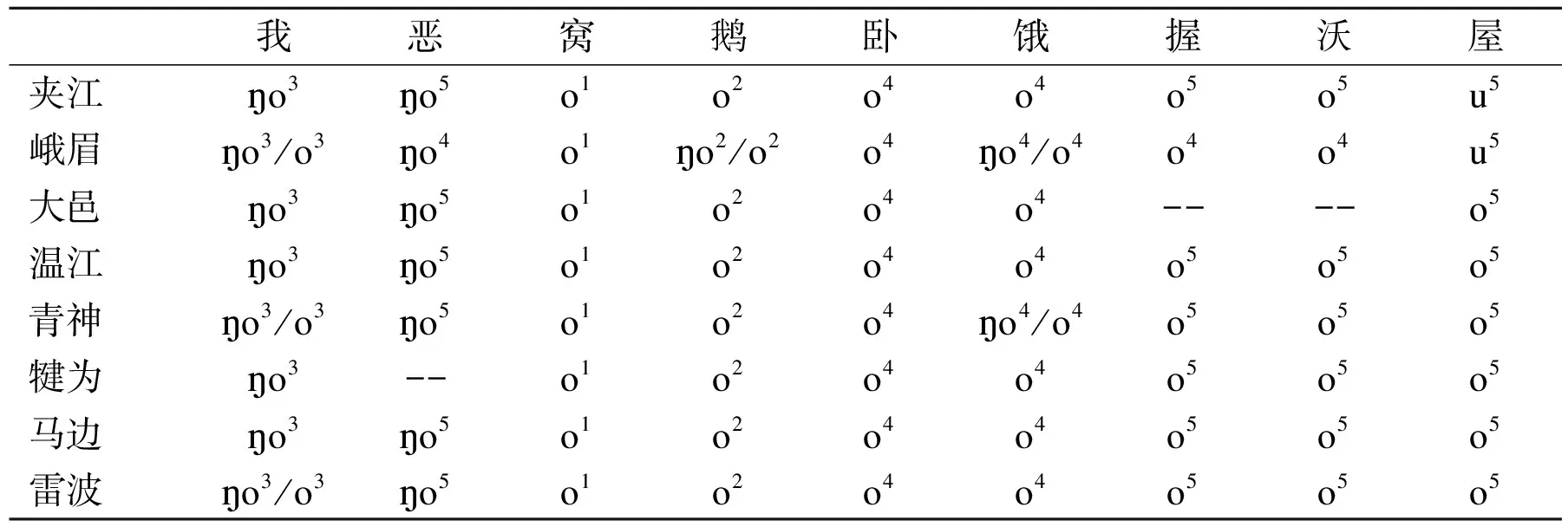

最后解释为何ŋo音节在不少方言出现o形式例外,先来看例字:

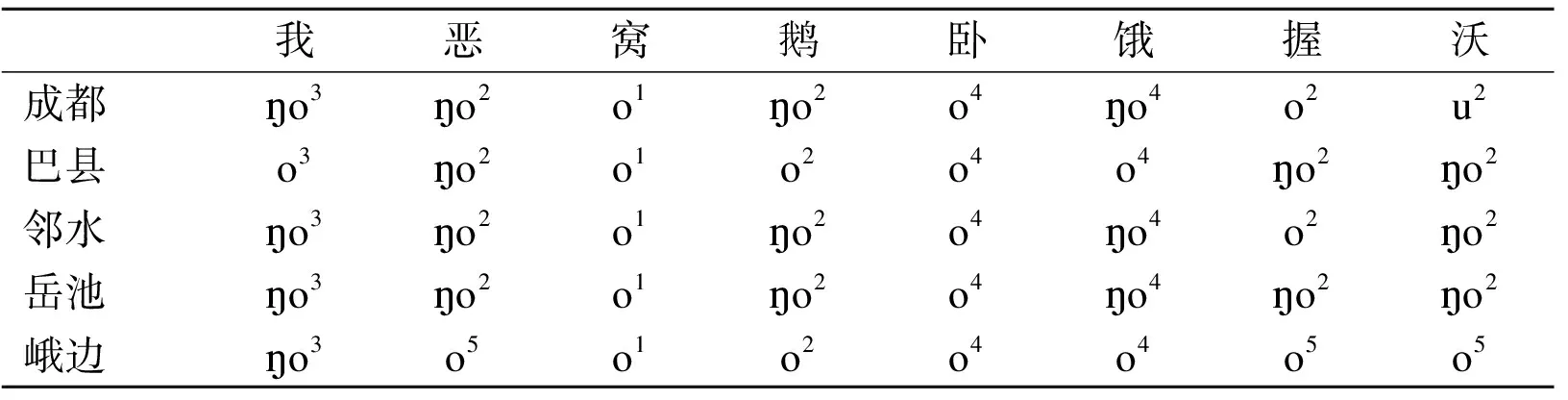

表19 四川官话ŋo音节例字表

续表(19)

表中形式极为参差,甚至同一方言出现层次叠置,如仁寿、安县的“我”。从地理分布来看,上表呈现出一个问题,如果我们认为ŋo形式是自身规则音变,o形式是外来的话,为什么在四川腹地地区,被学者认为是保留了较早四川语音面貌的峨边、眉山等地,读o的形式反而多于ŋo呢?来看其他川西官话情况:

表20 川西官话ŋo音节例字表

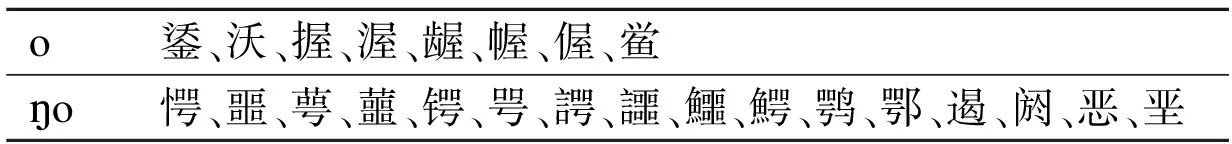

这些方言点集中显示了o的数量要多于ŋo。我们认为这些地区的o在应用R1:ŋ→/_[+round,+high]与R5:→/_[+high],即疑母的开合分声与影母的高低分声时,一部分o类音节读音为uo,在参与到两个声母的演变之后,才发生*uo→o。我们引入的“屋”参照词项表明,这一片区域很多方言点如表中的大邑到雷波,u类入声字“屋”都与o类“沃”合流。那么当时合流的语音基础可能是因为这些点曾经有个o读为uo的语音史阶段。此外在其他方言点中,一些设立音位为o的字实际读音也为uo。如我们调查的重庆发音人“窝”即发为uo/wo,并表示不能读o,所以“窝”字也是零声母(带摩擦)的读法。可见此音位在不同地区内部属字是有区别的。再来看文献证据,在清末成都状元骆成骧创作的读书音韵书《四音辨要》中,ŋo与o在入声字上有系统的对立,全举如下:

表21 《四音辨要》ŋo与o音节对立表(8)该书依据笔者自购“清明纪念会梓行”本,音系性质已有另文刊出。原书只分出小韵,没有注音,之所以认为“沃”类读o,“恶”类读ŋo,是根据当代方言(前表)形式。

凡是o读音的都是今官话多读合口的沃韵与觉韵字(原开口,在不少官话方言转入合口),凡是ŋo读音的都是山、宕摄开口字,语音史上存在过整齐的开合对立,可支持我们总结的规律。传教士文献如狄考文在《官话类编》记录的重庆话字表中,特意注出“阿山阿,引者注”“窝”虽然记作o,但实际上省略了w(“thereforewois omitted in the table”狄考文1900/2017:引言第54页)。童文献《西语译汉入门》中“零声母的o有时也拼作ouo,如‘窝’ō(18页)/oūo(21页)”(陈伟2018)。“窝”这一特殊边际音节在“报告”字表中就反映为零声母。

总言之,四川官话在语音史上存在过两类形式的o/uo,前者以山宕摄入声开口字为代表,后者以沃韵与觉韵入声字为代表。这两类字在当代四川部分方言合并:uo→o,少数词汇扩散滞后保留了原始的uo(如“窝”,也可能是外来的)。Gussenhoven 和Jacobs(1998:115)以荷兰标准语和Sittard方言的差异为例,指出“the sets of phonological rules they have may only be partly identical ……Varieties may also have the same rules, but apply them in different orders”,不同方言可能有各自的音系规则,而相同的音系规则在方言变体中也可以存在不同应用顺序。那么我们可以设立一条补充规则R7:u→/_o。(9)从狄考文记载的果摄开口的“阿”读为wo看,四川官话不同方言的o/uo分布应该是果摄开合口合并后的不同表现,即非果摄的“沃”类与“恶”类开合对应整齐,而歌戈合并后归入uo,并非中古开合对立格局。如果在R7应用之前,影疑母的声母先分化,就会在音系中出现o与ŋo的对立。u介音既满足疑母的开合分声,又满足影母的高低分声,所以两类字的音变结果都是零声母uo,之后发生uo→o与ŋo对立。观察ŋo音节例字表,川西地区铎韵开口的“恶”基本读ŋo,沃韵合口的“沃”基本读o,与《四音辨要》显示的格局一致。在规律分化后,随着四川内部不同方言接触,影疑母字只有o与ŋo声母读音不同,在同一地区出现层次叠置,其他音类则读音一致,没有层次。赵元任(1948/2012)列出的湖北方言地图中,第十二图专门绘制疑影洪音的地理分布,其设置的两个对比项“全读ŋ”“全读ŋ,但今[o]韵前失落”,类型分布与四川一致,或许o例外的成因也相同。

6 结语

总结前论,考察影、疑母字在四川(甚至湖广)的变化,应引入等韵学的两个观察维度:一是开合,二是四等。这两个概念均通过介音起作用:

表22 古疑母字分化表

表23 古影母字分化表

从而得出本文结论:

1)当代四川方言影疑母发生双向合并,以中古的“等”为维度考察,两者变化路径并不平行。

2)疑母字的演变比影母复杂,应该先以开合为标准两分,再观察洪细。从二等表现看,疑母分化格局要早于近代官话四呼格局形成之前。因此二等的齐齿呼与三、四等的齐齿呼走向不同,只引入四呼概念不能周延地描述疑母的语音史演变。

3)无论影疑母都在ŋo音节出现例外,与当时ŋo音节的实际音值有关。

4)四川方言影、疑母的分合与湖广地区表现一致,体现了双方在语音史上的共同创新。

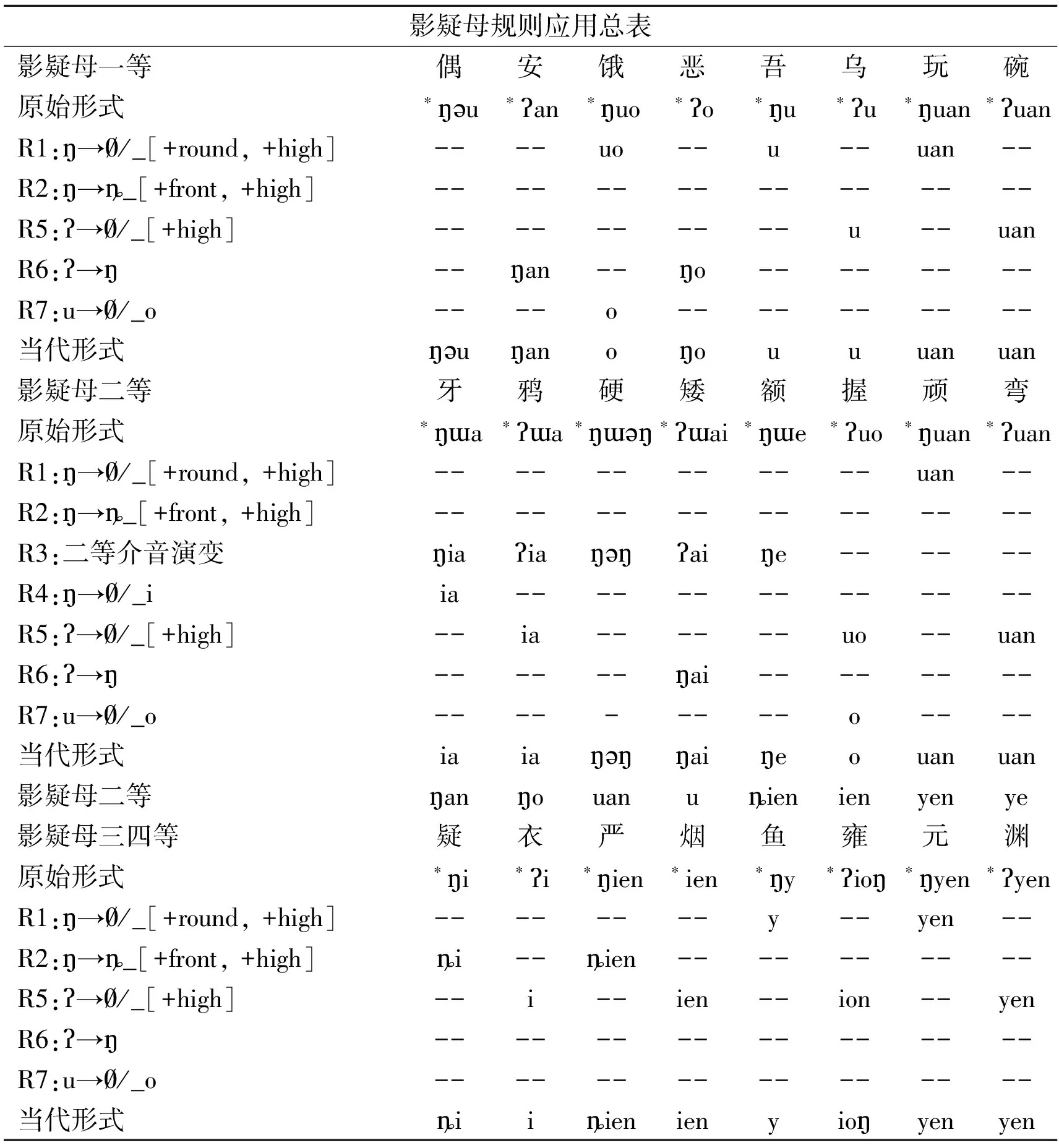

对于第四条结论,我们用的比较标准是地区而不是方言系属,是因为从前文表格可以看出,今天湖广地区分布的西南官话湖广片、湘语、江淮官话黄孝片,其影疑母分类大都是这种格局。(10)而湖北中部大片地区都读为零声母,与东西两域四川型构成地理语言学中的A—B—A型分布,见赵元任(1948/2012)绘制的地图,可能来自北方的中原官话接触影响。如果深入梳理,有可能反映出这是一种地域性而不是语言系属性的创新,与移民活动密切相关。而进一步追溯,或许有助于理清江淮、湖广、四川地区复杂的语言关系。这种大范围的语言比较应立足于所涉所有单一方言的细致研究,故暂以俟将来。最后我们参考薛凤生(Hsueh1992:392-393)的体例,以成都为例列出四川官话影疑母分化的总表:

表24 四川官话影疑母规则应用总表

上表说明:

1)“原始形式”仅就声介组合而言,不参与演变的韵母形式暂不讨论,也不注明声调;

2)非二等的表格省去二等介音规则,以省篇幅;

3)一等的“饿”杨时逢“四川”点记作ŋo,“华阳”记作o,《西蜀方言》记作o,其余川西地区如“灌县”(今都江堰)也多是o,我们把o视为川西地区原始形式,ŋo为外来接触形式;

4)前文已交代,二等合口的介音脱落得更早,所以原始形式无介音。二等开口的介音或者脱落,或者变为i,表中用“R3:二等介音演变”形式灵活处理。要之非本文所重。