苏区故事红军无线电侦察部队“半部电台”起家

2022-05-18

“毛泽东说:‘和蒋介石打仗,我们是玻璃杯押宝,看得准,赢得了。这个玻璃杯就是指破译敌人密码的工作。”这是破译英雄邹毕兆回忆录《玻璃杯》中的第一句话。

土地革命时期,红军就已经拥有了一支“制电子信息权”的无线电侦察部队。这支部队能破译敌人的所有密电码,掌握敌人最高层、最直接、最核心机密,为红军成长、壮大作出了特殊贡献。由于对敌斗争需要“绝对保密”,这支神秘部队直到21世纪初才被解密。

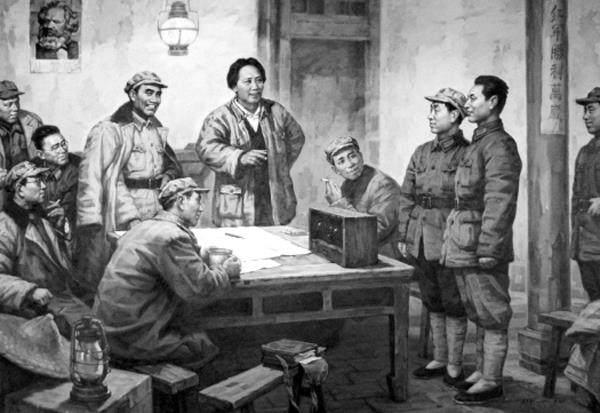

“半部电台”起家,三万将士连夜行动“横扫千军如卷席”

1930年12月16日,蒋介石集合10万人马,发动了对中央革命根据地的第一次“围剿”。毛泽东和朱德采取诱敌深入的方针,指挥第一方面军,于12月30日在龙冈全歼国民党军前敌总指挥张辉瓒的第18师和两个旅,共毙伤俘敌九千余人,活捉了张辉瓒,取得龙冈大捷,粉碎了蒋介石对红一方面军的第一次“围剿”。此次战斗,红军不仅缴获张辉瓒部的一部电台,还解放了电台人员。这部电台发报部分被毁坏,但收报部分依旧完好,故被称作“半部电台”。

1931年1月4日,毛泽东、朱德接见了王诤、刘寅等被解放的电台人员,欢迎他们参加红军。两天后,他们在江西宁都县小布镇赤坎村架设起“半部电台”。伴随着耳机里传来“嘀、嘀、嘀”的声响,红军第一部无线电侦察台接听成功,红军的无线电技侦情报工作由此展开。毛泽东、朱德任命王诤为红军第一个无线电队队长。

王诤回忆:“龙冈大捷后的第四天,红军在东韶痛击谭道源(时任国民党军第22军军长)军时,又缴获到一部电台。这回红军战士们小心地把它送到红军总部。从此,红军就有了一部完整的电台。第二次反‘围剿之前,红军只有这一部半电台,不能建立两地之间的无线电通信。我们的工作,除了每天抄收伪中央社的新闻通讯外,还要收听和判断国民党军无线电台的消息,以帮助总部了解敌军动向。”

刘寅回忆:“国民党军队根本没有想到红军会有无线电台,所以他们在无线电通信中无所不谈,每到一个新的驻地,就要相互询问:‘QRC?(你们驻在何处?)国民党军队调动之前,我们经常可以收到他们互相发送的电讯:‘请将电报发得更快些,我台奉命要立即出发‘请立即停止联系,我们立即出发,X小时后再见。那时敌人通报用密码,通话用明码,有时加点英文。他们在通话中什么都谈,部队行动到什么地方,都会互相告诉。”

邹毕兆回忆:“王诤和刘寅刚到部队就能收听国民党军队电台信息。蒋军电台在通报中一般都要问对方所在的位置,有时也问对方配属的部队,哪部电台属于哪个师、哪个旅很容易弄清楚。部队电台所在的地方自然是蒋介石这个师或旅所在的地方。毛主席得到王诤、刘寅从无线电中收听到的情报后,立即分析敌情、指挥作战,帮助红军在战斗中取得胜利。”

1931年4月,蒋介石对红军发动了第二次“围剿”。王诤回忆:“毛总政委、朱总司令要求我们电台人员高度集中,侦听敌人行踪。二十多天的时间里,我们不分白天黑夜,一直在捕捉耳机中出现的每一个无线电信号。5月15日黄昏,我们终于截获公秉藩(时任国民党军第28师师长)师部电台与该师设在吉安留守处电台的通报。师部电台说:‘我们现驻富田,明晨出发。吉安电台问:‘去哪里?师部电台回答:‘东固!我们立即把这份情报送到总部。”

毛泽东、朱德收到情报后非常高兴,立即传令红军“务必在16日拂晓前,占据东固岭一带有利地形,全歼敌军”。三万红军将士连夜集中优势兵力,全歼公秉藩第28师和王金钰第47师的一个旅,取得了第二次反“围剿”的胜利。战后,朱德对技侦情报工作给予表扬。毛泽东写下《渔家傲·反第二次大“围剿”》,歌颂红军“横扫千军如卷席”的伟大胜利。

遭几十万大军围追堵截,电台技术队伍迅速扩大

1927年,蒋介石叛变大革命。国民党几乎占据了中国所有的大中型城市,以及经济、文化、科学、教育资源。但是,关于无线电通讯的使用,国民党军却被红军弯道超越。红军必胜、蒋军必败的局面在1931年就已经埋下伏笔。

邹毕兆回忆:“毛泽东、朱德在1931年1月28日发出命令,肯定了无线电侦察在战争中的重要作用,并明确无线电工作是目前需要的重要技术工作。现在需要扩充无线电队的组织,用以解决通信、侦察和得到时事消息的需要。命令从全军抽调14名高小毕业的青年到总部无线电队学习。”

毛泽东、朱德不仅在通讯联络中使用无线电,而且开展无线电侦察,以“了解敌人的位置和行动”。他们求贤若渴,亲自接见被俘的国民党军电台技术人员,而且注重培养红军“可造就青年”学无线电技术。

1931年2月10日,红军的第一期无线电训练班在宁都县小布镇陈家土楼开课。毛泽东亲自上第一堂课,强调:“革命是不可阻挡的”“无线电是我们的千里眼、顺风耳”。朱德讲话:“红军字典里没有‘困难二字。敌人有的,我们也会有。”王诤组织了教学和思想政治工作,他和刘寅担任教员,“第一期无线电训练班学员共12人,都是从部队挑选出来的优秀政治指导员、青年干事、党支部或团支部書记。学校后来迁往瑞金坪山岗,改名为红军通信学校。到1933年,通信学校已经拥有一千多名学员,其规模在中央根据地的各类学校中首屈一指”。

1931年3月,上海党中央培训的无线电技术人员伍云甫、曾三、涂作潮来到中央苏区,加强了无线电训练班的教学力量。第一期学员经过4个月的训练后,参加了红军第二次反“围剿”的无线电技术侦察和通信联络工作。

5月31日,红一方面军攻克福建建宁。当夜,毛泽东、朱德主持召开中央红一方面军临时总前委会议,会上除了讨论作战问题外,还讨论筹办第二期无线电训练班。

6月,红一方面军无线队在南丰县康都镇举办第二期无线电训练班,学员有18人。中革军委还在建宁组建了无线电总队,伍云甫任政委,王诤任总队长。6月2日,总队完成了红军的第一次无线电通报。总队除有一部侦察电台外,共组建了五个无线电分队,满足了总部同各军团及后方的无线电通信。

11月,红军又在福建长汀办了第三期训练班,学员达36人。由于毛泽东、朱德高度重视,培训班毕业学员的政治素质、技术水平都很高。这些人后来大多都成为新中国邮电、电子科技、工业等部门的领导骨干。

11月7日,中国工农红军第一个文字新闻广播电台正式开播。12月14日,国民党第26路军在赵博生、董振堂领导下在宁都起义,又为红军带来40余名报务、机务人员和8部电台。此时,中央红军电台总数已增加到16部,“我们自己培训出来的无线电情报队伍,成了破译蒋介石密码的关键”。

此时,各个苏区缺乏无线电技术人才,中央军委决定以第三期训练班为基础,于1932年1月在瑞金洋溪成立中央军委无线电学校,“很快,军队都配了无线电台。除了通报的无线电台以外,瑞金中革军委和前方总司令部都还有专门的侦察台,收听蒋军的位置”。

长征期間,红军共举办了11期无线电训练班,学员都是从各个部队抽调来的、有一定文化基础的青年干部,先后培训报务、机务、电话、司号、旗语等各类通信人员共2100人,培养了红军第一批无线电通信人员,并向鄂豫皖、湘鄂西、湘鄂赣等苏区输送相关人才。

1934年10月,红军通信学校改为通信教导大队,在长征路上坚持办学,边行军边学习。周恩来说:“在长征路上办学校,这是新鲜事。你们要告诉后代:红军在几十万敌人的围堵下,在敌机轰炸的间隙,仍然坚持学习电台技术,这可是相当宝贵的教材啊!”

敌人加强保密工作,红军破译组获得“秘密武器”

1931年12月底,在讨论攻打赣州的苏区中央局会议上,毛泽东力排众议,诚恳地指出,赣州三面环水,城墙高筑,易守难攻,且有国民党重兵把守,“不行,一打准输!”毛泽东拍案而起,坚决不同意打赣州。然而,中央局多数成员根据临时中央“占取一二个中心城市,以开始革命在一省数省首先胜利”的冒险主义方针,坚决主张打赣州。这是苏区中央局执行临时中央“进攻路线”的第一个军事行动。1932年1月10日,中央军委发布攻取赣州的训令,当时有人恶狠狠地说:“待打开赣州再和老毛算帐。”

攻打赣州前,朱德问总司令部侦察科长曾希圣:“敌情如何?”曾希圣答:“赣州三面环水,城墙坚厚,易守难攻,由国民党军12师34旅2个团、1个独立连和17个地主武装大队,共8000余人防守。赣州城北附近地区驻有国民党军5个师,城南附近地区驻有国民党军10多个团,交通便利,均能迅速驰援赣州。基本敌情,大致如此。”朱德说:“大致可不行,大意更不行!你们要时刻掌握敌情,确保敌变我变。”

2月13日、17日、23日,红军三次攻城,三次失利。

29日,蒋介石电令国民党军“缩小阵地、增兵进城、内外夹击,以解赣围”。陈诚立即指挥约两万人驰援赣州,十日后抵达赣州市郊,其中4个团进入赣州协同34旅作战。

国民党军所有电报都已加密,中央红军侦察科对于蒋介石、陈诚之间的来往密电一无所知,甚至连国民党军4个团入城的信息也没有掌握。敌变我未变,红军第四次攻城仍未得手。3月7日凌晨,正当红3军团准备再度攻城之际,国民党军5个团从城内出击,城外国民党军亦在城西南配合,对红3军团实施夹击,陷红3军团于危险境地。面对国民党军突然“多出4个团”的形势,彭德怀大怒:“谁谎报军情说是2个团,老子回去毙了他!”朱德也急了,忙打电话找曾希圣:“曾希圣,你搞的什么情报?敌人调动2个师、4个团进城,他们是怎么联络的?难道是举火为号?”此役,幸亏红五军团13军及时赶至增援,杀开一条血路,接应红3军团撤出战斗。

红军攻打赣州历时33天,不但未攻取,反而自身伤亡3000余人,最后不得不撤出攻打赣州的阵地。

其间,红军无线电侦察工作面临两大难题:第一,无线电侦察只能获得当面之敌的动态情报,难以截获国民党军整个战役的布置情况;第二,随着红军在第二、三次反“围剿”中对敌无线电侦察逐步发挥作用,不断地挫败国民党军的进攻,国民党军开始注重无线电通信的保密工作。红军即使截获了敌人的电报,也难以破译。

赣州战役中谍报侦察失效,无线电侦察台“失聪”,令曾希圣刻骨铭心。他不服:既然敌人能设置密码,那我们就一定能破他的密码!但破译谈何容易?当时,叶剑英把密电比作“天书”,称曾希圣是在“读天书”。

曾希圣没有退路。他布置侦察电台大量抄收敌台发出的密电,并分别按时间登记编号,战后通过战况实际情况分析电报,判断其大概内容。与此同时,他向加入红军的原国民党军电台人员王诤、刘光甫等了解国民党军密码和译电的一般情况,特别是向党的无线电通信创始人周恩来请教,以求弄清编码的规律。一有时间,他就把自己关在屋里,潜心研究已有资料,掌握破译必备的基本知识,并把突破口放在江西国民党军使用的最新密码本上。

一天,曾希圣向朱德、毛泽东大胆建议:立即打一场师级建制的歼灭战,想方设法缴获敌人的密码本。朱德、毛泽东当即拍板:干!

1932年8月21日,红军取得宜黄战斗胜利,歼灭国民党军第9路军孙连仲部第27师3个旅。攻占江西宜黄后,曾希圣冲进国民党军指挥部,缴获了大量来往电报底稿。在搜集敌情资料时,他发现一份孙连仲用“展密”发给敌27师吉鸿昌部的密电,其中已译出30余组密码,并附有译文。

这份“展密”内容重要,包含紧急军情。曾希圣如获至宝,迅速布置无线电侦察台抄收电报。因为对译文的准确与否没有绝对把握,他紧急转发密电,请示领导:“不知确否,仅供参考。”电文内容繁杂、文体古怪,碰到疑难字句,朱德和周恩来也来一起猜字,研究电文的格式和文法。功夫不负有心人,经过一段时间的努力钻研,无线电侦察台终于在1932年10月将“展密”全本贯通。

两个根据地的领导人据此获得情报后,部署部队出击迎敌,痛歼敌人,奏响了凯歌。他们很快给红一方面军总部发回捷报称:红一方面军料事如神,提供的情报特别准确。总部领导人非常高兴,朱德激动地对曾希圣说:“真了不起。有了情报,红军如虎添翼!”彭德怀大赞:“曾希圣变成了‘真希胜!”

首次突破“展密”,标志着红军掌握了无线电侦察的关键手段。当月中央红军总司令部二局(以下简称二局)在建宁成立,这是我军第一个无线电侦察单位,郭化若任局长,不久,被誉为“红军密码破译之父”的曾希圣任局长。

后来,总参谋部第三部在《来自历史深处的报告》中评论:“密码战线上取得的初战胜利,使无线电技术侦察工作发生质的变化。从此,红军的无线电技术侦察工作从以台情侦察为主的电台侦察,过渡到以密码破译为主的技术侦察,步入一个新的历史阶段。无线电技术侦察单位发展为一个独立的技侦情报部门。”

红军破译组进入“开挂模式”,差点儿活捉蒋介石

“展密”破译后,彭德怀将听力敏锐、记忆力超强的曹祥仁和优秀报务员邹毕兆调到二局。至此,红军“破译三杰”聚首,破译行动组如虎添翼,进入“开挂模式”。“特别本”“猛密”以及第四次反“围剿”期间的“千密”“清密”等多种密码都被准确破译,甚至连国民党军第10师师长李默庵用密电发给老婆的诗也被破译出来。

据邹毕兆回忆:

1933年1月,红军由黎川向金溪北进,看准了孤立于黄狮渡的敌人,将该敌第5师13旅消灭,活捉旅长周士达,威胁抚州。蒋介石派吴奇伟90师由抚州进到浒湾,要向金溪北进犯,红军总司令部决心歼灭该敌。

1月8日,我军部队拂晓出发,但是吴奇伟几时前进的电报尚未收到。周副主席、朱总司令、各军团首长都在等待二局的情报。二局的同志更是全神贯注地紧紧抓住吴奇伟电台的通报,大概8时过后才收到吴奇伟师出发前进的电报,我们破译科立即破译出来。有了这个电报,红军各部便分头向指定的阵地开进,经过激烈的战斗,吴奇伟的第90师在行进途中遭红军痛击,损失惨重,狼狈败回。

红军得胜后,紧接着回军进攻南丰。在红军攻城时,蒋介石调动大军分三路进攻,企图断红军的后路。于是红军放弃攻取南丰,而向宜黄方向迎击西路敌人,于2月27日、28日在宜黄东坡将正在集结的敌52师、59师一举消灭。

蒋介石仍不甘心,再以11师、9师从中路向广州前进。红军又于3月21日在草台岗将陈诚的王牌第11师基本歼灭。敌“围剿”军总指挥陈诚听到第11师被歼的消息,急得吐血。蒋介石也十分痛心,在给陈诚的手谕中说:“此次挫失,惨凄异常,实有生以来唯一之隐痛。”就这样,蒋介石的第四次“围剿”就在红军根据地边缘,在其调动部署之际,被粉碎了。

邹毕兆说:“我们制造的大玻璃杯,把蒋介石这位委员长也扣在里面。蒋介石变成了我们日日夜夜监控着的杯中人。他对他自己花费心力编的密码是大有信心的,可是他到死也不知道他的密码全部被共产党破译了。真可谓,虚空者心安,不悟者无恨。”

邹毕兆在回忆录中发出“虚空者心安,不悟者无恨”的历史性感叹,是因为他明确地知道当年的历史事实。其中最为提气壮胆的一个历史事实是——由于破译了密电,红军差点儿捉住蒋介石!

邹毕兆回忆:“蒋介石在第四次‘围剿惨败后,亲自来到崇仁陈诚的中路军指挥部视察。在敌人电报中,(二局)确悉蒋介石定于日间取水路回南昌。周副主席、朱总司令立即指派了截击的部队。崇仁的河水不湍急,容易截擊。后来敌人电报说:蒋介石临时改乘汽车,侥幸逃脱了,免做刀下之鬼。”

在第四次“围剿”中,时任国民党军中路军第6纵队第10师师长的李默庵,获悉第52师和59师被全歼的消息后,情绪低落,厌战情绪溢于言表。他用军用电台给妻子发了一封密电:“登仙桥畔登仙去,多少红颜泪始干。”这封电报被二局截获并破译出来,传到了周恩来手中。西安事变时,李默庵曾奉何应钦之命准备进攻西安。周恩来听说后,亲自拜访这位当年的学生。李默庵见到恩师前来,赶紧出来迎接。周恩来对他说:“你的诗写得不错。”并念出了“登仙桥畔登仙去,多少红颜泪始干”这句诗。

李默庵回忆:“我闻言大惊失色,忙不迭反问:‘主任何知我有此诗句啊?周恩来则放声笑了起来,见我一副惶然不解的样子,告诉我说,这句诗是红军在1933年作战期间,从电报中截获转呈他的,因为写得形象生动,又表达了厌战心情,他一下便记住了。”

师生二人长谈三小时,促使李默庵走上停止内战、共同抗日的道路。

革命战争年代,红军屡次摆脱国民党军的围追堵截,取得长征的胜利,这其中“二局”多次破译了国民党军队的多种版本的密电码,为红军反围剿提供了可靠情报,成为红军的“千里眼、顺风耳”。邹毕兆回忆,二局从破译“展密”发展到后来破译蒋介石及各系军阀的所有密码,“全部掌握了蒋介石军队部署、调动、企图、装备、补给、处境的口令以及信号”。

原中央军委副主席张震指出:“密码破译技术的掌握,使红军侦察能力发生了革命性飞跃,有了侦察情报工作的独特优势,在我党我军的情报工作史上具有划时代意义。”

(来源/《毛泽东年谱(1949-1976)》,中共中央文献研究室编,中央文献出版社2013年12月第1版;《朱德军事文选》,朱德著,解放军出版社1997年8月第1版;《红军总部的峥嵘岁月》,吕黎平著,上海人民出版社1993年12月第1版;《北上——党中央与张国焘斗争纪实》,刘统著,广西人民出版社2004年第1版;《红军破译科长曹祥仁》,曹冶、伍星著,时代文献出版社2014年3月第1版等)

责任编辑/王兰馨