青少年1型糖尿病患者疾病感受与体验的质性研究

2022-05-13温敬冬宁松毅周胜蓝王雨陈昕晟戴莉敏

温敬冬,宁松毅,周胜蓝,王雨,陈昕晟,戴莉敏

(江苏大学附属人民医院 内分泌科,江苏 镇江 212002)

1型糖尿病是一种由于胰岛β细胞损伤,导致胰岛素绝对缺乏的自身免疫性疾病[1],好发于青少年。目前,我国青少年1型糖尿病患者约4.7万,每年新增约6000例,并呈逐年上升趋势[2]。由于青少年1型糖尿病患者年龄小、病程长,认知能力不足,患病后易产生负性感受与体验,严重影响患者身心健康与发育成长[3]。然而,目前国内对该人群的研究主要集中在疾病治疗方面,忽略了患者对疾病感受与体验及面临社会、心理、情感等方面的成长变化。本研究旨在通过青少年1型糖尿病患者的深度访谈,了解其患病感受和体验,为临床医护人员开展针对性的干预提供参考依据。

1 研究对象与方法

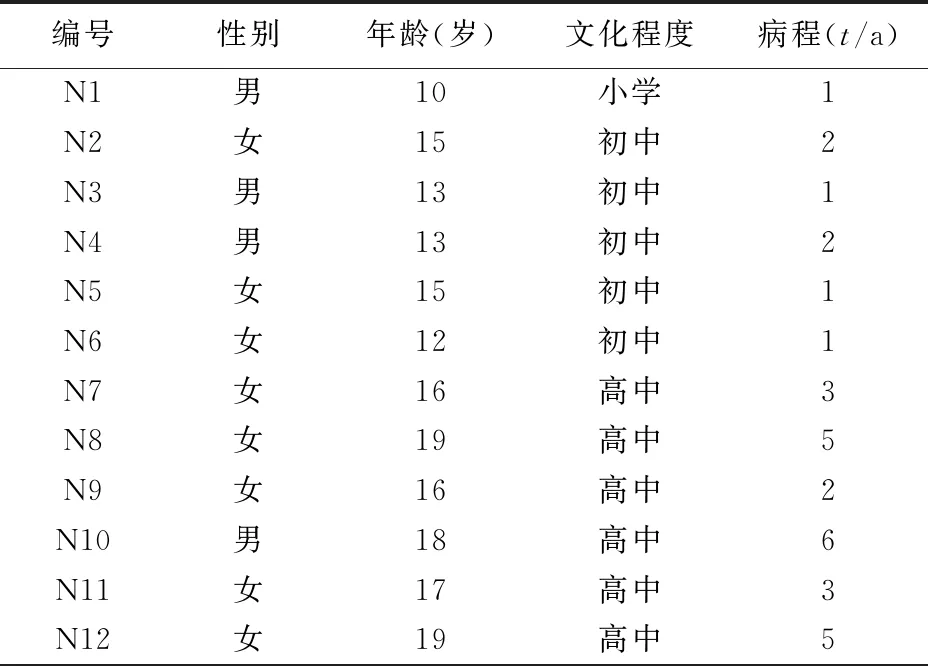

1.1 研究对象 采用目的抽样法,选取2021年1-6月在江苏省镇江市某三级甲等医院内分泌科住院的青少年1型糖尿病患者为研究对象。纳入标准:符合2012年中华医学会糖尿病分会发布的《中国T1DM诊治指南》的诊断标准[4];年龄10~19岁[5]; 患病时间≥3个月。排除标准:有精神疾病及沟通障碍者;糖尿病并发症急性期患者;患有其他严重疾病(如癌症、肾衰竭)。剔除标准:访谈中途退出者。研究样本量以信息饱和为原则,本研究共访谈12例患者,受访者均签署知情同意书。本次研究得到了该医院伦理委员会的批准。受访者一般资料见表1。

表1 访谈对象的一般资料

1.2 研究方法

1.2.1 确定访谈提纲 访谈前根据研究目的查阅相关的文献[6-7],征求专家意见,经研究小组研究讨论后,选择2例患者预调查以完善提纲,最终访谈提纲如下:(1)可以谈谈您对1型糖尿病的认识吗?(2) 1型糖尿病对您的日常生活产生了哪些影响?(3)患病后您最主要的担心与感受有哪些?(4)对于这些问题,您是如何解决的?需要哪些帮助?

1.2.2 资料收集方法 访谈者均为糖尿病专科护士,且有质性研究的经验。访谈前向患者及家属讲解本次研究的目的和意义,并签署知情同意书。访谈在内分泌科示教室进行,环境安静。每次访谈时间控制在30~45 min,每位患者访谈12次,访谈全程录音。注意记录患者的回答要点,及非语言行为,如表情、动作。样本量以资料达到“饱和”为标准终止抽样。访谈者在访谈前后撰写反思笔记,排除无关因素。

1.2.3 资料分析方法 访谈结束后,访谈者立即将全部访谈录音转为word文档,并在相应位置标注受访者情绪变化及动作表情,以便更好分析其心理体验与情绪反应。资料分析使用Colaizzi 7步分析法[8]:反复阅读访谈资料,理解大致的意思;摘录出有重要意义的陈述;对反复出现的、有意义的观点进行编码;将编码后的观点汇总;写出详细、无遗漏的描述;提炼相似观点,升华主题概念;将最终的分析结果返回受访者,确保内容的真实性。由两名研究者分别对资料进行分析与编码,意见不一致时通过研究小组讨论达成一致,确保研究结果准确性。

1.2.4 质量控制 在访谈前向患者介绍访谈的目的、意义及所需时间,获得患者及家属的同意与配合。访谈中认真听取患者的陈述,对表述不清的语言进行追问、复述。访谈结束后及时整理受访资料。访谈者尊重患者的意见与想法,减少评论与混杂自身的主观想法。

2 结果

2.1 主题1:经历疾病挑战

2.1.1 身体不适 本研究中部分患者表示,患病之后自己明显感受到身体不适感。一方面是由于疾病带来的三多一少症状,这种症状在上学期间尤为明显且难以应对。N1:“刚有糖尿病的时候,就是很口渴,还老是要上厕所,有时候上课又不方便去,就憋的很难受。”另一方面由于长期的胰岛素注射治疗,患者难以忍受注射部位的疼痛。N7:“天天胰岛素注射很不舒服,虽然注射很长时间了,还是会感觉到注射部位疼痛。”

2.1.2 学习困难 本研究的患者均处于在校阶段,患病之后对他们的学习造成了影响。一方面由于糖尿病对生理造成影响,使患者无法集中注意力,明显感觉学习效率降低。N7:“感觉患病之后有点力不从心的感觉(托着脑袋),学习成绩也下降了,我以前成绩还蛮好的。”另一方面由于患病后住院,患者学习时间减少,成绩下降,并由此带来深深的挫败感,导致患者自暴自弃。N2:“有一段时间总是来医院,学习落下了很多,再到学校的时候就跟不上,干脆不学了吧。”

2.1.3 社交受限 本研究中,部分患者表示在患病后,自己的社交生活受到影响。一方面由于长时间住院,与同学们接触时间减少,关系疏远。N4:“这学期老是来住院,跟班里的同学见的很少,没有几个认识的。”另一方面由于家长的过度保护,患者外出活动受到限制。N10:“我去哪里妈妈都要管着,说我出去很危险,不能和朋友们去大吃大喝,现在聚会也很少去,感觉和朋友们都疏远了。”

2.1.4 心理压力 青少年患者年龄小,心理发育不成熟,面对疾病常感觉较大压力。由于长期无法治愈,患者对治疗失去信心,产生悲观失望情绪。N6:“听医生说这个病会有一辈子,我想它为什么不能治好呢,是不是到外国能治好呢,反正当时听了就很难过,有时候想起来还会偷偷的哭。”患者无法依靠自己维持健康,而产生无力感,对自己的身体和治疗效果产生怀疑。N2:“来好几次医院了,这次是酮症酸中毒,感觉自己怎么变得这么脆弱,就感冒发个烧就不行了,可是一直住院也没见治好啊。”部分患者谈及治疗时,表达了对胰岛素注射的恐惧和抵触心理。N5:“害怕打针,一看到打针心理就害怕,不打又不行,要是不用打针的话就好了。”低血糖的痛苦经历,也让患者长期担心生命受到威胁。N8:“害怕发生低血糖,一个月不记得出现多少次低血糖了,要是没人发现就完了。”

2.2 主题2:个人应对

2.2.1 自我管理 个人在确诊1型糖尿病后急需改变认知和生活方式,并进行自我管理。青少年由于发育不成熟,知识缺乏,在自我管理过程中存在较多问题与不足。如对疾病治疗缺乏正确认知。N5:“1型糖尿病应该可以治愈吧,这次来医院一定要治好再走。”由于认知缺乏,患者对治疗的作用不理解甚至抵触。N6:“反正治不好了,那为啥还要天天打针(胰岛素注射)啊。”这种不理解与抵触会导致患者自我管理行为的主动性和依从性差。患者自我管理缺乏主动,依赖家长。N4:“每次都忘记胰岛素注射,都要等妈妈提醒我才去打针。”患者自我管理依从性差,如饮食难以控制。N11:“以前总是吃零食,现在不让吃还真不习惯,知道这样对自己不好,但有时候还是忍不住。”同时,由于患者处于青春期,对个人形象较为关注,担心被人嘲笑,导致自我管理松懈。N7:“在学校里打针、测血糖会被同学们看见,取笑我,我感觉丢脸,不想坚持打针、测血糖。”此外,在校期间学习负担重,也影响了患者的自我管理。N12:“学习任务紧张,根本没时间运动。”

2.2.2 寻求帮助 青少年1型糖尿病患者个人的力量不足,在患病后会寻求他人的帮助与支持,如告知同伴以寻求帮助。N7:“我会告诉好朋友我得了糖尿病,运动前,她总会提醒我吃点东西预防低血糖发生。”又如通过医护人员了解治疗注意事项。N5:“住院的时候护士会给我讲1型糖尿病治疗及护理的注意事项。”还有通过病友之间交流获得自我护理经验。N10:“我们糖尿病病友微信群里的病友会相互分享糖尿病治疗护理经验,可以帮助到我。”

2.3 主题3:创伤后成长

2.3.1 接受疾病 部分患者在患病后慢慢接受患病的现实,更加珍惜当下的生活,主动承担起照顾自己,自我管理的任务。N9:“糖尿病得病时间久了,我能慢慢就能接受现实,照顾好自己了。”患者将糖尿病的治疗与管理当成自身生活习惯的一部分。N10:“我可以自己管理好糖尿病,把每天的治疗当成了习惯。”随着时间延长,患者逐渐意识到维持自身健康的重要性,积极主动配合治疗。N12:“学习很重要,但我的身体更重要,我还年轻,以后日子还长,要好好治疗糖尿病。”

2.3.2 感恩他人 患者在经历疾病治疗过程中学会换位思考,逐渐理解家人的付出,反思自身的错误。N9:“我觉得我生病了很痛苦,但觉得妈妈也不容易,每天陪着我打针测血糖,以前还老和她发脾气,现在想想还有些内疚。”意识到医护人员对自己长期的帮助,并表达感激。N8:“我觉得医生和护士都很好,一直帮助我,关心我,谢谢你们啊。”

2.3.3 憧憬未来 部分患者在患病后主动追寻自身价值,憧憬未来并积极探索。如努力学习,追求学业成就。N9:“我要努力学习,以后去别的地方上大学,祖国那么大,我也想去看看。”又如希望努力工作,渴望与家人的美好生活。N10:“希望以后找个好工作,让我的父母幸福。”

3 讨论

3.1 关注疾病挑战,降低患者自我感受负担 研究发现,青少年1型糖尿病患者在日常生活、身体及心理等多方面受到长期的影响和挑战,与既往研究[9]相同。主要表现为患病症状及胰岛素注射治疗造成身体不适、治疗耽误学习导致成绩下降、反复住院及家长过度干预限制社交、长期治疗却无法治愈加重心理压力。医护人员及家属应注意了解患者身心体验,采取措施降低其感受负担。如鼓励患者积极治疗,控制血糖以缓解疾病症状;在治疗中采用无针注射器、胰岛素泵等新技术减轻注射治疗带来的不适感,缓解恐惧心理。本研究中,部分患者反映患病导致学习困难,难以面对成绩下降带来的挫败感。可能由于青少年时期好胜心强,无法正确看待得失。医护人员应引导患者坦然面对生活中的得失,告知患者学习与生活的前提是保持血糖稳定,并帮助其寻求解决困难的办法,如在线学习、寻求老师和同学帮助。青少年时期性格趋向独立,家长应逐步赋权,鼓励患者参与一般的社交活动,尽快融入集体。处于青春期的患者心理复杂多变,医护人员应密切关注患者情绪变化,动态评估并及时疏导,此外通过行为疗法、认知疗法多种心理干预措施也能起到积极作用。

3.2 提供多方面支持,改善患者自我管理行为 本研究结果显示,青少年1型糖尿病患者自我管理能力不足,面临较多困难,与Rankin等[10]研究相似。表现为对治疗认知不足、自我管理行为主动性和依从性差、担心他人嘲笑、易受学习负担的影响。1型糖尿病患者终身需要胰岛素治疗,长期进行自我管理,这对正处于生长发育阶段的在校患者是一个挑战。本研究发现,青少年1型糖尿病患者主要关注胰岛素注射,对饮食和运动较少提及,可能与患者疾病认知缺乏,且在校期间学习压力大,课余活动时间少有关。因此,应针对患者在校生活制定简便可行的饮食运动方案,建议患者自带午餐、使用糖尿病餐盒、利用手掌法简单计算饮食,在课间适当运动。本次研究还发现,部分患者在患病后会主动寻求支持,这可能与青少年在青春期独立意识增强,渴望自主控制疾病有关。因此,医护人员及家属应及时了解患者需求,充分发挥患者自主性,鼓励其使用血糖管理APP记录每日饮食、运动状况及血糖监测值,改变不良生活习惯。本次研究还发现,在校期间同学的取笑会影响患者依从性,医护人员应帮助患者树立正确观念,理性看待自身疾病,自信大方的接受疾病,积极参与治疗。

3.3 探索有效干预模式,促进患者创伤后成长 本研究发现,部分青少年1型糖尿病患者在患病后经过抗争,获得心理成长,表现为接受疾病、感激帮助自己的人、规划未来。创伤后成长理论[11]指出,创伤性事件对个体产生压力的同时,也会促使其进行自我反思、主动挖掘自身潜力和寻求外界帮助,从而适应负面影响并获得创伤后成长。本研究发现医护人员及患者家属的支持可以促进患者产生积极体验。因此,护士应对患者进行全面心理评估,了解患病后成长体验,构建患者-家属-护士三位一体的护理模式,引导患者积极应对,促使其获得创伤后成长。目前我国对该人群创伤后成长的研究不足,未来应加强对该问题的重视,进一步探索有效的干预模式,帮助患者尽早实现身心调适。

4 小结

本研究对12例青少年1型糖尿病患者进行访谈发现,青少年1型糖尿病患者在患病后感受和体验不佳,表现为经历生活挑战和身心痛苦、疾病应对能力不足,但同时也有患病后心理的成长。因此,医护人员应密切关注青少年1型糖尿病患者心理及情绪变化,重视其疾病感受和体验,给予针对性指导和支持,降低其感受负担,促进创伤后成长。