中国陆相中高成熟度页岩油非均质地质条件与差异富集特征

2022-05-12胡素云白斌陶士振卞从胜张天舒陈燕燕梁晓伟王岚朱如凯贾进华潘哲君李思洋刘羽汐

胡素云,白斌,陶士振,卞从胜,张天舒,陈燕燕,梁晓伟,王岚,朱如凯,贾进华,潘哲君,李思洋,刘羽汐

(1. 中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2. 长庆油田公司陇东页岩油开发项目部,甘肃庆阳 745100;3. 东北石油大学陆相页岩油气成藏与高效开发教育部重点实验室,黑龙江大庆 163318)

0 引言

目前全球多个地区发现泥页岩石油聚集,地质资源总量约4 090×108t,显示出良好的勘探前景[1]。特别是以美国为代表的页岩油勘探开发呈现良好发展态势,2017年美国页岩层系石油产量约2.34×108t,占原油产量的47.6%,战略地位凸显[2]。

近年来中国加强页岩油领域的探索与研究,在新疆、大港、吐哈、长庆和大庆等油田利用直井、水平井体积压裂关键技术,积极开展页岩及白云质泥岩、泥质粉砂岩、混积岩等源内石油勘探开发试验技术攻关,部分探井获工业油流,并在吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组、鄂尔多斯盆地三叠系延长组7段(简称长7段)和沧东凹陷古近系孔店组二段(简称孔二段)都实现了页岩层系油的工业开发,初步证实中国陆相源内页岩层系石油资源潜力巨大,是潜在的战略接替领域[3-9]。

相比北美页岩油/致密油形成的地质条件,中国陆相页岩油形成的地质背景复杂[10-11],在源岩生烃能力、储集层储集性能与源储分布规模方面具有较强的差异性,亟需深化研究中国特色的陆相页岩油地质特征,揭示中国陆相页岩油特殊的富集规律,为寻找规模勘探开发“甜点”、加快页岩油规模勘探和高效开发关键技术研发提供依据。鉴于此,本文通过对比中国陆相不同类型湖盆源岩和储集层的基本地质特征、品质与形成环境的差异性等,揭示中高熟页岩油形成条件的非均质性。通过分析页岩油源储组合类型、源岩生排烃和运移的差异性,总结页岩油差异化的成藏过程和富集规律,以期为中国陆相页岩油的甜点富集区评价和勘探领域优选提供借鉴。

1 中国陆相中高成熟度页岩油的内涵

近年来,页岩油成为国内外石油地质研究的热点之一[12-16],众多学者与相关科研机构认为页岩油是指存在于富有机质烃源岩层系内,包含泥页岩、碳酸盐岩、粉砂岩等多种类型致密储集层、常规技术难以开采的石油资源[10-17],而致密油则是指经过二次运移的源外厚层状致密储集层赋存的石油,具备独立开发单元和层系,通过一定技术措施能够获得商业油流。页岩油强调了纯页岩内赋存石油资源或赋存于富有机质泥页岩层系内自生自储、连续分布的石油资源的认识[10-11],明确了陆相页岩油资源潜力、类型、工程技术、战略定位与勘探前景。因此,判断是否属于页岩油,关键是看液态烃是否位于生油岩层系内部,是否存在较长距离的二次运移。

本文探讨的中国陆相中高成熟度页岩油是指页岩层系中的烃源岩已进入生油窗且生成大量液态烃,对应镜质体反射率大于0.7%,多数大于0.9%[17],赋存于陆相页岩层系内部的 3类岩性,即泥页岩、过渡岩性和致密储集层的石油资源。从资源类型看,为滞留在页岩层系中尚未排出的液态烃,不包括尚未转化为石油的有机质;从资源分布看,既有富有机质烃源岩层系内(源内)的泥页岩,也有过渡岩性(砂屑白云岩、白云质粉砂岩、白云质泥岩、泥质白云岩等)和致密储集层(粉细砂岩等),在页岩层系内具有原地聚集、源储一体与源储紧邻的地质特征,常规油气开发技术难以开采,需要水平井多段压裂改造后生产,已在新疆、大港、吐哈等油田利用直井、水平井体积压裂关键技术,开展了成熟页岩与白云质泥岩、泥质粉砂岩、凝灰岩等过渡岩性互层段石油开发试验技术攻关,多层系取得了新进展[3-9]。

2 中国陆相中高成熟度页岩油地质条件的非均质性

中国陆相中新生代盆地经历多旋回构造演化[18],形成多期多类型陆相湖盆,湖盆经历多期扩张-萎缩,也为陆相页岩油规模发育提供场所。自二叠纪以来,陆相裂谷与坳陷湖盆扩张期形成了淡水、咸水、微咸水湖盆(见表1),为形成陆相多套富有机质页岩和多物源沉积储集层提供了有效场所。例如松辽盆地白垩系青山口组存在明显的湖盆扩张-收缩旋回;青山口组一段(简称青一段)湖盆扩张期面积可达8.7×104km2,厚度大于40 m暗色泥岩分布面积可达5.1×104km2(见图1),形成的优质页岩段TOC值平均为3.8%;青山口组三段(简称青三段)湖盆转变为萎缩期,面积仅为 3.5×104km2。

表1 中国中新生代陆相湖盆页岩油源储特征表

图1 松辽盆地白垩系沉积相平面分布图

研究表明,北美页岩油主要发育于海相克拉通边缘或前陆-坳陷宽缓斜坡区,分布稳定;相比之下,中国陆相页岩油则多发育于坳陷或断陷盆地,地质条件总体复杂多样,非均质特征明显,体现在源岩的岩性和有机质丰度等非均质性强,储集体类型多样,源储组合复杂等多个方面,进而决定了陆相页岩油差异化的富集规律。

2.1 陆相中高成熟度页岩油源岩的非均质性特征

北美海相页岩油烃源岩普遍优质,TOC值为5%~17%,平均值为 6%,Ro值主体为 0.6%~1.5%,平均值为1.2%,生烃潜力大。具有高有机质丰度、高热演化程度的地质特点。岩性相对单一,以黑色泥页岩为主。如威利斯顿盆地上泥盆统一下石炭统巴肯组上段和巴肯组下段两套黑色纹层状泥页岩均形成于海相缺氧环境,TOC值高达10%~14%,氢指数最高为900 mg/g,生烃潜力巨大。德克萨斯州西部和新墨西哥州东南部的二叠盆地从寒武系到白垩系都有烃源岩和油气发现,发育多套页岩油层系。其中,二叠系沃夫坎组烃源岩有机质丰度较高,TOC值平均值为 3.25%,TOC值大于2%的烃源岩占总量的80%以上,具备优越的生烃潜力[19-21]。

而中国陆相页岩油烃源岩岩性、品质与微观结构差异较大,岩性既有黑色页岩、泥岩,也有白云质泥岩等(见图2),TOC值为 0.6%~32.0%,Ro值为0.50%~1.67%,S1值为0.01~10.00 mg/g,S2值为0.06~10.00 mg/g,有机质、黏土以及其他矿物分布呈纹层结构、似层状结构以及分散结构,烃源岩具有极强的非均质性。

图2 中国陆相重点盆地页岩油地层综合柱状图

2.1.1 源岩岩性的多样性特征

中国陆相页岩油烃源岩岩性多样,淡水湖盆如鄂尔多斯盆地长 7段[22-25]页岩油源岩以泥页岩为主,矿物包括长石、石英、黏土,以及少量的黄铁矿、火山灰等,黏土含量可达 30%~50%,部分超过 50%,属于陆源供给体系形成的岩性特征;而咸化湖盆页岩油源岩主体为泥质白云岩、白云质泥岩、凝灰质泥岩等内源供给形成的岩性组合,具有黏土矿物含量低、碳酸盐矿物含量偏高的特征。如准噶尔盆地东北缘三塘湖盆地,是叠合在古生代褶皱基底之上的晚古生代—中新生代叠合改造型陆内沉积盆地,二叠纪芦草沟组沉积期湖盆面积大,湖水深度大,接受稳定持续沉积时间长[26],芦草沟组泥页岩形成于咸水湖盆[26-29],源岩抽提物中伽马蜡烷和胡萝卜烷含量高,也指示其沉积环境为咸水湖泊环境(见图3),普遍发育火山物质,岩性复杂多变,形成了以泥质白云岩、白云质泥岩、凝灰质泥岩、凝灰质粉砂岩等多种频繁互层的混积岩石组合,其中白云石含量可达20%~40%,而黏土矿物含量普遍小于10%。淡水到微咸水湖盆如松辽盆地青山口组,岩性特征介于上述两种沉积环境之间,主要发育长英质泥页岩,夹少量粉砂质泥岩和介壳灰岩。矿物成分以石英和黏土为主,长石和碳酸盐矿物含量偏低。古龙凹陷青山口组泥页岩中石英与黏土矿物含量合计可达60%~75%,而碳酸盐矿物含量基本在10%上下[30-31]。

图3 淡水与咸水湖盆源岩生物标志化合物图

因此,总体来说,淡水湖盆页岩油烃源岩以黏土质为主,黏土矿物含量高,长英质和碳酸盐矿物含量偏低;而咸化湖盆长英质和白云岩组成的混积岩发育,黏土矿物含量低,脆性好,两者的过渡类型烃源岩矿物组成也介于两者之间,如黏土矿物和长英质含量各占三分之一左右。

2.1.2 源岩品质的差异性特征

以淡水环境为主的鄂尔多斯盆地长7段沉积期,泥页岩生物标志物中伽马蜡烷和胡萝卜烷较低,烃源岩干酪根显微组分以腐泥组为主(见图4),体积占比达到65%,属于Ⅰ—Ⅱ1型干酪根,有机碳含量为3%~32%,主体为 10%~15%,HI值为 300~600 mg/g,S1值为0.2~7.1 mg/g,S2值为0.3~46.1 mg/g,厚度范围为20~100 m,生烃能力强,有机碳含量大于8%的优质源岩面积为 1.41×104km2,大于 2.5%的面积可达 5.6×104km2。烃源岩热演化程度主要为 0.7%~1.3%,最高热解峰温主要分布于440~460 ℃,处于生油窗阶段;黑色页岩平均生烃强度为 235.4×104t/km2,生烃量1 012.2×108t;暗色泥岩平均生烃强度 34.8×104t/km2,生烃量 216.4×108t,合计 1 228.6×108t。

图4 淡水与咸水湖盆泥页岩显微组分特征

与鄂尔多斯盆地长 7段相比,三塘湖盆地二叠系芦草沟组咸化湖盆烃源岩有机碳丰度为1.1%~13.4%,平均值为4.9%,Ro值为0.5~1.3%,HI值主要为600~800 mg/g,S1值为 0.01~3.00 mg/g,S2值为 0.06~110.00 mg/g,有机质中以藻类和小孢子体为主的腐泥组体积占比较高(见图4),母质类型为Ⅰ—Ⅱ1,厚度为100~240 m,具有厚度大、品质好的地质特征。此外,松辽盆地青一段、青二段沉积期浮游藻类勃发,有机质以层状藻类体为主,沉积环境以厌氧—缺氧为主,有机质类型主要为Ⅰ型,TOC值平均为 1.8%~4.5%,HI值可达 600~800 mg/g,生油潜力大。青一段下部页岩S1值最高,一般大于8 mg/g,其次为青一段上部及青二段页岩,一般大于6 mg/g,是大庆古龙页岩油非常优质的烃源岩[32]。

总的来说,处于淡水环境的烃源岩如鄂尔多斯盆地长 7段具有厚度大、分布面积广、有机质丰度高和生油潜力大的特点,同时蕴含了丰富的页岩油资源潜力。而处于咸水环境的烃源岩如吉木萨尔凹陷,虽然有机质丰度不如淡水环境高,但有机质类型好,氢指数高,同样具有较强的生油潜力和页岩油资源潜力。

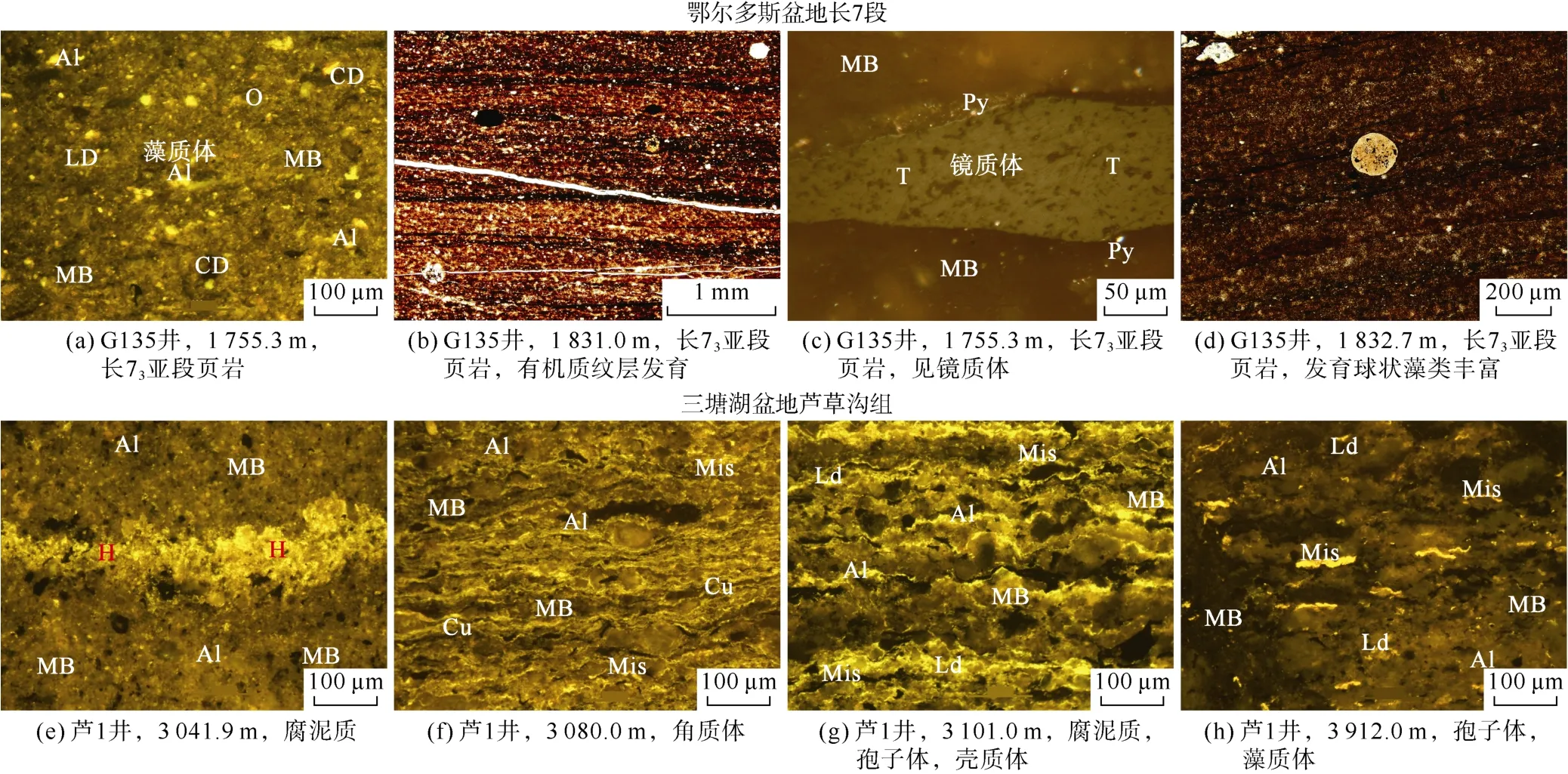

2.1.3 源岩微观结构的复杂特征

与海相相对单一的富有机质页岩微观结构相比,中国陆相湖盆沉积类型复杂,沉积水动力环境变迁较快,形成的富有机质烃源岩微观结构更为复杂,呈现块状、似纹层和纹层状分布的微观结构特征(见表2)。其中,具有块状结构的泥质源岩纹层不发育,碎屑矿物含量高,有机碳含量普遍偏低,多小于2%;具丰富的水平纹层结构的烃源岩,有机碳含量多大于5%,有机质与黏土含量高,藻类、黄铁矿多见。而纹层不规则且发育密度较低的似纹层结构的烃源岩则介于前两者之间,可见无机矿物、有机质、黏土呈纹层结构,但有机质纹层相对较少,有机碳含量多为 2%~5%。对于不同沉积环境的烃源岩,纹层密度和组合类型也存在差异;其中淡水湖盆受陆源供给影响明显,页岩中富含黏土和有机质的暗色纹层较为发育,纹层密度大,纹层间隔距离平均为0.01~0.50 mm,多属于极薄纹层;而偏咸化水体湖盆受内源化学沉积作用影响明显,如吉木萨尔凹陷芦草沟组和酒泉盆地白垩系页岩中灰质或白云质纹层更为发育,纹层密度小于淡水湖盆,纹层间隔距离多为0.5~2.0 mm。微咸水湖盆如松辽盆地青山口组,页岩中黏土纹层也较为发育,并有少量的介壳纹层,纹层密度中等,纹层间隔距离主要为0.2~2.0 mm,介于咸水和淡水湖盆之间。总之,烃源岩微观结构中有机质纹层越发育,有机碳含量普遍越高,也反映了相对宁静的还原沉积环境。

表2 不同陆相湖盆页岩油烃源岩微观结构

2.2 陆相中高成熟度页岩油储集层的非均质特征

北美页岩油以海相细砂岩、白云质粉砂岩和白云岩为主,岩性相对单一,孔隙度则普遍大于6%,而中国页岩油主要赋存于泥页岩、泥质粉砂岩、粉细砂岩、白云质泥岩、砂屑白云岩和白云岩等多种类型岩石中,岩性复杂且频繁互层,储集性能总体致密,孔隙度偏低,孔喉变化大,储集物性非均质性强(见表1)。

2.2.1 储集层岩性的多样性

根据中国陆相湖盆储集岩石成因特征,可将储集体分为以陆源供给为主和内源(含火山供给)供给为主的两类(见表3),发育泥质岩、过渡岩性和致密储集层3类有效储集层,为页岩油聚集提供了多种储集空间。

表3 中国陆相页岩油储集层特征表

陆源供给为主的页岩油储集体沉积构造背景以稳定的大型坳陷湖盆为主,湖盆快速沉降与周缘多期构造活动,形成了多物源三角洲—半深湖陆源沉积体系,为形成大面积页岩油区提供了丰富多样的储集体类型,涵盖了浅湖—半深湖泥页岩、前三角洲泥质粉砂岩或粉砂质泥岩、三角洲前缘粉砂岩等,如鄂尔多斯盆地长7段和松辽盆地青一段(见表3)。岩性多为粉砂岩、泥质粉砂岩和泥页岩为主,可分为砂泥互层型和泥页岩夹薄层砂岩型。而内源(含火山沉积物)供给型页岩油储集层多位于半咸水—咸水断陷湖盆,发育于半深湖—深湖区,包括了浅湖台地相灰岩、白云岩及半深湖—深湖混积岩、凝灰岩和浊积岩等储集体(见图5)。其中以长英质和白云质较为发育的混积岩型主要分布在准噶尔盆地和三塘湖盆地的芦草沟组及渤海湾盆地古近系孔店组。以碳酸盐岩为主的储集体主要分布在渤海湾盆地部分凹陷的古近系沙河街组和孔店组。

图5 中国陆相页岩油发育的主要储集层岩石类型

2.2.2 储集层物性的差异性

陆源供给型页岩油储集层多发育于三角洲前缘—半深湖区,由于陆源碎屑供应充分,源岩内部存在优质的砂质碎屑流、重力流砂体、水下分流河道等砂体类型,储集物性最佳,如鄂尔多斯盆地长 7段陇东地区砂质碎屑流砂体孔隙度平均为8.50%,基质渗透率为0.10×10-3μm2,孔喉直径为 0.07~0.32 μm,陕北地区长 7段三角洲前缘相带发育的粉砂岩储集层储集性能次之,渗透率多为0.08×10-3μm2,基质孔隙度为5%~8%,孔喉直径为0.08~0.50 um,可动流体饱和度较高,为 25%~50%;前三角洲、滨浅湖沉积环境发育的泥质粉砂岩、粉砂质泥岩储集性能较差,渗透率小于0.03×10-3μm2,基质孔隙度低于5%,中值孔隙半径小于0.05 μm,可动流体饱和度小于25%;陇东地区半深湖—深湖区的泥质岩渗透率主体为0.003×10-3μm2,基质孔隙度为0.50%~4.00%,黑色页岩和暗色泥岩孔隙半径众数分别为88,150 nm[8]。松辽盆地英台地区白垩系青山口组深湖相沉积岩相类型多样,黑色泥页岩内发育砂质块体搬运体、重力流砂体、浊积岩、底流砂等沉积砂体,呈互层分布;单个重力流沉积体面积为0.2~15.0 km2不等,累计面积为161 km2;英47井青一段重力流砂体形成的源内页岩油,油浸砂岩6.6 m,试油5.34 t/d,勘探效果好。

内源(含火山沉积物)供给型页岩油储集层以碳酸盐岩储集体为主,发育在宽缓斜坡和水下隆起区,准噶尔盆地和三塘湖盆地芦草沟组混积岩储集层发育在半深湖斜坡区,孔隙度为 4%~14%,渗透率为(0.01~1.00)×10-3μm2,喉道半径为 0.01~1.00 μm,具有较好的储集性能。沧东凹陷孔二段混积岩也是发育在半深湖—深湖区,页岩中碳酸盐矿物含量为10.0%~58.0%,平均值为32.6%,孔隙度为2%~5%,密集发育纳米级晶间孔、有机质孔和微裂缝,孔喉直径一般为450~1 500 nm[33],储集性能优越。

2.3 陆相中高成熟度页岩油源储组合的复杂性

中国陆相盆地经历了多期次、多旋回的复杂构造演化[18],在陆源、内源以及火山作用多类型物源供给下形成了复杂的源储组合,赋存丰富的液态石油以及尚未转化的各类有机物,属于典型的源内资源。

除过纯页岩原位滞留的页岩油之外,按照源储接触关系不同,页岩油发育两类源储组合,第 1类是源储界线不明显,频繁互层、生烃与储集能力相近的源储一体型页岩油。该类页岩油以泥页岩和与之间互的泥质白云岩、致密碳酸盐岩为主,岩性复杂多样,单层厚度薄、纹层发育,垂向频繁互层,多种岩性都具有一定的生烃与成储能力,存在多个甜点段。但相比而言,泥页岩有机质丰度更佳,生烃能力更强,决定了页岩油的分布范围。泥质白云岩、致密碳酸盐岩、粉细砂岩等储集性能更优,决定了页岩油甜点段的富集程度。这类页岩油主要以吉木萨尔凹陷芦草沟组和渤海湾盆地孔店组为典型代表。渤海湾断陷盆地沧东凹陷孔二段400 m厚度左右的高阻细粒沉积段识别出21个小层,白云岩类、细粒长英沉积岩、细粒混合沉积岩3大岩类互层频繁,垂向上甜点发育,源储一体、整体含油,纵向上分为7个优质甜点体[5]。第2类是页岩层系内源储紧邻型页岩油,在坳陷湖盆中源岩与储集层紧邻、源储界线明显,无生烃能力的粉细砂岩、碳酸盐岩等致密储集层夹于大套泥页岩之间,有利甜点受供烃条件的控制,有效烃源岩和有利储集层的纵向叠置是富集的关键因素。如鄂尔多斯盆地长71亚段、长72亚段的粉细砂岩、松辽盆地青一段致密砂岩和柴达木盆地新近系下部,泥页岩和粉细砂岩纵向叠置,局部存在一定的薄互层,但总体源储界限较清晰。

3 陆相中高成熟度页岩油差异化的富集特征

3.1 陆相中高成熟度页岩油烃源岩排烃的差异性

传统石油地质学多关注烃源岩达到成熟生烃门限之后,由烃源岩向附近储集层运移,而在烃源岩层系内部的运移特征研究较少。本文研究发现,陆相中高成熟度页岩油的烃源岩在页岩层系内部发生了显著的排烃作用,其中富有机质页岩是主要的排烃主体,而与之邻近的贫有机质泥页岩、粉砂岩和混积岩则是接受烃类运移的主体,纵向上具有较大的差异性。另外,不同沉积环境形成的烃源岩的排烃效率存在差异,不同结构和纹层发育特征的泥页岩排烃效率也存在差异。利用物质平衡原理定量评价烃源岩成熟过程中的生烃、排烃和滞烃量,明确源岩层系统滞留烃类的运移特征[34-38]。通过文献中的关于排烃效率计算公式可得[39],鄂尔多斯盆地长 7段典型钻井泥页岩的排烃效率平均为34%(见图6)。咸化湖相烃源岩(三塘湖盆地芦草沟组)单井评价平均排烃效率更高,约为40%~50%。经典的排烃效率计算一般把烃源岩当作一个整体,衡量其整体排出烃类的程度[40],本文的计算结果为每一个深度段样品成熟过程中向围岩发生的排烃作用,更多反映的是源岩液态烃运移的排烃作用。这种研究方法对于研究非均质性极强的烃源岩更为有效。可以看到,粉砂质/砂质成分较高、TOC值较低的泥岩,不但没有发生排烃作用反而作为储集层进行蓄烃,因此排烃效率为负值。发生储烃作用的层段一般分布在物性较高、砂质含量较高的层段,类似常规储集层。排烃作用较高的层段主要发生在TOC值较高、纹层发育的样品,源岩TOC值越高,黏土矿物含量越低,排烃效率更高。

图6 鄂尔多斯盆地长7段单井地球化学剖面

3.2 中高熟页岩油在页岩层系内部运移的差异性

陆相中高成熟度烃源岩不仅向源岩层系内的致密储集层排烃,也在源岩自身滞留。其中,高丰度有机质泥页岩是发生源内运聚的关键要素,有机质丰度含量偏低的泥质粉砂纹层、粉砂岩、泥质白云岩、细砂岩和白云质粉砂岩等均是富集的甜点。鄂尔多斯盆地G135井长73亚段为源储一体型页岩油,以高有机质丰度的泥页岩为主,TOC值可达17%,长71亚段和长72亚段以泥页岩内夹粉细砂岩、泥质粉砂岩为主,为源储互层型页岩油。根据地层色层效应[41],饱和烃和芳香烃在源内的可移动性高于极性组分,长73亚段滞留烃中极性组分含量最高、饱和烃和芳香烃含量最低,而长 71亚段和长 72亚段滞留烃的组分含量则恰恰相反,表明有机质丰度更高的长 73亚段生成的烃类物质向有机质含量并不很高的长71亚段和长72亚段内发生排烃和运移作用。同时长 73亚段平均有机碳含量为8.32%,游离烃值平均值为3.81 mg/g,长71亚段和长72亚段有机质丰度平均分别为2.62%和4.61%的,游离烃平均值为2.21 mg/g和3.19 mg/g。高有机质丰度的长73亚段与低有机质丰度的长72亚段和长71亚段游离烃含量相当或更低,也表明了高丰度有机质是发生源内排烃的主体,有机质丰度含量偏低的泥质粉砂纹层、粉砂岩、泥质白云岩、细砂岩、白云质粉砂岩等均是富集的甜点。

Jarvie提出可以利用含油饱和度指标(OSI)作为评价指标初步筛选页岩油潜在甜点段。当OSI值超过100 mg/g时,泥页岩内滞留烃含量将可能突破有机质复杂网络结构对烃类的吸附上限而被有效开发[42]。可以看到,在深度为1 740~1 755 m以及1 780~1 795 m层段泥岩的OSI值超过100 mg/g,说明低有机质丰度的泥质粉砂纹层、粉砂岩、泥质白云岩、细砂岩和白云质粉砂岩具有更高的可动性和较好开发潜力,可以作为勘探主力目标层。

3.3 陆相页岩油差异化排烃和运移对页岩油富集的控制作用

前已述及,从源储配置角度考虑,中国陆相页岩油包括源储一体型(纯泥岩和混积岩)和源储紧邻型两种类型。对于源储一体型的页岩油,源内滞留是其页岩油的主要富集方式。而对于源储紧邻型页岩油,其资源储量包括两方面:源内滞留的液态烃与发生了近距离运移、聚集到源岩相邻的粉砂/砂层中的液态烃。由于地层色层作用,发生了近距离运移的液态烃油品往往更优,对于中高成熟度页岩油来说更具高效开发潜力。

因此,源岩液态烃排到近源储集层的效率越高,越有利于页岩油的富集。上述研究表明,纹层越发育的烃源岩,其烃类生成及运移的效率越高。发育水平纹层的泥页岩由于有机质富集,生烃潜力往往优于块状源岩(见表2)。同时,有机质纹层可以作为液态烃运移聚集的有效通道。由于纹层状细粒岩特殊的矿物组成及沉积结构,其往往发育多种类型的储集空间。另外,纹层通常是矿物成分突变和沉积转换面,也是岩石力学上的薄弱面;因此,纹层是提高泥页岩可压裂性的重要因素,控制着页岩压裂过程中的裂缝扩展方式[43]。纹层发育的富有机质页岩是理想的页岩油勘探领域[44]。

此外,源岩成熟度是控制页岩油富集另一重要因素,当Ro值为0.8~1.1%时,页岩层系中滞留烃量大。美国已经投入规模商业开发的页岩油区带大多处于中—高成熟阶段的生烃凹陷区。威利斯顿盆地巴肯组页岩Ro值主体为0.6%~1.1%,二叠盆地多套烃源岩目前处于生油阶段。对于中国陆相页岩油而言,咸化湖盆的烃源岩在Ro值为0.9%时烃指数最大,可达557 mg/g,而淡水湖盆湖盆在Ro值为 0.8%时,烃指数最大可达201 mg/g。

总之,对于中高成熟度页岩油,源岩有机质丰度高、滞留烃量大,有利于发育源内甜点段(见图7)。淡水湖盆烃源岩的TOC>2.5%时,页岩滞留烃含量高,是源内甜点有利区;TOC值为0.5%~2.5%的烃源岩次之。咸化湖盆烃源岩中,TOC值为2%~10%的凝灰质泥岩与泥晶白云岩等,滞留烃含量高,是源内甜点有利区。

图7 淡水、咸化湖盆烃源岩TOC-S1关系图

3.4 陆相页岩油富集成藏过程的差异化特征

陆相页岩油发育在湖盆中心及其周缘地区,主体赋存于泥页岩、粉细砂岩、白云质岩、碳酸盐岩、凝灰岩等细粒沉积物或过渡岩性。其中生烃能力较强的泥页岩、泥质白云岩等烃源岩与储集能力相对较好的粉细砂岩、碳酸盐岩、凝灰岩等组成有利源储系统,烃类运聚不仅受到源储特征的控制,也受到源储匹配的影响。

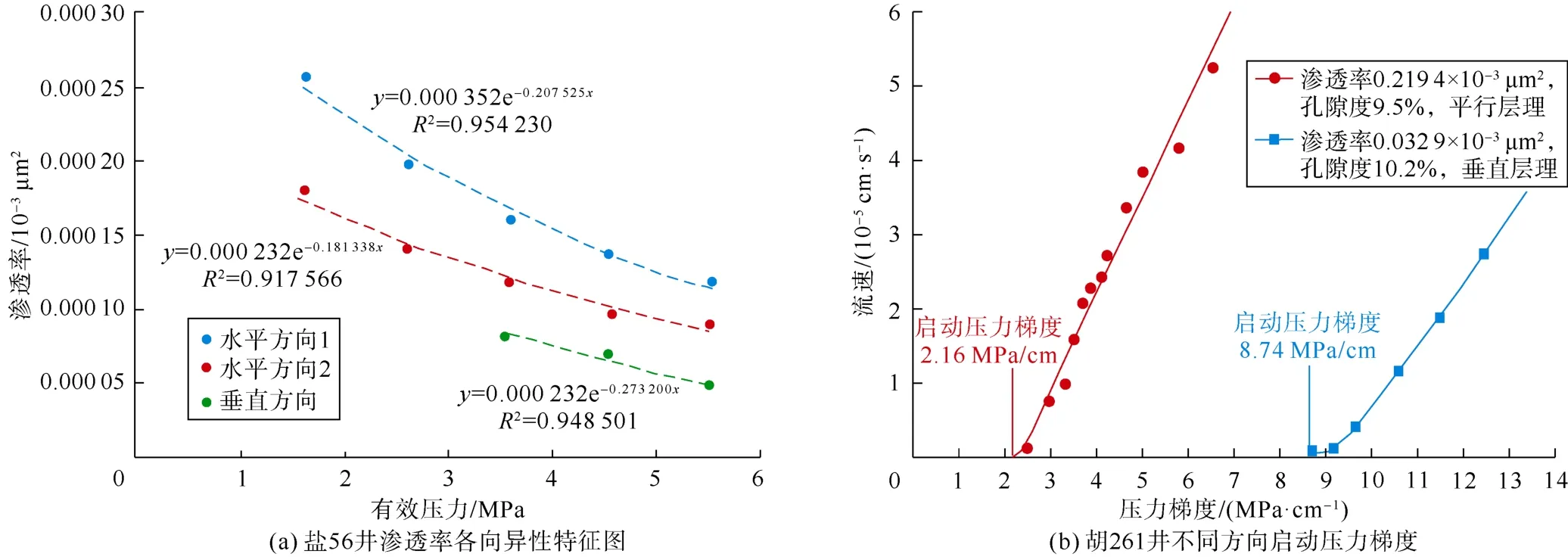

从源岩微观结构看,富有机质源岩纹层相对发育,有机质与无机矿物颗粒互层发育,导致了渗透率各向异性明显。鄂尔多斯盆地长73亚段纹层状粉砂质泥岩在不同有效应力下,水平渗透率为(0.000 090~0.000 250)×10-3μm2;垂直方向渗透率为(0.000 05~0.000 10)×10-3μm2(见图8a),顺层理启动压力梯度约 2.16 MPa/cm,而垂直层理则高至8.74 MPa/cm(见图8b)。富有机质源岩生成液态烃,易于沿成岩纹层、层理等水平方向运移,在局部高角度断裂或相对粗粒岩性成为烃类垂向运移的通道;从宏观源储岩相看,烃类自高生烃能力泥页岩类沿水平层理运聚,富集于储集物性较好的粉细砂岩、碳酸盐岩、凝灰岩等岩性。不同源储组合的复杂性决定了成藏机制与富集规律的差异性,体现出页岩油源内与近源运聚机理特征。

图8 鄂尔多斯盆地长7段纹层状粉砂质泥岩渗透率各向异性特征

4 陆相中高成熟度页岩油未来勘探潜力

从中国陆相页岩油资源的分布看,陆上大型坳陷型及断陷型湖盆是页岩油资源的主体,其中鄂尔多斯、松辽、准噶尔、渤海湾等盆地页岩油资源丰富,赋存大量滞留液态烃,是中国未来中高熟页岩油重要勘探对象[45-47]。

陆相泥页岩生排滞物理模拟实验表明,当泥页岩热演化成熟度大于1.0%,页岩中可转化有机质大量转化为油气,且页岩层系中滞留石油比例相对较高,约为20%~40%;未转化有机质占比20%~40%,滞留烃赋存于有机微孔、裂缝或溶蚀微孔隙,具有气油比高、流动性好,是页岩油勘探开发的现实资源。

目前鄂尔多斯、准噶尔、渤海湾等盆地中高成熟度页岩油勘探开发效果良好,已提交探明储量12 655×104t,采用水平井体积压裂技术开发,新建产能 216×104t。其中过渡岩性页岩油在纵向上表现为页岩与碳酸盐岩、泥岩、粉砂岩、凝灰岩、混积岩等呈交互分布,发育多套甜点段,储集层物性较好,含油饱和度较高,滞留烃富集程度高,在多个盆地获得勘探发现。渤海湾盆地沧东凹陷孔二段白云质泥岩油资源规模 8.24×108t,15口井获工业油流;准噶尔盆地吉木萨尔凹陷芦草沟组页岩油井控资源 11.12×108t,探明储量 2 546×104t,展示出良好勘探前景,将成为规模建产的重点领域。

5 结论

中国陆相中高成熟度页岩油是指页岩层系中的烃源岩已进入生油窗且生成大量液态烃,对应镜质体反射率大于0.7%,多数在0.9%以上,赋存于陆相页岩层系内生油岩自身和致密储集层的石油资源。

中国陆相中高成熟度页岩油地质条件的非均质性表现为不同盆地不同层系烃源岩和储集体差异化发育和分布的非均质性。源岩沉积水体环境可分为淡水、咸水和微咸水,淡水环境发育的烃源岩多为黏土质,其中黏土矿物和有机质含量高。咸水环境发育的烃源岩多为混积岩,白云质等碳酸盐矿物含量高。此外烃源岩在结构、岩相、生烃潜力等方面也存在较大差异性。储集体分为以陆源供给为主和内源供给为主的两类,发育泥页岩、过渡岩性、致密储集层3类有效储集层,在物性和源储组合类型也存在较大的差异性。

源岩的非均质性控制了生排烃的差异化,储集类型的多样性决定了储集性能的差异化和源储匹配的复杂性,最终决定了富集规律的差异化。其中,优质源岩生排烃能力影响页岩油富集程度,淡水烃源岩TOC>2.5%时,滞留烃含量高,是源内甜点,咸化烃源岩TOC值为2%~10%时,以凝灰质泥岩与泥晶白云岩为主,滞留量高,属源内甜点。

中国中高成熟度页岩油已提交探明储量 12 655×104t,勘探前景广阔,其中过渡性页岩油的岩性在纵向上表现为页岩与碳酸盐岩、泥岩、粉砂岩、凝灰岩、混积岩等呈交互分布,发育多套甜点段,储集层物性较好,含油饱和度较高,滞留烃富集程度高,在多个盆地获得勘探发现,如沧东凹陷孔二段、吉木萨尔凹陷芦草沟组,将与纯页岩油成为未来页岩油勘探的重点领域。符号注释:

HI——氢指数,mg/g;OSI——含油饱和度指标,mg/g;S1——游离烃含量,mg/g;S2——热解烃含量,mg/g;Tmax——最高热解温度,℃。