“第一届安徽戏曲观摩演出大会”历史考述

2022-05-10王方好黄文奇

王方好,黄文奇

(1. 上海师范大学人文学院,上海 200234;2. 安徽大学新闻传播学院,安徽 合肥 230601)

一、引言

1956年7月,事关安徽戏剧界工作至关重要的一次会议——“第一届安徽戏曲观摩演出大会”(以下简称“大会”)正式召开,整个“大会”举办时常将近一个月,会议未结束前便在安徽省戏剧文化界内引起了较大范围的回响。毋庸置疑,“大会”的举办得益于安徽省政府文化部门针对戏曲这种传统民族艺术遗产有意识地组织开展传承保护工作,体现出地方党政部门努力尝试改造传统戏曲,使之更好地符合社会主义制度建设的艺术管理观念。此次会演是对安徽地区六年来的“戏改”成绩一次正面公开的检验,还为各地剧种、剧团及艺人提供了互动沟通的对话平台,对于引领安徽戏曲在新中国持续地创新进步发挥了极为正面的历史功能。

20世纪50年代是中国戏曲发展的重要转折阶段,伴随着1949年新中国的建立,党在经济、政治、文化领域开展一系列的改革,以便尽快地与新中国的国情相适应。在戏曲领域,伴随着新政权的建立,党开始在全国范围内开展“戏改”工作,以便尽快地完成社会主义文化改造。早在1948年11月13日,《人民日报》发表社论《有计划有步骤地进行旧剧改革工作》一文,这也成为戏曲改革的宣言书。1949年10月,中华全国戏曲改革委员会(同年11月更名为“文化部戏曲改进局”)成立,统一领导全国戏曲改革工作。1951年5月5日,中央人民政府政务院发布《关于戏曲改革工作的指示》(以下简称“五五指示”),确定了“改戏、改制、改人”的基本方针。至此,全国范围都开始开展戏曲改革工作。

自1951年开始,全国各省市、自治区、直辖市都逐步开展“戏改”工作,并且逐步取得了重要成绩。根据“五五指示”的基本要求,“在可能条件下,每年应举行全国戏曲竞赛公演一次,展览各剧种改进成绩,奖励其优秀作品与演出,以指导其发展”[1]。在此背景下,为了更好地检验戏曲改革的成果,总结经验,1952年在北京举行了“第一届全国戏曲观摩演出大会”。紧接着,1954年华东行政委员会文化局统一组织了“华东区戏曲观摩演出大会”。这两次大型的戏曲观摩演出大会,对于当时全国范围内的戏曲改革工作起到了十分重要的阶段性指导作用。由于各省市、自治区、直辖市省情的不同,各省市、自治区、直辖市的戏曲改革工作具体的进展存在着一定的差异,因而举办戏曲观摩大会的时间也存在先后之分。如山东省于1954年8月5日至20日在济南市举行了“山东省第一届戏曲观摩演出大会”;吉林省则是于1954年8月15日至9月14日举行了“吉林省第一届戏曲观摩演出大会”;黑龙江、陕西等省份则是统一在1956年举行了戏曲观摩演出大会。此时,全国范围内的戏曲观摩会演达到了一个前所未有的高潮。

相较于其他省份的“戏改”工作,安徽地区的“戏改”工作开始相对较晚。据《中国戏曲志·安徽卷》记载:“1950年4月,芜湖市人民教育馆组织戏曲艺人成立戏剧改进会。”[2]正式拉开了安徽地区“戏改”的序幕;同年8月,皖北地区戏曲改进协会筹委会成立。同年12月,皖北行署发布《关于戏剧改革工作的指示》,要求各地有组织有步骤地进行审定剧目和改编旧戏。1951年,芜湖市又正式成立了戏曲改进协会,开始对该区域内的“倒七戏”进行改革,至此,安徽的“戏改”工作全面展开。到了1956年,为了能够更好地检验安徽地区戏改工作的成效,安徽省文化局组织举办了“第一届安徽戏曲观摩大会”。

二、大会的筹备经过

1. 大会的主办单位

此次大会的主办单位是安徽省文化局,各市、专区文化事业部门协助举办。安徽省文化局成立于1955年,前身为1952年成立的安徽省文化事业管理局,1955年3月正式更名为“安徽省文化局”,主管全省的文化艺术工作。

安徽省文化局于1956年1月10日的农村文化工作会议上已经有了举办此次会演的计划。这次会议初步确立了在本年度举办“第一届安徽省戏曲观摩大会”的计划,并且对当时安徽地区举行“第一次戏曲观摩大会”的时代环境进行了深入分析。会议认为,合肥等城市已经完成社会主义改造,进入社会主义社会之中,社会主义文化建设高潮即将来临。本省的戏曲工作已经有了显著的进步,但远远地落后在伟大现实变革的后面。“为了适应客观形势的需要,决定举办这次全省性的戏曲会演。通过会演来繁荣戏曲剧本创作,推广优秀剧目,交流艺术实践经验,促进互相学习,进一步发掘和培养演员,从而提高艺术质量,满足人民的文化生活需要,更好地为社会主义建设、社会主义改造服务”[3]12。基本交代了举办此次观摩大会的目的。

1956年3月初,安徽省文化局向各市、专区文化艺术主管部门发出“第一届戏曲观摩大会”的通知,基本确定了此次观摩大会的会演方针、选拔方针,并且对会议名称、会议日期、会议规模等基本要求作了规定。同年4月1日,安徽省文化局组织建立了由戴岳、杨杰、余耘等十五人组成的“第一届安徽省戏曲观摩大会筹备委员会”。其中,由戴岳任主任委员,杨杰、余耘为副主任委员。委员会下设办公室、辅导处、宣传科等机构开展筹备工作。筹委会期间多次召开会议,对剧种剧目、会议日程、选拔方式、评奖方式等形成决议。

剧目是本次大会的核心,因此筹委会对参加本次会演的剧目作了基本的要求。其一,安徽地区创作或根据文学作品改编的作品以及重大题材的现代戏曲剧目,筹委会还特别规定参加本次会演的剧目不能是从其他剧种的剧目改编的作品;其二,本省各地整理改编后的传统剧目或根据古典文学及其他史料创作的历史剧;其三,1955年之前已经参加过会演,或者在大型报刊、杂志上发表过的剧目,因为已经得到推广,不在本次大会参演剧目范围之内。此次会演在剧目上最为值得注意的一点,是“为了鼓励戏曲艺术努力反映现代生活,现代剧应占全部会演剧目三分之一”[3]12。这也成为本次会演的一大特色。

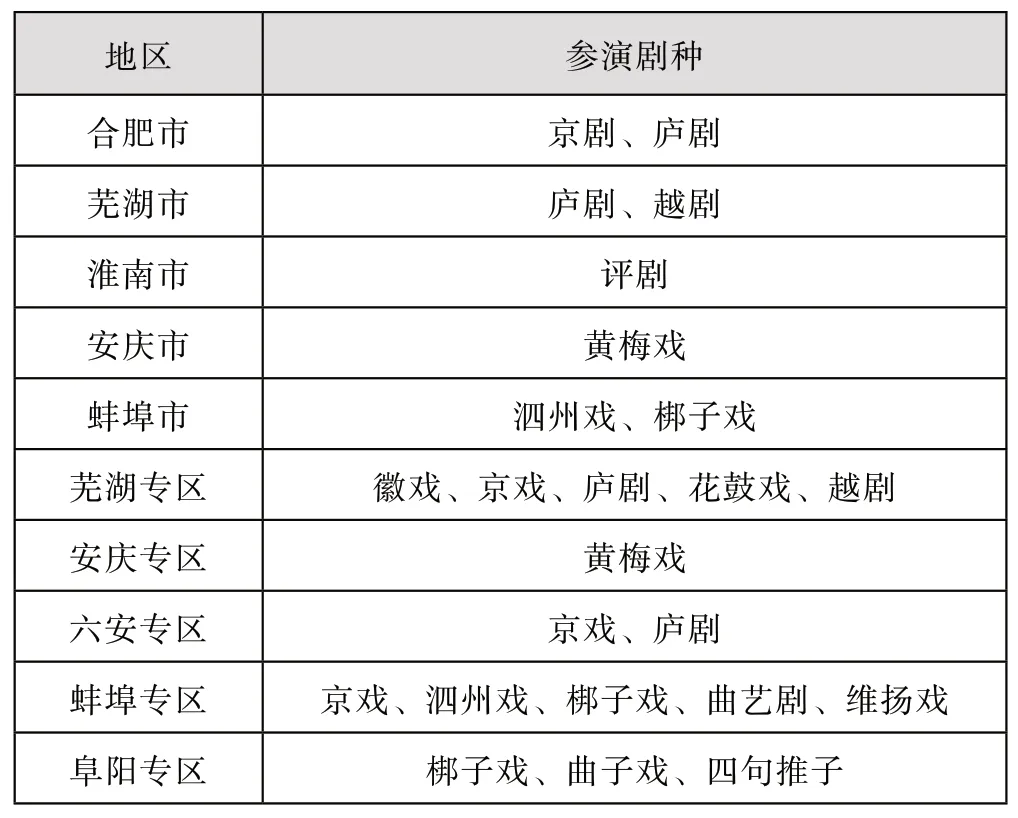

剧种作为地方戏曲文化的基础性载体,在地方戏曲的传承与发展中有着重要的意义。根据安徽各地区剧种分布的差异,对参加本次会演各地区的剧种进行了相应的规定(见表1)。为了给各地区更大的自主权,各地区可以根据实际情况,对参演的剧目进行变更。

表1 第一届安徽戏曲观摩大会各地区规定参演剧种表

为了能够尽可能地保证各地区的剧团、剧种都能够参与本次会演,筹委会初步制定本次观摩大会共演出45场,其中观摩演出42场,展览演出3场。在代表团人员的安排上,提出代表团演员应占名额的三分之二,主要演员不得少于演员总数的三分之一,编剧应参加代表团。

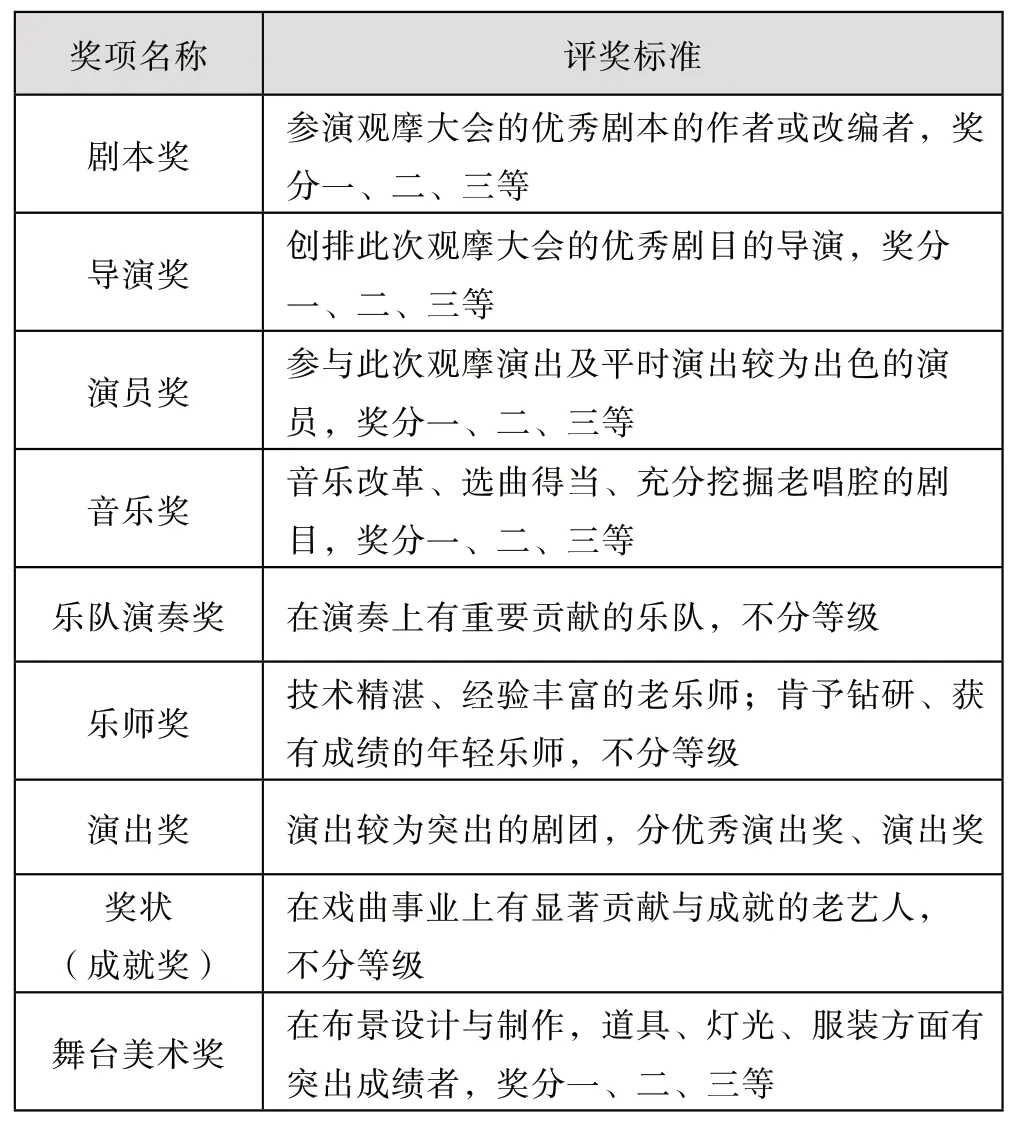

为提升安徽地区戏曲工作者在戏曲创作与戏曲改造上的积极性,本次观摩大会对优秀剧目、优秀演员、优秀工作人员给予奖励。大会成立了评奖委员会,负责此次观摩大会的评奖工作,并且由“安徽省文艺创作基金委员会”最后评定。筹委会对此次演出的奖项与评奖标准进行了详细制定(见表2);

表2 第一届安徽戏曲观摩大会奖项及其标准

2. 各市、专区的筹备工作

安徽省文化局在1956年3月发布“第一届戏曲观摩大会”的通知后,各市、专区在接到通知之后都成立了相应的筹备委员会。总的来说,大致可以分为三个阶段。

第一阶段,主要是各地区召开剧目创作动员会、辅导会、剧团会议等。通过这些会议来发现人才,从而有组织地进行戏曲剧目的发掘整理和编创工作。各地区广泛动员艺人、机关干部、新文艺工作者、文史教员。各地区都广泛地动员相关人员,建立了近六十个不同形式和不同名称的剧目小组。为了能够尽可能地突出“戏改”的成绩,“第一届安徽戏曲观摩演出大会”筹委会突出强调每个地区都必须创演现代戏剧目,并且派筹委会相关的工作人员前去各市、专区指导动员工作。

第二阶段,整理、改编与创作阶段。在充分完成动员工作之后,各市、专区进入会演最为重要的剧目创排阶段。不同地区根据实际情况的不同,所创演的剧目也存在着差异,有的地区着重进行根据古典名著改编创作新剧目;有的地区则是创作取材于现实生活的剧目;也有一些地区是着重对传统剧目进行重新整理与改编。如庐剧《乌金记》、皖南花鼓戏《当茶园》、黄梅戏《告粮官》等剧目,都是在过去传统剧目的基础上,重新按照本次大会会议精神要求所重新改编的作品。

第三阶段,创排修改阶段。各市、专区在完成剧目创作之后,进入修改排演阶段。此前根据大会辅导会议精神,要求各市、专区尽可能地“边排边改”。通过边排边改模式,让参加此次会演的剧目尽可能地贴近关注,面世后能真正经得起观众的检验。例如,在当时的芜湖专区,不少剧目整理着剧本,带着创作者深入剧团,对排演的剧目进行反复的修改与加工。此外,各地区还在正式会演之前,进行了选拔预演,以便更好地检验剧目,各专区演出小型剧目70余场。通过这些预演辅导活动,保证了各地区所创排剧目的质量。

1956年7月16日,会演筹备工作正式宣告结束,正式成立“安徽省第一届戏曲观摩演出大会”会务组。

三、会演过程

1. 会演开幕

1956年7月24日,由安徽省文化局主办的“安徽省第一届戏曲观摩演出大会”在安徽省合肥市的江淮大剧院正式开幕。参加开幕式的有安徽省副省长陆学斌、安徽省文化局副局长余耘、中共安徽省委文教部魏心一以及安徽省委和各市、专区文化行政机关部门负责人,全国各地前来的观摩嘉宾和各剧种的戏曲工作者一千余人。

开幕典礼由安徽省文化局副局长余耘主持并致开幕词。首先对这次大会前期筹备工作情况进行了简单介绍,对这次大会的成果举办表示祝贺。接着他总结肯定了自1953年以来,安徽地区戏曲改革与创作所取得的成绩。认为目前已经挖掘与整理了75个传统剧目,其中有20个剧目已经出版发行推广;在现代戏方面成绩更是显著,创造出了大量反映现代生活的优秀剧目;表演艺术中落后的糟粕已经逐渐从戏曲舞台上被清除出去,旧班社遗留下来的落后制度也逐渐被现代科学的编导制度所取代,未来,安徽戏曲发展进入一个新阶段。

安徽省委文教部魏心一部长作发言讲话。魏心一在讲话中指出,新中国成立以来,我省戏曲工作取得了显著的成绩。在党的“百花齐放,推陈出新”方针的指引下,我省专业剧团由新中国成立初期的40多个发展到现在的100多个。此次大会显示出我省戏曲史上的空前盛况,也为后面的戏曲工作提供了良好的经验。

安徽省副省长陆学斌也在开幕式上作了重要讲话。他指出:“要使戏曲事业繁荣起来,必须打破以往在戏曲艺术工作中所存在的清规戒律,认真努力贯彻‘百花齐放,百家争鸣’的方针。”[3]248

在开幕式上发言的还有参加此次观摩大会的演员代表,如王少舫、刘美君、余银顺、邱枫林等人,他们都对能够参加此次观摩大会表示强烈的感谢,同时,对各自即将表演的剧种情况作了简单的介绍。

大会观摩演出在1956年7月24日晚正式开始。

2. 演出过程

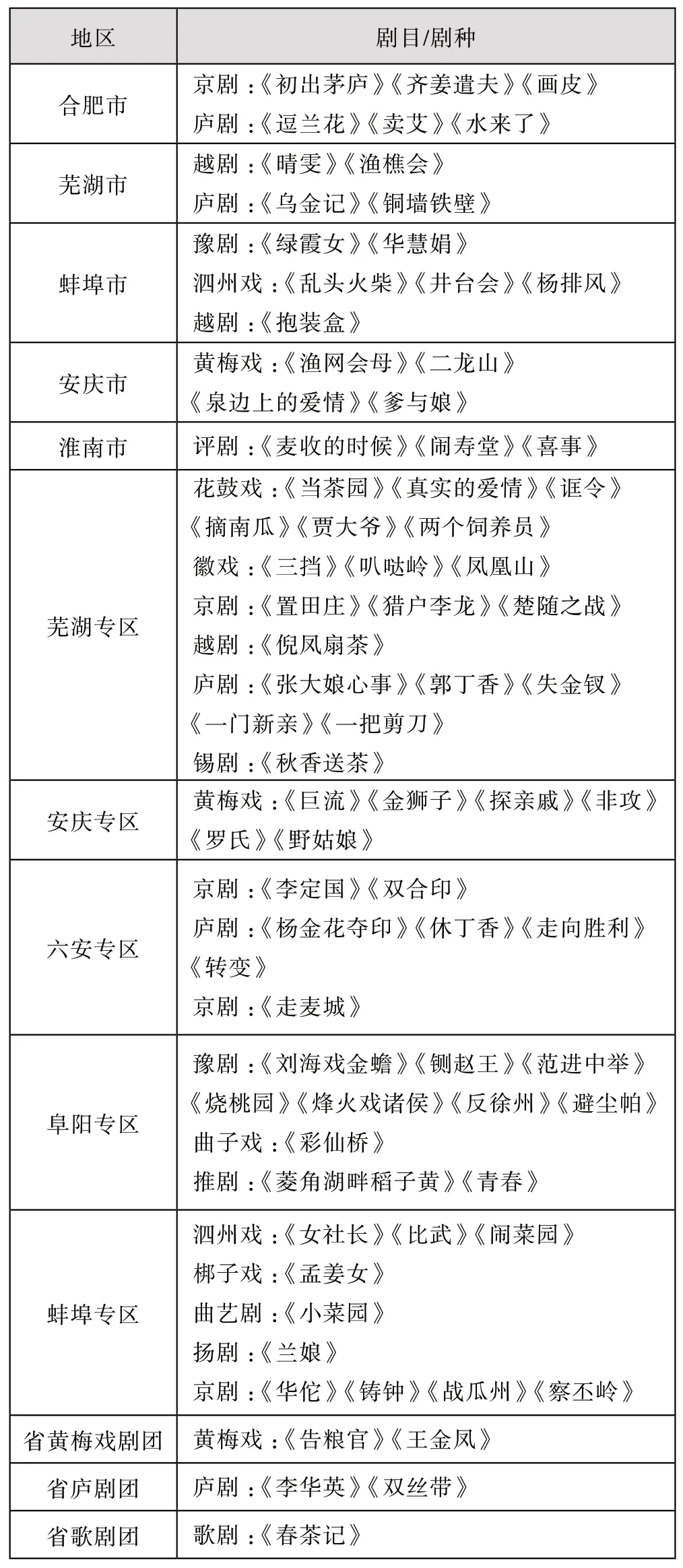

参与此次观摩大会的有京剧、庐剧、黄梅戏、泗州戏、花鼓戏、徽剧、推剧、豫剧、曲子戏、评剧、越剧、锡剧、曲艺剧、扬剧、歌剧等15个剧种、13个代表团,各市、专区演员及戏曲工作者一千余人演出了80个剧目。戏曲剧目是戏曲创作的核心内容,因而为了迎接此次观摩大会,各市、专区在前期创作了大量的戏曲剧目。参与此次会演的80个剧目(见表3),由合肥市、芜湖市、安庆市、淮南市、蚌埠市、芜湖专区、蚌埠专区、阜阳专区、六安专区、安庆专区、省黄梅戏剧团、省庐剧团、省歌剧团经过严格创排而筛选出的优秀作品。既有京剧、黄梅戏、豫剧、越剧、评剧当时在全国范围内产生重要影响的剧种,也有泗州戏、推剧、曲子戏、徽剧、花鼓戏这些流行于安徽地区的稀见剧种;既有经过改编重新创作的传统戏,也有重新创作的现代戏。

表3 第一届安徽戏曲观摩大会各地区参演剧目表

1956年7月24日晚,观摩大会正式开始,一直持续了一个月。总体来说,此次观摩大会可以分为观摩学习、交流学习、总结分析三个阶段。

第一阶段,观摩学习。首日观摩演出是蚌埠专区代表团演出的京剧《华佗》。该剧是由京剧艺人王晓东编剧,取材于古典小说,一经推出便受到广大观摩代表们的欢迎。此后数日,相继演出了接近二十余部剧目,参加此次大会的同志都通过观摩这些剧目学习到了各地不同剧团的创演经验。各地区的观摩者在演出结束后纷纷撰写文章发表自己对于剧作的看法,并且指出其中的问题。这也成为本次观摩大会的一大突出现象,出现了大量有价值的剧评。例如在芜湖专区所演出的皖南花鼓戏《当茶园》演出结束后,有多位不同剧团的演职人员撰文发表看法,如刘永濂《关于<当茶园>的结尾问题》、沙芦的《再谈<当茶园>结尾》、吕波的《评<当茶园>》、写工的《评<当茶园>》等等,这些剧评不仅对《当茶园》剧目、表演、音乐之中的成功部分给予肯定,同时也指出了其中存在的问题,对于各地剧团修改剧目,提升艺术水平,起到了重要的指导作用。

第二阶段,交流学习。此次观摩大会相继出现了一些负面的情绪。“有些代表团演员看到其他剧种演出后,抓住一点就吹毛求疵,评头评脚,抹杀了别人表演上的长处,专爱挑剔别人的缺点;相反,对自己代表队的演出却赞扬备至,对别人的意见则充耳不闻,表现了骄傲自满的情绪”[3]250。针对当时观摩大会上出现的这一问题,大会组委会组织安排了多场学习活动,以加强各剧团、剧种之间良性的交流与学习。1956年7月28日,安徽省文化局副局长余耘作了“生活与学习”的主题讲座。在讲座之中,余耘副局长要求各代表团要进一步加强思想学习,克服锦标主义思想,要保证会演健康地进行下去。为了能够进一步加强参加此次会演人员的思想性,大会特意在第二阶段邀请中央文化部艺术事业管理局局长田汉前来进行观摩指导,田汉局长观摩了皖南花鼓戏《当茶园》《相亲》;徽剧《凤凰山》;曲子戏《避尘帕》等剧目,随后在江淮大剧院作了《关于艺术问题的报告》,对此次工作之中存在的问题给出了建议。随后,大会连续几天进行了演员、音乐、舞台美术、表导演、老艺人等多场座谈会,为各剧团之间的交流提供了桥梁。

第三阶段,总结分析。这个阶段主要是对此次大会的成绩与不足之处进行总结与分析,并且进入颁奖表彰阶段。8月15日,安徽省文化局副局长刘芳松作了评奖报告。随后几天,开展了剧目、表导演、音乐等专题发言,对此次观摩大会之中出现的一些问题进行了针对性的集中讨论。

3.会演闭幕

1956年8月24日,第一届安徽戏曲观摩演出大会胜利闭幕。上午全体代表与工作人员齐聚江淮大戏院,聆听安徽省文化局副局长的大会总结报告,晚上正式举行闭幕仪式。

余耘在闭幕词中指出,此次会演是一次成功的戏曲演出、学习、交流大会。其成绩主要体现在三个方面:其一,创作出大量优秀的剧目。此次观摩演出大会演出历史剧56个,现代剧24个,这些剧目充分地反映出社会主义建设时期广大人民的精神面貌,真实地反映出人民的思想、生活、感情,极具影响力;其二,戏曲改革成绩显著。通过此次大会,充分将我省戏曲改革工作的成绩展示在广大代表面前,为进一步的戏曲改革工作打下了扎实的基础;其三,各个剧种的表导演水平有了显著的进步。此次会演的作品,大部分演员都继承了传统戏曲的表演方法以及现实主义的创作原则,因而,塑造出了大量性格鲜明的典型人物形象,表导演水平有了显著的提高。

在此次会演之中,不少演员的表演让人眼前一亮。如《范进中举》,关仲祥在塑造主人公“范进”这一人物形象时,展现出其炉火纯青般的表演功力,将范进这一古典小说中的人物“演活了”。在《接喜报》这一出戏中,关仲祥将范进接到中举消息时的喜悦、兴奋的状态巧妙地在舞台上表现出来。他娴熟地运用了传统戏曲的动作与步法,这些动作看起来似乎显得比较轻狂,与年近五旬的范进的身份不符,却将范进这个屡试不第的人物内心状态鲜活地展现出来。在舞剧《察丕岭》中,演员的表演也可圈可点。剧中演员创造性地运用传统戏曲舞蹈的形式来表现人物性格,起到了轰动性的效果。如在《风雨急行军》一场戏中,演员为了能够在舞台上将风雨交加夜晚行军的情境展现出来,运用“劈叉”“走矮子”等一系列的传统戏曲舞蹈动作,真实而生动地将当时特定的环境展现出来。最令人印象深刻的要数参加豫剧《反徐州》演出的83岁老艺人顾锡轩,舞台上的顾老精神饱满,其身段与动作鲜活生动,赢得了全场观众的喝彩。

除了上述几点取得的成就之外,他也指出了此次会演所反映出的几点问题。其一,片面强调戏曲中的人民性与现实教育性;其二,对戏曲中的“清官”未加分析,一律否定;其三,凡涉及鬼的剧目,不论好坏,一律停演;其四,不少同志以现代婚姻法的精神来要求古人。针对上述的几大问题,余耘副局长希望各市、专区的戏曲工作者能够及时修正,将剧作打磨得更加完善。

晚上主要是进行大会的颁奖工作。安徽省文化艺术科江枫科长向各位代表报告了大会评奖的经过,广州军区空军政治部文工团的观摩代表也发表了热情的祝词,接着依次公布了剧本奖、导演奖、演员奖、音乐奖等数十个奖项。对于这些获奖者,全场欢呼,给予充分的鼓励。颁奖结束后,黄梅戏演员严凤英与豫剧演员顾锡轩代表全体演员发言。随后,大会获奖代表和大会主席团合影留念。1956年8月24日,“第一届安徽戏曲观摩演出大会”正式闭幕。

四、会演影响

“第一届安徽戏曲观摩演出大会”是新中国成立以来,安徽地区所进行的第一次系统性、规模性的戏曲展演活动,对于检验“戏改”工作的成效起到了重要的作用,在安徽当代戏曲发展史上也有十分重要的意义。

1.促进地方小戏重新焕发生机

作为地方区域性的戏曲展演活动,“第一届安徽戏曲观摩演出大会”的组织者尽可能地将全省多个区域的剧种都吸纳入此次会演中,其中不乏稀见剧种,如坠子戏、皖南花鼓戏、太湖曲子戏等。新中国成立后,由于政治历史等原因,这些稀见剧种逐渐被边缘化,渐趋衰微。例如太湖曲子戏,源自明末清初从池州府传入的青阳腔,后吸收了太湖地区的地方歌舞,逐渐成熟。在抗日战争、解放战争时期,曲子戏一度式微。而此次会演,曲子戏成为参演的众多剧种之一,登上观摩大会的舞台,重新焕发了生机,也让广大观众重新认识了这一稀见剧种的存在。除了曲子戏之外,皖南花鼓戏、坠子戏、推剧等地方稀见剧种,也开始重新被人们所重视,重新开始焕发生机。此外,在会演之前,各区域的文化部门对本区域性的剧种进行了系统性的调查,对于本地区剧种的保护与传承也起到了重要的作用。

此次会演除了对区域性的剧种重新焕发生机之外,不少剧种传统剧目也被重新加以整理改编,走进广大观众的面前,其中最为突出的就是皖南花鼓戏传统小戏剧目的整理与改编。如参加此次观摩演出大会的剧目《当茶园》,是皖南花鼓戏的传统经典剧目之一,“该戏是皖南花鼓戏传统灯曲子,但受到各方面影响,到1949年时已有近50年未曾演出过,戏曲专家刘永濂先生在1954年就开始进行拯救性发掘”[4]。伴随着“戏改”工作的开始,皖南芜湖、宣城地区行署开始对皖南花鼓戏剧目进行重新搜集整理,终于在1956年全省戏曲观摩大会前,重新将该剧目整理恢复,并在观摩大会上成功演出。该剧一经上演,引起了巨大的轰动,使全省各地的观摩学习重新了解到皖南花鼓戏的魅力。经过此次观摩大会,安徽地区各剧种及其多个剧目都相继得到了发展,并开始逐渐兴盛起来。

2.带动现代戏创作热潮出现

传统戏、现代戏、历史剧作为戏曲创作的三驾马车,在悠久的历史发展过程中,长期处于失衡状态。自1949年中华人民共和国成立后,中国共产党开始大力扶植现代戏的发展,这也成为“戏改”中的一项重要工作。安徽地区的文化工作者吸收了党在戏曲工作方面的基本精神。因而在观摩大会筹备时期就强调,现代剧应占全部会演剧目的三分之一,这也直接带动了安徽地区现代戏创作热潮的出现。在本次观摩大会之中,出现了不少现代戏的优秀剧目,这些剧目借助现代戏这一新的戏曲形式,将现实生活与现代精神很好地展现出来,因而得到了广大观摩群众的好评。

在此次演出的众多地方小戏之中,以黄梅戏与皖南花鼓戏所演出的现代戏剧目最为突出。例如黄梅戏《泉边上的爱情》是班友书为此次观摩大会所创作的现代戏佳作,根据方之的原著小说《在井台上》改编。该剧虽然此前在安庆民众黄梅戏剧团有过演出,但未产生较大的影响。班友书对剧本重新进行了打磨,使得该剧在观摩大会上一经上演得到了广泛好评,并且在此次观摩大会之中囊获优秀演出奖、导演奖、音乐奖等多项奖项,在安徽地区乃至全国范围内产生了重要的影响。此后,现代题材成为黄梅戏剧本创作的一大重要题材来源,一直持续到20世纪末。有研究者指出“1978—1997年间的新编黄梅戏搬上舞台的剧目共有135部(未付排的发表剧本未计入),其中,现代戏剧目48部”[5]。这些现代戏作品为戏曲现代化的实现起到了十分重要的作用。皖南花鼓戏亦是如此,自本次观摩大会后,开始出现大量的现代戏作品,一改过去皖南花鼓戏传统小戏一统天下的情况。

“第一届安徽戏曲观摩演出大会”大大带动了安徽地区现代戏创作,为安徽地区戏曲现代化转型起到了重要的铺垫作用。

3.为此后的戏曲工作提供了方向指引

“第一届安徽戏曲观摩演出大会”作为新中国成立后安徽地区所组织的第一次大规模展演,是对安徽地区“戏改”工作成绩的集中检验。通过此次戏曲会演不难发现,传统剧目的整理改编工作取得了重要进展,原先传统剧目之中落后、腐朽、封建的思想基本被剔除干净,取而代之的是充满人民性、革命性的改编剧目;反映广大人民现实生活戏曲现代戏井喷式的出现,逐渐成为各地舞台上的常见剧目。同时,诞生了许多优秀的青年演员。“第一届安徽戏曲观摩演出大会”诞生了许多优秀的青年演员,如严凤英、王少舫、丁玉兰、孙邦栋、鲍志远、李宝琴等,这些演员此后相继成为黄梅戏、庐剧、泗州戏的看家演员,为安徽地方剧种的传播发展作出了突出贡献。同时,对未来的戏曲工作作出方针指示。其一,继续大力贯彻“双百”方针,促进我省戏曲事业进一步繁荣;其二,剧目是一切舞台艺术的基础,要继续大力鼓励剧目创作;其三,大力培养编剧、导演、演员、音乐、美术等各方面人才;其四,继续不断提高戏曲艺术水平,加强思想、道德、艺术修养。此后,安徽地区的戏曲工作依然沿着上述观摩大会所提出的要求进行,并且在不久之后举行了“第二届安徽戏曲观摩演出大会”,成为此后安徽地区戏曲改革工作的重要方向指引。

4.推进戏曲工作走向一体化

“第一届安徽戏曲观摩大会”作为新中国成立后,安徽地方政府组织的第一次大规模戏曲展演活动,为此后安徽地区的戏曲乃至文化展演活动起到了重要的范式作用,大大带动了安徽地区戏曲一体化体制的建立。当代文艺呈现出鲜明的“一体化”特征,这种特征体现在多个方面。其中有一点是指“这一时期文学生产方式、组织方式。这包括文学机构,文学报刊,文学写作、出版、传播、阅读,文学的评价等环节高度的‘一体化’组织特征,是一个高度组织化的文学世界”[6]。纵观“第一届安徽戏曲观摩大会”,从大会前的筹备、组织到会议的开展、闭幕都是在安徽地区政府文化部门的组织下进行的,显示出高度的组织化。1954年的华东戏曲观摩大会就已基本形成了“一体化”的组织架构,而各省市地方戏曲工作“一体化”的发展则滞后不少。伴随着各省市戏曲观摩大会的正式开展,各省市的戏曲工作都开始逐渐被纳入系统的制度规范之中,成为中国共产党领导下的文艺活动。

此次会演起到了重要的思想统一与家底清算的作用,通过此次会演系统地检验了安徽地区“戏改”的工作成效,并且为后续安徽地区各项戏曲工作的开展起到了重要的铺垫。同时实现戏曲工作的分层化管理,继而实现从地方到全国戏曲事业的协同进步,真正实现社会主义戏曲艺术全面走向繁荣兴盛。这种“一体化”体制的实现,为此后安徽地区戏曲工作发展起到了重要作用,具有十分重要的现实意义,也成为新中国成立70多年来,安徽地区发展的一件无法回避的标志性事件,在整个安徽当代戏曲发展史上发挥着承上启下的重要作用。