城镇儿童眼中“森林”的文化意义及其建构

2022-05-09张越杜妍

张越 杜妍

摘 要:森林是生态系统的重要组成部分,也是儿童最熟悉的生态场景。通过儿童图像世界的民族志研究,揭示了城镇儿童眼中“森林”的文化意义及其建构机制,发现家庭是城镇儿童建构生态文化意义的主要场域,间接接触是城镇儿童建构生态文化意义的行为基础,想象性是城镇儿童建构生态文化意义的思维特征。对儿童的生态文明教育不应陷于形式化,应力图超越人类中心觀。

关键词:生态文明观;森林;儿童;图像;民族志

中图分类号:C958 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2022)03 - 0144 - 09

2015年中共中央、国务院印发《关于加快推进生态文明建设的意见》对加强生态文明教育提出了新要求,强调要“从娃娃和青少年抓起”;2017年党的十九大报告把生态文明建设作为“中华民族永续发展的千年大计”。教育是解决生态问题的重要力量、建设生态文明的基础。儿童时期个体的思想和行为初步发展,具有极强的可塑性,容易形成一生的生态认识、生态情感、生态行为。从教育人类学的视角,幼儿的生态文明观是其文化观念的重要组成部分,是社会文明结构与儿童自身创造性思维共同作用的结果,理解儿童业已形成的生态观是生态文化教育真正行之有效的基础。然而,对生态文明教育的研究更多是以成人的价值观念作为主导的,将儿童的生态观视作需要填补的试卷或简化为自然成熟的心理过程。基于此,本研究旨在探究儿童如何建构其生态文明观念,为儿童生态文明教育提供启示。

一、儿童图像世界的民族志方法

新的儿童文化观认为,儿童在成人文化之中创造着自己的社会结构并用一种成人无法做到的方式彼此影响。探究儿童文化意味着揭示儿童如何应对不同的环境,并如何修正成人的规则[1] 。然而,儿童的语言能力有限,表意也不遵循一般的逻辑,图像却是儿童理解环境的有效途径,也是儿童最熟悉的沟通方式,为成人研究者理解儿童提供了契机。一方面,由于图像制作与传播的低廉化与便捷化,当代城乡儿童都已早早成为“图像人”,图像世界甚至不断挤占生活世界,成为儿童意义建构最重要的渠道[2];另一方面,图像世界对于儿童具有解放性意义[3],儿童亲历的感性表象和经验难以在语言文字的世界表达,图像世界却为他们的意义沟通提供了更多的可能性。

任何象征符号都与人们的意图、目的和手段相联系。维克多·特纳通过仪式研究发现恩布旦人创造的狩猎祭坛仅由一根插在地上的分叉树枝、一块从白蚁窝山包上取来并修成三角形的泥土及一个草环组成,这个造型就包含15种不同的意义[4]273。因此指出,象征符号的意义应该是在“与其他事件相连的时间序列”和“在所观察到的行为中推断出来”[4]267 - 277。这意味着,人类学视角不把儿童读图、画图看作心理的投射,而是儿童沟通意义的手段,需要在前后事件与行为中理解其意义表达。同时,幼儿阶段的发展特性使得他们无法通过单一的渠道完整地表达自己的观点,而是常需要画、讲、写、演等多通道的协同配合。因此,基于儿童图像世界的民族志包含两个部分,一是对儿童读图、画图、说图的参与式观察,二是对儿童整体生活的田野调查。通过这两种方式的配合,可以在某一主题下最大范围搜集儿童丰富的符号表达;也可以通过儿童亲历的事件推断、理解其表达的意图,共同反映儿童的意义世界。

就儿童的生态文化意义而言,已有国内外一些研究者通过各种实证研究儿童自身的生态观念。如王兴华、王慧采用国外学前儿童环境态度量表,从保护动植物、保护非生物环境、回收与再利用、节约四个维度测查了我国学前儿童的环境态度,从对人与地球关系的了解、对人与周围环境的认识、对环境保护的认识三方面测查了儿童的环境认知,发现我国学前儿童的环境态度较为积极,但环境认知有待提高[5]。王琛等采用景观意象素描法与访谈法,从语言知识、空间维度、自我定位和社会意义四个方面建构了我国学前儿童森林意象感知模型,指出真实的森林体验与森林教育的缺乏导致当前学前儿童对森林意象的感知具有主观、抽象与幻想性的特征[6]。国外研究者以量表配合绘画、访谈等形式揭示出的儿童对森林的认识、判断、情感与我国儿童的生态认识与情感存在异同,譬如所画的森林中较少出现人类的形象[7];但也会对森林中的动植物有错误的认识,如认为鱼吃奶酪、鸭子吃面包屑、熊吃薯条等饲养动物的观念[8];幼儿普遍喜欢美好而非破坏性的场景、具有保护环境的天性[9]。可见,学前阶段的儿童对自然的认识不一定符合科学知识的标准,但已经形成了丰富的文化意义。李政涛指出,对“自然”的疏离、远离、隔离甚至逃离逐渐成为当下儿童生活的常态,重视儿童成长的“自然生境”既意味着教育要把自然还给儿童,使之成为儿童成长的大课堂;还意味着儿童研究应以“自然眼光”,通过“自然之维”关注儿童发展的“自然之道”[10]。与基于成人概念标准的量表测查、问卷调查等方法不同,基于儿童图像世界的民族志作为方法,更有利于通过儿童自然的表达呈现儿童主位的认识。

森林是一个具体的自然景观,以其不同的形式、形态出现在城市绿地、公园或旅游景区中,很多童话故事、动画作品也都在森林的背景下发生,使之成为城乡儿童都熟悉的生态场景。本研究以“森林”作为切入点,以华北某县城的一个住宅小区及其配套的私立幼儿园作为田野点。通过逾期三个月的时间在小区中对儿童的日常生活进行参与式观察,作为教师在幼儿园中对儿童的图像活动进行有设计的参与式观察,力图揭示其所代表的北方城镇儿童眼中“森林”的文化意义,探究城镇儿童生态文化意义的建构机制。

二、城镇儿童眼中“森林”的意象

(一)对“森林”基本意象的建构

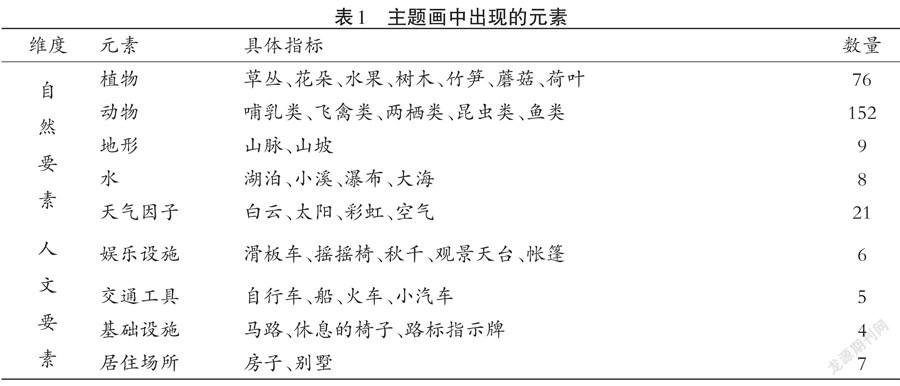

在城镇儿童眼中,“森林”的意象不仅具有以自然要素为主的特征,更是具有鲜明的“非人为”特性。这种“非人为”特性甚至成为城镇儿童判断森林场景的重要标准。在森林主题绘画中,画面上最多的图像元素便是各种植物与动物,显示出儿童认识到森林场景是由众多的植物和动物共同构成的。(见表1)当绘本翻到一页被树木覆盖的群山下有数不胜数动物的画面时,有儿童指出“这不是动物园,这是森林。动物园都是围栏,围栏围着它们,这个没有”。相反,当研究者问及“伯雍公园”算不算森林时,儿童一口否定,他们认为森林的树木是比较密集且无规律的,不像公园那样被规规整整的种在道路两旁排排站。

对比《现代汉语词典》中对“森林”词条的解释是“以乔木为主体的植物群落,是集生的乔木及与共同作用的植物、动物、微生物和土壤、气候等的总体。”按照森林的功能用途,可以分为防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林五种[11] 。森林不仅可以具有“人为性”,城市绿化其实也被纳入“城市森林”的范畴,即城市区域内的乔木、灌木和草本植物等所有绿色植被以及其生境的總和,只要达到一定面积且以乔木为主的林地都可以作为“城市森林”[12]。可见,区分森林的“非人为”特性并非词典或学术定义的侧重点,而是来自文学作品、生活语境中塑造的森林的文化意象。

在儿童文学中,森林的文化意象虽然是远离人类社会的,但也常通过拟人的手法构建了类似人类社会的“另一个世界”。因此,城镇儿童对森林中是否可以存在人文要素感到矛盾。一方面,在他们对森林的图像表达中,所画的自然要素在数量上占绝对主体,但也出现了不少人文要素,包括娱乐设施、交通工具、基础设施和居住场所等。(见表1)另一方面,儿童否认一些人文要素(如高楼、商店、马路、滑梯、路标指示牌)存在于森林中。在读图中,出现人文要素的森林形象会引起儿童对森林识别的犹豫。譬如,绘本中的一幅画显示出“天与云、山与水皆是绿意盎然的自然美景,有一二房子点缀其中”,儿童在初步判断“这是森林!”后又变得疑惑,小声嘟囔“这儿有建筑又不是森林,虽然是森林但是有建筑”。每当画面中人文要素增加时,儿童对森林的判断就更加迟疑。王琛等人通过对湖南儿童森林观的研究提出,儿童认为森林中出现人文要素要与当地森林利用方式有关,森林被建成公园,使森林中出现了很多指示牌、躺椅、垃圾桶、小亭子等人造物体,相应地这些物体就出现在儿童的画作中[6] 。但在本研究中,儿童的森林画作中出现的人文要素更多是房子和马路。这很大程度上是因为,北方城镇儿童较少有森林公园的亲历经验,他们否认人为性极高的城市公园与森林的联系,更多认可动画片《熊出没》对森林意象的呈现。可见,日常生活的直接经验与媒介构建的间接经验共同参与了城镇儿童对森林文化意象的建构。

(二)对“森林”要素关系的认识

城镇儿童对森林中的要素关系的认识,比较突出的是对觅食关系和依存关系的认识。这两种认识在个体层面上均受到亲历经验、知识习得、媒介形象等多方面的影响;但在群体层面上,城镇儿童对觅食关系的认识更多表现为一种对“由己及人”的合情推断,而对依存关系的认识则更多表现为对客观知识的习得。

已有研究发现,对觅食关系的认识是儿童森林观念中出现错误的“重灾区”,主要是体现出明显的饲养动物的观念。本研究也有类似的发现。譬如,在儿童的图像表达中,出现的棕色小熊形象是“左手拿着苹果,右手被涂成黄色”,该儿童进一步补充道“我在光头强的电视上看熊都吃蜂蜜,是熊大熊二从树下弄下来的。他每天都吃,还吃苹果,把手蘸里面舔手吃。”或者“我们家小狗就吃骨头,所有的狗都吃骨头”。这个认识看似与儿童认为森林的“非人为”特性矛盾,但事实上是来自儿童对自己亲历经验的合情推断。他们并不认为森林里的动物也是被饲养的,但他们不认为被饲养的动物和森林中的动物在觅食特征上存在差异,而是根据自己的经验推断森林中的动物吃的没有什么不一样。城镇儿童产生这样的认识并不仅只是像已有研究认为是因为“缺乏森林的直接经验”,同时也是儿童思维特征的体现。他们正处于“以自我为中心”的思维阶段,并逐渐学会“以己度人”,因此才会把自己喜爱吃的薯片、薯条等零食安在动物的觅食特点上,甚至喂给饲养的小动物吃。尽管这种观念本身是错误的,但也正是儿童认知发展阶段的基本特征,并且可以成为城镇儿童与自然建立良好关系的善意的道德基础。

城镇儿童对依存关系的认识则更多反映了他们对森林客观知识的习得。譬如,在儿童的图像表达中出现“一只猫头鹰在大树上闭着眼睛睡觉,边上有一只在唱歌的小鸟”,儿童对自己的画解释道“这是猫头鹰在白天睡觉,在树上,还有小草和蘑菇长在木头上,小鸟在树上唱歌呢,大树是小鸟的家,大树也是猫头鹰的家,猫头鹰在树上睡觉,它白天在树上睡觉,晚上它要去捉老鼠。”这反映出,城镇儿童已经在不同程度上习得了关于动物生活习性的知识以及它们之间的关系。再譬如,有儿童表达“有的吃的只有森林里面有,蘑菇和竹笋长在森林的大树上”“有的小动物只有森林里面有,因为他们住在森林的大树洞里”这反映出,城镇儿童能够认识到动物、植物对森林这一生态系统的依赖。这种认识主要来自家庭和幼儿园中的教育活动,这些活动常以动物作为主角,采取拟人化表达方式的同时仍合理保留了动物之间的关系,譬如狼吃羊、猫头鹰白天睡觉等。与觅食关系相比,依存关系离城镇儿童的亲身经历更远,却是父母和老师认为值得被传授的“知识”。因此,城镇儿童对依存关系的认识存在谬误更少,而是作为客观的事实来接受,成为他们加工森林及动植物文化意象的“前提基础”。

三、城镇儿童眼中“森林”的价值

(一)对“森林”的功能性价值认同

森林的功能具有多样性,有提供丰富的物质资源等直接价值,有调节生态系统的多样性等间接价值,甚至存在目前人类尚未清楚的潜在价值。儿童已经能够认识到森林具有很多功能。譬如,为动物提供生存的基本条件,为人类提供生产生活的物质资料,维护自然的生态平衡,等等。这些看似抽象的价值,得到了城镇儿童的普遍认同。

第一,城镇儿童认为森林具有为动物提供生存空间的功能。但他们认为森林作为栖息地的功能是非常独特的。一方面“一些动物只有森林里有”,即森林作为动物生存环境的不可替代的独特价值;另一方面这项功能只是提供给动物的,排斥了人类。他们认为“森林中没有我们想要的所有东西”“森林可以当小松鼠的家,可以当狗熊的家,那是小动物的家,不是我们的家,大树是熊大熊二的家,他们在一个树洞里面,我们要保护森林,不然熊大熊二就没有食物吃了。”他们还认为森林对于人的生存来说是危险的,如“森林里有野生动物,还有蛇把你毒死,但是有猎人就没事,猎人有枪”。这种危险性的认识通常来自文学作品中的森林意象,如《小红帽》《三只小猪》等故事。在儿童的观念中,远离森林——既是自我保护,也是保护森林的方式。事实上,人类的生存环境从森林系统中分离出来也不过是现代城市系统建立之后。儿童持有这种观点一方面是环境保护的积极意识,反映出他们认识到不同物种有独特且必需的生活空间;另一方面,森林被外化为与人类生活相隔离的独立系统,在一定程度上割裂了人与自然的紧密联系。

第二,城镇儿童认为森林具有为人类提供生活资料的功能。城镇儿童不认为森林是人类生存的环境,但却认为森林对人类而言是“有用的”,因为森林能够为人类的生产生活提供物质资料。他们说,“森林有胡萝卜可以吃,森林的向日葵上面长瓜子可以吃,树上长果子也可以吃”“森林里的大树可以建房子,光头强使钉子砸砸,把钉子砸进木头里就盖好了,还可以生火用,我在我们家电视里看见野外人,就使木头一直一直摩擦就可以给摩擦出火来。”即使存在一些错误或想象加工的观念,但儿童已经认识到森林可以为人类提供食物来源、人类建造居住屋的材料。因此,儿童普遍认为没有森林是一件坏事,但这种价值又是高度功利主义的,是以人类为中心的。譬如,“没有森林的话,水果没有了,蔬菜也没有了”“人类没办法盖房子”。这些对森林消失的想象,集中于给人类带来不便,而没有把自己与森林想象成一个共存共生的共同体。

第三,城镇儿童认为森林具有维护自然生态平衡的功能。通过日常生活、教育活动,儿童习得了森林维护自然生态平衡的价值,认识到森林具有防止水土流失、净化空气、防风固沙等功能。让人意外的是,这些认识主要来自家庭教育,而非幼儿园。一名儿童在“森林用来做什么”主题画中用黑色的线代表不好的空气,蓝色的线代表好的空气,黑色的线穿过森林就转化成了蓝色的线,并解释道“这个黑色的是被我们吸进去的空气,又出来了,是不好的空气。这个蓝色的是大树净化过的空气,是好的空气。我爸爸妈妈告诉我的,他们告诉我地上的啥植物都会换空气。”另一名幼儿画了一排排樹木种在山的斜坡上的画面,解释为“我妈妈告诉我,如果刮风了,这个树就可以把山给定住,这树下面有根,就把山定住了,这个山就不会动了”。但儿童并未建立起强烈的主体意识,他们认为在自然、森林与人的关系中,森林是强大的、服务性的,森林对维护自然生态的平衡起到决定性的作用,如果森林消失“那我们就没有办法了”。

(二)对“森林”的情感性价值认同

在城镇儿童眼中,森林不仅具有功能性价值,还具有情感性价值。他们对森林功能性价值的认同更多地来自家长和教师的教育,建立在科学知识积累的基础上;而对森林情感性价值的认同则更多反映自身的思维创造,体现出鲜明的儿童天性。

首先,“森林”寄托了城镇儿童对自然的依恋。城镇儿童看待动物与成人不同,他们更多运用类比的方法,通过自己与父母的关系类比小动物和动物界的父母。因此,认为小动物比成年人更像是自己的伙伴。森林作为动物的生活场景,儿童想象可以像造访朋友一样造访小动物的“家”。小动物作为虚拟的“朋友”为儿童提供了真实的陪伴,成为儿童与自然之间的情感纽带。很多经典童话、迪士尼故事发生在森林中,这让城镇儿童对森林感到熟悉,更强化了他们对森林的积极情感。城镇儿童对自然的依恋应是本性使然,相较大海、天空等自然场景而言,森林场景的包容度更高、文化意象更丰富,因此也更容易成为对自然依恋情感的寄托。

其次,“森林”的文化意象为城镇儿童提供了假想活动的空间。生活在城镇的当代儿童极少有机会接触真实的森林,但“森林”作为一种文化意象为幼儿提供了假想活动的空间。很多幼儿并未去过森林,而是将在小区里的日常玩耍想象发生在森林空间。假想活动是儿童重要的思维活动,很多儿童将在小区里的日常玩耍想象发生在森林空间,譬如在森林中荡秋千等。同时,作为假想空间的森林并非都是正面、积极的,也可以是对危险的假想,以一种非常安全的方式为儿童提供恐惧等负面情感的体验。譬如,儿童在群体活动中发生这样一段对话,有儿童表达“我在森林里跟小动物一起玩鬼抓人的游戏,我抓到了熊猫、小猴,还有小猫,还有小狗,玩完了看见蛇了,我就赶紧回家了,其实我没看见蛇,我就是害怕有蛇。”其他儿童听得聚精会神,还深有同感,改口附和道“我也不想去森林了,那里有蛇。”在这样一段对话里,这些儿童完成了一次集体想象和集体情感的建构。对森林的假想活动满足了儿童超越平庸日常的心理需要。成人常借由节日的庆典、集体欢腾等超越平庸的日常,而儿童则借助森林与童话有关的文化意象,想象在森林中的冒险、获得魔法或特别的友谊等,获得类似的超越。

四、城镇儿童建构生态文化意义的机制

(一)家庭是城镇儿童建构生态文化意义的主要场域

就生态文化议题发生的场域来说,城镇儿童对生态文化观的表达更多地调动了他们在家庭生活中的经验,包括在生活中接触类似森林场景的直接经验和在家庭场景中通过各类媒介(如动画片、故事等)构成的间接经验。家庭是城镇儿童建构生态文化意义的主要场域,主要因为家庭中的生态文明教育具有即时性和情境性,是其他场域难以取代的优势。第一,家庭生活中充满了生态文明教育的契机。譬如,在垃圾桶边捡到虎尾兰,野外登山时看到禁止火种的标志,在亲子阅读中遇到森林主题等,这些不可预料的教育契机在教育机构的正式活动中反而难以捕捉。第二,儿童的学习依赖情境和即时的反馈。一方面,儿童在家庭生活中无时无刻学习着基本的生活技能、行为规范等,这些行为潜移默化地影响着他们如何看待人与自然的关系,形成儿童生态观念的底色;另一方面,家庭教育中通常是一对一甚至是多对一的关系,便于教育者根据教育契机的情境、基于当下的困惑给予即时的、有针对性的反馈,让儿童印象深刻。但家庭作为儿童建构生态文化意义的主要场域也具有局限性。为了贴近儿童的生活、便于儿童理解,家庭对环境保护行为的解释主要以人类自身受益的导向为主。这样的解释方式符合儿童处于自我中心阶段的心理学特征,但没能促使儿童理解人与动物、人与森林之间可以成为互相促进、共生伙伴的关系。

(二)间接接触是城镇儿童建构生态文化意义的行为基础

城镇儿童与森林的接触行为有两种,一种是直接接触森林类场景,譬如城市公园、山地景区等,以短期造访为主;另一种是间接接触森林的部分要素,譬如构成森林的植物与动物等,通过对部分要素的感受和认识构成对森林整体的文化理解。从城镇儿童的生活方式看,一方面,他们直接接触的森林类场景的机会很少,即使是在类似森林场景中的活动也往往是人类社会消费行为的延展,如观光游览、采摘或所谓“野外生存”等,仅强化了森林作为服务性的功能性价值认同。另一方面,通过构成森林的要素所提供的间接接触,反而在城市生活之内为儿童提供了与自然的真实联系,为城镇儿童塑造辩证的生态观提供可能性。譬如,一名儿童从垃圾桶捡回了被扔掉的虎皮兰,拿回家种在花盆里。通过这件事,这名儿童产生了这样的认识,“摘花不是一件坏事,摘花再养活只是为花儿换了一个家,重新获得了生命。”还有的儿童分享了自己捕捉蜻蜓、摘树叶等经历,这与保护环境的理念看似矛盾,却以另一种方式补偿了城镇儿童与自然的接触。这种比较常见的间接接触构成了城镇儿童建构生态文化意义主要的行为基础。

(三)想象性是城镇儿童建构生态文化意义的思维特征

已有研究发现,城镇儿童与乡村儿童在意义建构上遵循不同的逻辑。譬如,郑新蓉、张越对西部乡村儿童读图的研究发现,乡村儿童的意义建构具有经验依赖的特征,在读图理解时相较图像符号所表达的信息更信任依据自身经验的判断。该研究反映出,尤其在与自然相关的文化意义上,城市儿童意义建构遵循着“符号的封闭循环”的逻辑,从“米老鼠”到“精灵鼠小弟”,“老鼠”的文化意义不必与真实的老鼠有关。因此,生活在森林边的基诺族儿童在阅读以森林为背景的《野兽国》时感到害怕,受困于自身的生活经验而较难提取该故事的亲情主题[13]。而本研究中的城镇儿童对森林危险性的认识却来自《小红帽》《三只小猪》等儿童文学对森林意象的建构。因此,城镇儿童建构生态文化意义的思维特征体现出鲜明的想象性。

具体来说,这种想象性思维有三种表现形式。一是故事性想象。一方面,儿童热爱故事与情境性思维,另一方面幼儿园或家庭组织科学知识学习的能力较弱,涉及自然更多以天气、农场动物、恐龙等作为载体,采用的人文故事较多、科普知识较少。二是“以己度人”的想象。这是儿童期“以自我为中心”认知发展的特征,只能通过自己的冷暖感受、食物偏好、生活方式推断他人,较难换位思考。这一方面导致儿童在生态知识上表现为较多的谬误、对自然之物的高度拟人、对生態后果的自我中心,另一方面也可以成为幼儿关爱自然、与自然建立友爱关系的善意的道德基础。三是“疯癫”的想象,表现为对自然历险的叙事虚实不分、对自然现象的神话化解释、其他非理性乃至非道德、破坏性的想象[14]。一方面,儿童期区分幻想和现实的认知能力相对较弱[15],无法以客观规律和科学知识认识自然的时候,“疯癫”性想象是儿童思维能动性的体现;另一方面,表现为对危险或破坏性行为的想象也并非意味着儿童与自然的对立,反而是儿童对趣味、勇敢、挑战成人权威或逃离庸常的追求在自然场景中得到了满足。

五、对儿童生态文明教育的启示

(一)对儿童的生态文明教育不应陷于形式化

城镇儿童对“森林”的意义建构机制反映出,儿童生态文化观念的形成是一个高度情境化的、充满矛盾的、理性与感性认识共同参与的过程。与之相反的是,对城乡儿童的生态文明教育却都常采用过于简化提炼的场景、高度纯净化的价值、被剥离了矛盾性的单向灌输。教育机构在生态文明教育上不可谓不重视,但存在诸多限制。譬如,在城市学校,安全责任优先的原则下很难创造儿童与大自然的接触机会,缺乏生态文明教育的情境契机;为应对上级检查陈设的花草盆景、场景布置不可为儿童触摸等。在乡村学校,学理化地宣传保护动物植物的观念与儿童在社区中以打猎、采集作为生计来源的生活经验相冲突,强化了学校经验与生活经验的隔阂。城乡学校均存在对儿童的生态文明教育陷入形式化的问题,导致学校的生态文明教育并未真正塑造儿童的生态文明观。

对儿童的生态文明教育力图超越形式化,一方面应充分调动多种教育手段,譬如强化学校的自然环境建设、增加儿童与自然的交往活动等[16],在城乡学校都应该通过在教育场景中形成具有教育性的“对日常生活经验的切片”,将儿童在日常生活中形成的生态文化认识进行深化、提炼与辩证性的引导。另一方面,更应该重视教育机构与家庭、社区的协同作用,因为儿童的意义建构是综合的社会结构与儿童自身创造性思维共同作用的结果。对当代城乡儿童来说,都存在刘铁芳所指出的“信息技术的过度使用遮蔽甚至替代个体发展原初性世界”的困境,而人首先是自然性的存在、自然乃是个体“成人”的基础性场域,我们更需要引导儿童不断走向自然、亲近自然,加强儿童与自然的深度联系[17] 。

(二)对儿童的生态文明教育应超越人类中心观

教育人类学家认识到,教育在现代化进程中对促进人的主体性发展起到了不可或缺的作用。人类实现了“管理”整个世界、成为地球的“主宰者”,进入了“人类世”(Anthropocene)时代。与此同时,人类需要面对自我及其行为所带来的结果,即现代性失范导致的对地球生态系统的威胁。教育不应再囿于促进个体的发展,而应以促进可持续发展为目的,这对人类未来的命运具有重要意义[18]。 2021年联合国教科文组织发布《学会融入世界:为了未来生存的教育》报告,提出2050年七个教育宣言。该报告基于“人类世”的认识及其批判,呼吁教育应致力于重新定位人类在这个相互依存的世界中的位置,通过范式转变改变我们的行为方式[19]。即不再依赖智慧理性和技术作为解决问题的最终办法,而是学习成为地球上生命的参与者,将自己定位为生态局内人。冯建军认为,甚至是通过扬弃工业文明成就的基础上以一种新的发展模式谋求人与自然、人与社会和谐共生,超越工业文明的占有性个人主体而走向“类主体”的范式转换[20]。也有学者提出,生态文明教育的使命应该是“培养理性生态人”[21]或“培育生态人格”[22]。在这一点上,公共教育机构的教育改革责无旁贷,通过教育培训的教师应获得比家庭教育中更先进的生态文明教育观念,帮助儿童超越社会既存的、人类中心的生态文明观。

参考文献:

[1] 迪帕·库玛·比赫拉.杨春宇 译. 国际视野下的儿童权利——介绍国际人类学与民族学联合会儿童、青少年与童年人类学委员会[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2008(6):5 - 10.

[2] 张越. “图像人”的诞生:儿童媒介生活的变迁及其教育意义[J]. 教育发展研究,2021(10):79 - 85.

[3] 郑新蓉.在读图时代重新理解教育[J]. 新课程评论,2018(10):7 - 13.

[4] 杰里·D·穆尔.人类学家的文化见解[M].欧阳敏,邹乔,王晶晶,译.北京:商务印书馆,2009.

[5] 王兴华,王慧,学前幼儿环境态度与认知发展水平及特点[J].学前教育研究,2016(12):44 - 50.

[6] 王琛,罗芬,邹丽娟.学前幼儿森林意象感知模型与特征[J].学前教育研究,2020(11):29 - 42.

[7] Berat Ahia , Sibel Balcib.Ecology and the child: Determination of the knowledge level of children aged four to five about concepts of forest and deforestation[J].International Research in Geographical and Environmental Education, 2018(3):234 - 249.

[8] Erik Strommen.Lions and Tigers and Bears, Oh My! Children’s Conceptions of Forests and Their Inhabitants[J].Journal of Research in Science Teaching, 1995(7):683 - 698.

[9] Eva Alerby. A Way of Visualising Children’s and Young People’s Thoughts about the Environment: A Study of Drawings[J].Environmental Education Research,2000(3):205 - 222.

[10]李政涛.今天,如何做好“儿童研究”[J].中国教育学刊,2018(5):1 - 5.

[11]崔海兴,吴栋,霍鹏.森林与人类文明发展的关系分析[J].林业经济,2017(9):16 - 20.

[12]王木林,缪荣兴.城市森林的成分及其类型[J].林业科学研究,1997(5):82 - 87.

[13]鄭新蓉,张越.图像解码与儿童生活经验——中国西部乡村儿童绘本阅读的文化符号分析[J].西北师大学报(社会科学版),2017(2):101 - 105.

[14]袭祥荣,严仲连. 新童年社会学视角下对儿童“疯癫”之再认识——基于对绘本的分析[J]. 教育学报,2021(5):50 - 61.

[15]陈晓岩,王异芳,赵佳音,孟琦.儿童区分幻想和现实的发展特点及作用机制[J].心理科学进展,2019(7):1232 - 1237.

[16]刘铁芳.自然环境的教育价值[J].学前教育研究,1994(8):16 - 17.

[17]刘铁芳.适应与超越:信息技术时代的儿童教育[J].教育发展研究,2019(2):29 - 32.

[18]克里斯托夫·武尔夫.人类世背景下的主体形成:可持续发展、模仿、仪式与体态语[J].教育研究,2019(4):43 - 49.

[19]吴文婷,李战国.2050年教育宣言:学会融入世界[J].世界教育信息,2021(7):8 - 11.

[20]冯建军.类主体:生态文明教育的人性假设[J].教育研究,2019(2):17 - 24.

[21]刘炎欣,陈婷.从“理性人”到“理性生态人”[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2013(3):1 - 7.

[22]岳伟,徐洁.培育生态人格——生态教育的使命[J].教育研究与实验,2015(1):18 - 22.

[责任编辑:曾祥慧]

收稿日期:2021 - 03 - 22

基金项目:国家社科基金重点项目“多元一体视角下民族地区学校教育中的族群认同与国家认同研究”(19AMZ012)

作者简介:张越,天津师范大学教育学部讲师、博士后;杜妍,天津师范大学教育学部硕士研究生(天津,300387)。